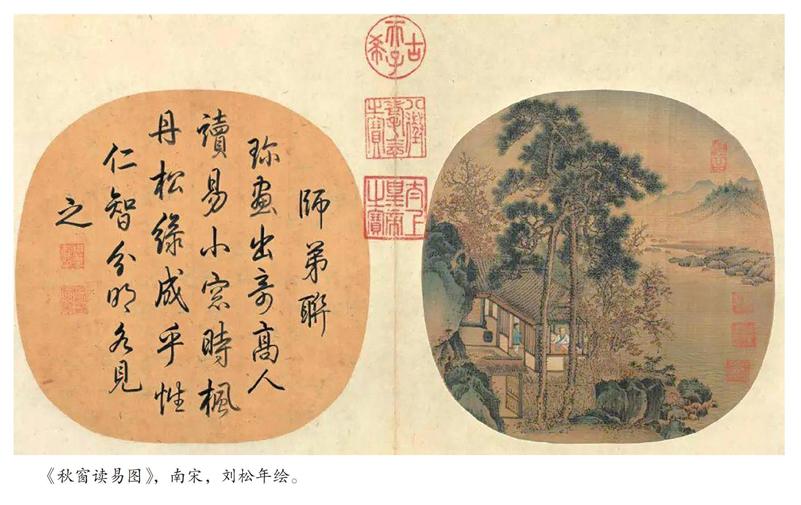

古代文人如何布置书房

倪方六

中国古代有很多著名的书房,例如蒲松龄的“聊斋”、纪晓岚的“阅微草堂”、刘禹锡的“陋室”、陆游的“老学庵”等,其中“斋”是古人书房最常用的字之一。在强调“忠厚传家远,诗书继世长”的中国古代,书房文化自然也颇受重视。那么,古人的书房什么样?都是怎么布置的?

室雅何须大,花香不在多

何谓“斋”?东汉许慎《说文解字》释称:“斋,戒洁也。”言下之意是,斋乃清心洁净之处,包含着恭敬、寡欲之意,而这正是古人读书时所追求的最高境界。追求这种境界的古人,其书房一般都很简单,没有过多陈设。

唐代诗人刘禹锡《陋室铭》写道:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。”书房虽然简陋,但有琴弹,有书看,可避尘俗之扰,能免公务之累,这就足够了。

古人书房因“陋”出名的不少,如白居易居住、学习兼用的“草屋”,简陋得甚至寒酸,他在《草堂记》中称:“木斫而已,不加丹;墙圬而已,不加白。砌阶用石,幂窗用纸;竹帘纻帏,率称是焉。”意思是,造房的木材只用斧子砍削,不用油漆彩绘。墙涂泥就行了,不用石灰粉白。砌台阶用石头,糊窗户用纸,竹子做的帘子,麻布做的帐幕,一切简简单单。

古人不但不求书房豪华,也不在意书房的面积有多大。陆游在《新开小室》诗中说:“并檐开小室,仅可容一几。东为读书窗,初日满窗纸。”新辟这间小书房时,陆游已年逾八旬,但陆游对小屋相当满意:“窗几穷幽致,图书发古香。”明代文人归有光的书房“项脊轩”也以“小”出名:“室仅方丈,可容一人居。”

虽然古人不追求书房的豪华和宽敞,但对环境颇为讲究。以“项脊轩”来说,这是一间百年老屋,门朝北,还漏雨,归有光并不介意其又破又小,但对周边环境丝毫不将就。他亲自动手,在庭院内栽植兰、桂、竹、木,将书房外部环境改造得十分幽雅:“三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。”同样的,刘禹锡的“陋室”外也是“苔痕上阶绿,草色入帘青”,白居易的“草堂”则建在风景优美的庐山,选址在香炉峰与遗爱寺之间,“其境胜绝,又甲庐山。”

从上述名人书房可以看出,古人心中的理想书房其实就是“室雅何须大,花香不在多”。所以,这句话常被古人书成楹联挂于书房。

麈尾唾壶俱屏去,尚存余习炷炉香

古人的书房追求一个“雅”字,一桌一椅一盏灯,再有几架书,足可成书房,但要想让书房雅致脱俗,爽心悦目,就不是简单的事了。清代文人李渔曾提出:“安器置物者,务在纵横得当,使人入其户登其堂,见物物皆非苟设,事事具有深情。”

古人的书房中,除了桌、椅、橱、灯和笔、墨、纸、砚这些基本物品外,往往还会添置几榻、乐器、香炉、水器、字画、古玩、盆栽、匾联等。其中,惟香炉、盆栽、匾联三物最为古人看重。在此基础上,三物之中,香炉是最不可或缺的。

焚香,是先秦时已形成的生活习惯,与饮茶一样,后来成为古代文人的一种生活方式,人称“雅习”。陆游《焚香赋》写道:“麈尾唾壶俱屏去,尚存余习炷炉香。”明末清初文人孙枝蔚在《溉堂文集》也记载:“时之名士所谓贫而必焚香,必啜茗……”焚香的用途和妙处不少,一炷香烧完可以知时辰,此即清朝文人袁枚所谓:“寒夜读书忘却眠,锦衾香烬炉无烟。”香还能安神,给空气消毒,净化室内环境。明高攀龙《高子遗书·山居课程》称:“啜茗焚香,令意思爽畅,然后读书。”

值得注意的是,在古人的书房中,必备之物还有一张几榻。古人认为,书房中放榻“必古雅可爱,又坐卧依凭,无不便适”,更重要的是,“燕衎之暇,以之展经史,阅书画,陈鼎彞,罗肴核,施枕簟,何施不可”, 几榻不仅可以放东西,也可以当几案使用。

破柏作书柜,柜牢柏复坚

书房最重要最核心的东西当然是书籍,那么,古人的藏书都放在什么地方呢?在中国古代,人们的书与衣物一样大多藏于箱(笈)里,珍贵图书的代称“秘笈”一词即由此而来。

箱、盒、橱、柜等贮物用具,古人通称为“庋具”,有木质、竹质、皮质等不同材料,比箱子小的称为“匣”,方便携带。将藏书放在箱匣之内是古代读书人传统的贮书方式之一,苏轼有诗云:“家藏古今帖,墨色照箱筥。”描写的就是他在虔州吕倚家看到的情形。将藏书放在箱子里,即使在书橱流行的现代,都很常见。

在晋朝之前,橱是作为厨房用具来使用的。《通雅·杂用》称:“以其贮食物也,故谓之厨,俗作橱。”到了晋朝,人们开始使用橱来存放书画作品。《晋书·顾恺之传》记载:“恺之常以一橱画寄恒玄。”《南史·陆澄传》同样记载:“王俭戏之曰,陆公书厨也。”

橱柜正式成为书房标配应该在书房大兴的唐朝,白居易的书房中已有木质书柜,他在《题文集柜》中称:“破柏作书柜,柜牢柏复坚。收贮谁家集,题云白乐天。”皮日休《秋晚访李处士所居》亦称:“书阁鼠穿厨簏破,竹园霜后桔槔闲。”有意思的是,皮日休还把藏书者最忌恨的老鼠咬书现象描述了出来。

宋朝时,书房中藏书的橱柜设计有隔层或抽屉,并能上锁。李仁甫在编撰《续资治通鉴长编》时就特地做了十只大書橱。南宋周密《癸辛杂识》称:“昔李仁甫为长编,作木厨十枚,每厨作抽替匣二十枚,每替以甲子志之,凡本年之事,有所闻必归此匣,分月日先后次第之,井然有条,真可为法也。”宋郑景望《蒙斋笔谈》记载,北宋名相富弼的书房中曾放置几十个书柜,其中有一只收藏道家方术一类秘笈的柜子锁得很严。

古人的书橱与书柜是有区别的,前者高大,后者较矮,柜面可当桌面来使用。明朝时,书橱的制作已有很高的水平。明高濂《遵生八笺·燕闲清赏笺》记载:“明初有书橱之制,妙绝人间。上一平板,两旁翘起,用以搁卷。下空格盛书,旁板镂作绦环。洞门两面掺金铜滚阳线。中格左作四面板围小橱,用门启闭。掺金铜铰,极其工巧。”

现代书房很流行的书架的原型叫“书格”,在明朝时就已开始使用。书格是敞开的,正面大多不装门,两侧和后面也多透空,可以看到书格上所放的图书。(来源:《北京晚报》)