基于地域文化表达的乡村公共空间景观设计

黄丽霞,孙春红,杨振华

(1.重庆文理学院,重庆 400700; 2.重庆市风景园林科学研究院,重庆 400700;3.重庆市城市园林绿化工程技术研究中心,重庆 401329)

1 引言

公共空间是村民们日常生活和休闲娱乐的空间,是当地人文文化和精神的一种体现和再生[1]。它作为美丽乡村建设的重点,对于提升乡村形象、维系邻里情感、传承地域文化、构建和谐社会具有重要的作用和意义[2]。而乡村公共空间的景观设计离不开乡村的地域文化,俗话说“十里不同风,百里不同俗”[3,6],乡村地域文化是一个村区别于另一个村的标识,是乡村振兴的灵魂复兴。在进行景观设计时,如何避免千村一面,怎样紧密联系乡村的地域文化特征,将具体的形象呈现在乡村景观中是本文研究的重点。

2 乡村地域文化的组成

地域文化是指特定地域范围内,随着时代的发展,自然气候的变化,文明的进步,文化体系不断自我更新,最终形成独特的文化形态。地域文化彰显了独特的地域性,呈现出浓厚的地域特色,是该区域真正区别于其他地域的本质特征[3]。地域文化受当地的自然环境、社会环境以及人文环境的影响形成了其独特的要素组成,即自然要素、社会要素和人文要素[4,9](表1),景观设计的表达依赖于这些要素的具体内容。

2.1 环境肌理

乡村的环境肌理主要包括乡村的地形地貌,河流湖泊、自然植被、气候等要素,对于乡村景观而言,自然是环境的主体,每个乡村的自然环境并非一成不变的,有的乡村有山有水,山水相依;有的乡村地势平坦,阡陌交通;有的乡村竹林遍布,林田辉映。进行景观设计时,应充分调研设计乡村的自然环境,总结其环境肌理特征。如重庆大足区高升镇旭光村,溪流、竹林、大面积的芳香农田(栽植芳香植物的农田)、小土山等自然要素构成了村庄的环境肌理,为后期文化元素的融入与景观表达提供了背景与载体[5]。

2.2 产业情况

由于社会经济的发展,我国很多乡村除种植业以外,其他产业也逐渐兴旺发达,不同的产业类型与布局,形成了不同的地域特色。如重庆荣昌垭口村,除传统产业水稻、茶叶之外,陶瓷业的发展兴盛无比,陶瓷生产的工厂,陶瓷销售的街道,国家级陶窑遗址,镶嵌陶器花瓶的农户院落围墙,形成了独特的产业景观。该村陶瓷产业的特色优势已超出了传统产业茶叶的种植,因此在进行乡村公共空间景观设计时,应充分利用其产业特色进行景观氛围的营造[6~8]。

2.3 建筑风貌

乡村的建筑风格受气候、生活习惯、地理环境影响往往呈现出明显的区域性特点,如江南的粉墙黛瓦,福建的土楼,这些乡村建筑形成的街巷及院落空间往往特色显著,形成了宝贵的地域建筑文化[9]。目前中国乡村,人们居住的建筑风格有的相对统一,有的由于建设年代的不同却千差万别,在乡村调研时,不仅应调研现有的建筑风貌,还应通过县志、村镇发展史去寻找其传统建筑风格,探其源头,或根据现有建筑风格,提炼其主要特征,再结合景观设计手法进行表达,形成具有显著地方特色文化的景观。

2.4 民风民俗

村镇的民风民俗由表1可以看出,主要包括民间的文艺表演(如傣族的泼水节、彝族的火把节),服饰特色、节庆的方式、各个地方的嫁娶习俗、特色的当地食品以及特色的工艺制作等等,是构成当地村民丰富的精神思想生活的重要部分,是地域文化最有活力的部分。保护与传承有浓厚地方特色的非物质文化遗产,在景观设计中应突出民俗文化景观的异质性,以区别于周边其他乡村,避免出现景观雷同。

2.5 历史文化

城市的高速发展和乡村的大规模开发建设正在导致很多传统文化面临着退化、破坏甚至消亡,在进行乡村公共空间景观设计时,有必要深度挖掘村镇中正在消失或已消失的名人轶事、宗祠、庙宇、遗址等等,这些元素是文化传承的载体与景观文化表达的关键。

3 乡村公共空间的特点

乡村公共空间是指乡村环境中为村民们共享的,方便村民们聚集、交流,进行一些休闲娱乐活动的场所。呈现出以下特点。

3.1 分散性

乡村环境与城市相比,其公共空间规模小,人口密度较低,在乡村环境中的分布相对较分散,常以点、线、面的形式分布在街巷、广场、村口、祠堂、滨水等位置[11]。虽然分散但却是村民生活、娱乐的中心地区,是一个地区文化最容易被人们感知的区域。

3.2 丰富性

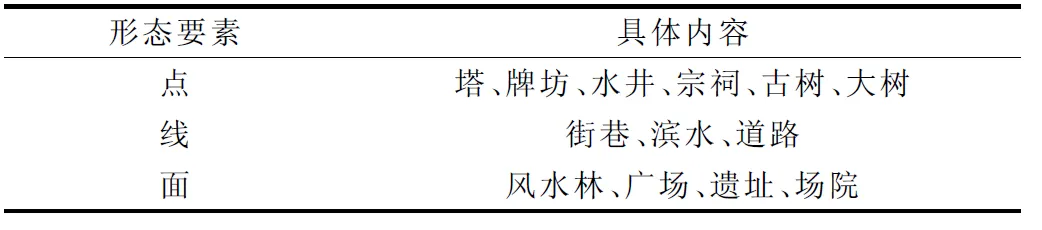

乡村公共空间的丰富性体现在两个方面:一是功能的丰富性,乡村公共空间随着社会的发展,其功能逐渐多样化,已由单纯满足村民的交通通行、交易、交流的功能向休闲、娱乐、运动等多功能转化,经过历史的沉淀,它承载了当地村民的愿景、信仰以及社会伦理,反映了当地的地域文化、民情风俗,具有深厚的文化底蕴[4]。二是形态的多样性,乡村公共空间的形态既有塔、宗祠、水井、入口牌坊、大树古树等点状的空间,也有街巷、滨水、道路等线状的空间,还有风水林、休闲广场等面状的空间(表2)。丰富的功能和多样的形态使乡村公共空间越来越具有吸引力,成为村民们常常逗留的空间,对乡村的文化传承起着重要意义。

表2 乡村公共空间形态[9]

3.3 文化性

乡村公共空间的文化性首先体现在其自身形态的文化性,不论是点状的牌坊、水井、宗祠,线状的街巷、滨水、道路,或面状的风水林、广场,其本身特色鲜明的空间形态就是一个乡村的文化载体,其次乡村公共空间承载了村民们的日常生活,反映了村民具体的生活习惯和民风习俗,也形成了一个乡村的文化元素。因此每一个乡村的公共空间不同,其文化也不同[10]。

3.4 生态性

中国的乡村大多以农业、养殖业为主,其环境以大自然为背景,工业污染较少,乡村中往往植物种类、生物种类、水资源都较丰富,绿地面积广阔,空气清新[4],使整个乡村生态环境良好。乡村公共空间良好的生态性是吸引城市居民前往的首选因素,这也是进行乡村公共空间景观设计时要遵循的原则。

4 乡村公共空间地域文化的景观表达

乡村公共空间地域文化的景观表达需要对已收集的地域文化资料进行整合和类比,进行横向和纵向多方面的分析和评价,选择有价值的文化资源进行景观表达,表达方式主要包括保留与修复、重组与再现、抽象与更新、转化与传承。

4.1 保留与修复

乡村的人文景观是当地居民与自然长期互动的产物,新景观融入时,首先应考虑与乡村自然环境相协调,相融合,整体景观风貌不脱离乡村的自然环境肌理,不做大的地形地貌的变动。在进行乡村公共空间景观设计时,需要有选择地保留某些具有代表性的原生建筑或乡村景观空间格局[7],对破败的建筑或空间可以利用当地的材料进行修复,还原人文建筑和空间,这种保留与修复的手法对生态环境的破坏性小,表达性强,与周边环境的协调度比较高。例如,由于我国的文化传统和文化习惯,十分重视宗族祠堂[4]。乡村公共空间景观设计时,应对当地的宗族祠堂进行保留,破损的应进行修复,使其外貌和内容呈现出其在历史中最佳的状态,将宗族祠堂文化得以传承。如图1,重庆忠义新村的入口空间景观,对入口原有的标识建筑进行了完整的保留,仅对其色彩和周围的环境进行了适当的修复,突出乡村标识与空间导向。

图1 村庄入口效果图

4.2 重组与再现

乡村的有些地域文化在发展过程中已慢慢消失,但是消失的这些文化又具有独特的意义,虽然不能以其真实的形式传承下去,但可使用另一种新的模式重新展示给大众。这些消失的地域文化资源,通过艺术的重组处理,以新的形象呈现在乡村景观中,使消失的文化再现,成为地域文化重要的传承形式,如图2、3,重庆市大足区金山镇,居民家的老旧农具及家具,已经随着时代的发展而被淘汰,成为废品摆放在杂物间,设计中可以将这些家具与农具,结合景观要素按照一定的艺术原理进行重新组合,使之在原样基础上以一种新的面貌在环境景观中再现。再如家风家训,多是通过口传与践行的方式进行传承,在乡村景观设计中可以墙体彩绘的方式进行表达,或者将其题刻在置石上,这些都是景观重组后的再现方式(图4)。

图2 居民院落入口效果

图3 居民院落入口现状

图4 建筑墙面的效果

4.3 抽象与更新

当乡村的地域文化为非实体要素或实体要素无法直接在景观中体现时,需要借助于抽象手法,将文化要素的形体进行抽象、凝练,以另一种更符合时代感的新生景物形成景观,如重庆大足区金山镇,从调研数据可以总结出金山镇自然环境以山水为主,产业以花椒种植业为主,建筑风格不统一,有红砖墙,有白粉墙,有瓷砖墙,在走访时发现大多数居民都还保留着传统农业的一些农具和部分家具设施,如石磨、大铁锅等,民风民俗主要是家风家训美德的传承,其余地域特征不明显,将这些地域特征进行比较、整合、提炼后再进行景观节点的营造,比如入口标识,选择石磨、甲骨文的“金”进行入口景观符号的凝练,利用当地居民熟悉的石磨与粘土砖作为材料,经过艺术加工形成入口的景观。如图5、6、7。

图5 甲骨文“金”

图6 金山村入口景观效果

4.4 转化与传承

当乡村的地域文化因体量与材质的限制难以进

图7 金山村入口现状

行景观表达时,可以通过景观的转化手法,将不好表现的特征用另一种材质或方式进行表达。如民间工艺、特色饮食等要素在景观中难以直接表达,就可以通过材质的转化,以雕塑、景墙或小品的形式在乡村公共空间中进行表现,让文化得以传承。再如重庆大足区高升镇意欲体现大地艺术,在高升镇的百亩迷迭香农田中表现,经过对高升镇地域特色的文化资源收集、对比后,选择大足石刻文化佛教文化为基本元素,利用转化手法,以迷迭香农田为背景,种植黄色叶植物勾勒出“花开见佛”的景观意象,如图8。

图8 “花开见佛”景点效果

4.5 重构与创新

重构是最常用的一种景观应用手法,是为了将地域文化通过模拟的形式出现在环境中,通常选择“传统材料 + 现代工艺”或“传统工艺 + 现代材料”两种方式,这样不仅保留了传统的地域文化元素,还将现代理念融入其中[4],更符合时代的审美需求。重构手法的运用,亦可结合前文所述的其他手法共同表达,景观效果更佳。如图9、10,重庆大足旭日村的公共空间营造过程中,为了营造传统农家小院的公共空间主题,保留了其顶端传统的建设风格与布局,将现代建筑的墙面进行了传统工艺的优化,再现、重组了农村家庭中废弃的农业家具,同时融入现代景观及功能元素,以满足当代村民的使用需求。

图9 “农家文化小院”景点效果

5 结语

乡村公共空间承载着居民休闲、集会、交流等实用功能,同时作为乡村重要的旅游吸引物,其地域文化的景观表达在乡村振兴实践中具有重要意义。保留与修复、重组与再现、抽象与更新、转化与传承4种景观表达手法在设计实践中可以独立运用,亦可关联或综合运用,在乡土场景营造中,要努力把握“新”与“旧”之间的平衡点,使其既能够展现既有空间格局、思想情感、风土人情、民俗文化等乡土内容,又符合现代人的使用及审美。

图10 “农家文化小院”现状