PGMD选波时规范反应谱局部场地效应参数研究

聂利英 王 康 林浩然 帅娇娇 汪基伟

(河海大学土木与交通学院 南京 210098)

0 引 言

基于多年的强震观测结果,部分国家已建立了开放的强震记录数据库,如美国太平洋地震工程中心研发的PGMD(PEER ground motion database)数据库、欧洲ESD(european strong-motion database)数据库、日本的K-net(Kyoshin network)和KiK-net(Kiban Kyoshin network)数据库等.其中,PGMD数据库是世界上最具权威性和代表性的地震动数据库之一,也是我国学者选波最常用数据库.PGMD数据库对应的选波程序采用目前国际上公认的两级选波法[1].此选波方法是:第一级以震级、距离等地震参数作为初始选波准则;第二级以反应谱谱形匹配作为选波准则.

在利用PGMD程序进行谱匹配选波时,目标谱常常依据规范反应谱设定[2].我国各行业抗震规范的规范反应谱之间存在较大差异.工程和科研人员通常认为各规范的反应谱规定不同,是因为考虑了结构的特征、结构在不同行业的安全需求不同.但是当规范反应谱用于地震动选波时,因为最终选出的地震波需符合既定的场地特征以及预期地震特征,此时,规范反应谱需应能反映预期场地地震的统计特征.

基于实测地震动记录统计得到反应谱的研究,主要是地震工程领域关于反应谱地震衰减关系的研究,即基于大量地震动统计分析建立反应谱谱值与震级、距离、Vs,30(地下30m深度范围内的平均剪切波速)、地震类型等地震参数的函数关系.美国PGMD数据库于2013年发布更新后的地震动数据库,共包含607次地震中的21 539条地震动数据[3],并利用该地震动数据统计回归了5个伪加速度反应谱地震动衰减关系:ASK14,BSSA14,CB14,CY14以及I14[5-7]作为目标谱选项.因此,明确PGMD数据库伪加速度反应谱地震动衰减关系中反映的统计规律与我国规范相关规定之间的关系,将会对我国学者在PGMD数据库选波中的规范反应谱参数设定提供重要参考.

由于地震动场地效应,我国GB 18306—2015《中国地震动参数区划图》[8](以下简称“《参数区划图》2015版”)提供了50年超越概率10%的全国各地区Ⅱ类场地下的地震动峰值加速度和反应谱特征周期;其他场地类别的地震动峰值加速度和反应谱特征周期,需要通过反应谱特征周期调整表和场地地震动峰值加速度调整系数确定.

在《参数区划图》2015版中,关于Ⅱ类场地下基本地震动峰值加速度分区值、基本地震动加速度反应谱特征周期分区值和反应谱特征周期调整表的规定为强制执行,其他的相关规定则是建议执行,这意味着场地地震动峰值加速度调整系数以及其他规定均可按各行业抗震规范各自执行.

在各个行业抗震规范中,Ⅱ类场地下基本地震动峰值加速度、基本地震动加速度反应谱特征周期均按照《参数区划图》2015版选取;关于反应谱特征周期调整表的规定与《参数区划图》2015版类似;而关于场地地震动峰值加速度调整系数的规定,则差异较大;关于罕遇地震反应谱特征周期需另加增加值的规定,则差异非常大.因此,文中基于PGMD的反应谱地震动衰减关系,以规范反应谱中场地地震动峰值加速度调整系数以及罕遇地震反应谱特征周期增加值为目标,研究我国规范反应谱相关规定与PGMD数据库中反应谱统计公式之间的关系,为我国学者在PGMD数据库选波时规范反应谱的参数设定提供参考.

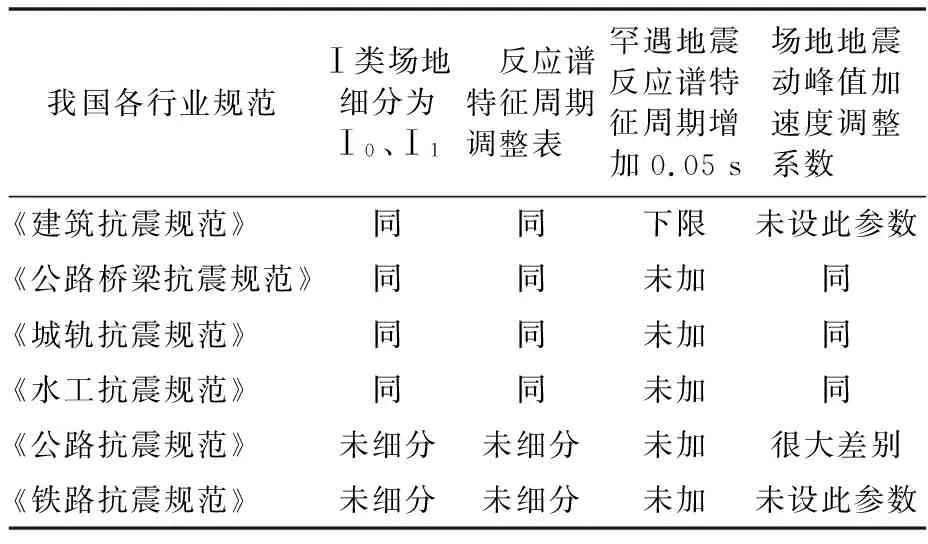

1 我国各行业规范相关规定的差异类比

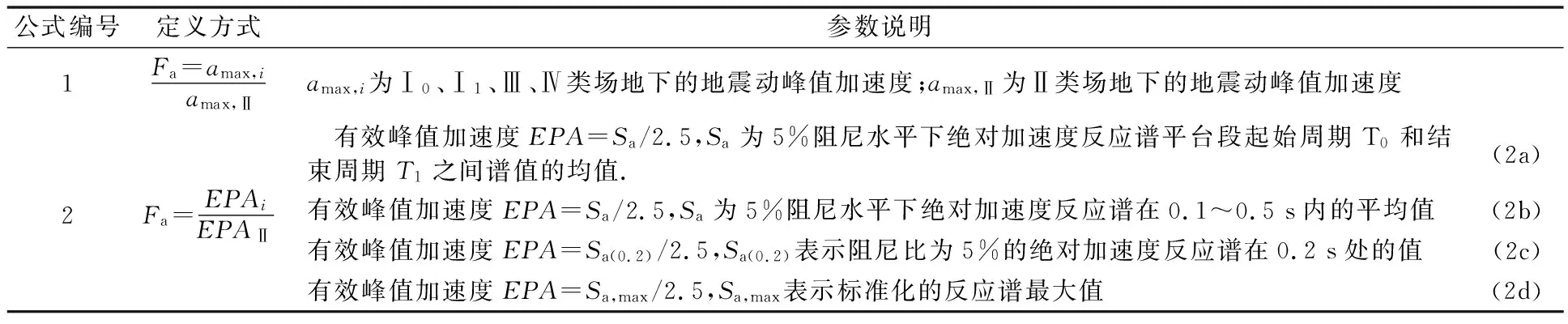

总体上,以《参数区划图》2015版为标准,GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》[9](以下简称“《建筑抗震规范》”)、JTG/T 2231-01—2020《公路桥梁抗震设计规范》[10](以下简称“《公路桥梁抗震规范》”)、GB 50909—2014《城市轨道交通结构抗震设计规范》[11](以下简称“《城轨抗震规范》”)、NB 35047—2015《水电工程水工建筑物工抗震设计规范》[12](以下简称“《水工抗震规范》”)、JTG B02—2013《公路工程抗震规范》[13](以下简称“《公路抗震规范》”)、GB 50111—2006《铁路工程抗震设计规范》[14](以下简称“《铁路抗震规范》”),各行业现行规范的差异情况总体上为“Ⅰ类场地是否细分为Ⅰ0、Ⅰ1”“反应谱特征周期调整表是否同《参数区划图》2015版”“罕遇地震时反应谱特征周期是否加0.05 s”“场地地震动峰值加速度调整系数是否同《参数区划图》2015版”这四个方面,具体情况见表1.

表1 我国各行业现行规范与《参数区划图》2015版的差异

与场地地震动峰值加速度调整系数和反应谱特征周期调整表密切相关的是场地类别划分.《公路抗震规范》和《铁路抗震规范》关于反应谱特征周期调整表的规定,由于Ⅰ类场地没有细分为Ⅰ0、Ⅰ1,仅有Ⅰ~Ⅳ场地的反应谱特征周期表,其数值同《参数区划图》2015版Ⅰ1~Ⅳ场地的反应谱特征周期表,因此表1中以“未细分”表示.与反应谱特征周期相关的还有“罕遇地震反应谱特征周期增加0.05 s”的规定.由表1可见:仅《建筑抗震规范》中有类似规定.《参数区划图》2015版规定“罕遇地震动加速度反应谱特征周期应大于基本地震动加速度反应谱特征周期,增加值宜不低于0.05 s”.《建筑抗震规范》中的具体规定为“罕遇地震作用时,反应谱特征周期应增加0.05 s”.对比二者可以看出《建筑抗震规范》的规定值,是《参数区划图》2015版的下限,因此,以“下限”表示.

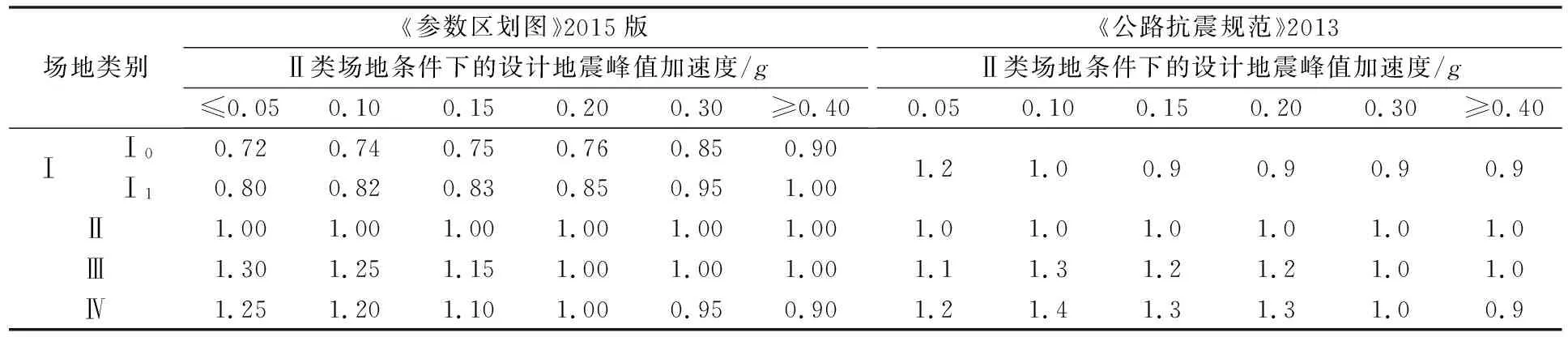

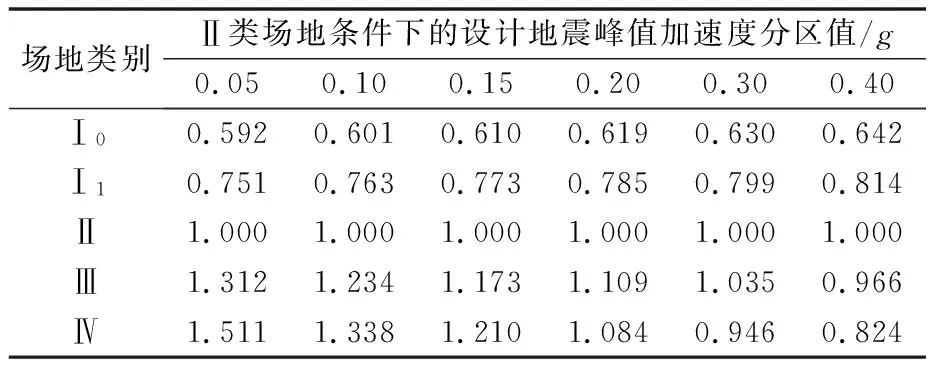

关于场地地震动峰值加速度调整系数需要特别注意的是《建筑抗震规范》《铁路抗震规范》和《公路抗震规范》.《建筑抗震规范》《铁路抗震规范》没有考虑不同场地类别对场地地震动峰值加速度的影响,而《公路抗震规范》提出了自己的场地地震动峰值加速度调整系数,且与《参数区划图》2015版有很大差别.《参数区划图》2015版的场地地震动峰值加速度调整系数在Ⅰ0、Ⅰ1类场地随设计地震峰值加速度的增加而增加,《公路抗震规范》规律则相反;在Ⅲ、Ⅳ类场地随设计地震峰值加速度的增加而减小,《公路抗震规范》的规律则为先增大后减小.具体情况见表2.

表2 《参数区划图》2015版与《公路抗震规范》的地震动峰值加速度调整系数比较

2 地震动衰减关系与分析参数

2.1 选取地震动衰减关系

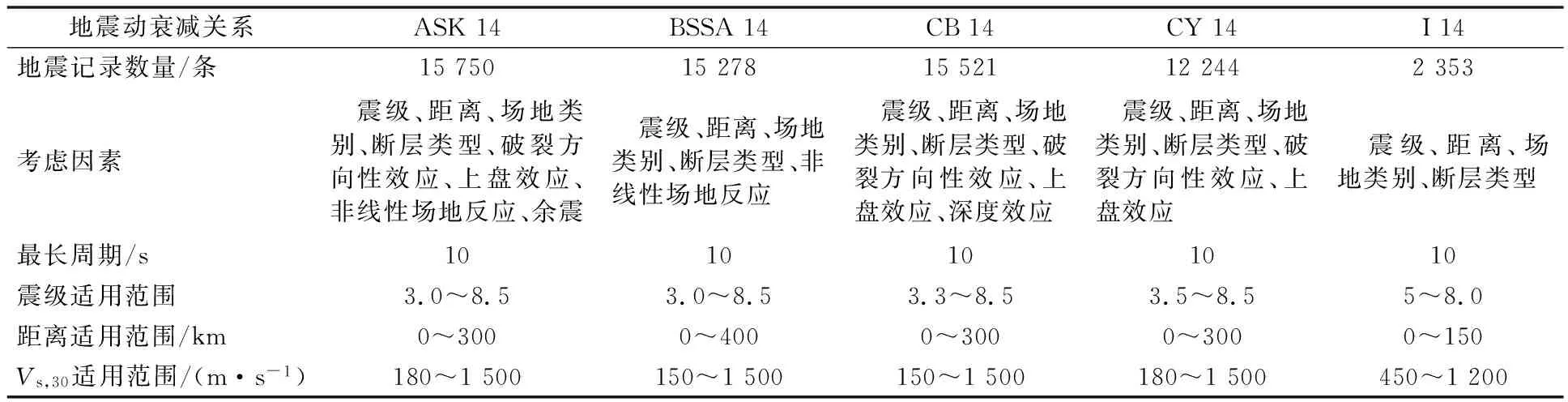

地震动衰减关系是一个总称,是以震级、距离、断层类型、场地类别等参数为变量,用以预测地震引起的地震动峰值加速度、地震动峰值速度、加速度反应谱、位移谱等的数学函数模型.基于PGMD数据库大量的强震记录数据统计回归,美国新一代地震动衰减关系研究计划NGA West2提供了5个地震动衰减关系:ASK14,BSSA14,CB14,CY14以及I14.这五个公式所考虑的地震参数除了震级、距离、场地类别等基本参数外,还考虑了断层机制、破裂方向性效应、上盘效应、盆地效应、场地非线性反应、余震等复杂因素.NGA West2所提供的5种地震动衰减关系的介绍及其适用范围见表3.

我国《参数区划图》2015的场地局部效应参数研究中考虑了场地非线性和场地类别的影响[15].由表3可知,仅ASK 14、BSSA 14包含了场地非线性影响,其中ASK 14考虑因素含包括上盘效应、破裂方向性效应、余震效应,这些我国规范中没有考虑的影响因素.因此,BSSA 14地震动衰减关系与我国规范考虑的因素吻合性最好,因此,选取BSSA 14地震动衰减关系,展开我国规范场地效应相关规定的对比性研究.BSSA 14地震动衰减关系的数学表达式为

表3 对5种地震动衰减关系及其适用范围的介绍

lnY=FE(M,mech)+FP(RJB,M,region)+

FS(VS,30,RJB,region,z1)+εnσ(M,RJB,VS,30)

式中:Y为阻尼比为5%的伪加速度谱值PSA(pseudo-spectral acceleration,g)或地面运动峰值加速度PGA(peak ground acceleration,g)或地面运动峰值速度PGV(peak ground velocity,cm/s);FE为震级及断层类型函数;M为震级;mech为断层类型;FP为路径函数;RJB为站点到地震破裂面地表投影的最近距离;region为地理区域;FS为场地函数;Vs,30为地表以下30 m的平均剪切波速;z1为盆地深度(从地表到剪切波速为1.0 km/s土层的深度);εn和σ为统计回归误差项.

由于我国规范没有考虑断层类型、盆地深度,而且在许多情况下盆地深度z1是未知的,因此公式中断层类型参数mech=0,不考虑此项影响;盆地深度z1采用默认值(z1=0),即不考虑盆地深度的影响.由于我国地域幅员辽阔,地理区域选用适用于全球范围(此时region=0);统计回归误差项也不考虑,即εn与σ取0.因此,在对比分析中BSSA 14主要参数是震级、距离和Vs,30.

2.2 对比分析中的参数设置

我国《参数区划图》2015版给出的全国各地区地震动加速度峰值,是针对Ⅱ类场地,并以分区值表示,见表4.BSSA14为震级、距离、场地类别的函数,能给出的是在震级、距离、场地类别参数组合下的反应谱曲线,而《参数区划图》给出的场地峰值调整系数表随着峰值加速度与场地类别而变化.因此,在对比分析中,首先要进行参数设置、建立有效的对比方式.

在BSSA 14伪加速度反应谱地震衰减关系中,周期为零时的谱值,即为地震动峰值加速度PGA(即表4中amax)地震衰减关系.基于此,可建立以分区值为参照的《参数区划图》2015版场地峰值调整系数与BSSA 14的关系.具体过程如下:①当Vs,30确定时,周期为零时BSSA 14即为PGA地震衰减关系,其为震级、距离的函数.因此,确定Ⅱ类场地对应的Vs,30,以表4的Ⅱ类场分区值对应的地震峰值加速度范围,确定各分区值所对应的震级、距离的组合.例如,以表4中分区值0.05g、Ⅱ类场地峰值加速度的范围0.04g≤amax<0.09g为例:震级以范围4.5~8.5级、步长0.1级取值;距离以5 km为步长,在5~50 km范围取值,利用BSSA 14地震动衰减关系计算PGA;使PGA值在0.04g≤amax<0.09g范围内的震级和距离(km)组合为,即为[4.5~4.7,5]、[4.6~5,10]、[4.9~5.2,15]、[5~5.4,20]、[5.2~5.6,25]、[5.3~6,30]、[5.4~6.3,35]、[5.5~6.6,40]、[5.5~6.8,45]、[5.7~7,50],共80组,其中[4.5~4.7,5],表示震级M从4.5~4.7以步长0.1均匀取值,距离均是5 km.此80组值即为比较分析中分区值0.05g对应的震级、距离组合.②确定其他场地类别对应的Vs,30,且其他场地峰值加速度分区值对应震级、距离组合与Ⅱ类场地相同;③以BSSA 14计算各震级、距离组合下的反应谱特征周期和地震动峰值加速度调整系数,取算术平均值,作为以分区值区间对应的反应谱特征周期值和地震动峰值加速度调整系数.

表4 地震动峰值加速度分区的峰值加速度的范围

Vs,30为地表下30 m深度范围内土层的平均剪切波速,是欧美规范划分场地类别的主要依据.我国规范是以覆盖土层厚度和计算深度范围内土层的平均剪切波速为场地类别划分依据,所以利用BSSA14对比我国规范规定时,需要确定Vs,30与我国场地类别的对应关系.

近年来关于Vs,30预测公式的研究提供了多个以小于30 m土层深度的平均剪切波速计算Vs,30的公式.文献[16-18]的公式为以单一深度z处的平均剪切波速推算Vs,30的公式,适合以我国场地类别推算Vs,30计算.以文献[16]计算我国场地类别对应的Vs,30范围为例:我国Ⅰ0、Ⅰ1场地,覆盖土层厚度d=0,岩石剪切波速分别为Vs>800 m/s,Vs>500 m/s,由于文献[17]公式适用的最小深度为5 m,因此,取土层厚度为5 m、平均剪切波速为Ⅰ0、Ⅰ1场地最小值800 m/s、500 m/s计算,可得出我国Ⅰ0、Ⅰ1场地对应Vs,30的最小值分别为1 120、800 m/s.其他的Vs,30转换公式文献[16]、文献[18]的计算过程均与文献[17]类似,计算结果见表5.

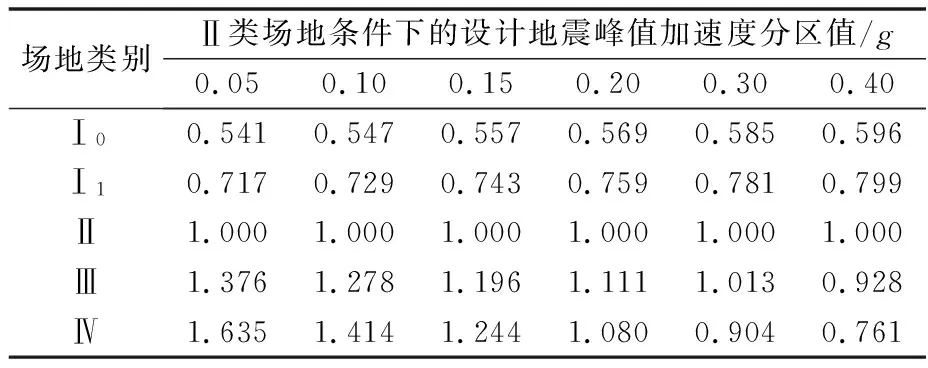

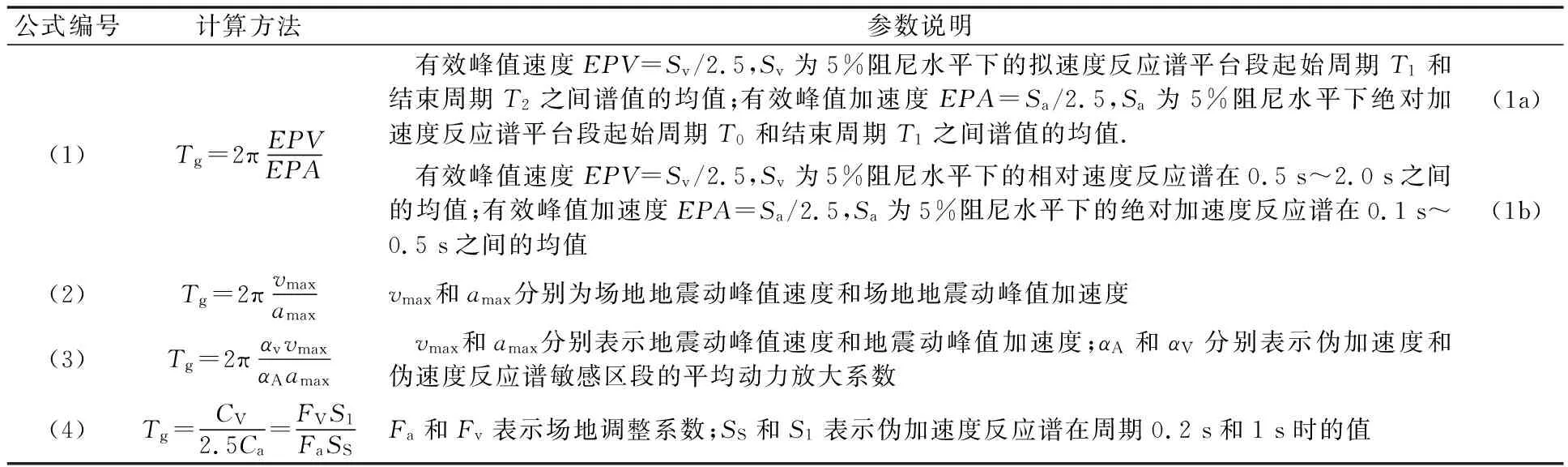

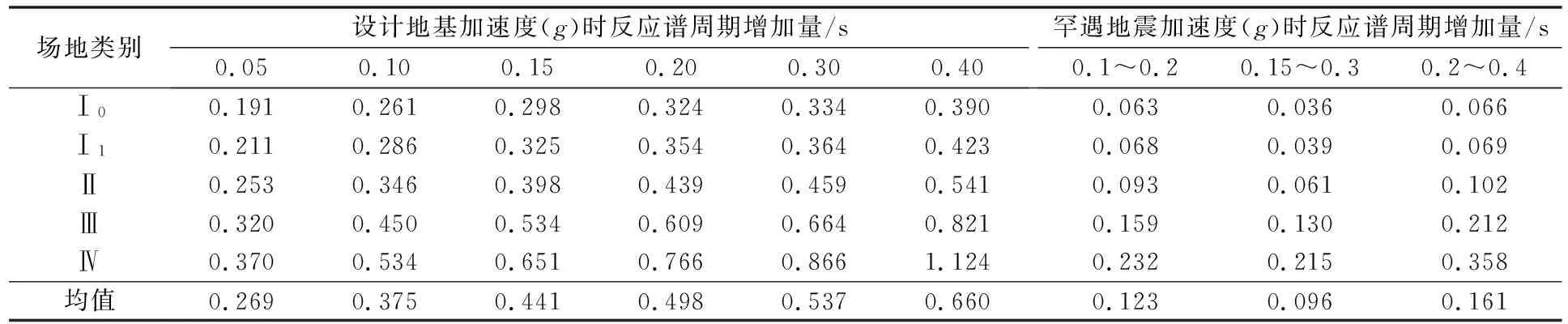

文献[16]数据来源于美国加州地区,其Vs,30的覆盖范围为150 m/s 表5 不同学者给出的Vs,30与我国场地类别对应的关系 单位:m/s 基于以上各学者的研究,本文以Vs,30=1 130,760,450,240和160 m/s为后续参数分析中Ⅰ0、Ⅰ1、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类场地的典型取值. 基于地震动峰值加速度分区值对应的震级与距离组合,利用BSSA 14计算各类场地分区值对应的反应谱特征周期和地震动峰值加速度调整系数,并将计算结果与《参数区划图》2015版和我国各行业抗震规范相关规定进行比较. 场地地震动峰值加速度调整系数,为Fa,是非Ⅱ类场地地震动峰值加速度与Ⅱ类场地地震动峰值加速度的比值,见表6公式(1).公式(1)中amax是地震动峰值加速度,即PGA,对于伪加速度谱地震震动衰减公式BSSA 14,即为T=0时的伪加速度谱值. 文献[22]认为地震动峰值加速度PGA不能完全代表地震动强度大小,文献[23]认为从抗震的角度,有效峰值加速度EPA(effective peak acceleration)比地震动峰值加速度PGA更优越,PGA的偶然性偏大.文献[24]认为PGA不是反映地震作用的理想抗震设计参数,提出利用有效峰值加速度EPA代替PGA.有效峰值加速度EPA有多种定义方式具体见表6公式2a).文献[25-27]均利用有效峰值加速度EPA计算场地地震动峰值加速度调整系数Fa,其中文献[25]采用公式2b)计算Fa,文献[26]采用公式2c)计算Fa,文献[27]采用公式2d)计算Fa. 在表6公式(2)中基本上均采用绝对加速度谱定义有效峰值加速度EPA,而地震动衰减公式BSSA14为5%阻尼比下的伪加速度谱PSA预测公式.由于,在5%阻尼比的情况下,绝对加速度谱和伪加速度谱在数值上基本相同[28-30].因此,可以使用BSSA14计算的伪加速度谱PSA代替公式(2)中的绝对加速度谱,以求取有效峰值加速度EPA. 表6 场地地震动峰值加速度调整系数计算公式 由于本文使用美国地震动衰减关系BSSA14建立我国规范参数与反应谱统计公式之间关系,从研究目标以及Fa计算方法与BSSA14相适应的角度,本文采用公式(1)与公式(2)中(2b),即分别为我国《参数区划图》2015版与美国ATC3-06规范采用的方法,分析场地地震动峰值加速度调整系数. 根据BSSA 14地震动衰减关系计算出不同场地类别、距离、震级下的伪加速度反应谱,以及各场地类别下地震动峰值加速度PGA,应用公式(1)与公式(2)中(2b),求得场地地震动峰值加速度调整系数Fa;然后,根据表4,对各地震动峰值加速度分区值内的不同震级、距离组合得到的Fa取算术平均值,作为该分区值下的场地地震动峰值加速度调整系数Fa,见表7~8. 表7 场地地震动峰值加速度调整系数(公式(1)) 由各行业抗震规范对场地地震动峰值加速度调整系数Fa的规定,表1~2,与BSSA14的计算结果,表7~8,进行比较,发现: 1)由表7~8可知,以地震动峰值加速度PGA和有效峰值加速度EPA计算的峰值加速度调整系数Fa,两者结果十分相近,误差范围在10%以内. 2)由表7可知,在相同设计地震动峰值加速度分区内,BSSA14计算的Ⅰ0与Ⅰ1场地地震动峰值加速度调整系数计算结果差值在0.159~0.172,I1与Ⅱ场地地震动峰值加速度调整系数计算结果差值在0.186~0.249之间,二者数量幅度近似.表8中Ⅰ0与Ⅰ1、Ⅰ1与Ⅱ场地地震动峰值加速度调整系数规律同表7.由此可知,BSSA14公式统计规律与我国将Ⅰ类场地划分成Ⅰ0与Ⅰ1两个亚类的规定呼应性较好. 表8 场地地震动峰值加速度调整系数(公式2b) 3)由表2和表7可知,《参数区划图》2015版与BSSA14计算的场地震动峰值加速度调整系数随着设计地震动峰值加速度的变化规律相同,在Ⅰ0、Ⅰ1类场地,随着设计地震动峰值加速度增大而增大;在Ⅲ、Ⅳ类场地,均随着设计地震动峰值加速度增大而减小.而《公路抗震规范》在Ⅰ1类场地则与《参数区划图》2015版和BSSA14变化规律相反,随着设计地震动峰值加速度增大而减小;在Ⅲ、Ⅳ类场地,则与《参数区划图》2015版和BSSA14变化规律不同,随着设计地震动峰值加速度增大而先增大后减小.由此可知,当以规范谱为目标谱应用PGMD选波时,若《公路抗震规范》跨规范使用,以《参数区划图》2015版的场地类别划分以及对应的地震动峰值加速度调整系数来取值,则与BSSA 14公式统计规律的适应性较好. 4)由表2可知,《参数区划图》2015版不同场地的地震动峰值加速度调整系数的范围在0.72~1.3;由表7~8可知,BSSA14计算的不同场地的地震动峰值加速度调整系数的范围在0.54~1.64,大于《参数区划图》2015版的规定范围.因此,场地类别带来的影响不可忽略,当以规范谱为目标谱应用PGMD选波时,若《建筑抗震规范》、《铁路抗震规范》跨规范使用,以《参数区划图》2015版的场地类别划分以及对应的地震动峰值加速度调整系数来取值,则与BSSA14公式统计规律的适应性较好. 《参数区划图》2015版关于罕遇地震反应谱特征周期需另加增加值的规定反映了反应谱特征周期Tg与地面地震动强度的关系.由于我国规范场地峰值加速度以分区值表示,因此,采用同3.1节相同的方法,建立与表7~8同样的Tg随场地类别与场地地震动峰值加速度分区值的变化关系进行分析. 确定反应谱特征周期常用的方法主要有以下5种,见表9.由于BSSA14公式直接得到的是伪加速度谱曲线,方便应用的公式是公式(1b),因此,从研究目标以及Tg计算方法与BSSA14相适应的角度,本文采用公式(1b),即美国ATC3-06规范建议的方法. 表9 反应谱特征周期计算公式 公式(1b)所含的参数为有效峰值加速度EPA、有效峰值速度EPV(effective peak velocity),需绝对加速度反应谱与相对速度反应谱才能求得,而BSSA 14公式是关于5%阻尼比下的伪加速度谱PSA的预测公式.在3.1节提到:5%阻尼比的情况下,绝对加速度反应谱与伪加速度反应谱在数值基本一致,因此,可以BSSA 14计算的伪加速度谱PSA代替公式(1b)中的绝对加速度谱,以求取有效峰值加速度EPA.文献[31]提到在反应谱中等周期短,对于有实际意义的阻尼范围,相对速度谱与伪速度谱PSV近似相等;文献[32]指出在反应谱的中、高频段,伪速度谱与相对速度谱非常接近,其中反应谱中频段对应的频率为0.3~2 Hz(相应反应谱周期值为0.5~3.3 s).公式(1b)有效峰值速度EPV是利用相对速度谱在0.5~2.0 s 周期内的均值除以2.5求得,该周期范围恰好位于反应谱中频段,因此,可以用伪速度谱PSV代替相对速度谱.伪速度谱与伪加速度谱之间为关于圆频率的定量换算关系,因此,可以用BSSA14伪加速度谱PSA对应的伪速度谱PSV求取有效峰值速度EPV. 以BSSA14公式得到的伪加速度谱曲线、伪速度谱曲线代替绝对加速度谱曲线、相对速度谱曲线,采用同3.1相同的方法,建立与表7~8同样的随场地类别与场地地震动峰值加速度分区值的变化Tg,见表10.其中,《参数区划图》2015版规定“罕遇地震动峰值加速度宜按基本地震动加速度1.6~2.3倍确定”,因此,本文中罕遇地震动峰值加速度按基本地震动加速度的两倍的关系取值,即0.1~0.2g、0.15~0.3g、0.2~0.4g考查基本地震动(设计地震动)与罕遇地震动之间的反应谱特征周期增量. 表10 罕遇地震时反应谱特征周期增加值 将各行业抗震规范对反应谱特征周期Tg的规定与BSSA14的计算结果进行比较,发现: 1)由表10可知:在相同的设计地震动峰值加速度分区值内,BSSA14公式计算的Ⅰ0与Ⅰ1场地的反应谱特征周期相差0.02~0.033 s,Ⅰ1与Ⅱ场地的反应谱特征周期相差0.042~0.118 s,二者数量幅度近似.由此可以得出,BSSA14公式统计规律与我国将Ⅰ类场地划分成Ⅰ0与Ⅰ1两个亚类的规定呼应性较好. 2)场地越软罕遇地震下反应谱特征周期的增加量越大,罕遇地震下反应谱特征周期的增加量受场地类别影响很大,具有场地效应. 3)《建筑抗震规范》“罕遇地震作用时,反应谱特征周期应增加0.05 s”的规定偏小;《参数区划图》2015版规定“罕遇地震动加速度反应谱特征周期应大于基本地震动加速度反应谱特征周期,增加值宜不低于0.05 s”,相对更合理,但是比较模糊.由表10可知:当设计地震峰值加速度一定时,反应谱特征周期值随着场地变软而增加;场地越软罕遇地震下反应谱特征周期的增加量越大,罕遇地震下反应谱特征周期的增加量受场地类别影响很大,应该按场地类别给出增加值.由分析可见,在现有规范框架下,利用PGMD数据库选波时,按照《参数区划图》2015版执行与BSSA14公式统计规律吻合性更好. 在我国《参数区划图》2015版反应谱相关参数的统计研究中,选取的3896条水平向地震动来自于NGA数据库,即PGMD数据库,另外选取了112条和62条来自于汶川地震和芦山地震,来自NGA数据库的地震数据占(95%).因此,由3.1、3.2节分析得到PGMD数据库中的反应谱统计规律与《参数区划图》2015版相关规定吻合性较好是合理的. 此外,3.1节研究中《公路抗震规范》场地震动峰值加速度调整系数与《参数区划图》2015版和BSSA 14变化规律不同,而该规范《公路抗震规范》对此参数未做说明.通过进一步查询发现,此参数与JTG/T B02-01—2008《公路桥梁抗震设计细则》[33]中的该参数设置5.2.2完全相同.此细则的条文解释中提到该参数取值是根据“统计的平均特征,参考美国NEHRP规范,考虑我国抗震设计规范第一次采用场地系数调整幅度宜小一点,综合规定的”.由此可知:《公路抗震规范》场地震动峰值加速度调整系数是依据2008年前的研究成果;而2008年到2014、2015年也是NGA数据库快速发展的时期,因此,此参数选取依据《参数区划图》2015版相关规定更合理、更能反映地震动记录相对丰富情况下的统计特征. 1)对比各个场地类别下,场地地震动峰值加速度调整系数和反应谱特征周期随我国规范地震动峰值加速度分区值的变化,可以看出BSSA 14公式统计规律与我国将Ⅰ类场地划分成Ⅰ0与Ⅰ1两个亚类的规定呼应性较好. 2)《参数区划图》2015版与BSSA 14计算的场地震动峰值加速度调整系数随地震动峰值加速度的变化规律相同.由此可见,当以规范谱为目标谱应用PGMD选波时,若《建筑抗震规范》、《公路抗震规范》、《铁路抗震规范》应跨规范使用,以《参数区划图》2015版的地震动峰值加速度调整系数来取值,则与BSSA14公式统计规律呼应性较好. 3)罕遇地震下反应谱特征周期的增加值受场地类别影响很大,具有场地效应,应该按场地类别给出相应的增加值. 4)《建筑抗震规范》对罕遇地震下反应谱特征周期增加值的规定偏小,《参数区划图》2015版的规定相对更合理,但是比较模糊.在现有规范框架下,利用PGMD数据库选波时,按照《参数区划图》2015版执行“罕遇地震作用时,反应谱特征周期至少增加0.05 s”与BSSA 14公式统计规律吻合性更好. 除了场地局部效应相关的地震动峰值加速度调整系数、罕遇地震下反应谱特征周期增加值以外,规范反应谱的定义还包含动力放大系数、下降段函数等参数,关于其他参数的相关研究,将在后续研究中展开.

3 基于地震动衰减关系的参数分析

3.1 场地地震动峰值加速度调整系数对比分析

3.2 罕遇地震反应谱特征周期增加值对比分析

4 结 论