城市公园的功能变换与空间生产

——基于积极老龄化的理论视角

王 蓓

(华东政法大学政治学与公共管理学院,上海201620)

一、研究的缘起:面向老龄化的城市公园

城市公园是基于不同时代背景的绿地形式,其职能随着城市的发展而变化。现代城市公园在为城市人口提供和调节人居环境和人文生态方面发挥着至关重要的作用。

(一)城市公园溯源与功能转变:群体演变的特征

中国城市公园是城市社会变迁的产物。“公园”一词最早出现在南北朝时期,而后与千年的封建等级和特权紧密相联。《魏书》中曾记载“(元澄)又明黝险赏罚之法,表减公园之地以给无业贫口”[1],当时的公园是供特权阶层娱乐生活和庄园生活的土地,作为权势、地位和财富象征之一。中国的现代公园诞生于殖民统治时期。鸦片战爆发后,列强侵占沿海城市划出租界,作为西方公共性生活的公园也被引入中国以作为外侨及上层人士的游乐场所。1868年,“公共花园”作为中国的第一座公园率先落成于上海。辛亥革命后,公园一度被作为是社会控制的有效工具之一,中山公园在全国范围内的兴建是当时一大热潮。1949年新政权建立后,推广了“文化休息公园”模式,随着社会政治的变动,公园一度出现过农场化和林场化的倾向,而后又重新复苏。20世纪70年代后,中国的城市公园建设理论研究有所发展,公园由此开始更强调群众性和公共性,成为了城市居民和游客进行社会交往、文化娱乐的重要公共空间。

(二)面向老龄化的城市公园的空间功能转向

随着工业化和城市化的推进,对城市公园的研究也从物质形态逐步深入到精神形态。城市公园在城市生活中发挥着不可替代的作用。被称作“绿肺”的公园维护着城市的生态系统,在保护生物多样性的同时减少热岛,在减灾灭灾方面发挥重要作用。芒福德认为城市绿色空间在维系自然环境本身的连续性的同时,可以兼顾城市居民的休闲的需求[2]。公园自诞生起具有的天然休闲功能对市民的健康和福祉都可以产生积极影响,传染病的发病率、肥胖者和心脏病患者数量的增减和城市绿地空间的质量紧密相关[3],公园在舒缓居民因工作带来的心理压力的同时还能增强城市居民的愉悦感,有助于抑制犯罪行为的发生[4]。

城市的人口结构会对城市的社会生活和经济发展等各个方面产生巨大的影响。城市生活不同于农村的“熟人社会”,其总是异质性凸显,陌生人浓度的升高使得公共生活缺失。公园为居民提供了社会交往和聚会的场所和机会,这对于增加市民的社会联系和社会认同感,实现对城市居民的自我身份的重构,提高城市居民对城市社会政治和社会生活的参与热情有着重要作用[5]。城市公园印证了列斐伏尔“空间生产”观点,公园空间不仅是物理性质上的存在,也是社会关系的重组与社会秩序的重建的构建过程[6]。伴随着人口的老龄化和后工业时代的到来,城市公园也被赋予了新的内涵和使命。

二、积极老龄化:老年友好型城市的理论指向

人口老龄化是影响世界社会环境的主要进程之一。根据联合国的《世界人口展望(2019)》,预计到2050,全球60岁以上的老年人口将代表世界人口的22%,比14岁以下的儿童所占比例更大[7]。老龄化趋势的迅猛发展使得个人、社区、国家和国际生活都受到了深刻的影响,人口老龄化问题逐渐在国际上引起了重视。从既有层面上看,老龄化意味着社会的养老负担变重,导致家庭成本和社会经济成本的上升的同时会带来消费下降和投资减少,国家的富裕度下降,这就导致了老年歧视主义的产生。1969年巴特勒(Robert N.Butler)用“年龄歧视”一词来描述对老年人的歧视现象。老人遍地的日本有“老害”,字面理解为“令人厌恶的老害虫”等词语专门形容那些“占着社会资源却对社会毫无贡献”的老年人,伴随着日本老龄化问题,“老害”一词也被广泛使用。

从国际视角来看,在应对老龄化的策略上大致经历了“成功老龄化”“健康老龄化”“生产性老龄化”和“积极老龄化”四个阶段的观念转变。

(一)成功老龄化、健康老龄化与生产老龄化

早在1961年,“成功老龄化”的观点就由哈维格斯特首次提出,其核心观点认为老年人个体在社会中能否最大限度的获得满足感和幸福感是是否成功老龄化的重要衡量标准,这使得对人们对老人群体有一个新的认识,逐渐走出了“消极老龄化”。但是由于20世纪60年代,社会老龄化的问题并不严重,所以人们关注老龄化问题多是从个体角度出发。

20世纪80年代后,全球性老龄化问题日渐凸显,催生了“健康老龄化”的思想。“健康老龄化”作为“成功老龄化”的修正,其核心内涵更具客观性。因为“成功”一词有强烈的价值判断色彩,它似乎意味着老年生活的无缺憾或者老有所成。然而,实证研究却表明,部分老人虽然身患疾病或身体残疾,但他们仍认为自己的老年生活是成功的。世界卫生组织将健康老龄化定义为发展和维持使老年人幸福的能力的过程。也就是尽可能让老年群体的绝大多数保持生理、心理和社会功能的健康状态。

1986年,巴特勒提出“生产性老龄化”这一概念,其一般被定义为“发挥老年人口的个人能力,在不考虑老年人自己报酬的同时从事商品和服务生产等力所能及的活动。”[8]也就是说,生产性老龄化强调老龄群体是社会资源的重要组成部分,是社会产出的参与者,而不仅仅是作为依赖者、消费者或服务的对象而存在。也是从这一理论开始,应对老龄化问题的策略研究转向于更加注重和鼓励老年人的经济生产和社会生活参与。

(二)积极老龄化

1.积极老龄化理论的提出。

“积极老龄化”是对“生产老龄化”的继续发展,其保留老龄人口应该参与经济生产观点的同时,将这一参与性扩展到社会的各个方面。20世纪末,积极心理学开始在美国盛行,并引发了一系列“积极老龄化”的热潮。格根夫妇认为“生理、心理上的自我提高”“社会关系网络的扩展”“广泛的社区参与”是积极老龄化的三大核心也是行之有效方式。1997年,积极老龄化的思想通过西方七国丹佛会议首次出现在国际公众视野内。2002年世界卫生组织在《积极老龄化:政策框架》中指出,“积极老龄化”是指将“尽可能增加健康、参与和保障机会的过程,以提高人们老年时的生活质量”[9],强调老年人社会参与的重要性和必要性。“健康”“参与”“保障”被看作是积极老龄化政策框架的有力支柱。

2.积极老龄化理论的发展与老年友好型城市的框架。

2007年,在《政策框架》的指导之下,世界卫生组织通过对于全球22个国家的33个城市的调查,编制了《全球老年友好型城市:指南》正式提出“老年友好城市”倡议,老年友好型城市建设包含了“户外空间与建筑”“交通”“住房”“社会参与”“尊重与社会包容”“市民参与和就业”“交流和信息”“社区支持与卫生保健服务”等八个维度的老年友好型城市建议[10]。2010年,世卫组织进一步将这八个方面进行整合划分,提出社会参与、健康、安全、独立作为老年友好型城市建设的四项原则。积极老龄化延续了成功老龄化、健康老龄化和生产老龄化的内涵,同时也实现了研究对象从老龄个体到群体的转变、老龄观念从保持老年人身心健康向激发潜力、实现自身价值的转变。

《全球老年友好型城市:指南》使得各界学者开始关注有关老年友好型城市并对其展开探讨。老年友好型城市的内核在于通过各种政策来减少不同人群,尤其是老年人群,在使用城市设施、享受公共服务、获得机会上的经济不平等性,这种“友好”是对于各个年龄阶段的,而非单一针对老年群体。巴菲尔(Buffel T.)认为,将“什么样的城市对于老年群体来说是理想的”的讨论转到“城市是否具有老年友好的特点”上来是使得老年友好环境塑造脱离理论和空想,更具有现实意义与操作意义的必要过程[11]。

三、城市公园的老人生活:休闲、交往与组织生产

中国的城市公园内经常充斥着各种丰富的活动和社会团体,老年人是最大的城市公园使用者群体,2015年一项延长公园开放日的问卷调查表明,56岁以上游园者所占比例高达73.1%[12],公园承载了老年人户外休闲和社会交往的诉求。

(一)研究对象与方法

1.研究对象。

中国上海作为一个充满活力和国际化的大都市,拥有2428.14万的常驻人口,是全国最早进入人口老龄化且老龄化程度最深的城市之一。截至2019年12月31日,上海户籍60岁及以上老年人口有518.12万人,这也意味着每三个户籍人口中,就有一位是老年人,占户籍总人口35.2%[13],成为世界上老龄化最突出的城市之一。上海的老龄化进程更使得“银发一族”成为占据公园时间和空间的主体。

20世纪70年代末,上海城市化迅猛发展,城市面积、人口规模急剧扩张,城市公园的规划和建设也进入了高速发展期。尤其是近5年期间,公园发展数量和质量都得到了迅速的提升。2018年,上海市公园增长至300个,公园绿地面积激增到20,578公顷,游园人数25,743万人次/年[14]。上海的公园是重要的休闲娱乐场所和公共交往空间,在上海市民生活中扮演着重要角色。

文章的田野工作是在上海市中心城区的四星以上的综合类公园内展开的[15],研究者预调研过程中实地考察了上海市多处公共绿地,包括浓缩了上海开埠以来历史的黄浦区黄浦公园,英式风格和中国古典园林相结合的长宁区中山公园,闵行区主要用于运动和慢跑的闵行绿道,以及静安公园、静安雕塑公园、长风公园、鲁迅公园、松江中央公园等等。在针对公园的规模、使用者数量和基础设施等方面进行二次筛选后,选择了静安公园、中山公园和大宁公园开展问卷和访谈。

2.研究方法。

通过问卷调查、半结构式访谈和参与观察的方法对经常使用公园的人,尤其是老人进行问卷和访谈,对于公园内的老年生活进行了观察和记录,通过与年轻游客的特点进行比较以了解老年人对公园的需求。调研于2020年9月至10月之间进行,共发放50份问卷,回收50份,实际有效填写50份。考虑到部分老人的视力和文化程度,问卷采用直接发放和面谈访问相结合的形式进行,因此所有问卷均被成功收回。问卷的统计分析以图表的形式进行整理统计和分析研究。

(二)调查与分析

1.调研概况。

静安公园位于上海最繁华的南京西路静安古寺对面,白天园区内来往的游客居多,下午的活动以跳舞为主,包括民族舞,交谊舞和健身舞等,园区内设有很多长椅园,使用者多为围观跳舞的老人。中山公园的使用者多为周围居民和附近工作的人,园内上午和下午的活动主要以广场舞、吹弹乐器、唱歌、练拳、棋牌为主;晚上的活动以广场舞、跑步、散步为主。公园内靠近外围的环形小路被人们用作慢跑的运动跑道。大宁公园是一个“年轻”的公园,公园外有一个面积较大的停车场,这是很多公园没有的。公园内设有多处热水锅炉,很多爱喝茶对热水的需求比较多。

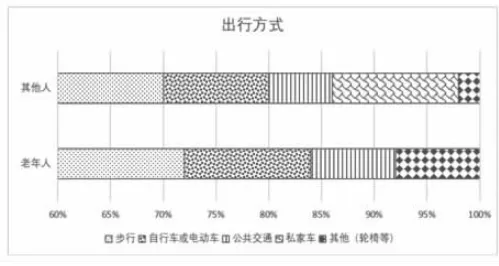

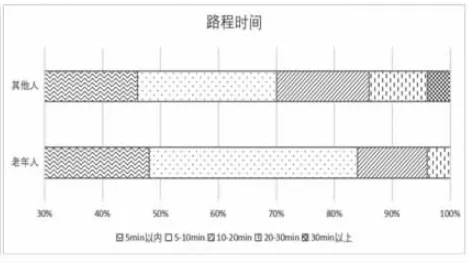

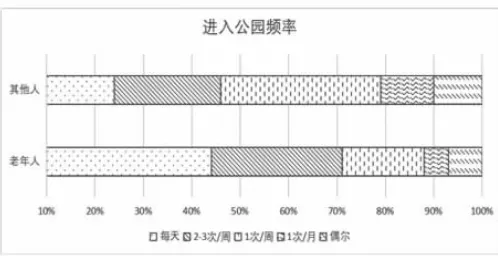

从公园的使用主体来看,工作日的上海公园多半是年长者的主场,而周末和节假日则有更多的年轻人,尤其是带小孩的年轻家庭来到公园活动。来园的方式主要以步行为主,游人在路程上所花费的时间基本都在15分钟以内。绝大多数的老年人在公园内花费的时间比其他游客要多得多。首先,大多数(36%)老年人会在园区内停留1-2小时,其次,老年人使用公园的频率更高,44%的老人表示他们每天都会来逛公园,共有88%的老年人每周会进入公园一次,对比其他类型的游客要高出9%。

图1到达公园的方式

图2到达公园的路程时间

图3进入公园的频率图

图4在园区内停留的时间

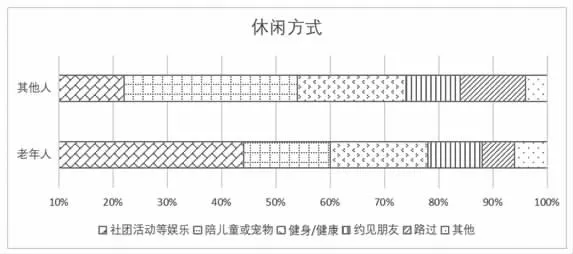

图5休闲方式

大多数的公园访客的目的是社团活动、陪伴孩子和进行体育锻炼等。老年人在公园的活动类型较为简单,园区内的老人活动大概分为三种类型:以健身操、慢跑、跳舞来锻炼身体的为代表的健身型;以乐器演奏、棋牌为代表的,体现老年人兴趣爱好的娱乐型;以写大字、朗诵等为代表的学习型,也有不少老年人会选择散步、晒太阳、聊天作为自己在公园内的主要休闲方式,这类老人大都喜欢四周开敞、视野内无遮挡的空间环境,这样可以围观他人的活动。

2.老年友好型城市的公园映射。

户外空间和建筑的设计对老年人的流动性、独立性和生活质量有着重大影响。在世卫组织的项目调研过程中,来自全球22个城市的老年人表示,最理想的城市景观和建筑环境是同时兼具绿地空间、宜人整洁、安全且无障碍这三个要素。城市公园是绿地系统的关键部分。作为静安公园、中山公园和大宁公园的主要使用群体,大部分老人对住宅附近有这样一个可以休闲交往的绿地空间表示满足。在对城市绿色空间的物理生产与改变过程中,也改变了城市原有的社会结构与秩序,并进一步改变城居民的意识、态度、行为和价值观等,最终实现对城市居民的自我身份的重构,导致新的社会关系的形成。

参与社区和家庭的休闲、社会、文化和精神活动,使老年人能够继续行使自己的能力并享受尊重,是促进社会融合的关键。现代社会中的家庭联结正在变得松散,在访谈的过程中,有接近1/3的老人表示自己是独自居住或者是与配偶居住。子女大都见面少,或不在身边,甚至定居国外,这样的家庭成员长时间、长距离流动使得老人从家庭中感受到的陪伴感更少,所以期望可以通过各种俱乐部、社团、公园活动等公共交往来缓解这种在大都市生活中孤独感[16]。

另外,很多退休老人还未能从之前忙碌的节奏和有事件点把控的安排中反应过来,在之前的人生里,与同龄人交往的时间、场所等要素是从校园到职场的社会化的过程中自然产生的,但是随着退休生活的到来,在传统的居家养老的模式中,家庭生活变成日常的主旋律,没有了工作所带来的充实感,公共交往逐渐减少,与社会的联系逐渐变少,大把的空闲时间一时无法安排充实,如果家庭成员又不在身边,产生失落和消沉感是可想而知的,而作为公共交往的场所,具有无差别可达性的公园为各有特性的社会个体提供了相互了解、交往和融合的机会,在这一空间中的自发性活动和社会性活动都可以得到支持,可以享受到与他人交流和沟通中的尊重、舒心和愉悦等感受,也可以激发人们对城市的认同感和归属感。同时,理查德·桑内特也指出,“城市的文化”的个性特质就在于其具有广泛的包容性,可以将不同阶级、年龄、爱好,甚至是不同的种族和国籍的人集聚在一起,并通过在城市中的公共交往,形成更广泛、有层次性的社会关系,为突破和重塑内嵌在亲密性社会中的个体身份提供了无尽的可能[17],这种具有包容性和多元化的公共空间在很大程度上促进了社会的安定和谐,同时也是城市社会活力的重要来源。

四、城市公园建设的压力

随着新矛盾的转变和高质量发展概念的提出,城市居民的休闲需求愈受关注。城市公园是自然特征和社会特征相交的地方,是居民休闲生活和社会交往的空间载体,具有重要的社会价值。

(一)城市公园的设计与建设:缺乏适老性视角

早在2003年,上海就开始着手积极应对城市内老年人越来越多的问题,颁布实施了《无障碍设施管理办法》,也因此上海被评选成为全国无障碍示范城市。2018年上海正式提出建设老年友好型城市作为城市发展目标[18]。但就目前上海的老年友好城市建设工作中,公园的适老性改造和老年人的真实需求之间仍存在一定差距。

首先,由于负责牵头老年友好城市建设的住建委和老龄委责任和负责领域有限,使得工作的展开基本围绕无障碍设施和社区为老服务方面。在公园内适老性项目仅是对于无障碍设施进行改善和补充。但是,无障碍设施的主要服务人群还是残障人士,老年群体也会被根据其体态、心理特征和实际生活能力分为自主型老人、介助型老人和介护型老人三种不同阶段,大部分在公园里活动的老年人都具有良好的自主能力,需要使用到无障碍设施的老人只涉及到部分。

其次,园区内还存在诸多不够友好的设计细节的问题。美国社会学家威廉·怀特认为,“坐凳空间”是公共空间的重要元素,座椅的形态和摆放方式是评判公共空间是否友好且具有吸引力的关键要素之一。在静安公园、中山公园和大宁公园内,除了配备圆桌的圆凳和带有顶棚的长条椅外,木质带靠背的长椅居多。但在其他公园中,坐凳的设计存在注重景观营造,忽视人性尺度的特征。诸如中央公园的凹面石凳,不仅使用方式受限,碰到降雨天气更会积攒下的雨水,即便是雨过天晴也太不方便使用,没有把手的坐凳老年人起身也难以借力。其他还有诸如指示牌不清晰、文字太小等。

(二)城市公园的使用:空间争夺

由于公园的公共性,使用者的社会特征,诸如年龄、性别、生活方式、健康与否、受教育程度等等多不相同,而且使用公园的方式也多涉及休闲娱乐、文体活动、社会生活、缓解健康问题等等,众多具有完全不同需求的人都可能因为非常具体的需求而在公园内聚集,当公园规模不足时,游客太多,设计不善,冲突使用的可能性就会增加。就微观经验而言,像中山公园、大宁公园这样面积较大的公园,一般不存在活动团体争夺场地的矛盾,场地的使用者们都会默默遵守着“先到先得”、常用者优先的规则;而像面积较小的静安公园,则出现过因场地使用而起的纷争。其他的一些冲突可能是因为使用公园的方式不同,比如遛狗者与其他公园游客或自行车骑手与行人等。也有一些冲突会因为用户的群体特征而发生,比如老年人与年轻人,会由于活动类型不同或缺乏相互理解而产生的冲突,不少年轻人表示公园是放松身心的好地方,但他们不愿意与老人和儿童竞争,也竞争不过老年人。再如老年人和孩童,老人的平衡性及其他身体机能会随着年龄的增长而下降,公园内也总是不缺少奔跑的小孩和滑板或者轮滑运动的青少年,对于双方来说都是比较不稳定的因素。

而从更具社会学想象力的角度来看,在公园外,商业地产正在与绿色公共空间进行着激烈的地盘竞争,商业氛围也或多或少进入公园内的日常生活中。国家、市场和民众围绕这一公共物品的争斗从未停息。

五、结论与讨论

如哈耶克所言,“观念的转变和人类意志的力量,塑造了今天的世界”[19]。积极老龄化概念的提出,使得社会从关注老年群体的生存需要转移到其发展需求,为研究及应对老龄化提供了新的思路。城市公园在其设计理念与方法上应该进行创新性的思考。就像老年友好型城市追求的是对于社会全部年龄阶段的友好一样,老龄社会下城市公园的要求绝不是单一性的、针对性的老年公园的建设,仅在原有的公园设施基础之上添置无障碍设施是缺乏适老视角的表现。老年友好型城市的设计应以人权思想为核心,让设计出的设备、环境与公共可以适合大众使用。公园的建设需要的是在充分考虑老年人对公园使用需求的同时,做出与其他诉求平等的响应,以满足老年人在心理上的社会认同感,从而积极参与社会生活,提高老龄群体在外部空间中的独立能力。为了实现城市公园的对于老龄人口的包容性设计,有两个要素是非常重要的———安全性和无障碍。此外,还有一些其他具体的细节元素,如在指引指示牌方面使用对比颜色,添加图形的标志以促进理解;增加适合老年人的休憩椅凳,确保在放松区域可以有阳光,同时增加具有遮雨或阴凉功能的带顶游廊等[20]。

从城市公园的社会交往的属性出发,作为城市公共空间的公园是城市社会生活的“发生器”。城市空间是亲密关系和陌生关系的混合,在社会生活中,市民独立和交往两种矛盾的心理需求使得其对于私密空间和公共空间的需求同等强烈。对于特定年龄的居民来说,例如老年群体和少年儿童,他们对于空间的需求也会更加多样。居家养老的行为模式使得老年群体的日常生活需要或精神需求更多与住宅周围的社会网络相关联。城市公园的空间设计在兼顾可达性和公平性的同时,注重私密空间与公共空间的交互规划设计。城市空间并不是冰冷的物理建筑空间,城市记忆塑造了城市的空间结构。公园记录着市民日常生活中的社会生活,在这样的空间内,人们逐渐积累对社区的认知,并形成关于城市空间的记忆。这是一个公共参与的“社会建造”的过程,从而,城市公共场所变得具有社会价值。●