穿戴式自动加压脉象采集系统设计

张 琦,吕玉祥

(太原理工大学物理与光电工程学院,山西 太原 030024)

在世界古医学中,都有医者通过腕部脉搏信号诊断疾病的相关记载[1],通过脉诊的方式对病患进行健康判别和疾病的辅助诊断具有快速、安全、无创无痛等优点,但传统脉诊过程中存在的非客观化因素极大地阻碍了中医脉学的传承发展以及现代化应用[2]。

通过特定施压脉象获取装置,对不同施压状况下的脉象信号进行数字量化,间接模拟医师取脉过程,寻找和建立脉象与病况之间的特定关系将使脉诊的非客观问题得到解决[3-6]。

国内脉象信号获取装置的研究主要集中于各大医疗机构和高校,其中上海中医药大学利用半导体受感元件先后研制ZMH-I型、ZM-300型腕部动脉信号采集系统[7],天津中医药大学的王学民、杨成等[8]研究人员设计的柔性阵列动脉信号换能器实现了多路脉搏信号的采集,华东理工大学的杨杰等[9]完成了寸关尺三部脉象数据采集装置设计。传统的脉象采集仪通常体积较大,一般由控制采集单元与传感装置分离组成,使用时,传感装置单独固定于人体腕部,再操作控制单元对脉搏信号进行采集,操作繁琐[10-13]。

本文采用ARM微处理器作为主控单元设计一种便携式可穿戴的脉象采集系统。该系统使用充气式气囊施压法间接模拟中医脉诊过程中浮、中、沉脉象压力变化,精准实现寸关尺位置脉象数据采集,脉象采集终端通过网络实现与云服务器的数据通信。整个系统轻量,操作简单,可以广泛应用于线下各种医疗场景,进行用户脉象数据的积累,推动传统中医脉诊向智能化发展。

1 脉象采集仪系统方案设计

1.1 整体结构

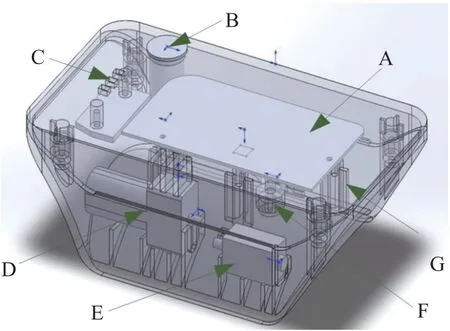

本系统为了实现脉象采集终端的轻量,便携,可穿戴目的,将传统的脉象采集仪的控制单元与传感单元进行集成。终端脉象采集仪可以布置于任何有网络的线下场景,采集仪配网后连接本地路由实现脉象数据云端存储,用户或医师通过访问云服务器进行数据查看与调用。脉象采集系统整体结构图如图1所示。脉象采集仪是完成施压控制、数据采集、通信等功能的主体,主要由脉象仪主壳体、施压传感装置、硬件电路三部分组成。

图1 脉象采集系统整体结构

1.2 脉象仪主壳体

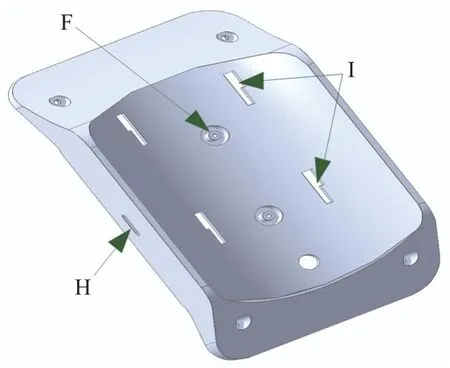

脉象采集仪主壳体部分主要实现对硬件电路板、充气泵、放气阀等内部组成元件的固定以及通过机械卡扣方式与施压传感装置进行连接。在满足内部装配要求的情况下,尽量缩小主壳体体积,以便达到轻量、便携的目的。脉象仪主壳体图如图2,图3所示。

图2 脉象仪主壳体

图3 主壳体底视图

其中A部分为脉象采集仪主控制电路板,B部分为开关启动按钮,C部分为电源及系统运行指示灯,D部分为气泵装配位置,E部分为气阀装配位置,F部位为气泵、气阀与腕带施压气囊的接口部分,G为电路板支撑柱,H部分为MicroUSB电源接口,I部分为与腕部施压传感装置相连接的机械卡扣。

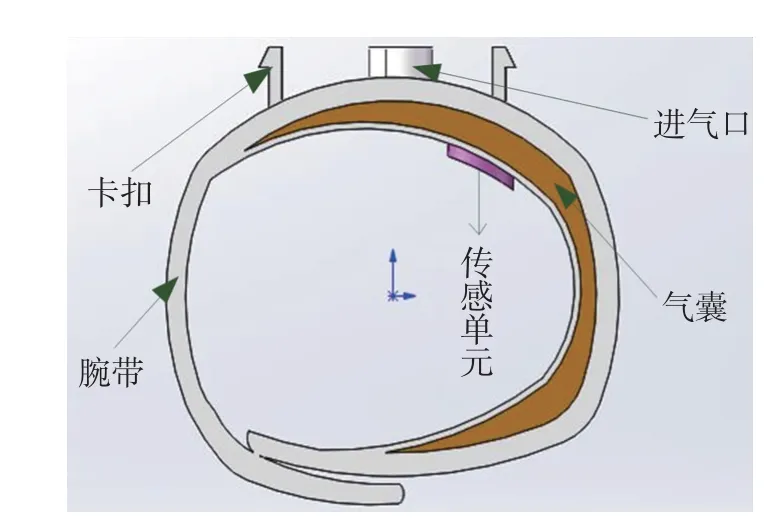

1.3 施压传感装置

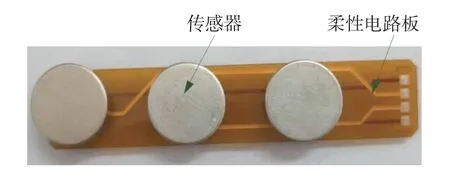

考虑到人体桡骨形状以及实际脉诊过程中传感单元与人体手腕贴合度要求较高,为了更好地模拟传统中医脉诊的过程,本设计对脉象采集仪的传感单元与施压单元进行了集成,采集仪整体施压传感装置如图4所示。

图4 施压传感装置

该施压传感装置由腕带、气囊、传感单元三部分组成。传感单元是直接感受人体动脉搏动的关键部件之一,综合传感器灵敏度、精度、可靠性、以及体积等因素,该传感单元将选用较为成熟的SC0073B型脉搏传感器,结合FPC柔性电路板共同构成传感单元。传感单元如图5所示。传感器直径10 mm,相邻传感器中心间距15 mm,传感单元整体尺寸为50 mm×13 mm,FPC柔性电路板集成有传感器外围电路并完成传感器的支撑固定。传感单元电源与信号线通过柔韧性较好的软硅胶连接线连接至主电路板。气囊部分尺寸设计为50 mm×80 mm,顶部留有2个内径为3mm的进气口,整体采用高张力、高韧性的TPU材料,能够实现对人体腕部检测位置覆盖,以便完成对传感单元的均匀施力。腕带由弹性PVC卡环和外部尼龙包装组成,弹性卡环完成手腕固定以及与脉象采集仪主壳体的机械连接。实际使用过程中,传感单元、气囊依次嵌入腕带。气囊进气口通过3 mm PU软管与气泵、气阀、气压传感器进行连通。

图5 传感单元

1.4 硬件电路

硬件电路为脉象采集仪的核心组成部分,对采集仪的不同功能在硬件层面进行实现。主要包括电源电路、信号预处理电路、AD采集电路、气泵气阀控制电路、腕带气压检测以及数据通信电路组成。硬件电路结构图6所示。

图6 硬件电路结构

该脉象采集仪使用增强型基于ARM Cortex-M3内核的微控制器STM32F103C8T6作为终端核心处理芯片,实现信号采集处理及所有外设控制。脉象仪工作时,主控发出指令控制气泵对气囊进行充气,配合气阀与压力检测单元间接向传感单元进行精准施压实现浮、中、沉压力控制。三路脉象信号分别经过截止频率为20 Hz的低通滤波预处理电路进入主控制器自带的12位模数转换器,主控制器对脉象数据进行处理后通过esp8266 WIFI模块连接本地路由将数据上传至云端服务器。此外,脉象采集仪采用5 V MicroUSB接口供电,内置3000 mA锂电池,可在无直插电源供电情况下进行工作。

1.5 施压控制实现

本文脉象采集装置进行三等级施压力度设计,综合压力需求、主壳体内部空间大小、供电等级等因素,本设计选取直流3 V一位一通电磁阀,直流3 V微型充气泵作为本系统装置的施压执行机构。气泵实物如图7所示,气泵性能参数如表1所示,气阀实物图如图8所示,气阀性能参数如表2所示。

图7 微型气泵实物图

表1 气泵技术参数

图8 微型气阀实物图

表2 气阀技术指标

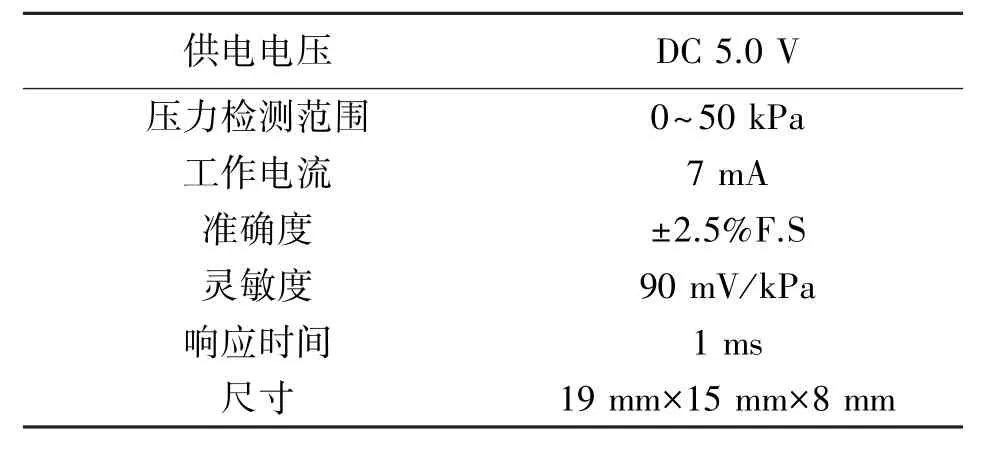

采集仪工作时,主控通过控制气泵、气阀的工作状态对腕带气囊进行充气间接实现对传感单元的施压,施压力度控制由气压检测传感器实现,气压传感器通过PU软管与气囊内部进行连通,对绑带内部压力进行实时检测进而实现施压力度控制。气压传感器选用Freescale Semiconductor(飞思卡尔半导体公司)研制的单片式信号自调节硅压力传感器MPXV5050GP该传感器采用新型微机械和双极工艺,在-40℃~125℃之间提供有效的温度补偿,可以在压力测量过程中提供与所施压力成正比的高输出模拟信号,气压传感器实物图如图9所示,压力传感器性能参数如表3所示。

图9 气压传感器实物图

表3 气压传感器技术指标

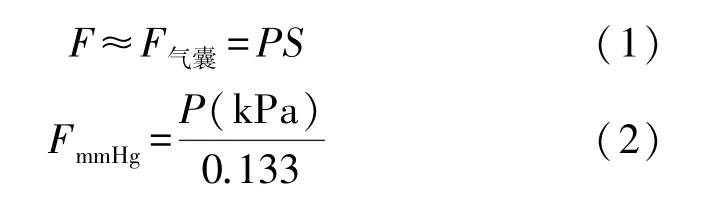

采集仪工作时,腕带气囊以及脉搏传感单元与腕部皮肤为紧贴状态,脉搏传感单元所受压力F与腕带气囊对腕部皮肤施加的力度F气囊基本相同,即有:

式中:P为腕带气囊内的压强,由主控获取压力传感器输出信号计算得出,S为内侧气囊面积。采集仪工作过程中通过设定压力阈值实现固定压力控制,具体压力控制以及数据采集流程如图10所示。

图10 压力控制和数据采集流程图

2 软件设计

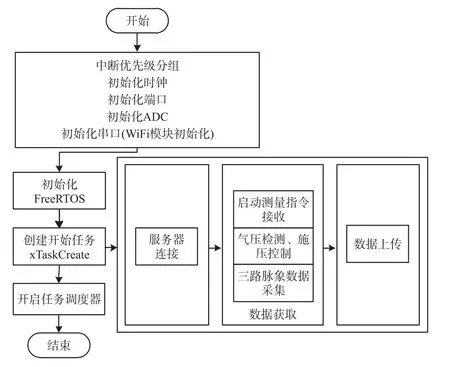

2.1 脉象采集仪软件设计

在脉搏信号采集系统工作的过程中,主控制器通过程序指令控制执行机构在不同时间段完成多种不同的任务,如信号采集、气泵气阀控制、数据传输、上位机交互等,共同维持系统稳定运行。脉象采集仪软件程序流程图如图11所示。

图11 脉象仪软件流程图

2.2 上位机软件

脉象采集仪云端存储采用中国移动OneNET云平台实现终端设备接入,创建多协议接入产品,设备接入协议选择EDP协议,添加终端设备,设备建立数据流。终端设备配网完成后,通过服务器固定IP地址,以及设备ID与云服务器建立连接,实现下位机数据上传。云端产品应用对接OneNET数据源完成数据可视化应用开发。产品应用如图12所示

图12 可视化应用

3 系统测试

脉象采集仪的整体结构如图13所示,脉象仪上电,配网连接本地路由器,脉象采集系统控制施压传感装置分别对50 mmHg、80 mmHg、100 mmHg压力下的脉象数据进行采集,以获取最佳脉象图。80 mmHg脉象图如图14所示,脉搏信号整体形态完整清晰,达到预期效果,能够较好地反映脉搏形态特征。

图13 脉象仪结构图

图14 80 mmHg脉象图

4 结论

本研究设计了新型的穿戴式自动加压脉象采集系统,实现了线下终端用户脉象数据的施压采集、回传、存储。该系统结合新型传感与物联网技术,具有轻量、便携、操作简单等特点,为中医脉象数据数据库的构建与脉诊客观化提供了新的硬件实现方案,进而为脉象辅助诊断研究与中医智能化发展提供技术基础。但系统依旧存在不足,未来将通过改进系统结构,对单个诊脉部位不同压力下的脉象数据获取实现方法进行深入研究。