纵身一跃

刘荒田

二十多年前的一天,我驾车去旧金山国际机场,迎接一位从欧洲飞回来的朋友。他是一家媒体的记者,剛刚离开硝烟未散的科索沃战场。他把行李箱放上车时,特地让我看箱子上贴的一个标签,解释说:这是“全球战地记者协会”的标志。在车上,他说起此行的种种,语气平淡,言下是职责所在,尽力而为罢了。说起这个不久前接纳他为会员的团体,他洋溢着豪迈之情,“老会员天天和死神擦肩,都是地道的亡命之徒!我在采访途中认识一位土耳其籍的中年男人,全世界哪里开战哪里就有他。几年前在非洲采访,被弹片打中,一条腿被削掉半边,进医院疗养半年,好得差不多后,一听到科索沃开战,一瘸一拐上前线,我是在阵地旁边和他见上一面的。”

他说在欧洲天天吃乳酪加面包,腻死了。我陪他进唐人街的中餐馆,以正宗粤菜解馋,边吃边谈战地记者群体。我问:“出生入死为了什么?”他说,表面看是为了报酬,这些没有国籍的自由人,并不是媒体巨头的正式雇员,靠出售新闻赚生活费。好在,亲临前线拍下的照片,各大通讯社必出高价。不过,这职业连人寿保险公司都拒绝投保。我苦笑自问:时时刻刻和死神较劲,这活儿能干吗?

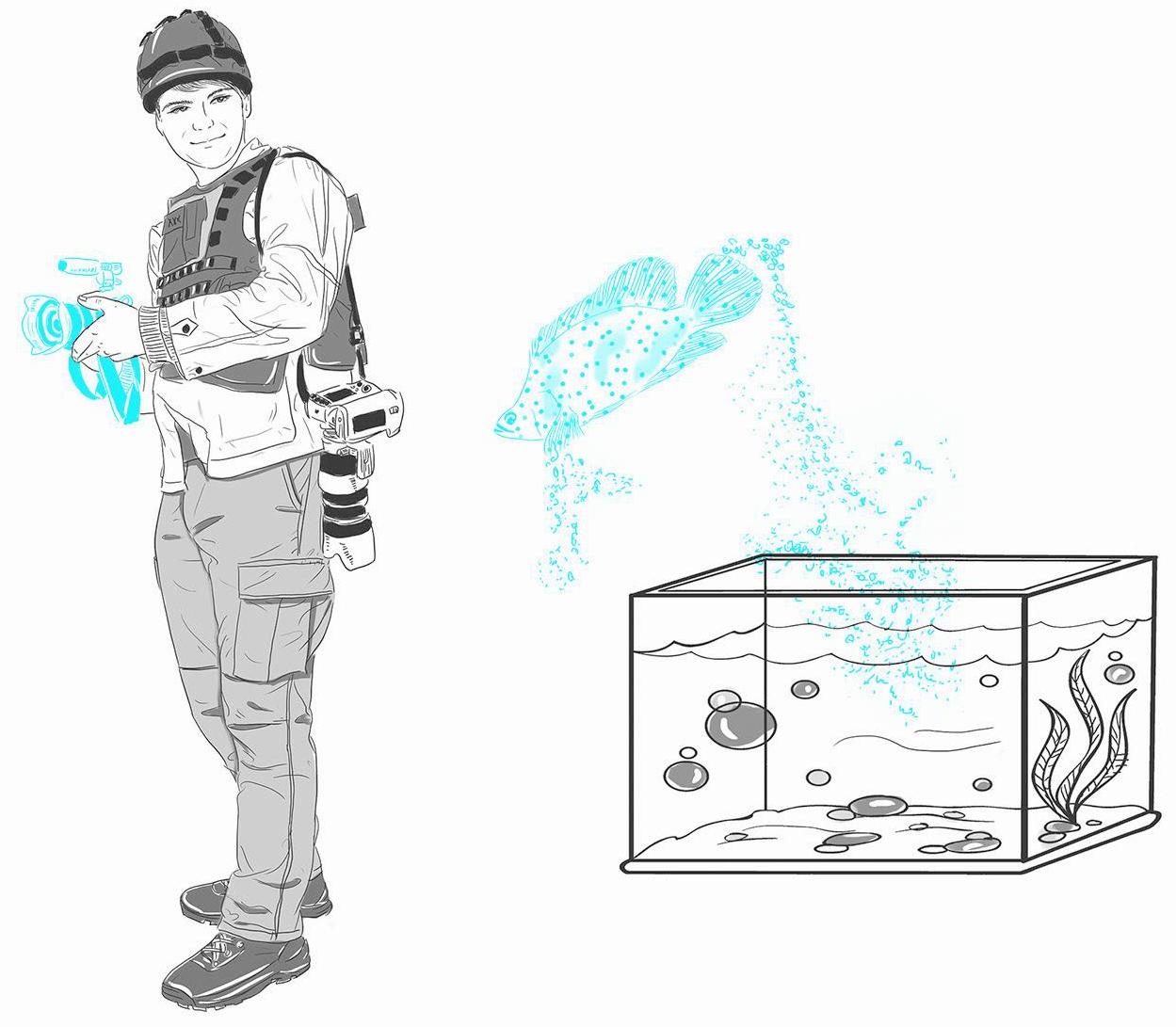

饭后,在街上逛。路过一家鱼店。从门旁的大鱼缸传来“泼喇”一声,我抬头看,一尾鱼从水面一跃,腾空划过一道银光——所谓“跃龙门”,姿态不过如此。鱼“嗒”一声摔在过道上,继而以“游水”的身段剧烈摆动。我向站在柜台另一边的店员示意,他一点也不着急,慢条斯理地走出来,说,不必问,准是那一条。我看着地上蹦跳的鱼,俗称“老鼠斑”,石斑中价格最高的一种。店员一把抓住它的鳃,往鱼缸一扔。他对我们说:“一天起码十次跳出缸外,我们叫它冠军——跳高冠军。”“冠军”回到缸里,闪电一般在鱼群中穿梭,搅起水泡串串,果然是厉害角色。

友人指着鱼说:“它一跃是不是徒劳?是的,怎么折腾,目的地也不会改变——鼎镬,除非侥幸遇到买下只为放生的善人。”他“点题”了——战地记者不就是不甘心活在缸里的鱼吗?

送友人到旅馆以后,我独自回家,脑际翻腾着“鱼跃”的意象。是啊,波澜不惊的人生是“鱼缸”,人的最后归宿概莫能外。跳到缸外的鱼,被捡回来,一如战地记者穿着沾满战尘的夹克归家。他安宁的家中,可预测、少变化的“日常”等候着他。

人的九死一生之旅与鱼的纵身之跃有意义吗?如果有,在哪里?想起友人刚才出示的采访照片,其中一幅,他坐在坦克的履带旁边,一手拿照相机,一手拿烟斗。他告诉我,是土耳其同行替他拍的,地点就是一小时前炮弹横飞的战壕前。

“冠军”不管缸外是不是大海,高处有没有“龙门”。一跳必摔在硬邦邦的地板上,必被抓回去,出于本能,还是跳了。战地记者亦然,他们在乎的仅仅是彻底、酣畅的自由,哪怕为时短暂,且代价高昂。

原来,人生的高度难以被重复出现的庸常事件所标识,它只呈现于最精彩的时间,哪怕一瞬;最大限度地释放激情的场合,浓缩着所有变数,充满危险、刺激,然而使生命迸发炫目的光彩。海明威的《老人与海》中的主人公海上归来,拖在船旁的巨大马林鱼,被鲨鱼吃光了肉,只剩骨架——于此,他并无遗憾,有过不屈的奋斗足矣。

同样,于作家而言,亦非所有文字都臻于不朽,只要有一些抵达无人企及的顶端——哪怕少到一句诗,便也无憾了。