以秦皇岛港为核心发展海洋文化旅游的调查研究

林沙欧1 李 洋2

(1.河北科技师范学院文法学院 河北·秦皇岛 066000;2.台州职业技术学院马克思主义学院 浙江·台州 318000)

文化旅游是二十一世纪全球旅游产业发展的一大亮点。秦皇岛市文化资源丰富,发展文化旅游具有得天独厚的有利条件。在实施“旅游立市”的战略进程中,秦皇岛市通过文化与旅游的融合发展,推动旅游产业转型升级,取得了显著成效。秦皇岛港是秦皇岛市海洋文化的集中体现,秦皇岛市的海洋文化是在“因港而生,因港而兴”的历史变迁中,依托秦皇岛海港的产生而形成,依托秦皇岛海港的发展而壮大的。虽然港口的地域和功能都在转换,但其中的海洋文化精神却血脉延续,传承成为今日秦皇岛港的海洋文化基因。另一方面,秦皇岛市虽然存在孤竹文化、秦文化、长城文化等多种文化形态,但无不打上以秦皇岛港为代表的海洋文化烙印。因此,以秦皇岛港为核心整合海洋文化资源,构建海洋文化旅游一体化格局,是旅游产业巩固资源优势,提高竞争优势,深化发展优势,建设国际一流旅游城市的重要途径。

一、秦皇岛市当前文化旅游发展存在的主要问题

秦皇岛市借承办河北省第二届旅发大会的契机,深化旅游供给侧结构性改革,从传统的景点旅游模式向“山海联动”的全域旅游模式转变,“旅游+文化”成为发展全域旅游的重要抓手。当前秦皇岛市文化与旅游深度融合,文化旅游业态日趋成熟,但是还存在着如下问题:

(一)文化主题分散,旅游资源尚未充分整合

秦皇岛市文化形态多样,旅游景点的人文内涵不尽相同,这种情况导致了文化旅游产业缺少统一的文化主题来整合旅游资源。秦皇岛市虽然通过规划全域旅游格局,打造“秦皇山海·康养福地”旅游品牌,从空间上实现了旅游资源的“山海相连”,但是由于没有在这一基础上提炼出一个有关文化旅游的整体主题形象,各旅游景点还未能充分实现优势互补和资源共享。

(二)旅游特色不鲜明,核心竞争力欠缺

随着我国城市之间旅游产业竞争的日趋激烈,秦皇岛市文化旅游的“长城雄关”“海滨胜地”等传统品牌优势受到了一定程度的冲击。例如在环渤海经济圈中,北京的“东方古都·长城故乡”、大连的“浪漫之都”、青岛的“帆船之都”等特色旅游都分流了大量的旅游人群。当前必须深度挖掘旅游资源的人文底蕴,找准秦皇岛地域文化特色,凸显文化精髓,打造鲜明、独特,充分体现文化个性和文化内涵的的标志性品牌,以形成文化旅游的核心竞争力。

(三)海洋文化旅游开发不足,品牌优势有待提升

秦皇岛是“以港兴市”的范本之一[1],其海洋文化特色在中国海洋文明史上占有着重要地位,相对于同样旅游环境的沿海城市(大连、青岛、烟台、威海),具有文化资源的不可替代性,拥有无可比拟的区位品牌优势。但是当前海洋文化旅游缺少统一的规划和整体开发计划,相关旅游产品分布较为松散,精品效应不明显,没有产生与文化资源相匹配的知名度和品牌优势。

二、秦皇岛市主体文化是以秦皇岛港为核心的海洋文化

秦皇岛市是集“山、海、关”等多重文化资源于一体的城市,但是就其文化的本质特征来说,长期以来定位较为模糊,文化旅游的核心品牌不明显。当前亟需对丰富多样的文化资源进行总体的认识和把握,打造能从根本上展示地方文化特色的文化旅游品牌。

(一)秦皇岛市文化形态的海洋定位

1.城市文化的“海洋”定位是秦皇岛市发展的必然要求。秦皇岛市地处环渤海经济圈的中心地带,是全国首批14个沿海开放城市之一,国家实施“一带一路”战略的重要枢纽,但是长期以来,由于文化资源的多样百态,文化形态的海洋色彩却并不是很突出。当前,面对国家“坚持海陆统筹,建设海洋强国”、河北省“大力发展沿海经济”和秦皇岛市建设“沿海强市、美丽港城和国际化城市”[2]的战略需求,大力开发海洋文化资源,构建城市文化的“海洋”形象,必然是城市文化建设中的题中应有之义。

2.秦皇岛市的主体文化是“海港”特色的海洋文化。秦皇岛地域先民是在与海洋接触的生产劳动实践中开辟了秦皇岛沿海地带,奠定了秦皇岛市海洋文化的基础。秦皇岛沿海是我国沿海港口最早的发祥地之一,自春秋战国以来,相继形成和发展起来的碣石港、山海关码头庄港以及秦皇岛港是秦皇岛海港发展的三个主要阶段。秦皇岛市文化的产生和发展从根本上来说是由秦皇岛海港发展衍生而来的海洋文化。碣石港的繁荣形成了秦皇岛市如孤竹故城、肥如(卢龙)、临渝(抚宁)和北戴河古城等一系列商业化城邑;明清山海关码头庄港及沿海各港是南北商贸的要地,促成了山海关及沿海区域的城镇化;秦皇岛港开港带动了秦皇岛市近代化工商业的形成和发展,成为华北区域经济圈中重要的港口城市。

3.秦皇岛港是秦皇岛市海洋文化的核心。秦皇岛市的历史可以说是一部“因港而生,因港而兴”,以碣石港和秦皇岛港为起迄点的海洋文化发展的历史。从这一发展历程的前提出发,今日秦皇岛港不仅是自1898年秦皇岛开埠以来“百年大港”文化的承载,也是秦皇岛千年海洋文化的血脉传承。因而总体而言,秦皇岛港可以说是秦皇岛市海洋文化精神的代表,秦皇岛市可以秦皇岛港为核心,打造文化形态的“海洋”品牌,形成秦皇岛市文化旅游的核心竞争力。

(二)以秦皇岛港为核心的海洋文化的品牌优势

1.中国海洋文明的起点。秦皇岛海港发展的原点碣石港,是中国最早的远洋贸易之港,“发展了燕国同齐国、辽东、朝鲜和日本贸易往来关系”[3];秦始皇巡游碣石,卢生受遣“入海求仙处”,是中国最早的远洋探险活动之一;汉武帝海上北巡碣石,开创了“一代天子”由南向北纵跨渤海的先例。

2.中国海运发展完整见证的样本。秦皇岛沿海在夏朝即有利用自然“碣石”作为航标的记载,“岛夷皮服,夹右碣石入河”(《尚书·禹贡》);唐代秦皇岛沿海各港口以平州(治所为今秦皇岛市卢龙县)为中心,卢龙平州人工港泊岸遗址基本保存完好,是迄今罕见的能反映中国古代人工修筑码头原生样貌的古迹;元朝创海道漕运一代规制,秦皇岛沿海各港是重要的“漕盆”,是“南粮北调,南货北运”的重要海上通道;明初秦皇岛沿海各港拥有先进的导航技术,“转盘探海灯”灯塔是我国灯塔发展史的重要佐证。

3.世界“因港兴市”的范本。世界港口城市大多以城市为中心,而秦皇岛市则以港口为中心,催生了近代化工商业文明的发展。秦皇岛开埠开辟秦皇岛港,形成了秦皇岛市以港区为中心的城市格局,其中有中国近代史上的多个开拓性壮举:远东地区第一家采用机器连续制造玻璃的企业,被誉为“中国玻璃的摇篮”的耀华玻璃厂;中国第一个“各国人士避暑胜地”,与“江西庐山、浙江莫干山、河南鸡公山”齐名的四大避暑区之一的北戴河;中国第一条旅游航空和旅游铁路专线;与中国第一条铁路干线,驶出中国第一台蒸汽机车“龙号”的津渝铁路接轨的秦皇岛港区自备铁路。

(三)秦文化、孤竹文化和长城文化是秦皇岛市海洋文化的组成部分

1.秦皇岛市秦文化是以“远洋探险”为特征的海洋文化。秦皇岛市秦文化的本质内涵在于秦始皇在秦皇岛地域开始了从黄土农业文明向蓝色海洋文明探索的一种实践[4],这也正是秦皇岛市海洋文化所蕴含的不畏艰险、勇于尝试的开放进取精神的体现。

秦始皇市是以“秦始皇+海岛”来命名的城市,名称本身就足以说明秦皇岛市文化形态的海洋属性。

2.孤竹文化是带有海洋色彩的“家国”文化

(1)古孤竹国航海活动是秦皇岛市海洋文化的先声。商周时期秦皇岛沿海地区称为孤竹,孤竹故城在今秦皇岛市卢龙县。商代已经形成了了由古孤竹国沿海,经渤海湾的河水入海口或济水入海口,溯水而上至殷都的水路航线,推进了渤海海域间的海上交通,古孤竹国沿海地区实际上也成为了商王朝与北方方国部落进行贸易往来的海上交通要道。秦皇岛市海洋文化的起点碣石港,也就是在商周时期古孤竹国沿海地区航海活动的基础上产生的。

(2)孤竹文化蕴含海洋隐逸文化。孤竹文化的“家国”精神以伯夷叔齐“抱节守志,不食周粟”,隐居首阳山为核心,但是也产生了中国山林隐逸传统之外的海洋隐逸文化,“伯夷辟纣,居北海之滨”(《孟子·离娄下》)。一定程度上,“大海”同“首阳山”一样,也是古孤竹国人“家国”精神的栖息之所。

3.秦皇岛市长城文化是与海洋文化相联系的“御侮”文化

(1)秦皇岛市长城防御体系依托于秦皇岛沿海各港。明代山海关码头庄港开港首先是为了保障徐达修筑永平卫至山海卫的长城关城海运物资的需要。开港后成为最主要的长城关防的军事物质运输港。而自辽东发难,明朝政府为固守山海关,“竭尽四海之物力以奉榆关(山海关)”,码头庄港及沿海各港发挥了主要的补给作用,“依稀西南千艘下,破浪凌风似驱马”为港口海运盛况。因此,以“抵御外侮”为核心的长城文化必须依靠秦皇岛沿海各港的后勤保障才得以绵延传承。

(2)秦皇岛市长城兼具海防功能。秦皇岛地域明代隶属海防七大防区之一的北直隶防区,其长城承担着重要的海防使命。山海关防区地势“枕山襟海”,由“中国海防意识第一人”戚继光修筑老龙头长城,由陆及海,南海口关成为明代“海防第一要冲”,山海关既是塞防的关键节点,也是海防的重要关口,是我国万里长城中绝无仅有的国防景观。

(3)秦皇岛市长城塞防蕴含海防元素。秦皇岛市塞防长城的主体是戚继光修筑的部分蓟镇长城。戚继光沿用了浙江沿海抗倭战争中修筑海防长城的经验,浙江台州海防长城是蓟镇长城的“师范”和“蓝本”。其中最富特色的是首创空心敌台[5],除充分发挥火力优势,形成立体打击体系外,空心敌台更重要的作用是形成了陆海一体化的长城防御体系。蓟镇长城原有各城台缺乏直接的联系手段,而戚继光所修筑的空心敌台又是五丈三层的中空烽火台,使长城陆海防御连点成线,打破了原山海关守备仅负责山海关城区域一城一堡的防守态势,秦皇岛市长城因此成为了以山海关城为核心,长城主线为依托,山海关所辖陆海各关为节点的“山、海、关、城”塞防与海防一体化的国防工程。

三、构建以秦皇岛港为核心的海洋文化旅游一体化格局

(一)秦皇岛港代表的秦皇岛市海洋文化精神:开放、进取、爱国

1.开放大气,与时俱进。秦皇岛市的地理位置在中国古代是农耕文化和游牧文化的交汇地带,但是秦皇岛地域先民“向海而生”,以“舟楫之利”发展了海上交通,在此基础上产生了燕国的“通海门户”碣石港,开辟了由碣石直抵山东半岛转附的纵涉渤海的海上贸易航线;明清山海关码头庄港及沿海各港主要是军用运输港,但是南北海运商业贸易也借机兴盛繁荣,至清代中后期秦皇岛沿海各港基本转向商业运输;秦皇岛港是中国首批自开通商港,以积极主动的姿态迎接近代商业文明的洗礼。

2.不安现状,积极进取。古代渤海湾是战乱频仍之地,秦皇岛海港位于国防前线,海洋商业贸易区位环境远不及东南沿海,但是碣石港和山海关码头庄港及沿海各港口的商业贸易长久不衰,是中国古代军渔商兼用的北方良港。秦皇岛港的开港初衷只是天津港冻港期的辅助港口,但实际发展却远超人们的想象,有“远东第一大煤炭输出港”之称,进出口贸易总额在华北六港中长期居于前列。

3.不惧外侮,爱国自强。秦皇岛市具有重要的国防区位优势,锁钥山海关,守御京师。秦皇岛沿海各港历史上的功用主要是服务国防的军用运输港;秦皇岛港是中国为了抵御外国侵略的自开通商港,“爱国”是“百年大港”的文化核心,虽然经历英商骗占,日军接管等变故,但是广大爱国群众的反抗斗争始终未曾停止。

(二)构建秦皇岛市海洋文化旅游一体化格局

1.依托秦皇岛市海洋文化资源的品牌优势,将秦皇岛港为代表的开放、进取和爱国的海洋文化精神,辐射相关文化资源,以点带线,以线带面,构建海洋文化旅游一体化格局,实现秦皇岛市文化旅游资源的“港城融合”,形成规模效应。秦皇岛市海洋文化旅游的竞争力,不取决于单个旅游景点的品质,而是由整个海洋文化的旅游体系来决定。

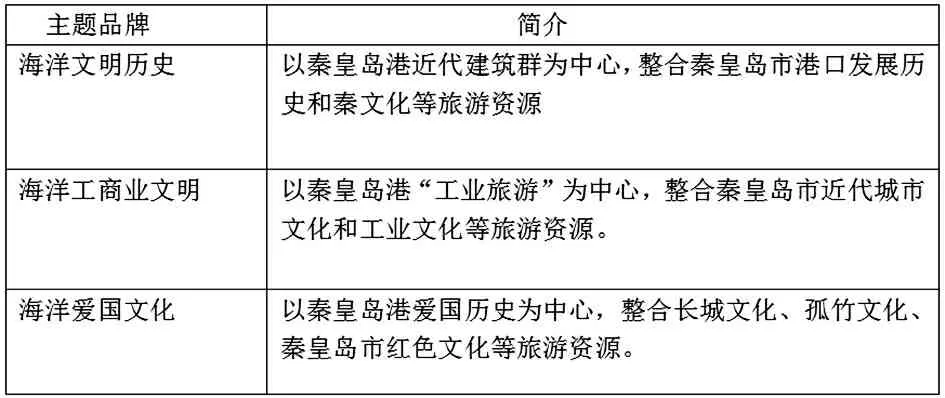

2.秦皇岛市海洋文化旅游以秦皇岛港为引领,结合文化资源自身特色,可以构建出海洋文明历史、海洋工商业文明和海洋爱国文化三大主题旅游品牌,如下表:

?

四、对以秦皇岛港为核心发展海洋文化旅游的几点建议

(一)加大秦皇岛市海洋文化建设的力度。加强海洋文化建设,是发展秦皇岛市海洋文化旅游的基础。政府要推动秦皇岛市高校和相关科研机构开展秦皇岛市海洋文化的基础研究、应用研究和决策咨询研究,鼓励和支持建立海洋文化研究中心(所),举办有关秦皇岛市海洋文化不同层次、不同范围、不同专题的学术论坛和研讨会。要大力引进和培养海洋文化研究的专门人才,组建一流海洋文化研究团队。要开展海洋文化资源的普查,推动文物局、档案馆、博物馆和图书馆进行秦皇岛市海洋文化遗迹、海洋人物、海洋文化地理和海洋文献等资料的调查整理工作。

(二)提升秦皇岛港在秦皇岛市文化旅游中的地位。秦皇岛市文化的源头在“海港”,海港的核心在秦皇岛港。打造秦皇岛市海洋文化旅游的“秦皇岛港”文化符号,是深入落实市政府关于“打造国际知名旅游港”“建设美丽港城”等指示的重要举措。要深挖港口文化内涵,把秦皇岛港的旅游转型同秦皇岛市的海洋文化底蕴结合起来,把港区旅游规划建设同秦皇岛海港的历史文脉结合起来。要扩大秦皇岛港的文化影响力,紧扣秦皇岛市海洋文化的“海港”特色,充分利用新闻传播、广告、宣传片,尤其是新媒体微信公众号、微博等媒介手段,推介“秦皇岛港”品牌形象。

(三)加强秦皇岛港与秦皇岛市文化资源的“港城互动”。秦皇岛港的旅游转型要纳入到秦皇岛市的文化旅游体系当中。旅游产品的开发和旅游线路的组织要充分利用在海洋文化内涵上的关联度,做到港区文化景观旅游与秦皇岛市其他旅游景点的有机组合。旅游交通要在秦皇岛市山海旅游铁路项目和海上游船项目的基础上,继续规划建设秦皇港与其他旅游景区之间的便捷旅游通道,构建秦皇岛市海洋文化全域旅游格局。

(四)海洋文化旅游的开发要突出主题化设计。要紧密围绕秦皇岛市“沿海强市”“美丽港城”的城市定位,通过深入调查研究,做好文化旅游资源的海洋性阐释,根据各旅游景区资源海洋内涵的倾向性或独特性,提炼出指向性明确的海洋文化主题。以主题设计的方式聚合、优化和重组海洋文化旅游资源,统一规划旅游产品的开发,打造秦皇岛市文化旅游的整体竞争优势,避免产生各旅游景点自打品牌、各自为营的局面。

(五)海洋文化旅游要融入秦皇岛市“大旅游”格局。

秦皇岛市各种类型的旅游资源交错分布。海洋文化旅游产品的开发要与自然观光、生态休闲、康体养生等旅游业态有效融合,游客在感受海洋文化的同时,能够获得娱乐、休闲及康养等多样化的旅游体验,从而实现旅游产业各品牌的集群优势,共同促进秦皇岛市“秦皇山海·康养福地”的大旅游品牌建设。