中国历代小说序跋对《史记》的运用研究

何悦玲,王宝坤

(1.陕西师范大学 文学院,陕安 西安 710119;2.陕西省社会科学院 宗教研究所,陕西 西安 710065)

史传与小说“不尽同而可相通”,运用史传作品来评价小说也是中国古代小说序跋的常有现象。在所引史传作品中,司马迁《史记》无疑是被经常运用的作品之一。《史记》何时开始被运用于小说序跋?其在小说序跋中被运用主要集中于哪些小说文体、哪些“点”?其运用对小说发展有何影响,能说明小说与史传什么关系?对诸如此类问题进行追踪,既有利于认识《史记》于后世的传播接受,也有助于了解史传与小说“同而不同”的艺术特征。基于此,本文以丁锡根编著的《中国历代小说序跋集》为据,对其中序跋运用《史记》的情况进行了统计分析。在丁锡根编著的《中国历代小说序跋集》中,运用到《史记》的序跋共有74篇86段文字。下面,本文就从不同角度来展现、分析其对《史记》的运用状况及所昭示的价值意义。

一、立于朝代角度的考察

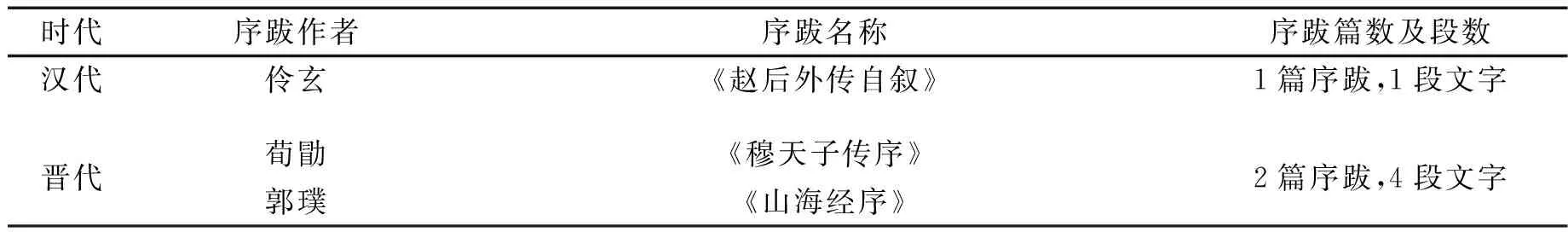

丁锡根编著的《中国历代小说序跋集》共包含小说序跋1 227篇。这些序跋时代跨度很长,从汉代一直到近代,几乎包括了中国历代对小说的序跋文章。在运用到《史记》的74篇序跋86段文字中,时代分布并不平衡,有的朝代居多,有的朝代居少,其朝代分布状况见表1统计所示:

表1 中国历代小说序跋运用《史记》朝代分布

续表1

续表1

以上表统计来看,从汉代至清代,小说序跋对《史记》运用呈总体增长态势。其增长,应与文献留存量及时代远近相关,与小说创作与批评日益发达有关,与《史记》知名度、认同度不断加强有关。《〈史记〉文学经典的建构过程及其意义》中,张新科教授指出:“汉至唐,是《史记》文学经典地位的奠定时期;宋元,则是《史记》文学经典地位的确立时期;到了明清,《史记》文学经典地位进一步巩固;至近现代,《史记》文学经典地位不断加强。”[1]小说序跋对《史记》运用这一朝代分布,正与《史记》经典过程建构体现出同步发展。以此来说,中国历代小说序跋对《史记》的运用,正可看成理解《史记》传播接受的一个角度。

在总体增长态势中,元代与近代有些例外。在丁锡根编著的《中国历代小说序跋集》中,由元人撰写的序跋仅有19篇。在这19篇序跋中,没有一篇运用到《史记》。“元代扰攘,文化沦丧”,[2]85运用《史记》来评价小说序跋没有,恐怕与元代统治时间短、小说创作成就不高、小说批评热情不高、人们更倾向于欣赏、阅读戏曲等有紧密联系。近代以来,小说序跋运用《史记》状况也大为减少,在收集到的88篇序跋中,竟然没有一篇运用到《史记》。这一状况,恐怕与西学东渐以来文学研究、批评形式转变有紧密关联,也与破除传统、求新求变人文思潮有不可分割联系。由此可见,社会思潮与人文状况对作品接受、文学认知等均会产生重要影响。

二、立于小说文体角度的考察

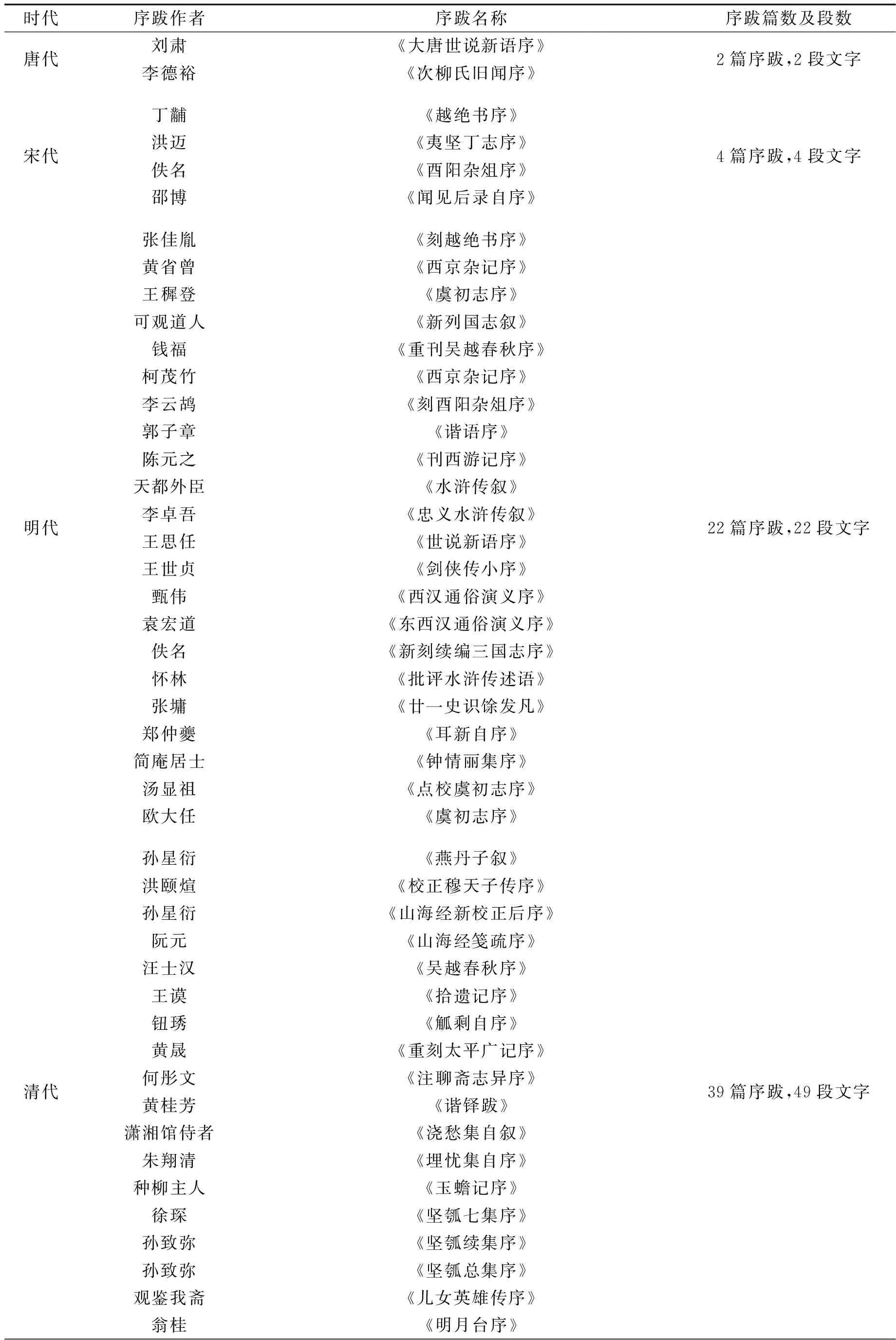

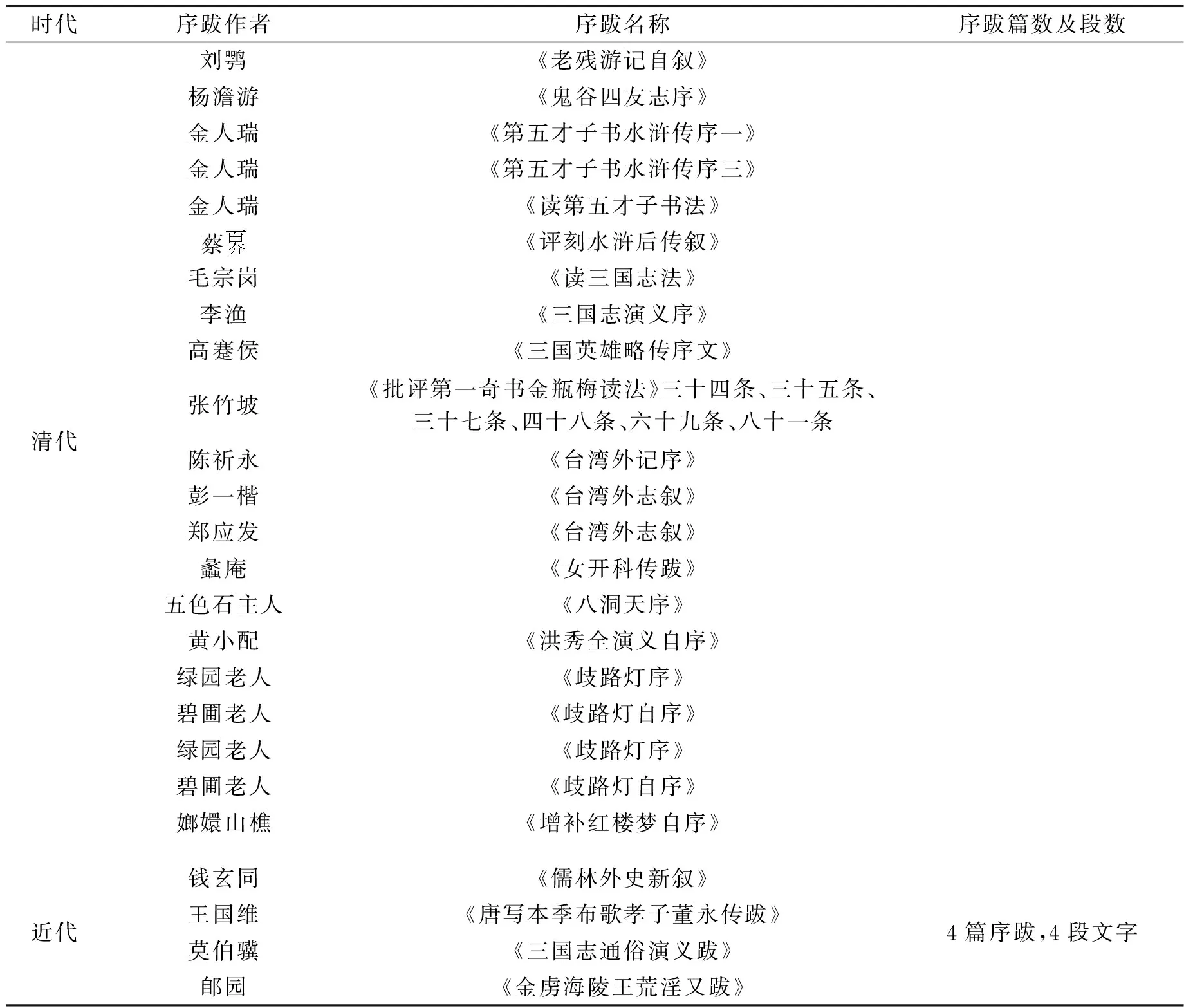

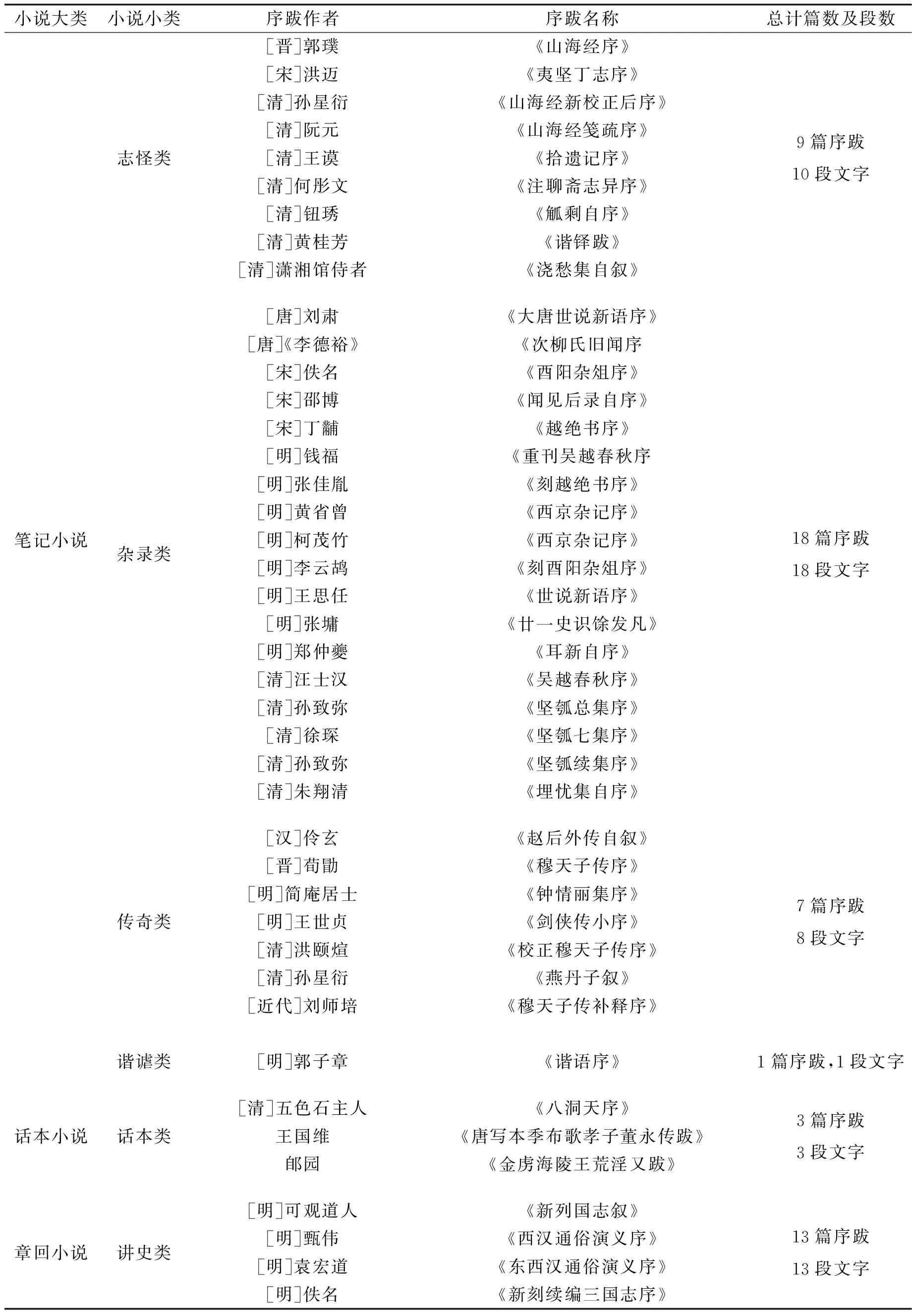

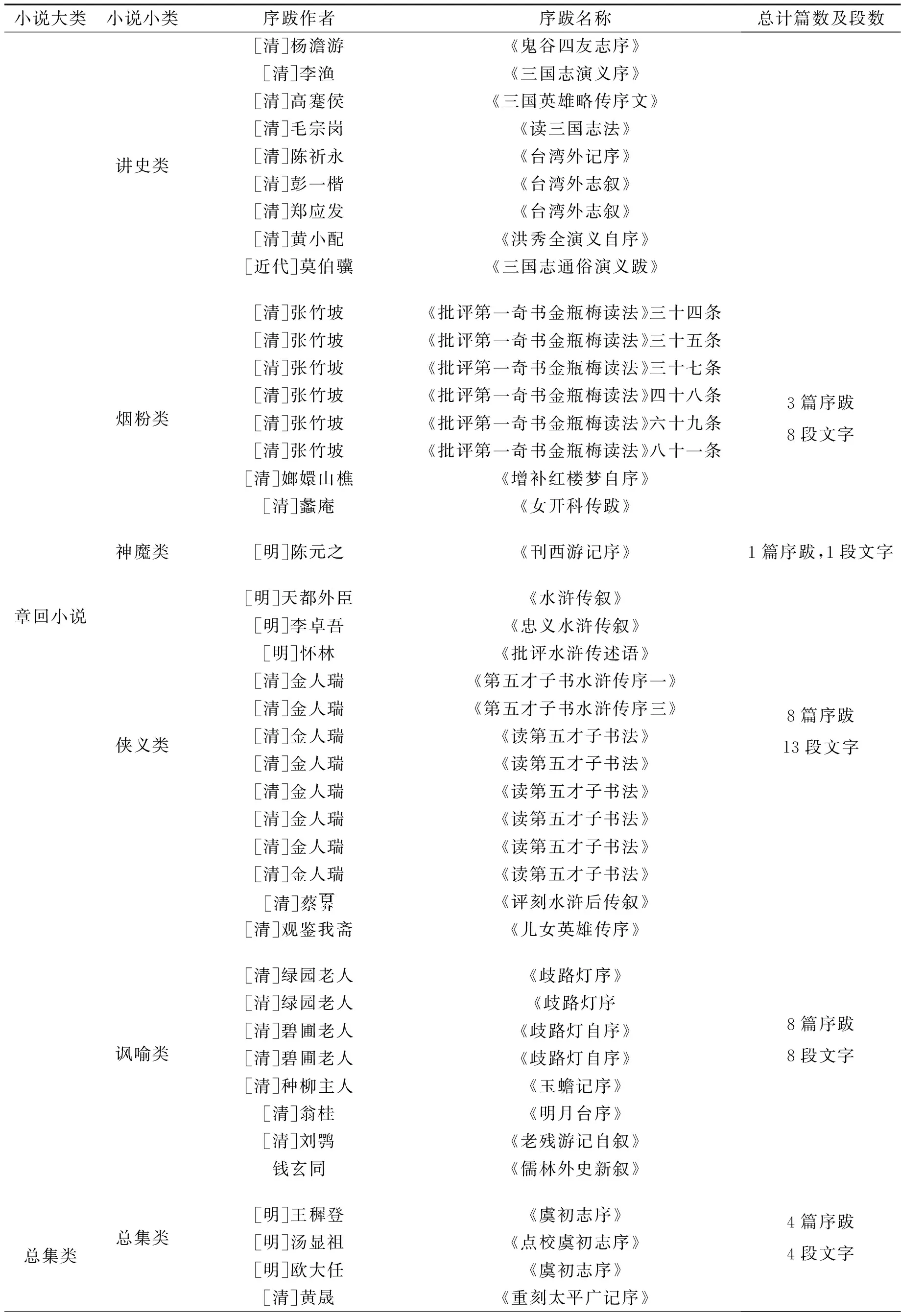

《中国历代小说序跋集》中,丁锡根把小说序跋从大的层面分为笔记、话本、章回、总集四编。总集而外,其他三编之下又将小说分为不同文体类型,并将隶属的小说序跋相应编于各类之下。为清楚看出《史记》在不同小说文类序跋中的运用状况,本文也以表格形式进行了统计。统计结果见表2所示:

表2 中国历代小说序跋运用《史记》小说文体分布

续表2

以表2统计来看,笔记小说序跋运用《史记》状况为:杂录类18篇序跋18段文字,志怪类9篇序跋10段文字,传奇类7篇序跋8段文字,谐谑类1篇序跋1段文字。杂录类序跋对《史记》运用主要集中于讨论小说成书方式对《史记》效法、“属辞比事”与《史记》异同、警诫精神对《史记》继承、仰慕《史记》而不得不从事小说编纂遗憾等几方面。志怪类序跋运用《史记》主要集中于说明小说言怪、滑稽、愤激情绪表达对《史记》继承,间或也会说明其与《史记》的不同。传奇类序跋运用《史记》一是以《史记》记载为据,说明小说记载真实与否,二是说明小说记载游戏翰墨、娱情特征。谐谑类序跋运用《史记》主要是说明小说“谐语”对《史记》“传列《滑稽》”继承。总集类序跋有4篇4段文字运用到《史记》。总集类的运用一是说明小说“疑则传疑”、述怪对《史记》的继承,二是说明其与《史记》相比不同的艺术风格。由笔记小说序跋与小说总集对《史记》的运用状况来看,对于“同”的交代多于对“异”的说明。从中,一方面可以看出《史记》对笔记小说的影响是多方面的,二也可以看出笔记小说与《史记》之间存在着较多亲密血缘联系。

话本小说序跋中,仅有3篇序跋3段文字运用到《史记》。其运用或说明作品中的《季布歌》与《史记》本传相合,或说明叙述语言随时而变特征,或说明作品悲剧抒情特征。这些运用总体来看,对理解作品成书与审美风格、叙事内涵意义均不是很大。这说明,《史记》总体来讲与话本小说关联不大,在文体上与此类小说没有直接血缘关联。

相比来说,《史记》运用在章回小说序跋中表现较突出。其中,运用到《史记》的序跋,讲史类有13篇13段文字,侠义类有8篇13段文字,讽喻类有8篇8段文字,烟粉类有3篇8段文字,神魔类有1篇1段文字,加起来共计33篇序跋43段文字。这些序跋与段落,主要集中于讲史、侠义、讽喻、烟粉几种章回小说文体,而于神魔类小说表现稀少。这说明,《史记》与前几类章回小说文体关联较多,而与神魔类小说关联较少。在前几类章回小说序跋中,运用《史记》主要在于以下几个方面:一是说明《史记》为小说提供素材。二是说明小说叙事精神、行文笔法对《史记》的继承。三是说明小说较之《史记》通俗易懂、容易令读者接受。四是说明小说叙事精神、行文笔法对《史记》的发展与超越。在这四方面运用说明中,后三种表现频率较多。这种状况说明:前几类章回小说文体在叙事精神、叙事笔法上确与《史记》存在较多关联;人们对《史记》与小说叙事笔法、审美内涵、创作目的“同”与“不同”的认识,在章回小说批评中表现更清楚,更深刻,也越来越抓住了章回小说本身虚构、娱乐、文笔铺张扬厉的叙事特征;关于小说文体功能与地位的认知,也较之文言小说有了明显发展。

三、立于运用“点”与目的角度的考察

在74篇序跋86段文字中,中国历代小说序跋运用《史记》提到的“点”比较多,运用目的也呈多样性。如给予大致分类,可概括出以下几方面运用“点”与运用目的:

(一)以《史记》代史籍,揭示小说创作目的与心理

在中国,史书地位极为尊隆,史籍编纂活动普遍受到人们尊敬。小说作为“史官之末事”[3]981-982“史氏流别”[4]193之一,其作者与评论者面对史籍著述,普遍会产生卑微心理。这一心理,在小说序跋对《史记》运用中就可以看到。在《中国历代小说序跋集》中提到《史记》的74篇序跋86段文字中,有6篇序跋6段文字涉及到对这一情绪的表露。如:

《赵后外传》为汉伶玄编撰。伶玄字子于,“学无不通,知音善属文,简率尚真朴”,“由司空小吏三署刺守州郡,为淮南相”。其妾名樊通德,“有才色知书,慕司马迁《史记》,颇能言赵飞燕姊弟故事。”之所以编撰《赵后外传》一书,据伶玄《赵后外传自叙》讲,是源于与妾因听赵飞燕姊弟故事而引起的盛、衰之感,希望通过该书编纂使读者“感之以盛衰奄忽之变,可以防其坏。”该书撰成后,伶玄继续交代:“子于为河东都尉,班躅为决曹,得幸太守,多所取受。子于召躅,数其罪而捽辱之。躅从兄彪,续司马《史记》,绌子于,无所收录。”[5]530-531由此详细自陈可看出,伶玄与妾对司马迁《史记》颇为仰慕,所以撰述此书表现出与《史记》相同的劝戒功能。然而遗憾的是,由于与班彪从弟班躅有恩怨,致使班彪续司马迁《史记》对伶玄《赵后外传》不予采录。在详尽说明中,伶玄既表达了对《史记》的仰慕及对其撰著功能的仿效,也对自己作品受到的不公正待遇表达了遗憾与愤怒。

《次柳氏旧闻》为唐李德裕编撰,主要记述高力士所言唐玄宗宫中事。在该书序言中,李德裕自称:“愧史迁之该博,唯次旧闻。惧失其传,不足以对大君之问,谨编录如左,以备史官之阙云。”[5]287《耳新》由明郑仲夔编撰,《耳新自序》中,郑仲夔感慨“国朝王元美,良史才也,而恨不居史职。以今读《史料》一书,既赡且核,一代之文献在焉。垺于司马子长、班孟坚,居然季孟之间哉!”悲叹自己“顾以身非史职,退然自逊于稗官之列,”交代著述此书动机说:“庶几且比于子骏之义,以待夫他日之为孟坚、元美者。”[5]429-430《钟情丽集》叙述少年遇合事,为明“玉峰生人”编辑。序中,明简庵居士称:“大丈夫生于世也,达则抽金匮石室之书,大书特书,以备一代之实录;未达则泄思风月湖海之气,长咏短咏,以写一时之情状。是虽有大小之殊,其所以垂后之深意则一而已。”在此基础上,交代《钟情丽集》创作“特游戏翰墨云尔”,断言作者“他日操制作之任,探笔法之权,必有黼黻皇猷,经纬邦国,而与班、马之并称之矣”。[5]595-596

《坚瓠集》由清褚人获编辑,叙述人物事迹及社会琐闻,尤以明清人物轶事记载居多。为该书作序时,清徐琛盛赞作者“才富而学博如此,幸而见用,方将折中历代之史,勒为一书,以与司马、班、范之徒齐驱并驾,亦无可愧,”悲叹该书“仅闲居涉猎,随采随录,以消磨岁月,是可悲也”。[5]461《埋忧集》为清朱翔清编撰,所记皆历史故事之奇异者。在自序中,朱翔清自揭其创作心态云:

余自辛卯迄癸巳,二老亲相继见背,始绝意进取。鸟已倦飞,骥甘终伏,生平知交,大半零落,而又畏见一切得意之人,俯仰四壁,惟日与幼女形影相依,盖人生之趣尽矣。乃喟然叹曰:“穷矣!”然身可穷,心不可穷也。余诚弃材,不足与海内诸豪俊比数矣。夫蝉蚓不知雨雪,蟪蛄不知春秋,犹能以其窍自鸣,岂樗散之馀,遂并蛄蚓之不若乎?于是或酒边灯下,虫语偎栏;或冷雨幽窗,故人不至,意有所得,辄书数行,以销其块垒,而写髀肉之痛。当其思径断绝,异境忽开,窅然如孤凤之翔于千仞,俯视尘世,又何如有蝇头蜗角事哉!于是辄又自浮一白曰:“惜乎!具有此笔,乃不得置身史馆与马、班为奴隶也,是亦足聊以自娱矣。[5]508-509

在上述小说作家自陈或他人评价中,《史记》实是史籍成果最高典范的代表。在《史记》运用中,小说作家与评论家均流露出对以《史记》为典范的史籍地位的敬仰。在小说作者与评论者看来,作为文墨之士,人生最有意义的事情当是从事史籍编纂,至于小说创作,不过是作者失意时不得已而为的次等活动。在此活动中,或是“游戏翰墨云尔”,聊以表达作者怀才不遇的无聊之思,或为史官编撰提供阙失资料,以“备史官之阙”,或在一定程度上发挥与史籍一样的劝诫功能。这些方面说明中,小说作者与评论者既流露出对史籍的敬仰,也表达了相关小说作品的著述目的与创作心理。

(二)以《史记》载述为据,考证作品成书、内容与存在价值

小说作品记述或过于玄怪虚幻,或过于悠远渺茫,都容易引起人们质疑、批评与探究,在此状况下,以已成为经典的经、史作品为据,对小说成书、内容、价值等进行考证,便是经常与有效的做法。此一做法,在历代小说序跋对《史记》运用中也可以看出,如:

《山海经》所记“闳诞迂夸,多奇怪俶傥之言,莫不疑焉”。面对此,郭璞作序时,先批评人们“玩所习见,而奇所希闻”的“常蔽”,叙述汲郡《竹书》与《穆天子传》对穆王、西王母故事的记述。在此基础上,又运用《史记》论证说:“案《史记》说穆王得盗骊、騄耳、骅骝之骥,使造父御之,以西巡狩,见西王母,乐而忘归,亦与《竹书》同;”“谯周之徒,足为通识瑰儒,而雅不平此,验之《史考》,以著其妄。司马迁叙《大苑传》亦云:‘自张骞使大夏之后,穷河源,恶睹所谓昆仑者乎?至《禹本纪》《山海经》所有怪物,余不敢言也。’不亦悲乎!若《竹书》不潜出于千载,以作征于今日者,则《山海》之言其几乎废矣。”[5]5-6在两段文字对《史记》两次运用说明中,无论是肯定还是否定,都旨在说明《山海经》所记真实不虚特征。

《穆天子传》一题《周王游行记》,主要叙述西周穆王故事,《隋志》以下各史志均列于史部起居注类,《四库全书总目》则列为子部小说家异闻之属,并评价说:“体近乎起居注耳,实则恍惚无征,又非《逸周书》之比。”[6]1205对此书,晋荀勖作序时,两次运用到《史记》。一次运用说:“案《史记六国年表》,自今王二十一年,至秦始皇三十四年燔书之岁,八十六年。及至太康二年,初得此书,凡五百七十九年。”这一运用,证明了《穆天子传》从成书到被发现经历了五百七十九年的事实。第二次运用《史记》说:“王好巡守,得盗骊、騄耳之乘,造父为御,以观四荒。北绝流沙,西登昆仑,见西王母。与太史公记同。”[5]518这次运用,旨在论证《穆天子传》记载真实的特征。在清洪颐煊书写的《校正穆天子传序》中,他以《史记》为据,说明该书记载不过“四五年间事耳”“文字古雅,信非周秦以下人所能作”的事实,并证明该书所记“丧主伊扈”即是“共王”。同时,对自己校正该书时以“《史》、《汉》诸注、唐宋类书所引,互相参校,表其异同,正其舛谬,为补正文及注若干字”的做法,也给予了说明。”[5]520刘师培的《穆天子传补释序》中,也提到了《史记》,他指出,“考穆王宾于西王母,其事具载《列子》。马迁修史,亦著其文”,并提醒读者“不得泥博望以前西域未通之说也”。[5]525

《西京杂记》以西汉“轶事传闻”记载为主,撰者有刘歆、葛洪、吴均等诸提法,“所述虽多为小说家言,而摭采繁富,取材不竭”,为史书与文学创作提供了丰富素材。[6]1182对《西京杂记》存在价值说明时,明黄省曾就运用到了《史记》,他指出,“汉之西京,惟固书为该练,非固之能尔,亦其所资者缮也。仲尼约之宝书,马迁鸩之国史,因本而成,在古皆然也,”对班固《汉书》“至于乘舆大驾,仪在典章,鲍、董问对,言关理奥,亦即摈落而无采,宜书而不书”的状况表达了不满,并庆幸这些被班固放弃的材料保存于《西京杂记》中。[5]251

《越绝书》十五卷,主要记述吴越及伍子胥、子贡、范蠡、文种事,下及秦汉,止于汉光武帝建武二十八年。对于该书存在价值,宋丁黼作序时运用《史记》说:“注司马迁《史记》者,屡引以为据。”[5]242《刻越绝书序》中,明张佳胤运用《史记》指出:“博才如子长,《史记》云然也。”这一运用,是为了说明该书创作“嗣后人袭事骋辞,且将嫁于善言子贡,征信焉”的创作特征。[5]245《燕丹子》一书创作年代不详,说法多样,《燕丹子叙》中,清孙星衍以故往对《史记》注、索隐为据,断言该书“作在史迁、刘向之前”。[5]529

在上述序跋对《史记》运用中,可看出,《史记》作为经典、权威作品深入人心,人们以其所载为据,对小说内容之真实与否、人物所指为谁、作品之成书流播、写作特征、价值意义等进行考证、说明。此考证、说明,对加深人们理解相关小说作品、推动小说作品被接受被传播无疑具有重要作用。

(三)以《史记》“梦”“怪”、滑稽书写为据,为小说相关书写提供正当性支撑

在中国,“子不语怪”观念深入人心,笔墨撰述往往讲究征实、尚信、重用,对怪力乱神书写与滑稽笔墨,往往会招致正统人士批评。在此状况下,以经、史记载存在的同类笔墨为据,对其提供正当性论证,便成为经常的事情。小说文体地位卑微,在此类题材笔墨展现中,更会采用这样的做法。对此,在小说序跋对《史记》运用中也可看到,如:

《夷坚志》为宋洪迈编撰,是宋人志怪小说的巨著,“所记皆神怪之说”。在该书《夷坚丁志序》中,面对“有观而笑者”以经、史为据对此类记述的批评,洪迈就辩驳说:“若太史公之说,吾请即子之言而印焉。彼记秦穆公、赵简子,不神奇乎?长陵神君、圮下黄石,不荒怪乎?书荆轲事,证侍医夏无且;书留侯容貌,证画工。侍医、画工,与前所谓寒人、巫隶何以异?善学太史公,宜未有如吾者。子持此舌归,姑閟其笑。”[5]95-96

《觚剩》由清钮琇编撰,记述“幽艳凄动,有唐人小说之遗。然往往点缀敷衍,以成佳话,不能尽核其实也”。[6]1232在该书自序中,钮琇交代说:“鬼盈睽载,《易》留语怪之文;神降莘言,《史》发兴妖之论。杏坛书垂笔削,辨六鹢之昼飞;龙门事著兴亡,志一蛇之夜哭。是知《虞初》小说,非尽出于荒唐,郭氏遗经,固无伤于典则也。……姑存此日琐言,岂曰珠能记事,倘附他年野史,亦云稗以备官焉尔。”[5]157-158

《虞初志》为明陆氏编撰,载神异之事为多。给该书作序时,明王穉登指出:“《齐谐》荒唐,汗漫支离,而终不诡于大道。故尼父《春秋》,取诸列国之纪;马迁史才绝世,微七十二家之言,安的遂成鸿纂乎?……其文烂漫而陆离,可以代捉麈之谈,资扪虱之论。”[5]1802-1803《重刻太平广记序》中,清黄晟以史迁“疑则传疑故也”话语为据,认为该书刊布“或亦格致之一助”。[5]1772给《增补红楼梦》作序时,清嫏嬛山樵指出:“邯郸赵地,《史记赵世家》纪梦最多;《红楼梦》一书原有邯郸遗意,补之者要不失邯郸本旨。”[5]1195

小说叙述不乏滑稽笔墨,在此笔墨遭到批判时,小说序跋也会以《史记》为据,对其提供正当性支撑。如《酉阳杂俎》为唐段成式编撰,书错杂诡怪不经之谈,多有荒妙无稽之物。给该书做序时,明佚名氏指出:“昔太史公好奇,周游天下,取友四海,归而为书。然则是书也,其亦段氏寓好奇之意欤?”并希望经自己“再刊而新”的《酉阳杂俎》,“后岂无太史公者,嘉其所好而备采录哉”?[5]303明李云鸪作序时云:“昔斫轮说剑,谑浪于蒙庄;《佞幸》、《滑稽》,诙谐于司马。苟小道之可观,亦大方之不弃。”[5]304《谐语》是明郭子章编撰,记录“谐语”故事三百十一则。为其作序时,郭子章申论说:

夫谐之于六语,无谓矣,顾《诗》有善谑之章,《语》有莞尔之戏,《史记》传列《滑稽》,《雕龙》目著《谐隐》,邯郸《笑林》、松玢《解颐》,则亦有不可废者。顾谐有二:有无益于理乱,无关于名教,而御人口给者,班生所谓口谐倡辩是也;有批龙鳞于谈笑,息蜗争于顷刻,而悟主解纷者,太史公所谓谈言微中是也。然淳于髡、东方朔以前,犹有足称,晋魏以后,至于盗削卵,握舂杵,风斯下矣。甚之一语讥笑,因而贾罪,如刘贡父、苏子瞻,可以殷鉴。善观谐者,取古今而并观之,令自择焉:上之如武公之不为虐,下之如髡、朔之能回主;如刘如苏,身之不能卫,而惶恤其他,则无戏言可也。”[5]643-644

这些论述而外,他如明陈元之的《刊西游记序》、清黄桂芳的《谐铎跋》、明欧大任的《虞初志序》等,也都对《史记》做了同样运用,此不再赘述。

“世俗之性,好奇怪之语,说虚妄之文”,[7]442传奇述异是小说的本质特征,也是小说作品能被广泛接受、流传不休的原因所在。在小说这些怪力乱神与滑稽笔墨书写遭到正统观念批判时,以《史记》所载为据对其提供正当性支撑,无疑为小说这些书写提供了可能,拓展了空间。从此意义来说,《史记》实为中国小说这些方面的书写提供了重要支撑。

(四)以《史记》为据,交代小说创作精神史籍源头

小说本质在于传奇述异,娱乐读者心目是其重要功能之一。但尽管如此,在经、史文化高度发达、重实尚用观念浓郁背景下,小说创作与评论也经常受到经、史观念的影响,对作品的实用功能非常强调。这一强调,从小说序跋对《史记》运用中的关系勾连可清楚看出。具体来说,小说序跋对《史记》运用中给予的精神关系勾连主要体现在以下几个方面:

一是警诫的精神。如《大唐世说新语》为唐刘肃编撰,专记唐人事情。给该书作序时,刘肃在“自庖牺画卦,文字聿兴,立记注之司,以存警诫之法”总论基础上,从《尚书》《春秋》到《左传》《史记》《汉书》勾勒出“警诫之法”传承的统绪,说明自己的创作“事关政教,言涉文词,道可师模,志将存古。”[5]281-282给《水浒传》作序时,明天都外臣称“雅士之赏此书者,甚以为太史公演义”,并在对《史记》中“最称犀利者”举例说明基础上,论断《水浒传》“传中警策,往往似之”。[5]1463-1464《儿女英雄传》由清文廉编著,给该书作序时,清观鉴我斋指出:

上古结绳而治,后世圣人易之以书契。书契之兴,经尚矣。作经,非圣人初意也,皆有所为而作,不得已于言也。故《易》之作,为阐天心之微也;《书》之作,为观天道之变也;《诗》之作,为通人心之和也;《礼》之作,为大人道之防也;《春秋》之作,为合天心人事以诛心维道,使天下后世之乱臣贼子惧,上绍历圣作经之心,下开百世作史之例者也。嗣是经变为史,龙门子长、司马温公、晦翁诸人皆因之。

在此论述基础上,说明《儿女英雄传》具有“格致”之功。[5]1588-1590上述这些序跋阐述中,有的单引《史记》,有的涉及到了包括《史记》在内的众多经史作品。论述中,从《史记》,或包括《史记》在内的其他经史作品间建构起了小说作品与史籍警诫精神传承的统绪。这一统绪的建构,显然把小说作品警诫功能看成是对史籍精神的仿效。

二是发愤著书的精神。《忠义水浒传叙》中,在对司马迁“《说难》《孤愤》,贤圣发愤之所作也”引述基础上,李卓吾径直判断:“《水浒传》者,发愤之所作也。”[5]1465-1466《明月台序》中,清翁桂自言:“凡人之大困大苦,气愤不平,郁结不舒者,或一诗一歌,一吟一咏,借端发泄,以消胸中块磊,以畅其志者乎?是以左丘明失目而著书,司马迁腐刑而作史,屈平之《离骚》,庄周之荒唐,皆由此而设也,”并说自己以“布衣寒士”身份,《明月台》创作虽不“敢与前贤先哲为匹”,但可“东施之效颦,用狗尾而续貂”。[5]1663《老残游记》是清刘鹗所著,在《老残游记自叙》中,刘鹗云:“《离骚》为屈大夫之哭泣,《庄子》为蒙叟之哭泣,《史记》为太史公之哭泣,《草堂诗集》为杜工部之哭泣;李后主以词哭,八大山人以画哭,王实甫寄哭泣于《西厢》,曹雪芹寄哭泣于《红楼梦》。……吾人生今之时,有身世之感情,有家国之感情,有社会之感情,有种教之感情。其感情愈深者,其哭泣愈痛;此鸿都百炼生所以有《老残游记》之作也。”[5]1741这些序跋而外,像清潇湘馆侍者的《浇愁集自叙》、杨澹游的《鬼谷四友志序》也有类似阐述。从这些阐述可清楚看出,论者普遍把作品的情感寄寓功能看成是对包括《史记》在内的史籍著述“发愤著述”精神的继承。

三是继承史传续书创作精神。中国古代小说续书发达,其发达,固然与人们审美喜好紧密相关,但也受到了史传续书传统的影响。在史传中,本就有着继承先辈精神作史的传统,如历代之史对《春秋》的效法、司马迁对父志的继承等,都为如此。小说对“史”这一传统的继承,在小说序跋中也给予了揭示。如《闻见后录自序》中,邵博称“先人蚤接昔之君子,著其《闻见》于篇,甚严”,自己虽“不肖”,但“外继有得,在前例为合,间后出他记不避也。或以司马迁之书曰,太史公犹其父谈云:‘尔曷绪之篇下,亦不失为迁也’”[5]384,明确说明其对父书进行续写,是受司马迁继承父志启发而来。《坚瓠集》为清褚人获编写,清孙致弥两次为该书作序。《坚瓠集总序》中,孙致弥认为:“昔龙门氏博综载籍,又穷极河岳之观,发挥制作,成诸史之冠”,“稼轩所著,其信古传述之功,则龙门也。”[5]455《坚瓠续集序》中,孙致弥又指出:

盖书之有续,不自稼轩始也。《史记三皇本纪》、《龟策传》皆续也。班氏《前汉书》亦以续而成,仲长统之《昌言》,桓君山之《新论》,又皆有为之续之者,谁曰不可哉!且夫续子长之书者,出于君家小孙;续孟坚之书者,为其女兄曹大家;续长统之《昌言》者,一为董袭,其一即为孟坚:皆由他人踵而成之。即当子长、孟坚诸人所深羡而未之有逮者也。因侍从过吴,稼轩出以相示,为续题其端如此。[5]465

这两次指出,都把《坚瓠集》编纂看成是对史传续书传统的继承。

如果说小说的本质功能在于“娱乐”,那么“娱乐”而外被注入警诫、发愤著书、继承史传续书等精神内涵,就可以看成是对史籍精神的效仿,对于史籍功能的攀附。这些效仿与攀附,对于小说内涵的丰富、价值的多样、境界的提高来讲,无疑具有积极作用。对小说内涵这些精神的上追史籍阐述,既为小说创作提供了精神动力,推动了小说创作的蓬勃发展,也提高了小说存在的价值和地位,使其与史传相较起来,不至于显得太过卑微。

(五)以《史记》为据,阐释小说作品艺术风格

“左氏之文”与“史迁之法”,是中国叙事文学的“不祧之祖”。[8]219史传与小说同属叙事,史传在文体上对小说以孕育,在叙事艺术上给小说以滋养。如此之故,在小说作品艺术特征解读时,以经典史传作品为标尺来进行,便也是经常采用的方法。这一方法,在小说序跋对《史记》运用中,也可清楚看出。在统计到的74篇序跋86段文字中,有33段文字涉及到对此目的说明。

此首见于文言小说序跋中。如《吴越春秋》为东汉赵晔编著,明钱福在《重刊吴越春秋序》中断其:“大抵本《国语》、《史记》而附以所传闻者为之。”清汪士汉给《吴越春秋》作序时,指出其“属辞比事,皆不与《春秋》、《史记》、《汉书》相似,盖率尔而作,非史册之正也”。[5]237,239-240明汤显祖为《虞初志》作序时,认为其“虽雄高不如《史》、《汉》,简澹不如《世说》,而婉缛流丽,洵小说家之珍珠船也”。[5]1804对《聊斋志异》艺术成就解读时,清何彤文也运用到了《史记》,指出这部小说:“胎息《史》、《汉》”,“至其每篇后‘异史氏曰’一段,则直与太史公列传神与古会,登其堂而入其室”。[5]142-143《何氏语林》由明何良俊编撰,给该书作序时,明王思任认为,“续《史记》之后,或难为《汉书》;续《汉书》之后,且不可羁他史”,“此书泥沙既尽,清味自悠,日以佐之《史》、《汉》炙可也”。[5]415实际上,诸如这类序跋在文言小说中不限上述五例,像明柯茂竹的《西京杂记序》、王世贞的《剑侠传小序》、清种柳主人的《玉蟾记序》、王谟的《拾遗记序》、孙星衍的《山海经新校正后序》、阮元的《山海经笺疏序》等,都给予了同样运用。在运用中,或看到了小说对《史记》继承、两者相同的一面,或看到了小说对《史记》超越、两者不同的一面。

白话短篇小说序跋对此运用也有,但不是很多,在所统计到的序跋中,仅有两段文字涉及到对此的运用。一是王国维的《唐写本季布歌孝子董永传跋》,一是郋园的《金虏海陵王荒淫又跋》。《唐写本季布歌孝子董永传跋》对《史记》的运用,是为了指出《季布哥》与《史记》所记相合的特征。《金虏海陵王荒淫又跋》对《史记》的使用,则是为了说明该小说对方言俚语的保存功用。运用的偏少,可以看出白话短篇小说在艺术特征上与《史记》关联不大。

相对来说,章回小说序跋对此运用显得非常突出。运用中,既看到了小说叙事与《史记》叙事的“同”,也看到了“异”。看到“同”的序跋有明可观道人的《新列国志叙》、清李渔的《三国志演义序》、清金人瑞的《第五才子书水浒传序一》、《第五才子书水浒传序三》、清高蹇侯的《三国英雄略传序文》、清陈祈永的《台湾外记序》、清彭一楷的《台湾外志叙》、清郑应发的《台湾外志叙》、清张竹坡的《批评第一奇书金瓶梅读法》三十七条、四十八条、清蠡庵的《女开科传跋》等。如《三国志演义序》中,李渔评价该小说:“模写人物情事,神彩陆离,瞭若指掌,且行文如九曲黄河,一泻直下,起结虽有不齐,而章法居然井秩,几若《史记》之列本纪、世家、列传、各成段落者不侔。”[5]903《批评第一奇书金瓶梅读法》中,张竹坡于第三十七条云“《史记》中有年表,《金瓶》亦有时日也”,第四十八条云“夫他小说,便有一件件叙去,另起头绪于中,惟《金瓶梅》纯是太史公笔法”。[5]1095-1096,1098-1099

看到小说叙事与《史记》相异的序跋主要有明甄伟的《西汉通俗演义序》、明袁宏道的《东西汉通俗演义序》、明佚名《新刻续编三国志序》、清毛宗岗的《读三国志法》、清张竹坡的《批评第一奇书金瓶梅读法》第三十四第三十五条及清金人瑞《读第五才子书法》中的两段文字。在这些序跋中,一是看到了小说叙事较《史记》通俗、生动、更易于吸引普通读者的特征,一是看到了其对《史记》叙事艺术的超越发展。如《读三国志法》中,毛宗岗断言:“《三国》叙事之佳,直与《史记》仿佛,而其叙事之难则有倍难于《史记》者。《史记》各国分书,各人分载,于是有本纪、世家、列传之别。今《三国》则不然,殆合本纪、世家、列传而总成一篇。分则文短而易工,合则文长而难好也。”[5]932《读第五才子书法》中,金人瑞称“《水浒传》方法,都从《史记》出来,却有许多胜似《史记》处”,《史记》叙事是“以文运事”,《水浒传》叙事是“因文生事”,即“只是顺着笔性去,削高补低都繇我”。[5]1488

以《史记》为标尺对小说作品艺术风格进行阐释,一方面说明小说与《史记》确实存在艺术上的关联,两者有“家族近似性”的特征,一方面也说明它为小说艺术认知提供了必要的语言、材料、结构等观察“视点”,促使了小说艺术认知的成熟与发展。在此“视点”观察中,人们既看到了小说对《史记》的传承,也看到了它对《史记》的超越发挥。尤其在对《史记》超越发挥阐释中,我们看到小说较之史籍虚构、文才铺张扬厉、愉悦情性等特征得到了越来越多的表现与被认可。

(六)以《史记》为据,揭示小说阅读、审美原则

在中国古代小说理论发展中,如何就小说作品进行阅读,也是关注的话题之一。在此话题关注中,以史籍作品为据,提出小说作品阅读、审美原则,便成为一种普遍现象。在史籍作品中提到《史记》的频率较高。如《读第五才子书法》中,金圣叹认为:“大凡读书,先要晓得作书之人,是何心胸。”基于此,他以《史记》为例指出:

如《史记》,须是太史公一肚皮宿怨发挥出来,所以他于《游侠》、《货殖》传,特地着精神,乃至其馀诸记传中,凡遇挥金杀人之事,他便啧啧赏叹不置。一部《史记》,只是“缓急人所时有”六个字,是他一生著书旨意。《水浒传》却不然,施耐庵本无一肚皮宿怨要发挥出来,只是饱暖无事,又值心闲,不免伸纸弄笔,寻个题目,写出自家许多锦心绣口,故其是非皆不谬于圣人。后来人不知,却于《水浒》上加“忠义”字,遂并比于史公发愤著书一例,正是使不得。[5]1487

在此举例中,金圣叹明确要求读者不要把《水浒传》看成“发愤著书”之作。金圣叹同时以《史记》为据,提请读者阅读时要关注作品“文法”。他论述说,“吾最恨人家子弟,凡遇读书,都不理会文字,只记得若干事迹,便算读过一部书了。虽《国策》、《史记》,都作事迹搬过去,何况《水浒传》”;“旧时《水浒传》,子弟读了,便晓得许多闲事。此本虽是点阅得粗略,子弟读了,便晓得许多文法。不惟晓得《水浒传》中有许多文法,他便将《国策》、《史记》等书,中间但有若干文法,也都看得出来。旧时子弟读《国策》、《史记》等书,都只看了闲事,煞是好笑”;“人家子弟,只是胸中有了这些文法,他便《国策》、《史记》等书,都肯不释手看,《水浒传》有功于子弟不少”。[5]1493-1494

《批评第一奇书金瓶梅读法》中,也运用到了《史记》。在第六十九条中,张竹坡指出,阅读《金瓶梅》要看作品“结穴发脉、关锁照应处”,只有先了解了这些,才有能力去阅读“《左》、《国》、《庄》、《骚》、《史》、《子》”等作品。在第八十一条中,张竹坡又提出《金瓶梅》“必不可使不会做文的人读”,“夫不会做文字人读,真有如俗云:读了《金瓶梅》也。会做文字的人,读《金瓶》,纯是读《史记》”。[5]1101,1103

《洪秀全演义》为清黄世仲撰著,主要演述太平天国史事。在该书自序中,黄世仲批评“三代直道,业荡然无存。后儒矫揉,只能为媚上之文章,而不得为史笔之传记”,故往对洪秀全故事的叙述,或“肆口雌黄,发逆、洪匪之称”,“求如《世家》陈涉、《本纪》项羽,殆罕观焉,”或“纪事乖违”,“复窜改而为之黑白”。在此基础上,提醒读者阅读此书“当知虽无老成,尚有典型,祖宗文物,犹未泯也”。[5]1057

小说阅读审美“四大奇书”命名也与《史记》有关联。在《歧路灯序》中,绿园老人讲:“古有‘四大奇书’之目,曰盲左,曰屈骚,曰漆庄,曰腐迁。迨于后世,则坊佣袭‘四大奇书’之名,而以《三国志》、《水浒》、《西游》、《金瓶梅》冒之。呜呼,果奇也乎哉!”《歧路灯自序》中,碧圃老人云:“而三家村冬烘学究,动曰:‘此《左》、《国》、史迁之文也。’余谓不通《左》、《史》,何能读此;既通《左》、《史》,何必读此?况老子云:‘童子无知而脧举。’此不过驱幼学于夭札,而速之以《蒿里》歌耳。”[5]1057这些话语,都流露出“奇书”命名与《史记》的关联。

无论是以《史记》为据提出小说阅读审美应注意的“点”,还是小说批评中对“奇书”概念的使用,都可看出《史记》对小说阅读审美理论建构的影响。关于此,在已有的小说与《史记》关系认知论述中显然并未给予有效关注。而此,正是本文通过研究的新发现,也是本文研究最有收获的地方之一。

四、结语

作为经典史学作品,《史记》在中国历代小说序跋中被广泛运用。其运用从汉至清呈增长态势,主要集中于杂录、志怪、传奇、讲史、侠义、烟粉、讽喻等小说文体,而于话本、谐謔、神魔等领域表现则相对较少。这种状况,既与《史记》认同度不断提高有密切关联,也说明《史记》在精神内涵与艺术表现上与前者联系较多,与后者较少。运用中,在对《史记》敬仰情绪流露基础上,或以《史记》为据,考证小说成书、内容、存在价值,揭示小说创作精神内涵、艺术风格,或以之为据,为小说“梦”“怪”、滑稽书写寻找正当性支撑,提出小说阅读、审美原则。这些活动进行中,《史记》于小说题材开掘、内涵拓展、笔法孕育、理论生成等的贡献可清楚看出。同时,小说,尤其章回小说较之《史记》重传奇、重虚构、生动形象、文笔铺张扬厉等特征也在《史记》运用中得到了较充分呈现。

《史记》经典地位确立不是一蹴而就,它经历了发展的过程。通过小说序跋对《史记》运用研究,可为理解《史记》经典地位确立过程提供一个案观察视角。在此视角观察中,小说序跋对《史记》的运用正呈现出与《史记》经典同步发展的特征。小说与史传“不尽同而可相通”,通过小说序跋对《史记》运用中“同”与“异”的把握,既可看出小说在创作笔法与叙事精神上对以《史记》为代表的史籍作品的传承,也可看到其对自身个性的培养和发展。以往对小说与《史记》关系的认知,只立足于宏观、静态的把握。通过本文的研究,却可以发现《史记》对小说各文体的影响不一样,有的居多,有的居少,影响的角度也各不相同。至于《史记》对小说阅读审美理论生成的贡献、续书精神对中国古代小说创作的影响等,在以往的小说研究中,则未给予有效关注。基于此,本文研究在这些方面的新发现,自然可以为《史记》与小说关系的进一步认知提供新进路,做出新的补益。

- 太原学院学报(社会科学版)的其它文章

- 消费者风险偏好与安全食品判定的偏差及原因

——基于北、上、广、深980名消费者的判别分析