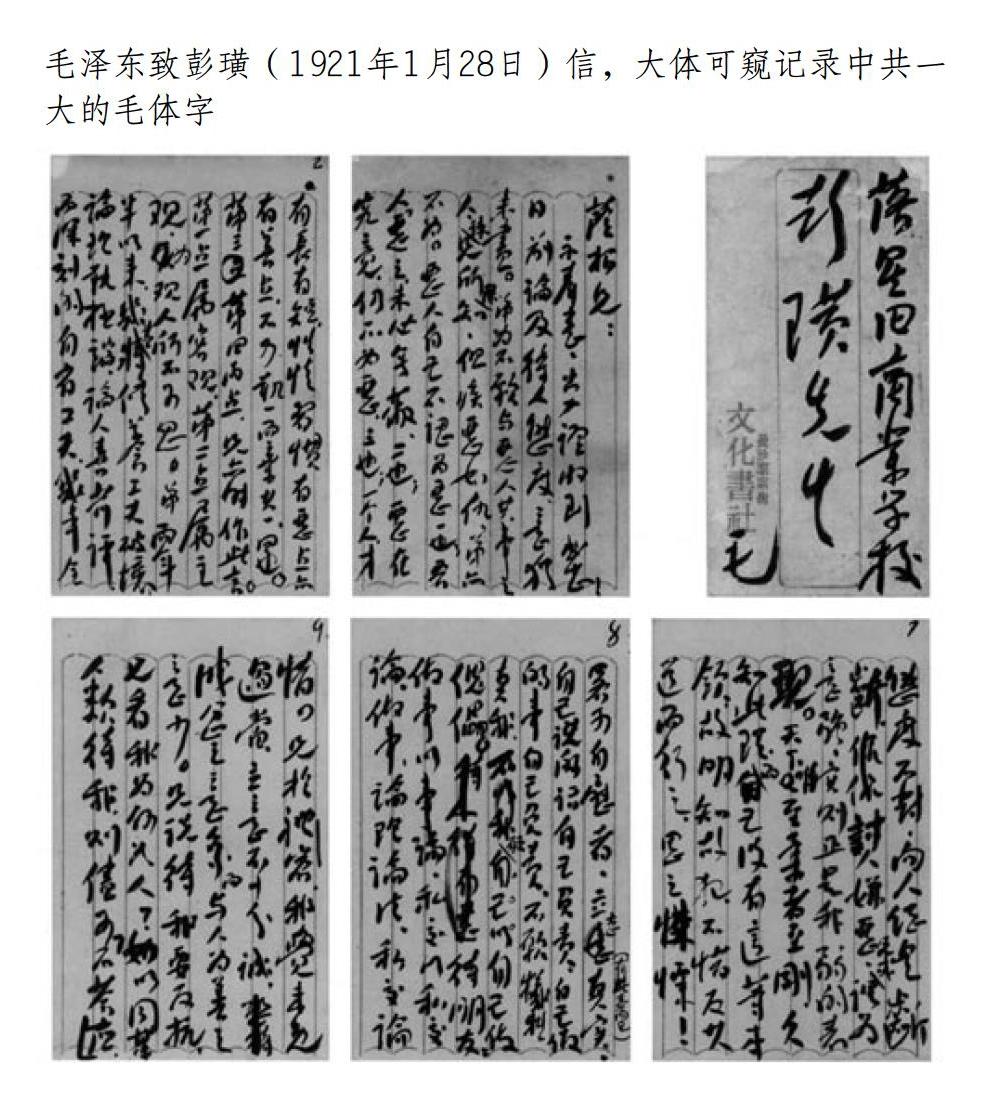

毛泽东参加中共一大担任大会的记录

吴海勇

一百年前的7月,毛泽东与何叔衡一起来到上海,作为长沙共产党早期组织选派的代表,出席中共一大。与会期间,毛泽东被选为大会记录,健笔记录各地代表的发言、讨论与争议、结论。7月30日会场有不速之客闯入,旋遭法租界巡捕房的搜查。会议记录可能在紧急散会后被李汉俊销毁,当时住在李公馆的李书城夫人薛文淑就回忆说,她在第二天发现天井里有烧剩的纸灰;也有可能是由于早期共产党人忙于实务、档案意识淡薄致使会议记录佚失,会后形成的报告《中国共产党第一次代表大会》概述了大会的经过,显见琐屑的原始记录稿似无保存之必要。中共一大的会议记录是否这样完全沉没于历史逝水,也不一定,现在我们所能见到的从俄文档案回译的北京、广州共产党早期组织的报告,系张国焘、陈公博在中共一大的交流发言稿,特别是张国焘的报告存有较多口语化表述,不排除是毛泽东当年记录的可能。无论如何,毛泽东作为中共一大记录的这一史实,是值得加以查考以增进深入理解的。

毛泽东担任中共一大记录的文献依据

毛泽东在中共一大期间担任大会记录一事的依据,一般溯源自1936年共产国际为中共成立15周年开展系统庆祝活动,陈潭秋所写的一篇题为《第一次代表大会的回忆》的文章。陈文写道:“七月底大会开幕了,大会组织非常简单,只推选张国焘同志为大会主席,毛泽东与周佛海任记录。”

这是毛泽东为中共一大记录的有力书证,然而,一时缺少佐证。大会后不久陈公博有意扭曲记忆撰写发表的《十日旅行中的春申浦》,自然不会透露如此大会细节,其后赴美读研所写的硕士学位论文《共产主义运动在中国》更未写入此无关主旨的细枝末节,以至其在汪伪时期所作的追述《我与共产党》(收入《寒风集》)也一并地失忆。至于陈潭秋文章提及的另一位大会记录周佛海,他在1927年大革命失败之际所写的《我逃出了赤都武汉》,有意开脱自己与共产党方面的干系,对此也就不着笔墨,投靠汪伪后撰写发表的《扶桑笈影溯当年》(收入《往矣集》)依旧是讳莫如深。

不过,不提自己在中共一大担任记录,也可能纯粹是出于遗忘。毛泽东本人在陕北对美国记者斯诺提及中共一大往事,就没有提及自己在大会担任的这一职责。翌年董必武对斯诺夫人尼姆的追述也不见此细节,70年代再作回忆这方面也没有新增的叙述。新中国成立后,三个在历史上退党、脱党、被开除出党的中共一大代表李达、包惠僧、刘仁静,开始接受采访,追述中共创建历史,一时均不见涉及于此。飘零海外的张国焘晚年写作出版《我的回忆》,参加中共一大是其作为职业革命家的光辉起点,当然要大书特书。他宣称自己在大会开幕时“被推为主席,首先宣布中国共产党的正式成立”。1979年,显然接触过张国焘回忆的刘仁静争鸣道:“据我回忆周佛海也主持过会议,毛泽东担任过记录。”这样就增加了一个书证。

步入21世纪,俄国学者发现张国焘1929年“关于中共成立前后情况的讲稿”,无意中提供了时间更早、更具说服力的证据。当年张国焘在莫斯科宣讲党史,即称大会“主席是张国焘,秘书长是毛泽东”。这不仅再度自证了张国焘是中共一大的大会主席,而且还为毛泽东在中共一大担任记录提供了新的佐证。至于新发现的文献称毛泽东为“秘书长”,这不过是“记录”的另一种提法,事实上,陈潭秋的那篇回忆文章另一译本就将“记录”译作“秘书”。如此不同称名,其实正透露出当年大会记录不能简单等同于现在速记的角色地位。

會议记录在民初政治文化的地位不容小觑

质言之,在民国初年横空出世的会议记录,是终结两千年封建专制、走向共和的民初政治的社会新现象。有别于左史记言、右史记事的史官文化,民初活跃的会议记录无宁是民间的、自由的、公益的,不是为一朝一姓作家谱服务。平等的会议参与权、实录撰稿权、发表共享署名权,三位一体地确保会议记录的地位举足轻重。

民初政治社会文化界召开会议,必先选定主席与记录,这在当时已成通则。而当选的记录,原本就是参加会议的成员,这一点殊为重要。他不是社会外聘人员,与其他与会者享有同等的权利,包括发言提案权、反对权与表决权。这意味着记录是协助主席开好大会的重要助手。兹举与中共一大同月在上海召开的会议为例,7月5日商界联合总会为米店罢市召开紧急会议,所推举的记录赵南公是四马路商界联合会会长、泰东图书局经理。赵南公不单是记录与会者的发言,而且自己也提出上海食米消费协社的主张。

在中共一大召开大半年前来华,并于1921年7月11日离开中国的罗素,在华作过多次演讲,其中《布尔什维克的思想》《哲学问题》等篇发表时分别标明“廷谦”“瞿世英”等人“笔记”。这充分体现了演讲者、纸媒对记录整理者的尊重。与中共一大召开同月发表的罗素夫人勃拉克女士的演讲记录《少年中国底男男女女》,亦注明是“品青记”,足见记录者不可或缺。这不仅适用于外国学者的来华演讲,梁启超等衮衮诸公在各地演讲,亦多有记者笔录大意,并整理成文发表。至于会议记录,见诸报端,只要提及会议选出的记录,其实也就尊重了记录整理者的劳动。

尽管作为秘密会议,中共一大的笔记原本不为发表,也就不存在着什么共同署名权问题,然而,代表长沙共产党组织参加大会,毛泽东作为中共一大代表的身份资格毋庸置疑,回忆显示,他在会上作过发言,理应也行使过选举权。易言之,大会记录没有影响他作为一大代表应尽的职责,而为大会作记录无疑是其为中共一大所作的又一贡献。

毛泽东被推选为大会记录的根源

毛泽东所以在中共一大被推选为大会记录,同与会者积极为党工作,以及办会方面知人善任大有关系。大会主席所以推选张国焘,首先是因为陈独秀最终未从广州来沪,“南陈北李,相约建党”的格局将此历史重任移交给了北京共产党早期组织。然而,李大钊因卷入北京教潮案也不能与会,所派的两位代表刘仁静年纪太轻,为此深切认识到此会是中共成立大会重要意义的张国焘捷足先登,他不仅早早地来上海参与大会的筹备工作,且与共产国际代表关系融洽,很好地充当了共产国际代表与中国同志之间的联络人。

大会主席既定,由于有共产国际与会,会场还需要推选英文翻译。马林是荷兰人,通英文,不懂中文,尼克尔斯基是俄罗斯人,也不通中文,略懂英文,与会代表虽无人通俄文,但是懂英文的不止一个。所以选定刘仁静,是因为他是北京大学英文系的翘楚,而李汉俊早年留学日本,通晓多国语言,又是上海共产党早期组织代表,自应最适合守好英语翻译的最后一道关。相较之下,也是学英文出身的陈潭秋,因为是毕业于武昌高师,就没有了担负重任的机会。

至于推选毛泽东、周佛海为大会记录,实在是看中了二人长于文笔的特长。周佛海留日期间,积极撰文宣传马克思主义理论,可谓笔健。毛泽东早就意识到新闻工作的重要性,与当时北京大记者邵飘萍结有师生之谊,善于读报撰稿。特别值得一提的是1920年秋,湖南省教育会在长沙主办湖南学术演讲会,蔡元培、章太炎、吴稚晖、张东荪、李石岑、杨端六等国内名流云集纷至,还有两位世界级大师罗素、杜威震撼登场,可谓盛况空前。毛泽东作为《大公报》馆外撰述员,与唐汉三、金箴三担任吴稚晖、蔡元培、杨端六演讲的记录人。曾留学英伦的经济学家杨端六代表的是罗素访华的赞助方商务印书馆,他介绍与罗素交谈的要点,毛泽东当时快笔记录:

吾问:“先生在华研究,将如何着手?”彼答“专靠别人帮助不行。非得自己学中国话。但中国话是不容易学的。”他的计划恐难实现。……吾问:“中国应提倡资本主义?还是应反对资本主义?如应反对资本主义。又用什么方法呢?”这是中国一个大问题。吾对此颇费研究。想不出一个法子来。故以之问罗素。罗素说:“要弄好中国,唯一的法子是,发达实业。而欲使实业发达。又有三法:一、委其权于资本家。……二、委其权于国家,……三、由劳动界自己经营,发达实业。这是最新说,欧战后劳动者渐得权,颇有此种倾向。基尔特社会主义就是此意。”……

但是實业发达,资本家多了,岂不危险?吾曾以此问诸罗素:“世有越过资本主义一阶级国家么?”罗素曰“无”。彼谓俄国即因实业不发达资本缺少,共产主义难于成功。设俄如美,便可成功了。罗素以为,与其反资本,不如提倡资本。这种议论出之罗素,可谓怪而又怪,但这是现在的话,将来也许改变的。……

躬逢盛事,毛泽东对罗素的世界政治观有着更为清醒的认识,曾对罗素主张有过“理论上说得通,实际上是做不到的”的评语。

时年28岁的毛泽东,显然是稳健派,担任记录,对于小他4岁的周佛海记录无疑是重要的托底,加之周佛海外语能力较强,可互相支撑以确保记录工作的顺利完成。而记者出身的包惠僧,因系陈独秀所选推,某种程度上未被视为正式代表,这应是他无缘发挥其本职所长的根本原因。

各展所长,担负大会的职责任务,中共一大代表积极作为,共同促成开天辟地的大事变。附带指出,记录、秘书、书记等义,在英文属于同一词。当年中国共产党人所以用“书记”一词指称党的最高领导,实含党内领导实为同志服务之意。在中共一大成为大会“记录”“秘书”或者说是“书记”的毛泽东,经过长期奋斗与历练,最终成为党的第一代领导集体核心,这一历史的偶合,令人浮想联翩。

(作者为中共上海市委党史研究室研究一处处长)

责任编辑 杨之立