强水驱海相砂岩特高含水期剩余油分布预测研究

伍文明

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳 518000)

1 问题的提出

1.1 强水驱海相砂岩油田开发特点

南海珠江口盆地油田以海相砂岩为主,具有构造幅度平缓、储层连续稳定、天然能量充足等特点[1-3]。海相砂岩孔隙度渗透率高,储层物性较好,依靠天然能量开发,开发效果较好。经过多年的高速开发,南海东部海相砂岩油藏整体进入特高含水期、特高采出程度的“双特高”阶段,由于动态及静态储层非均质的影响,剩余油高度分散,剩余油分析和精准预测的挑战逐渐增大。

油藏数值模拟方法在剩余油分析和展布预测中一直发挥着重要作用,在油田进入到“双特高”阶段剩余油精准分析的需求更为显著。南海东部海相砂岩由于产能较高,一般采用少井高产、大液量的开采模式,通常单井最高液量为日产液2 500 m3,对于这类生产井模拟含水偏差1%导致的预测日产油就相差25 m3,对生产井以及油田的经济开发决策影响极大,由于特高含水期老油田储量基数大,模拟精度对可采储量和年产贡献的影响相当可观。

1.2 剩余油模拟现状

剩余油分布的研究是国内老油田开发的重要课题,也是有待深入研究的高难度项目。剩余油分布的研究方法按专业大致划分为四大类:地质、地震方法;油藏工程、试井及数值模拟方法;室内实验技术和工艺技术。对于开发初期研究剩余油的油层体积规模只限于“大规模”的范围,但随着油田开发的深入,剩余油的分布将更加复杂和零散,研究剩余油的重点也应由“大规模”逐步向“小规模”甚至“微规模”发展,以适应油层剩余油分布的实际变化[4]。对于开发中后期剩余油分析,核心问题是要解决剩余油饱和度的精准计算与储层中残余油的精确定位,以往的储层非均质性研究侧重于静态研究,而往往忽视动态资料的利用,开发后期对于精细油藏描述地质建模与数值模拟基础数据的精准度提出了更高要求。

1.3 物性时变分析主要原因

随着油田开发进入开发中后期,长期冲刷的岩石孔喉结构发生变化,油水相对运动关系也必然出现不同程度改变,近年来,许多学者用室内实验、测井方法、动态测试等方法对陆上油田开展了大量物性时变相关研究[5-7],由于海上油田取心成本高,可用岩心资料较少,近几年逐渐针对海上油田水驱后储层参数变化规律开展了部分研究[8-10]。针对海相砂岩油藏长期水驱后储集层物性变化规律不明的问题,对比分析开发井与探井岩心多项实验结果。研究了长期水驱后储集层物性、孔隙结构、黏土矿物、润湿性的变化规律。在目前常规的油藏数值模拟研究工作中假定储层物性不会变化,对于油藏某类具体流动单元,通常认为驱油效率和残余油都是定值,采用一条相渗曲线表征具体流动单元的整个生产过程。

生产实践表明,储层岩石和流体等物性参数随生产过程是逐渐动态变化的[11],南海东部油田后期测井资料表明强水驱海相砂岩在特高含水阶段残余油饱和度逐渐降低(驱油效率提高),为解决生产获得的岩石和流体参数的变化规律,传统做法是结合油藏动态并依靠现场工程师的经验,分阶段历史拟合等效模拟表征开发过程中物性参数的变化,但在预测阶段由于无明确规律可循,导致预测的精度和可靠性降低很多。

虽然物性时变已经获得了一定研究,但由于很长一段时间模拟手段和时变规律的获得都存在较大困难。通常仅用初始岩样获得的一条相渗曲线参与油藏数值模拟,大部分油田一般只在油藏未开发初始状态钻取岩心测试相渗,油田开发中后期重新取样测试相渗的甚少,这在特高含水期剩余油分析中存在很大不足。此外由于驱油效率实验研究存在一定局限性,没有得到一个具有可对比的实验流程,室内实验测定真实岩心驱油效率没有统一的结束标准。对确定的储层来说达到经济极限时间较长,为节约测试时间,一般结束时间为含水98%或者不出油为止,实验室相渗实验测得的残余油普遍偏高。

2 考虑物性时变模拟的剩余油分布研究新方法

物性参数的变化对开发中后期的开发效果和数值模拟影响很大,虽然近年来针对物性时变开展了大量研究,但如何表征物性时变的变化过程并指导实际剩余油分析的研究还不够深入,无法将实验成果直接应用到油藏数值模拟中,剩余油饱和度分布预测精度不高,无法准确指导开发调整,目前常用的表征方法主要是采用自编软件的方式进行处理[12,13],但软件的推广难度以及表征精度难以验证。

2.1 物性时变新方法的优势

物性参数是数值模拟的重要参数,本文采用综合考虑物性时变模拟耦合时移测井饱和度拟合技术的分布研究新方法,通过物性时变表征了物性参数随开发强度的变化规律[14,15],耦合模拟描述了动态非均质性随着生产动态和物性参数的变化,结合时移测井饱和度拟合技术在生产动态拟合的基础上验证了数值模拟的精确度,真正实现了物性时变模拟在时间、空间多维度的模拟,以及从岩心到油藏的跨尺度模拟。采用物性时变解决了以往残余油只用一个定值的弊端,新的方法不仅考虑生产动用对储层的改造,也避免人为因素导致的模型不确定性(见图1)。

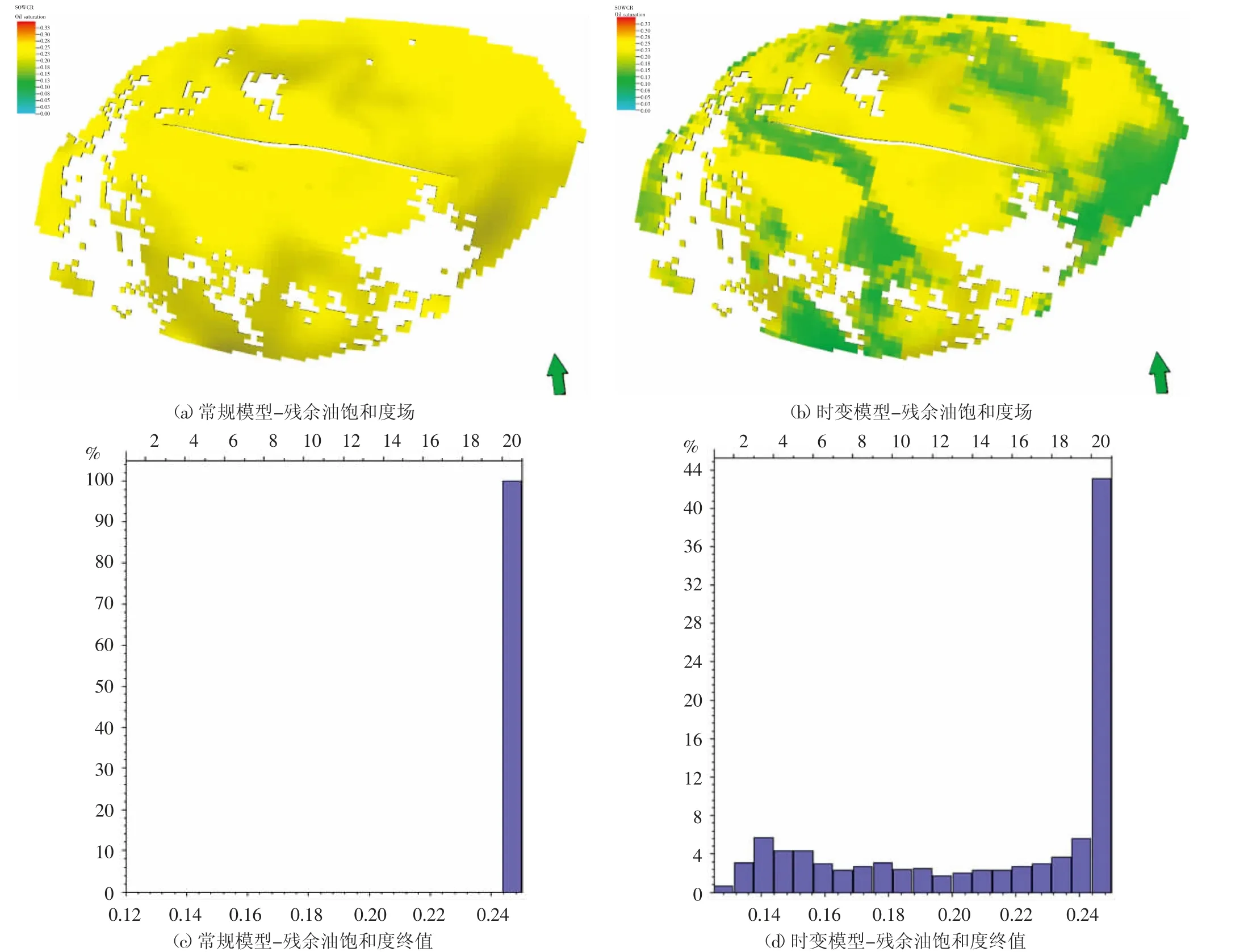

图1 常规模型与时变模型对比

2.2 物性时变新方法的主要机理

物性时变描述的是水驱油开发过程中由于物理化学反应,使储层和流体性质发生变化,而这个储层(如渗透率、润湿性、相渗)和流体(如黏度)等性质的变化又会反过来对生产动态产生影响,物性时变能更好的模拟地层真实情况。影响水驱油效率和物性参数时变的重要因素是储层的孔隙结构变化,在边底水长期冲刷下水驱油藏的孔隙结构、润湿性和驱油效率发生了较大的变化。经过长期高强度水驱,储层参数不断实时变化,残余油和驱油效率也在变化。通过分析认识水驱过程中储层参数时变机理表征油田开发过程中的物性时变,本次时变规律主要通过实验描述全时间段长期水驱条件下物性参数变化。

2.3 物性时变新方法的主要步骤

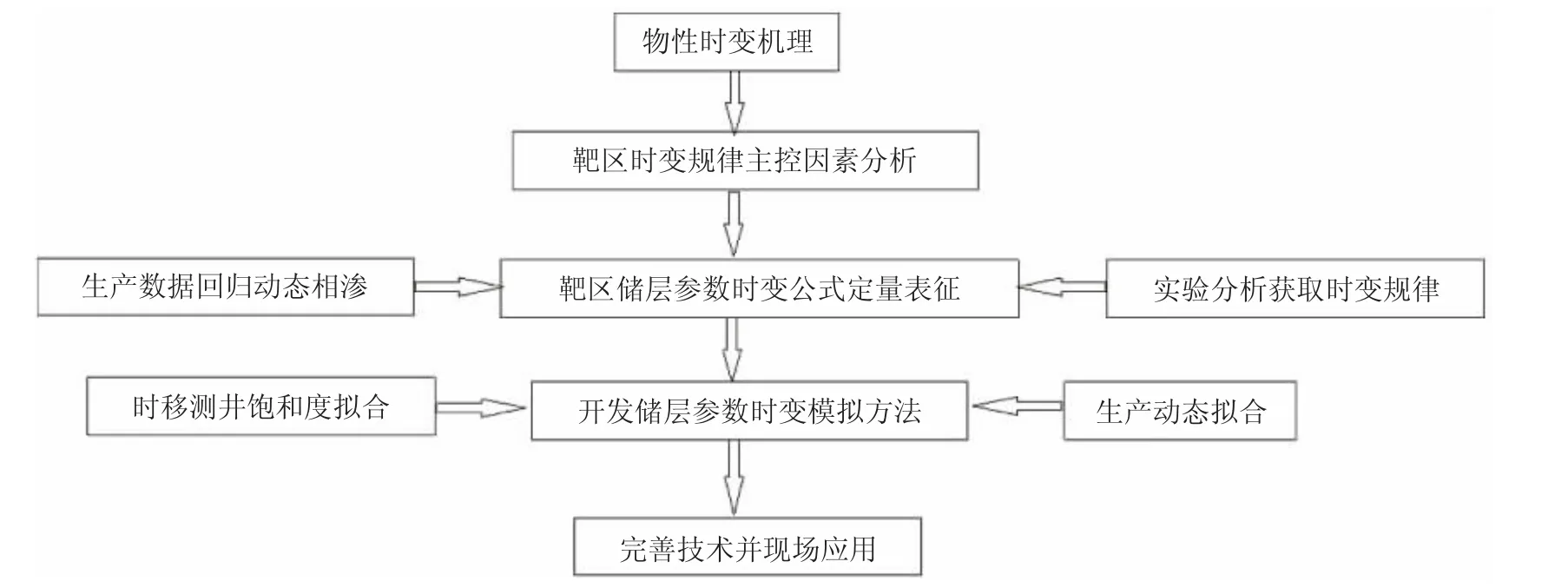

(1)首先分析水驱油过程中储层参数时变机理,通过开展机理和实验分析,寻找主控时变因素,通过实验或生产数据回归出影响开发动态的主要时变参数,引用面通量优选参数定量表征实现储层参数时变表征;(2)建立水驱过程中储层参数时变规律的动态综合表征方法,以面通量表征的时变参数规律为基础,基于Petrel RE 平台采用INTERSECT 软件内嵌的Python语言编译;(3)探索基于时变参数的油藏数值模拟方法,采用生产动态拟合耦合时移测井饱和度拟合技术,采用INTERSECT 软件调用时变算法进行耦合表征实现储层参数的连续变化,通过储层参数时变数值模拟提高水驱油藏水驱效率预测精度,指导水驱砂岩油藏的挖潜,技术流程(见图2)。

图2 物性时变研究流程图

3 靶区应用

3.1 靶区概况

X3 油田为海相三角洲前缘相以及三角洲平原相砂岩沉积,靶区目前处于双特高开发阶段(采出程度高于60%、含水率高于95%),挖潜难度非常大。开展物性时变技术的研究和攻关,通过采用物性时变模拟表征技术,结合机理实验解释了X3 油田随水驱强度增加而残余油逐渐下降的趋势,解释了高含水油田后期含水降低的现象,提高了剩余油预测精度并增加了挖潜目标,从而提高油田采收率。在考虑物性时变模拟的同时开展时移饱和度拟合,考虑物性参数动态时变后高含水期含水上升趋势及含水预测更为合理(见图3)。

图3 考虑时变与不考虑时变历史拟合对比

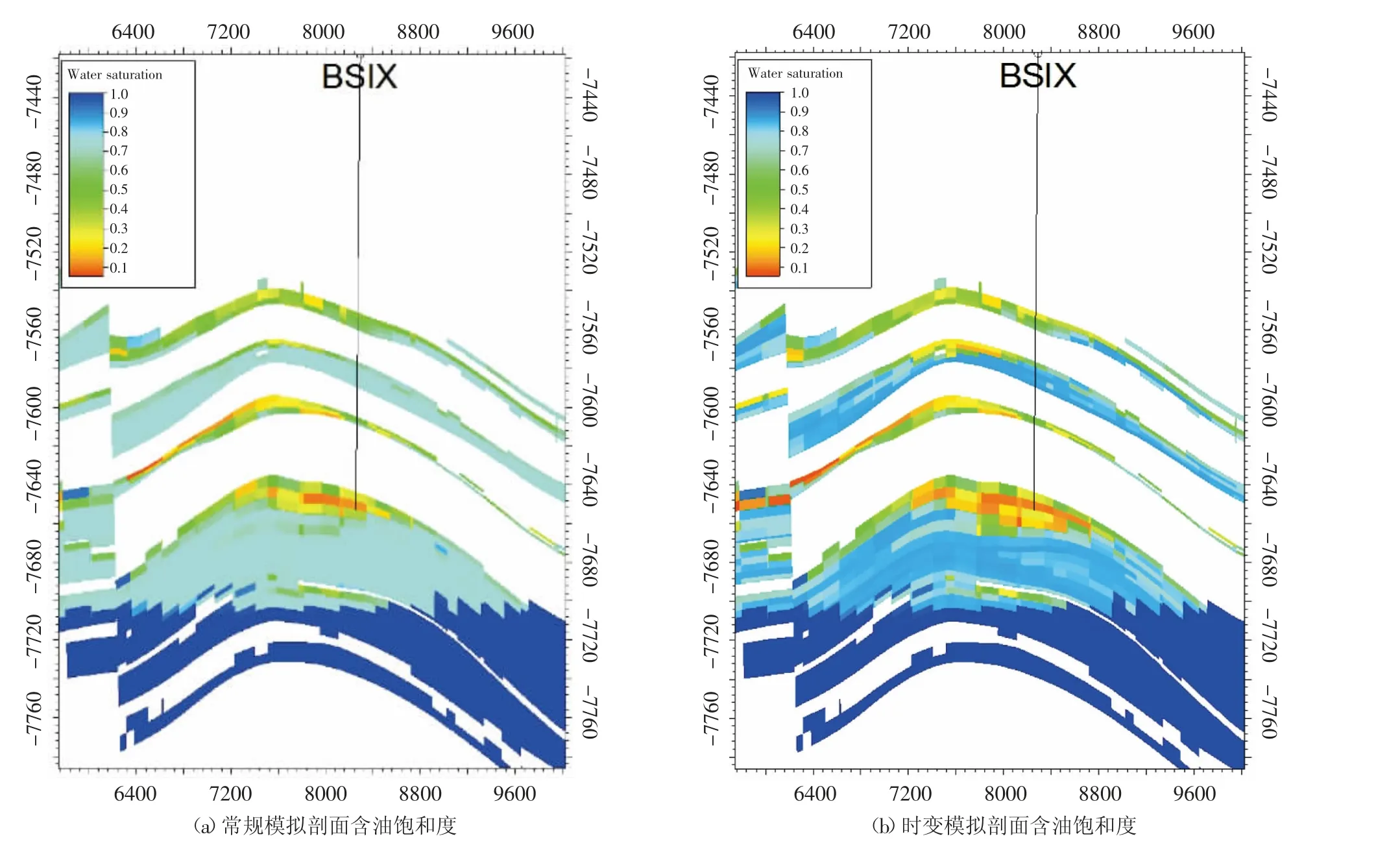

以含水率拟合情况验证时变参数吻合率,以过路井饱和度拟合情况验证剩余油饱和度预测符合率,时移过路井饱和度拟合验证模型拟合精度,同时与生产动态双参数约束修正模型[16]。通过新技术获得颠覆传统的剩余油分布新认识,指导剩余油挖潜新方向。采用常规模拟方法模拟的纵向剩余油分布比较平均、分散,而时变模拟新方法垂向上剩余油分布差异性更为明显,局部区域更为富集(见图4、图5)。

图4 常规模拟与时变模拟纵向剩余油分布对比

图5 常规模拟与时变模拟平面剩余油分布对比

3.2 应用效果

基于主流商业软件INTERSECT,通过开展时移测井饱和度拟合耦合物性时变模拟,在此基础上分析剩余油分布规律,提出了调整井及提液措施,预计油田将提高采收率3%,措施效果较好,采收率高达70%。

4 结论

(1)通过考虑物性时变,引入面通量定量表征物性参数时变,改变以往整体用一个残余油值,不能反映油藏实际的弊端,精细刻画了储层时变参数随水驱强度变化的规律,动态非均质性对剩余油的刻画更为合理。

(2)时移测井饱和度拟合耦合物性时变的模拟新方法预测剩余油分布更为精细,更有利于寻找潜力,实现井网结构精细调整。