海南政区碎片化问题研究

刘云刚,张吉星,王丰龙

(1.华南师范大学地理科学学院,广州510631;2.华南师范大学行政区划与空间治理研究中心,广州510631)

引言

碎片化(fragmentation)是部门内部各类业务间分割、一级政府各部门间分割以及各地方政府间分割的状况[1],可以分为地域碎片化和职能碎片化、水平碎片化和垂直碎片化等类型[2]。政区碎片化则指因行政区划导致的碎片化,主要体现为不同政区之间在业务、权责和部门等方面的分割和对接不畅。政区碎片化常伴随集体消费单位数量的增长[3]、政府在地域和功能上彼此交叉重叠[4]、“地盘战”(tarfwar)和部门间的业务分割、隔离和繁文缛节等现象[5]。现有研究主要关注政区碎片化的类型和形成机制、碎片化的效应和碎片化的解决方案等议题,但是鲜有研究注意到准行政区划对碎片化的影响。

本文以海南省为例,考察海南省的开发区和“居”等准政区对海南省政区碎片化的影响。目前,海南省直管19个市县、7个国家级重点园区以及26个省级园区(含11个重点建设省级园区)、近100个农垦农场和5个华侨农场。其中,园区和农场主要以准政区形式管理,部分园区和农场的经济管理权限高于其属地政府,甚至托管基层政区。本文认为,海南省准行政区划与正式行政区划的复杂关系是其政区碎片化的重要原因,但是这种碎片化与行政管理或区域治理研究中界定的碎片化不同——既不是地域碎片化也不是部门间的“部门主义”,而是政区和准政区间部门关系交错、管理边界交叠、职能混杂、责权冲突的政区马赛克,值得深入研究。

1 政区碎片化研究综述

碎片化是国内外行政管理和区域治理研究的焦点问题之一[6],经常置于公共服务供给和政府间跨域治理背景下讨论。国内学界长期讨论的行政区经济[7]和区域协同发展[8-10]问题,也主要针对行政区划分割导致的碎片化问题。现有碎片化研究主要关注以下三类问题。

1.1 碎片化的类型和成因

何艳玲等认为,总体性体制下部门对上级政府的代表性竞争是公共服务供给碎片化的内因[5];罗思东归纳了美国学者对“碎片化”的定义,并从草根民主传统角度解释了美国地方政府体制的碎片化[11];雷尚清提出了“良性碎片化”视角,从官僚体系内部制衡机制、公民监督政府管理和政府公共服务绩效等角度对其内涵进行了界定[12];李强等从单位制解体、住房商品化和土地城市化等角度解释了中国城市社区治理的碎片化成因[13];任敏从流域规则和区域规则不兼容角度解释了流域公共治理的碎片化成因[14];王清在权威主义碎片化、政府碎片化和政策碎片化的基础上,提出了“制度变迁碎片化”,并基于这一视角分析了户籍制度改革中部门间的冲突[15]。此外,不少欧美学者也考察了欧洲的行政区划改革和美国的地方治理问题。如Dostál等分析了1989年以后捷克行政区划改革中的碎片化问题[16];Sarapuu则从体制改革和政治精英的世界观两个角度解释了爱沙尼亚后共产主义时期的行政区划碎片化问题[17];Goodman等区分了垂直和水平碎片化,并且认为二者的效果存在较大差异[18-19];Yi等基于制度集体行动(Institutional Collective Action)视角解释了政府在职能碎片化和行政管理整合之间的取舍,并发现交易成本对政府的选择有重要影响[20]。

1.2 碎片化的影响和效应

Swianiewicz等评估了中东欧地区地方政府的规模对其绩效的影响[21-22];Bartolini发现,OECD国家TL2区域的碎片化对区域经济增长有负面影响,不过农村地区的负向影响较小[23];Beghelli等发现,城市治理的碎片化推动了城市区域的扩张[24];Billing基于夜间灯光数据的分析发现,政府的分割导致公共服务供给的减少[25];Grossman等发现,碎片化与公共服务质量之间存在“U”型关系,适当的区域政府数量增长会促进公共服务均等化和锦标赛竞争,但是过度的碎片化会导致行政管理能力降低和规模不经济[26]等。

1.3 碎片化的应对策略

在国内,还有很多研究集中讨论碎片化的解决方案,如倡导整体性治理理念等。华东师大的曾刚教授近年来连续发布长江经济带协同发展能力指数,评估了长江经济带地级及以上城市协同发展能力,提出了破解经济带内碎片化的解决方案[27-28]。曾凡军则提出,要加强政府组织的功能整体性协调与整体性整合,对职能相近、业务范围雷同的职责和功能进行整合和综合设置[29];魏向前认为,应搭建跨行政区域的地方政府间合作组织[30];唐任伍等提出,要构建部门间协同多样化服务供给框架,推动纵向层次整合、横向功能整合、公私部门整合、信息整合和流程再造[31];曹堂哲介绍了公共行政执行协同机制[32];李金龙等提出,应该创新区域公共服务的“竞争—合作”机制和“激励—约束”机制[33];周伟提出,可以通过组建地方政府间跨域整体性治理的组织机构、健全地方政府间跨域整体性治理的制度体系,完善地方政府间跨域整体性治理的协调机制,解决地方政府间跨域治理碎片化问题[34];卢祖国等介绍了西方流域治理中的集中管理和公众参与等经验,提出了解决我国流域管理碎片化的对策[35];葛天任等强调通过政党的统合性来实现社区整合[36]等。

总体来说,目前关于碎片化的研究主要从制度或部门角度出发,讨论科层体系下的专业分工原则产生的管理悖论和部门主义,鲜有研究从行政区划设置角度讨论碎片化问题。此外,现有研究往往将部门间的碎片化与区域间的碎片化分开讨论,没有意识到二者的交互作用。为此,本研究从行政区划的基本要素[37]和准行政区划视角出发,将准行政区与正式政区的并立作为一种政区碎片化现象,并结合海南省行政区划设置动态对政区碎片化现象的特征、形成原因和优化思路展开深入分析。

2 海南省行政区划变迁与政区碎片化

海南省是我国最南部的省份,其行政区划经历了多次重大变化,并承担着省管县模式探索的使命[38]。自1950年海南岛解放以来,海南省先后设置了行政区人民政府、民族自治州、海岛管制办事处等传统政区和农垦农场、华侨农场、国家级经济开发区、高新技术开发区以及省级产业园区等准政区。其中,农场改为“居”与开发区的设立很大程度上导致了准政区与正式政区的并立和政区碎片化。

2.1 海南省行政区划变迁的历史脉络

1950年5月,海南岛宣告解放,实行海南军政委员会领导下的军政管制。1951年4月,“广东省人民政府海南行政公署”(1955年3月改称“广东省海南行政公署”)成立,辖区内包含汉、黎、苗、回、藏、彝等30个民族。1952年4月20日,根据《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》成立中共海南黎族苗族自治区地方委员会,隶属中共华南分局和海南区党委领导。1952年7月成立“海南黎族苗族自治区”,1955年10月“海南黎族苗族自治区”改为“海南黎族苗族自治州”,名义上隶属于海南行政区人民政府,但是两者行政级别相同。

为了充分发挥海南的区位优势,1987年9月26日中共中央、国务院发布《关于建立海南省及其筹建工作的通知》,将海南从广东省划出,成立海南省。此后海南省先后撤销海南黎族苗族自治州,成立7个自治县——保亭、白沙、琼中、陵水、东方(国务院1997年3月12日批准撤销东方,设立东方市)、乐东、昌江。1987—1997年,海南省行政区划改革以县改县级市为主,升格为地级市的主要为三亚;1998—2008年,海南省行政区划调整较少,主要是琼山并入海口市,以及海口市辖区的设置与调整;2008年至今,海南省行政区划调整主要包括儋州升格为地级市、三亚的市辖区设置,以及设置三沙市及其市辖区(表1)。

表1 改革开放以来海南省县区以上行政区划调整类型

截至2020年末,海南省下辖4个地级市(10个市辖区)、5个县级市、4个县和6个民族县,共195个乡镇街道。此外,还有包括6个国家级开发区、26个省级园区(其中11个为省级重点园区)、95个由农场改制的“居”。

2.2 海南省政区碎片化的由来

2.2.1 农场改“居”

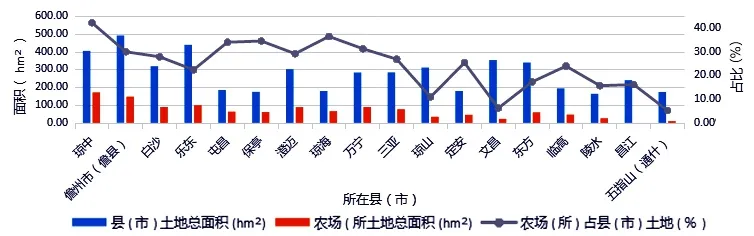

海南的农垦系统在新中国成立之后作为准政区长期存在,在海南岛建设中发挥重要作用。1950年5月海南岛解放后,海南军政委员会按照中央的指示,把发展橡胶业列为海南建设事业最重要的一个任务,确定对橡胶事业实行“大力恢复,大量发展,以国营为领导,扶助民营为主,有计划地稳步前进”的发展方针。到1986年1月,广东省农业委员会根据农场的工农业总产值、职工总人数、经营规模以及历任领导干部的级别等情况,确定了垦区89个农场的机构规格,其中正处级单位64个农场,副处级单位有25个农场。这些农场占海南土地面积的30%左右,且大部分位于沿海市县(图1)。

图1 农场(研究所)土地分布情况(1990年)

除了农垦农场,海南省还有兴隆、彬村山、文昌、澄迈和东方5个华侨农场(表2),分别位于海南省东部的文昌市、万宁市、琼海市和西部的澄迈县、东方市,创办于1950—1970年代,是国家安置归难侨的华侨企业。海南省的华侨农场现有人口56 811人,其中归难侨人口13 644人,主要来自印尼、新加坡、马来西亚、越南等21个国家;土地总面积33 907 hm2,已开垦利用土地24 658 hm2,尚有可开发利用的土地约6 670 hm2。

表2 海南华侨农场基本信息

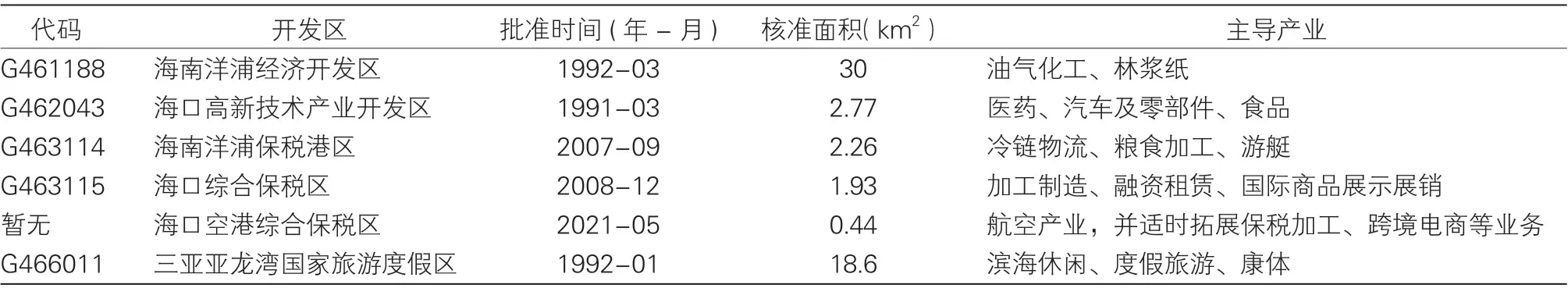

2017年,海南农垦基本完成垦区集团化、农场企业化、社会管理职能属地化、农用地规范管理等关键领域的重大改革。海垦控股集团以设“居”的形式推进基层社会治理创新,全面完成垦区所属51个农场(所)设“居”的工作,共设95个“居”(图2),涉及除三沙之外的18个市县。政府通过委托授权或购买服务的方式,承接原农场承担的25大项社会管理和公共服务职能,3家直属医院和农场医疗卫生机构、公安及从事协警工作的保安人员、水库安全、住房公积金以及农场所属公办学前教育机构移交地方政府管理。

图2 海南省各省直市县农场“居”的数量

2.2.2 开发区和产业园区等功能平台设立

在农垦体系日益属地化的同时,海南省的国家级开发区和省级园区日益发展壮大。目前,海南省拥有6个国家级开发区,包括1个国家经济开发区、1个国家高新技术开发区、3个保税区(其中2个为综合保税区)以及1个亚龙湾旅游度假区(表3);省级功能平台26个,其中11个重点园区,其产业类型涵盖旅游业、现代服务业和高新技术产业三大领域。

表3 海南国家级开发区名录

这些园区都是拥有明确辖区范围以及特定经济发展权限的准政区,且大部分产业园区的行政级别、政治位阶高于其属地政府。2020年4月2日,海南省第六届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《海南省人民代表大会常务委员会关于海南自由贸易港洋浦经济开发区等重点园区管理体制的决定》,明确洋浦经济开发区(含东方临港产业园、临高金牌港开发区)、海口国家高新技术产业开发区(含观澜湖旅游园区)、海口综合保税区按照现行体制进行管理。其中,海口国家高新区、海口保税区的管理机构为党工委和管委会,其分别是海口市委、市政府的派出机构。三亚亚龙湾国家旅游度假区为公司制运行。洋浦经济开发区由工委、管委会(正厅级)实施管理,并由省政府直管,其辖区内又分设干冲区、新英湾区和三都区,并成立区办事处,其中三都区以三都街道出现在洋浦经济开发区的行政区划名录中。此外,洋浦经济开发区还管理东方临港产业园(39.4 km2)和临高金牌港开发区(20.1 km2)。其他园区的管理机构具有机关法人资格的实体,具体负责园区综合协调、开发建设、运营管理、产业发展、投资促进、制度创新、企业服务等工作。

3 海南政区碎片化的主要特征

海南的政区碎片化主要包括地方政府间及政区与准政区间关系导致的海南政区地域碎片化、国家对海南定位的间断性所引起的职能碎片化以及两者交织所形成的基层政区马赛克三种类型,其核心特征为要解决的问题所涉及的地理范围与被授权解决这些问题的政府部门管辖范围不匹配。

3.1 地方政府间及政区与准政区间关系塑造海南政区的地域碎片化

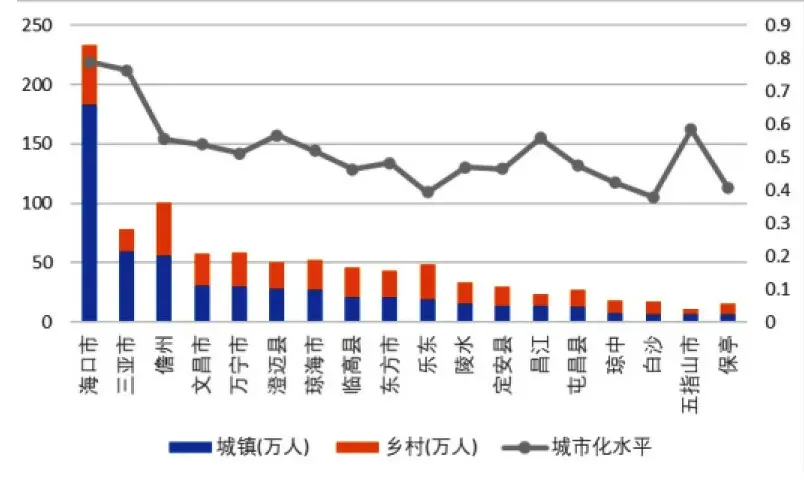

在区域尺度上,省直管县体制虽然有利于地方发挥自主性,但也增加了城市间协同发展的制度成本、降低了地方政区的行政级别,导致了海南政区地域的碎片化。从市县规模以及城市化水平来看,海南省的地级市辖区面积相对较少,2019年全省整体的城市化水平为59.23%,略低于全国平均水平(60.60%);从人口规模来看,海南省人口规模超百万的城市仅有海口和儋州(含洋浦),其他城市的城镇人口规模都在50万人以下,且人口密度较低;从区域差异看,海南省仅三亚(78.78%)、海口(76.26%)南北两极的城市化水平较高,有近一半的市县城市化水平低于50%。这种巨大的区域差异导致府际协同难度较大(图4—5)。

图4 海南省分市(县)辖区面积图

图5 海南省分市(县)人口数与城市化水平

此外,海南省准政区的管理机构大部分为省厅级实体,这与传统政区存在权责的不对等,甚至权力的争夺与责任的规避,加剧了横向地域碎片化。这一方面表现为开发区与属地政府之间的矛盾。以洋浦经济开发区为例,其形成于儋州成为地级市之前,其管理机构作为省政府的派出机构长期存在。随着开发区的发展壮大,洋浦经济开发区对腹地的要求增强,将儋州三都镇纳入管辖。在这一过程中,洋浦需要承担三都镇的扶贫、乡村振兴等社会责任,这与开发区促进经济发展的核心职能及其精简的行政部门设置相背离。另一方面还表现为开发区之间的矛盾。随着开发区规模的拓展,产业结构相似的开发区之间开始相互整合,这种整合会产生开发区之间以及开发区与所在地方政府之间的利益博弈。如儋州市的木棠工业园区紧邻洋浦开发区,但是在招商过程中为了对接儋州市政府,需要在40 km以外的那大镇上设立办事处。

3.2 国家自上而下对海南定位的间断性塑造海南政区的职能碎片化

1950年以来,海南从边陲海岛走向开放高地,这是中央政府基于海南岛自身的资源禀赋、区位条件等因素而对海南进行功能定位、改革重点确定与政策对象锚定的过程。由于不同历史时期国家战略的连贯性不强,甚至相互背离,并且每次战略调整都会留下一定的政区或准政区作为制度遗产(如农垦农场、华侨农场经济区以及国家级和省级的经济开发区),导致海南政区纵向的职能碎片化,在一定区域范围内有多个政区和准政区实体拥有相互重叠甚至冲突的权限与职能。

相较于其他省市对于正式政区的授权,海南更多为准政区的设置与升级,从农垦体系到当前国家级开发区、省级产业园区的遍地开花可见一斑。尽管这些准政区设置的目的是通过精简的机构设置增强地方活力,实际上却增加了地方政府和准政府相互沟通的成本,加剧了职能碎片化。如沿海各个市县的工业园区与传统政区的幅员相互重叠,往往都肩负着经济社会发展的权力与责任,某些功能平台的位阶高于传统政区,但又不相互统辖,这需要产生更多的协调机制来整合相关职能,或者将准政区属地化和正式化,重新拉回到既有行政区划体系之中。

3.3 职能的碎片化与地域的碎片化交织下的基层政区马赛克

横向的地域碎片化与纵向的职能碎片化的后果之一是基层政区马赛克。在海南,受纵向职能碎片化与横向地域碎片化的影响,基层政区类型多样。在海南基层政区中,除了街道、乡、镇等一般的基层政区,洋浦开发区托管的三都镇更名为三都区,其管理机构为中共洋浦经济开发区三都区委员会、洋浦经济开发区三都区办事处。区党委、办事处分别为洋浦工委、管委会的正处级派出机构,实行合署办公。此外洋浦经开区还辖新英湾办事处和干冲区办事处。

此外,海南省基层政区的幅员、人口、城市化水平也差异很大。以儋州为例,其镇的辖区面积从55.1 km2到523.3 km2不等,城市化水平从11.45%到74.79%不等,辖区人口从23 741人到175 995人不等,但这些政区都作为镇级政区而存在。这既不利于政区内部精细化管理,也不利于各个镇优化社会基本公共服务的供给。特别是,当前农垦农场、华侨农场分别从原来的处级单位调整为副科级的“居”和华侨经济区并纳入属地镇管理,会造成“居”的管理人员的配置和升迁渠道不畅,加剧属地镇的基本公共服务供给与居民的公共服务需求之间的张力,影响居民的获得感和满足感。

4 基于碎片化治理的海南行政区划调整思路

近年来,在全面深化改革开放实验区、国家生态文明试验区、国家重大战略服务保障区以及国际旅游消费中心“三区一中心”的战略定位下,海南省委省政府提出“全岛一盘棋,全岛同城化”的区域一体化构想,积极应对碎片化问题。然而,目前海南省辖区范围政区类型多样,其升格政区等级的做法与扁平化管理的要求存在矛盾,容易落入行政区划改革的内卷化困境[39]。尽管部分学者提出“六个统一”的行政区划改革要求[40]、成立统一的管理委员会[41]、借鉴新加坡等国外自由贸易港的组织体系[42]和陆海联动、全岛同城、旅游引导和大城市带动四种城镇化发展模式等建议,但是缺乏对海南省政区碎片化的系统理解,尚未关注到准行政区对海南省碎片化的影响。为此,本文建议应该深化行政体制改革,优化海南省行政区划设置和行政区划结构体系,逐步建立与自由贸易试验区、中国特色自由贸易港和服务国家战略相匹配的行政区划体系组织架构和管理体制。具体而言,在横向上,理顺权责的主体分配、协同推进区域一体化;在纵向上,优化权责的层级归属、协调纵向职能一贯性;在基层政区的设置上,强化设定与调整标准、推进基层政区治理的规范化。

4.1 理顺权责的主体分配,协同推进区域一体化

以往海南省的行政区划调整,在狭义政区的优化调整中更多注重原有政区的升级优化(表1),而较少尝试通过政区的撤并来发挥规模经济效应,推进区域协调发展;在准政区的优化调整中更多注重于准政区的设置与升级,而较少关注准政区与政区的有效协调,当前洋浦经开区管委会管理临高产业园、东方产业园是有益尝试,但是其中还有诸多权责归属需要理顺。

在未来海南省的行政区划调整与优化过程中,应该在整体性治理理念之下理顺权责主体分配。在狭义政区的优化中,结合自贸港建设,有序推动东西南北中五大片区政区的主动适应性撤并。在充分尊重地方自主性的基础上,基于产业相似性、地缘邻近性和资源互补性等因素推进地级市、县级市、县和民族县的有序撤并,并尽量兼顾不同主体差异化的利益,最小化政区撤并对个别区域的不利影响。在准政区的调整中,应该明确准政区的边界和各个主体之间横向权责分配,协调好准政区与政区在经济社会发展与社会公共服务供给权责的对等性,避免权责不对等影响主体区域协同积极性;与此同时,应尝试建立健全协调同级区域的机构与机制,进一步推动区域协同发展。

4.2 优化权责的层级归属,协调纵向职能一贯性

海南省诸多类型的政区与准政区产生于间断性的国家战略之中,其层级归属相对混乱,如洋浦与儋州之间的关系;且纵向职能部门的对应性不强,如洋浦经开区下辖办事处的职能部门与传统政区的职能部门差异较大,且有部分职能相对缺失。

在未来的行政区划调整中,海南省应明确不同类型的政区和准政区在纵向层级上的归属,不能单纯为了制度创新而凭空创造与正式政区没有明确关联的准政区,更不能仅关注正式政区而将准政区排除在行政体系之外,应尝试将准政区逐步改制后纳入正式政区体系之中。与此同时,要协调好纵向的职能部门之间的权责关系。明确政区和准政区职能部门的纵向管辖关系,保证政府职能有效执行。

4.3 强化基层政区设定标准,规范基层政区治理

基层政区的设置与优化是推动区域一体化和职能一贯性的重要基础,也是确保人民群众公共服务质量和水平的保障。在既往海南的行政区划调整中,海南省基层政区的设置与调整没有充分根据政区要素的变化及时变更基层政区类型,如城关镇改街道等。

在未来的行政区划调整中,应该特别注重基层政区设置与调整(撤乡改镇、撤镇设街道)标准的设定,规范和优化基层政区的设置,尝试将农场居和开发区内的固定居民编入正式的镇级政区,根据行政管理职能要求和财政资源等能力合理划分基层政区的幅员、配置基层政区的管理人员队伍,统一优化基层政区的命名和信息平台建设,为推进基层政区治理的精准化做好制度保障。

5 结语

1990年代以来,行政区划调整和各类准政区的设置成为推动中国城镇化和地方经济发展的重要力量。通过行政区划调整和各类准政区如开发区、新区、自贸区等的设置,引导人口、土地等各类资源优化配置,带动集聚经济,迄今为止起到了积极的效果。但是另一方面,这也造成了随后的政区碎片化和治理困境。面向更大范围的区域治理,基于行政区划的基本要素和基本规律进行理论和案例研究,此时就显得非常必要。

海南的中国特色自贸港建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措。在全面深化改革开放实验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心以及国家重大战略服务保障区的战略定位之下,海南省委省政府提出“全岛一盘棋、全岛同城化”“把海南作为一个大城市来规划建设管理”的构想,但是这些宏大的构想忽略了海南行政区划日益碎片化的现实。现实中,海南直管19个市县、7个国家级重点园区以及26个省级园区,大部分产业园区经济管理权限高于其属地政府,甚至部分园区还托管政区,这就导致了一体化的设想与碎片化的行政区划之间的显性矛盾。这一矛盾不单单是因为横向的地方政府间基于行政区经济的逻辑相互竞争和掣肘,还与历史上国家对海南定位不断变化的制度背景、海南对自身行政区划结构优化举措以及地方尺度上的基层政区设置与调整密切相关。因此,当前推进海南自贸区建设的过程中,需要更好的理解海南行政区划碎片化的多重逻辑,也需要务实推进破解碎片化的行政区划调整进路。

本研究以海南省为例,分析了政区划碎片化的成因、主要特征,并提出了面向未来的海南省行政区划优化调整策略。这些调整涵盖多个层面、多个尺度,不同尺度下的区划调整逻辑不同,有不同的价值目标取向,限于篇幅,不再展开讨论。总体而言,如何发挥行政区划的引导效应,从不同层面深入理解并弥合碎片化的行政区划管理与一体化的区域发展之间的矛盾,这是未来行政区划研究的一个重要课题。其中各类准政区的设置与优化是一个尤其值得深入的话题。本文仅抛砖引玉,期待各位专家同仁指正并参与这一话题的研究讨论。