传统农耕智慧下的乡村社会生态韧性

——福建省南靖县世界文化遗产河坑土楼群聚落景观解析

袁晓梅

朱锦心

李 凌

关蓓婷

刘斯曼

南靖县位于福建省漳州平原和闽西南山地交界处,原为土著畲族聚居地带[1]。随着明中叶的汉人南迁,稻作农业逐步取代了土著刀耕火种的游耕方式,创造了农副养结合的山区复合型农业生态系统,以及与之对应的生产生活方式[2]143-148,成就了“山-水-林-田-塘-土楼”一体的聚落景观[3-5]。河坑村作为闽西南山区众多客家土楼聚落之一,其北斗七星的土楼群独具特色,并于2008年入选世界文化遗产。随着遗产保护捆绑的旅游开发,河坑村聚落景观被彻底重塑,不但危及土楼遗产的原真性保护,还引发诸多可持续发展困境[6]。

常规的乡村景观可持续保护主要采用生态学方法,讨论生态环境修复或旅游差异化发展[7];也有针对聚落现状开展景观特征评估[8-10]、景观价值评价[11],以及景观资源保护[12]等的研究。乡村是一个人与自然互动的社会生态系统[13],生态学修复虽然可以提供技术解决方案,却无法从根源上解释乡村社会生态系统可持续性变化的过程与现实困境的起因。当前生态智慧引领下的社会生态实践研究,通过整合人类活动与自然环境探讨社会生态韧性,对本研究从传统农耕智慧切入的乡村社会生态韧性研究具有积极启示[14-15]。从传统农耕智慧切入,分析聚落景观形成背后的人地互动,有助于揭示乡村社会生态系统的韧性机制,促进可持续发展的整体策略,从而为生态文明时代的乡村振兴寻求可能途径。

1 河坑村概况

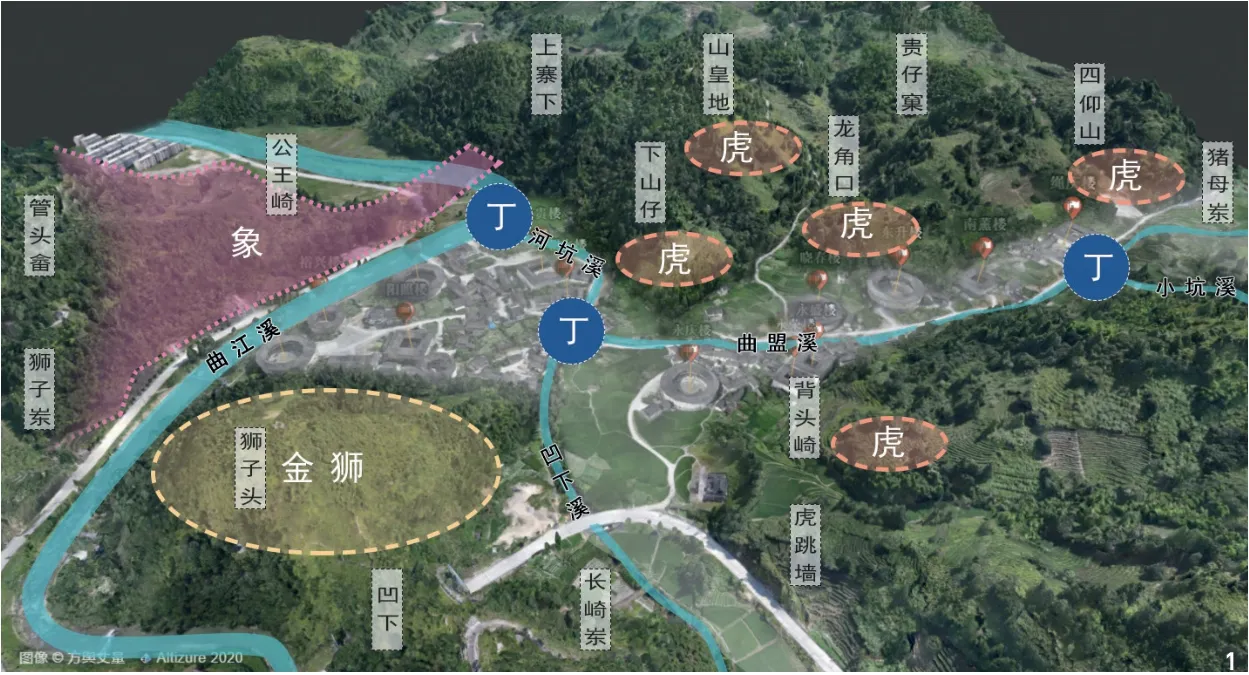

河坑村位于闽西南客家山区一处四面环山的狭小河谷平地(图1)。“凹下溪”与“曲盟溪”在聚落中心汇入北部的“曲江溪”,形成了山水相依的客家土楼聚落[16-17]。当地人将“曲江溪”这类由江河(船场溪)支流形成的溪流称作“河”,将“凹下溪”这类由山泉汇集而成的小溪称作“坑”,“河坑村”因之得名[18]。

图1 河坑村聚落及风水格局示意图(作者根据村民口述资料绘制)

明末(1443年),广东大埔张念三郎兄弟迁居至石桥村。恰有风水先生指点,认为现今河坑村址西侧山体“狮子岽”和“狮子头”构成“狮象”,与周边5座形似“五虎”的山头,以及象征财富与人丁兴旺的3个“丁”字水口,形成了“五虎闹金狮,狮象守水口”的风水格局,是适宜开基的宝地。明嘉靖年间,张仕良的儿子张六一选择“凹下溪”与“曲盟溪”交汇的“丁”字水口处建造第一座土楼——“朝水楼”[19-20]。至清康熙年间,已形成“山-水-林-田-塘-土楼”一体的农耕聚落景观。这一聚落格局基本保持到人民公社时期。

本文采用文献研读、口述历史、参与式观察相结合的方法,初步还原清代至民国时期河坑村聚落景观形态,包括“山-水-林-田-塘”一体的农业生态景观,以及农耕生产、岁时民俗等乡土文化景观。透过其景观形成背后复杂的人地互动,揭示传统农耕智慧下“人与天调”的乡村社会生态韧性。

2 “因地制宜”的山地农业生态系统

传统农耕社会是一个土地依存型社会,主要的生产资料是土地。由于土壤与气候的关系,农田水利也十分重要,形成了涵盖土地利用、作物种植、农田水利和土壤改良等各层面的“因地制宜”智慧[21]。

2.1 土地利用格局

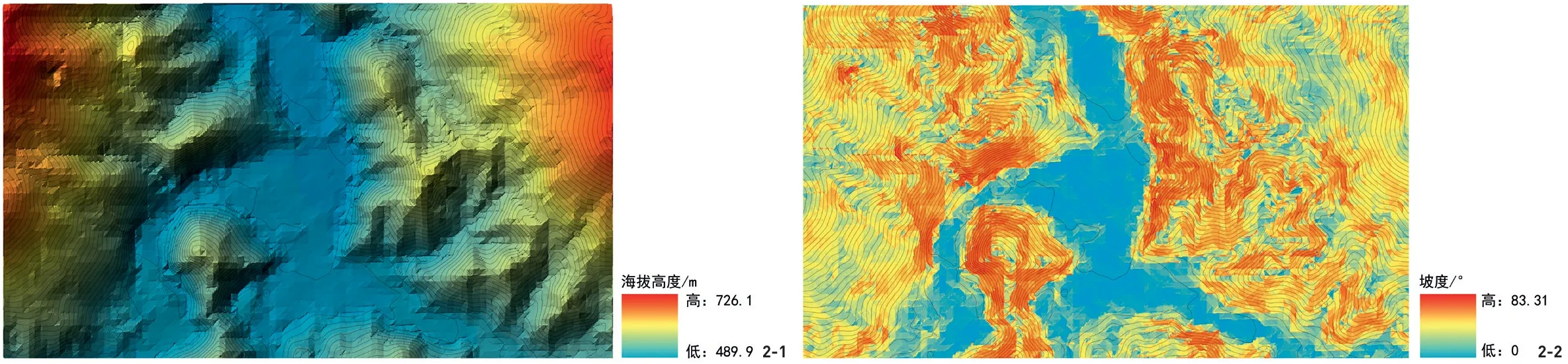

河坑村地处闽西南山区,年平均温度20℃,年降雨量1 700mm,属亚热带气候。这里冬无严寒、夏无酷暑、雨热同季,光热资源十分适宜植物和农作物生长。山区土壤以酸性红壤为主,稻作产量不高(明清时期一亩地仅产水稻100斤左右),加之地形复杂、破碎,发展稻作农业的空间十分有限(图2),可谓“山多地少,土瘠民平”。秉持“农田不足副业补”的理念,河坑村发展出以粮食生产为主,山林经济为辅,兼重养殖、副业的山区型农业经济模式,并形成了与之对应的土地利用格局。

图2 河坑村海拔高度(2-1)和坡度(2-2)分析(作者根据南靖县土楼管委会提供的测绘图绘制)

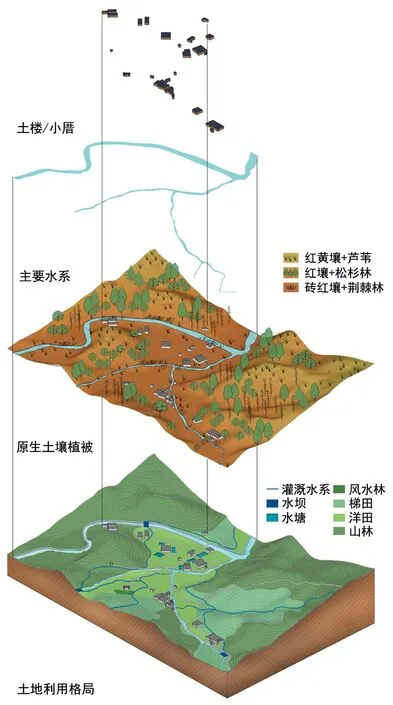

如图3所示,河坑村适宜稻作的河谷被开发成可供水稻种植的洋田;有灌溉水源的缓坡(坡度<25°)被开垦成梯田;水源不便的地区则垦作旱地。近山顶地带保留了足够的水源林,经济林被小心地安排在半山腰或山脚处,呈现出“山林-丘陵旱地/梯田-洋田/宅间菜地”互相嵌套的土地利用格局,既不与粮食作物争地,又能获林木之利,同时较好地实现了水土保育,充分反映出汉人稻作农业适应山区自然环境的生存智慧。

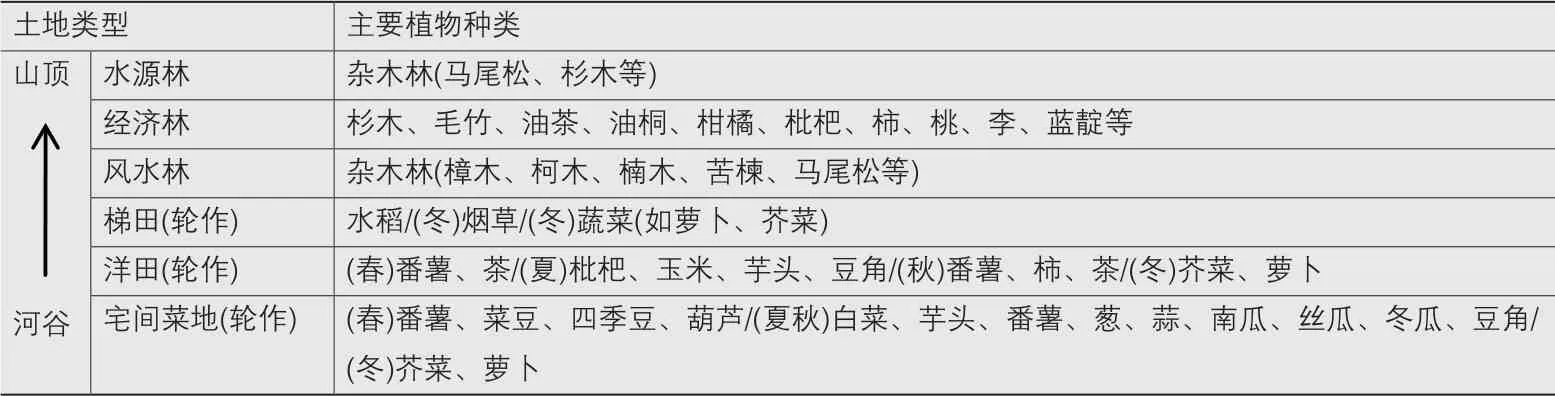

此外,河坑村海拔跨度大,土壤水热条件随海拔高度变化而不同。海拔300m以下的丘陵、河谷主要分布砖红壤,海拔300~700m的低山丘陵主要分布红壤,海拔600~700m的山地主要分布黄红壤[22],原生植被从山脚至山顶呈“荆棘林-杂木林-茅草”的垂直分布(图3)。由于不同农作物生长所需的土壤水热条件各异,河坑村的植物种植结构在垂直方向上也反映出不同的布局(表1)。

图3 河坑村土地利用格局示意(作者根据南靖县土楼管委会提供的测绘图绘制)

表1 河坑村植物种植结构的垂直布局

其中,马尾松和杉木等涵水能力较强的抗逆性树种用作水源林的主要植物,被安排在海拔较高、靠近山顶的地带;海拔略低的向阳之地种植喜暖、喜阳的油茶和油桐等经济作物;风力较小、日照充足的坡地种植柑橘、枇杷、柿、桃和李等果树[23]。风水林多为原生杂木林,在保育水土的同时,较好地保护了地域的生物多样性。当地流行着“山顶松,山腰桐,山脚竹”等农谚,就是对这种“因地制宜”智慧成就的农业生态景观的概括。

稻谷按栽种和收割季节分为双季稻和单季稻。水热条件较好的洋田种植双季稻,包括早稻“六月白”“清流”和晚稻“喷锦”“乌占”“红米”等。海拔较高的山田种植单季稻,包括早稻和“八月白”等中稻。为了提高土地利用效率,水稻收获后的洋田会间种一轮烟叶、蔬菜或豆类。烟叶一般于春节前育种(施土粪底肥),春节后下种[丛距2尺(约0.67m)],3月长到1人多高就剥叶晒烟,重新泡田插秧。

蔬菜按时令种植,春节前种番薯、大蒜;春节后种菜豆、四季豆、萝卜和葫芦;小满和立秋种番薯;立冬后种芥菜。房前屋后、田间地头的隙地也种满各种豆类、番薯或蔬菜,补充粮食作物的不足。

这种从山林到河谷地带由水源林、经济林和风水林构成的林地,由杂粮和竹果构成的旱地,以及梯田、洋田、菜地嵌套配合的间、套种土地利用方式,从空间和时间2个层面发挥了土地利用潜力,形成了多层次的土地利用格局。在有效提高土地产出的同时保障了土壤肥力,集中体现了“地少人多”的客家山区生存智慧,成就了独特的山地农业生态景观。

2.2 陂塘水利系统

南靖山区地势坡度大,暴雨时河水急涨急退,无雨则常常干枯。由于稻作农业需要稳定的灌溉条件,利用山区高差水源修建陂塘堰坝,形成自流灌溉的农田水利系统,在南靖山区分布十分普遍:“靖地多山,高高下下,民狎其野,唯流泉是资,苦旱者十之八九,苦潦者十之二三,其间大溪小涧,可渠者不知凡几;而柔竹木为轮,激水在山,其机甚巧,而灌于田,则为利又甚溥也。若夫蓄为潴,导为流,可以储不足,泄有余,而曰陂、曰圳者,则里有之,村有之,虽仆数不尽也”[24]42。

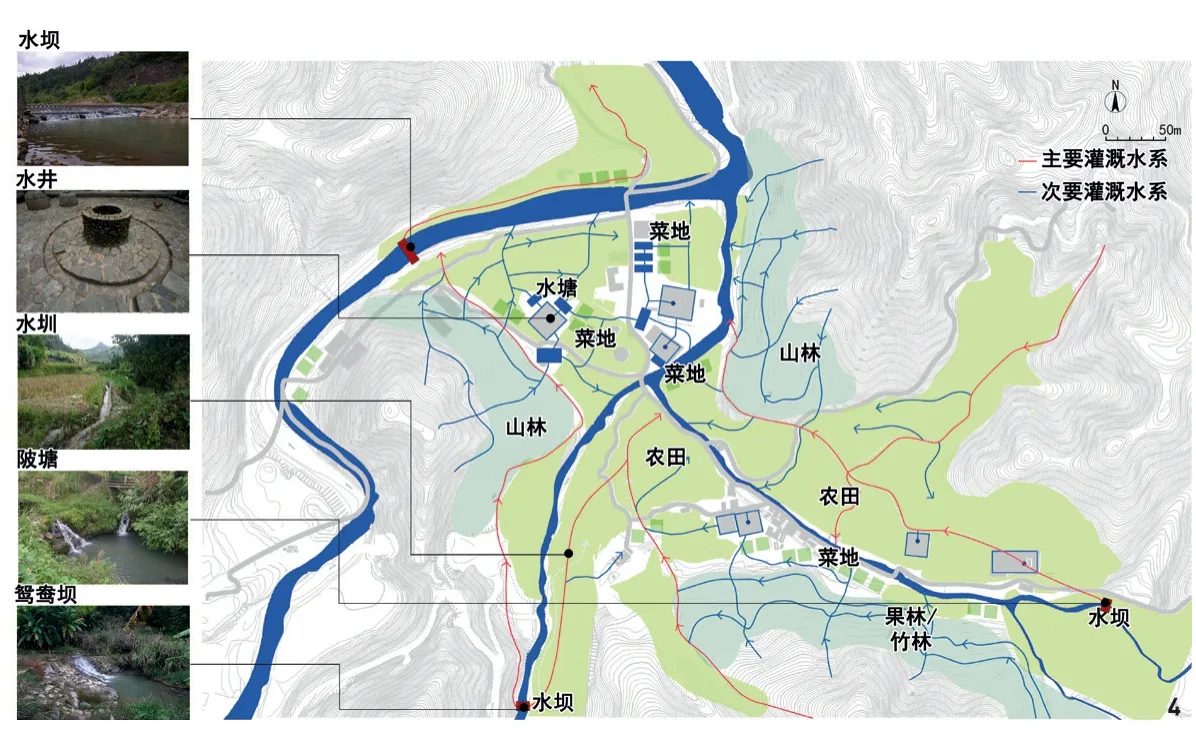

河坑村地表水源十分丰富,“河”与“坑”代表了这一环境特征。其陂塘系统充分利用3条主要水系的高差势能,结合山区地势形成自流灌溉系统。如图4所示,“凹下溪”在山体至高处设鸳鸯坝拦水成“陂”,将溪水由南向北顺势分流到2条水“圳”(沟渠),灌溉河谷地带的大面积洋田;“曲盟溪”按地势高差设置了多级水坝,层层引流灌溉两侧山田;北岸河谷地带的洋田则因靠近“曲江溪”,直接拦河引水灌溉。此外,用水“圳”将聚落中零散的风水塘串联起来,与农田和土楼内部的水井、排水沟等相互连通,有效整合了地表与地下水源,形成“山泉(溪流)-水坝-水圳-农田(水塘、水井)-溪流”的立体化、网络化陂塘体系,保障农田旱涝保收,并为农田灌溉、生活供水及排污等提供了整体化解决方案,成就了与山区农业生态系统协同的陂塘水利景观。

图4 河坑村传统农耕时期主要陂塘水利系统示意(作者根据村民口述及现场考证复原资料绘制)

2.3 土壤改良

河坑村自然土壤以红壤为主,pH值为5.0~6.5,呈明显酸性。耕作层有机质含量中等,土层较厚、土质疏松,稻作产量不高。村民常常施以碱性、暖性的土粪①,增加地热的同时,中和土壤酸性,同时补充磷、钾等元素,疏松土壤,提高土地透水性[25][26]176-182。土楼的客家村民提倡种养结合,普遍饲养鸡、鸭、猪、狗、牛、羊等家禽,为农田提供了丰富的粪肥。当地流传着“作田无饲猪,好比秀才无读书”的农谚,讲的就是这个道理。

山区昆虫等食料众多,除了插秧和收割季,人们上山下田都挑着三四十斤重的鸭笼,将鸭子带到田间地头自行觅食,收工时再赶回笼,谓之“管鸭”[26]187。一方面鸭子可帮助吃掉稻田中的害虫,鸭粪又可做肥料为农田施肥,实现了山区能量和物质的有机循环。

正如“冬即除草蒿聚为墩,覆以泥,火焚之,谓之灼田。夏禾既登,渍以水,俟其糜烂而耨之,所谓火耕水耨也”[24]57所述:冬天,村民趁农闲上山采集干枯的茅草,和着农田的泥巴一起焚烧,做成“草木灰”用作肥料;“大暑”割完早稻,稻谷的禾头和杂草都及时踩到泥巴下面,待其腐烂后作为基肥。

豆科作物根上有根瘤,可将空气中的氮元素固定到土壤中,增加土壤氮元素含量。豆科作物与禾本科植物轮作,可以增加土壤中的有机质含量[27]。从生态学角度来看,这种精耕细作的方式较好地改善了作物与其生长环境的关系,有利于抗御自然条件的不利影响,提高单位面积产量。

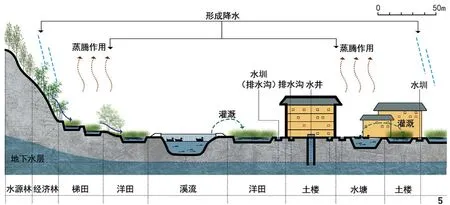

明清时期,河坑村农田耕种拓展到广泛的适耕地带,聚落原生环境发生了根本性改变:“南靖土多肥饶,民近淳厚,农尤最勤,岁谷两熟,山砠水媚,莫不耕作”[24]57,基本形成“山-水-林-田-塘”的复合型山地农业生态系统(图5),奠定了土楼聚落的景观雏形。

图5 河坑村“因地制宜”的复合型山地农业生态系统示意(作者根据村民口述及现场考证资料绘制)

3 “顺天应时”的农耕生产与生活方式

传统农业靠天吃饭,生产节奏同自然界气候变化节律高度一致。早在春秋时期,我国就形成了指导农耕生产的月令文化体系,通过将农事活动纳入春耕、夏耘、秋收、冬藏之时序,有效整合了农业生产的自然节奏与社会运行的人事秩序,塑造出一种“顺天应时”的农耕生产生活方式[28]。由于气候条件及自然环境的不同,不同地域的生产与生活方式各异。所谓“十里不同风”,正是人类社会主动适应自然环境的结果。

春天万物复苏,乡村开启了一年中忙碌的春耕生产。就河坑村来说,“春分”前要完成引水泡田、劈田岸、犁田、耙田、积肥等一系列农事活动,“清明”和“谷雨”完成水稻插秧。

夏季是农作物生长的季节,主要进行除草、驱虫等田间管理工作。劳作的节奏缓慢下来,村民利用这段时间开展造纸、劈山、樵薪或管理山林等副业[29]。

秋季水稻丰收,村民需要在“霜降”前完成秋收,晾晒好稻谷并碾米,农事又变得繁忙起来。

冬季收割完水稻,农田就闲置下来,村民迎来较长的休息时间,重要的祭祀活动多在这段时间举行,同时充分利用闲置土地种植烟叶或蔬菜。

水稻一般于“惊蛰”时开始播种,“清明”后(农历三月)莳早稻,六月收获;晚稻七月莳,“霜降”前收[30]。高海拔山田易受冷空气影响,需在“谷雨”前下种,耕作过早稻可间插中稻,“芒种”补垄补秧;六月收获完早稻,中稻就开始生长,至“寒露”收获,比一般的双季稻早收获一个月。

河坑村盛产毛竹、绿竹、桂竹,为造纸提供了丰富的原材料。按照“清明争出土,谷雨争着高,竹麻不吃小满水”的生长规律,翌年“小满”前砍下嫩竹造纸,与石灰一起浸泡后捣烂,10月制作粗纸。为了保障来年竹子生长茂盛,8—12月需上山清理杂草。

年复一年,这种顺天应时的农耕生产通过农时把握,合理地利用自然界光热水气资源,成就了河坑村的四季田园景观,同时也将人牢牢地捆绑在土地上,忙时一头扎进田地,闲时祭天祭地祭祖先,将遵“天”的行为转化成“礼”的仪式,固化出特定的岁时民俗[31]。直至现在,河坑村仍然传承着丰富的民俗活动。

正月十五祭祖是河坑村岁首最重要的民俗活动,仪式安排在宗祠“世英堂”举行。从“管头畲”“狮子头”“虎跳墙”“猪母岽”等山头名称可知,河坑村早期生活着土著畲族人,还有老虎等猛兽出没,张氏祖先开基建业相当不易。“世英堂”始建于明朝万历年间,是张氏族人在河坑这片土地站稳脚跟的重要标志。仪式由德高望重的族老主持,各房子孙在族老带领下向祖先牌位行礼跪拜,在追思祖先的同时,将社传与家训注入子孙后代的精神血脉,对维护文化延续及社会稳定有着积极作用。

二月初四是河坑村独有的民俗“添丁坟”祭(图6)。“添丁坟”是河坑二世祖张六益的2位婆太(妻子)之墓,由于曾氏和王氏对张氏的繁衍起到了重要作用,因此被张六益安排安葬在朝水楼前的“丁”字水口,寓意人丁兴旺。仪式由每年第一个生男丁的家庭作“头家”,带领宗族子孙到朝水楼前行祭祀礼,充分体现了传统农耕民族生生不息的精神观念。

图6 “添丁坟”祭祀(作者摄)

三月十五是“保生大帝”诞。“保生大帝”是闽西南地区最具影响力的“医神”,远乡近里无论什么病痛疾苦都前来祈求保护。每年诞辰,人们将绳庆楼的“保生大帝”金身请到神轿,抬着在各家门前游走一圈,寄托消灾避祸的愿望,称作“游乡”(图7)。闽西南山区地僻多瘴,“平土居者多中湿,山居者多病疟”,南迁汉人将中医“药食同源”文化融入一日三餐(图8),形成了应对恶劣自然环境的药食保健智慧[32-33]。“保生大帝”提供的药方,也离不开这些日常保健的药食本草。河坑村动植物资源丰富,人们熟知各种草木、动物及昆虫的凉、热、补、损和毒等药食功效,田间地头、房前屋后的一草一木,都是日常药食的重要来源。这种药食同源的生活习惯不但成就了“食·疗·景”一体的聚落植被景观,而且较好地维护了地域的生物多样性。

图7 “保生大帝”巡游(作者摄)

图8 晾晒仙草(作者摄)

围绕一年四季的农事活动,河坑村还有名目繁多的“醮会”[34],如每年农历五、六、七月有“保苗醮”;冬月有“保安醮”,又称“冬福”(图9)。清代至民国时期,河坑村还有每3年一次的“安龙青醮”,又称“打大醮”,村民在农田里搭高台请道士施法,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。仪式持续3天,还会请芗剧戏班表演助兴。这些“醮会”并不一定能解决实际问题,却将耕作活动与宗教行为联系在一起,培育了人们敬畏自然的虔敬之情。

图9 “冬福”(作者摄)

“清明”“端午”“中秋”“重阳”“冬至”“除夕”等传统节令,河坑村都有相应的民俗活动,并配有特定的节令食品。如“清明节”杀猪、做粿,“端午节”吃米粽、饮雄黄酒,“中秋节”吃月饼,“冬至”吃糯米汤圆,“除夕”吃猪肉、鸡鸭、年糕,等等。这种饮食习俗与中医四时养生思想融合,衍生出“不时不食”“应时而食”的养生方式,对维护自给自足小农经济的能量系统平衡具有积极意义。

长期以来,这种顺应土地节奏的生产生活方式,将个体生命流程纳入宇宙秩序。自然秩序的生态系统、精神秩序的信仰体系,以及社会秩序的仪式实践交汇融合,促进了以环境适应为基础的农耕文化积累,奠定了一种由家庭、宗族及其依靠的自然环境所形成的、自我持续发展的环境友好型社会,也为聚落增添了独特的人文风景。

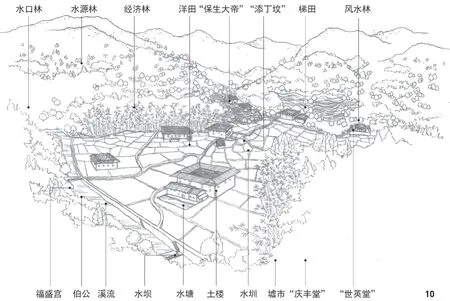

4 “人与天调”的聚落景观

明末清初,河坑村荆棘丛生的原生环境已按人类生存之需被彻底改造,“山-水-林-田-塘-土楼”一体的农耕聚落景观基本形成。这一时期,河坑村与外部系统的物质、能量和信息交换缓慢,社会生态系统基本保持着自给自足的内在平衡,景观形态也相对稳定。“小陂遏水,润塘引流”的水利系统改善了湿卑的瘴气环境,山区变得宜居;海外引种的土豆、玉米、番薯等山地作物充实了山区的食物来源,人口稳步增加;官方立学社、训童蒙,“男子生,六岁以上则亲师,随细民读书,为士大夫齿”[24]58“家弦户诵,萤窗雪几达于山陬僻壤,教化之所甄陶,风气日上”[24]110呈现出“高下缘其地,燥湿随其宜,按其图籍,稽其户口,以田里安甿庶,以诗书泽秀民,惟土物爱厥心,睦、媚、任、恤,一道同风,以教化之所周洽也”[24]]274的文明景象(图10)。人们顺天时,遵地宜,依五谷百蔬之性,春耕夏耘,秋收冬藏,一始一终,融成一体。个人的生活安定有序,社会则“相与群居而无乱”。乡里同井,出入相守,守望相助,疾病相扶持,呈现出一派彬彬合度的大善之境。

图10 清代至民国时期河坑村聚落景观复原示意(作者绘)

清末朝廷开海禁,河坑村所处的官方驿道日益兴盛,发展出该地区最大的贸易市场——曲江市场,促进了河坑村与漳州平原乃至更大的海外市场的商品交易。出于经济效益考量,河坑村大力发展造粗纸、采松脂、染布、制茶等山林副业,蓝靛、茶叶等经济作物的种植面积增加,既有社会生态系统中的物质、能量、信息交换发生改变[24]234-270。种植结构的单一化导致动植物多样性减少,作物病虫害增加;造纸、烤烟、制茶等消耗大量竹木,导致水土流失;曲江溪河床逐步增高,致使水患频发。此外,经济发展也带来了人口增长,原本“土满人稠”的河坑村人地关系变得更加紧张。自清康熙年间,张氏族人陆续向海外移民,并一直持续到中华人民共和国成立。受“安土重迁”观念影响,海外移民往往寄钱回家辅助家乡建设。民国中后期,中国台湾地区宗亲支持开办的茶厂、染房等成为闽粤赣山区经济的重要来源,以至当时有人将台湾地区称作“外宅”[2]153,加深了社会和生态系统互动的复杂性。这一时期,河坑村制定了乡规民约保育山林,规定没有成材的树木和谷雨前的竹笋等均不得偷伐,违者需挨家挨户派送豆腐认错,有时候还要求违反乡规民约的人敲锣,增强警示作用。水源林和风水林则采取更加严格的保护措施,“禾苗全靠水,无山断水闹饥荒”“山是摇钱树,只砍无种空白想”等农谚[35],反映出平衡自然资源开发与生态功能保护的主动思考。因此,这一时期的河坑村聚落景观虽然一直处于动态变化中,但资源开发始终被控制在系统自我修复的能力范围内,呈现出“人与天调”的社会生态韧性。

中华人民共和国成立后的集体经济、改革开放后的包产到户,以及新技术应用、农田水利发展和作物引进等,都从不同层面影响了既有的社会生态平衡。尤其是2008年河坑村成功申报世界文化遗产后,遗产保护捆绑的旅游开发彻底改变了聚落景观形态,引发河坑村巨大的可持续发展危机[6]。如何在基于预防原则的层面上完善不同空间的资源配置,重新建立“人与自然”的互动平衡,需要从传统的生存智慧中汲取经验。

5 结语

本研究初步还原了清末至民国时期河坑村聚落景观形态。从传统农耕智慧切入,分析了景观形成背后复杂的人地互动。结果表明,传统农耕时期河坑村通过“因地制宜”的土地利用格局和 “顺天应时”的生产生活方式,有效整合了乡村的自然生态环境与人类社会秩序,赋予乡村“人与天调”的社会生态韧性,形成“山-水-林-田-塘-土楼”一体的农耕聚落景观。这种韧性系统通过主动调节人类行为适应或转化外界干扰,较好维持了社会、经济和自然等子系统的协调平衡[13,36],其核心是传统土地依存型社会中人与土地的直接联系。现代社会各种信息和科技已成为经济结构的中心,在某种程度上将人与土地的关系转变成了人与信息环境的关系,可持续发展的困境已不再是系统内部的自我调节可以解决。因此,建构一种超越地方层面的跨尺度、互联、耦合的关联性社会网络,整合分离的自然生态系统与人类社会系统,将有助于促进相关要素间的社会学习过程和反馈调节机制[37],重建乡村的社会生态韧性,是保障乡村可持续健康发展的可能途径。

注释:

① 土粪是把干燥的树木、草垛等可燃物与铲起来的草皮和土皮一起燃烧,直到把土烧熟,冷却后将混在土中的小石头用竹筐筛掉,留下精细的部分。土粪可以作为基肥和追肥,也可以与人的尿粪搅拌使用。