伴生放射性矿开发利用辐射环境安全监管法规体系的现状

吕彩霞,谢树军,廖运璇,陶威锭,商照荣,滕柯延

(生态环境部核与辐射安全中心,北京 100082)

为了确保辐射环境安全,核工业经过几十年发展已建立了一套较为完整的适用于核设施、铀矿冶和核技术利用的法规标准体系,对辐射环境安全管理起到了重要作用,很好地预防了相关活动和实践对环境的辐射影响,控制了潜在的环境风险,但伴生矿未纳入该体系。我国矿产资源丰富,矿物种类繁多,矿产开采量大。日益发展的伴生放射性矿开发利用活动在带给利好的同时,也对我国环境安全也造成了直接或间接的影响。伴生矿除利用所需矿用成分外,在开采、精选、冶炼、加工和利用过程中,对天然放射性核素进行了一定程度的迁移、浓集和扩散,使得伴生的天然放射性核素在这些环节通过废气、废水或固体废物进入环境,对环境造成辐射污染。从近几十年国家对于辐射的监管,以及两次对伴生矿污染源普查的结果来看,伴生矿开发利用所带来的辐射影响在逐渐变大,因此,从监管层面已经开始重视伴生矿开发利用所带来的辐射影响。另外,长久以来,对于伴生矿的放射性,主要是参照铀矿冶的相关标准执行,由于伴生矿行业众多、工艺复杂,在参照执行铀矿冶法规标准的过程中发现很多不适用和不合理的情况。此外,《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》中也明确提出加强伴生放射性矿辐射环境管理;完成伴生放射性矿现状调查和辐射现状普查,推进伴生放射性矿产资源分类管理;开展锆及氧化锆、石煤、稀土等伴生放射性矿开发利用辐射安全监管和辐射环境标准研究。综合上述原因,伴生矿开发利用行业有必要制定适用于行业自身发展的法规标准体系。

1 我国辐射环境安全法规标准体系现状

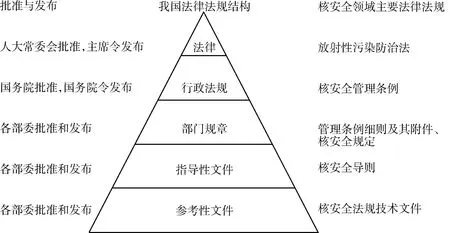

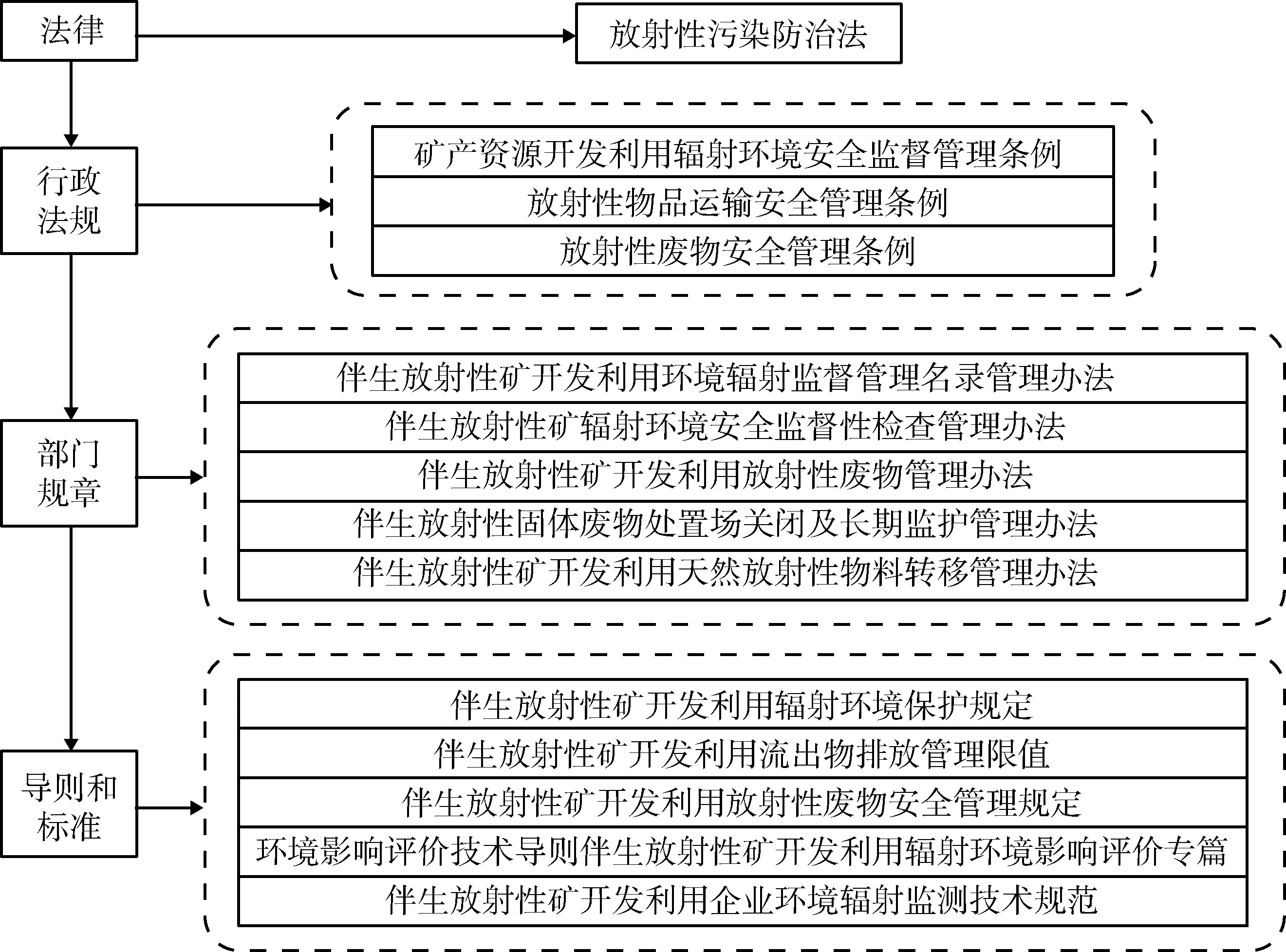

我国的辐射环境安全法规标准分为五个层次:法律、行政法规、部门规章、导则标准和指导性文件(图1)。截至2018年,我国已制定两部辐射环境安全专业法律、七项条例、二十九项部门规章、九十三项导则、九十五个标准和八份技术文件,这些法规标准构筑了我国核安全和放射性污染防治的安全屏障,对我国核电厂、核燃料循环设施、核技术利用和铀矿冶设施的辐射防护与影响发挥了重要作用。

图1 我国辐射环境安全法规体系

2 伴生放射性矿开发利用辐射环境法规体系现状

我国的辐射安全法律有两部,分别是《放射性污染防治法》和《核安全法》。《核安全法》主要是保障核安全,针对核设施,不适用于伴生矿。《放射性污染防治法》的适用范围包括伴生矿开发利用过程中发生的放射性污染的防治活动,其中,针对伴生矿的具体要求为对伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿,应当建造尾矿库进行贮存、处置[1-4]。

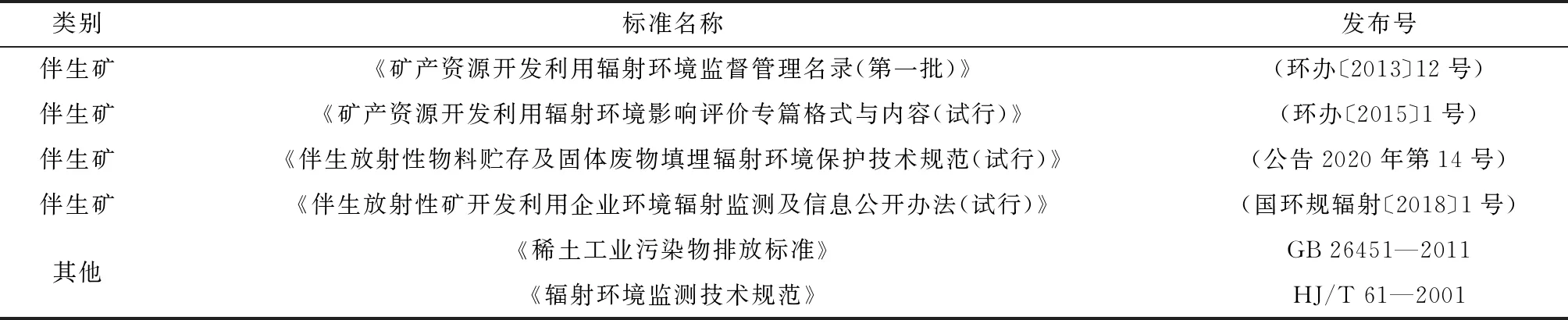

对于伴生放射性矿开发利用,并没有相关的行政法规,仅有几项部门规章,以及一些参照执行的其他标准,主要是稀土的排放标准和辐射环境监测的标准,详见表1,基本形成了伴生放射性矿开发利用辐射环境体系。目前还有两项已完成征求意见,分别为《伴生放射性矿开发利用环境辐射限值》(报批稿)和《伴生放射性矿开发利用项目竣工辐射环境保护验收监测报告的格式与内容》(报批稿)。

表1 伴生放射性矿开发利用现有部门规章

3 开发利用活动对辐射环境的影响

矿产资源种类多,开发利用活动也相对较多,开发利用过程中将伴生的U-238、Th-232、Ra-226等天然放射性核素人为暴露到地面环境中,并随着矿石的加工、冶炼、废弃物的排放而转移到产品、副产品和“三废”中,为了控制伴生放射性矿开发利用的辐射环境影响,目前按照《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录(第一批)》要求,对于纳入该名录的稀土、铌、钽、锆及氧化锆、钒以及石煤行业中,原矿、中间产品、尾矿(渣)或者其他残留物中铀(钍)系单个核素含量超过1 Bq/g的开发利用项目,应编制辐射环境影响评价专篇和辐射环境竣工验收专篇。从2019年1月1日开始,相关企业已开展环境辐射监测并公开相关信息。开发利用过程中产生的放射性固体废物要求妥善贮存,散、乱、污堆放基本得到杜绝,伴生放射性矿开发利用项目的辐射影响基本得到了有效控制。也存在不在名录监管范围内的其他行业的辐射水平偏高,但需要纳入监管范围的情况。

4 伴生矿辐射环境安全法规标准体系存在的问题

我国核设施的辐射环境安全法规标准体系完善,对我国的辐射环境安全起到了保驾护航的作用。早期伴生矿开发利用的类别少、规模小,相应的辐射影响也较小,因此伴生矿的辐射没有引起足够的关注,随着伴生矿开发利用的规模变大和类别增多,在日常的实践应用中,逐步发现部分工艺或物料或废物的辐射水平高。另外,伴生矿开发利用行业中只有稀土规定了流出物排放标准,按照我国标准化法的规定,未制定行业标准的应执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中流出物的排放浓度限值,即总α≤1 Bq/L,总β≤10 Bq/L,但该标准颁布20多年来,由于限值存在不足,一直没有很好地执行;此外,该限值对于伴生放射性矿开发利用企业来说过于严格,达到该限值的经济代价大。总体来说,为了行业更好的发展,同时保证辐射环境的安全,完善伴生矿开发利用整体行业的标准体系是非常必要和紧迫的。此外,现有的一些法规标准体系对于伴生矿开发利用整体行业的适用性也存在一些争议,不同企业参照执行不同的标准,导致标准不统一,不利于行业监管。

4.1 法规标准体系不完善

伴生放射性矿开发利用领域相对于其他领域的放射性污染防治起步较晚,在《放射性污染防治法》中,只有三个条款明确提到了伴生放射性矿开发利用,仅包括编制环境影响评价文件、污染防治设施“三同时”要求和伴生放射性矿开发利用的尾矿要建库暂存,这三个方面的内容中,除“三同时”的规定得到了很好的执行,其他两条规定由于不符合实际情况,并没有得到很好的贯彻。除此以外,在伴生放射性矿开发利用放射性污染防治实践中,一些污染防治措施如辐射监测、工业场所放射性污染防治、天然放射性物品的运输问题、工业场地整治问题等均缺少法律依据。行政法规层面的指导性文件缺失,部门规章和指导性文件也很少,到目前为止只有四项部门规章得以颁布实施,并且几乎没有专门的标准导则,近两年开始组织研究制定伴生放射性矿开发利用辐射环境安全相关法规标准。目前还没有对伴生放射性矿开发利用的部门规章和标准导则的编制进行系统性的规划,影响了标准导则编制工作的正常开展[5]。

4.2 参照执行的法规标准的适用性问题

现有的辐射环境安全法规标准体系并不是针对伴生放射性矿开发利用,而主要是针对核设施,核设施和伴生放射性矿开发利用采用的原料、工艺以及污染物均不同,因此不适用于伴生放射性矿开发利用。伴生放射性矿开发利用除了行业内的相关规定外,对于缺失的部分主要参考铀矿冶的一些相关标准。但在使用中存在套用、参照执行适用条件不同的情况。一些法规标准制定的时间较早,缺乏良好的生产实践和监管实践,随着社会经济的发展和生态环境保护形势的需要,一些条款已经不适用于辐射环境安全管理。如《伴生放射性矿开发利用辐射监督名录管理办法》中仅规定了五类行业,伴生矿行业类别众多,仅规定五类存在一定的局限性。

4.3 法规标准之间的不自恰

在仅有的少量伴生放射性矿开发利用法规标准中,法规之间、标准之间还存在不协调的问题。如伴生放射性矿的名词有“伴生放射性矿”“矿产资源开发利用”和“伴生放射性矿开发利用”不同的用法,伴生放射性矿也有“较高放射性水平”的“定性”和“1 Bq/g”的“定量”描述,环境辐射监测的范围、监测项目等也不一致,这些问题的存在,影响到标准的严肃性和可操作性。

5 伴生放射性矿开发利用标准体系规划建议

5.1 上层法律中适时增加伴生矿内容

《放射性污染防治法》是我国放射性污染防治工作的主要参照,伴生放射性矿开发利用的放射性污染防治也在《放射性污染防治法》的指导下开展,《放射性污染防治法》制定时间较早,对于伴生矿的认识和监管均不及现在。另外,鉴于《放射性污染防治法》中关于伴生放射性矿开发利用的相关内容只有三条,建议在后续修订《放射性污染防治法》时增加伴生矿相关内容[6]。

5.2 根据上层法律补充完善相应的条例

由于法律的修订要综合考虑各方面的因素,所以目前修订《放射性污染防治法》不能实现,但在日常的监管活动中,第二层次的行政法规(条例)在放射性污染防治工作中起着非常重要的作用,且修订也相对较容易,因此,在伴生矿开发利用行业应尽快补充完善相应的条例,制定《矿产资源开发利用辐射环境安全监督管理条例》(包括伴生放射性矿和铀(钍)矿开发利用),对《放射性污染防治法》中关于伴生放射性矿开发利用的放射性污染防治工作的要求具体化,对于伴生矿的监管起到更好的指导作用。同时建议修订其他涉及的条例,如《放射性物品运输安全管理条例》《放射性废物安全管理条例》,增加或者修改其中关于伴生放射性矿开发利用的内容。

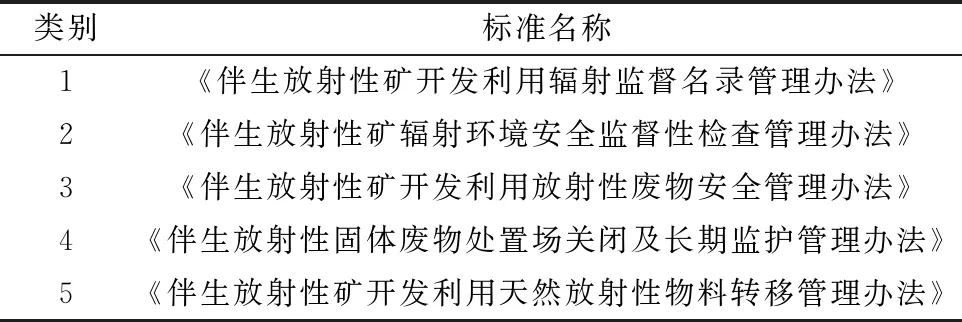

5.3 完善伴生矿开发利用方面的部门规章

伴生放射性矿开发利用辐射环境安全管理法规标准体系的第三层次是部门规章,是由生态环境部(国家核安全局)依据《放射性污染防治法》和《矿产资源开发利用辐射环境安全监督管理条例》等制定的关于伴生放射性矿开发利用放射性污染防治的某一方面的规范性文件,目前已有四项,还需要根据需求制定其他方面的部门规章,详见表2。

表2 需要补充或修改的部门规章

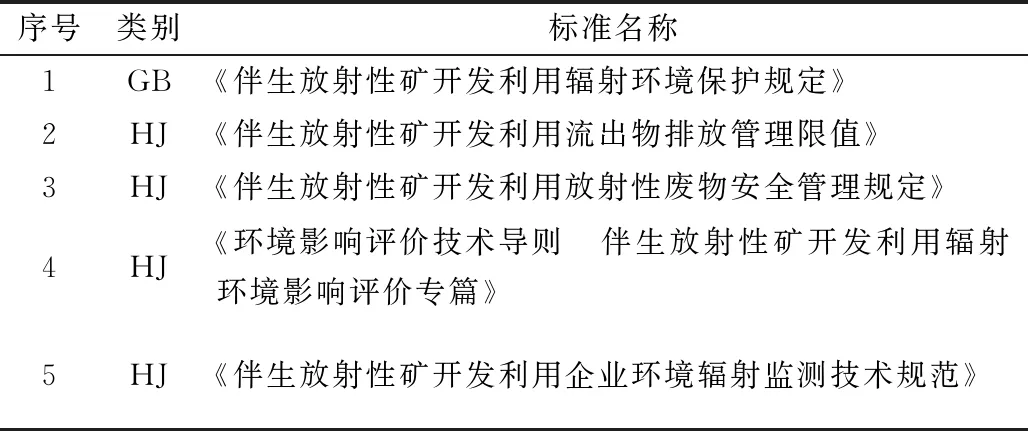

5.4 制定伴生矿开发利用方面的标准和导则

标准和导则是根据行政法规和部门规章制定,针对伴生放射性矿开发利用放射性污染防治某一专业或领域具有可操作性的规范性文件,是严格落实法规要求的重要基础,是伴生放射性矿开发利用放射性污染防治实践的指导性文件,对指导相关企业开展放射性污染防治具有重要作用。鉴于伴生放射性矿开发利用污染源和铀矿冶性质相同,伴生放射性矿放射性污染防治的标准和导则可参考铀矿冶的标准体系进行设计。需要补充完善的标准和导则详见表3,目前国标(GB)系列的《伴生放射性矿开发利用环境辐射限值》已完成征求意见,经过制修订完善后的伴生矿开发利用的法规标准体系见图2。

表3 需要补充修改的标准和导则

图2 伴生矿辐射环境安全法规标准体系