中国种植业碳补偿率测算及空间收敛性

吴昊玥 何宇 黄瀚蛟 陈文宽

摘要 深入研究种植业净碳效应,可为推进种植业低碳转型提供重要依据。基于对种植业碳吸收、碳排放双重属性的考虑,构建涵盖农资投入、稻田甲烷、秸秆处理、作物固碳4方面的核算清单,将吸收量与排放量的比值定义为碳补偿率,对2000—2018年我国30省份的种植业碳补偿率进行测算。在此基础上,探索全国、区域、省域三重尺度下的碳补偿率演进历程与分布特征,依托空间计量模型分析碳补偿率的省际差异收敛性。结果表明:①我国种植业碳补偿率均值为0.855,净效应总体呈现为碳源。东、中、西部的平均碳补偿率依次为0.761、0.852、1.117,说明东、中部整体呈碳源效应,西部则呈碳汇效应。种植业碳排放结构中,秸秆处理碳排放占比最高(47.751%),稻田碳排放占比最低(7.518%)。②从主要年份碳补偿率的省域分布来看,我国种植业尚处于自“碳源型”向“碳汇型”过渡的阶段:净碳汇地区有青海、新疆、黑龙江等7省2区,净碳源地区包括福建、湖南、江西等14省4市,宁夏、四川、广西1省2区则由净碳源转型为净碳汇。③全国及东、中、西部的种植业碳补偿率均不存在σ收敛性,而是各自形成条件β收敛俱乐部。省域种植业碳补偿率存在空间相关性,为邻近省份的趋同过程赋予正向溢出效应,呈互相促进的良性演进特征。据此,提出分源头落实碳减排、分区制定减排政策和加强省际交流协作的政策建议,以期为协调农业生产与生态环境间的关系提供理论参考。

关键词 种植业;碳效应;碳补偿率;空间收敛

中图分类号 F323.2 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2021)06-0113-11

DOI:10.12062/cpre.20201013

随着气候变暖问题愈发严峻,低碳发展热潮席卷了社会生产各部门,农业碳效应也逐渐引起学界关注:一方面,农业生产需消耗大量化肥、农药等投入品,涉及水稻种植、秸秆处理等活动,皆为重要的碳排放源头,贡献了全球人为碳排放的23%[1];同时,作物具备固碳能力,可有效缓解碳排放。尽管农业减排空间低于工业活动,但减排意义和正外部效应更为显著[2]。全国各地已形成地域特征鲜明的农业生产方式,产生的碳效应差别迥异。种植业是第一产业的基石,全面核算其碳排放、碳吸收,重点分析净碳效应的演进历程和敛散特征,可为制定区域差异化的种植业低碳发展措施提供决策参考。

1 文献综述

在农业碳效应研究领域,学界重点围绕四个主题展开讨论:一是碳排放、碳吸收核算及时空演变规律研究,以了解当前的排放现状和规律[3-5];二是碳排放、碳吸收空间关联和地区差异研究,以通过区域合作或差异化方式实现减排目标[6-7];三是碳总量、强度或绩效的收敛性研究,以利用区域趋同性制定整体化的减排政策[8-9];四是碳排放驱动因素研究,以把握实现碳减排的主要方向[10-12]。将视点细化到种植业碳效应上,Cheng 等[13]构建了包含化肥、农药、农膜、翻耕、灌溉和柴油6项排放因子的核算清单,为种植业碳效应核算提供了基础思路。李波等[14]也构建了由化肥、农药等6个排放因子组成的核算体系,并测算了1993—2008 年我国种植业碳排放量。丁宝根等[15]、戴小文等[16]、伍国勇等[17]沿用前述核算思路,分别对全国、区域层面的种植业碳排放展开研究。田云等[18]在考虑6项排放因子的基础上,还关注到稻田甲烷和作物固碳两方面,尝试对2011年我国种植业净碳效益进行测度;郭旋等[19]则对作物碳排放和农业生产资料碳排放加以考量,测算了1994—2013年华中地区的种植业碳排放总量。甄伟等[20]在能源消耗视角下对1993—2013年广东省种植业碳排放的变化特征展开探索。尚杰等[21]除了着眼于6项传统排放因子之外,还将农作物碳吸收纳入清单,对1990—2016 年山东省种植业碳排放、碳吸收和净碳汇量加以测算。

综观已有研究,多数学者直接沿用由化肥、农药、农膜、翻耕、灌溉、柴油6项因子构成的核算清单,并未深入梳理分析种植业全过程、各环节所产生的碳效应,对产出物和废弃物的碳效应较少细致讨论,导致核算范畴相对笼统、内容较为局限。随着研究愈发深入,一些学者认识到传统核算清单的片面性,尝试将作物固碳、稻田甲烷等重要类别纳入种植业碳效应范畴,对现有核算研究进行了有益的拓展与补充。然而,秸秆处理作为重要排放源,依然处于被遗漏的状态。以秸秆燃烧为例,农作物生长过程中会吸收CO2,然而秸秆露天焚烧又会将所固定的部分有機碳释放到空气中,如不计算该部分碳排放量加以修正,将导致种植业碳排放总量被明显低估。截至目前,尚未形成全面系统的种植业碳效应核算清单。此外,在基于核算结果展开的区域差异收敛性研究中,考虑地理空间因素的分析十分鲜见,相似的地理环境与种植结构为邻近地区间要素流动、技术扩散和政策效仿提供了基础,使得农业生产活动相互影响,并进一步作用于种植业碳效应的收敛性,但已有研究均将空间效应抽象化,导致难以准确把握碳效应的实际收敛特征。

针对已有研究存在的不足,本研究试图从以下方面进行拓展:①厘清种植业全过程的碳效应类别,构建包含农资投入(化肥、农药、农膜、农用能源、灌溉)、稻田甲烷、秸秆处理(燃烧、还田)、作物固碳4方面的核算清单,对2000—2018年中国省域种植业碳吸收、碳排放量进行估算,以其比值作为净碳效应的衡量指标——碳补偿率,以期对现有种植业碳效应核算研究进行拓展;②基于对种植业碳补偿率的空间相关性分析,将空间地理因素引入碳补偿率收敛性研究,依托空间计量模型探讨地区差异的演进特征,为合理制定区域性的种植业低碳发展政策提供理论依据。

2 研究方法与数据来源

2.1 种植业碳排放、碳吸收及碳补偿率测算

2.1.1 种植业碳效应产生机理及类别

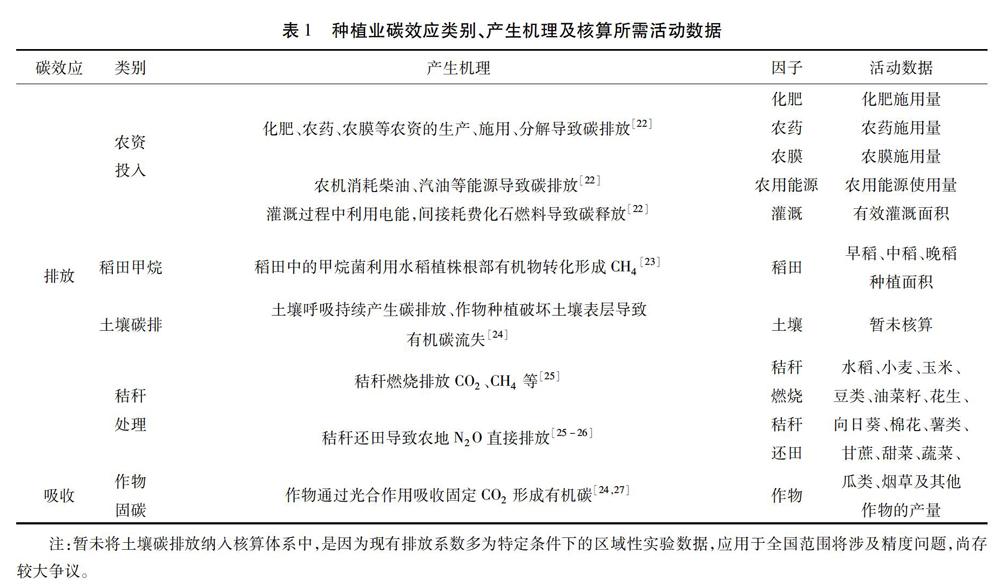

对于种植业碳效应的界定,现有研究往往局限于生产环节导致的碳排放,仅涉及农药、化肥、农膜、柴油、翻耕、灌溉6项排放因子,对作物本身及废弃物关注不够。然而,作物及废弃物是种植业的经济与生态结果,其碳效应理应被涵盖在内。据此,区别于已有研究,本文尝试提出广义的“种植业碳效应”概念,指自投入到产出的种植业生产全过程所产生的碳排放和碳吸收作用。种植业碳排放是种植活动中产生并释放到大气中的温室气体,种植业碳吸收则是作物吸收并固定的温室气体,具体类别、产生机理及核算所需活动数据见表1。

2.1.2 种植业碳排放核算

考虑农资投入、稻田甲烷、秸秆处理3类碳排放源,将各类源头的排放量加总,即可算得种植业碳排放量。各源头包含若干细项,称之为排放因子。

第1类排放源是农资投入,涉及化肥、农药、农膜、农用能源、灌溉5个排放因子,农资投入排放量为各因子活动数据与排放系数相乘加总所得,基础公式为:

E1=∑E1n=∑hn×δn(1)

其中,E1表示农资投入碳排放量;E1n表示因子n的碳排放量;hn为该因子的活动数据;δn为对应排放系数,系数赋值参考段华平等[22]和IPCC[28]的研究。

第2类排放源是稻田甲烷,各地稻田甲烷排放系数有所区别,计算中需考虑各省份差异,测算公式为:

E2=∑E2i=∑qi×fi(2)

其中,E2为稻田碳排放总量;E2i为省份i的稻田碳排放量;qi为省份i的水稻种植面积;fi为省份i的稻田甲烷排放因子,系数赋值源于闵继胜等[23]的研究。

第3类排放源是秸秆处理,包括秸秆燃烧、秸秆还田两项排放因子。其中,秸秆燃烧碳排放的计算公式为:

E3=∑E3i=∑Kk=1(Yik×sk×oik ×lk×efk)(3)

其中,E3为秸秆燃烧碳排放量;E3i为省份i的秸秆燃烧碳排放量,Yik 为省份i作物 k 的经济产量;sk为作物 k 的草谷比;Yik×sk旨在间接计算省份i作物k的秸秆产量;oik 为省份i作物k的秸秆露天焚烧比例;lk为作物k的燃烧效率;efk为作物k的秸秆露天焚烧排放因子。

秸秆还田碳排放的计算公式:

E′3=∑E′3i=

∑Kk=1YikHk-Yik×rk×Ji×bk×li+

YikHk×rk×gk×bk×li(4)

其中,E′3为秸秆还田N2O排放量,E′3i为省份i的秸秆还田N2O排放量;K为农作物种类数;Yik为省份i作物k的经济产量,与式(3)中一致;Hk为作物k的经济系数,Ji为省份i的秸秆还田率;gk为作物k的根冠比;bk為作物k的秸秆含氮量;rk为作物k的经济产品部分的干重比;li为各省农地N2O直接排放系数。

秸秆处理碳排放核算公式及系数赋值均源于程琳琳[25]和《省级温室气体清单编制指南(试行)》[26]。此外,CH4、N2O的全球增温潜势系数分别为6.818 2、81.272 7,将统一按照该比例折算为标准碳,以便后续比较与分析。

2.1.3 种植业碳吸收核算

对于种植业碳吸收,主要考虑作物在生命周期中通过光合作用从大气中吸收并固定CO2所形成的有机碳量,为净初级生产量。计算公式为:

C=∑Kk=1Cik=∑Kk=1ck×Yik×rk/Hk

(5)

其中,C为作物碳吸收总量;Cik为i省份作物k的碳吸收量;ck为作物k合成单位有机质所需吸收的碳量;K、Yik、rk、Hk的含义与式(4)中相同,系数赋值参考王修兰[27]、田云等[24]的研究成果。

2.1.4 种植业碳补偿率测算

由于各地种植业碳排放与碳吸收的差值有正有负,净碳排放(吸收)的绝对量也相差悬殊,不便于后续分析。因此,将碳吸收除以碳排放的比值定义为碳补偿率,如式(6)所示:

M=CE(6)

其中,C、E分别为种植业碳吸收量、碳排放量,M为种植业碳补偿率,反映种植业的净碳效应,也体现种植业自身对所造成的环境负外部效应进行补偿的能力。当M>1时,种植业的净效应为碳汇;M<1时则表现为碳源;当M=1时,作物碳吸收量与生产过程中的碳排放量刚好抵消,实现了碳平衡。

2.2 收敛性检验

收敛性检验是分析地区差异演进趋势的常用方法,包括σ收敛和β收敛两种传统类型,可用于探索种植业碳补偿率的敛散特征。

2.2.1 σ收敛检验

σ收敛指种植业碳补偿率的地区差异随着时间推移而趋于减少,可综合反映各地水平与整体平均水平的偏离情况,检验公式如式(7)所示:

σ=

∑i(lnMit-lnMt)2I

(7)

其中,lnMit为省份i在t时期种植业碳补偿率M的对数值,lnMt为t时期各省份碳补偿率对数值的平均数,I为省份个数。每年数据均对应一个σ值,如果随着时间推移,σ值逐渐缩小,则认为存在σ收敛,反之则呈发散态势。

2.2.2 条件β收敛检验

β收敛是指种植业碳补偿率低值地区拥有比高值地区更快的增速,即不同地区间碳补偿率的增长率与初始水平呈负相关。β收敛可分为绝对收敛和条件收敛,绝对收敛假定各地在资源禀赋、种植结构、发展水平等方面具有相同基础,碳补偿率最终会收敛于同一稳态;条件收敛考虑到不同地区碳补偿率的影响因素具有异质性,各地碳补偿率不会达到相同水平,而是会收敛于自身稳态,比绝对收敛更符合我国实际,因此选用条件β收敛检验,如式(8)所示:

lnMitMi,t-1=βln(Mi,t-1)+γX+ci+ηi+εit

(8)

其中,Mit和 Mi,t-1分别代表省份i第 t年和第 t-1年的种植业碳补偿率;X表示一组可能影响稳态的控制变量,γ是控制变量的影响系数;ci和ηt分别为地区效应和时间效应;εit为误差项。若β的估计值显著为负,表明存在条件β收敛。

源于地区间的技术扩散、要素流动与政策效仿等活动,种植业碳效应可能存在空间关联,打破了传统计量模型中的误差项独立不相关假设。为保证收敛检验模型设定的准确性,采用Moran指数检验碳补偿率的空间相关性,其值域为[-1,1]。在给定显著性水平下,若Moran指数为正,则观测值之间存在正相关,反之为负相关。若存在空间相关性,在进行条件β收敛检验时需采用空间计量模型,主要包括空间滞后模型(spaial autoregressive model,SAR)、空间误差模型(spatiul error model,SEM)和空间杜宾模型(spatial Dubin model,SDM)。由于SDM可以退化成SAR或SEM,更具普遍性,因此以SDM作为基础模型,收敛等式如式(9)所示:

lnMitMi,t-1=ρWln

MitMi,t-1+βln(Mi,t-1)+

λWln(Mi,t-1)+γX+φWX+ci+

ηi+εit

(9)

其中,ρ为空间自回归系数,用来衡量地区间碳补偿率增速的相互影响,系数λ反映碳补偿率初始水平的溢出效应,φ为控制变量的溢出效应,其他变量含义与式(8)一致。SDM适合采用极大似然法进行估计,对于SDM能否简化为SAR或SEM的判断,通常参考Wald检验和LR检验结果;对于固定效应和随机效应的选择,采用Hausman检验进行确定[29]。

空间收敛检验要求进行权重矩阵设置,作者基于距离衰减函数构建权重矩阵,以省域地理中心点的距离平方倒数作为权重,以刻画地理单元之间的相互作用。在变量设置方面,按照条件β收敛检验的模型设定,以种植业碳补偿率增速的对数为被解释变量,以碳补偿率的对数为核心解释变量,基于种植业的外部环境与生产过程,引入一系列控制变量。表2为变量描述性统计分析情况。

2.3 数据来源

所需数据包括2000—2018年我国30省份的种植业碳效应各源头所涉活动数据及条件β收敛检验的控制变量数据,均来自历年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国农村统计年鉴》和各省份统计年鉴。港澳台和西藏的数据缺失较多,未纳入研究范围。此外,以2000年价格为基准,对各年农林牧渔总产值进行平减处理,以剔除价格因素影响。

3 实证分析

3.1 种植业碳补偿率测算与分析

3.1.1 全国种植业碳效应结构及演进历程

按照前文所述,对2000—2018年我国30省份种植业碳排放量、碳吸收量进行核算,并进一步测算省均碳排放量、碳吸收量和碳补偿率,见表3。

观察2000—2018年我国省均种植业碳效应的结构及演变历程,可以发现:

(1)我国种植业净碳效应总体呈现为碳源。19年间,省均种植業碳排放量、碳吸收量和碳补偿率呈增长趋势,省均净碳排放呈下降趋势。其中,省均碳排放量自21.084×106 t增至 28.759×106 t;省均碳吸收量由16.424×106 t增长为26.025×106 t;碳补偿率由0.779增至0.905,其均值为0.855;而省均净碳排放量自4.660×106 t降为2.734×

106 t。以2000年为基期,省均种植业碳排放量、碳吸收量、净碳排放量和碳补偿率的年均增速分别为1.740%、2.590%、-2.928%和0.836%。样本年间,种植业碳吸收量的增速高于碳排放增速,驱动碳补偿率不断提高,但由于碳吸收量总体低于碳排放量,导致我国种植业的净碳效应始终表征为碳源。

(2)各源头碳排放发展趋势差异显著。种植业排放源结构中,秸秆处理的平均排放量占比最高(47.751%),稻田碳排放平均占比最低(7.518%)。观察各类源头,农资投入碳排放年均增速为1.773%,早期表现为波动上升,在2015年达到峰值13.156×106 t,此后逐年下降。稻田碳排放年均增速为-0.282%,整体呈下降趋势,尤其在2002—2003年间出现陡降。推测是由于该年气候灾害严重,农作物受灾面积逾800万hm2,绝大多数地区的水稻种植规模均有明显缩减,产生的碳排放相应减少。秸秆处理碳排放的年均增速为2.046%,其增长率居三类排放源之首,增排趋势不容忽视。观察其演变趋势:2000—2002年间,秸秆处理碳排放在107 t附近波动;2003年有较大降幅,此后出现高速增长,并于2015年增至14.411×106 t;此后3年稳定在该水平附近,发展趋势逐渐趋于平缓,这一定程度上得益于近年开展的秸秆综合利用行动。

(3)种植业碳效应的演变历程具有阶段性特征。从省均碳排放变动轨迹来看,2000—2003年,农资投入碳排放存在较小增幅,其他两类排放源均有所下降,这一结果与期间情况相互佐证。“三农”问题不断凸显,农业生产活动受到影响,作物播种面积不增反降,种植业发展停滞不前,碳排放整体得以抑制。自2004年起,各类源头的排放量和增长率均处于较高水平,是由于2004年中央一号文件的惠农政策有效激发了农民的生产积极性。农业化学品投入量显著上升,农用能源消耗量持续增加,水稻种植、秸秆处理等活动导致的碳排放也有所回升,增长态势持续至2015年并达到峰值29.529×106 t。期间,化学化和机械化程度不断加深是我国种植业的主要特征。2016—2018年,省均种植业碳排放量仍位于较高水平,但下降趋势已逐渐显现。国家农业部门于2015年明确提出“一控两减三基本”的要求,加之近年生态保护、节能减排相关政策的陆续出台,尽管我国种植业依然处于高消耗、高排放的发展阶段,但碳排放增速控制已经初见成效。再观察省均种植业碳吸收量的整体发展态势,可见各省农作物生产结构和种植布局不断优化,碳汇效应逐渐增强,近年碳吸收量几乎可以抵消种植业活动中的绝大部分碳排放。

3.1.2 区域种植业碳补偿率演进趋势

按照经济结构、地理位置等因素,将全国划分为东、中、西三个区域,基于2000—2018年各区域种植业的碳吸收、碳排放总量,测算对应的碳补偿率并绘制折线图,以把握区域种植业碳补偿率的时序演变规律,结果见图1。

整体而言,我国种植业碳补偿率呈增长态势,具有明显空间异质性,具体表现为西部最高、中部次之、东部最低。西部种植业始终保持碳汇效应,而东、中部的种植业一直是碳源。观察各区域演进趋势,东部碳补偿率均值为0.761,年均增长率为0.939%,其初始值最低,但增速最高;中部碳补偿率均值为0.852,年均增长率为0.792%,初始值略高于东部,但增速较为缓慢;西部碳补偿率均值为1.117,年均增长率则是0.594%,整体水平最高,并保持稳定增长。随着时间推移,区域间差距有所缩减。从近3年发展趋势来看,全国及三大区域的种植业碳补偿率逐年上升、势头良好,说明种植业发展方式逐渐向集约化、生态化转轨。

3.1.3 省域种植业碳补偿率分布特征

根据全国30省份种植业碳补偿率绘制雷达图,能直观展示省域分布特征。研究存在19年的跨度,以6年为间距可客观反映省域种植业碳补偿率的变动过程。因此选取2000、2006、2012和2018年作为观测点,如图2所示。

从观测年间的省域分布情况来看,我国种植业处于自“碳源型”向“碳汇型”过渡的阶段。2000年,表现为碳源的省份有21个,表现为碳汇的省份仅为9个;到2018年,碳源省份减少为18个,碳汇省份增加到12个。增加的地区依次为宁夏、四川、广西,说明这1省2区种植业发展不断优化,已经实现由碳源到碳汇的转型。

净碳汇地区包括青海、新疆、内蒙古、黑龙江、辽宁等7省2区,这些地区的种植业碳补偿率一直高于1.000,主要分布在我国西部区域及东部部分区域。辽宁、吉林、黑龙江三省是我国粮食主产区,其农作物种植面积广阔,各类涉农投入较大、生产方式相对集约,虽然也伴随着较高的碳排放产出,但发挥了更为显著的碳汇作用,使种植业碳补偿率远高于全国平均水平。而云南、甘肃、青海、新疆等西部地区依托于近年来不断加大的政策扶持力度和逐步凸显的科技后发优势,农业生产条件、作物种植方式和废弃物处理过程也日益改善。尤其在秸秆处理上,青海省的秸秆露天焚烧率为全国最低,有效减缓了温室效应。

净碳源地区有福建、湖南、浙江、广东、山西等14省4市,碳补偿率始终低于1.000,主要分布在我国东部部分区域及中部区域。山西、陕西、河南等地生态环境相对脆弱、水土流失严重,加之发展模式对资源环境的依赖性较强,农业生产导致的污染排放较多。福建、广东、浙江等东部沿海地区的发展重心不在于种植业,低碳农业技术的探索动力不强。综合而言,源于资源禀赋、生产环境和自身发展导向,我国大部分省份的种植活动尚未协调好低碳与高效之间的关系,还需进一步调整种植结构、优化生产方式。

3.2 种植业碳补偿率地区差异收敛性

我国种植业碳补偿率区际差异随时间推移有所缩减,那么,区域内部差异的发展态势如何?水平差异是否可能自发缩小?增长速度是否存在追赶趋势?为回答这些问题,对全国及东、中、西部种植业碳补偿率的内部差异进行收敛性检验。

3.2.1 种植业碳补偿率σ收敛分析

首先,考察全国和三大区域内部水平差距的演变趋势,对全国及东、中、西部地区种植业碳补偿率的σ系数进行测算,结果见表4。

19年间,东部、中部和西部σ系数的均值依次为0.285、0.389和0.276,表明中部的种植业碳补偿率省间差距最大,西部省间差距则为最小。东部、中部、西部的种植业碳补偿率σ系数均呈阶段式上升态势,增幅依次为0.128、0.004、0.033,说明东部区域内的差异格局变动最为剧烈,中部区域内的差异特征最为稳定。各区域内部的差异变动程度有所不同:2014年作为分水岭,在该年以前,中部各省份的种植业碳补偿率σ系数整体位于最高,西部次之,东部最小;2014年之后,中部的σ系数依然保持最高,东部与西部的位次对调,形成中部最大、东部次之、西部最小的差序格局。σ收敛检验表明,无论从全国还是区域层面而言,省域间种植业碳补偿率的绝对水平皆不存在收敛,在无政策干预的条件下,省域差距不会自发消失。

3.2.2 考虑空间效应的种植业碳补偿率条件β收敛分析

在水平差距上,全国及区域内部的种植业碳补偿率差异呈发散态势,那么,就增长速度而言,省份之间是否存在追赶趋势?为回答这个问题,对全国及东、中、西部地区的碳补偿率分别进行β收敛检验。邻近地区间的种植业碳效应可能存在空间关联,为保证后续收敛检验模型设定的准确性,采用全域Moran指数检验碳补偿率的空间相关性,结果见表5。

2000—2018年间,我国种植业碳补偿率Moran指数均为正值,基本保持在0.300~0.400,且全部通过1%显著性水平下的Z检验,说明省域碳补偿率具有显著的正向空间相关性。种植业碳补偿率空间关联格局的形成,推测有以下原因:①邻近地区具备类似的气候条件和地貌基础,种植活动易受自然环境影响,生产方式与种植制度也颇为相近,导致种植业形成一定程度的共生特征;②当某地在探索实践适宜的种植模式和政策措施时,邻近地区也会倾向于积极效仿,使种植业碳效应产生关联现象。

碳补偿率存在空间相关性,要求在收敛性检验时对空间效应予以考虑。运用Stata 15.1软件,依次对全国和三大区域的基础收敛等式进行OLS回归,再对回归所得残差进行LM检验和稳健LM检验,以确定各区域的收敛检验的计量模型,结果见表6。

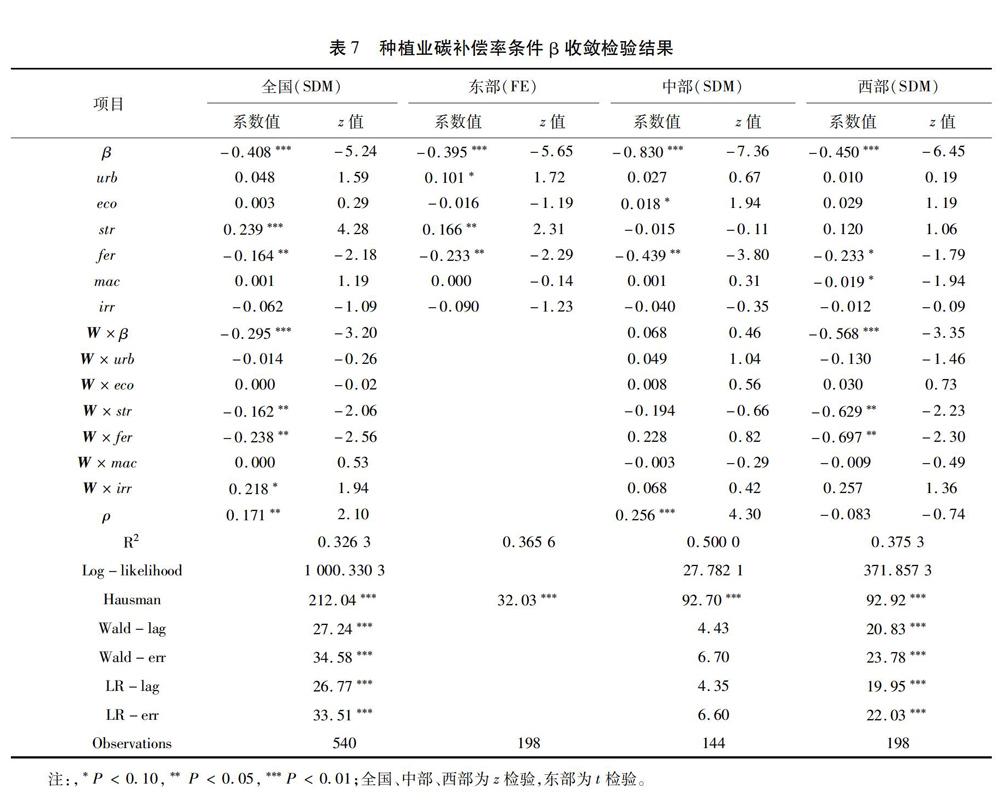

根据检验结果,全国、中部和西部的空间滞后和空间误差统计量均通过LM检验和稳健LM检验(P≤0.05),两类效应同时存在,需考虑采用空间杜宾模型(SDM)。而东部对应残差的空间相关性无法通过检验,故选择普通面板回归模型(FE)。各式均显著通过Hausman检验,适于采用固定效应模型。依托对应的回归模型进行条件β收敛检验,表7汇报了相应结果。

表7中,Wald检验和LR检验说明全国、西部、中部的SDM模型均不能退化为SAR模型或SEM模型。各式中,同一变量系数的符号、显著性相对一致,表明回归结果较为稳健。在考虑空间效应和若干控制变量后,β收敛系数全部显著为负(P≤0.01),表明不管是从全国层面还是区域内部而言,碳补偿率增长速度均与初始值呈负向关系,即种植业碳补偿率表现为条件β收敛,省份间存在明显的追赶效应。东、中、西部区域的种植业碳补偿率具有自身稳态,且样本期内均朝着稳态水平发展,各自形成β条件收敛俱乐部。

从收敛系数而言,全国层面的β收敛系数为-0.408,与空间权重矩阵W的交乘项系数同样显著为负(P≤0.01),空间自回归系数ρ为0.171(P≤0.05),证明省域种植业碳补偿率的趋同过程具有溢出效应,邻近省份间呈现为互相促进的良性共生特征。对于区域内部而言,种植业碳补偿率省域差异同样体现为β收敛。东部地区的β收敛系数为-0.395,在三个区域中居于末位。观察中部地区的检验结果,其收敛系数为-0.830,远高于东部、西部地区。西部地区的种植业碳补偿率β收敛系数则为-0.450,与空间权重矩阵W的交乘项系數同样显著为负(P≤0.01),验证了西部区域种植业碳补偿率收敛过程中的空间溢出效应。

從控制变量来看,化肥施用强度(fer)在全国、东部、中部的收敛等式中显著为负(P≤0.05),表明化肥施用强度提高将对种植业碳补偿率增速形成负向作用。种植业结构(str)在全国和东部收敛等式中显著为正(P≤0.05),增加粮食种植比重对碳补偿率增速具有正向影响。此外,这两个变量与空间权重矩阵W的交乘项系数均为负值(P≤0.05),说明邻近省份对种植业结构、化肥施用强度的调整会对本省碳补偿率增速产生间接影响。

条件β收敛检验结果说明,当考虑各区域初始条件差异时,省域碳补偿率将向各自所属区域的稳态趋近。对于各省份而言,种植业碳补偿率的发展趋势不仅与本省的农村经济水平、产业结构、生产方式等因素息息相关,还与邻近地区的自然、经济、社会环境联系紧密。随着农村产业加速融合,市场规模逐渐扩大,区域间要素流动不断加快,产业互动日益密切,加之政策效仿和技术扩散作用,邻近地区种植业碳效应的空间依赖现象将愈发凸显。

4 结论、建议与讨论

4.1 结论与建议

在全面梳理种植业碳效应源头的基础上,构建由农资投入、稻田甲烷、秸秆处理、作物固碳4方面组成的核算清单,将吸收量与排放量的比值定义为碳补偿率,对2000—2018年我国30省份的种植业碳补偿率进行测算,在全国、区域和省域三重尺度下探索其演进历程及分布特征,并基于空间计量模型探讨其收敛性,以期利用其演进规律及收敛特征,为制定区域性的种植业低碳发展措施提供理论依据。主要结论及启示如下。

从全局层面来说,我国种植业平均碳补偿率为0.855,净效应表现为碳源。3类排放源中,秸秆处理碳排放占比最高,农资投入类次之,稻田碳排放最低。因此,需重视关键排放源头,分类落实减源增汇。具体而言,应禁止秸秆直接焚烧,积极推广秸秆资源化利用。提高化肥、农药等化学投入品的使用效率,鼓励节约型施肥技术及有机肥、生物农药的采用,以降低农用物资碳排放。提倡采取保护性耕作方式,积极优化种植结构与布局,实现农田增汇。对低碳种植技术的研发、生产和采纳等行为进行奖励、补贴,增加相关主体的碳汇收入。探索构建科学合理的种植业碳补偿机制,合理征收碳排放税,并提取一定比例作为碳汇补贴转移支付给低碳生产主体。

从省级层面来看,2000—2018年间,净碳汇地区有内蒙古、辽宁、吉林等7省2区,净碳源地区包括北京、上海、浙江等14省4市,宁夏、四川、广西已由净碳源转型为净碳汇。省域碳补偿率具有正向空间相关性,表明存在地区协作的可能性,应充分利用空间效应,加强省际交流协作。邻近省份应突破地域限制,共享低碳技术成果,强化低碳知识传播。鼓励青海、内蒙古等碳补偿率较高的省份加强与山西、陕西等邻近低值地区的联系,主动推广低碳生产技术,充分发挥连锁作用,利用典型示范效应,激发周边省市的追赶动力、效仿行为。福建、广东等碳补偿率较低的地区则应密切关注邻近高值地区的减排措施,通过宏观政策调控、省际合作联动,协同实现种植业低碳转型。

从地区差异而言,全国及东、中、西部种植业碳补偿率的内部差异均不存在σ收敛,而是具有条件β收敛特征。受经济发展、生产条件以及资源禀赋等因素影响,西部的种植业一直保持碳汇效应,而东、中部的种植业则始终呈碳源效应。因此,应顺应区域收敛之势,因地制宜分区制定减排政策:针对经济基础较好、科技实力较强但碳补偿率较低的东部地区,应建立合理的低碳农业科技研发激励机制,大力推进低碳技术成果的研发、转化与应用;对于生产基础较差且碳补偿率较低的中部地区,应加强农业生产基础设施建设,结合地区气候条件、资源禀赋,加快引入低碳高效的种植技术和废弃物处理方式;对经济、科技相对薄弱但碳补偿率较高的西部地区,应因地制宜加强低碳作物品种和集约耕作技术的推广普及,以进一步稳固碳汇优势。

4.2 讨论

早期种植业碳效应研究或是仅对化肥、农药、农膜、柴油、翻耕、灌溉6个排放因子进行核算[13-14],范畴相对狭窄、清单广度较低;或是仅关注种植业碳汇作用,而较少考虑其碳源效应[27]。随着研究深入,部分学者对传统清单有所改进,将种植业碳排放与碳吸收双重效应有机衔接,并进一步展开净碳效应分析[18,21],发现我国种植业是碳汇而非碳源。区别于前述研究,文章尝试将核算清单拓展为农资投入、稻田甲烷、秸秆处理3类排放源、9项排放因子,并同时考虑作物碳吸收作用,据此测算了2000—2018年我国种植业碳排放、碳吸收量。结果发现,我国种植业的净效应为碳源,与现有结论存在较大差异。从现实情况来看,种植业理应是碳源,其生产过程涉及高碳农资投入、土壤碳释放、稻田甲烷等多种排放源。尽管作物在生长周期中会通过光合作用吸收固定CO2,短期来看其碳汇效益十分显著,但对碳循环的长期影响十分微弱,因其所固定的碳会通过食物或工业原料消费、秸秆焚烧或还田分解等途径释放到大气中。前人之所以得出“我国种植业是碳汇”的结论,是源于仅关注一年周期作物碳吸收、未考虑秸秆处理等后续碳释放活动。在实际核算中,测得秸秆处理碳排放占种植业碳排放总量的47.751%,说明其增排效应不容忽视,若将之遗漏,会严重损失核算精度。因此,为客观反映真实碳效应,需继续改进种植业碳核算清单,不断提高排放系数的精确程度。

综合而言,本研究仍存在一些不足:①未将土壤碳排放纳入核算体系,主要源于现有系数多为特定条件下的区域性实验数据,难以应用于全国范围;②研究基于省级数据展开,尺度比较宏观,后续研究可细化到市、县级的空间单元,以加强对策建议的针对性。

参考文献

[1]JIA G S, SHEVLIAKOVA E, ARTAXO P, et al. Land-climate interactions [M/OL]. IPCC special report on climate change and land. 2019-11-05[2020-07-27]. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2019/11/05_Chapter-2.pdf.

[2]李波, 张俊飚. 基于投入视角的我国农业碳排放与经济发展脱钩研究[J]. 经济经纬, 2012,29(4):27-31.

[3]JOHNSON J M F, FRANZLUEBBERS A J, WEYERS S L, et al. Agricultural opportunities to mitigate greenhouse gas emissions[J]. Environmental pollution, 2007,150(1): 107-124.

[4]GOGLIO P, SMITH W N, GRANT B B, et al. A comparison of methods to quantify greenhouse gas emissions of cropping systems in LCA[J]. Journal of cleaner production, 2018,172: 4010-4017.

[5]陳柔, 何艳秋, 朱思宇, 等. 我国农业碳排放双重性及其与经济发展的协调性研究[J]. 软科学, 2020, 34 (1): 132-138.

[6]吴贤荣, 张俊飚, 程琳琳, 等. 中国省域农业碳减排潜力及其空间关联特征:基于空间权重矩阵的空间Durbin模型[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25 (6): 53-61.

[7]程琳琳, 张俊飚, 田云, 等. 中国省域农业碳生产率的空间分异特征及依赖效应[J]. 资源科学, 2016, 38 (2): 276-289.

[8]田云, 张俊飚. 中国低碳农业发展的动态演进及收敛性研究[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31 (3): 1-7.

[9]吴昊玥, 何艳秋, 陈柔. 中国农业碳排放绩效评价及随机性收敛研究:基于SBM-Undesirable模型与面板单位根检验[J]. 中国生态农业学报, 2017, 25 (9): 1381-1391.

[10]LAL R. Carbon emission from farm operations[J]. Environment international, 2004, 30(7): 981-990.

[11]梁青青. 我国农地资源利用的碳排放测算及驱动因素实证分析[J]. 软科学, 2017, 31 (1): 81-84.

[12]何艳秋, 戴小文. 中国农业碳排放驱动因素的时空特征研究[J]. 资源科学, 2016, 38 (9): 1780-1790.

[13]CHENG K, PAN G, SMITH P, et al. Carbon footprint of Chinas crop procluction:an estimation using agro-statistics data over 1993-2007[J]. Agriculture, ecosystems and environment, 2011, 142 (3/4): 231-237.

[14]李波, 张俊飚, 李海鹏. 中国农业碳排放时空特征及影响因素分解[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21 (8): 80-86.

[15]丁宝根, 杨树旺, 赵玉. 长江经济带种植业碳排放时空特征及驱动因素研究[J]. 生态与农村环境学报, 2019, 35 (10): 1252-1258.

[16]戴小文, 杨雨欣. 2007—2016年中国省域种植业碳排放测算、驱动效应与时空特征[J]. 四川农业大学学报, 2020, 38 (2): 241-250.

[17]伍国勇, 孙小钧, 于福波, 等. 中国种植业碳生产率空间关联格局及影响因素分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30 (5): 46-57.

[18]田云, 张俊飚, 罗小锋. 中国种植业净碳效益与经济效益协调性区域比较研究[J]. 经济地理, 2014, 34 (3): 142-148.

[19]郭旋, 张良茂, 胡荣桂, 等. 华中地区种植业生产碳排放驱动因素分析[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25 (5): 695-701.

[20]甄伟, 秦全德, 匡耀求, 等. 广东省种植业能源消费温室气体排放影响因素分析[J]. 科技管理研究, 2017, 37 (7): 78-85.

[21]尚杰, 杨滨键. 种植业碳源、碳汇测算与净碳汇影响因素动态分析: 山东例证[J]. 改革, 2019 (6): 123-134.

[22]段华平, 张悦, 赵建波, 等. 中国农田生态系统的碳足迹分析[J]. 水土保持学报, 2011, 25 (5): 203-208.

[23]闵继胜, 胡浩. 中国农业生产温室气体排放量的测算[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22 (7): 21-27.

[24]田云, 张俊飚. 中国农业生产净碳效应分异研究[J]. 自然资源学报, 2013, 28 (8): 1298-1309.

[25]程琳琳. 中国农业碳生产率时空分异:机理与实证[D]. 武汉:华中农业大学, 2018: 49-51.

[26]国家发展和改革委员会. 省级温室气体清单编制指南[试行][R]. 2011: 53-55.

[27]王修兰. 二氧化碳、气候变化与农业[M]. 北京: 气象出版社, 1996.

[28]IPCC. Climate change 2013: the physical science basis. contribution of Working Group I to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013.

[29]ELHORST J P. Spatial econometrics: from cross-sectional data to spatial panels[M]. Berlin: Springer, 2014.

Estimation and spatial convergence of carbon compensating

rate of planting industry in China

WU Haoyue1 HE Yu1 HUANG Hanjiao2 CHEN Wenkuan1

(1. College of Management, Sichuan Agricultural University, Chengdu Sichuan 611130, China;

2. College of Forestry, Northwest A&F University, Xianyang Shaanxi 712100, China)

Abstract It is of great significance to analyze the net carbon effect of planting industry, as it could provide theoretical basis for low-carbon development. By considering the dual carbon effects of planting industry, this paper defined the ratio of absorption to emission as carbon compensating rate, and constructed a list to assess the carbon effect of planting industry, which consisted of agricultural input, rice field methane, straw treatment and crop carbon sequestration. Then, this paper estimated the carbon compensating rate of planting industry in China from 2000 to 2018. Besides, the evolution and distribution of the rate were explored, and the convergence of regional differences was analyzed based on the spatial econometric model. The results were: ① The carbon compensating rate of planting industry in China was averagely 0.855, whose net effect presented as a carbon source. In addition, the compensating rate was 0.761, 0.852 and 1.117 in the eastern, central and western regions respectively, indicating that the planting industry exhibited to be carbon sources in the eastern and central regions, while it showed to be a carbon sink in the western region. In the structure of emissions, straw treatment accounted for the highest (47.751%), and rice paddies made up for the lowest (7.518%). ② Based on the provincial distribution of carbon compensation rate in major years, the planting industry in China was transiting from a carbon source to a carbon sink. There were nine provinces showing to be carbon sinks, such as Qinghai, Xinjiang and Heilongjiang, while 18 provinces presented to be carbon sources, including Fujian, Hunan, Jiangxi, etc. Besides, the planting industry in Ningxia, Sichuan and Guangxi had transformed from carbon sources to carbon sinks. ③ The σ convergence was not found in the whole country or the three regions, while all the regions formed their own conditional β convergence clubs. The carbon effect of the planting industry was spatially related, which endowed a positive spillover effect to the convergence of neighboring provinces, showing a positive evolution characteristic of mutual promotion. Based on the conclusions above, this study suggests that policymakers should implement carbon emission mitigation from specific sources, formulate different mitigation policies by targeting regions and strengthen inter-provincial cooperation, so as to provide a theoretical basis for the coordination of the relationship between crop production and the ecological environment.

Key words planting industry; carbon effect; carbon compensating rate; spatial convergence

(責任编辑:刘照胜)

收稿日期:2020-07-22 修回日期:2020-11-04

作者简介:

吴昊玥,博士生,主要研究方向为资源经济与土地管理。E-mail: 18090021735@163.com。

通信作者:陈文宽,教授,博导,主要研究方向为资源环境经济与政策。E-mail: 11454@sicau.edu.cn。

基金项目:国家自然科学基金青年项目“农业碳排放区域关联及协同减排机制研究”(批准号:71704127);四川省社会科学研究“十三五”规划项目“我国农业碳排放源双重特性及影响因素动态研究”(批准号:SC18TJ018)。

吴昊玥,何宇,黄瀚蛟,等.中国种植业碳补偿率测算及空间收敛性[J].中国人口·资源与环境,2021,31(6):113-123.[WU Haoyue,HE Yu,HUANG Hanjiao,et al.Estimation and spatial convergence of carbon compensating rate of planting industry in China[J]. China population, resources and environment, 2021,31(6):113-123.]