低碳城市试点对城市绿色全要素生产率增长的影响及效应

王亚飞 陶文清

摘要 研究尝试将绿色全要素生产率为主要表征的城市经济高质量发展纳入低碳城市试点政策评估框架,评估低碳城市试点对城市绿色全要素生产率增长的影响,以及制造业集聚、生产性服务业集聚、制造业-生产性服务业协同集聚等产业集聚与低碳试点政策对城市绿色全要素生产率增长的共同影响机制。将低碳城市试点政策作为一项准自然实验,采集2005—2018年中国221个地级及以上城市面板数据,利用双重差分模型和系统GMM估计方法,实证检验低碳城市试点政策对城市绿色全要素生产率增长的影响及效应。研究结果表明:低碳城市试点政策显著促进了城市绿色全要素生产率增长,但这一效应在不同地区呈现出典型异质性;在东部试点城市显著为正,而在中、西部试点城市显著为负。将城市绿色全要素生产率分解为城市绿色技术进步和技术效率后发现,低碳城市试点政策对城市技术效率和城市绿色技术进步的作用均较为显著。分地区检验后发现,低碳城市试点政策对东部试点城市绿色技术进步的影响显著为正,而对技术效率的影响不明显;对中部试点城市的绿色技术进步影响显著为正,而对技术效率的影响显著为负;对西部试点城市的技术效率影响显著为负,而对绿色技术进步的影响不显著。分批检验发现,三批试点均在不同程度上显著促进了试点城市的绿色全要素生产率增长,三批试点成效呈现为先增大后降低的“倒U型”特征。制造业集聚、生产性服务业集聚、制造业—生产性服务业协同集聚等产业集聚与低碳试点政策的协同或交互,均在不同程度上显著促进了试点城市绿色全要素生产率的增长。研究在理论上有助于丰富或完善中国低碳城市试点政策的绩效评估框架,克服以往大多研究单纯强调碳减排效应而淡化经济增长效率的思维路径依赖;在实践上也有助于回应中国政府致力于经济增长与生态环境保护协调发展的政策主张,为调整或完善低碳试点城市环境保护与保增长的协同政策框架提供经验证据。

关键词 低碳城市试点;城市绿色全要素生产率;产业集聚;双重差分法

中图分类号 F062.1 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2021)06-0078-12

DOI:10.12062/cpre.20210110

经济增长伴随的全球温室气体排放及其衍生的全球气候变化,是全人类共同面临的挑战和亟须解决的世界性难题。作为全球最大的发展中国家和温室气体排放国,中国始终是积极应对全球气候变化的践行者。2015年在《巴黎协定》的框架下中国政府承诺碳排放量将在2030年左右达到峰值;2018年联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)发布《全球升温1.5 ℃特别报告》,中国根据《巴黎协定》将对(全球)气温上升较工业化前控制在1.5 ℃内做出重要贡献。在此背景下,中国正大力推进生态文明建设,把应对气候变化融入国家经济社会发展中长期规划。在实践层面,国家发展改革委于2010年、2012和 2017先后在6个省和81个城市开展了三批国家低碳省市试点,旨在探索不同地区率先实现碳排放达峰的低碳发展模式和有效路径。

当前,中国正处于由经济高速增长向经济高质量发展战略性转型的关键时期,更加强调绿色全要素生产率(Green Total Factor Productivity,GTFP)增长对经济高质量发展的推动作用。那么,国家实施的低碳城市试点能否有效推动城市绿色全要素生产率增长?其背后的作用机制是什么?三批低碳城市试点的成效有何差异?诸如此类问题的理论阐释及实证检验,无疑具有重要的理论和实践意义。由此,研究尝试将城市绿色全要素生产率增长纳入国家低碳城市试点政策评估框架,通过理论阐释和实证检验相结合,全面深入考察低碳城市试点对城市绿色全要素生产率增长的影响及效应。

1 文献述评

围绕低碳城市试点的成效评估在学术界引起广泛讨论。目前学界对于低碳试点政策实施效果的一系列评估中,较多的学者主要着重于低碳城市试点对碳排放及能源消耗的影响研究。陈楠和庄贵阳[1]通过能源、产业、低碳生活等六个维度以构建低碳城市建设评价指标体系,对全国三批低碳试点城市进行评估,发现低碳试点对城市低碳发展起到积极促进作用,但低碳城市的演进存在着局部不平衡。宋弘等[2]利用2005—2015年中国119个城市的面板数据,借助于双重差分方法,实证发现低碳城市显著降低了API等空气污染指数,提升了城市空气质量。王华星和石大千[3]利用 2003—2016年中国280个城市的面板数据以及双重差分法,发现低碳城市建设显著降低城市的雾霾污染。类似的还有邓荣荣和詹晶[4]、周迪等[5]等通过双重差分法评价低碳试点政策,发现低碳城市建设对于提升碳排放等能源节约绩效起明显作用。陆贤伟[6]、李顺毅[7]、杨博文和尹彦辉[8]通过合成控制法分析低碳城市试点的政策效应,发现低碳城市试点政策总体上对电能消费、碳减排效应效果显著。

低碳试点政策的一个重要目的是降低碳排放,而关注其节能减排效应外的其他效益,也是评估低碳试点政策成效的重要视角。龚梦琪等[9]利用2004—2015年中国197个城市的面板数据,借助双重差分法,发现低碳城市建设对外商直接投资有显著促进作用。逯进和王晓飞[10]基于2003—2016年中国213个地级市面板数据,应用双重差分法实证发现,低碳试点政策整体提升了城市技术创新水平,但资源型城市、大城市以及西部城市,低碳试点政策会阻碍其技术创新。王巧和佘硕[11]利用渐进双重差分的因果推论方法,发现中国低碳试点政策具有正向的绿色增长效应,并且对东部城市的影响更明显。Tie等[12]研究发现,在地方政府层面,弱激励弱约束的政策环境下,试点城市政府的领导行为能够正向地促进政策创新。

然而,从城市经济高质量发展或绿色全要素生产率增长的视角,来评估低碳试点政策的实施效果,却没有引起学界的高度关注。伴随着中国经济高速增长进程中日益凸显并趋于严峻的结构失衡、环境污染加剧、經济效率低下、收入差距拉大等外延式和粗放式发展问题[13-14],中国政府确立了以提升“全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)”为内生驱动的经济高质量发展的基本方略,并在社会各界形成广泛共识。自Solow[15]提出TFP的基本思想以来,学术界将其广泛应用于经济增长或发展质量的测度中[16-17]。TFP刻画了剔除劳动、资本等有形要素以外的技术进步、配置效率改善等创新或管理驱动的“合意产出”增长程度,但未将因环境污染引致的“非合意产出”纳入经济增长绩效测度框架。而绿色全要素生产率将污染排放这一非合意产出或“坏”产出纳入增长核算框架,更能表征经济高质量发展的真实水平

[18-19]。城市是人口集中、产业集聚等经济增长的空间载体,也是工业“三废”、温室气体排放的主要区域单元。促进以GTFP增长驱动的城市经济高质量发展,实现城市经济增长与生态环境改善的双重目标,对于中国解决当前面临的“稳增长”“保就业”以及“守牢生态红线安全底线”等经济社会问题具有戰略意义,也是实现国民经济整体高质量发展、满足人民群众对美好生活需求的必然选择。

由此,本研究认为,在中国积极倡导经济高质量发展和应对全球经济放缓、疫情冲击、经济结构内生性调整等多重背景下,对低碳城市试点的政策效应评估,应将城市经济高质量发展纳入低碳城市试点的政策评估框架。开展低碳城市试点对城市经济高质量发展的影响及效应研究,在理论上有助于丰富或完善中国低碳城市试点政策的绩效评估框架,克服以往大多研究单纯强调碳减排效应而淡化经济增长效率的思维路径依赖;在实践上也有助于回应中国政府致力于经济增长与生态环境保护协调发展的政策主张,为调整或完善低碳试点城市环境保护与保增长的协同政策框架提供经验证据。

本研究的框架及主要贡献如下:首先,构建一个低碳城市试点影响城市GTFP增长的理论分析框架;其次,将低碳城市试点作为一项准自然实验,采集2005—2018年中国221个地级及以上城市面板数据集,采用政策评估中主流的双重差分法(difference-in-differences, DID),从地区异质性以及全要素生产率分解(技术进步和技术效率)等方面来综合评估低碳城市试点对城市GTFP的影响;此外,同时考虑多期渐进的双重差分回归结果和三个批次分批的成效差异,多维度评估低碳城市试点对城市GTFP的影响。并且,将产业集聚纳入分析框架,进一步探讨低碳城市试点与产业集聚(制造业集聚、生产性服务业集聚及二者的协同集聚)对城市GTFP增长的交互效应或共同影响机制。

2 试点政策与影响机制

2.1 试点政策

中国低碳城市试点政策的实施遵循了分阶段逐步推进的基本原则。首批城市试点启动于2010年7月19日,《关于开展低碳省区和低碳城市试点工作的通知》确定五省(广东、辽宁、湖北、陕西、云南)8市(天津、重庆、深圳、厦门、杭州、南昌、贵阳、保定)为试点地区。由于试点地区为省级或较大中心城市,所辖区域面积较广使得政策执行难以把控。2012年4月,国家发改委组织申报第二批低碳试点省区和城市,并在同年11月下发《关于开展第二批国家低碳省区和低碳城市试点工作的通知》,其中主要包括3个省份(海南、北京、上海)和26个地级市。为推动试点政策下沉,2017年《关于开展第三批国家低碳城市试点工作的通知》确定在内蒙古自治区乌海市等45个市(区、县)开展第三批低碳城市试点。

综合三批低碳城市试点政策看,一是在试点地区或城市的遴选机制上,首批试点地区或城市由国家自上而下确立,第二、第三批地区或城市增加了自下而上的申报和专家评审环节,程序上更加公平公正和更具科学性;二是在试点地区或城市本身而言,总体上三批试点地区或城市的行政级别或能级依次下沉,表现为以省级或较大中心城市为主逐步下沉至地市级层面的二三线城市为主,政策试点的执行效力逐步得到提升;三是在试点城市的类型或要素禀赋条件下,充分考虑了不同地区或城市的资源禀赋、发展阶段、产业结构和工作基础,试点范围覆盖经济发达区、生态环境保护区、资源型地区和老工业基地等;四是从低碳试点城市与非试点城市的比例来看,东部、中部和西部的试点比例分别是52% 、26%和22%。可以看出,低碳试点城市主要分布地区为东部,占试点城市总数的一半以上。这一分布特征的原因可能在于,东部地区人口密度、产业集聚度及经济发展水平较高,但同时也是碳排放或能源消耗的主要区域,通过低碳试点政策的实施主要解决东部地区生态环境与经济发展的非协调性,对于实现国家层面的生态环境保护与实体经济高质量协同发展,意义更为重大。

2.2 影响机制

2.2.1 低碳城市试点对绿色全要素生产率的影响机理

国家层面开展低碳城市试点是为了“推进生态文明建设,推动绿色低碳发展,确保实现我国控制温室气体排放行动目标”,其核心主旨仍是强调生态环境保护与经济增长的协同发展。虽然试点的相关文件并未出台明确具体的政策或制度安排,但对试点城市的具体任务给予了原则性的规定。如建立控制温室气体排放目标责任制;优化产业结构,建立低碳产业体系;制定促进低碳发展的产业、财税和技术推广等政策;加强低碳发展能力建设和人才队伍建设等。以此为指导,各试点城市结合自身的产业要素禀赋条件与经济发展阶段,制定了更具操作性和地域特色的低碳发展模式、路径及政策体系,这或许对各自城市绿色全要素生产率增长产生重要影响。由于绿色全要素生产率可分解为绿色技术进步和绿色技术效率两个方面,因此,本研究阐释低碳城市试点影响绿色全要素生产率增长的内在机理,也从上述两个方面展开。

首先,就城市绿色技术进步而言,试点城市为推动低碳发展以达成节能减排与城市经济增长的双重目标,通过产业、金融、财税政策以及强制性的环境规制等市场化调节机制、行政监管及制度安排,以引导或强制产业或微观经济主体采用低碳、节能减排技术及生产设备。而作为追求“利润最大化”且面临政府环境规制、社会责任等多重约束的微观经济主体而言,在引入或采用绿色技术的过程中,不仅考虑技术上可行性、环境和社会可承受性,也要考虑经济上合理性以及效益性。其绿色技术进步路径可以是自主研发或改进,抑或是通过引进外来技术或设备,无论哪种路径都将不同程度地提升产业或企业的绿色技术水平,进而促进绿色全要素生产率增长。此外,低碳试点城市相对于非试点城市而言,为了实现经济增长与节能减排协同发展,将更加注重引进拥有较高绿色技术水平或先进环保设备或生产工艺的产业或企业,而这些产业或企业的引入不仅直接提升了城市绿色技术水平,还将通过绿色技术溢出效应和竞争强化效应,间接促使城市存量产业或企业的绿色技术发展,进而提升了城市整体的绿色技术水平。因此,低碳城市试点有助于推动城市绿色技术进步进而实现绿色全要素生产率的增长。

其次,就城市绿色技术效率而言,技术效率可以分解为纯技术效率和规模效率。纯技术效率主要指:一是产业结构或所有制结构调整过程中,资本、土地、劳动力、技术及信息等生产要素在不同产业或所有制之间的重组或再配置而引致的要素配置效率变化;二是微观经济主体优化生产经营流程所引致的管理效率的改善。規模效率是指行业或企业兼并、重组引起的市场集中度上升而释放的规模经济效应。试点城市为达成节能减排和经济发展的多维目标,通过供给侧结构性改革淘汰产能过剩、污染严重、能耗高企、效益低下的落后或夕阳产业,布局一批绿色技术水平高、市场需求旺盛、增长潜力大、带动能力强的高新技术或战略性新兴产业或现代服务业,以促进城市产业结构的升级换代,从而引发生产要素从传统落后产业向效益更好的新型产业流动,这种要素在行业间的再配置有助于提升(绿色)技术效率。一般而言,污染较为严重、效益较为低下的传统产能部分聚集在国有企业,节能减排管控的重点之一也是国有企业,而部分试点城市推行的国有企业的混合所有制改革,以及引导民营资本、外资通过合资、合作等多种手段进入国有企业占比较大的城市基础设施和公共服务建设领域,不仅提升了城市经营的整体效率,也促进了国有资产的保值增值,这在一定程度上也有助于城市(绿色)技术效率的改善。试点城市对一些污染排放大的企业的强制淘汰或重组,也优化了市场结构,提高了市场集中度,有助于进一步释放规模经济效益。为集中处理排放,通过政策引导产业或企业向产业园区集中,也有助于发挥规模经济效应。因此,试点城市推行的一系列节能减排与经济发展的政策举措或制度安排,改善了生产要素的再配置效率和规模效率,从而促进了绿色全要素生产率增长。

基于上述逻辑,本研究提出假设1:低碳试点城市相对于非试点城市更能实现绿色全要素生产率的增长,即低碳城市试点促进了城市绿色全要素生产率增长。

2.2.2 产业集聚与低碳城市试点对城市绿色全要素生产率影响的交互效应

为促进城市生态环境保护与经济增长协调发展,低碳试点城市采取了有利于提升城市绿色技术进步或技术效率的各项政策。但无论是绿色技术进步还是技术效率的改善,都离不开产业集聚的平台支撑。经济活动的集聚化趋势使得产业集聚成为城市经济发展的重要承载平台和动力支撑。马歇尔的规模经济理论、韦伯的区位理论以及以克鲁格曼为代表的新经济地理学理论,均认为经济活动的空间集聚,通过生产和物流成本的节约、基础设施及要素共享、知识和技术的溢出等多种途径,提升了经济增长效率。并且,产业集聚也是引致城市全要素生产率增长的重要动因[20-21]。在纳入环境污染这一“非合意产出”后,生产性服务业集聚等有助于提升地区绿色全要素生产率[22]。由此看来,提升城市制造业集聚、生产性服务集聚以及二者的协同集聚水平,并通过低碳试点政策实施与产业集聚的协同推进,或许更能促进城市绿色全要素生产率的增长。

由此,本研究提出假设2:产业集聚与低碳城市试点的交互或协同,促进了城市绿色全要素生产率增长。

3 模型、变量与数据

3.1 模型设定

将低碳城市试点作为一项“准自然试验”,采用双重差分法(DID)评估低碳城市试点对城市绿色全要素生产率增长的影响,即考察试点城市与非试点城市的绿色全要素生产率在政策执行前后的差异。第一层差异来自城市层面,第二层差异来自年份层面。因此,作者借鉴Beck等[23]的做法,构建基准模型(1)。计量模型如下:

GTFPit=α+β1didit+β2Xit+μi+λt+εit(1)

其中,i表示城市,t表示年份。GTFP是被解释变量,表示城市绿色全要素生产率。虚拟变量didit=1则表示城市i在年份t属于低碳试点城市。反之,虚拟变量didit=0则表示城市i在年份t不属于低碳试点城市。Xit代表一系列控制变量,用以控制各城市特征,μi表示地区固定效应,λt表示年份固定效应,εit为随机扰动项。

此外,为了考察产业集聚与低碳试点影响城市绿色全要素生产率增长的交互效应,我们在基准模型(1)中进一步加入了低碳试点与相关产业集聚的交互项,得到模型(2):

GTFPit=α+β1didit+β2αggit+β3didit×αggit+β4Xit+μi+λt+εit

(2)

其中,didit×αggit表示低碳试点与相关产业集聚的交互项。为简化模型以及避免参数过多导致无法识别,检验过程中模型每次只包含一个交叉项,依次进行检验。对模型(1)和模型(2)的估计,我们采用两步系统GMM方法。

3.2 变量选取

3.2.1 被解释变量:城市绿色全要素生产率

本研究的被解释变量为城市绿色全要素生产率(GTFP)。超效率SBM(Slacks-based Measure)模型可以有效解决SBM模型在多个决策单元有效情况下无解的问题,在绿色全要素生产率测算方面应用较广[24-27]。因此,本研究采用超效率-非期望的Malmquist生产指数法(SBM-Malmquist)测度城市绿色全要素生产率,主要测算规模报酬可变条件下的城市绿色全要素生产率的增长。

绿色全要素生产率测度的投入和产出变量如下:

(1)投入变量指标。第一,物质资本存量。采取永续盘存法进行测算。公式如下:

Ki,t=Ii,t+Ki,t-1(1-δ)(3)

其中,K为物质资本存量,I为当年资本形成总额,δ为折旧率。使用各年固定资产投资价格指数折算为2004年的不变价格,折旧率参考张军等[28]设定为9.6%;基期资本存量采用固定资产投资总额进行计算。第二,劳动投入。采取城市年末就业人数表示。

(2)产出变量指标。产出变量包括期望产出和非期望产出。第一,期望产出,按照2004年不变价格换算的国内生产总值来表示。第二,非期望产出。非期望产出包括废水排放量、二氧化硫排放量、粉尘烟尘排放量。数据来源于中国国家统计局以及中国各省市统计年鉴。

3.2.2 解释变量

作者采用虚拟变量来表示该城市是否实施了低碳试点政策。虚拟变量didit=1则表示城市i在年份t属于低碳城市试点城市。反之,虚拟变量didit=0则表示城市i在年份t不属于低碳城市试点地区。具体而言,低碳试点城市目前执行了三个批次。第一批试点自2010年开始实施,包括广东、辽宁、湖北、陕西、云南5个省份与天津、重庆、深圳、厦门等8个城市;第二批试点自2012年开始实施,包括海南省及其他28个城市;第三个批次于2017年开始实施,包括内蒙古自治区乌海市等45个市(区、县)。部分城市在两个批次中同时存在,如第二批中的武汉市、广州市、昆明市所在的省是第一批国家低碳试点省,文中依照第一批处理。由于部分城市、区及县级市数据缺乏或统计口径不一,文中仅包含第一批次的59个城市、第二批次的22个城市、第三批次的22个城市。

3.2.3 调节变量

产业集聚,包括制造业集聚(magg)、生产性服务业集聚(sagg)以及制造业-生产性服务业协同集聚(coagg)。作者采用区位熵对生产性服务业集聚(sagg)和制造业集聚(magg)进行测度。该方法不仅可以消除区域规模差异因素,还能真实反映地理要素的空间分布[29]。其测算公式为:

αggi=qiq

QiQ(4)

其中,αggi代表制造业或者生产性服务业集聚指数;qi代表城市i的某产业的从业人员数,q为全国该产业从业人员数;Qi为城市i就业人数,Q为全国就业总人数。对于制造业与生产性服务业协同集聚(coagg),参考崔书会等[30]的做法,测算公式为:

coαgg=1-mαgg-sαgg

mαgg+sαgg+mαgg+sαgg(5)

基于数据可得性,制造业相关数据直接来源于《中国城市统计年鉴》所公布制造业总量数据;生产性服务业相关数据来自《中国城市统计年鉴》所发布的包括交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、金融业、房地产、租赁和商务服务业、科学研究技术服务和地址勘查业在内的分行业汇总数据。

3.2.4 控制变量

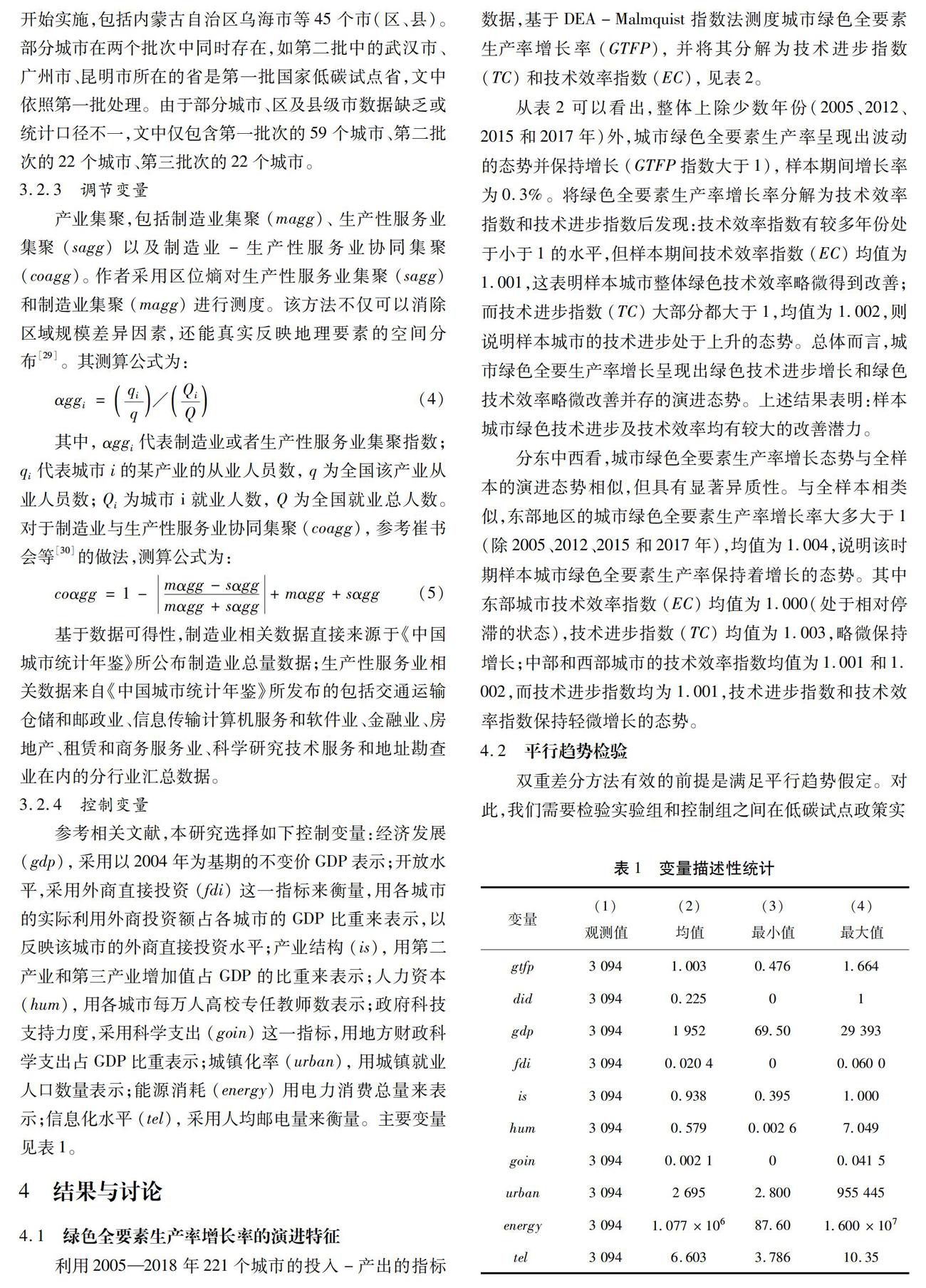

参考相关文献,本研究选择如下控制变量:经济发展(gdp),采用以2004年为基期的不变价GDP表示;开放水平,采用外商直接投资(fdi)这一指标来衡量,用各城市的实际利用外商投资额占各城市的GDP比重来表示,以反映该城市的外商直接投资水平;产业结构(is),用第二产业和第三产业增加值占GDP的比重来表示;人力资本(hum),用各城市每万人高校专任教师数表示;政府科技支持力度,采用科学支出(goin)这一指标,用地方财政科学支出占GDP比重表示;城镇化率(urban), 用城镇就业人口数量表示;能源消耗(energy)用电力消费总量来表示;信息化水平(tel),采用人均邮电量来衡量。主要变量见表1。

4 结果与讨论

4.1 绿色全要素生产率增长率的演进特征

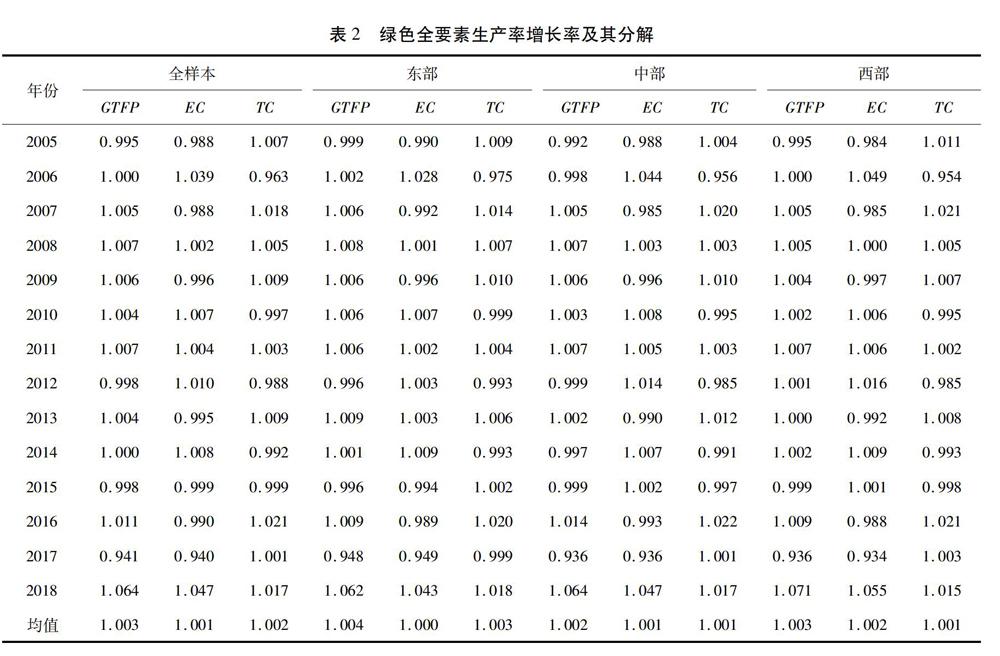

利用2005—2018年221个城市的投入-产出的指标数据,基于DEA-Malmquist指数法测度城市绿色全要素生产率增长率(GTFP),并将其分解为技术进步指数(TC)和技术效率指数(EC),见表2。

从表2可以看出,整体上除少数年份(2005、2012、2015和2017年)外,城市绿色全要素生产率呈现出波动的态势并保持增长(GTFP指数大于1),样本期间增长率为0.3%。将绿色全要素生产率增长率分解为技术效率指数和技术进步指数后发现:技术效率指数有较多年份处于小于1的水平,但样本期间技术效率指数(EC)均值为1.001,这表明样本城市整体绿色技术效率略微得到改善;而技术进步指数(TC)大部分都大于1,均值为1.002,则说明样本城市的技术进步处于上升的态势。总体而言,城市绿色全要生产率增长呈现出绿色技术进步增长和绿色技术效率略微改善并存的演进态势。上述结果表明:样本城市绿色技术进步及技术效率均有较大的改善潜力。

分东中西看,城市绿色全要素生产率增长态势与全样本的演进态势相似,但具有显著异质性。与全样本相类似,東部地区的城市绿色全要素生产率增长率大多大于1(除2005、2012、2015和2017年),均值为1.004,说明该时期样本城市绿色全要素生产率保持着增长的态势。其中东部城市技术效率指数(EC)均值为1.000(处于相对停滞的状态),技术进步指数(TC)均值为1.003,略微保持增长;中部和西部城市的技术效率指数均值为1.001和1.002,而技术进步指数均为1.001,技术进步指数和技术效率指数保持轻微增长的态势。

4.2 平行趋势检验

双重差分方法有效的前提是满足平行趋势假定。对此,我们需要检验实验组和控制组之间在低碳试点政策实施前后的发展趋势是否具有显著的系统性差异。由于低碳城市试点政策分别于2010年开始施行,而后于2012年、2017年开展第二批和第三批,而不是一次性全面推行,因此,某一城市处于实验组或对照组这一状态可能是变化的。我们在图1中展示了低碳城市试点政策当年处理组与控制组城市绿色全要素生产率gtfp的差异,以此观察在低碳城市试点政策前后实验组和控制组城市是否存在系统差异。根据图1可以看出,在低碳城市试点之前,实验组与控制组变化趋势并无显著差异。当d≥0开始,即从2010年低碳试点政策开始时,其政策效应显著为正,表明低碳城市试点促进了城市绿色全要素生产率的增长。

同时通过检验发现,在低碳城市试点政策实施前的时间段里,系数都不显著,可以说明实验组和控制组的城市在低碳城市试点政策前并无较大的系统性差异。但是从试点开始后,其系数大部分均较为显著,系数在波动中增加。由此,可以推论低碳城市试点政策是引致试点城市和非试点城市绿色全要素生产率增长态势分化的重要原因,即低碳城市试点促进了城市绿色全要素生产率增长。当然,这一推论是否成立还须后续实证的进一步验证。

4.3 基准回归

4.3.1 低碳城市试点对城市绿色全要素生产率的影响及区域异质性检验

为检验低碳试点政策对城市绿色全要素生产率的影响及效应,本研究运用两步系统GMM对式(1)进行参数估计,结果如表3列(1)所示。考虑到中国是全球最大的发展中国家,各个地区城市在发展阶段、经济发展水平等方面具有较大差异,使得试点政策对不同地区城市绿色全要素生产率的影响可能存在典型的异质性。为此,本研究将样本城市划分为东部、中部和西部,分别进行回归,结果见表3(2)—(4)列。

如表3所示,AR(1)和AR(2)检验表明,方程的残差序列虽然不能拒绝一阶序列相关但可以显著拒绝二阶序列相关,通过了自相关检验,借此可以说明模型设定是可行的。Hansen检验相应的p值大于0.1,不能拒绝工具变量有效的原假设,表明上述报告的模型中选取的工具变量是有效的,因而可以说明针对模型(1)两步系统GMM的估计结果是一致且可靠的。列(1)显示,did的系数显著为正,说明低碳试点显著促进了试点城市的绿色全要素生产率增长,相对于尚未进行试点的城市,低碳试点城市的绿色全要素生产率提高了9.26%。这说明国家推行低碳试点政策的绩效是明显的,能显著促进以绿色全要素生产率为内生动力的城市经济高质量发展。

然而,列(2)—(4)的结果显示,低碳城市试点政策对不同地区城市绿色全要素生产率的影响存在典型的异质性,表现为显著促进了东部地区试点城市绿色全要素生产率的增长,而对中西部地区试点城市的影响显著为负。可能的原因在于,东部地区城市的经济发展水平总体较高,产业发展基础尤其技术、人才等要素禀赋条件较好,生产流程和技术工艺较先进,使得低碳城市试点推行下的一系列环境规制政策和产业引导政策,相对于中西部地区城市而言,更能促进试点城市绿色全要素生产率的增长。而中西部地区城市传统制造业比重较大,且技术吸纳及创新能力相对较低,在低碳试点政策的驱使下,产业或微观经济主体在短期内以期通过绿色技术引进或创新来提升绿色全要素生产率增长的效果不佳。

4.3.2 低碳城市试点对城市绿色技术进步和技术效率的影响及区域异质性检验

由于绿色全要素生产率还可以分解为绿色技术进步和技术效率,由此,进一步讨论试点政策对试点城市绿色技术进步的影响大还是绿色技术效率的影响大,这一异质性考察或许更具政策蕴含。此外,试点政策对城市绿色技术进步或技术效率的影响,在不同地区仍可能具有较大异质性,由此,本研究进一步考察了低碳城市试点对城市绿色技术进步及技术效率的影响及区域异质性,回归结果见表4。

由列(1)和列(2)所示,全样本下低碳城市试点(did)对试点城市技术效率的影响在5%的水平下显著为正,且对试点城市技术进步的影响也显著为正,说明低碳试点政策有效促进了试点城市绿色技术效率和绿色技术进步的改善。其中的原因可能在于,低碳城市试点推行下试点城市采取的一系列环境规制政策,如地方政府通过一系列市场化调节手段关停一些能耗较高、污染严重、效率低下的产业或企业,促使这些产业或企业的资金、人才、土地等生产要素流向符合城市绿色发展方向的产业领域,一方面要素的再配置或优化调整有助于提升城市整体的资源配置效率;另一方面这一要素配置取向也优化了城市产业结构,特别是部分绿色生产效率较高的产业或企业的引入,提高了绿色低碳产业的规模水平,对城市技术效率尤其是规模经济效率具有重要的改善作用。同时,试点政策推行下,环境规制的强化及一系列清洁生产技术引进、使用的激励政策实施,促进试点城市产业或企业提升绿色生产技术水平,进而推动了城市绿色技术进步。但比较而言,试点政策对绿色技术效率的改善程度显著强于对绿色技术进步的引致效应。

列(3)—(4)的结果表明:低碳试点对东部地区试点城市技术进步的改善有显著的促进作用,而对试点城市绿色技术效率的影响不明显。结合表3列(2)的结果,可推断出低碳政策试点对东部地区城市绿色全要素生产率增长的促进作用,主要是通过对技术进步的改善作用来实现的。列(5)—(6)中,低碳试点对中部地区试点城市绿色技术效率的影响显著为负,而对试点城市技术进步的促进作用显著为正,结合表3列(3)的结果,可推断低碳政策试点对中部地区城市绿色全要素生产率的抑制作用,主要是因为对绿色技术效率的抑制效应强于对绿色技术进步的促进作用所致。列(7)—(8)中,在西部地区低碳城市试点对城市绿色全要素生产率的技术效率显著为负,而对技术进步影响不显著,结合表3列(4)的结果,说明在西部地区,低碳政策试点对城市绿色全要素生产率增长的抑制作用,主要是通过对技术效率的抑制作用来实现的。

4.4 稳健性检验

双重差分法的合理性建立在一系列的假设基础之上。双重差分法作为类似自然实验的一种,其最理想的情况是,试点城市与非试点城市是随机选择的。但实际中相关政策的选择多数为非随机的。同样地,试点城市名单的确定也不是随机的,试点地区名单与城市的地理位置、现有的经济、社会发展水平与开放程度等密切相关。为确保估计结果的可信性和穩定性,对一些重要的识别假设进行检验。

4.4.1 共同趋势检验

如表5所示,为了更加稳健地证明平行趋势前提已得到满足,我们用政策分组变量与时间趋势的相乘项以检验平行趋势。以2005年为基期,treat2—treat5为2006—2009年与政策分组变量的相乘项。回归结果如列(1)所示,treat2—treat5的系数均不显著,因此可以说明政策实施前实验组和控制组满足共同趋势前提。列(2)—(4)从城市等级入手来考察共同趋势假设。为了进一步衡量低碳试点政策的实施是否会由于城市等级的不同而产生一定的差异,采用Edmonds 等[31]、 Lu 等[32]的方法,在回归中加入某些基准因素与时间线性趋势的交叉项,具体而言,构建以下的估计方程:

GTFPit=α+βdidit×Zi+Xit+μi+λt+εit(6)

其中,Zi包括城市所在的地理位置与原有的政治经济特征等。具体而言,作者采用该城市是否为省会城市(除去四个直辖市,北京、天津、上海、重庆)、副省级城市和“较大的市”作为这些先决因素的代理变量。因此,didit×Zi在一定程度上再度缓解了由于实验组与控制组选择

的不随机造成的估计偏差。具体操作是搜集省会城市(除去四个直辖市,北京、天津、上海、重庆)、副省级城市和“较大的市”三类城市名单,若各地级市分别属于上述三

类城市则取值为 1,反之则取值为0。研究未包括港澳台地区,同时省会城市中缺乏呼和浩特、西宁、银川、拉萨这4个城市的数据。15个副省级城市分别为:南京、杭州、武汉、西安、成都、哈尔滨、长春、沈阳、大连、济南、青岛、宁波、广州、厦门、深圳。经国务院批准的其

他较大的市即为狭义上的“较大的市”有18个,具体包括大连、本溪、抚顺、吉林、齐齐哈尔、包头、洛阳、邯郸、宁波、大同、唐山、鞍山、青岛、淄博、无锡、淮南、苏州、徐州。如果这些城市本身显著影响了被解释变量,就说明不同地区确实存在系统性差异;反之,则说明地区发展趋势并不因城市等级而产生系统性差异。回归结果如列(2)—列(4)所示。省会城市(除去四个直辖市,北京、天津、上海、重庆)、副省级城市和“较大的市”与低碳试点政策的交互项系数均不显著,因此可以说明政策实施前实验组和控制组满足共同趋势前提。

4.4.2 其他稳健性检验

第一,改变控制组样本。关于双重差分法识别假设的另一个考虑是其他不可观测的随时间变化而变化的城市特征对估计结果产生的影响。不同的城市具有不同的特质,而这些原本存在的城市之间的差异,对于城市的绿色全要素生产率可能具有不同的影响,从而造成估计的偏差。为进一步验证前文基本结论的稳健性,在此借鉴Abadie等[33]通过构造反事实事件的方法来进行安慰剂检验(Placebo test),即改变控制组样本,来检验基准回归结果是否稳健。参考宋弘等[2]的做法,为使实验组与对照组更为相似,剔除了所有没有试点城市的省份,将研究样本限定在试点城市以及与试点城市相同省份的城市。回归结果(限于篇幅,文中未报告)表明,试点政策对城市绿色全要素生产率增长的影响以及绿色全要素生产率分解为技术效率项和技术进步项后的结果,主要估计变量依然显著,说明未受到控制组地区选择的影响。

第二,反事实检验。这一检验的逻辑是将政策时间假设提前,以证明在控制了一系列可观测因素的条件下,实验组与控制组在政策实施前的发展趋势并无明显差异,在一定程度上排除了其他因素对被解释变量的影响。因此我们通过改变政策实施时间,统一提前两年、三年以及推迟两年来进行检验。同样由回归结果(限于篇幅,文中未报告)可知,提前两年、提前三年和推迟两年时政策效果并不显著为正,则说明一些其他政策或随机性因素与绿色全要素生产率增长并没有关联,这进一步证实了前文研究结论的稳健性。

4.5 进一步讨论

4.5.1 三批试点的成效差异

目前低碳城市的试点已经于2010、2012和2017年分为三个批次实施。首先在不考虑其他批次的政策实施背景下,依次对每一批次的政策实验组进行回归,如在考虑第三批次的政策实施时,将其作为实验组,而第一批次和第二批次的政策实施组作为对照组进行处理。采用两步系统GMM的估计方法,见表6。列(1)—列(3)分别为仅考虑第一批次、第二批次和第三批次的回归结果。可以清晰发现:三批试点均在不同程度上显著促进了试点城市的绿色全要素生产率增长,但其成效具有轻微的差异。从影响系数的大小看,第二批试点的成效最为突出,随后依次为第三批和第一批,即三批试点成效呈现为先增大后降低的“倒U型”特征。考虑到第三批试点于2017年推行,样本期最终为2018年,评估期不足2年,或许其成效尚未完全显现。

4.5.2 产业集聚的调节效应

分别设立制造业集聚、生产性服务业集聚以及二者的协同集聚与低碳试点政策的交互项,以进一步揭示低碳试点政策与产业集聚对试点城市绿色全要素生产率增长的共同影响机制,结果见表7。列(1)为生产性服务业集聚与低碳试点政策的交互效应,列(2)为制造业集聚与低碳试点政策的交互效应,列(3)为生产性服务业-制造业协同集聚与低碳试点政策的交互效应。

列(1)—列(3)的估计结果显示,低碳试点(did)的系数符号变得不太稳健,这是因为在加入低碳试点与产业集聚的交互项之后,低碳试点对城市绿色全要素生产率的边际影响由基准模型(1)中的β1变为了模型(2)中的β1+β3×aggit。

由列(1)—(3)的结果可知,低碳试点与生产性服务业集聚的交互项(did×sagg)、低碳试点与制造业集聚的交互项(did×magg)、低碳试点与制造业和生产性服务业协同集聚的交互项(did×coagg)系数均显著为正,说明生产性服务业、制造业集聚及其协同集聚水平的提高,并叠加低碳试点政策的推行,能显著促进城市绿色全要素生产率增长。

进一步,我们计算了不同类型的产业集聚与低碳试点政策交互或协同下,產业集聚发挥正向作用的临界值(agg*=-β1/β3),经过计算,当生产性服务业的集聚水平超过8.00的临界值时才会增强低碳试点对城市绿色全要素生产率的促进作用,制造业集聚水平需达到5.67就能产生同样的效果。此外,制造业与生产性服务业的协同集聚水平则需要跨越12.35的“门槛”才能促使低碳试点对城市绿色全要素生产率起到促进作用。

上述研究表明,生产性服务业集聚、制造业集聚以及二者的协同集聚与低碳试点政策的协同或交互,都在不同程度上显著促进了试点城市绿色全要素生产率的增长,这一结论与研究假设2符合。这蕴含着,试点城市不仅要继续推行并优化旨在低碳发展的政策举措,还应培育和壮大制造业集聚、生产性服务业集聚以及二者的协同集聚,更好地发挥试点政策与产业集聚对城市绿色全要素生产率增长的协同效应。

5 结论及政策启示

近年来,为探索城市低碳发展模式,实现经济增长与生态环境质量改善的协同发展,中国政府分别于2010、2012和2017年组织开展了三批低碳城市试点。准确客观地评估低碳城市试点政策的实施效果,对于试点城市更好地调整或完善实现低碳发展的政策举措,以及进一步在全国范围内推广低碳城市试点经验具有重要的政策蕴含。为此,本研究将城市绿色全要素生产率增长驱动的经济高质量发展,纳入低碳试点政策的评估框架,在进行一系列理论分析的基础上,将低碳试点政策的实施视为一次准自然实验,采集 2005—2018 年中国221个城市的面板数据,综合应用双重差分及系统GMM估计方法,通过多期渐进和分批检验差异两个方面,实证检验了低碳城市试点政策对绿色全要素生产率增长的影响,并引入不同类型产业集聚与低碳试点政策的交互项,评估低碳试点政策与产业集聚对绿色全要素生产率增长的共同影响机制。文章主要结论及政策启示如下。

整体上,相比于非试点城市,低碳城市试点政策有效推动了低碳试点城市绿色全要素生产率的增长,其主要表现为城市技术效率的改善和绿色技术进步。分地区看,低碳城市试点政策对试点城市绿色全要素生产率增长的促进作用,主要在东部地区,而在中部和西部地区,均表现为不同程度的抑制效应,特别是对技术效率的抑制作用最为突出。应在积极推广试点政策经验、扩大试点范围的同时,进一步增强低碳试点政策的执行效能,一方面通过环境规制、产业政策、财政金融政策等政策组合,引导高排放、高耗能、低效益的传统落后产能退出,通过市场化机制促进其资金、劳动力等生产要素向复合产业技术发展方向、具有较高的生态经济效益的产业或企业流动,以促进要素配置的优化调整及效率改善;另一方面,对于尚有发展潜力或市场需求而排放水平较高的产业或企业,因积极引导其引进先进环保设备,改进生产工艺流程、采用绿色低碳生产技术,由此提升产业绿色技术水平[34-35]。

低碳试点政策与不同类型产业集聚的交互或协同,均在不同程度上显著促进了城市绿色全要素生产率增长。说明应在总结改革经验的基础上,逐步扩大低碳城市试点的区域范围,研究制定试点政策与产业集聚提升良性协同的制度安排,紧密围绕低碳城市的发展定位和产业特色,培育发展高质量的制造业集聚、生产性服务业集聚,促进制造业和生产性服务业的深度融合和渗透,形成制造业与服务业协同发展的产业生态体系。通过低碳试点与产业集聚的良性互动,实现城市区域经济高质量发展。

参考文献

[1]陈楠,庄贵阳.中国低碳试点城市成效评估[J].城市发展研究,2018,25(10):88-95,156.

[2]宋弘, 孙雅洁, 陈登科. 政府空气污染治理效应评估:来自中国“低碳城市”建设的经验研究[J]. 管理世界,2019,35(6):95-108,195.

[3]王华星, 石大千. 新型城镇化有助于缓解雾霾污染嗎:来自低碳城市建设的经验证据[J].山西财经大学学报,2019,41(10):15-27.

[4]邓荣荣, 詹晶. 低碳试点促进了试点城市的碳减排绩效吗:基于双重差分方法的实证[J]. 系统工程,2017,35(11):68-73.

[5]周迪, 周丰年, 王雪芹. 低碳试点政策对城市碳排放绩效的影响评估及机制分析[J]. 资源科学,2019,41(3):546-556.

[6]陆贤伟. 低碳试点政策实施效果研究:基于合成控制法的证据[J]. 软科学,2017,31(11):98-101,109.

[7]李顺毅. 低碳城市试点政策对电能消费强度的影响:基于合成控制法的分析[J]. 城市问题,2018(7):38-47.

[8]杨博文, 尹彦辉. 顾此失彼还是一举两得:对我国碳减排经济政策实施后减排效果的检视[J]. 财经论丛,2020(2):104-112.

[9]龚梦琪, 刘海云, 姜旭. 中国低碳试点政策对外商直接投资的影响研究[J]. 中国人口·资源与环境,2019,29(6):50-57.

[10]逯进, 王晓飞. 低碳试点政策对中国城市技术创新的影响:基于低碳城市试点的准自然实验研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2019,19(6):128-141.

[11]王巧, 佘硕. 城市异质性视角下中国低碳试点政策的绿色增长效应评估[J]. 软科学,2020,34(9):1-8.

[12]TIE M,QIN M,SONG Q J,et al. Why does the behavior of local government leaders in low-carbon city pilots influence policy innovation?[J]. Resources,conservation and recycling, 2020,152:104483.

[13]刘燕妮, 安立仁, 金田林. 经济结构失衡背景下的中国经济增长质量[J]. 数量经济技术经济研究,2014,31(2):20-35.

[14]陈诗一, 陈登科. 雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J]. 经济研究,2018,53(2):20-34.

[15]SOLOW R M. Technical change and the aggregate production function[J]. The review of economics and statistics,1957,39 (3):312-320.

[16]刘文革, 周文召, 仲深,等. 金融发展中的政府干预、资本化进程与经济增长质量[J]. 经济学家,2014(3):64-73.

[17]李平. 提升全要素生产率的路径及影响因素:增长核算与前沿面分解视角的梳理分析[J]. 管理世界,2016(9):1-11.

[18]余泳泽, 杨晓章, 张少辉. 中国经济由高速增长向高质量发展的时空转换特征研究[J]. 数量经济技术经济研究,2019,36(6):3-21.

[19]上官绪明, 葛斌华. 科技创新、环境规制与经济高质量发展:来自中国278个地级及以上城市的经验证据[J]. 中国人口·资源与环境,2020,30(6):95-104.

[20]赵伟, 张萃. 中国制造业区域集聚与全要素生产率增长[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2008,16(5):52-56,64.

[21]鹿坪. 产业集聚能提高地区全要素生产率吗:基于空间计量的实证分析[J]. 上海经济研究,2017,29(7):60-68.

[22]张素庸, 汪传旭, 任阳军. 生产性服务业集聚对绿色全要素生产率的空间溢出效应[J]. 软科学,2019,33(11):11-15,21.

[23]BECK T,LEVINE R,LEVKOV A. Big bad banks:the winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The journal of finance,2010,65(5):1637-1667.

[24]刘华军. 资源环境约束下全要素生产率增长的空间差异及区域协调对策研究[M].北京: 经济科学出版社, 2016.

[25]陈明华, 张晓萌, 仲崇阳, 等. 长江经济带全要素生产率增长的地区差异及影响因素[J]. 经济社会体制比较,2018(2):162-172.

[26]孙亚男, 杨名彦. 中国绿色全要素生产率的俱乐部收敛及地区差距来源研究[J]. 数量经济技术经济研究,2020,37(6):47-69.

[27]LI H, SHI J F. Energy efficiency analysis on Chinese industrial sectors: an improved Super-SBM model with undesirable outputs[J]. Journal of cleaner production,2014,65:97-107.

[28]张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J]. 经济研究,2004,39(10):35-44.

[29]杨仁发. 产业集聚与地区工资差距:基于我国269个城市的实证研究[J]. 管理世界,2013(8):41-52.

[30]崔书会, 李光勤, 豆建民. 产业协同集聚的资源错配效应研究[J]. 统计研究,2019,36(2):76-87.

[31]EDMONDS E, PAVCNIK N, TOPALOVA P. Trade adjustment and human capital investments: evidence from Indian tariff reform [R].National Bureau of Economic Research,2007.

[32]LU Y, TAO Z G, ZHU L M. Identifying FDI spillovers[J]. Journal of international economics,2017,107:75-90.

[33]ABADIE A, GARDEAZABAL J. The economic costs of conflict: a case study of the Basque country[J]. American economic review,2003,93(1):113-132.

[34]赵昕,丁贝德.中国碳金融市场价格跳跃扩散效应及风险研究[J].山东财经大学学报,2019,31(2):19-30.

[35]张明志,孙婷.贴现率是否会影响当期碳排放:理论机制与经验辨识[J].山东财经大学学报,2019,31(5):102-111.

Influence and effect of Chinas pilot low-carbon city initiative on

urban green total factor productivity growth

WANG Yafei TAO Wenqing

(School of Economic and Management, Chongqing Normal University, Chongqing 401331, China)

Abstract This paper attempts to put the high-quality development of urban economy characterized by green total factor productivity into the evaluation framework of Chinas pilot low-carbon city initiative, and evaluate the impact of this initiative on urban green total factor productivity growth and the moderating effect of industrial agglomeration (such as manufacturing agglomeration, producer services agglomeration, manufacturing producer services collaborative agglomeration) and the initiative on urban green total factor productivity growth. Taking the pilot low-carbon city initiative as a quasi-natural experiment, this paper collected the panel data of 221 cities in China from 2005 to 2018, and used the difference-in-differences model and system GMM estimation method to empirically test the impact of the pilot low-carbon city initiative on urban green total factor productivity growth. The results showed that: the initiative significantly promoted the growth of urban green total factor productivity, but this effect showed typical heterogeneity in different regions; it was significantly positive in the eastern pilot cities, and significantly negative in the central and western pilot cities. After decomposing urban green total factor productivity into urban green technological progress and technical efficiency, this study found that the pilot low-carbon city initiative had a significant effect on urban technical efficiency and urban green technological development. After the regional test, it was found that the impact of the initiative on the green technology progress of the eastern pilot cities was significantly positive, but the impact on the technical efficiency was not obvious; the impact of the initiative on green technology progress of central pilot cities was significantly positive, while the impact on technical efficiency was significantly negative; the impact of the initiative on the technical efficiency of western pilot cities was significantly negative, while the impact on green technology progress was not significant. The results also showed that the three batches of pilot cities had significantly promoted the growth of green total factor productivity in varying degrees, and the effect of the three batches of pilot cities showed an inverted U-shaped feature of first increasing and then decreasing. The synergy or interaction of manufacturing agglomeration, producer services agglomeration, manufacturing producer services collaborative agglomeration and low-carbon pilot policy considerably promoted the growth of green total factor productivity of pilot cities in varying degrees. This research is theoretically helpful to enrich or improve the performance evaluation framework of Chinas pilot low-carbon city initiative, and overcomes the mental path dependence of most previous studies that simply emphasized the effect of carbon emission reduction and downplayed the efficiency of economic growth. In practice, this research also helps to respond to the Chinese governments policy propositions for the coordinated development of economic growth and ecological environmental protection and provides empirical evidence for adjusting or improving the coordinated policy framework for environmental protection and growth in low-carbon pilot cities.

Key words pilot low-carbon city initiative; urban green total factor productivity; industrial agglomeration; difference-in-differences model

(責任编辑:刘照胜)

收稿日期:2020-11-04 修回日期:2021-02-08

作者简介:王亚飞,博士,教授,主要研究方向为绿色技术进步与经济增长。E-mail: yafeiwang@cqnu.edu.cn。

通信作者:陶文清,硕士生,主要研究方向为绿色技术进步与城市经济增长。E-mail: 2019110515015@stu.cqnu.edu.cn。

基金项目:“巴渝学者”青年学者支持计划资助项目;国家社会科学基金重点项目“西部地区装备制造业技术进步路径选择的环境和条件研究”(批准号:14AJL015);重庆市科技局重点资助项目“重庆市人才贡献率研究”(批准号:2020RCKT02)。

王亚飞,陶文清.低碳城市试点对城市绿色全要素生产率增长的影响及效应[J].中国人口·资源与环境,2021,31(6):78-89.[WANG Yafei,TAO Wenqing.Influence and effect of Chinas pilot low-carbon city initiative on urban green total factor productivity growth[J]. China population, resources and environment, 2021,31(6):78-89.]