基于SDG11的城市绿地环境公平测度——以武汉市中心城区为例

陈 佑 淋,余 珮 珩,2,李 志 刚,王 静,陈 奕 云,5*

(1.武汉大学资源与环境科学学院,湖北 武汉430079;2.香港理工大学建筑及房地产学系,香港999077;3.武汉大学城市设计学院,湖北 武汉430079;4.北京师范大学水科学研究院,北京 100875;5.剑桥大学发展研究中心,剑桥 CB3 9DT)

0 引言

城市绿地作为绿色基础设施的重要组成部分[1,2],不仅是居民社会交往、休闲观光和健身锻炼的重要场所[3],还能提供降尘减噪、促进空气流通、改善空气质量等生态系统服务[4-6],对新冠疫情防控下的公共健康具有重要意义。然而,在早期快速城市化背景下[7,8],资源供需匹配关系的巨大矛盾制约着居民享有绿地资源公平性。城市再开发过程中,绿地改造引起的绅士化现象[9]甚至会造成社会群体的空间隔离与居住分异[10-12]。城市绿地资源分配不均加剧了供需矛盾,损害了部分居民群体的权益[13,14],阻碍了公共服务均等化,不利于健康城市的可持续发展。

环境公平(environmental equity)概念起源于美国反对黑人社区垃圾堆放的民权运动[15],早期研究关注环境污染的分布差异,后期强调生态资源的空间均衡[16],着眼于环境资源配置的公平性[17]。近年来,关于绿地环境公平的研究主要围绕绿地空间配置的均等化,在立足绿地的可达性、区位分布、规模质量、人口匹配和服务面积的基础上,通过公园服务覆盖率、服务重叠率和人均享有可达公园面积等指标,对绿地的服务水平展开综合评价[18-20]。然而,传统的环境公平局限于绿地本底服务的供给公平性,忽视了使用者社会需求的差异[21,22]。随着空间正义、社会公平等研究的兴起,环境公平的内涵不断扩展,逐渐从绿地的供给公平转向使用者的需求公平[23],同时,多维交通体系的构建促进居民出行方式的个性化和多样化,探究不同交通方式下的绿地环境供给,具有一定的现实意义与社会价值。

2015年联合国通过《2030年可持续发展议程》,提出17项可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)[24],包括169个指标,是一个关注社会、经济和环境共同发展的前瞻性测度框架[25-27]。SDGs的第11项为“城市可持续发展目标”(SDG11),旨在创造“包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类住区”[28,29],包含资源、交通、人口和公共空间等多个维度,为分析城市发展水平与社会需求提供了重要指标体系。现有研究多基于全球或全国等大尺度区域,开展17项SDGs的综合评估,缺乏对县市级小尺度区域的本土化分析与SDGs中某一具体目标的测度研究,且鲜有将SDGs与研究对象进行耦合分析[30-35]。因此,借鉴SDG11指标框架,设计城市可持续发展水平指标体系并结合绿地服务水平进行分析,有利于SDGs在中国的落实与推进。

传统的环境公平多局限于绿地服务水平的供给公平,未充分考虑社会居民的需求。本研究拟厘清绿地环境公平的内涵,创新性地提出基于SDG11的环境公平测度框架。以武汉市为研究区,分析绿地的综合服务供给公平和城市可持续发展的需求公平,关注绿地资源供需匹配的耦合差异与不同年龄结构人群资源分配的群体差异,促进绿地资源分配的效率与公平,旨在为城市绿地规划提供新视角与借鉴。

1 基于SDG11的环境公平测度框架

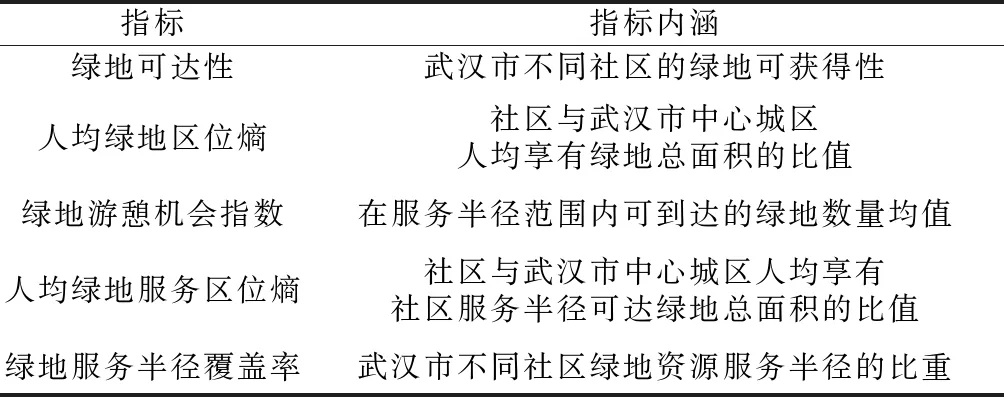

绿地的服务能力、服务对象和可获得性等要素能显著反映绿地服务的供给能力。结合人口数量、绿地面积、绿地位置、社区位置等数据,选取绿地可达性、人均绿地区位熵、绿地游憩机会指数、人均绿地服务区位熵和绿地服务半径覆盖率5个指标,构建绿地综合服务水平的评价指标体系(表1)。

表1 绿地综合服务水平的评价指标Table 1 Evaluation indices of comprehensive service level of green space

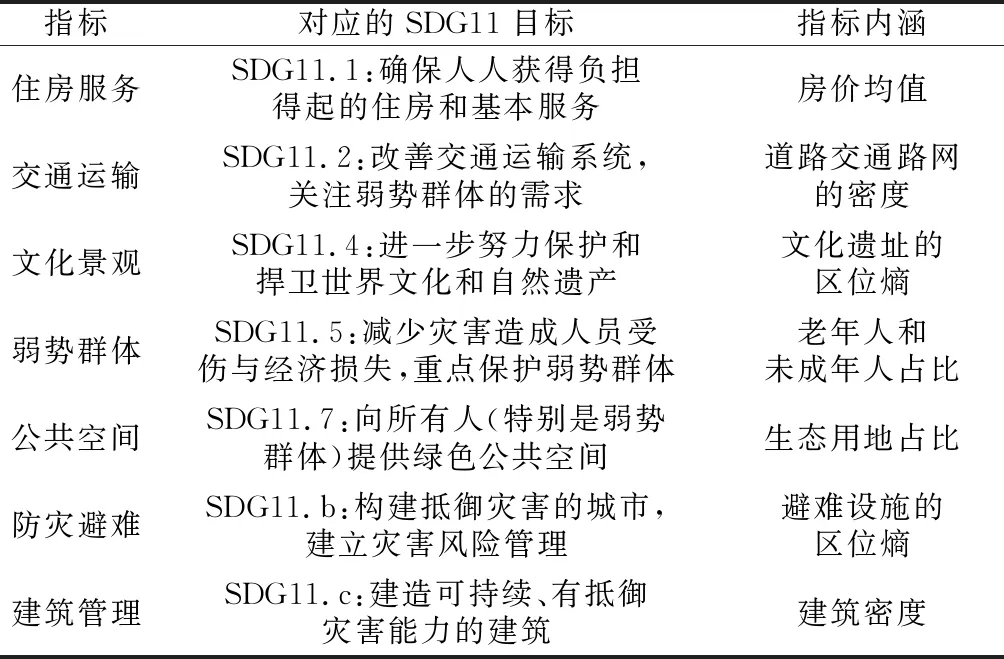

随着社会空间的分异,居民的社会需求呈多样化发展趋势,绿地服务水平和社会需求的空间错配阻碍了绿地的环境公平。SDG11作为测度城市发展水平的国际权威指标,涉及住房服务、交通运输、文化景观、弱势群体、公共空间、防灾避难和建筑管理等多个维度,能够全面客观地反映居民的社会需求[36-38]。借鉴已有研究,并结合武汉的城市发展特点与数据情况,选取SDG11中7个具体指标,构建城市可持续发展水平评价指标体系,从而综合权衡社会发展中的居民需求(表2)。

表2 城市可持续发展水平的评价指标Table 2 Evaluation indices of urban sustainable development level

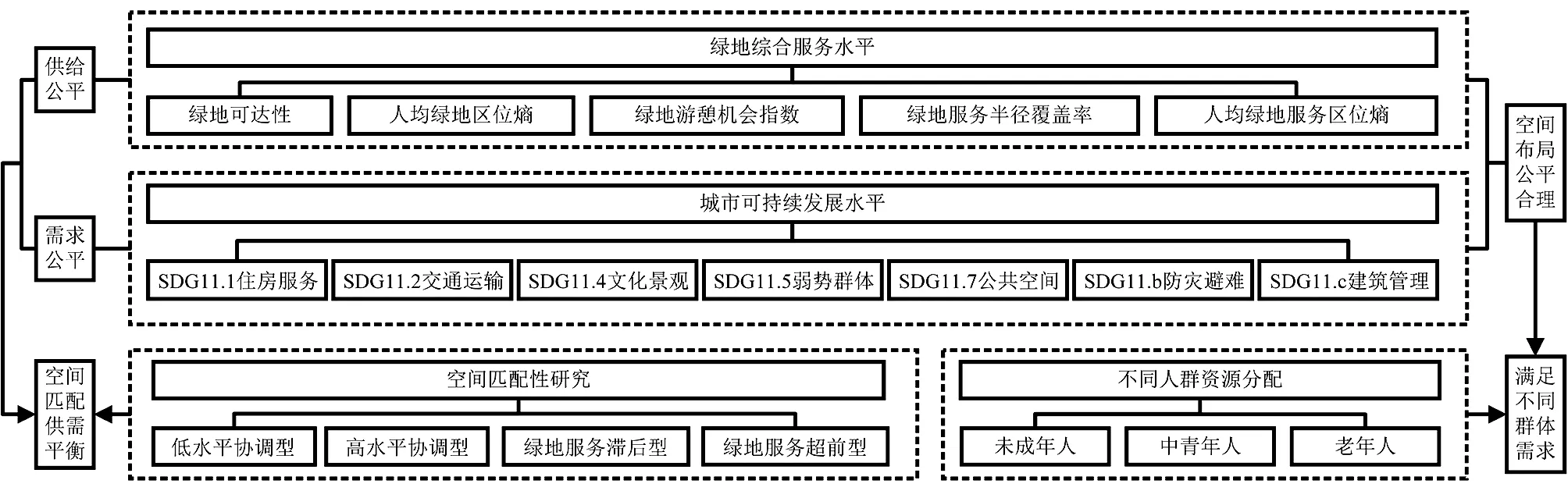

绿地综合服务水平与城市可持续发展水平在空间上的合理匹配,能有效实现绿地的社会价值、生态价值和经济价值,从而达到环境公平最大化。通过提高绿地的综合服务水平,实现其供给公平,能增强绿地分布的正外部性,进一步促进绿地周围的社会经济发展。根据城市可持续发展水平合理配置绿地,实现其需求公平,能满足空间分布的供需平衡,间接推动周围的社会经济发展。绿地的环境公平不仅是空间分布及其空间匹配的公平,更是满足不同社会群体需求差异的公平。以年龄结构为分异标准,测度未成年人、中青年人和老年人绿地资源的分配情况,能有效评估绿地资源分配的群体差异,确保城市绿地环境公平的有效测度(图1)。

图1 SDG11视角下城市绿地环境公平测度框架Fig.1 Frame diagram of environmental equity measurement of urban green space from the perspective of SDG11

2 研究区与数据来源

武汉市是中国腹地中心的最大城市、长江经济带的核心和湖北省的省会,是我国的交通枢纽与工业重地,人口密集,社会结构复杂。中心城区湖泊密布,长江、汉江交汇,形成两江三岸的城市格局,江湖交融,拥有特殊的湿地型生态环境基质。据《武汉市统计年鉴2019》,中心城区总面积为995.89 km2[39],其中,绿地面积为30.37 km2,而城市绿地率仅约为3%[40],绿地供给规模相对较小,未来发展空间潜力巨大(图2)。

图2 研究区概况Fig.2 Overview of the study area

研究数据主要涉及人口结构、土地利用、社区边界、路网密度、住房价格等要素。人口数据来源于武汉市2014年人口调查数据,统计单元为社区;绿地和生态用地数据参考遥感影像和武汉市土地利用现状图等资料,依据2015年《城市用地分类与规划建设用地标准》,对土地利用类型进行解译和提取;根据湖北省公路地图和Open Street Map数据提取矢量道路,住房价格、建筑密度、避难设施和文化遗址等数据爬取自百度地图和高德地图。

3 研究方法

3.1 两步移动搜索法

两步移动搜索法(2SFCA)是分析供给与需求之间的空间分布及其交互关系的重要方法,通过测度便捷度研究可达性,已广泛应用于国内外公共服务设施研究[41]。

第一步,搜索距离绿地j阈值d0(即j的搜索半径)范围内的社区k,计算绿地供需比Rj:

(1)

式中:dkj为k和j之间的距离;Dk为搜索范围内(dkj≤d0)社区的需求规模,用人口数量表示;Sj为绿地j的总规模,用绿地面积表示。

(2)

3.2 缓冲区分析

基于景观生态学,采用邻近距离法,以绿地为中心确定多功能景观服务半径:面积在5 000 km2以上的绿地,服务半径设置为500 m;面积在5 000 km2以下的绿地,服务半径设置为300 m。应用缓冲区分析,计算绿地服务半径覆盖率C0与绿地游憩机会指数Re[42]:

C0=ARC/AR×100%

(3)

(4)

Re=ARE/AR×100%

(5)

(6)

式中:ARC为不计算重叠部分的社区中绿地服务半径覆盖的总面积;AR为社区总面积;a为绿地服务半径覆盖的社区面积;Ap为绿地服务半径覆盖所重叠的社区面积;n为社区数量;ARE为计算重叠部分的社区中所有绿地服务半径覆盖的总面积。

3.3 区位熵

区位熵可衡量某区域要素的空间分布情况,测度某区域要素的发展程度与整个区域间的差异[37,43]。

LQ1=(Td1/Pd)/(Tq1/Pq)

(7)

LQ2=(Td2/Pd)/(Tq2/Pq)

(8)

式中:LQ1为人均绿地区位熵;LQ2为人均绿地服务区位熵;Td1为社区内各级绿地的总面积;Tq1为中心城区各级绿地的总面积;Td2为社区内各级绿地服务半径的总面积;Tq2为中心城区各级绿地的服务半径的总面积;Pd为社区内常住人口数量;Pq为中心城区常住人口数量。

3.4 熵值法

在信息论中,熵是测度系统不确定性的量,信息量越小,不确定性就越大,熵也越大,本文中第j项评价指标熵值ej的计算公式见式(9)。熵值法根据原始数据之间的关系赋权(式(10)),客观地展示各指标的重要程度[44],第i个社区第j项评价指标的最终得分Zij的计算公式见式(11)。

(9)

(10)

(11)

式中:Xij为标准化后的第i个社区第j项指标值,i=1,2,…,n,j=1,2,…,m,n为社区数量,m为指标数量;pij为第j项指标下第i个社区占该指标的比重;Wj为熵值法计算的第j项指标的权重。

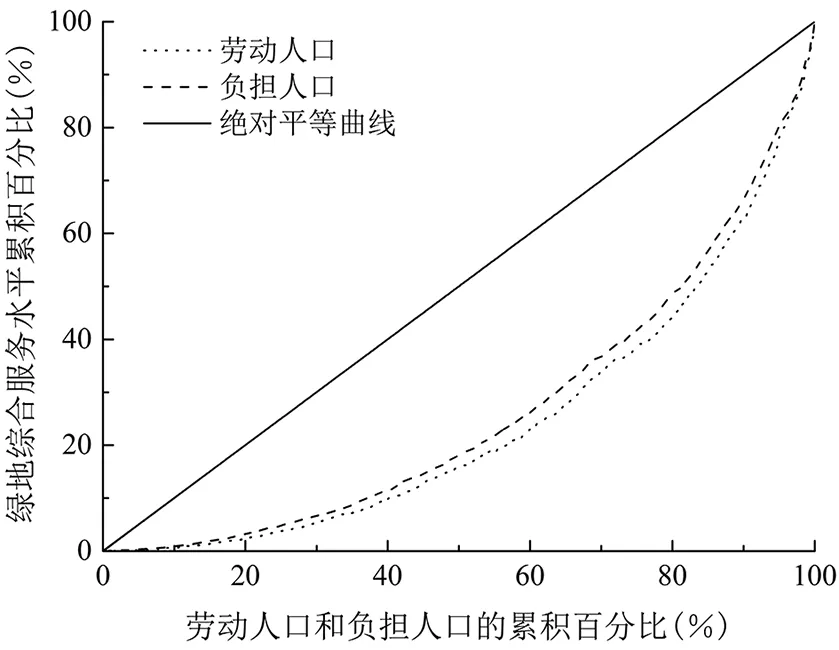

3.5 洛伦兹曲线

通过分析不同人口的绿地资源分配情况,利用洛伦兹曲线测度不同年龄群体的环境公平性[45]。依据《中华人民共和国未成年人保护法》和《老年人权益保障法》的年龄标准,将人口划分为未成年人(18岁以下)、中青年人(18~60岁)与老年人(60岁以上)。其中,将未成年人群和老年人群合计定义为负担人口[46],将具有劳动能力的中青年人群定义为劳动人口[47]。洛伦兹曲线的横轴是人口的累积百分比,纵轴是环境公平指标的累积百分比,45°线为绝对平均线,该线上各级人口的环境公平指标数值完全相等。绿地资源分配曲线与绝对平均线越接近,表明资源分配越平等;曲线与绝对平均线偏差越大,表示越不平等。

4 武汉市城市绿地环境公平性分析

4.1 绿地供给公平性分析

通常出行者最大心理承受时间为30 min,参考15 min生活圈的规划建议,到达绿地的最佳时间在15 min以内。而步行、自行车与机动车出行的平均速度分别为5 km/h、15 km/h和30 km/h,因此设置搜索阈值分别为2.5 km、7.5 km和15 km,研究阈值分别为1.25 km、3.75 km和7.5 km。在此基础上,应用两步移动搜索法,计算不同绿地的可达性,并对不同交通方式下的绿地可达性进行加权平均求和,得到武汉市绿地可达性的综合测度结果(图3)。武汉市中心城区绿地可达性的空间分布虽有差异,但仍存在一些共性表征。三环线内的可达性高值区位于城市腹地,沿长江、汉江线状分布,且围绕大型湖泊集聚,而三环线外的城郊,可达性高值区呈零星点状分散分布。步行方式下,可达性高值区的社区数量占比达10.9%,主要分布于绿地周围且向使用者集聚,环绕东湖与严西湖周边出现可达性“洼地”,但绿地数量的影响仍大于质量,整体呈现西高东低的空间格局。自行车交通方式下,可达性高值区的数量占比达20.1%,空间分布相对均衡,中心城区外围仍存在部分高值集聚区。机动车交通方式下,可达性高值区的数量占比达23.6%,沿长江带状分布且在东湖与严西湖周边集聚,绿地质量的影响大于数量。交通方式影响可达范围的空间尺度,造成可达性空间格局差异显著。随着交通便捷度的提高,可达范围的空间尺度逐渐扩大,绿地资源本底与人口布局的限制随之缩小,可达性的限制因素从绿地数量转变为绿地质量,且人口密度与布局的影响逐渐减弱,可达性的重心自西向东移动。

图3 不同交通方式下绿地可达性的空间分布Fig.3 Spatial distribution of green space accessibility under different modes of transportation

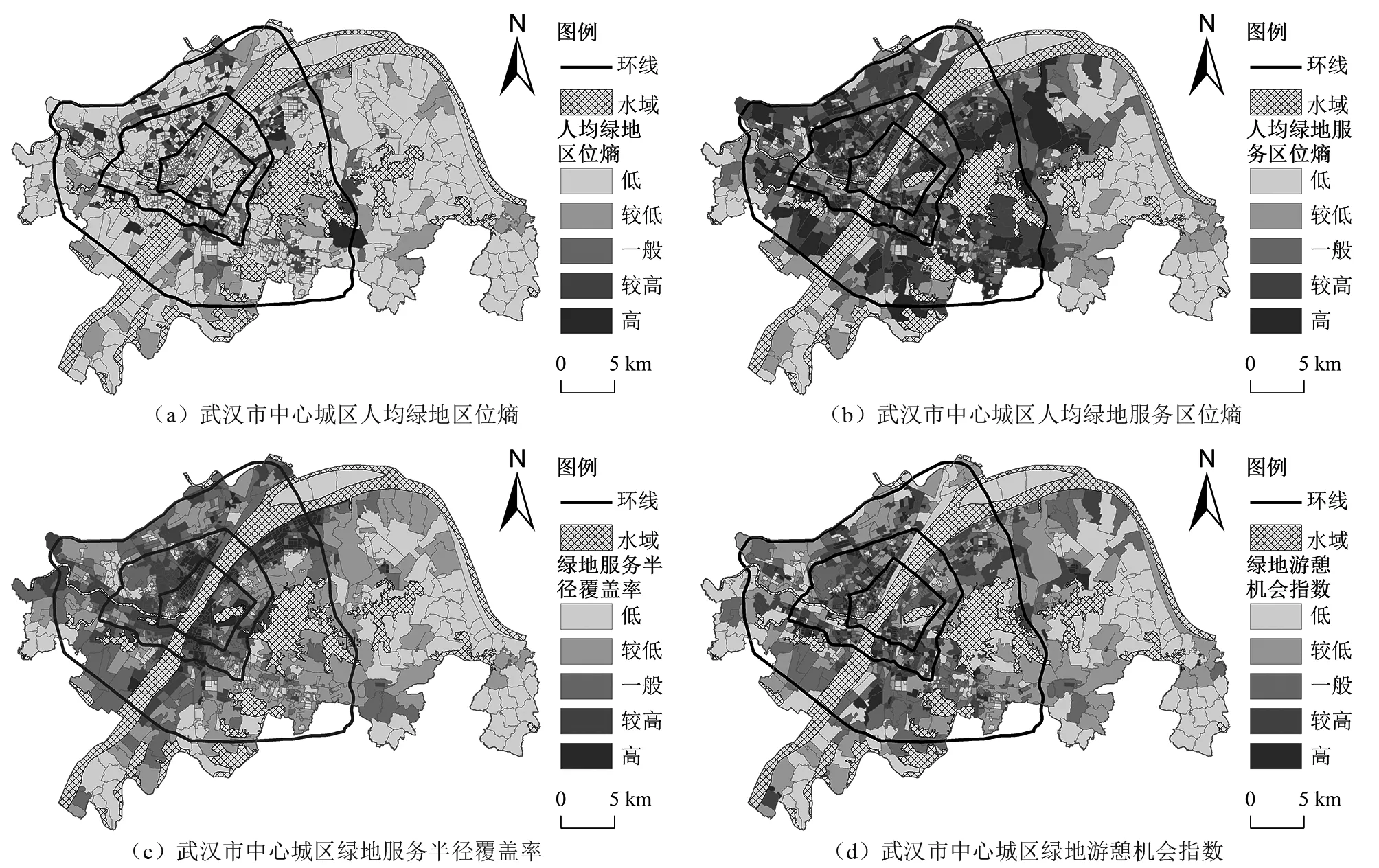

人均绿地区位熵反映社区内人均享有绿地资源的水平,人均绿地服务区位熵反映人均享有绿地的有效服务水平,二者共同表征绿地资源与常住人口的空间匹配情况。武汉市中心城区人口稠密、建筑拥挤、绿化用地紧张,各社区内部绿地资源的实际拥有量低,78.3%的社区人均绿地区位熵低于均值,高值区多在内环线内和湖泊周边集聚,数量较少;而人均绿地服务区位熵高值区的范围比人均绿地区位熵更大,在三环线内广泛分布,中心城区整体呈现西高东低、内高外低的空间格局,青山区和洪山区西部仍有高值区分布(图4)。绿地游憩机会指数表征由社区到达任一绿地的情况,绿地服务半径覆盖率是社区在服务半径范围内可到达的绿地数量均值,二者均体现了绿地资源的空间分布情况(图4)。武汉市中心城区整体社区的绿地游憩机会指数为41.6%,长江沿岸社区普遍高于95%,洪山区和青山区的社区普遍低于85%;绿地服务半径覆盖率高值区主要沿长江分布,在内环线内部和东湖南部集聚。上述结果表明,武汉市中心城区绿地资源空间分布均衡性较低,人均享有绿地资源水平不足,绿地服务水平有待提高。

图4 绿地综合服务水平评价指标的空间分布Fig.4 Spatial distribution of evaluation indices of comprehensive service level of green space

绿地综合服务水平较高的社区,空间分布存在较大共性,即在三环线内向心性集聚,沿长江线状分布,呈现西高东低的空间格局(图5)。由于武汉市的河流、山体、植被等自然地理条件制约绿地的选址和建设,绿地分布呈现明显的空间集聚特征。小型绿地主要分布在中心城区西部,长江与汉江沿岸存在大规模条带状滩涂绿地,在滨水通道两侧呈狭长条状轴向分化。东湖与严西湖周边集聚有团山、马鞍山和东湖风景区等大型绿地,为团块状分布,城市边缘区分布较少或严重匮乏。相比三环线外围,三环线内部人口密集,绿地数量较多且规模较大,拥有中山公园、解放公园、沙湖公园等公园绿地与防护绿地。青山区拥有和平公园、青山公园与白玉公园等大型公园绿地,同时存在低密度的人口需求和高密度的绿地供给。东湖与南湖之间分布有武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学等高校与科研院所以及休闲广场、服务中心等政府办公场所,学校用地与市政设施用地相对充足,可为周边社区居民提供除公园绿地外的游憩绿地空间,存在绿地综合服务水平高值区,且呈带状延伸。三环线外绿地设施建设较为滞后,综合服务水平较低。

图5 绿地环境综合服务水平的空间分布Fig.5 Spatial distribution of comprehensive service level of green space environment

4.2 绿地需求公平性分析

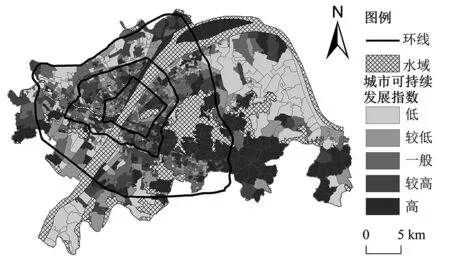

基于SDG11分析武汉市的社会发展状况。综合房价均值、建筑密度、交通路网密度、生态用地比重、文化遗址的区位熵、避难设施的区位熵和负担人口的比重等指标,得到武汉市中心城区城市可持续发展水平空间分布图(图6),能够有效表征各社区的居民社会经济发展水平及其社会需求。武汉市中心城区可持续发展水平的空间分异现象较显著,可持续发展水平较高的社区主要位于中心城区的腹地,并沿长江、汉江和东湖、严西湖等大型湖泊向城市边缘蔓延。武汉市核心腹地社区建设历史悠久,周边的公共服务设施、防灾避难场所、道路网络系统和绿地规模等要素较完善,而武汉市中心城区的外缘仍属于待开发区域,资本积累和社会发展水平落后,可持续发展水平较低。

图6 城市可持续发展水平空间分布Fig.6 Spatial distribution of urban sustainable development level

4.3 绿地供需匹配分析

根据城市可持续发展水平和绿地综合服务能力的空间耦合情况(图7),将研究区域划分为高水平协调型、低水平协调型、绿地服务超前型与绿地服务滞后型4类空间(图8)。绿地的外部效应能带动周边繁荣发展,提高区域的居住条件和生活成本。这种市场化行为造成社会群体的居住集中与隔离,导致绿地配置与居住人群需求之间的空间错位,危害弱势群体的资源权益。高水平协调型社区呈散点状零星分布在三环线以内的中心城区,占社区总数量的12.26%。由于中心城区发展较早,绿地基础设施与其他公共服务设施均较完善,绿地服务能力与城市发展水平较高,匹配平衡良好。低水平协调型社区在中心城区外缘呈大规模集聚分布,占社区总数量的15.69%。相比中心城区而言,外缘的绿地基础设施建设较为落后,且城市发展水平较低,尽管匹配度较高,但发展状态较差。绿地服务超前型社区在三环线外呈集聚状,主要分布在严西湖北侧,在三环线内呈点(块)状沿江分散分布,占社区总数量的31.97%。绿地服务滞后型社区数量最多,连片分布在中心城区的不同区域,占社区总数量的40.08%。总之,武汉市城市绿地综合服务水平与城市可持续发展的匹配度较低,供需不平衡。

图7 环境公平耦合空间类型的划分依据Fig.7 Division basis of coupling space types of environmental equity

图8 环境公平空间耦合类型的空间分布Fig.8 Spatial distribution of coupling space types of environmental equity

4.4 群体差异下环境公平性测度

以绿地综合服务水平的累积百分比为纵轴,绘制出反映绿地资源在负担人口和劳动人口中分配情况的洛伦兹曲线,从而探究环境公平的群体差异(图9)。绿地是负担人口(老年人和未成年人)平时休憩娱乐的重要场所,但受自身能力限制,负担人口处于相对弱势的地位。从人文关怀和社会共享的规划建设新模式看,负担人口是环境公平应关注的重点人群。与劳动人口相比,负担人口的洛伦兹曲线更接近绝对平等曲线,说明绿地资源的供需匹配在负担人口中更均衡。市场驱动下的住房制度和供给差异,造成不同经济群体在城市绿地资源享有上差异悬殊,而土地分配的溢出效益,更加剧了市场机制的负面影响。负担人口和劳动人口的洛伦兹曲线弯曲程度均较大,远离绝对平等曲线。其中,60%的人口约占20%的绿地资源,80%的人口约占40%的绿地资源,可见少数人占有大部分绿地资源,绿地资源分配两极分化严重,城市绿地供给服务的利用率仍有待提高。

图9 不同年龄结构人群的绿地资源洛伦兹曲线Fig.9 Lorenz curve of green space resources for people of different ages

5 结论与展望

本文将SDG11与绿地环境公平有机融合,提出SDG11视角下城市绿地环境公平研究框架,包括供给公平和需求公平的供需匹配及其差异化社会群体的资源分配平衡。供给公平是绿地服务能力的公平,所有居民获取和享受相同的绿地服务权利,需求公平的供需匹配则是在社会分异之后,居民仍享有相对平等的绿地权益。以武汉市中心城区为例进行实证研究,得到以下结论:1)绿地服务水平的空间分异特征明显,受地理环境和历史进程的时空耦合影响,其分布格局与滨水廊道和公共设施紧密相关;在三环线内向心性集聚,沿长江轴线状分布,沿湖团块状集聚,呈现西高东低的空间格局。2)将绿地综合服务水平与城市可持续发展水平进行叠置分析,划分出高水平协调型、低水平协调型、绿地服务超前型与绿地服务滞后型4种空间耦合类型,其中绿地服务滞后型社区占比最大,绿地服务与可持续发展水平的匹配度仍有待提高。3)反映绿地资源在负担人口和劳动人口中分配情况的洛伦兹曲线显示,绿地资源分配两极分化严重,少数人占有大部分绿地资源,绿地生态服务功能未得到充分发挥。

绿地资源在不同地域和不同群体中的分配差异较大,空间错配引起的供需矛盾阻碍城市可持续发展,未来可在SDG11视角下,基于环境公平测度结果,提出城市绿地规划的优化建议,促进城市绿地可持续发展。不同交通方式下绿地资源可达性的空间格局存在显著差异,面向SDG11.2提出的“改善交通运输系统,关注弱势群体的需要”,未来应优化道路交通网络,提高公园绿地的可获得性,确保不同出行方式下绿地的公共性与开敞性。高水平协调型社区多分布于三环线内,中心城区外围的洪山区与青山区绿地规模小且数量少,城郊绿地资源未得到充分开发,参考SDG11.a提出的“加强区域发展规划,支持在城市、郊区与农村的联系”,推动城郊绿地一体化,注重生态廊道建设,确保城乡绿化空间的相互渗透和有机融合。部分可持续发展水平较高的社区,绿地服务能力较低,绿地资源与居民需求之间存在空间错配问题,结合SDG11.3提出的“加强居民对城市建设的规划和管理能力”,在未来绿地规划中,应加强自下而上的公众参与机制,与不同利益主体沟通对话,广泛了解居民意愿,并建立居民监督反馈机制,避免政府单一治理。绿地资源分配两极分化严重,少数人占有大部分绿地资源,未来可结合SDG11.7提出的“向所有人,特别是弱势群体,提供绿色的公共空间”理念,基于人口特征、绿地等级、服务质量等条件,同时考虑不同类型的居民对绿地资源需求和获取的差异,推行差异化绿地建设,重点建设小规模、分散的口袋绿地,满足不同群体的需求,提高公园绿地配置效率和针对性。

本文突出理论分析框架和评价指标的创新,但在实证数据的获取方面仍需进一步加强。洛伦兹曲线仅能反映不同年龄群体中绿地资源的分配情况,未来可进行空间分析的量化评估;同时,借助高分辨率遥感影像和社交平台大数据,可对用地结构和人群特征进行精细化空间分析,从而精准定位不同群体的社会需求。绿地是一个时刻变化的复杂生态系统,对于绿地环境公平的评估不应局限于现状,未来应关注长时段的模拟预测与发展规划。