纯电动汽车冬季续航里程下降浅析

江苏省水文水资源勘测局办公室 杨 俊

据中国汽车工业协会发布的数据显示,2020年,我国新能源汽车共销售136.7万辆,同比增长10.9%,其中纯电动汽车的销量首次突破100万辆,占全年汽车销量的5%。随着续航里程的提高、充电基础设施的逐步完善,越来越多的纯电动汽车开始走入寻常百姓家。

1 纯电动汽车冬季掉电快、续航里程下降明显遭吐槽

从2020年年末到2021年年初这将近1个月的时间里,超级寒潮吹过我国大部分地区,寒潮来袭,气温骤降,全国由北到南、由东到西都进入了冰冻模式,甚至连海南都要穿羽绒服才行。人觉得冷可以保暖御寒,可汽车怕冷怎么办?特别是近来被越来越多人接受并购置的纯电动汽车,它们怕冷吗?您还别说,它们还真的怕冷,寒冬的低温给纯电动汽车带来最直接的结果就是——续航爆降!纯电动汽车掉电快、续航里程下降明显,网上吐槽一片。

@冰天雪地:去年11月份,我对Model 3磷酸铁锂版纯电动汽车进行了一个实测,发现其续航里程大幅缩水。特斯拉标准续航升级版标称的NEDC(New European Driving Cycle,新欧洲驾驶周期)续航里程是468 km,车辆充满电后表显的续航里程是420 km,但实际行驶了241 km后仅剩下5%的电量,折算下来续航里程大约打了“6折”。

@滔哥:我的纯电动汽车是2020年12月中旬购买的,官方宣传该车的续航里程为300 km,但让我惊讶的是,这车开着暖风实际上只能行驶200 km,掉电掉了40%。我每天的通勤里程为120 km,这不每天都需要对该车进行充电吗?我去找4S店咨询,4S店的专业人士给我的解释是,“低温条件下电池正负极材料活性和电解液导电能力降低,电池容量下降,内阻升高,放电效率随之降低”。我作为一个车主,这话什么意思我也听不懂啊!不过,好在我单位的充电桩还算充裕,让我没有了后顾之忧。

@张先生:每天单程40 km的路程,我刚买的广汽埃安车里程表会显示减少80 km,下降了50%。

@朱女士:我2018年购买了一辆北汽EU5纯电动汽车,购车时,新车续航里程为418 km,但冬天充满电只能跑370 km,续航下降了22%。不仅如此,冬天打开车内暖气,电量消耗更大,同样的路程,冬天电量消耗比平时多出一倍。

@武先生:2018年7月购买的比亚迪宋EV400纯电动汽车,续航里程为400 km,夏天开空调时续航里程约为390 km,冬季开暖风续航里程为300 km,下降了25%左右。

@于先生:我在上海,2020年1月底购买的特斯拉Model 3,标定续航里程为670 km,购入时恰逢上海冬季,气温介于0 ℃~7 ℃,打开暖气和座椅加热,新车实际上每次开400 km左右就没电了,一般开到300 km时就得赶紧充电。有一次,我的车显示续航里程还有180 km,但实际上只能支撑不到50 km,电量真是肉眼可见地往下掉。

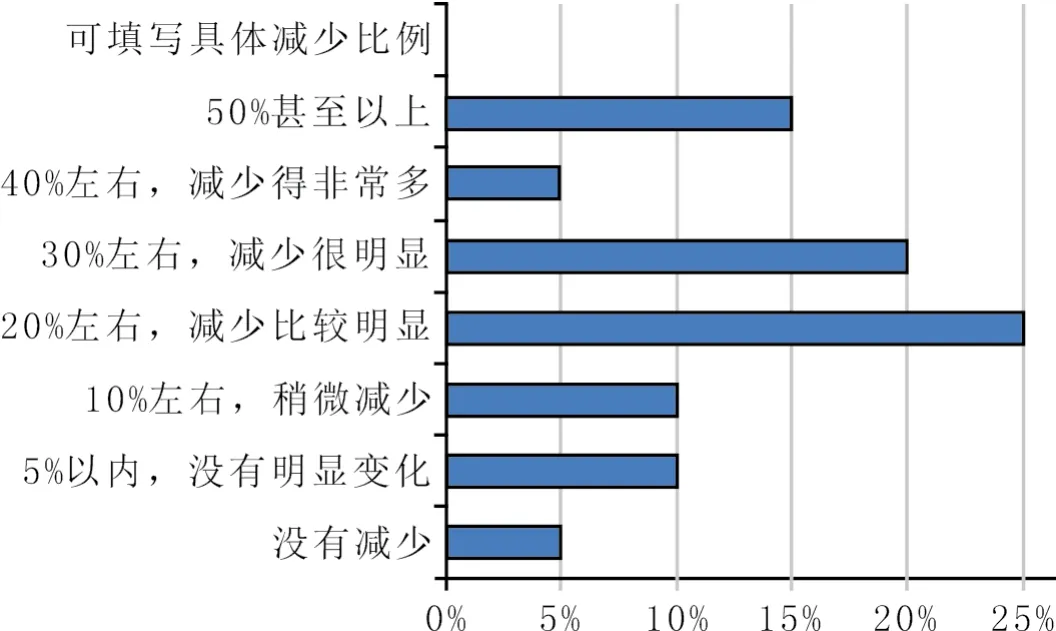

图1所示为纯电动汽车续航里程下降情况调查结果,可见,65%以上的车主认为自己的纯电动汽车冬季续航里程下降超过20%,其中,有20%的车主认为自己的纯电动汽车续航里程下降超过40%。据测试,部分纯电动汽车在寒冬的低温天气下,如果不注意给爱车“保暖”,续航里程可能会下降57%左右,也就是说现在市面上大多续航里程在300 km的纯电动汽车,在低温下续航里程也就100多km。表1所列为车质网制作的国内某位车主驾驶的某款纯电汽车一年中不同温度下的续航里程。纯电动汽车冬季掉电快、续航里程下降带来的后果不言而喻,续航里程下降影响了车主的用车生活,能耗增加影响用车效率,更有甚者开纯电动车冬季出行连空调都不敢开了。

图1 电动汽车续航里程下降情况调查结果

表1 国内某位车主驾驶的某款纯电汽车一年中不同温度下的续航里程(据车质网资料)

2 纯电动汽车冬季掉电快、续航里程下降的原因

中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春曾表示,纯电动汽车在冬天的续航里程问题在世界上依然是个难题,这是由当前纯电动汽车所使用的主流电池技术所决定。现试图就其主要原因和可能的改进方向进行粗略的分析。冬季汽车续航里程下降并不是纯电动汽车的“独有特性”,燃油车在低温下的油耗也会显著提升,但由于加油很方便,用户感受不深罢了。不过,由于纯电动汽车的特性,其冬季续航里程下降的影响要比燃油车更大。那么造成纯电动汽车冬季掉电快、续航里程下降的原因有哪些呢?

2.1 所有汽车冬季面临的共性原因

(1)风阻问题。冬季的空气密度大,从而导致行车中的风阻增加,特别是跑高速时,燃油车耗油比夏天要多,纯电动车耗电也不例外。

(2)胎压问题。冬季汽车的胎压普遍会降低,汽车行驶中的轮胎阻力增加不可避免。

2.2 纯电动汽车冬季面临的“专属”原因

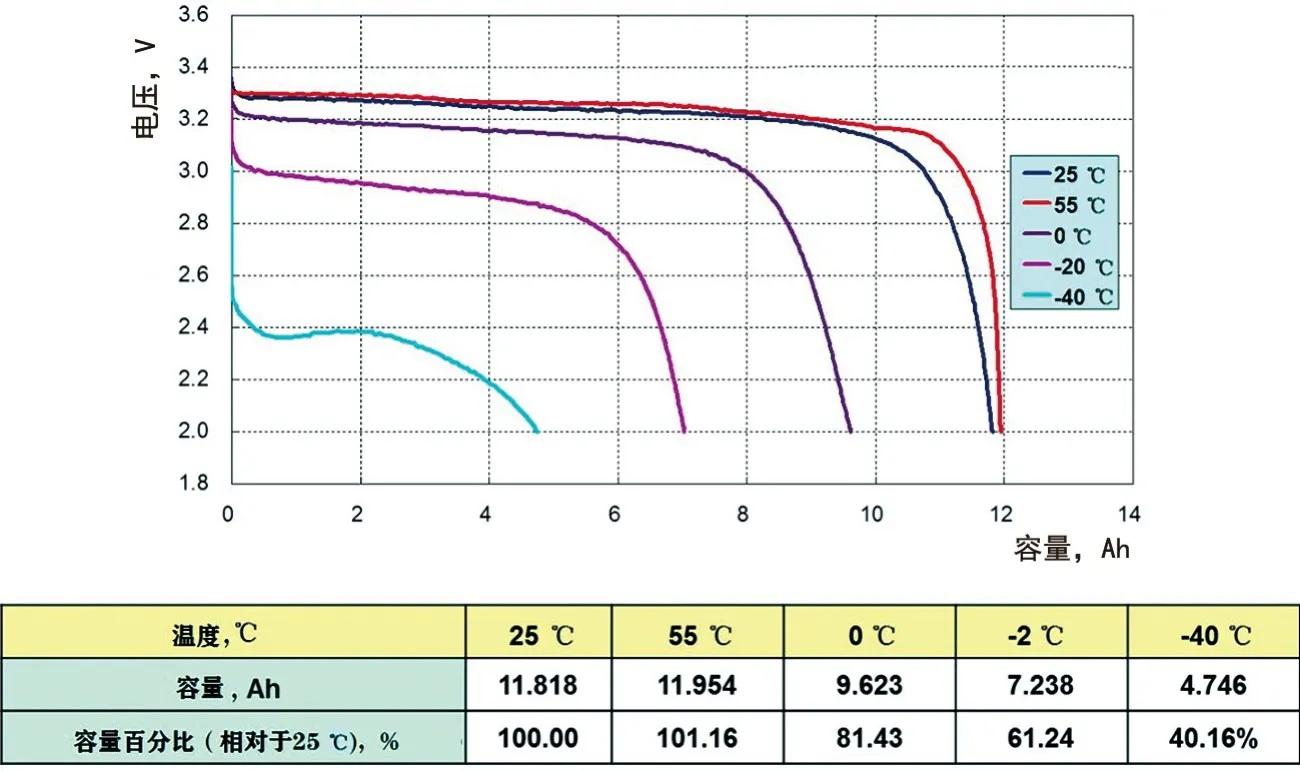

(1)气温低导致电池活性下降。冬季燃油车油耗虽然也会高,但一般也不会出现续航里程打对折的情况,但对纯电动汽车来说就很普遍了。锂离子电池,包括常用的三元锂电池和磷酸铁锂电池,其化学结构决定了它的性能对温度非常敏感,化学反应的激烈程度与温度息息相关,温度太高了反应太激烈容易失控,温度太低了反应太慢性能受限。以三元锂电池为例,从原理上来看,由于电解液在低温下变得更加黏稠,使锂离子运动活性降低,导电率降低,内阻变大(-20 ℃时电池内阻是25 ℃时的7倍~10倍之多),最终导致其可用容量在低温下呈线性下降。根据上汽提供的资料,如图2所示,有的锂离子电池在25 ℃时的可用容量是100%,但在-20 ℃时,其可用容量只有61.24%,如果在-40 ℃,那就只有40.16%了。由于磷酸铁锂电池的低温性能相比三元锂电池更差一些,加上自重更大,冬季续航里程打折问题更明显,造成50%续航里程偏差也不稀奇。

图2 锂离子电池可用容量随温度变化的关系(上汽资料)

在电解液中添加不同的添加剂,可以改善电池的低温性能,但电池的低温性能、高温性能和常温下的性能很难兼顾,设计制造企业需针对电池最主要的使用工况进行平衡决定。为解决这一问题,当前最主要的方法是采用液体加温和冷却的温控系统。但是无论是加温还是冷却,都需要消耗能量,所以在盛夏和严冬时,纯电动汽车的续航里程都会有所下降。另外,早些年设计的纯电动汽车,和当前一部分低价位的纯电动汽车,可能没有采用温控系统,冬季续航里程下降就会更加明显。

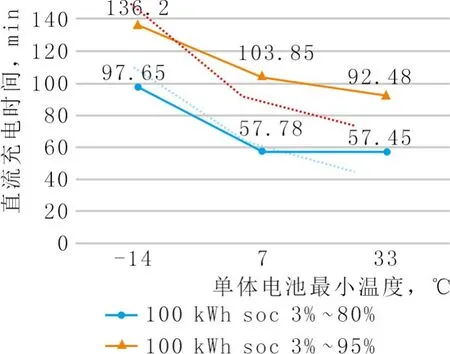

(2)低温下锂离子电池充电困难。除了容量降低外,低温状态下锂离子电池内电解液导电能力变差,充电变得很困难,由于锂离子移动能力变差,大功率充电可能会导致离子堆积,会使其负极表面容易堆积形成金属锂,形成锂枝晶。锂枝晶的生长可能会刺穿电池隔膜,造成电池正负极短路,诱发电池热失控(“自燃”)。为了避免析锂发生,会限定充电电流。图3所示为某款电池在不同温度下直流快充的时间变化。与7 ℃相比,-14 ℃时的充电时间延长超过70%(3%~80%SOC)。此时去充电桩充电的话,会发现充电速度非常慢,如果以前1 h充到80%电量还可以接受的话,那么冬季动辄需要充电2 h以上,这就让人直呼心凉了。

图3 某款电池在不同温度下直流快充的时间变化(蔚来资料)

此外,大家都知道动能回收系统能有效地延长纯电动汽车的续航里程,但在低温状态下,由于充电功率受限,动能回收系统的能量回收能力也会受到影响,这也加剧了纯电动汽车续航里程的下降。

(3)空调/暖风耗电加剧。与燃油汽车不同,纯电动汽车在夏天使用空调和在冬天使用暖风都会明显缩短续航里程。夏天使用空调,其实燃油车和纯电动汽车都会多消耗能量,缩短续航里程。但燃油车由于油箱容量足够,所以使用者感觉不明显。但在冬季使用暖风时,两者的差别便会特别明显。这是因为燃油汽车冬天使用暖风,是利用发动机余热,当发动机的冷却系统给发动机散热后,通过风扇将散出的热量送入车内,形成暖风,并不会形成额外耗油,对于续航里程几乎没有什么影响。因为纯电动汽车的电动机、电池组、逆变器等工作效率都很高,产生的废热较少,难以收集利用,所以纯电动汽车的空调热风只能用自身制热的方式提供。当前纯电动汽车暖风的主要技术路线是直接使用PTC(热敏陶瓷元件)加热来实现(当然给电池自身加热也是用PTC),其本质上是通过电流的焦耳效应实现制热,但是其效率不能100%转化,一般为80%~95%,剩下的浪费掉,从而使得冬季车舱的环境控制负荷更大。对此,上汽给出了一组数据加以说明,一般加热器件功率为3 kW~4 kW,也就是车辆行驶1 h耗电3 kWh~4 kWh,行驶2 h耗电6 kWh~8 kWh……,以此类推。如果纯电动汽车电量为35 kWh以上,空调整体能耗占比能达到20%左右。换句话说,空调的耗能直接转化为续航里程损失。对于这一点,目前主要的改进方向是使用热泵空调。从热力学原理上讲,采用热泵空调加热比电加热可以使能量消耗下降3/4。但由于热泵空调还没有大规模生产,当前成本还比较高。希望3年~5年以后,热泵空调可以大量使用,成本可以降下来。

(4)实际续航里程虚标。目前市场上的纯电动汽车,标注的续航里程,都是按照NEDC(New European Driving Cycle,新欧洲驾驶周期)工况得出的,在NEDC工况的测试中,测试时所有其余负载(空调、前照灯、加热座椅等)都会关闭(燃油车和纯电动汽车都是如此),这与纯电动汽车实际应用中存在较大差距,从而导致纯电动汽车标注的续航里程会比实际行驶状况虚高10%~15%,从而会加剧使用者对于冬季纯电动汽车续航里程不实的感受。今后国际上会推广WLTC(Worldwide Light-duty Test Cycle,全球统一轻型汽车测试循环)工况,我国也会采取原理相同的中国工况(CATC),续航里程虚高的情况会得到纠正。如果各纯电动汽车生产厂家,在标注续航里程时,采用WLTC工况或中国工况,不仅要标注最长续航里程,还要标注在夏天开空调和冬天开暖风条件下的续航里程。也建议有关部门,在纯电动汽车市场准入时加强这一方面的核准。

3 预防纯电动车冬季续航里程下降的措施

为了最大程度地为纯电动汽车“保暖”,尽量避免续航里程爆降带来的困扰,除了选择一辆配备优秀动力电池、综合实力强的纯电动汽车之外,在使用中采取以下措施,无疑是有效防止纯电动汽车冬季续航里程下降的方法。

(1)选择适当的停车或充电场所。冬季纯电动汽车应该尽量在地下车库停放或充电。如果没有地下车库,也应尽量在背风处停靠或充电。另外在停放时应用车衣或者挡风材料保护电池,避免受到冷空气的侵害。

(2)掌握正确的充电方式。冬季,应该防止纯电动汽车电池过放电,养成随用随充的习惯。在电池电量下降到30%左右的情况下就应该及时充电,尽量不要让纯电动汽车电池亏电时间过长,因为如果在亏电状态下长时间停放车辆,会直接影响到电池容量及寿命。在车辆需要充电时要尽量避免在露天的充电站充电,尽可能找到温度较高的室内充电桩,或者在温度较高的白天室外充电,这些都有利于提升动力电池活性,有效提升电池容量,减少续航里程损失和延长电池寿命。另外,要养成“趁热”充电的习惯,建议在每次行程结束后,趁电池还没完全冷下来,立即为车辆充电,充电时电流带来的热量还会使电池温度上升,充电效率比完全冷下来的电池更高。其实,有些纯电动汽车在研发时就考虑到冬季的用车场景,所以提前为电池配备了预热系统或外部加热系统,使用这些辅助系统能够保障电池在冬季充电和放电的稳定性。

(3)在要出行前为纯电动汽车预热。冬季纯电动汽车续航里程之所以会下降,正是因为温度太低影响到电池组性能,如果在出门前,能和传统燃油车一样先进行热车步骤,让电池组温度达到相对适宜的区间,便不会出现电量“跑掉”的情况。目前有很多纯电动车型都支持电池预加热功能,该功能在冬季时便可以派上用场了。

(4)要养成良好的驾驶习惯。冬季气温过低,应平稳缓加速起步行驶,尽量避免猛加速、猛减速、猛制动等激烈的驾驶方式,保持平稳驾驶最佳。因为激烈驾驶时,纯电动汽车的电池需要释放大量的电来提升车速,会使电量急速下降,而平缓的驾驶方式则可以尽量降低能耗,延长续航里程,且出行也更安全。特别是等红灯完毕时,千万不要去和别人拼起步。

(5)提前规划出行路线,熟悉沿途充电桩布局。出发前要合理规划行程,确保纯电动汽车能够行驶相应里程外,还能留出充足的电量富余。如果需要长途出行,则要提前了解沿途的充电桩分布及快/慢充桩数量等信息,以备电量无法支撑到目的地前能够迅速补充充电。

(6)合理使用空调暖风。由于纯电动汽车无法像燃油车那样利用发动机余温为座舱提供暖风,再加上目前许多纯电动汽车仍然依靠电加热PTC元件来取暖,因此使用空调暖风势必会影响续航里程,为了从牙缝中省出电来,也只能降低暖风的使用频率或降低预设温度。因此,冬季驾驶纯电动汽车切忌一直开着暖风空调,建议使用座椅加热来代替暖风,如果纯电动汽车没有配备座椅加热功能,则可以选择一些正品的加热坐垫;当确实需要使用暖风时,可以间歇性地开启和关闭暖风,做到在车内温度足够舒适的情况下关闭暖风。

知识链接

NEDC工况、WLTC工况和CATC中国工况

对传统燃油车来说,百千米油耗是一个关键指标,因为它关乎着用车成本。对电动汽车来说,百千米电耗更为重要,因为它关乎着续航里程。若电耗下降20%,则续航里程可以从400 km上升到480 km,这80 km可不是一个小数字。油耗/电耗指标与驾驶习惯、交通状况、空调功率等多种条件相关。1 000个驾驶人便可开出1 000种不同的油耗/电耗来。所以便需要一个统一的标准——NEDC(New European Driving Cycle,新欧洲驾驶周期,大家也可以称它为“新标欧洲循环测试)。在我国,工信部在对纯电动车的综合里程进行测试时,采用的就是NEDC测试标准。

简而言之,NEDC工况就是一段速度-时间曲线,由4个市区循环(最大车速50 km/h、平均车速19 km/h)和1个市郊循环(最大车速120 km/h、平均车速62 km/h)组成。由专业驾驶人员在环境温度为20 ℃~30 ℃且关闭空调情况下,按照规定的中的速度-时间曲线(±2 km/h)踩加速踏板与制动踏板,得到“工信部综合工况”油耗/电耗。为了避免真实环境中会遇到堵车等问题,NEDC工况下的电耗是通过“转鼓试验”来测得的。在转鼓试验台上,车辆会模拟加载真实行驶中的阻力,但并不会发生实际的移动。

我国引入NEDC工况,相当于统一了油耗/电耗测试的“度量衡”。这一从无到有的变化,不仅方便消费者在购车前进行横向对比,也使得车企之间的技术竞争更加公平。然而NEDC工况的局限性也非常明显,一是仅考虑了“驾驶习惯”“交通状况”,并未考虑“空调功率”;二是平直的加减速与匀速曲线,与真实情况相差甚远;三是特别针对电动汽车,匀减速曲线容易标定出效率奇高的制动回馈策略。NEDC工况的发源地欧洲,已经意识到了问题并施行了改革。从2008年启动议程,到2017年9月正式施行,联合国欧洲经济委员会(UNECE)与欧盟(EU)花了整整9年时间,才完成了WLTC(Worldwide Light-duty Test Cycle,全球统一轻型汽车测试循环)工况,该工况由4个部分组成,即低速、中速、高速和超高速。

相比于NEDC工况,WLTC工况的改变主要体现在两个方面:车速波动大、怠速工况少,而且没有特别的规律性;涵盖更广的速度区间(最高车速较NEDC工况高出10 km/h),测试周期也更长(与NEDC工况相比,WLTC循环测试时间延长约10 min,循环距离延长约12 km)。与NEDC工况相比,WLTC测试工况、温度等与实际驾驶情况更为接近,更加“真实”,也更加苛刻,能更好地反映车辆的真实油耗/电耗。根据Peter Mock等人的研究,WLTC工况将比NEDC工况平均碳排放高5.7%~7.7%(碳排放就对应着油耗/电耗),这样一来,就与车辆实际行驶的数据较为接近了。

WLTC工况中没有周期性的加速、减速,更好地体现了在不同拥堵程度的路面车速时快时慢的情况;而且,由于工况变化没有周期性,加大了车企在标定发动机时“耍心眼儿”的难度。另外,相比于NEDC测试体系,WLTC工况的测试周期从1 180 s延长到1 800 s,测试平均速度也从34 km/h增至46 km/h。相比于NEDC工况4个最高车速不到50 km/h的城市循环,WLTC更长的测试周期和更高的平均速度,明显更贴近车辆实际行驶情况,而且更广的速度区间对车辆综合性能的考验也更严格。

虽然针对NEDC工况过于平稳的问题进行了改进,但这并不意味着WLTC工况无懈可击,对于某些实际情况,它依然存在“盲区”。据了解,WLTC工况的测试方法为按照设定的标准加速后再减速,并且在一些减速的工况中掺杂再加速的情况。虽然看起来比较合理,但其加速度并不大,所以与日常驾驶依然存在一些偏差。比如,用25 s从静止将车速提升到45 km/h,其实已是相当漫长的加速过程,而在日常遇到的实际情况是,驾驶人很可能在10 s左右就已将车速从静止提升至60 km/h了。WLTC工况中大部分时间的车速要比NEDC工况高许多,但由于平均车速较高,有利于节省燃油,所以理论上来说WLTC工况所得出来的油耗/电耗结果仍然偏低。但即便如此,相对于NEDC而言,WLTC工况得出的数据仍具有更大的参考意义。

为获得最符合中国特色的工况测试标准,在工信部、财政部、环保部、国标委和中国工程院共同指导下,中国工况项目组历时3年时间,在全国41个代表性城市建立了约5 500辆车的采集车队(轻型车、重型车和新能源汽车),收集了约5 500万km的车辆行驶数据,覆盖乘用车、轻型商用车、重型商用车的整车测试工况曲线8条及发动机工况曲线,采集的道路覆盖了市区、郊区、主干路、快速路和高速路等,时间也覆盖了四季、工作日、节假日、高峰时段和平峰时段,以做到数据采集最大程度接近实际驾驶情况。相较于WLTC的394辆车、64.5万公里开发用数据,这是迄今为止全球规模最大、范围最广、参数最多的调查,完全能够全面了解我国广阔区域内各类车辆实际行驶工况研究。《2019年第13号国家标准公告》正式发布,而这其中夹杂了两项即将改变中国汽车历史的标准,即《中国汽车行驶工况第1部分:轻型汽车》(GB/T36146.1—2019)和《中国汽车行驶工况第2部分:重型商用车辆》(GB/T36146.2—2019)。至此,独属于中国自主的汽车行驶工况体系,即全国标准行驶循环工况(CATC,简称中国工况)初步建立,而中国汽车测试标准也将从跟随,真正迈向独立、自主。目前确定的方案是,2025年之前,轻型汽车中的汽柴油车、混合动力汽车、替代燃料汽车采用全球统一轻型车辆测试循环测试标准(WLTC)工况,而重型商用车、纯电动汽车、燃料电池汽车将率先采用中国工况(CATC),2025年之后,所有车型都将采用CATC工况标准。