黑龙江省3种主要火源引发森林火灾的次数和面积时空分布特征*

尹赛男 王东昶 单延龙 韩喜越 高 博 王明霞

(北华大学林学院 吉林 132013)

森林火灾是当今世界最严重的自然灾害和公共危机事件之一,不但破坏森林资源,危害人民生命财产,还会对生态环境造成巨大破坏(Flanniganetal.,2000;金森等,2002),因此如何有效预防和控制森林火灾发生,是保护森林资源的一项重要研究内容。火源是森林燃烧环中3要素之一,是引起森林火灾的根源(郑焕能,1988)。火源管理是森林火灾预防过程中的重要工作之一,当森林存在一定量的可燃物且具备引起森林燃烧的天气条件时,森林能否着火的关键就取决于火源(孙玉荣等,2011;李小川等,2008)。因此,掌握森林火灾火源的时空分布特点,是防控森林火灾发生和降低林火损失的关键。

近年来火源管理工作在降低森林火灾发生方面成效显著,森林火灾火源研究也逐渐受到国内外学者关注。森林火灾火源是影响森林火灾时空分布规律和火行为特性的重要因素,相同的火源在一定时间和空间范围内存在一定规律性,而根据历史火灾资料一直都是探究火源发生规律的重要手段(Carlosetal.,2001;龙腾腾等,2017;白世红等,2017;尹赛男等,2019;Nicolasetal.,2014)。森林火灾火源分为人为火源和自然火源,其中人为火源引起的森林火灾发生最频繁。近年来由于人类活动日益频繁,森林火灾发生也呈增加趋势,人类的行为、活动范围及固定的生产生活方式等都可影响森林火灾发生。有学者借助零膨胀二项式模型研究指出,由吸烟引起的森林火灾会随着吸烟人数的减少而降低(Butryetal.,2014);根据遥感影像通过空间模拟得出,在道路、村庄等人类活动密集地区,森林火灾发生频繁(Yeetal.,2017;Laonaetal.,2006;Wittenbergetal.,2009);每年农耕活动更是引发春秋两季森林火灾的主要原因(尹赛男等,2018;孙玉荣等,2011)。自然火源主要是通过雷击引发森林火灾,大兴安岭林区是我国雷击火主要发生区域之一,该地区雷击火的时空分布特点及发生时的外界条件也成为了一些学者的研究重点(舒立福等,2003;郭福涛等,2009;杜春英等,2010);国外的加拿大阿尔伯塔省、美国华盛顿州东部、澳大利亚维多利亚州等地区是雷击火的多发地区,相关学者使用空间点格局、核密度估计、拟合Logistic广义回归模型等方法,对由雷击引起森林火灾的时空格局和预测预报展开了一系列研究(Wangetal.,2010;Narayanarajetal.,2012;Readetal.,2018)。

黑龙江省森林资源丰富,属森林火灾高发地区。根据黑龙江省1997—2017年森林火灾资料,共发生已知火源的森林火灾1 839起,其中由雷击火、农事用火、野外吸烟引起的森林火灾共1 403起,占总次数的76.29%。所以非常需要研究森林火灾的雷击火、农事用火、野外吸烟等火源的时空格局。由雷击火引起的森林火灾在黑龙江省发生最频繁且危害也大,但近年来的对黑龙江省雷击火时空分布特点的研究,或时间跨度较短,或年代较远,因此急需更新和更加深入的研究;黑龙江全省33.85%的土地为农用耕地,且旅游资源丰富(霍玉盛,2018),由农事用火和野外吸烟引起的森林火灾也频频发生。但是目前针对于黑龙江省森林火灾火源的研究却很少涉及到农事用火和野外吸烟火源,所以针对于这2种火源的研究也需要重视起来。综上所述,本研究基于黑龙江省历史森林火灾资料,通过使用方差分析、多距离空间聚类分析等方法,掌握3种火源的时间变化规律和空间分布特征,旨在为黑龙江省火源管理和森林火灾预防提供科学依据。

1 研究区概况

黑龙江省地处121°11′—135°05′E、43°25′—53°23′N,西部毗邻内蒙古,南部与吉林接壤,东北部与俄罗斯隔江相望,面积47.3万km2。全省地貌分为5个区域:西北部的大兴安岭、东北部的小兴安岭、东南部的东部山地、西部的松嫩平原区及东部的三江兴凯湖平原。山地海拔在300~1 600 m,平原地区海拔在35~200 m。省内有较大面积的森林土壤、草原土壤和森林草原土壤,属地带性土壤,同时存在着大面积的非地带性土壤。气候为大陆性气候,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,春秋季多大风、空气湿度低,年降水量500~600 mm。地带性植被属寒温带针叶林和温带针阔混交林,主要树种包括红松(Pinuskoraiensis)、兴安落叶松(Larixgmelinii)、红皮云杉(Piceakoraiensis)、蒙古栎(Quercusmongolica)、白桦(Betulaplatyphylla)等。森林主要分布在大兴安岭、小兴安岭、张广才岭、老爷岭和完达山林区,天然林比重大但人工林少;松嫩平原和三江平原是少林区(金森等,2002)。

2 材料与方法

2.1 研究材料

森林火灾资料来源于黑龙江省林业厅森林防火办公室,数据包括黑龙江省1997—2017森林火灾的起火地点、起火时间、起火原因、经纬度、火场总面积等信息。空间分析地图来自国家基础地理信息中心的全国地理信息资源目录服务系统(http:∥www.ngcc.cn/ngcc/,审图号为:GS(2016)2556号)。

2.2 研究方法

2.2.1 数据处理 使用Excel对原数据进行整理,使用Origin绘制不同火源的森林火灾次数和火场总面积时间变化图;使用SPSS19.0完成每种火源在火场总面积上的不同月份和不同时刻的双因素方差分析(P<0.05);若二者之间的交互作用显著则需要进行简单效应分析(刘琳等,2017),多重比较方法采用LSD(P<0.05)。不同火源的多距离空间聚类分析则在ArcGIS10.4软件中完成。大兴安岭地区以林地为主,因此本文在空间分析中,大兴安岭地区以林业局界限划分,其他地区则以县级行政区划分。

2.2.2 多距离空间聚类分析 多距离空间聚类分析(Ripley’sK函数)是点格局分析的最常用方法。该方法把局部景观视为空间内的一个点,绘制点位置分布图,以点图为基础分析景观空间分布格局。Ripley’sK函数的定义为(Ripley,1977):

式中:n为火点个数;d为距离尺度;dij是火点i与j之间的距离;A为研究区面积。

为使结果更可靠,方差更稳定,通常引入K(d)/π的平方根对函数进行修正,得出L(d)函数,公式如下(Besag,1997):

使用ArcMap10.4空间统计工具下的多距离空间聚类分析(Ripley’sK函数),分析3种火源的空间格局。距离段数量为30次,置信区间设置为99.9%,边界校正方法选择SIMULATE_OUTER_ BOUNDARY_VALUES。

3 结果与分析

3.1 3种火源的时间变化特征

黑龙江省1997—2017年由雷击火引起的森林火灾次数最多,共586起,其次是农事用火共发生490起、野外吸烟327起,分别造成火场总面积587 099.90、84 148.88、452 318.07 hm2。

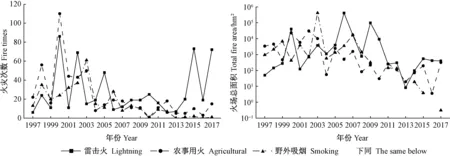

3.1.1 3种火源的年际变化特征 由农事用火和野外吸烟火源引起的林火次数和火场总面积都在波动中下降,尤其是野外吸烟火源,在2010、2013、2016年更是全年没有野外吸烟引起的森林火灾;而农事用火在2010、2013、2014、2016年仅分别发生1、5、5和3起,造成的火灾面积也极小。虽然农事用火和野外吸烟引起的火灾近年来呈下降趋势,但野外吸烟引起的火灾在2003发生了61起(18.65%),造成的火场总面积达413 040.74 hm2(91.31%);农事用火引起的火灾在2000年发生了110起(22.45%),共造成火场总面积23 188.79 hm2(27.56%),其次是2002年发生43起(8.78%)和30 818.94 hm2(36.62%)。因此在森林防火中绝对不能忽视这2种火源(图1)。

雷击火是黑龙江省发生最频繁、危害最大的火源。2006年全年由雷击火引发的森林火灾有9起(1.54%),但却造成了409 325.50 hm2(69.72%)的火场总面积。雷击火发生次数和火场总面积在1997—2013年于波动中下降。但从2014年开始,发生次数骤升,2015年达到峰值,全年共发生73起(12.46%),但是造成的火场总面积与前几年相比有很大降低(图1)。

图1 黑龙江省3种火源引发的森林火灾次数和面积在1997—2017年间的年际变化Fig.1 Interannual variation of forest fire times and areas induced by three fire sources from 1997 to 2017 in Heilongjiang Province

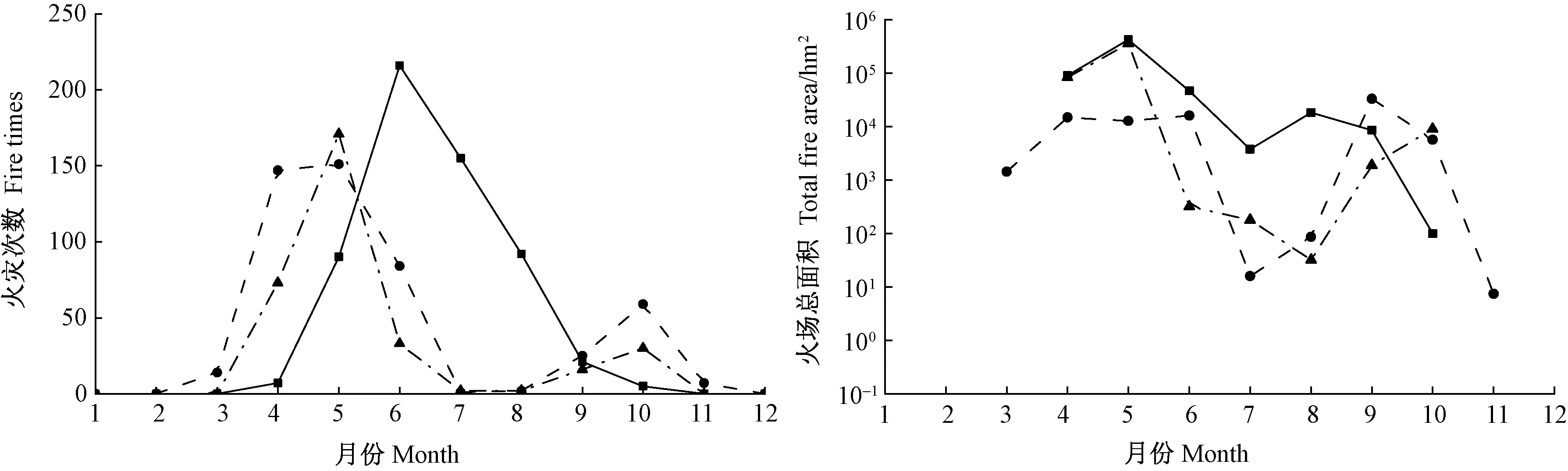

3.1.2 3种火源的季节变化特征 从季节分布上看,由这3种火源引起的森林火灾皆主要发生在春季和夏季,野外吸烟和农事用火主要发生在4月和5月,其中野外吸烟在这2个月内共引发森林火灾244起(74.62%)和造成火场总面积440 833.30 hm2,占到了野外吸烟总面积的97.46%;而农事用火虽在这期间引发了298起林火(60.82%),但在9月的火场总面积却是最大的(33 129.70 hm2,39.37%)。雷击火在6月和7月发生最频繁,共发生371起(63.31%);但在5月的危害却最大,共造成火场总面积419 888.31 hm2(71.52%)(图2)。

图2 黑龙江省3种火源引发的森林火灾次数和面积在1997—2017年的季节变化Fig.2 Seasonal variation of forest fire times and areas induced by three fire sources from 1997 to 2017 in Heilongjiang Province

3.1.3 3种火源的日变化特征 从日内分布上看,3种火源在一天不同时刻的发生特征呈偏峰状,即下午发生最频繁。野外吸烟和农事用火在14:00—14:59发生次数最多,分别为52起(15.90%)和72起(14.69%);雷击火则在16:00—16:59发生次数最多,共96起(16.38%)。野外吸烟在早晨7:00—7:59共造成森林火灾面积319 332.30 hm2(70.60%)、农事用火在傍晚16:00—16:59共造成18 046.93 hm2(21.45%)、雷击火在10:00—10:59共造成224 531.82 hm2(38.24%)(图3)。

图3 黑龙江省3种火源引发的森林火灾次数和面积在1997—2017年间的日变化Fig.3 Daily variation of forest fire times and areas induced by three fire sources from 1997 to 2017 in Heilongjiang Province

3.2 3种火源造成森林火场总面积的差异分析

为进一步分析3种火源造成的森林火场总面积在时间上的特征,使用双因素方差分析,比较了各火源在不同月份、时刻条件下对造成火场总面积的影响差异。

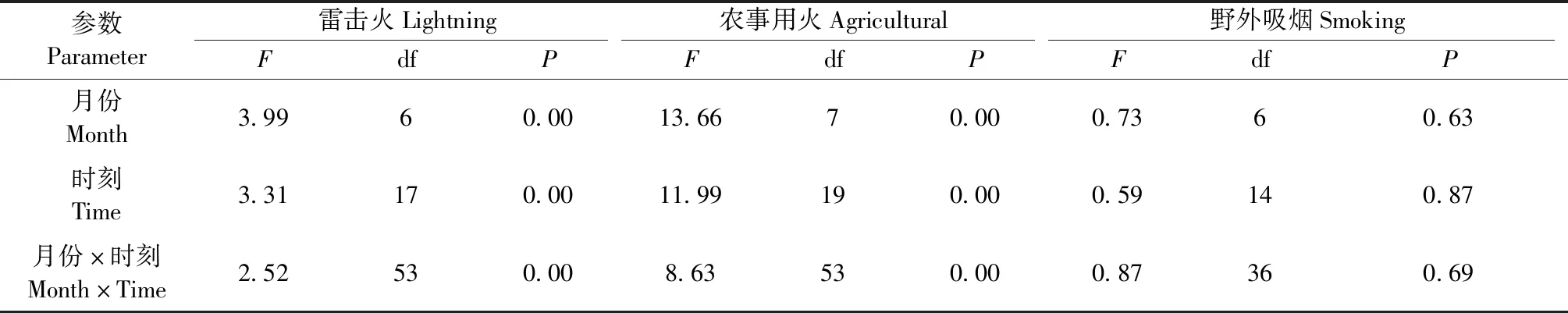

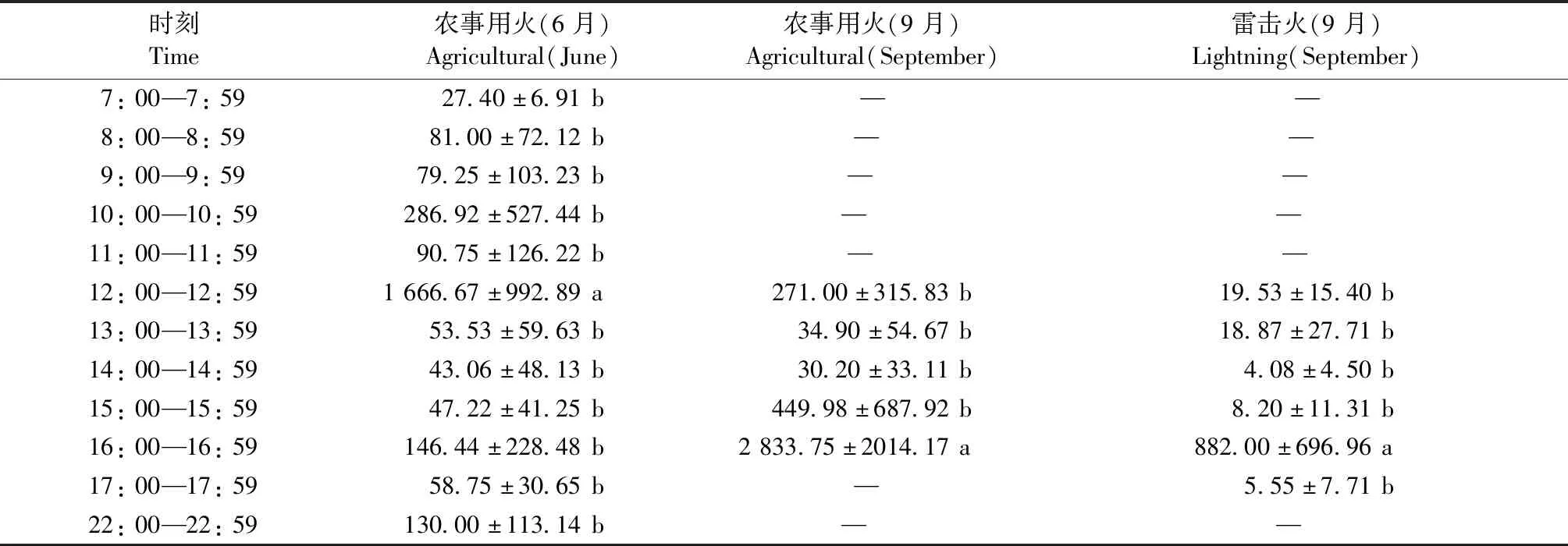

通过方差检验可看出,雷击火和农事用火造成的火场总面积在月份、时刻及二者交互作用上存在极其显著差异(P<0.01),因此需对该2种火源进一步进行简单效应分析。而野外吸烟造成的火场总面积在月份、时刻及二者交互作用上皆不存在显著差异,说明野外吸烟引起的森林火灾在每个月、每个时间段都应该重点防范(表1)。

表1 3种火源对森林火场总面积影响的月份、时刻及其交互作用的差异Tab.1 Differences in the months,times and interaction of three fire sources on total fire area

通过对雷击火和农事用火在关键月份内的日内不同时刻的简单效应分析发现,雷击火造成的火场总面积在9月份的不同时刻存在显著差异,农事用火造成的火场总面积则分别在6月和9月的不同时刻存在显著差异(表2)。因此应对雷击火9月以及农事用火6月和9月的火场总面积在不同时刻之间进行多重比较。

表2 雷击火和农事用火在不同月份的不同时刻造成火场总面积的简单效应分析Tab.2 Simple effect analysis of total fire area caused by lightning and agricultural in different months and different times

通过多重比较可以看出,农事用火在6月的12:00—12:59和9月的16:00—16:59造成的火场总面积均值最大,且与其他时刻均差异显著。雷击火在9月的16:00—16:59火场总面积均值与其他时刻差异显著(表3)。

表3 雷击火和农事用火不同时刻造成火场总面积的差异性分析①Tab.3 Difference analysis of total fire area by lightning and agricultural at different times

3.3 3种火源的空间分布格局

根据多距离空间聚类分析结果,利用Origin绘制观测值L(d)值与预期值、上包迹线和下包迹线的关系图。若L(d)值大于预期值则火点呈聚集分布;若L(d)值小于预期值说明火点呈离散分布;如果L(d)值大于上包迹线值,则该距离的空间聚集具有统计显著性。如果L(d)值小于下包迹线值,则该距离的空间离散具有统计显著性。黑龙江省1997—2017年野外吸烟、农事用火、雷击火这3种火源的L(d)值皆大于预期值和上包迹线,说明3种火源引起的森林火灾在空间上皆呈现显著聚集分布状态,且空间尺度越大,聚集程度越强。雷击火的L(d)值要大于野外吸烟和农事用火这2种火源,说明雷击火的空间聚集程度要强于野外吸烟和农事用火(图4)。

图4 1997—2011年黑龙江省3种火源的空间分布格局Fig.4 Spatial distribution pattern of three fire sources from 1997 to 2017 in Heilongjiang Provincea.野外吸烟;b.农事用火;c.雷击火。a.Smoking;b.Agricultural;c.Lightning.

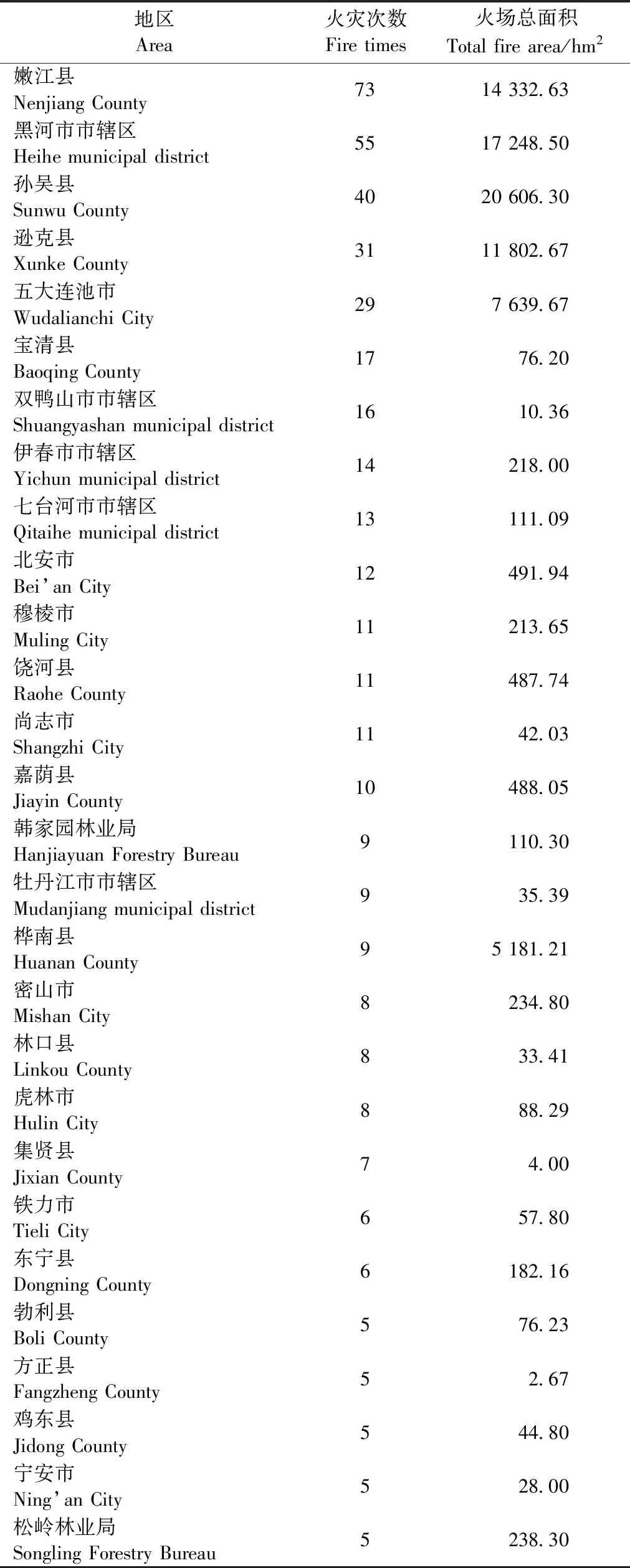

黑龙江省1997—2017年由农事用火引起的森林火灾主要聚集在北部和东南部。北部地区的火点集中在黑河市市辖区、嫩江县、五大连池市、孙吴县、逊克县等地,危害程度要强于东南部地区。其中由农事用火引发危害最严重的森林火灾(共造成火场总面积18 000 hm2,占总量的21.39%)就发生在2002年的孙吴县。农事用火在东南部的分布较为离散,桦南县、双鸭山市市辖区、宝清县、勃利县、七台河市、林口县等皆有分布。其中以桦南县危害程度最强,1997—2017年虽然仅发生森林火灾9起(1.84%),却造成了火场总面积5 181.21 hm2(6.16%),平均每次造成火场总面积575.69 hm2。七台河市辖区面积较小,但由农事用火引起的森林火灾火点却较为密集(表4)。

表4 1997—2017年黑龙江省农事用火火源引起的森林火灾次数和面积的空间分布①Tab.4 Spatial distribution on forest fire times and areas of agricultural fire cause in Heilongjiang Province from 1997 to 2017

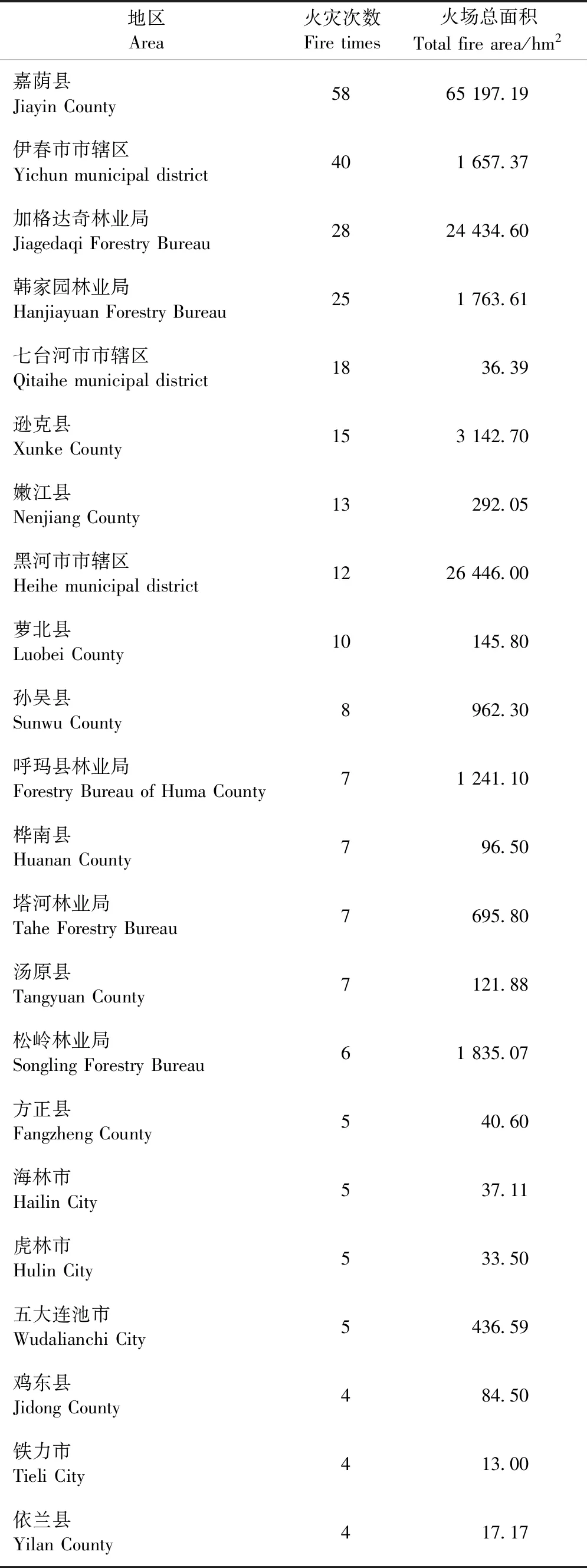

野外吸烟引起的森林火灾在黑龙江省呈带状聚集分布,主要集中在西北部大兴安岭地区、北部以及东南部,其中以大兴安岭地区危害程度最强。大兴安岭地区由野外吸烟引起的森林火灾共80起(24.46%),主要分布在加格达奇林业局、韩家园子林业局、呼玛县林业局、松岭林业局等地,而顶端西林林业局、图强林业局等地则发生较少。大兴安岭地区共造成火场总面积351 570.84 hm2(77.73%),尤其是2003年发生在十八站林业局的一起森林火灾,造成了319 253.00 hm2(70.58%)的火场总面积。北部主要集中在逊克县、嘉荫县以及伊春市市辖区这3地,共发生113起(34.56%),造成火场总面积69 997.26 hm2(15.48%)。东南部则主要集中发生在七台河市和鸡东县(表5)。

表5 1997—2017年黑龙江省野外吸烟火源引起的森林火灾次数和面积的空间分布Tab.5 Spatial distribution on forest fire times and areas of smoking fire cause in Heilongjiang Province from 1997 to 2017

黑龙江省由雷击火引起的森林火灾除在逊克县、伊春市市辖区、黑河市市辖区、嫩江县等地有零散分布外,绝大多数都发生在大兴安岭地区,雷击火多发生在高纬度的原始森林中,共发生555起(94.71%),造成火场总面积587 099.90 hm2(50.10%)。虽然火场总面积偏小,但2006年在毗邻大兴安岭地区的嫩江县嘎拉山林场发生的一起由雷击火引起的森林火灾就造成了185 698 hm2的火场总面积(31.63%)。由于雷击火分布过于集中,因此着重分析大兴安岭地区的雷击火空间分布特征。

整个大兴安岭地区由雷击火引起的森林火灾极多,每个林业局都有发生。其中大兴安岭地区的中心地带图强林业局、阿木尔林业局、塔河林业局、新林林业局等地雷击火的危害程度较弱;而边缘地带呼中林业局、呼中自然保护区、松林林业局、加格达奇林业局则危害较严重,尤其是呼中林业局和呼中自然保护区发生最频繁,共发生111起(18.94%),造成火场总面积27 847.40 hm2(4.74%)。松岭林业局由雷击火造成的危害程度最强,共发生46起(7.85%),造成火场总面积230 264.68 hm2(39.22%),其中2006年发生在砍都河的雷击火造成了221 129.00 hm2(37.66%)的火场总面积,是1997—2017年由雷击引起的最大森林火灾(表6)。

表6 1997—2017年黑龙江省大兴安岭地区雷击火火源引起的森林火灾次数和面积的空间分布Tab.6 Spatial distribution on forest fire times and areas of lightning fire cause in Daxing’anling area of Heilongjiang Province from 1997 to 2017

4 讨论

黑龙江省是我国林业大省,是欧亚大陆北方森林带的重要组成部分,年均森林过火面积居全国之首,是火灾危害最严重的地区(张冬有等,2012)。火源是引起森林火灾发生的关键,掌握火源引发森林火灾的时间规律和空间格局是预防森林火灾的重要依据。本文对黑龙江省1997—2017年由农事用火、野外吸烟、雷击火3种火源引起的森林火灾时空格局进行了研究,使用的森林火灾资料跨度较大,可以较全面地研究3种火源在黑龙江省的时空分布特征,对该地区森林防火有重要的现实意义。3种火源造成的火场总面积在1997—2017年都呈下降趋势,归功于近年来黑龙江省逐步实现林火的规范化、法制化管理,火源管控和林火监测力度逐渐加强。同时在扑救上,单位面积林火扑救费用和扑救人数也在逐年上升,最大程度上实现森林火灾的“打早、打小、打了”扑救原则。这一系列措施大大降低了森林火灾的危害程度(郑宏等,2017;车旺等,2018)。

黑龙江省1997—2017年由雷击火引起的森林火灾发生最为频繁,危害也最严重。国内学者金森等(2002)、张冬有等(2012)、宋国忠等(2018)研究黑龙江省1980—1999、1980—2005、2008—2017年的林火发生规律时也指出,雷击火引起的森林火灾在黑龙江省发生频率高且危害较大。据此可看出雷击火一直都是黑龙江省的主要火源。雷击火作为一种天然火源,本身就具有很强的随机性,发生时需要特定的时间、地点和气候条件等,在干旱的夏季高纬度林区发生干雷暴天气,有可能由雷击引起森林火灾,且在预防、监测和扑救上存在很大的困难,如2003年澳大利亚的维多利亚州由雷击引起的森林火灾共发生87起,累计燃烧面积110万hm2(Rorigetal.,1999;Poduretal.,2003;Readetal.,2018)。研究发现,雷击火在空间上的分布极为集中,主要聚集发生大兴安岭地区的边缘,尤其是呼中林业局、呼中自然保护区、松岭林业局等地的高纬度地区原始森林中。Genton(2006)等指出,雷击引起的森林火灾比其他火源分布更集中。发生时间多为夏季的6和7月份,这一结论与张巍等(2018)研究结论相符。该区域环境复杂、人烟稀少,因此一旦发生森林火灾很难被及时发现、及时扑救(张玉红等,2002)。根据本研究,建议在每年的5、6、7、9月加强该地区高纬度原始森林的林火监控,扑救人员以及大型扑救设备如飞机、推土机等全天候待命。

农事用火易发生的区域位于松嫩平原与小兴安岭地区过渡带和三江平原与东南部山地地区的过渡带,这里耕地和林地交织在一起,每年春季农民的烧荒烧秸秆等农事活动很容易造成森林火灾发生,林花明(2017)和尹赛男等(2018)等研究指出农事用火易在春季发生。同时黑龙江省的气候条件每年9月下旬—10月就开始降雪(王波等,2019),在林内和林缘活动的人员较少,森林地表又被大雪覆盖,所以很难发生森林火灾。野外吸烟火源引起的森林火灾造成的火场总面积在月份、时刻上均不存在显著差异,说明野外吸烟火源的发生随机性较大,甚至可以说只要有人为活动的地区,就可能发生野外吸烟引起的森林火灾,这与Butry等(2014)提出的很难确定吸烟引起的森林火灾周期的结论相符。因此针对该种火源要在易发生的春季进行全天候重点防范。对由农事用火、野外吸烟这2种人为火源引起的森林火灾的预防重点应是关注人类活动。人类活动区域主要集中在林缘,由野外吸烟和农事用火引起的森林火灾很容易被发现,因此要加大巡护和扑救力度,发现林火及时扑救,降低损失。同时还要加强森林防火宣传,提高人们的防范意识,坚决禁止打火机、香烟等火种进山。

5 结论

黑龙江省1997—2017年由雷击火引起的森林火灾造成的火场总面积逐年降低,而林火次数却发生骤增。大兴安岭地区对雷击火要进行重点防范,尤其是呼中林业局、呼中自然保护区、松岭林业局和加格达奇林业局。农事用火和野外吸烟引发的森林火灾的次数和火场总面积都在波动中下降,建议在这2种火源发生最频繁的4—5月进行重点监控。农事用火的重点防范区域是北部的黑河市辖区、嫩江县、五大连池市、孙吴县等地,以及东南部的桦南县、七台河市等地;野外吸烟火源的重点防范区域是西北部大兴安岭地区的十八站林业局、韩家园子林业局、加格达奇林业局等地,以及北部的逊克县、嘉荫县等地和东南部的七台河市、鸡东县等地。

——大兴安岭地区图强林业局