一件战国青铜鍪的保护修复

孙乐晨 倪炎 姚启东 周华

摘 要:北京联合大学文博馆收藏了一件战国青铜鍪,这件器物的器身表面存在裂隙、变形,残缺、表面锈蚀等病害,急需保护修复。保护修复前对青铜鍪进行超景深显微镜观察、便携式X射线荧光分析、硝酸银滴定,结果显示青铜鍪为Cu、Sn、Pb三元合金,器身锈蚀稳定且氯离子含量极低。保护修复中采用传统青铜器修复技法对青铜鍪进行修复,保护修复后需进行探伤拍摄,可观察到修复信息。青铜鍪保护修复后,提升了其展示效果。

关键词:青铜鍪;科学分析;传统修复

0 引言

北京联合大学文博馆于2012年征集到一件青铜鍪,器形为侈口粗颈、鼓腹、肩颈部有一只圆环形耳,在颈腹相连处有一圈突起的扉棱,内外壁没有铭文,经鉴定其年代为战国时期。2017年对藏品进行登记时,发现此件文物残缺严重,为提升展示效果,故进行保护修复。

1 青铜鍪病害调查

1.1 基本信息

青铜鍪修复前重824.7克,通高13.5厘米,腹部最大直径16.4厘米,圆形环耳内直径3.7厘米,圆形环耳外直径5.7厘米。整体保存良好,器身表面存在不规则锈蚀、裂隙和残缺,口沿存在断口,并且一直延伸到腹底,形成长约10.0厘米,宽约9.0厘米的不规则残缺,底部凹陷变形(图1)。

1.2 超景深显微镜观察

利用基恩士VHX-2000超景深显微镜,对青铜鍪锈蚀和未锈蚀部位进行显微观察。

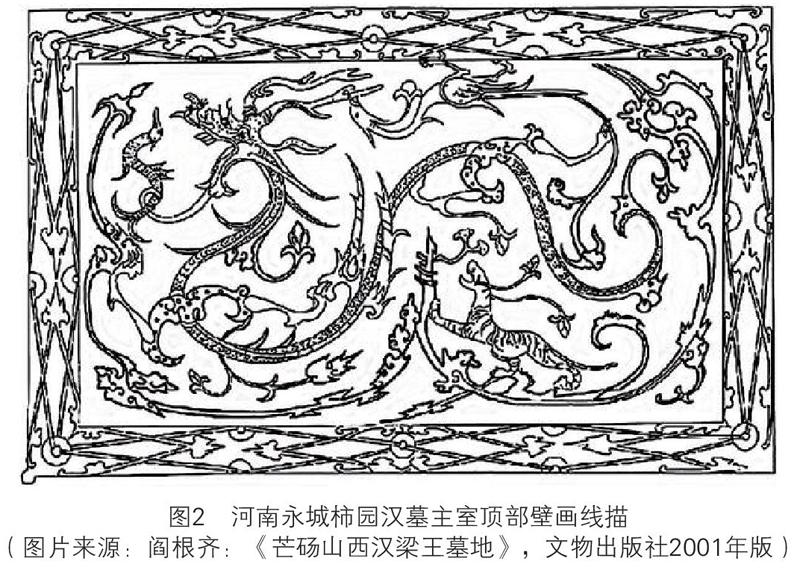

通过显微可看到锈蚀分两层,底层为黄褐色,上层为黑褐色,未锈蚀部位分层不明显,但黑褐色中夹杂着白色物质(图2、图3)。

1.3 便携式X荧光测试

X射线荧光光谱法作为一种无损、快速、多元素同时测定的现代分析技术,已被广泛应用于文物考古、材料分析、生物医学、环境检测等领域。①

利用NitionXL3t950便携式荧光分析仪在常见金属模式下对青铜鍪肩部锈蚀、颈部未锈蚀和底部未锈蚀进行检测,并记录检测数据(表1)。

从检测数据中可以看出,青铜鍪主要成分为Cu、Sn、Pb三元合金,未锈蚀部位铁含量较高,而锈蚀部位铁含量较少,锈蚀部位锡含量低于未锈蚀部位,但铜含量明显高于未锈蚀部位。

1.4 锈蚀中氯离子检测

锈蚀集中在青铜鍪的肩部,因此在青铜鍪肩部选取3个位置,分别刮取少量锈蚀,放入3个试管中,各加入10毫升的蒸馏水,轻微震荡摇匀。然后向3个试管中滴入几滴硝酸银试剂,轻微震荡静置,观察到三个试管中均清澈,未出现白色沉淀物,说明青铜鍪的锈蚀产物中氯离子含量小于4毫克每升②,说明氯离子对青铜鍪的危害极小。

2 保护修复过程

2.1 清洗

由于青铜鍪锈蚀较稳定,且对基体危害性较小,因此用手术刀去除器物的土锈,然后用去离子水清洗,晾干。

2.2 整形

青铜鍪底部有凹陷变形,在不拆解器物的前提下,利用石膏模和C形夹对凹陷处进行整形。在变形的周围用油泥做围挡,在油泥底部贴一圈雕塑泥加以固定并防止石膏流出,调好的石膏糊倒入围挡中(图4),等石膏凝固,用木工扁铲修整贴于器身表面的石膏,将多余的石膏铲掉,并用细砂纸打磨,修成与器身底部完好处弧度相同的石膏弧面,制成石膏模。把石膏模放在凹陷处,用C形夹固定,利用C形夹施加的外力和青铜的延展性,将凹陷处慢慢回压,进行整形。

2.3 补配、打磨

青铜鍪整形好后对器身裂隙和残缺处进行补配。由于底部胎体较薄,不利于焊接,所以使用环氧树脂进行粘接:环氧树脂中根据器底颜色加入矿物颜料,调匀待用。调好的环氧树脂用调刀涂抹在裂隙处,等待凝固。

青铜鍪口沿的断口,因胎体较厚且铜质较好,所以采用铅锡焊对断口进行焊接,将断口两边打磨出“V”字形坡口,焊锡丝用电烙铁加热熔化后,对断口进行焊接。

青铜鍪从颈部延伸到腹部的残缺面积较大且胎体较薄、难挂锡,所以用与胎体薄厚相近的黄铜皮进行环氧树脂粘接补配。首先在A4纸上描出残缺部位的轮廓,剪下贴在过火后的黄铜皮上;其次用铜皮剪剪出残缺部位,将剪下的黄铜皮打磨,去除多余部分及毛边;最后将黄铜皮依据器物残缺的弧度,进行过火调整。

粘接时青铜鍪内部垫满油泥,防止黄铜皮下陷。根据器身颜色在环氧树脂中加入矿物颜料调匀待用,用调好的环氧树脂把黄铜皮粘接在残缺处,并根据器身薄厚在黄铜皮上涂抹环氧树脂,待其完全固化后,补配工作完成(图5)。补配好的青铜鍪用打磨工具进行修补。焊接处磨掉多余的焊料,补配处用两头忙、板锉等工具把内外壁补配时多出的胶磨掉。打磨时用靠尺进行比对,确保补配弧度和胎体弧度一致。最后用1000#砂纸对补配处进行整体打磨,保证补配整体平整光滑。

2.4 缓蚀

缓蚀剂可以使铜质文物表面形成一层致密的氧化膜,进一步延缓铁质文物的腐蚀速度,所以缓蚀处理是铜质文物保护工作中重要的一环。本次对青铜鍪的缓蚀,是选用苯并三氮唑(BTA)作为缓蚀剂。苯并三氮唑(BTA)是一种有机氮杂环化合物③,研究认为BTA对铜质文物缓蚀率达到94.5%,不仅满足缓蚀率高,且能满足长期有效的保护。④

使用软毛刷蘸取2%BTA溶液在青铜鍪内外壁涂刷均匀,涂刷过程中,尽量防止多余药剂流淌,以免不均匀形成结晶,待第一次缓蚀剂涂刷干燥后再次涂刷,青铜鍪内外壁分别涂刷3次,器身保持干燥且没有BTA结晶析出,缓蚀工作完成。

2.5 作色

作色是銅器修复中重要的环节,关系到最终修复工作的成功与否。青铜鍪外壁呈青绿色,作色时以沙绿为主,黑色、土红、白色为辅,漆皮—酒精做黏结剂。用毛笔蘸取颜色涂刷在补配处,等涂刷的颜料干后,再根据色差进行调整,原则是达到和原器颜色一样为止。

2.6 做旧

青铜鍪表面还有不用去除的无害锈蚀,需要做旧处理。在青铜鍪外壁弹上适量的细泥起遮挡作用,再将矿物颜料、细砂、漆皮混合,用调刀和牙刷在外壁上反复拨锈,最后用去离子水清洗、晾干,形成地子。

2.7 封护

大多数铜质文物在保护工作最后,都会在文物表面封护一层涂层,以阻隔空气中的水分和污染气体,降低腐蚀速度,增加耐腐蚀性。选用1%的B72溶液进行封护处理,涂刷均匀,在日光下肉眼观察,没有眩光出现,封护工作结束。封护完成后,青铜鍪的保护修复工作完成(图6)。

3 青铜鍪保护修复后探伤拍摄

青铜鍪保护修复工作完成后,为更详细了解青铜鍪结构,利用依科视朗Y.TU320-D03型号探伤机进行探伤拍摄,记录探伤拍摄条件及结果(表2)。

从探伤片中可看到口沿焊锡处高亮,焊接过程中有空气进入,形成大小不一的圆形小气泡;黄铜片补配从青铜鍪颈部延续到腹部,周围的环氧树脂因为被拍透亮度更暗,同时可观察到底部粘接的裂纹,在内壁颈部有宏观下肉眼无法观察到的锈蚀。

4 结论

通过修复前的分析检测,对青铜鍪的病害有了初步了解,病害主要以稳定锈蚀、残缺、裂隙、变形为主,氯离子对青铜鍪的危害极低。保护修复中采用传统青铜修复技法对青铜鍪进行保护修复,修复后的探伤拍摄可以观察到修复信息。最终青铜鍪得到有效保护修复,展示效果得到提升。