中国工业资本回报率分析:1978—2018年

郭文 王海宇

摘 要:中国居高不下的投资率是否合理一直备受争议,而资本回报率的高低是评价投资率是否合理的重要标准。通过扣除消费者承担的间接税改进资本回报率的宏观测算模型,并对1978—2018年31个省区市的工业资本回报率进行测算,以探究中国工业资本回报率的演变趋势及区域差异,分析结果显示:改革开放以来,中国工业资本回报率经过三个演变阶段,1978—1998年保持下降态势,1999—2011年整体呈现上升态势,2012—2018年则呈现缓慢下降态势;工业资本回报率由东向西依次递减,东部地区最高,东北地区次之,西部地区最低,且2011年以来中部地区的工业资本回报率逐渐赶超东北地区;工业资本回报率的区域差异趋于收敛,且四个地区工业资本回报率的标准差和锡尔指数逐渐下降;工业资本回报率区域差异的收敛是资本区域错配程度减弱的反映。因此,应加快推进要素市场化配置改革,提高资本配置效率,进一步提升资本回报率并缩小区域差异。

关键词:资本回报率;资本错配;资本配置效率;投资率;间接税

中图分类号:F222.33 文献标志码:A 文章编号:1674-8131(2021)03-0017-11

一、引言

改革开放以来,中国经济发展取得举世瞩目的成就。1978—2018年中国国内生产总值的年均增长率高达9.19%。与世界其他经济体发展经验相类似,投资增长成为推动中国经济增长的重要引擎(CCER中国经济观察研究组,2007)[1]。根据《中国统计年鉴》的数据,2000—2018年,资本形成总额对中国经济增长的年均贡献率为51.18%,其中2009年的贡献率高达86.50%。与此同时,无论是与自身的历史水平,还是与其他经济体相比,中国的投资率均处于较高水平(见图1)。然而,根据资本积累黄金律和钱纳里标准结构,并非投资率越高越好,合理地平衡投资与消费的比例关系才能实现经济增长的动态最优。中国居高不下的投资率是否合理一直是争议性话题,而资本回报率的高低是评价投资率是否合理的重要标准。其中,具有代表性的争论发生于2006年,世界银行学者Kuijs和Hofman(2006)与单伟建(2006)就中国企业资本回报率的高低展开了激烈争论[2-3]。因而,如何准确客观地测算中国的资本回报率成为重大研究课题。

基于上述背景,Bai等(2006)和CCER中国经济观察研究组(2007)分别从宏观和微观视角对中国的资本回报率进行了测算[4][1]。Bai 等(2006)以中国国民收入核算数据为基础,从宏观视角测算不同口径的资本回报率;CCER中国经济观察研究组(2007)则以中国企业财务报表数据为基础,从微观视角测算工业资本回报率。基于统计口径可比性原则,比较Bai 等(2006)测算的第二产业资本回报率和CCER中国经济观察研究组(2007)测算的工业企业固定资产总回报率,两者在水平值和变动趋势上均存在较大差异。如Bai等(2006)测得的资本回报率水平值相对较高(平均值维持在24%左右),且变动趋势相对平稳;而CCER中国经济观察研究组(2007)测得的固定资产总回报率呈现V型变动趋势,其中个别年份低于10%。造成这种测算差异的主要原因在于测算方法和采用的数据不同。

现有研究中,资本回报率的测算方法可以大致分为微观测算法和宏观测算法两类。微观测算法以企业财务报表数据为基础,测算企业资本回报率,又可以分为回归法和指标法。其中,回归法以会计盈余指标(Baumol et al,1970)[5]或市场价值指标为基础(Mueller et al,1993;Fama et al,1999)[6-7],会因遗漏变量等造成内生性问题,导致回归结果有偏(Bai et al,2006)[4];而且其应用领域主要局限于资本市场。指标法是对回归法的补充和发展,其将资本回报率定义为资本回报与资本存量的比值(即流量与存量的比值),并将微观测算法的应用领域由资本市场扩展至相关产业(CCER中国经济观察研究组,2007)[1]。基于企业财务指标的资本回报率微观测算方法,优点在于指标定义清晰、可追溯性較强以及对经济基本面因素的变动比较敏感等,而且可以反映企业间资本回报率的差异。但是,由于微观数据自身存在的局限性,其适用性受到限制,比如:微观数据的统计范围不全面,统计对象多局限于上市公司和规模以上工业企业;微观数据统计的样本具有不稳定性,而样本的不稳定性往往会导致测算结果的有偏性(白重恩 等,2014)[8]。

基于宏观测算法得到的宏观资本回报率则可以涵盖整个经济体或行业,能有效地弥补微观资本回报率的局限性。资本回报率的宏观测算法以核算得到的资本存量为基础,也可分为回归法和指标法。其中,回归法虽简单易行,但无法克服自身的局限性,如内生性问题导致回归结果有偏、假设条件比较严苛等,故其在实证研究中应用较少,比较典型的是龚六堂和谢丹阳(2004)的研究[9]。指标法得到的宏观资本回报率指标较为综合全面,能有效弥补微观资本回报率测算的缺陷,其中以Bai等(2006)的研究为典型代表[4],并受到国内学者的青睐,如单豪杰和师博(2008)、孙文凯等(2010)、白重恩和张琼(2014)、曾先锋和杨柳(2017)、赵善梅和吴士炜(2018)[10-13][8]等均采用宏观测算法来估计中国的资本回报率。但是,以上研究测算的中国宏观资本回报率仍然存在较大差异,其主要原因是对资本存量的核算存在分歧资本存量是宏观经济研究中的关键变量,准确核算资本存量是测算资本回报率的前提。郭文等(2018)对资本存量核算理论和实践进行了详细研究[16],感兴趣的读者可以参阅。。同时,需要指出的是,在Bai等(2006)的宏观资本回报率测算模型中,资本回报中包含企业缴纳的间接税,而企业缴纳的间接税本质上是由消费者和企业共同承担的,理应予以扣除。此外,已有研究对中国资本回报率的测算主要针对全国和分产业层面,鲜有对区域工业资本回报率进行测算和比较的研究。鉴于此,本文尝试宏观资本回报率测算模型进行改进(扣除企业缴纳的间接税),并测算1978—2018年中国31个省区市的工业资本回报率,主要贡献体现为以下两点:一是基于Bai等(2006)、张勋和徐建国(2014)的研究[4 ][14],推导改进的宏观资本回报率测算模型,并运用改进的模型测算改革开放以来中国省级区域的工业资本回报率;二是基于测算结果分析中国工业资本回报率的变化趋势和区域异质性,并试图从资本错配的视角解释中国工业资本回报率区域差异的演变特征。

二、宏观资本回报率测算模型的改进

借鉴Hall-Jorgenson(1967)的资本租金公式[15],基于国民经济核算恒等式和产品市场完全竞争条件

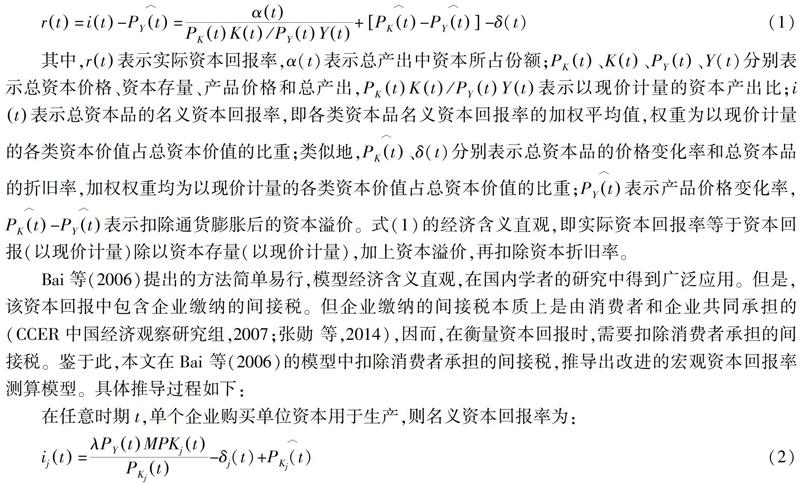

实际上,Bai等(2006)推导了不完全竞争条件下宏观资本回报率测算模型,但在测算全国层面的资本回报率时,其采用的是完全竞争条件下的测算模型,主要理由有两点:一是其研究目的在于分析中国资本回报率的变化趋势,并与其他经济体的资本回报率进行对比;二是只有当不完全竞争对资本回报率测算的影响随时间变化,或者对不同经济体的影响程度不同时,完全竞争市场条件下测算的宏观资本回报率才会被高估。,Bai等(2006)重新构建了宏观资本回报率测算模型[4]。完全竞争条件下宏观资本回报率的具体测算公式如下:

其中,rt表示实际资本回报率,α(t)表示总产出中资本所占份额;PKt、Kt、PYt、Y(t)分别表示总资本价格、资本存量、产品价格和总产出,PKtKt/PYtYt表示以现价计量的资本产出比;it表示总资本品的名义资本回报率,即各类资本品名义资本回报率的加权平均值,权重为以现价计量的各类资本价值占总资本价值的比重;类似地,PKt︿、δ(t)分别表示总资本品的价格变化率和总资本品的折旧率,加权权重均为以现价计量的各类资本价值占总资本价值的比重;PYt︿表示产品价格变化率,PKt︿-PYt︿表示扣除通货膨胀后的资本溢价。式(1)的经济含义直观,即实际资本回报率等于资本回报(以现价计量)除以资本存量(以现价计量),加上资本溢价,再扣除资本折旧率。

Bai等(2006)提出的方法简单易行,模型经济含义直观,在国内学者的研究中得到广泛应用。但是,该资本回报中包含企业缴纳的间接税。但企业缴纳的间接税本质上是由消费者和企业共同承担的(CCER中国经济观察研究组,2007;张勋 等,2014),因而,在衡量资本回报时,需要扣除消费者承担的间接税。鉴于此,本文在Bai 等(2006)的模型中扣除消费者承担的间接税,推导出改进的宏观资本回报率测算模型。具体推导过程如下:

在任意时期t,单个企业购买单位资本用于生产,则名义资本回报率为:

其中,参数λ表示资本边际产出占资本回报的份额,j表示资本品的种类,ijt表示第j类资本品的名义回报率,PYt表示产品的价格,MPKjt表示第j类资本品的边际产出,δj表示第j类资本品的折旧率,PKj(t)︿表示第j类资本品的价格变化率。由于式(2)中资本品的边际产出MPKjt无法被观察,下面利用总产出中的资本份额倒推出资本回报率。总产出中资本所占份额为:

其中,Γ(t)表示企业缴纳的间接税,κ表示企业承担的份额。将式(2)代入式(3)中,整理可得:

进一步地,由式(4)可以推导出实际资本回报率rt:

式(5)即为改进的宏观资本回报率测算模型。需要说明的是,与式(1)相比,式(5)中的资本回报扣除了消费者承担的间接税,相当于对Bai等(2006)的宏观资本回报率测算模型进行向下修正。此外,式(5)中的总资本价值和总产出价值均以现价计量,考虑了资本品价格和产品价格的相对变化。下面,本文利用式(5)对改革开放以来中国省级区域(不包括港澳台地区)的工业资本回报率进行测算和比较。

三、中国省级区域工业资本回报率测算与比较1.数据来源和指标测度

在式(5)的基础上引入区域变量m(代表省级区域):

其中,rmt表示m区域(省、自治区、直辖市)在t时期的工业资本回报率,Pm,YtYmt、Pm,KtKmt分别表示m区域在t时期的工业增加值(以现价计量)和工业资本存量(以现价计量),αmt、κmΓmt、δm(t)分别表示m区域在t时期工业增加值中的资本收入份额、工业企业承担的间接税和工业资本品的折旧率,Pm,Kt︿、Pm,Yt︿分别表示m区域在t时期工业资本品和工业产品的价格变化率。因此,测算中国省级区域的工业资本回报率需要确定以下指标:工业增加值(以现价计量)、工业资本存量(以现价计量)、工业企业承担的间接税、工业增加值中的资本收入份额、工业资本品的折旧率

工业资本品折旧率为工业资本存量核算过程中的中间结果,下文不再赘述其估算过程。、工业资本品价格变化率和工业产品价格变化率。基于相关统计资料的完整性、可比性以及可获得性,本文对上述指标的测算方法及原始数据来源如表1所示。

ii=2\*roman. CCER中国经济观察研究组(2007)计算了11个年份的企业营业盈余的相对比例,将其算术平均值(30.2%)作为工业企业承担的间接税份额。但事实上,1978—2006年工业企业营业盈余的相对比例波动幅度较大,如2005年是1998年的1.59倍。鉴于此,本文2005—2018年的工业企业承担的间接税份额通过回归计算得到。

iii. 关于在计算资本收入份额时资本收入是否应该剔除间接税,学术界主要有三种观点:一是如果只考虑劳动和资本分配问题,间接税不应被视为资本收入的一部分,在计算资本收入份额时应剔除间接税(Gomme et al,2004)[19];二是如果把政府视为独立的经济部门,间接税应被纳入资本收入,在计算资本收入份额时应考虑间接税;三是企业缴纳的间接税具有转嫁特征,间接税实质上是由消费者和企业共同承担,被纳入资本收入中的间接税应剔除消费者承担的部分。第三种观点是对前两种观点的折衷,本文在计算资本收入份额时采取第三种观点。

iv=4\*roman. 在缺少工业增加值中劳动者报酬和生产税净额数据的情况下,这种处理方法是合理的:相比于农业和服务业的资本收入份额,工业资本收入份额的比例最高;而且利用《国内生产总值核算历史资料:1952—2004》提供的数据计算发现,在大多数年份工业资本收入份额与全国资本收入份额的变动趋势(1978—2004年)基本一致。同时,利用北京市的两组时间序列数据可以检验回归结果是否理想:对比回归得到工业增加值中资本收入份额(2003—2018年)和根据《北京统计年鉴》(2004—2019)数据得到的工业增加值中资本收入份额,两者差异很小,而且工业增加值中资本收入份额)与地区生产总值中資本收入份额的相关系数高达95.62%。

v=5\*roman. 相关研究在测算国家层面的资本回报率时,往往采用GDP平减指数变化率来衡量总产品价格变化率(Bai et al,2006;孙文凯 等,2010;白重恩 等,2014)[4][8][11]。类似地,本文用工业增加值平减指数变化率来衡量工业产品价格变化率。

2.测算结果及比较

利用改进的宏观资本回报率测算模型,可以得到1978—2018年全国层面的中国工业资本回报率(见图2)和31个省区市的工业资本回报率(见表2)。

从全国层面来看,改革开放以来,中国工业资本回报率的演变大体可以划分为三个阶段:一是1978—1998年,中国工业资本回报率保持下降态势,其中,1978—1984年波动式平缓下降,1985—1990年下降速度显著加快1985—1990年中国工业资本回报率的年均下降速度为12.35%,是1978—1984年的6.74倍。,1991—1998年下降速度再次趋于平缓;二是1999—2011年,中国工业资本回报率整体呈现上升态势;三是2012—2018年,中国工业资本回报率保持缓慢下降态势。进一步与Bai 等(2006)、CCER中国经济观察研究组(2007)、张勋和徐建国(2014)等代表性研究的结果进行比较[4][1][14]。就水平值而言,本文测算的工业资本回报率同期均值相对较低 如Bai等(2006)和CCER中国经济观察研究组(2007)测算的1978—2005年中国第二产业资本回报率均值分别约为24%、20%,而本文测算的1978—2005年中国工业资本回报率均值约为19%。,其原因主要在于本文在资本回报中扣除了消费者承担的间接税以及本文基于OECD资本核算手册估算的工业资本品折旧率相对较高。就变动趋势而言,本文测算的工业资本回报率变动趋势与CCER中国经济观察研究组(2007)、张勋和徐建国(2014)的同期变动趋势基本一致,即改革开放后(1978—2011年),中国工业资本回报率大致经历了先降后升的变动趋势(1978—1998年下降,1999—2011年上升)。

3.区域差异分析

为了分析中国工业资本回报率的区域差异,本文将样本区域划分为东部、东北、中部和西部四个地区,分别计算其工业资本回报率,结果见图3。改革开放以来,中国工业资本回报率在水平值和变动趋势上均表现出区域异质性。从绝对水平来看,中国工业资本回报率由东向西依次递减,即东部地区、东北地区、中部地区、西部地区的工业资本回报率由高到低演变,1978—2018年四个地区工业资本回报率的均值分别为20.36%、17.27%、12.62%和8.23%;从相对水平来看,四个地区工业资本回报率的标准差逐渐下降,即工业资本回报率的区域差异趋于收敛;从时间变化趋势来看,四个地区的工业资本回报率均与全国层面工业资本回报率的变动趋势相似,1978—1998年整体上保持下降态势,1999—2011年整体上保持上升态势,2012—2018年整体上保持缓慢下降态势。值得注意的是,中部地区的工业资本回报率逐渐超过东北地区。

进一步借鉴周江燕和白永秀(2014)的方法[20],引入锡尔指数 利用锡尔指数分解全国层面的工业资本回报率,可以刻画工业资本回报率的地区差异对全国层面区域差异的解释力度。来刻画中国工业资本回报率区域差异的动态演化趋势。如表3所示,1978年全国层面的工业资本回报率锡尔指数(0.48)大于2018年的锡尔指数(0.42),表明中国工业资本回报率省级区域间的差异呈现收敛趋势。由地区层面的锡尔指数可知,1978年工业资本回报率的区域差异主要体现为四个地区内部的省际差异(对工业资本回报率区域差异的贡献率为89.22%),其中,西部地区的贡献率最大(31.25%),东北地区的贡献率次之(24.37%),中部地区的贡献率最小(12.50%)。到2018年,四个地区内部的省际差异对工业资本回报率区域差异的贡献率增加到92.86%,其中,西部地区贡献率的增加幅度最大(从31.25%增加到42.86%),东部地区和中部地区的贡献率基本保持稳定,东北地区的贡献率下降为16.47%。与此同时,四个地区间的锡尔指数由1978年的0.05下降至2018年的0.03,表明四个地区间的工业资本回报率差异有所减小。

工业资本回报率的区域差异在一定程度上是资本区域错配的反映。资本错配表现为资本不能按照边际收益最大化原则进行自由流动,即资本无法从边际收益较低的部门和地区流向边际收益较高的部门和地区(Schmitz,2005)[21]。许多研究发现,中国的经济发展中存在资本错配现象(Hsieh et al,2009;刘盛宇 等,2018)[22-23]。资本在地区间的合理流动,有利于提高整体经济的资本回报率(Acemoglu et al,2013)[24];如果资本完全自由流动,不同区域的资本回报率理论上是相等的(Hsieh et al,2009)。因此,本文参考Olley和Pakes(1996)分解企业生产率的方法[25],对工业资本回报率进行分解,进而从资本回报率角度考量中国工业经济中的资本区域错配程度及其演化趋势。工业资本回报率的分解公式如下:

利用式(7)可以得到1978—2018年中国工业资本回报率的SR协方差(见图4)。中国工业资本回报率的SR协方差呈现阶段性变化特征:1978—2003年波动式下降或上升,2004—2010呈现下降态势,2011—2018年回升显著。可见,近年来,中国工业经济中的资本区域错配情况逐渐得到改善,进而表现为工业资本回报率的区域差异趋于收敛。

四、结论与启示

本文通过扣除资本回报中消费者承担的间接税对宏观资本回报率测算模型进行改进,并运用改进的模型估算了1978—2018年中国31个省区市的工业资本回报率,主要结论如下:改革开放以来,中国工业资本回报率的演变可以划分为三个阶段,即1978—1998年保持下降态势(其中,1978—1984年波动式平缓下降,1985—1990年加速下降,1991—1998年平缓下降),1999—2011年整体呈现上升态势,2012—2018年保持缓慢下降态势;中国工业资本回报率由东向西依次递减,东部地区最高、东北地区次之、西部地区最低,且 2011年以来中部地区的工业资本回报率逐渐赶超东北地区;中国工业资本回报率的区域差异趋于收敛,四个地区工业资本回报率的标准差和锡尔指数也逐渐下降;2010年以来中国工业资本回报率的SR协方差显著提升,表明工业经济中资本区域错配情况得到较大改善,也说明工业资本回报率区域差异收斂一定程度上是工业经济中资本区域错配减弱的反映。

随着中国特色社会主义市场机制的不断完善,要素资源错配情况也不断改善。为进一步提高工业资本回报率并缩小其区域差异,应继续深化要素市场化配置改革,推动资源和要素的合理自由流动。要优化劳动制度和户籍制度改革,推动劳动力合理流动;要深化资本市场改革,引导资本高效流动;要优化科技基础设施建设布局,引导科技人才、科技产业形成聚集优势。同时,要优化对外开放格局,更好利用国内国际两个市场、两种资源,为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局奠定基础。

针对中国居高不下的投资率,是否存在投资过热一直是学界争论的热点话题之一。争论的目的不仅仅在于判断投资是否过热,更深层次的价值在于提高产业政策的有效性以及发展模式的可持续性。本文采用改进的宏观资本回报率测算模型对改革开放以来中国31个省区市的工业资本回报率进行了估算,并分析了其演变进程和区域差异,但未能对影响中国工业资本回报率的因素及其演变的原因进行深入分析。进一步的研究需要从理论和实证层面识别中国工业资本回报率的主要影响因素和影响机制,探究中国工业资本回报率演变的内在规律,进而为持续提升工业资本回报率以及缩小区域差异提供路径启示和政策参考,以有效促进中国工业经济高质量发展。

参考文献:

[1] CCER“中国经济观察”研究组,卢锋.我国资本回报率估测(1978—2006)——新一轮投资增长和经济景气微观基础[J].经济学(季刊),2007(3):723-758.

[2] KUIJS L,HOFMAN B. Letters to the editor of the Wall Street Journal Asia[J]. The Wall Street Journal Asia,2006(6).

[3] 单伟建.世界银行高估了中国企业的盈利水平[J].华尔街日报(中文网络版),2006(6).

[4] BAI C E,HSIEH C T,QIAN Y. The return to capital in China[J]. Brookings Papers on Economic Activity,2006,37(2): 61-88.

[5] BAUMOL W,HEIM P,MALKIEL B,QUANDT R. Earnings retention,new capital and the growth of the firm[J]. Review of Economics and Statistics,1970,52(4):345-355.

[6] MUELLER D,REARDON E. Rates of return on corporate investment[J]. Southern Economic Journal,1993,60(2):430-453.

[7] FAMA E,FRENCH K. The corporate cost of capital and the return on corporate investment[J]. The Journal of Finance, 1999,54(6):1939-1967.

[8] 白重恩,张琼.中国的资本回报率及其影响因素分析[J].世界经济,2014(10):3-30.

[9] 龚六堂,谢丹阳.我国省份之间的要素流动和边际生产率的差异分析[J].经济研究,2004(1):45-53.

[10]单豪杰,师博.中国工业部门的资本回报率1978—2006[J].产业经济研究,2008(6):1-9.

[11]孙文凯,肖耿,杨秀科.资本回报率对投资率的影响:中美日对比研究[J]. 世界经济,2010(6):3-24.

[12]曾先峰,杨柳.中国资本回报率:考虑碳减排成本的新核算[J].中国人口·资源与环境,2017(10):149-158.

[13]赵善梅,吴士炜.基于空间经济学视角下的我国资本回报率影响因素及其提升路径研究[J].管理世界,2018(2):68-79.

[14]张勋,徐建国.中国资本回报率的再测算[J].世界经济,2014(8):3-23.

[15]HALL R,JORGENSON D. Tax policy and investment behavior[J]. American Economic Review,1967,57(3):391-414.

[16]郭文,秦建友,曹建海.中国资本存量测算问题分析[J].上海经济研究,2018(12):89-102.

[17]李妙然,郭文.中国省域工业资本存量核算及分析:1978—2017年[J].西部论坛,2020(1):78-89.

[18]孙琳琳,任若恩.转轨时期我国行业层面资本积累的研究——资本存量和资本流量的测算[J].经济学(季刊),2014(4):837-862.

[19] GOMME P,RUPERT P. Measuring labors share of income[R]. Federal Reserve Bank of Cleveland:Policy Discussion Papers,2004,24.

[20]周江燕,白永秀.中国城乡发展一体化水平的时序变化与地区差异分析[J].中国工业经济,2014(2):5-17.

[21] SCHMITZ J A. What determines labor productivity:Lessons from the dramatic recovery of the U.S. and Canadian iron ore industries following their early 1980s crisis [J]. Journal of Political Economy,2005,113(3):582-625.

[22] HSIEH C T,KLENOW P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. The Quarterly Journal of Economics,2009,124(4):1403-1448.

[23]劉盛宇,尹恒.资本调整成本及其对资本错配的影响:基于生产率波动的分析[J].中国工业经济,2018(3):24-43.

[24] ACEMOGLU D,AKCIGIT U,BLOOM N,et al. Innovation,reallocation and growth [R]. NBER Working Paper,2013.

[25] OLLEY G S,PAKES A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry[J]. Econometrica, 1996,64(6):1263-1297.

(编辑:朱德东)