汉字书法之美

蒋勋

“点”,高峰坠石

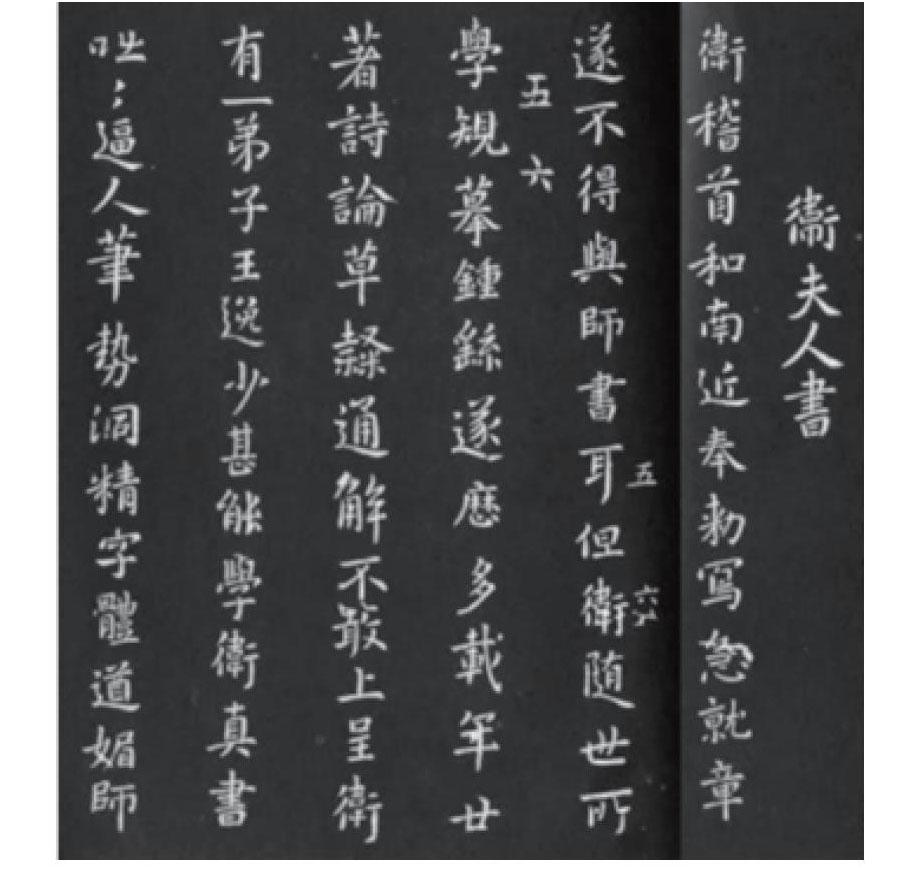

我第一次看到卫夫人的《笔阵图》时,也吓了一跳,因为她留下来的记录非常简单,简单到有一点不容易揣测。譬如说,她把一个字拆开,拆开以后有一个元素,大概是中国书法里面最基本的元素——一个点。

以《笔阵图》来看,卫夫人似乎并没有教王羲之写字,却是把字拆开(字拆开以后,意思就消失了)。卫夫人带领王羲之进入视觉的“审美”,只教他写这个“点”,练习这个“点”,感觉这个“点”。她要童年的王羲之看毛笔沾墨以后接触纸面所留下的痕迹,顺便还注解了四个字“高峰坠石”。

她要这个学习书法的小孩(王羲之)去感觉一下,感觉悬崖上有块石头坠落下来,那个“点”,正是一块从高处坠落的石头的力量。

一定有人会怀疑:卫夫人这个老师,到底是在教书法,还是在教物理学的自由落体呢?

我们发现卫夫人教王羲之的,似乎不只是书法而已。

我一直在想,卫夫人可能真的带这个孩子到山上,让他感觉石头,并从山峰上让一块石头坠落下去,甚至丢一块石头要王羲之去接。这时“高峰坠石”的功课,就变得非常有趣。

石头是一个物体,视觉上有形体,用手去掂的时候有重量。形体跟重量不同,用眼睛看它是视觉感受到的形状,用手去掂时则是触觉。

石头拿在手上,可以称它的重量,感受它的质感。在石头坠落的时候,它会有速度,速度本身在“坠落”过程中又有物理学上的加速度;打击到地上,会有与地面碰撞的力量——这些都是一个小孩子吸收到的极为丰富的感觉。“感觉”的丰富,正是“审美”的开始。

我不知道王羲之长大以后写字时的那个“点”,是不是跟卫夫人的教育有关。

《兰亭序》是王羲之最有名的作品,许多人都说里面“之”字的点,每个都不一样。这是他醉酒后写的一篇草稿,所以有错字,也有涂改。王羲之酒醒之后,大概也吓了一跳,自己怎么写出这么美的书法,之后也可能尝试再写,却怎样都不能比“草稿”更满意。

在刻意、有意识、有目的时,书法会有很多拘谨和做作。王羲之传世的《兰亭序》是一篇有涂改的草稿,是在最放松随意的心情下写的。

像“一”这个字,我们可能每天都在用,一旦在喝醉酒时,“一”就变成线条,这才解脱了“一”的压力——传达字意的压力。

《兰亭序》这件书法名作背后隐藏了一些有趣的故事,使我們猜测:卫夫人为什么不那么关心王羲之的字写得好不好,反而关心他能不能感觉石头坠落的力量?

如果童年时有个老师把我们从课堂里“救”出去,带到山上去玩,让我们丢石头,感觉石头的形状、重量、体积、速度,我们大概也会蛮开心的。感觉到了“石头”之后,接着老师才需要从中指出对于物体的认知,关于重量、体积、速度等物理学上的知识。这些知识有一天——也许很久以后,才会变成这个孩子长大后在书法上对一个“点”的领悟吧!

其实卫夫人这一课里留有很多空白,我不知道卫夫人让王羲之练了多久,时间是否长达几个月或是几年,才继续发展到第二课。然而这个关于“点”的基本功,似乎对一个以后的大书法家影响深远。

真正懂得书法的人,并不是看整个字,有时就是看那个“点”。从“点”里面看出速度、力量、重量、质感,还有字与字连接的“行气”。如果去临摹,“行气”会断掉。不是在最自由的心情下直接用情感去书写,书法很难有真正的人的性情流露,也就没有了“审美”意义。尤其是王羲之的行草,更强调随性自由的流动风格,《兰亭序》连他自己酒醒之后再写也写不好,别人刻意的临摹,徒具形式,内在精神一定早已丧失。临摹,无论如何“像”,也只是皮毛的模仿而已。

在美学理论上,我们都希望能有科学方法具体说出好或不好,事实上非常困难。每当碰触到美的本质时,总觉得理论都无法描述。所以讲到王羲之的字时,只能说“龙跳天门” “虎卧凤阁”,这是乾隆皇帝对王羲之书法的赞美。像“龙”像“虎”,有“龙跳”的律动,有“虎卧”的稳重,这些形容对大多数人而言还是非常抽象。

“一”,千里阵云

卫夫人的《笔阵图》有很多值得我思考之处。她的第二课是带领王羲之认识汉字的另一个元素,就是“一”。

“一”是文字,也可以就是这么一根线条。

我过去在学校教美术,利用卫夫人的方法做了一个课程,让美术系的学生在书法课与艺术概论课里做一个研究,在30个中国书法家中挑出他们写的“一”,用幻灯片放映,把不同书法里的“一”打在银幕上,一起观察。

这个课很有意思,一张一张“一”在银幕上出现,每一个“一”都有自己的个性,有的厚重,有的纤细;有的刚硬,有的温柔;有的斩钉截铁,有的缠绵婉转。

学生是刚进大学的美术系新生,他们有的对书法很熟,知道那个“一”是哪一位书法家写的,就叫出书法家的名字。厚重的“一”出现,他们就叫出“颜真卿”;尖锐的“一”出现,他们就叫出“宋徽宗”。的确,连对书法不熟的学生也发现了——每个人的“一”都不一样,每个人的“一”都有自己不同于他人的风格。

颜真卿的“一”跟宋徽宗的“一”完全不一样,颜真卿的“一”是这么重,宋徽宗的“一”在结尾时带勾;董其昌的“一”跟何绍基的“一”也不一样,董其昌的“一”清淡如游丝,何绍基的“一”有顽强的纠结。

如果把“一”抽出来,会发现书法里的某些秘密:“一”和“点”一样,都是汉字组成的基本元素。卫夫人给王羲之上的书法课,正是从基本元素练起。

西方近代的设计美术常说“点”“线”“面”,卫夫人给王羲之的教育第一课是“点”,第二课正是“线”的训练。

我们在课堂里做“一”的练习,所举的例子是颜真卿,是宋徽宗,是董其昌,是何绍基,他们是唐、宋、明、清的书法家,他们都距离王羲之的年代太久了。

卫夫人教王羲之写字的时候,前朝并没有太多可以学习的前辈大师,卫夫人也似乎并不鼓励一个孩子太早从前辈书法家的字做模仿。因此,王羲之不是从前人写过的“一”开始认识水平线条。

认识“一”的课,是在广阔的大地上进行的。

卫夫人把王羲之带到户外,一个年幼的孩子,在广大的平原上站着,凝视地平线,凝视地平线的开阔,凝视辽阔的地平线上排列开的云层缓缓向两边扩张。卫夫人在孩子耳边轻轻说:“千里阵云。”

“千里阵云”这四个字不容易懂,总觉得写“一”应该只去看地平线或水平线。其实“千里阵云”是指地平线上云的排列。云低低的在地平线上布置、排列、滚动,就叫“千里阵云”。有辽阔的感觉,有像两边横向延展张开的感觉。

“阵云”两字也让我想了很久,为什么不是其他的字?

云排开阵势时有一种很缓慢的运动,很像毛笔的水分在宣纸上慢慢晕染渗透开来。因此,“千里阵云”是毛笔、水墨与吸水性强的纸绢的关系。用硬笔很难体会“千里阵云”。

小时候写书法,长辈说写得好的书法要像“屋漏痕”。那时我怎么也不懂“屋漏痕”是怎么回事。后来慢慢发现,写书法时,毛笔线条边缘会留在带纤维的纸上一道透明水痕,是水分慢慢滲透出来的痕迹,不是毛笔刻意画出来的线。因为不是刻意画出的线,像是自然浸染拓印达到的漫漶古朴,因此特别内敛含蓄。

水从屋子上方漏下来,没有色彩,痕迹不明显。可是经过长久岁月的沉淀后,会出现淡淡的泛黄色、浅褐色、浅赭色的痕迹,那痕迹是岁月的沧桑,因此是审美的极致境界。

既然教书法在过去是带孩子看“屋漏痕”,去把岁月痕迹的美转化到书法里,那么“千里阵云”会不会也有特殊意义?就是在写水平线条时,如何让它拉开形成水与墨在纸上交互律动的关系,是对沉静的大地上云层的静静流动有了记忆,有了对生命广阔、安静、伸张的领悟,以后书写“一”的时候,也才能有天地对话的向往。

这是王羲之的第二课。

“竖”,万岁枯藤

卫夫人给王羲之的第三堂书法课是“竖”,就是写“中”这个字时,中间拉长的一笔。

写汉字时,这一笔写起来常常很过瘾。我记得小时候看过在庙口跑江湖卖药的师傅,除了卖药,也打拳,也画符,也写字,他喜欢在一张大纸上写一个大大的“虎”字。老虎的“虎”,写草字的时候,最后有一笔要拉长下来,一笔到底,很长的一个“竖”。

我亲眼看到拳脚师傅把像扫帚一样大的一支毛笔,蘸了墨,酣畅淋漓,用舞蹈或打拳的身段在纸上用毛笔飞舞,气力万钧。写到最后一笔,他的毛笔定停在纸端,准备往下写“竖”这一笔划时,徒弟要很快地配合把纸往前拉,拉出好长好长的一条线。这条线速度拉得很快,毛笔会出现飞白的状态。“飞白”就是因为水分不够了,毛笔干的时候会出现一条一条的细丝,如同枯老粗藤中间强韧的纤维,在视觉上变成很特别的美。好似老树,好似枯藤,好似竹木的内在充满弹性不容易拉断的纤维。

小时候厌烦父亲每天逼着我们写字练书法,却很爱看庙口拳脚师傅用大毛笔风狂雨骤地写草书“虎”字。似乎我在书法上的迷恋并不在书房,而是在户外,在庙口,在民间,在天地万物之间。

“飞白”创造出汉字书法中飞扬的速度感与顽强的力度感。卫夫人把王羲之带到深山里,从枯老的粗藤中学习笔势的力量。

卫夫人教王羲之看“万岁枯藤”,在登山时攀缘一枝老藤,一根漫长岁月里长成的生命。孩子借着藤的力量,把身体吊上去,借着藤的力量,悬宕在空中。悬宕空中的身体,可以感觉到一枝藤的强韧——拉扯不开的坚硬顽固的力量。

老藤拉不断,有很顽强、很坚韧的力量,这个记忆变成写书法的领悟。“竖”这个线条,要写到拉不断,写到强韧,写到有弹性,里面会有一股往两边发展出来的张力。

“万岁枯藤”不再只是自然界的植物,“万岁枯藤”成为汉字书法里一根比喻顽强生命的线条。“万岁枯藤”是向一切看来枯老、却毫不妥协的坚强生命的致敬。

王羲之还在幼年,但是卫夫人通过“万岁枯藤”,使他在漫长的生命路途上有了强韧力量的体会,也才有书法上的进境。

书法的美,一直是与生命相通的。

“高峰坠石”理解了重量与速度。

“千里阵云”学习了开阔的胸怀。

“万岁枯藤”知道了强韧的坚持。

卫夫人是书法老师,也是生命的老师。

(摘自广西师范大学出版社《汉字书法之美》一书)