踟蹰的静寂

弋舟,《延河》杂志副主编。入选中宣部全国文化名家暨"四个一批"人才,西北大学客座教授、硕士生导师,“十月文学院”签约作家。历获第七届鲁迅文学奖,第三、第四届郁达夫小说奖,首届中华文学基金会茅盾文学新人奖,第二届鲁彦周文学奖,第六、七、八、九届敦煌文艺奖,第二、三、四、五届黄河文学奖一等奖,首届“漓江年选”文学奖,2012年《小说选刊》年度大奖,第十六、十七届《小说月报》百花奖,第三届《作家》金短篇小说奖,2015年《当代》长篇小说年度五佳,第十一届《十月》文学奖,以及《青年文学》《西部》《飞天》等刊物奖。多次入选中国小说学会年度排行榜、收获文学榜等重要榜单。

在影响作为了主要艺术媒介的今天,文学的用处在很长一段时间里被忽略了,但事实上,人类在灰暗而荒凉的混乱时代中,文学仍然具备其功能和义务,能够有效书写自我搏斗的精神恐惧和沉痛错误,打捞社会触角下的真实梦境,在软弱和绝望的虚构中亮起希望和竞争的旗帜。我们今天所抵抗的自然以及其不可逆转的失败,是漫长且孤寂的,独属于人类的光明。

对于大多数人而言,2020年是如同噩梦般的一年,疫情的出现,全面的停工停学导致了经济倒退乃至文明的停滞,这种理想主义的崩塌在残酷的现实面前是可怖的、在很长一段时间里,我们所习惯的经济高速发展也由于疫情被迫中止,不少人因此失去了长期对生活的传统价值观念。

事实上,长期的停工以及龟缩在家中所导致的精神活动萎缩直接地引发了情绪的颓废,因此在2020年的年初,我们会看到,在生命威胁的恐惧之外,还暗藏着虚无主义的绝望和困惑。而在这样各个领域都面临着前所未有的危机的时刻,文学恰恰以一种更加强有力的姿态接入到了现实世界中,来有效强调对于社会文明的调节和重建。

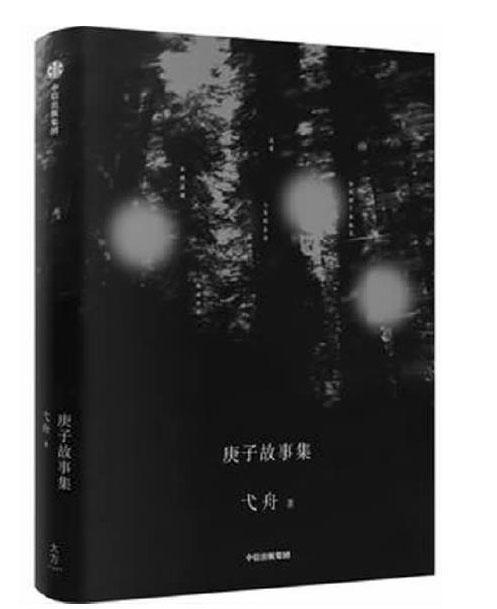

弋舟的最新短篇小说集《庚子故事集》即如是,作为弋舟以年份写作的第三部作品,它与前两部小说集——《丙申故事集》[1]《丁酉故事集》[2]相同却又不同,事实上,在前两部作品中,小说所讲述的更多是时间观念下的凝重与绵密,试图在思维与语言的紧凑纯粹中去阐释亘古的意义。但在《庚子故事集》中,小说则将空间性发挥到了极致,他有效地发掘了他所看到的时间凝滞,并且在这种凝滞中转换社会现实,穿越到了人类的整体性困境中,书写人与人之间的废墟与行动。

在小说中,我们总能感受到藏在小说主人公角色背后的那个声音,这个声音微弱但却坚定,它同时具备着绝望的力量和仁慈的皈依,在丰富的艺术底蕴中向我们曾经熟识的世界发出叩问,在人类的精神世界与肉体解放中开启了自由的慰藉与真诚的祷告,这是小说家对于艺术社会功能所展示的使命感和历史感,也是我们今天所希望谈论的文学先锋作用。

一.荒原化背景意象的记录与保留

作为一部与现实生活相勾连的作品,小说《庚子故事集》展露出了某种对于陈腐现实的逃离和挣脱,这种对于现实生活的记录和焦灼背后的坚定带着小说家一以贯之的困惑与隐秘,形成了对本我精神的拓展和扩张。事实上,在短篇小说的碎片化背景中,作者不仅在浮世绘般的社会中进行探索,更要设计对现实秩序的逃避。

很显然,《庚子故事集》的记录与保留的意义就在于此,在自我经历的追忆之中,这种时代性记忆的共存令读者能够在小说中不断追忆自我的生活经验,而宏阔历史显示之下的私人生存,则能够为细节赋予某种极为坚实的触感,来展露额外的未来预测。

作为虚构的艺术,当小说与现实背景进行勾连时,我们往往需要进行亘古的发问,那就是,这种对于创造的历史是否能够经过社会的检验,很显然,当读者有意地带入了历史现状的情感去阅读虚构的故事时,必然会呈现出具体的触点,希冀于穿过现实,得到某种确切的安慰。而既定的阻力使得历史的探究减弱,也就意味着某种想象性文学的终结。

我们需要意识到的是,现实的残忍将打败生活的希望和焦灼,在喑哑的现世呼喊中,时代的痛苦必须被高速书写,这是一种对于世界的再现和回应,具备明确而周密的建构和展开。事实上,我们越是深究故事的讲述,就越是无法对文学进行判断和叙述,日常生活作为背景的时刻,现实如同一座高峰,耸立在记忆与期望之间,定义事件中的价值,这必然会产生一种对人性的全新的揭示,形成神秘的虚构和彷徨。

我们常常将小说看作是虚构的真实,或者说,当小说语境下的背景成为真实的现实触感时,我们能够解构的也就是现实真相的温暖与光亮的救赎。《庚子故事集》作为弋舟唯一一本与现实直面的小说,所修正的实际上是现实的情节结构,也充满了对于当下时代的无奈隐喻,这种浓厚的时代特征之下,小说所象征的是个体在生活真相之下的孤寂与建构。

从《羊群过境》来谈,很显然,这个发生在固定空间相似背景下的故事,并不具备太多的附加意义,小说所讲述的故事很简单,具体的出场人物也只有两个——父亲和儿子。这一人物關系和故事境况在当前现实中是多见的,小说正是在这种日常之中挖掘额外的意义,从而书写了更加深刻且重要的现实挣脱。

在小说中处处可见“我”对于当前生活的挣脱。在刚刚回到家中时,这个男人还具备着对自己基本的身份认同,即“差强人意”,也勉强称得上“踌躇满志”,然而,突如其来的疫情挤压了旧有的生活空间,也将自我经验全然革除了,使得他被迫落入了情感与物质的双重失序中。

小说多次指向了对于生活失序的预感,并将此与当前群体的生活现实相勾结,实现了叙事惯性中的个体眩晕。很显然,疫情的爆发对于“我”来说,不仅是情感的倒退和家庭的离散,更多的,是对于生活的失控感觉,这种失控的痛苦对于中年男人来说尤为惊惧,因此,当“我”了解到了来自远方的羊群时,“我”不可避免地开始寻求对世界的和解与情感的温存。

“本来,这只是一个偶发的念头,但说着说着,却唤醒了我那中年男人深谋远虑的自信感。那就像一个老司机重新握住了方向盘的感觉。建议什么并不重要,重要的是,这种能够再度对生活给出‘建议、运筹帷幄似的决断力,让人来电。我兴奋地告诉父亲:自驾,即便春光料峭,可毕竟也是春光,一路高山峡谷,造物万千,是时候让我们的心胸为之一阔啦!”

在此,现实的社会背景成为了小说所书写的虚拟的意志表达,在自我的确认之下,小说瞥见了生活表象下的尖锐与救赎。“我”对于羊群的追寻和确认,实际上完全可以看作是对自我生活的确认,这种对当前地域空间的逃离所埋伏的恰恰是行为领域中的自我越境。

小说巧妙地建构了双重非凡的极端,在小说的结尾,“我”如同一只孤独的羊攀爬过空中的十几米,而在这种直观的越境中,“我”回想起多年前父亲对“我”的训诫,回想起“我”对儿子教育的想象,同时,也幻想出了那三万只越境而来的羊:

“黑暗中,风吹草低,我想象‘三万只这样规模的羊群,正漫山遍野地涌上甘南高原的地平线。我当然知道,自蒙古国而来的羊群焉能从甘南入境?但那种地理知识拥有者的自以为是,此刻毫无意义。我只能,也甘愿,在黑暗里眺望羊群与高原。至于它们应该从哪儿入境,真的一点儿也不重要了。”小說所切身描绘的是现实与虚空中不可磨灭的痕迹与状态,当人们的情绪拓展为人性的挣扎乃至对现实世界的挣脱时,现实背景即便再真实也将隐匿不显,转而形成群体中直白的现实表达。

二.有限空间内嵌现实的破碎与凝固

在2020年,人们经历了生与死的考量,同时,也从未有过的靠近死亡和感受死亡。事实上,我们知道,人类的生命往往是从一种他已然忘却的经验中开始,同时,有一种与生俱来但未必有过的生命体验,个体的生命过程也就是在这两者之间不断罗列和展开,同时延续我们的文明。

小说的国度是内嵌的,在弋舟的小说中,我们常常能体会到这种对于空间情态的闭环书写,我们能感受到的是,小说从始至终都在阐释某种对于有限空间性下的现实打捞,在这种凝重的氛围中,小说将空间状态转换成人类命运的遭际。人物们在凝滞的时间中不断拼贴自我的情感,同时又在有限的空间中建立感伤或是圆满的情境氛围。

在中国当代文学中,我们所感知到的城市往往意味着怀旧与希望的并存,而复杂的情怀之下,空间扮演了重要的坐标,成为了深广社会图景的隐喻。在现实的背景下,小说呈现出了一种冰冷且独特的生活场域,个人命运与社会危机相结合,由此形成了真实与虚幻的交织。

我们能够看到的是,弋舟实际上已经进入了一种全新的思想艺术境界中,他试图精准地把握他所能够关切到的现实生活,同时又以其敏锐的感知力,去书写现实生活的深层次内核。作为年份写作,小说《庚子故事集》显然带有强烈的精神世界指向,习惯了社交的人们不断地寻求着改变和突围,而疫情下的被遗弃感和有限空间中的局促不安,能够强烈地突变而成理想时代的溃败和阴霾。

这在弋舟的小说中都得到了极为关切的细微书写,在强烈的对比之中,小说所写就的是一种真切的历史记忆,我们今天所怀恋的外部世界实际上是一个鲜明的庸常时代,同时,也是强烈的精神困扰。尽管小说是以庚子年作为写作背景,也试图在小说中展露人类绝境下的对峙与痛苦,但实际上,几部小说都没有直接地深入死亡,而是在固定而又不安的虚空中表达出自我生活的无目的性,也就直观地展露了人在透视状态下的欲望与力量。

从小说《核桃树下金银花》中来说,小说将故事的发生地点建立在了玉林街上,这很容易令人想起同样以一条街为叙述空间场景的苏童。在苏童的短篇小说写作中,也同样曾经以”香椿树街“这一意象作为背景,同样是凸显浮躁现实下虚构的情感恐慌与迷茫,苏童的”香椿树街“所呈现的是一种日常生活下扭曲的精神立场乃至生活痕迹,带有某种强烈的魔幻现实主义色彩表达,但小说《核桃树下金银花》则恰巧相反,小说似乎是试图在一个全然混乱甚至是类型化的场域中思考现实的情感灵韵。

《核桃树下金银花》所叙述的故事相较于《庚子故事集》中的其他小说而言,带有强烈的神秘质地,小说中的‘我是个胖子,从始至终都在同肥胖斗争,在小说的视野之内,‘我的生命仿佛是以肉身的改变来周而复始地展露,沉浸在痛苦和孤立中的‘我遇到了生命中的那个胖女孩,由此恢复了自我生命的对世界具体事物的感知,也得到了生命的乐趣和尊严。

“说来也很神奇,最重的时候,我没突破过一百九十三斤,最轻的时候,也再未跌至一百七十三斤以下。从一百九十三斤到一百七十三斤,这个区间,俨然是我开展生命运动唯一可行的活动半径,我的跑道并不长,只能折返在这样的一个摆幅里;我所有的悲伤与欢乐,见诸肉身,不过起伏在这样一截微不足道的波段里。不过区区二十斤—— 等我有一天终于勘破了这个秘密,我就突然得到了解放。因为我看到了本质,看到了生命的限度。”

小说所书写的实际上是有限空间内的独属于人的孤独,在城市空间之下,小说将生命的视野自然而然地扩充到了风景之中,并借由自然的温暖,来书写属于人性的轮回。忍冬花、金银花,或是核桃树等等,实际上,这个胖女孩所引领的不仅仅是自然的风景,更是与世界温柔相处的勇气,在这种纯粹的光明之中,小说天然地带有了某种从容的思考,也就具备了有限生命中情感的回荡和温存。

当小说的最后,‘我回到了老地方,试图寻找那个曾经带给过‘我力量的胖女孩,却发现她早已因为汶川地震而去世,小说在此又巧妙地借助了现实世界的介入,完成了时间模糊过后精神危机的困惑书写。

在这种形式下的小说探究中,我们所窥探到的虚构的小说世界实际上可以看作是作者对于当前生活的深层次表达和思考,也就是对于精神内核的真切质询,庸常的时代下,人们被迫栖居在一方小小的居所之中,但世界本身存在的要义并不会因为这种溃败而消沉,正相反,精神危机突破了空间进程的转变,被集中凸显和放大问题过后,小说在人性命题上有了更为集中和深刻的表达。

三.喧嚣时代的时间痕迹与混沌纪实

早在写《庚子故事集》之前,弋舟还曾出版过《丙申故事集》《丁酉故事集》,作为“人间纪年”的第三部,《庚子故事集》具有更加强烈的时间感和宿命感。他拒绝以西方的纪年方式来讲述故事,而是在中国式的纪年方式里,来挖掘时间的痕迹与混沌的真实。

丙申、丁酉、庚子这些都属于中国传统的六十甲子纪年法,而当疫情爆发之后,不少人就提到了庚子年之灾,从第一次鸦片战争到八国联军侵华,再到三年自然灾害的开始,以及去年的疫情爆发,使得世界的发展脚步停滞不前。

诚然,这样对于年份的所谓“庚子之灾”的阐述带有某种玄学的理解,不具备科学的价值,但我们仍然能够体会到复杂个人经验下的有限理解。事实上,小说在不断地强调某种时间痕迹的具象书写,甚至空间因素没有存在于小说所虚构的世界中,而是以场景的形式停留在叙述之上,开放地完成了现场感的表达。正如他自己在后记中所谈论到的:

“我们不属于空间,我们属于时间。你看,当我们没有一个确凿的体验时,我们也已经眺望了它的某种可能性,但这种可能性,一旦奇迹般的兑现成了庞然的现实,一方面,我们会为自己的某种‘前瞻性而窃喜,另一方面,我们又会空前地感到沮丧——原来,那未曾兑现的时光一旦来临,它的不由分说,立刻会让我们的沾沾自喜现出拙劣与肤浅。就是说,原来我们自以为是的某些优势,其实是经不起检验的。”

这似乎全然地展示了弋舟对于时间性的强调,或者说,与其将小说的落点放置在时间上,倒不如把小说的痕迹阐释为场景。事实上,这种不确定的时间感显现为了具体的现场性,使得小说具备了一种对场景冲突的表达和强调,这可以看作是一种诗意的自白和庞大废墟的重建,碎片化的书写之下,小说即便是在绝境中也彰显出温情与希望。

以《人类的算法》为例,弋舟对于时间存在的沟通与表达体现的淋漓而深远,在这种对场景的破碎与凝结书写中,小说实际上实现了一种指引与解救。和小说《核桃树下金银花》相似,《人类的算法》同样讲述的是日常生活下的非日常性象征外显,马琳在女儿穿上自己的旧衣服之后,不可避免地想起了一件关于婚外恋的往事。女主人公不断地在记忆的场景中切换,时间也在这些场景中复杂而呼应地彼此推动,小说创造了巨大的时间张力,来显现人物在彼时彼刻的煎熬和痛苦。

从某种程度来说,马琳的回溯实际上是写作时间对于故事的解救,在空间的现场性或者说场景性要素之下,小说将确切的时间把握为了真实的选择,强烈的冲突之中,我们能够获得困境感下的坍塌与捕捉。我们今天所窥探到的陌生诗意也来自于此,小说形成了某种热烈的人物内心张力,在陌生的情节中不断地粉碎个体庸常的幻想,当人物置身于时间的回环并摒弃了孤立的情感世界时,小说形成了起伏的思绪,也构建了时间整体下的平庸困境。

对于人类来说,庚子2020年是失去的一年,这种失去不仅仅是物质需求上的停滞不前以及工业化进程的断裂,更是精神上的困境和隐忍,当人们必须开始习惯以口罩遮面生存、当人们必须开始寻找符号载体来获得爱时候,这种失去的谱系就显得更加伤痛。

“我们就是这样失去了一个春天,失去了一个夏天,失去了一个庚子年。失去了时间,我们就是失去了一部分的自己。在不戴口罩的日子里,每个人照样深陷在各自轰轰烈烈的平庸的困境里。”

这种失落的流离感在小说《掩面时分》中显得更加尖锐和严重,与《庚子故事集》中的其他几篇不同,《掩面时分》极为直接地切入了疫情的痛點,直接地把记忆引入到了“口罩”这一如今全人类所关心的话题之上,同时,小说也对于人类的困境进行了较为直观的显露。于“我”而言,几亿只口罩是在特殊时期被当作一种对于社会的重荷,而姜来所面临的那个不足周岁的女婴也同样是个体在精神荒原处境下的黑暗和审视。在两个人的交流下,小说仿佛穿越了她们所处的餐桌上,而是直接地面临了世界的残忍乃至现实世界的痛苦,真实的境遇过后,小说显露出某种不言而喻的自我拯救。

而在这些内心世界的块垒之下,时间成为了凝固的、缓慢的引线,在绝佳的困顿中书写了世界的真实面貌,尖锐地将人物的怅然命运加以确切书写,成就了某种超乎具体时代的永恒命题。

四.人类困境书写展示文学功能性

很长一段时间里,我们实际上忽略了文学的功能性特征,当我们在讨论社会对于文学的影响时,常常容易将文本系统的自我运行看作是社会变迁下的动力追随,但实际上,文学固然难以逃脱社会的影响,但在当前境况中,文学依然具备其独立的功能性,或者说我们可以认为,文学可以反作用于社会机理,展示全然社会学的斗争与思考。

《庚子故事集》从其命名上来说,就显而易见地建立了一个文学生产者与当前社会现状的联系。可以说,弋舟将个人的情感寄托在了他的文学社会中,而由于小说几乎是与现实同步性生长,我们仍然可以窥探到文学所占路的生活困局。

在小说中,我们处处都可以感受到日常生活的纹理以及促进过后的文学挑战,在这种逻辑氛围之下,小说成为了对社会场域的精确思考,并在社会结构之中实现了日常生活的趋同。我们必须要了解的是,这并不是文学不可摆脱社会,正相反,这恰恰说明了社会限制下的文学内核。

在小说的后记,也就是弋舟与贺嘉钰的对谈中,这种文学在人类困境中所彰显的拯救感越发显得明确而尖锐。众所周知,疫情的影响之下,人们被迫蜗居在家中,不仅如此,发达的互联网信息传输使得人们不断地接触到了苦难的发生,甚至有错觉这种苦难就在近前,而在这种痛苦的打磨之中,人们体验到苦难的感召,却也通过文学超越了苦难,获得精神的自由。

事实上,面对实际存在的苦难之时,人们仍然会选择对痛苦的灵魂进行摆脱和挣扎,风浪来临之时,人们表达的情感是具有实感的,带有自我清理和自我疗愈的表达。疫情之下,人们宅在家中所经历的情绪考验远比生命的威胁来得更为可怖。而在过度的信息之后,大多数人如同洪流一般被裹挟着向前,无法同理性站在同一边。

因此,小说《庚子故事集》所展露的其实并不是某种带有科普性质的生命书写,也并不试图探讨灾难下的废墟与荒芜,而是在日常的生活中极力探究人性的情感,在正常的生活轨道下完成对情怀的体验。

在小说《鼠辈》中,小说所审视的就是这样一种人物情怀的追寻和变动。在《庚子故事集》中,《鼠辈》几乎可以算得上是和现实关系最微弱的一部,作为弋舟写给自己本命年的作品,它带有某种深沉的诚恳与和解,同时也流动着2020年所特有的焦灼氛围。

我们今天谈论2020年是矛盾的,一方面,我们的心灵是焦灼而急躁的,每个人都迫切地希望着生活能够回归正轨;但另一方面,我们也不断地被抑制被含混,只能跟随着大流,停滞在命运的齿轮之中。

情绪上也同样是如此,一方面,人们痛恨这种孤独,蜗居在家中使得人们与现实世界脱节,剔除了世界和情感的真实面目之后,持续性的寂寞显现出来;但另一方面,人们也在近前的苦难中感受到人类的庞大的情感,国家所给予的社会的稳定和人心的安定也展现出一种稳定的命运节点。在这种割裂的阐释之下,小说《鼠辈》所叙述的是一种窃窃私语般的流离和找寻,带有对失落的人性的找寻和救赎。

事实上,一切现实生活中的复杂痛苦乃至人类在这其中所感受到的切肤之痛,都可以看作是既定情况下内心的焦虑,人们渗透了自我解剖和自我疏解,从而去浓烈地表达小说家的心灵和创造。在弋舟笔下人物的出逃中,小说形成了某种奇妙的情绪,闪烁着成为了一种光辉的热烈,倡导生活本身,同时也具备了重要的主体价值。

在小说集《庚子故事集》中,不难看出,作者始终以微弱的声音隐匿在其角色背后,或者说,他如同一个照相机般不断观测着现实中的人物,并将这些真实的抑郁、悲伤、痛苦统统都揉进自我的写作中,来暗示现实生活的绝境感。但同时,他又有效地超越了这种绝境的痛苦,转而将这种无名的焦虑转化为普遍性的人类情感,在人类的文明中不断寻求转化和重建。

在这样一个时代,这样一个风雨飘摇、艰难生存的庚子2020年,弋舟不断地重建着他心目中的个人力量和人类情感,这种对纯粹抽象情感的书写具备了强烈的信仰价值,实际上所反应的正是人类在这种感官印象全面溃败、但个体日常生活变动剧烈的当下,人性所展示的这種漫无边际的模糊与热烈。当“我”和世界出现了区分和选择时,文学具备了形式而非功能,在独特的叙事之下有效归纳了社会现实,兼并了社会审美,并在社会纹理之下,对当前的文学状态提出了全新的思考。

注 释

[1]《丙申故事集》:弋舟,中信出版社2017年出版。

[2]《丁酉故事集》:弋舟,中信出版社2018年出版。

冯祉艾,出生于1995年。湖南长沙人,毕业于湖南师范大学。作品散见于《文艺评论》《百家评论》《名作欣赏》《东吴学术》《中国文艺评论》《新文学评论》《中国作家》《青年作家》《野草》《文艺报》《文学报》等报刊。供职于湖南省文联。