明朝与日本勘合贸易中的织金锦研究

周佳 赵丰

摘要: 明朝在与日本的勘合贸易中,赏赐了许多织金锦,这些织金在日本广受喜爱并以名物裂金襕的形式保存下来,但学界少有人将二者联系起来。文章以勘合贸易中的重要文献《大明别幅并两国勘合》中的织金锦信息为基础,采用文献研究法、对比研究法,综合文献图像和名物裂金襕实物等多重证据对其中的织金锦进行研究,旨在为探讨中日丝绸文化交流作出贡献。研究结果显示,其中的织金胸背与蒙元制相似,织金与浑织金为同类织物即用片金线显纹的织物,有全越与半越、地络与别络等方式。在织金图案的选择上,明朝政府会根据日本国情和文化的特殊性作出武官补纹和梧桐叶纹等的针对性给赐。

关键词: 明朝;日本;勘合贸易;织金锦;金襕;丝绸交流

中图分类号: TS941.12;K892.23

文献标志码: B

Abstract: During the tributary trade with Japan, the Ming dynasty rewarded many gold brocades. These gold brocades were very popular in Japan and preserved in the form of the Kinran of Meibutsugire, but few scholars have made connection between the two. Based on the information about gold brocade in the important document The Great Ming Scroll and Tributary Trade between Two Countries in the tributary trade, this paper analyzes gold brocade in them, through literature review, comparative study and multiple evidence, such as intergrated document images and Kinran of Meibutsugire with a view to discuss silk cultural exchanges between Japan and China. The research findings show that the gold brocade patterns in front of the chest and behind the back are similar to the style in the Mongolian Yuan dynasty. Gold brocade and gold-doped brocade are similar fabrics that show patterns with gold threads. There are full-cross and semi-cross, weft-knitting and warp-knitting, etc. Regarding the choice of patterns of gold brocade, the Ming government tended to give targeted rewards according to the national conditions and particular culture of Japan, such as square patterns on the military officers court dresses and phoenix leaf patterns.

Key words: Ming dynasty; Japan; tributary trade; gold brocade; Kinran; silk exchange

明朝政府與各国的朝贡贸易中,丝绸交流是十分重要的部分,各番邦外夷对明朝赏赐的织金锦十分喜爱,乞赐不断。据《大明会典》的不完全记载,获赐织金锦的有十多个国家,且以日本尤多。这些织金锦到了日本,被用来点饰装束、装裱佛经和书画,而后在茶道文化的兴盛中,成为名物裂的代表织物金襕,深刻地影响了日本染织文化。

关于明代织金锦的研究,学界已有不少讨论,最主要的有沈从文先生[1]介绍了实物遗存状况及明代织金锦的风尚,还有熊瑛[2]依据实物与文献,梳理出明代饰金风格和使用的演变并探究其成因。而针对名物裂中金襕的研究主要集中在日本学界,日本学者明石染人[3]明确指出日本的金襕是在明代初期传入日本的。小笠原小枝[4]探讨了元明时期通过舶载贸易传入日本的丝绸即名物裂,对其中织金的组织结构进行了分析整理。本文在前人研究的基础上,提出以《大明别幅并两国勘合》中记载的明代传入日本的织金锦为文献基础,结合明代佛经经面和名物裂中的金襕加以考证,以期从官方贸易交流中明代织金锦在日本的传播与保存角度,为中日丝绸文化交流提供一些例证。

1 《大明别幅并两国勘合》中织金锦记录

明代初期,由于海禁政策的执行,使得中日两国的贸易以官方勘合贸易为主,从永乐二年(公元1404年)两国的第一次勘合贸易开始,到嘉靖二十六年(1547年)最后一次勘合贸易的这百余年间,明朝的丝绸作为最主要的商品大量流入日本,并深受日本贵族的喜爱,对日本的社会风气和纺织业都起到了不容小觑的影响。其中织金锦占有极大比例,如《大明太宗文皇帝实录》中记载有,永乐三年“赐王九章冕服,钞五千,锭千五百緍,织金文绮、纱、罗、绢三百七十八匹”,但记载十分简略。

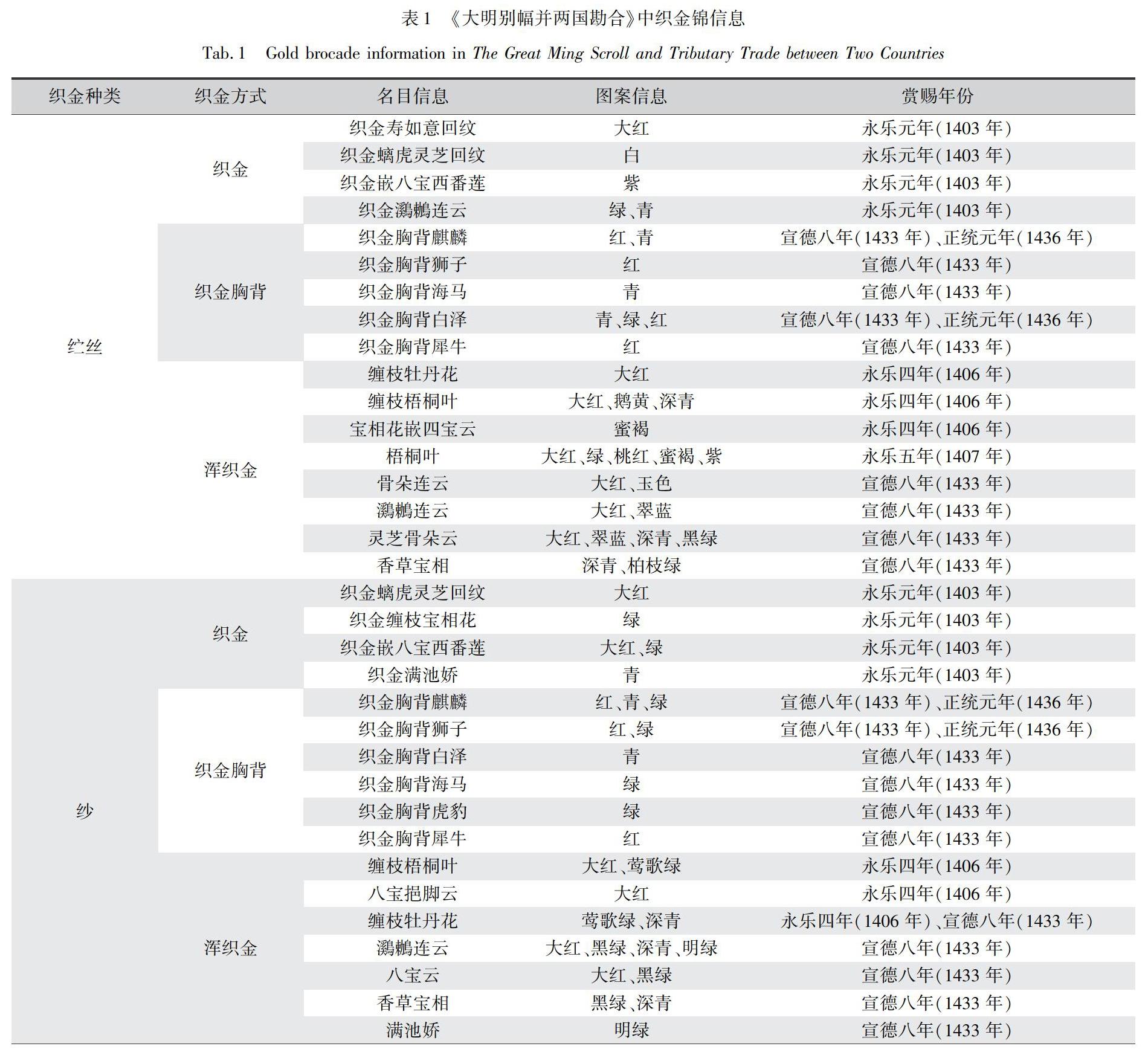

记录最为详细的为现藏于日本妙智院的《大明别幅并两国勘合》抄本,如图1所示。这些内容也被附载于《善邻国宝记》与策彦周良的《入明记》中,在永乐元年、永乐四年、宣德八年与正统元年这四次勘合贸易的皇帝颁赐清单中记有大量织金锦信息(表1),共计有44类织金锦名目。从表1可以看到,织金锦的基本组织主要有纻丝、纱、罗三种,这也与明代的织金锦主要品种相符。文献中织金的名目信息包含三类,分别是织金、浑织金与织金胸背。

明朝与日本室町幕府开展的勘合贸易,使得大量明代丝绸流入日本。在日本学界一般认为,从室町幕府至江户初期通过官方贸易及私人贸易从海外舶来的织物,即是流传至今的以名物裂命名的织物,其中大部分为中国明代织物[4],其中的织金被称作金襕。这些织物首次被系统罗列在松平不昧[5]编撰的《古今名物类聚》中,共有166件纺织品,其中金襕就有49种。在上述织金锦文献信息的基础上,辅以日本保存的名物裂金襕,笔者将从种类及图案两个角度对中日勘合贸易中的织金锦进行比对考证,讨论织金锦对日本染织文化的影响。

2 织金锦种类

织金锦可与各类织物结构搭配,图案精美,变化灵活。因而明代在蒙元织金锦的基础上,结合其织造技术,让金线应用更广,与中原设计相融合,使织金锦盛行。本文针对上述中日勘合贸易中明代的织金织物种类进行分析。

2.1 概念区分

从文献记录可以看出,明朝赏赐给日本的织金锦主要有织金、浑织金与织金胸背三类称谓,并分别与不同的地组织相结合,罗列在皇帝赏赐物的清单中。

2.1.1 织金胸背

织金胸背在赏赐清单中数量较多,极具明代特色。首先要确定胸背一词的含义。关于胸背的定義,笔者赞同赵丰老师在《蒙元胸背及其源流》中的观点[6]:胸背指的是在前胸后背上织出一块方形图案,胸背与织物连在一起,与整件服装连为一体,后来的补子是胸背的延续和发展。胸背主要流行于元代和明代早期,明初也有花样的说法,但补子的出现则要到明代后期了。其次,日明勘合贸易中皇帝颁赐给日本的织金胸背信息包含有织物组织纻丝、纱、罗三类;颜色红、青、绿三类;纹样狮子、麒麟、虎豹、海马、白泽、犀牛六类。这与李东阳所撰《大明会典》中对明朝官员常服花样与用色的规定相符,“一品至四品、绯袍。五品至七品、青袍。八品九品、绿袍。”这些织金胸背的信息都表明此处的胸背应是先织后缝的丝绸匹料。这是一种承袭蒙元胸背的工艺,是在面料织造之前先计算设计出胸背的纹样和位置,在织造中一并完成。再将带有胸背纹样的面料缝制成衣,因此这种方法成衣胸背纹样中间会有缝合拼接的痕迹,这意味着胸背在织造面料时一定在布边位置织就成半个胸背纹样[7]。克利夫兰博物馆的一幅作于正统九年(1444年)前后的波斯细密画,在这个表现宴会场景的画面中出现了三名来自明朝的使臣,这三名明代官员身上所穿的服装上便是所谓的织金胸背,如图2所示。

2.1.2 织金与浑织金

此外,勘合贸易中还有另外两类称谓,织金与浑织金。从文献中的丝绸信息来看,可以区别这二者与织金胸背的不同,即织金胸背的织金纹样位于胸背处。而关于织金与浑织金的区别,笔者有两种猜测,一是不同年份赏赐时称呼不同,二者并无实质区别;二是根据明朝承袭蒙元织金,二者的不同之处可能是纹样的布局形式差异,即织金为纹样散点排布,浑织金为遍地金。

首先,根据上述整理可以发现,织金这一称谓仅出现在永乐元年的赏赐中,彼时明朝与日本还未正式缔结勘合贸易。而在正式开展勘合贸易后,皇帝颁赐物中的织金除织金胸背外,其余均被称作浑织金,可以看出这里的浑织金仅是与织金胸背做出了区分,即织金胸背为织金纹样位于胸背处,而浑织金则应是织金纹样根据不同组织规律散布于整件织物,其中可能包含散点排列或遍地金。

其次,与上述织金名称有密切关系的两类染织群,分别是明代佛经经面中的织金经面及日本名物裂中的金襕。这二者中有众多织物与上述浑织金织物的信息吻合。因此可以通过整理这两类织物群中与表1织金锦名称相吻合的实物,来分析日明勘合贸易中织金锦的组织结构与艺术风格。由于篇幅限制,仅列出部分美国费城艺术博物馆馆藏的佛经经面实物信息对比,如图3所示。在该馆佛经经面藏品的收藏中,仅有一件遍地金织物,四合如意云杂宝纹遍地金(1940-4-151),其余均为纹样散点排布的织金织物,这也说明遍地金的占比是较少的。

再者,通过查阅松平不昧编撰的《古今名物类聚》中49种金襕,并比对东京国立博物馆馆藏的明代《古裂手鉴》中的实物,如图4所示。可以得出,日本名物裂中的金襕中织金妆花类、遍地金的织物占比极少,几乎均为素色地上织入金线显花的织金。因此,由上述分析可以推断日明勘合贸易中皇帝颁赐给日本的织金、浑织金应为同种织物,即织金锦,指将金线织入丝绸来表现纹样的织物,织物效果华丽精美。这里的浑织金不指遍地金,而是指织金纹样散点排布的模式。

2.2 织金锦组织结构

根据日明勘合贸易中的记载,赏赐的织金锦主要有三种地组织,分别是纻丝、纱、罗。从数量上看,纻丝即缎地的织金最多,织金纱与织金罗相差无几。织金纻丝即织金缎,明代的织金缎是在五枚经面缎地子上用片金织成华美的金花,在明代存世的各类织物如佛经经面中就有大量织金缎。明代的织金纱、织金罗的组织结构与花纱花罗基本相同,只是用片金替代了纹纬来显花。图5为勘合贸易中三类常见地组织的织金锦组织结构。

明代织金锦使用的金线以片金为主,片金织入的方法上有全越和半越。全越是织一根地纬织一根金线,半越是织两根地纬织一根金线。此外,金线固结的办法有由地经压和另络间丝经压。一般把织物表面表现纹样的金线用部分地经固结,地纬与其余的地经进行组织的叫作地络。而金线由另外的经丝固结的叫作别络,类似于纳石失这类的特结锦,如图6所示。明代的织金锦以地络为主,别络的织金锦在元代以后就比较少见了。

至于本文讨论的勘合贸易中的织金组织结构光从文献所给的名称信息是无法判断的,但可以根据日本名物裂中保存的明代金襕的组织结构来推断。表2为部分名物裂金襕的织物组织信息,且均为明代织物。从表2可以看到,明朝传入日本的织金锦基本上均为片金,日本学界也普遍认为明朝传入日本的织金锦即指片金织金锦。在金线的织入中既有全越也有半越,对于金线的固结,则不仅有地络的方式,还有别络的织金锦。可见尽管明代的织金锦以地络为主,别络十分少见,但在名物裂金襕中别络织金锦的存在表明了织金工艺的多样性。

尽管皇帝颁赐给日本的这些织金锦以缎、纱、罗三类组织为主,但在名物裂金襕的实物中还有大量斜纹地的织金织物。这也说明在当时的明朝与日本的丝绸交往中,各类的织金锦通过其他方式大量传入日本,包括官方贸易和私人贸易。从对文献中织金锦的概念区分到组织结构分析,可以推断勘合贸易中的织金锦均为明朝流行的织金种类,金线织入的方式均以片金为主,有全越和半越,尽管金线固结以地络为主,但也有少量别络固结的织金。由于染织品的历史遗存率较低,加上其易损性,因此从以上有限的资料中想要作出关于勘合贸易织金锦组织结构的确切结论仍是困难的。

3 织金锦的图案

明朝颁赐给日本的织金锦中,有大量的缠枝花卉、云纹和各类吉祥图案。其中也有元代纳石失所留下的影响,如织金胸背中的象征官品等级的禽兽,织金与浑织金中大量的缠枝牡丹、梧桐叶、金莲等花卉,还有数量较多的云纹搭配吉祥八宝等。这些纹样多为元代旧样,在明朝繁盛的丝绸生产中得到进一步的发展。

3.1 胸背禽兽纹

明朝在与日本的勘合贸易中,赏赐的织金胸背纹样有其特殊性。从文献记载来看,胸背纹样共提到以下六类:麒麟、狮子、白泽、虎豹、海马、犀牛。明代的胸背花样的品种与品官等级之间有着密切的联系,《大明会典》中明确记载了以禽、兽纹样区分文武职员及官品等级,将文武职司分為九等。日明勘合贸易的记录中,明朝输入日本的织金胸背名称最早出现于宣德八年(1433年),最后的记录出现在正统元年(1436年)。不难发现,明朝赏赐的这些胸背纹样除了麒麟、白泽以外,其余均为武官纹样。

笔者推测这与当时日本的武士通过幕府实行的政治统治相关,在明代,中日之间的交往实际是明朝与日本室町幕府之间的交往。因此,明朝赏赐的胸背纹样均为武官纹样也不足为奇了。但颁赐的织金胸背的纹样与色彩并不完全按照《大明会典》的规定而制,有许多出现了等级的随意搭配,如织金胸背犀牛红、织金胸背海马蓝等。《明武宗实录》的正德十三年春正月乙巳记载有“赐群臣大红纻丝罗纱各一匹其彩绣一品斗牛二品飞鱼三品蠎四品麒麟五六七品虎彪翰林科道不限品级。”这些记录也表明明代的胸背花样的滥觞,因此在朝贡贸易中的胸背纹样织物赏赐,并没有太多等级的考量。

3.2 植物云气纹

上述提到的织金锦中,从纹样题材来看,缠枝花卉和云气纹占了较大篇幅,多与八宝纹组合构成吉祥寓意。这些织金在日本名物裂的金襕中均能找到相符纹样的实物。

花草植物纹样自唐宋以来便日益成为丝绸图案的主要题材,这也在明朝赏赐给日本的织金丝绸中体现出来,有牡丹花、莲花、西番莲、梧桐叶、宝相花等种类,形式则以缠枝为主。云纹不仅在上述织金锦中出现较多,更是在整个皇帝赏赐丝绸中占有重要篇幅。有骨朵云、连云、挹脚云、瓢脚云等,以骨朵云即四合如意云纹最多。明代的云纹继承宋元的传统,云纹变得更加模式化,常见的有四合如意朵云、四合如意灵芝连云、四合如意八宝连云等[8],这在名物裂金襕中也可以体现出来。笔者将部分名物裂金襕中带有缠枝花卉和云纹的实物进行整理(表3),这些被珍存于日本的明代织物,正是中日勘合贸易绚烂的丝绸交流的见证。

除以上这些明代丝绸中常见的花卉云纹外,在中日勘合贸易中,明朝还向日本赏赐了数量不少的梧桐叶纹样的织金锦。可梧桐叶纹样在明代丝绸中十分少见,在对其他藩夷的赏赐中也并不多见,可见这是对日本国的特殊赏赐。在日本,梧桐纹由于其高贵的特质,被用在了帝王的御衣上,在镰仓末期更是被用作皇族纹章。进入室町时代,足利尊氏因为卓越功绩,被后醍醐天皇赐予了五七桐纹,如图7所示。

此后,除天皇赏赐外,每代大将军都会将桐纹作为奖励赏赐给有功绩的大名,桐纹开始扩散至天下。时至今日,桐纹依然可以在日本皇室及政府机构中看到。众所周知,日本皇室的家纹是十六八重菊纹,而副纹便是桐纹。由此看来,明朝赏赐给日本将军和王妃的织金锦中有大量的梧桐叶纹样也合情合理,可见明朝廷在赏赐丝绸时充分考虑受赐国的国家特点进行针对性的给赐。日本名物裂金襕中也有此类产于明朝的梧桐叶织金,如图8所示,分别是丹地桐唐草纹金襕(黑船裂)和大内桐金襕。其中大内桐金襕是战国大名大内义隆特地从明朝订购的桐纹织金缎,丝绸上的桐纹为横向紧密排列的五七桐纹,大内氏为当时的大名,被赏赐五七桐纹也是正常的现象,特意从明朝高级丝绸工匠处订购这种具有特殊意义的织物。

4 织金锦中的中日文化交流

织金锦在中国的制作年代可以追溯到宋朝,但真正大量传入日本则是从明朝的中日勘合贸易开始。中日勘合贸易中,皇帝颁赐的织金锦仅代表了明朝流入日本的织金锦的一部分,还有大量华丽的织金锦通过其他途径流入日本,经过日本茶道文化及美学的选择,最终形成了日本名物裂中极具代表性的金襕染织群。

一方面,经过日本茶道文化选择出的这部分金襕织物,与中国的织金锦有着微妙的差异。在日本名物裂的金襕中,被重视的几乎都是用金线织造的单色纹样的织金,那些华丽多彩的织金几乎没有被日本茶道所采纳。这也能看出日本文化对外来文化的一个主动选择过程。

另一方面,日本名物裂中的金襕对明代的织金锦进行了再诠释。产自中国的高级丝绸在日本以名物裂这一形式被大量保存和再创作,这是一种文化交流的奇迹。这些珍贵的织物到了日本,原来的名称被忽略,被冠以新的名称,且命名法不同寻常。有以收藏者或爱好者的名字命名的;有以购买染织品的人名命名的;有以产地或收藏地命名的;有以织物纹样命名的等[9]。在其中最多的便是以特殊人群对染织品的命名了,这也是体现了织物与茶道文化中茶人的权威之间的联系。在中国,这些织物的用途多是以功能性为主,如服饰用、器物用等,但在日本随茶道文化的兴盛,织金不仅成为茶道装点用具,并最终成为了鉴赏对象。

此外,明代织金锦传入日本不仅对日本的染织纹样产生了影响,对日本的丝绸生产技术也起到了重要的促进作用。这些流行纹样如花卉纹、云纹等在日本染织中得到了较为广泛的运用。日本在发展自己纹样的过程中,也借鉴了大量中国纹样的主题,但其名称、表现形式及情感色彩象征意义都有所变化[10]。如日本的“宝尽纹”与中国的“八宝纹”或“杂宝纹”有着明显的因袭关系。日本的丝绸生产技术也因织金织物的传入得到了进步。使得日本到了江户年间,开始掌握织金及其他高级丝绸的生产技术,后来经过发展,成为日本著名工艺代表西阵织中的一类。西阵织技术的建立,设计的完善,也使得西阵成为日本最新、最大的丝绸生产地,成为世界一流的高级纺织品产区。

5 结 语

本文通过对《大明别幅并两国勘合》中织金锦记录的整理分析,推测出明代中日勘合贸易中,明朝赏赐日本的织金胸背应是与蒙元制相似,动物纹样与面料连为一体,先织后缝型的胸背匹料,而非后来的补子。织金与浑织金应为同类织物,即用金线显纹的织物。在种类的选择上,官方给赐均为纻丝、纱罗质地,织金方式均为片金,有全越与半越、地络与别络等方式。在图案的选择上,胸背的禽兽纹均为武官花样,这与日本室町幕府的武士阶层统治相关,织金匹料的纹样则主要为缠枝花卉植物纹和云气纹等象征吉祥寓意的纹样。此外,明朝还根据日本国情和文化的特殊性,赏赐有梧桐叶纹的织金。以上各种结论均能在同期的明代织金丝绸实物和日本名物裂金襕中得到印证。

明代中日勘合贸易中进行的丝绸交流,是日本大量引入外来染织品的一个历史阶段的开始,其中的织金锦更是庞大丝绸群体的一个部分。以明代染织品为主的日本名物裂的保存与鉴赏,是对中日丝绸文化交流的见证,也是对中国染织艺术辉煌历史的注脚。

参考文献:

[1]沈从文. 明织金锦问题[M]//沈从文集. 北京: 中国社会科学出版社, 2007: 215-226.

SHEN Congwen. Problems of Gold-Wefted Brocade of the Ming Dynasty[M]// Shen Congwens Collection. Beijing: China Social Sciences Press, 2007: 215-226.

[2]熊瑛. 明代丝绸饰金演变及其原因探析[J]. 丝绸, 2016, 53(8): 66-71.

XIONG Ying. The evolution of silk gold decoration in the Ming dynasty and the reason analysis[J]. Journal of Silk, 2016, 53(8): 66-71.

[3]明石染人. 染織文様史の研究[M]. 京都: 思文閣出版, 1977.

AKASHI Kunisuke. Study of the History of Dyed and Woven Patterns[M]. Kyoto: Shibunkaku Publishing, 1977.

[4]小笠原小枝. 舶載の染織[M]. 東京: 中央公論社, 1983.

SAE Ogasawara. Japanese Meibutsugire[M]. Tokyo: Chuokoron-Shinsha, 1983.

[5]松平不昧. 古今名物类聚[M]. 东京: 日本古典全集刊行会, 1938: 12.

MATSUDAIRA Harusato. Kokon Meibutsu Ruiju[M]. Tokyo: Japanese Classical Collection Publishing Association, 1938: 12.

[6]赵丰. 蒙元胸背及其源流[C]//赵丰, 尚刚. 丝绸之路与元代艺术: 国际学术讨论会论文集. 香港: 艺纱堂/服饰出版, 2005: 143-159.

ZHAO Feng. A study on Xiong Bei Badge during the Mongol and Yuan period[C]//ZHAO Feng, SHANG Gang. Silk Road and Mongol-Yuan Art: Paper Collection of the International Symposium. Hongkong: Yishatang(Costume) Publishing House, 2005: 143-159.

[7]刘瑞璞, 刘畅. 明代官服从“胸背”到“补子”的蒙俗汉制[J]. 艺术设计研究, 2020(4): 59-62.

LIU Ruipu, LIU Chang. On the Mongolian custom and Han system of Ming dynasty official uniform from "Xiongbei"[J]. Art and Design Research, 2020(4): 59-62.

[8]黄能馥, 乔巧玲. 衣冠天下: 中国服装图史[M]. 北京: 中华书局, 2009.

HUANG Nengfu, QIAO Qiaoling. History of Chinese Clothing[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2009.

[9]守田公夫. 名物裂の成立[M]. 奈良: 奈良国立文化財研究所, 1970: 26.

KIMIO Morita. Establishment of Meibutsugire[M]. Nara: Nara National Research Institute for Cultural Properties, 1970: 26.

[10]王志惠. 中、日傳统染织工艺及其纹样的传承与保护研究[J]. 艺术设计研究, 2015(2): 54-60.

WANG Zhihui. Protection of heritage & China, Japan & the patterns of the traditional dyeing process[J]. Art & Design Research, 2015(2): 54-60.