海昏侯墓新出土当卢之图像学考察*

罗小华

(湖州师范学院 艺术学院,浙江 湖州 313000)

被誉为“2015年中国六大考古新发现之首”的南昌西汉海昏侯墓,除了恢宏的墓葬,还出土了青铜器、金器、铁器、玉器、漆器、纺织品、陶器、竹简、木牍等珍贵文物数万件,其数量之大、种类之多,均创我国汉墓考古之最。这些工艺精湛、纹饰精美的器物,具有极高的历史文化和科学研究价值,既可看成是一部器物史,又可视为汉代的视觉文化史和图像史。其中,在主墓西侧,考古人员还挖掘出一座带有真车马的陪葬坑,占地约80平方米,这在我国南方地区尚属首次发现。车马坑出土大型木质彩绘车5辆,马20匹,文物3000余件。这些文物,制作工艺极其考究,价值极高。其中当卢有80余件,式样纷繁,有圆形、圆叶形和长叶形,材质有铜制、银制、鎏金等。尤其是两组青铜错金银当卢,更是精美绝伦。这些当卢上的四神纹饰,包含了一些前所未见的新因素,与文献记载的四神形象不一致,也与汉画像砖的四神纹饰差异很大,修正和丰富了传统图像志的主题。尽管学者们关于四神当卢图像的认定存在共识,但是关于它们之间关系的解释却存在严重的偏差。因此有必要做深入的图像学考察。

一、 图像结构与核心图像的确认

对同一图像,学者们常常会推出不同的解释,把绘画中的某个成分识别出来是比较容易的,但由此而推出一种逻辑结构就相当困难了。

图1 四象二十八星宿图

两汉前期,在一些地方的祠堂画像中流行某些有固定模式的图像,最显著的就是所谓“四神图像”。四神,也称四维、四灵、四兽等,中国传统的天文学体系将赤道附近的星空划分为二十八宿,并分别由四神(象)统辖(见图1)。象是中国传统星官体系最基本的概念,作为四个赤道宫的象征,最终形成了由五种动物组成的四组灵物,具有四种不同颜色,代表四个不同方向,并与二十八宿完成固定配合的严整形式,这便是东宫青(或苍)龙、西宫白虎、南宫朱雀(或鸟)和北宫玄武。

四神图像虽于汉前出现,但作为一种思想和观念的载体,并最终成为一种常见的文化符号,则在汉代。仅以2000年出版的《中国画像石全集》丛书为例,该书收录了绝大多数汉画像石资料,共刊出图版1776幅,其中四神图像便有199幅,比例远远超过同类题材,也超过伏羲、女娲、西王母、东王公等人物神仙图像。可见四神图像在汉代的重要性以及普及程度。四神的确立,不仅反映了古人对“宇宙形态”的认识,更融入到中国传统文化体系。《淮南子·天文》和《史记天宫书》等书中对四象已有系统记载。北宫玄武为龟蛇交缠之象,在西汉宫廷建筑构件——四神瓦当上已有明确反映(见图2)。

图2 四神瓦当

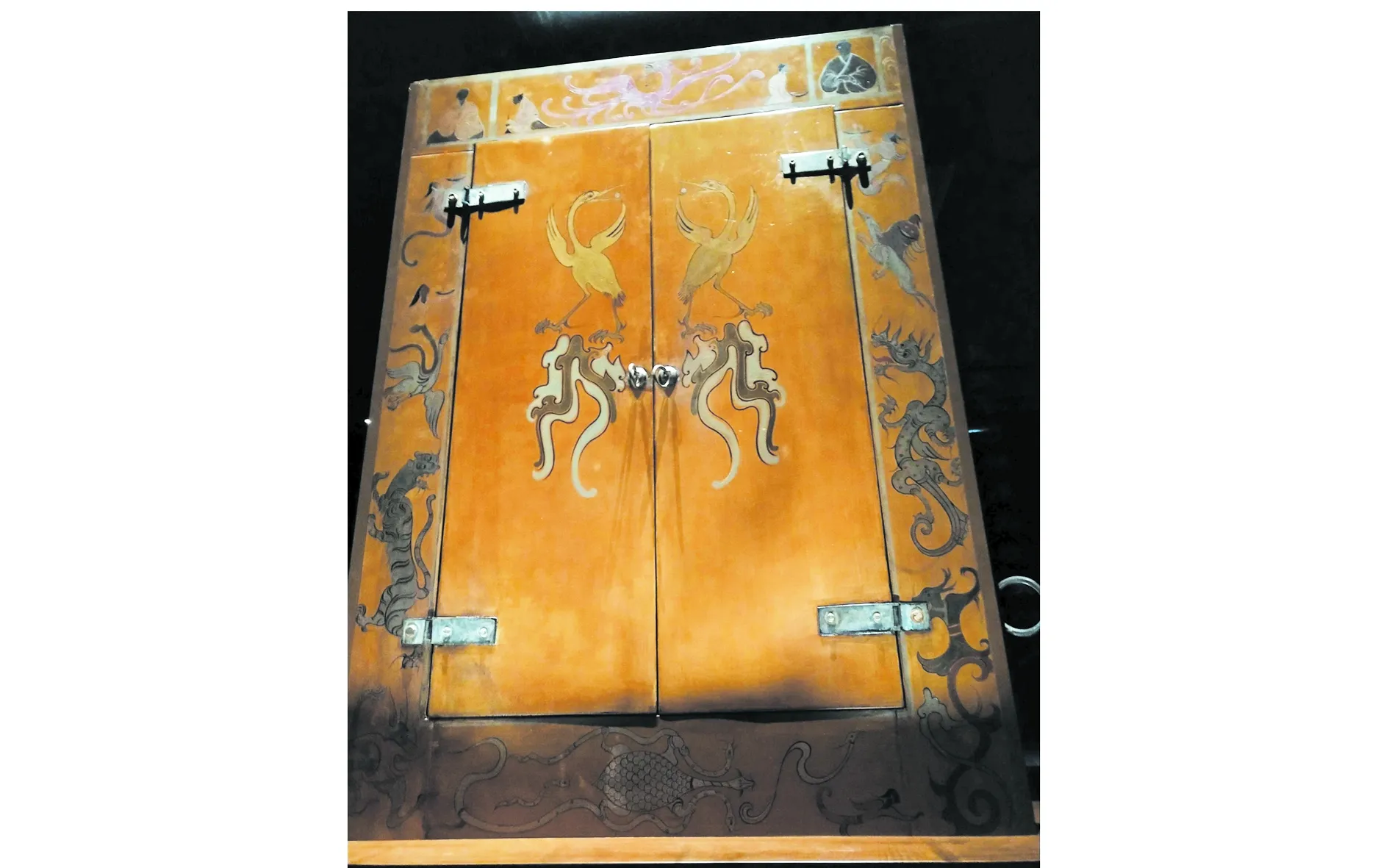

玄武之名汉代之前已出现,如《楚辞·远游》:“时暧曃其曭莽兮,召玄武而奔属。”[1]四神的名称,早见于《礼记》、《吴子·治兵》、《考工记》等战国典籍。《礼记·曲礼》记载:“行,前朱鸟而后玄武,左青龙而右白虎。招摇在上。”[2]《吴子治兵》“必左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武。招摇在上,从事于下。”[3]由此可见古代四神的方位排列关系和古代的礼制。公元前5世纪晚期湖北随县曾侯乙墓中的一件衣箱,其左右为青龙白虎,中央是北斗七星,四周是月亮行经的二十八宿。这是最早反映青龙白虎的图像之一(见图3)。该墓葬年代明确,为战国初年,即公元前433年,把二十八宿和四象记载的可靠度提高到了5世纪。

图3 曾侯乙墓漆箱二十八宿标示图(右图:曾侯乙墓漆箱盖面图象摹本)

图4 河南上村岭虢国铜镜

此外,河南上村岭西周虢国墓出土的一面铜镜背面所铸有鸟兽图饰,分别居于四个方位,与汉代盛行的四神铜镜有着模式的同—性,只是北方之神是一只鹿,应是北宫之象的早期形式(见图4)。

而位于河南濮阳西水坡仰韶文化时期M45中的大型龙虎蚌塑,则透露出四神图像的要素早在史前末叶即已出现(见图5)。

图5 人骑龙与虎图(右图:虎龙鹿形图(上层虎、中层龙、下层鹿形图))

潘诺夫斯基的研究确立了图像学分析在探究图像内容和意义转变方面的地位,将图像的意义与其背后的知识史相联系,对图像成立的文化环境进行探究,最终以图像作为特定心理或观念的象征体为旨归,从而揭示出“一个民族、一个时期、一个阶段、一门宗教或哲学信仰之基本态度的根本原则。”[4]基于我们对两汉时期整个“知识”背景的了解,四神图像有一个匹配的图像系统。这个背景的重要基点之一就是汉代盛行阴阳学说,出现了大量成双成对的图像,如日轮、月轮,伏羲、女娲,青龙、白虎,朱雀、玄武等。四神中的每一种动物图像都有悠久的演变史,表现出样式的多重性。其中龟蛇合体是玄武的主导样式,不过也出现了有龟而无蛇的造型。由于汉代统治者的推崇和社会观念的影响,四神图像逐步兴盛,并在近四百年的发展历程中不断演变,形成了一套系统而完整的图像体系。海昏侯墓所出土的这四枚青铜当卢纹饰,有龙虎雀龟鹿,龙虎雀鱼、日月,龙虎、雀等纹饰,可确定为“四神主题”纹饰,但专家们对“玄武”的认定存在较大差异,需要进行深入的图像学分析。

二、 图像解读的三个层面

我们知道,美术史上的重要图像不仅来自特殊的文化传统,而且进一步融为这种传统的有机部分。只有深入把握图像与特定文化传统的内在联系,才能较为接近图像的本义,从而避免所谓“视觉的隐形”。潘诺夫斯基图像学理论设置了渐进的三个层次。在他看来,图像作品可以从三个层面上来加以考察:最外在的一层为形式层面,关注图像中形象的辨认。进一步的图像解读为“图像志”层面,关注图像再现的故事,即图像的主题内容。第三个层次为图像学层面,关注图像的深层意义,探讨艺术作品与当时文化语境的关系。由客观描述到内涵分析,潘诺夫斯基这三个层面的划分实效显而易见。正如潘诺夫斯基的学生拉文(Irving Lavin)所说:“正是对于意义的这种不懈追问和求索——特别是在人人都认为没有任何意义可言的地方——使得潘诺夫斯基将艺术理解为与传统的人文学科(liberal arts)同等重要的思想业绩。”[5]

(一) 第一个层面:画面描述

当卢,指“当颅”,是古代系于马头部的饰品,形式各异,大多放在额上部,不能遮住眼鼻。这种物件古已有之,《诗经·大雅·韩奕》中周王赏赐给韩侯的礼物中就有“玄衮赤舄,钩膺镂钖”诗句,郑玄笺为“眉上曰钖,刻金饰之,今当卢也”。孔颖达疏说,“钖,马面当卢,刻金为之。所谓镂钖当卢者,当马之额,卢在眉眼之上”[6]。可见,当卢就是放在马额中间的马具,起装饰作用,简而言之,当卢就是骏马的身份证,也是贵族身份地位的象征。北周王褒《日出东南隅行》就说,“高箱照云母,壮马饰当颅。单衣火浣布,利剑水精珠。自知心所爱,执宦执金吾”[7]。西汉时期,当卢十分盛行,有几个重要的因素。一方面汉武帝尚武爱马,不仅用战马充实汉军骑兵,还听信方士之言,以西域马为天马,认为是神龙的化身,乘之能升天成仙。因此,汉武帝时期开始流行马鞍装饰,并以域外珠宝为上。汉朝卜筮的著作《易林》说“异国他土,出良骏马。去如奔亡,害不能伤”[8]1041,“陇西冀北,多见骏马。去如焱飚,害不能伤。”[8]1045可知在汉人观念中,异域骏马还有驱害辟邪之功能。《西京杂记》卷二记载“汉武帝时,身毒国献连环羁,皆以白玉作之,玛瑙石为勒,白光琉璃为鞍。在暗室中,常照十余丈,如昼焉。自是长安始盛饰鞍马,竟加雕镂。或一马之饰直百金,皆以南海白蜃为珂,紫金为花,以饰其上,犹以不鸣为患。或加铃镊,饰以流苏,走如钟磬,若飞幡葆。后得二师天马,常以玫瑰石为鞍,镂以金银鍮石,以绿地五色锦为蔽泥。后稍以熊罴皮为之,熊毛有绿光,皆长三尺者,直百金。卓王孙有百余双,诏使献二十枚。”[9]这样的马具,非一般乘骑所用,影响所及,造成长安贵族盛饰鞍马之风,骑上来自域外的良马,马身满饰域外的金银珠宝,是当时人感到十分荣耀的事。此外,汉武帝追求长生不老,屡行求仙之举,影响广大和深远。中唐诗人李贺的另一首《马诗》提到,“武帝爱神仙,烧金得紫烟,厩中皆肉马,不解上青天。”[10],在政治的参与和多种因素助推下,当卢的制作和使用就十分普遍。汉代当卢出土不少,洛庄汉墓出土两件,满城汉墓有38件,最流行的款式有尖叶形和圆盘形两类,一般以青铜制作,有的鎏金,造型和纹饰都很精致。海昏侯墓80余件当卢中,最引人注目的是这两组上宽下窄尖叶形的青铜鎏金四神当卢。这几枚当卢材质之珍贵,工艺之精细,纹饰之华美,结构之清晰,形象之丰富,均令人称叹。第二组的三枚当卢材制、外观均十分相似,四神图案精美而繁复,周身粗看都有一些瑞草、云纹,细细观之,则可以探知更多的讯息。

对图像进行文字表述并不容易,必需一定的“知识”,同时又得防范这些“知识”可能导致的遮蔽和歪曲。先看第一组当卢,这枚当卢经修复后,图像十分清晰,双龙交错,右龙伸出长舌,左龙无舌,当为雌雄之别。双龙盘旋形成四环,由上至下,环内分别有一御龙的神人,一白虎,一黄鹿,一雀鸟,而且虎头高昂,上顶金色的权杖,黄鹿奔腾,鹿角清晰。在双龙交错的最上方,见凤鸟展翅,最下方,则为一只乌龟,龟体明确。当卢中出现了龙、虎、鸟、龟等神兽,可知与四神脱不了干系,但其形象和方位,与我们熟悉的四神并不一致(见图6)。

图6 左图:第一组当卢;右图:第二组当卢

再看第二组当卢:右数第一枚当卢从上往下看,上部中央为一只奔跑状的白虎,下面左右两边分别有一圆形。左边圆圈内有玉兔、蟾蜍,意为月亮,右边圆圈隐约可见一只三足乌,意为太阳。下面部分双龙交错,形成环形,上环可见一只凤鸟,形象华美,展翅做歌舞状。下环内有一鱼清晰可见。最低端是一只正回首的朱雀,尾羽做开屏状,羽饰华美,清晰可数。当卢周身饰云气纹,迂曲回折,有仙境缥缈之感。第二枚当卢,与前枚当卢相比,其主体形象较少,而且顺序也有所不同。这枚当卢最上方的凤鸟形象更为突出,其下是奔驰的白虎。白虎下方也有两条青龙,盘旋方式与第一枚当卢不同,乃是头相对,颈尾相交。当卢末端也是朱雀,体型略小,当卢周身也有云气纹。第三枚当卢与第二枚类似,只是最上方为白虎,凤鸟则移到了双龙交织的环内,而当卢末端的朱雀体型硕大,尾部作扇屏状。

四枚当卢中,一枚有五神,一枚为六神,另两枚为四神。一枚有玄武,但只是一只龟,而非龟蛇合体;两枚没有玄武;另一枚虽无玄武,却有日月神与鱼,而表示日月的两个圆圈左右逆反,而鱼列中央,似显怪异。一枚当卢白虎与朱雀之间,竟是一只逐鹿,且鹿也处于中间方位,俨然有占据中央之神的地位。这两组当卢结构、纹样不同在于:

1.第一枚当卢的四神图为龙虎雀龟,再加上鹿,合成五神。第二组当卢的四神图为龙虎雀鱼,不见了龟、鹿,加上日月神合成六神。日月神图像比较好理解,这是汉画中见惯了图像。最引人注目的是鱼和鹿的出现,它们也曾是四神体系中的一员吗?

2.出现了玄武缺位的情况。

(二) 第二个层面:画面分析

图像阐释不能离开当时的文化语境。以四神组合为题材的文物,如果不计入麒麟时代的文物——例如西周晚期的虢国铜镜的话,那么,它最早出现于汉代。按文物质料可以分为五类:一是四神瓦当,二是四神砖石图画,三是四神石阙,四是四神铜镜,五是以四神为纹饰的玉器和铜器。以四神为主题纹饰的当卢,无论在史料记载和汉墓挖掘中,都极为少见,更凸显了这些当卢的罕见价值。海昏侯墓这几枚错金银当卢图像,其青龙、白虎、朱雀三神当无疑义,有待讨论的是玄武。玄武在汉代是一个颇为庞杂的体系,人们对玄武本象的诠释有三种:龟、龟蛇以及龟蛇相交。龟蛇合体,象征阴阳交合,孕化事物,最终成为玄武的主导图像。

第一枚当卢的问题域在于:因为海昏侯墓的发掘,在四神之外,又见到第五方神,神鹿,它被安置在中央位置,不可撼动。那么,鹿在其中,是否可以作为当时四神观念的体现呢。鹿,谐音“禄”,为麒麟的原型,作为神兽被先民崇拜不足为奇。麒麟作为四灵兽之外多出的一兽,最初显然就是北宫的象征,后来只是由于北宫为玄武所代,才以麒麟转配中央[11]428。麒麟是传说中的神兽,自然界自无此种动物。《礼记·礼运》:“出土器车,河出马图,凤凰麒麟,皆在郊棷。”[12]《礼记·礼运第九》又:“麟、凤、龟、龙,谓之四灵。”[13]“麒”、“麟”两字都作“鹿”字旁,可见它与鹿有着密切关联,头上的一角是它最为鲜明的特征。《说文·鹿部》云:“麟,仁兽也。麇身,牛尾,一角。”又云:“麋,牝麒也。”[14]可知为独角兽。冯时认为玄武早期图像不是龟蛇而是神鹿,并将四象传说与河南濮阳西水坡遗址、西周四象铜镜图相互考察,认为玄武早期形象为神鹿[11]426-434。他在《星汉流年》一书中更明确指出,四神中的玄武,最早只见于汉初成书的《淮南子》,在这之前则有《吕氏春秋》中提及的龟。他认为四象起源很早,可以推到6000年前,不过最初玄武没有出现,它的前任有蛇,有龟,有鹿。这个鹿即是后世说的麒麟,当麒麟被玄武取代以后,它又被移作中央神,这样第五方神就出现了。关于海昏侯这枚四神当卢,他认为“整幅图像的设计理念及其所展现的以四神配以中央麒麟共同协助墓主升仙的思想生动而完整。”[15]30陈久金也曾论述四象观念源于华夏民族的图腾崇拜,战国以前四神玄武图案是鹿而不是龟蛇,战国后,夏民族的龟蛇图腾取代了胡人的鹿成为北宫之象[16]。不仅是鹿,甚至骆驼都曾出现在北宫方位。骆驼在稍后时期作为汉代器物上一系列象征方位的动物之一,也曾出现在窦绾墓出土的博山炉上①。骆驼代替象征北方的玄武被列入方位性动物,在这里它似乎与神灵世界取得了特定联系。

两汉时代,随着天文学的发展和阴阳五行思想的盛行,天地间所有的事物都试图以五行思维模式来解释和规范,原为祥瑞动物的“四灵”变为“五兽”,并被附会成天象学中的“五星”之精,于是,在西汉初期就出现了“五星配五兽之说”。此外,“色”与“阳阳五行”学说相结合,五行又与五色相配属,金、木、水、火、土分别对应白、青、黑、赤、黄,并代表五方位。其中黄代表中心、中央;青为青龙,代表东方;赤为朱雀,代表南方:白为白虎,代表西方;黑为玄武,代表北方。《淮南子·天文训》:“何谓五星?东方木也,其帝太皞,其佐句芒,执规而治春,其神为岁星,其兽苍龙。……南方火也,其帝炎帝,其佐朱明,执衡而治夏,其神为荧惑,其兽朱鸟……中央土地,其帝黄帝,其佐后土,执绳而制四方,其神镇星,其兽黄龙……西方金也,其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋,其神为太白,其兽白虎,……北方水也,其帝颛顼,其佐玄冥,执权而治冬,其神为辰星,其兽玄武”[17]。但中央之兽毕竟不符合天象,逐渐被摈弃,四象(四宫)说在西汉中后期的主导地位最终确立并巩固。因此,五神作为特定时代的创意,并没维持太久的影响,东汉时代的艺术品已是一统的四神图像,玄武也牢牢立定在北方,奔鹿没有回归原位,在中央位置也很难见到它的身影了。

第二组当卢图像的问题域在于鱼的出现,如果认定四神为腾龙、朱雀、白虎和玄鱼。能否确定地说鱼也是北方神之象,是四象中的另一个版本。由甲骨文的发现看,四方与四方风观念的形成,不会晚于商代。但将四方配以象征性的动物形象,甚至绘出它们相聚一起的图形,那就晚出了许多时代,前朱雀后玄武,左青龙右白虎,恐怕也只能追溯到汉代或汉以前不久。即便在西汉时期,玄武的出场也并不平顺,考古甚至在相关图像上见到的是鱼而不是玄武。在河南永城芒砀山西汉梁共王墓主室,绘有天顶壁画《四神云气图》(见图7),东为朱雀,西为白虎,中间绘一条7米长腾龙,龙舌上(画面南端)卷一怪兽,鸭首、鳞身、鱼尾,背上长鳍,贺西林考其为鱼妇[18]16,这显然是北方之象的另一个版本。

图7 四神云气图(右图:线图)

河南卜千秋墓顶平脊上《夫妇升仙图》中揖西面的黄蛇图像,贺西林也考其为鱼妇(见图8)[22]。

图8 河南卜千秋墓顶平脊上的夫妇升仙图

《山海经·大荒西经》云:“有鱼偏枯,名曰鱼妇,颛顼死即复苏。风道北来,天乃大水泉,蛇乃化为鱼,是为鱼妇。颛顼死即复苏。”[19]这种灵异的出现,往往是灵魂复苏和生命转化的象征。《山海经》说北方神禺强是鱼身,也许鱼形就是北方神的另象。北方神有多面性,鱼确曾扮演过这个角色。过去在讨论汉画四神之车时,提到在龙车、虎车、鸟车之外,也见到鱼车,那就是北方神的宝车。《山海经·海外北经》说:“北海之渚有神,人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名禺强[20]60。《列子·汤问》:“而五山之根无所连著,常随潮波上下往还,不得蹔峙焉。仙圣毒之,诉之于帝。帝恐流于西极,失羣圣之居,乃命禺强使巨鼇十五举首而戴之。”[21]《庄子·大宗师》:“禺强得之,立乎北极。”[20]59又曰“北海之神,名曰禺强,灵龟为之使。”[20]60成玄英疏:“禺强,水神名也,亦曰禺京。人面鸟身,乘龙而行,与颛顼并轩辕之胤也。虽复得道,不居帝位而为水神。水位北方,故位号北极也。”[22]据史书记载,夏禹之父鲧的本名为禺京,是灵龟的化身。《史记·夏本记》正义曰:“(殛)鲧之羽山,化为黄熊入于羽渊。熊,音乃来反,下三点为三足也。”《尔雅·释鱼》也说:“鳖三足为熊。”[23]即将鲧作为只有三只足的神龟化身。曾候乙墓内棺头档、足档、东侧与西侧壁板上的人面鸟身主神,可能都是水神禺强及其变形。

应该说,学者们关于四神当卢中许多图像的认定存在共识,但是关于它们之间关系的解释却存在严重的偏差。那么鱼是否可作为北方之神呢?章义和认为答案是肯定的。他援引陈久金的意见,认为胡人图腾退出北方星名后,由华夏族的龟蛇图腾取而代之。因为北方为水,而龟蛇为水生动物,正可配于北方星座,那么同样是水生动物的鱼图腾入选四神,也就不足为怪了。最后,他得出结论:“四神观念经历了漫长的演变,其中北方神的形象是最复杂、最奇异、最不稳定的,可以说这两件当卢的图像,确证了玄武的出现是四神体系中最晚定型的……即使在西汉龟蛇合体出现以后,相当长时期内仍未完全确认。究其原因,一方面或许玄武为北方之神的信念未深入人心,另一方面,也因龙、虎、雀等形象确立较早且有明确物种参考,而玄武形象过于玄乎,依靠前后传承和口口相传的工匠长期无法领略其中深意,无法清楚描绘其形象。”[24]此论确为中的。不过考虑到当卢为随葬明器,笔者还有些不成熟的浅见,不当之处,请方家指正。

首先,鱼崇拜远比鹿崇拜在历史上更为久远,更为广泛。水是生命之源,原始先民往往逐水而居,鱼作为原始人类重要的食物来源,以其强大的繁殖力,赢得了广泛崇拜。在距今约7000—5000年的半坡文明中,鱼崇拜就十分突出并牢牢地占据着人们的精神世界,如著名的半坡人面鱼纹彩陶盘。

在笔者看来,第二章当卢的鱼居中央之位,并非指代玄武方位,而是指子孙繁衍。四神博局纹镜是西汉晚期至东汉中期最精美、流行时间最长的一种铜镜,这种汉镜在装饰花纹中间,有规则地分布着“T、L、V”纹样,特别规范,而且一般用青龙、白虎、朱雀、玄武四神图案做主题纹饰,又称为规矩四神镜。镜铭则复杂多样,最常见的有两大类,其一为:尚方御镜大毋伤,巧工刻之成文章,左龙右虎辟不祥,朱鸟玄武顺阴阳,子孙备具居中央,长保二亲乐富昌,寿敞金石如侯王。”(见图10)铭文特别指出子孙备具居中央。鱼有子孙繁衍之意,宜判为中央之位,不是玄武之位。在这枚当卢中,玄武缺位。

图9 半坡人面鱼纹彩陶盘

图10 四神规矩镜

无独有偶,海昏侯墓同时出土了“孔子立镜”,这座铜镜因为上绘孔子像,录有孔子生平,震动考古界,其镜体、镜背、镜掩、镜架与图文为一体,堪称完美艺术品,具有重要的考古价值。孔子衣镜的镜盖表面最上侧书写“衣镜赋”(见图11),镜体上端的镜框上绘有凤凰与西王母、东王公,这是最早的东王公图像和文字资料。左侧的镜框上绘仓(苍)龙,右侧绘白虎,下端图案模糊不清,据《衣镜赋》:“新就衣镜兮佳以明/质直见请兮政以方/幸得降灵兮奉景光/脩容侍侧兮辟非常/猛兽鸷虫兮守户房/据雨蜚雾兮匢凶殃/傀伟造物兮除不详/右白虎兮左仓龙/下有玄鹤兮上凤凰/西王母兮东王公/福熹所归兮淳恩臧/左右尚之兮日益昌/[***]圣人兮孔子/[**]之徒颜回卜商/临观其意兮不亦康/[心]气和平兮顺阴阳/[千秋万]岁兮乐未央/[亲安众子兮]皆蒙庆。”下端当为玄鹤,非玄武(见图12)。

图11 衣镜赋

图12

其次,上文中分析的第一枚当卢,它的底部纹饰龟体明确,确定是玄武形象。那么,足可证明,此时此地已有常见的玄武图案出现,有而不用,原因何在?笔者认为,海昏侯四神当卢“玄武”或缺位,或出现多种变体,除了四神观念尚未完全定型这一客观原因外,笔者认为,其中还有一个重要原因可能是作为随葬明器,设计者为了起到有效控制其精魂的作用,而有意为之。在某些时候,器物被认为是有灵魂的,甚至还拥有强大的能力。有些学者认为:“原始社会的人们相信无生命的东西也都有一个灵魂,如果随葬器物的灵魂受死者灵魂的驱使,就需要把器物打破,否则,死者不能享用。”[25]对于碎物葬,也有人提出可能是从史前时期人们实用的瓮棺葬演变而来的,处于蒙昧时期的人们相信在瓮棺中开一个小孔,可以供灵魂自由出入。

史前时期的碎物葬通常在墓地现场打碎器物。器物的惊魂随之与器物分离,任由墓主灵魂驱使。殷商时期,毁器的现象开始普遍,被毁的器物有铜器、玉器和陶器等,自殷墟晚期开始,明器化的现象越来越明显。“明器”是丧葬专用器具,孔子将其最大的特点归纳为“备而不可用”,也就是介于有用与无用之间的折衷处理方式。而“不可用”状态,主要在于它符合削弱随葬器物精魂以便控制的需要,是“在丧葬中毁坏器物”这一观念的发展。巫鸿在《明器的理论和实践:战国时期礼仪美术中的观念》中,总结了要达到这个目的的几种做法:“1.微型:这种丧葬器物主要模仿礼器,但体量逐渐缩微。2.拟古:这种丧葬器物并不是对古代礼器的忠实模仿,而常常是对某种古意的创造性发挥,因而经常给人稚拙粗略的印象。3.变形:伴随着微型和拟古的倾向,一些丧葬铜器的器型被故意简化和蜕变,甚至改变整体机制。4.粗制:墓葬中的一些铜器虽然不作微型,但制作粗糙。5.素面。许多丧葬铜器朴素无纹,反映了特殊的对形式的考虑。6.仿铜:考古发现的仿铜丧葬器物主要是陶器,但是也包括一些漆、木、铅器。7.重套。大墓中常有相互对应的成套丧葬器物与实用礼器,两者之间在大小形状花纹制作等方面的异同应当具有特殊的礼仪意义。”[26]195-199

在画面中故意留下一些缺陷或瑕疵也可能是一种有效的方法。《历代名画记》记录了一个画龙点睛的典故,大概是关于人们如何约束图像中各种事物灵魂的最早记录。墓葬中的各种实物(包括明器)虽然有灵魂,但在制作时已经被各种方式削弱了,以便墓主人对它们进行控制。

从公开资料看,此次海昏侯墓车马坑中有5辆车60匹马的痕迹,当卢则有80多件。从争议最多的这两枚四神当卢看,一枚白虎为主神,下有日月逆反的两圆,一枚朱雀为主神,分别代表的是西方和东方。在神话传说中,西方代表的是冥世,东方代表的是人世,当卢上辅以云纹、羽人、权杖等纹饰,足以表明海昏侯国人对生死的认知和成仙的渴望。而能反映此类思想的图案刻于作为随葬品的当卢上,可以推测此当卢专为明器,而非普通的马饰。作为明器,墓葬特地做了成套的四神当卢,这些当卢在主体纹饰、结构上有很大的相似性,但是细节上,例如主体形象的排列顺序、大小、数量却有意呈现出一定差别。正如同巫鸿总结的墓葬明器“重套”的做法,即“大墓中常有相互对应的成套丧葬器物与实用礼器,两者之间在大小形状花纹制作等方面的异同应当具有特殊的礼仪意义”[26]199明器有成套,所以四神各自不同,同时为了控制其精魂,以便受制于墓主人,大多数当卢的四方神纹饰都不全,而选择玄武缺位也许是由于地方方位决定的。实际上,这种情况并不是特例,在满城汉墓一号墓出土的车马器中,有两枚叶形当卢也具有相似的特点,马王堆锦缎上的四方神纹饰也不全。

(三) 第三个层面:主题寻找

图13 洛庄汉墓当卢

将图像与社会主流观念联系还是与使用者群体联系,是看作一般通用图像还是看作特殊图像、是置放于大的原境中(社会)还是置放于小的原境中(墓葬),对图像意义的揭示就不同。若直视这几枚当卢图像表面的语义:天地相照、凤鸟衔珠,日月同辉,云气缭绕,“四神”相映成趣,营造出仙境的氛围,体现出西汉上层对于长生不老,升仙求道的祈求。当卢作为陪葬明器,象征所饰之马为天马、龙马,引领着墓主的升仙之途。汉武帝曾派张骞出使安息,后来为得汗血宝马更不惜发动战争。《史记·大宛列传》记载:“初,天子发《易》云“神马当从西北来。”得乌孙马好,名曰“天马”。及得大宛汗血马,益壮,更名乌孙马曰‘西极’,名大宛。”[27]太初四年春,李广利伐宛大获胜,热衷求仙的汉武帝曾作《西极天马歌》,将天马描绘成升仙者的坐骑,“天马来兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。”[28]表达了乘之升天为仙的思想。然而天马既到,久之并不能升天,武帝之梦想最终归于破灭。山东济南洛庄西汉济北王陵出土的一件装饰在马额部的鎏金铜当卢中,中央透雕一匹骏马,其身体作180°扭转,这种风格可能受到了北方草原民族艺术的影响。其肩部附有一只小巧的羽翼,虽不算醒目,但却点明这是一匹天马(见图13)。

汉墓中的车马出行有着极为复杂的含义,有的表现死者生前的身份地位,有的描写送葬场面,还有一部分应当是带着墓主人去往仙界的行列。金乌、玉兔、蟾蜍、凤鸟、青龙、白虎、朱雀、玄鱼,这些具有祥瑞意味的图案,为能工巧匠自由运用,在当卢上有机组合,创造出一幅缥缈、和谐的升仙图景。古人认为太阳运行由乌运载,“日中金乌”与三足鸟、“金乌载日”一样是汉代太阳的艺术符号,《山海经·大荒东经》载“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”[29]长沙马王堆1号墓、3号墓帛画都出现了日中金乌形象。前文所引洛阳卜千秋壁画墓也有此类图像。“金乌长飞玉兔走,青鬓长青古无有”[30]月亮的艺术象征符号则有玉兔、蟾蜍、桂树。月中有兔记载最早是在战国时期,到汉代已广为流传,至晋人傅玄《拟天问》便有“月中何有,白兔捣药,兴福降祉”的词句。“月中蟾蜍”在文献中出现的时间点却还是千古讼案。屈原《天问》:“夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹。”闻一多先生根据语言学的11个佐证,力证“顾菟”是“居渚”等词的音变,仅指蟾蜍而不兼指兔子[31]。长沙马王堆1号汉墓帛画、3号汉墓帛画及山东临沂金雀山9号汉墓帛画中的月轮上,都出现了兔和蟾蜍的形象。因此冯时将第一组当卢断为四神升仙图,而且认为其图像表现不仅相当完美,而且其观念又有所发展[15]30。

而若将此视作墓葬营造的一个微观宇宙,一种宇宙图示的表示,其设计与装饰所表现出来的信仰和价值也大相径庭。汉代社会在“事死如事生”观念的支配下厚葬盛行,墓室空间布局“阳宅化”,建墓者的意图不仅在于创造简单的日常生活,他们也提供了一个宇宙环境[32]。墓葬的门阙被称为天门——灵魂进入来世的入口,其他一些形象——包括宇宙神伏羲和女娲、太阳和月亮、四神(龟、龙和白虎),就把这个石棺转化为死者的宇宙。在这个微观宇宙中,有四神、日月、乌鸦、蟾蜍和玉兔、西王母、东王公等与之相关的图像符号。将这样的当卢随葬墓中,就预示着墓主可在一个与天地共形的宇宙空间中,骑着天马进入由四方神兽护卫、仙寿恒昌的天界之境。而在此墓葬宇宙中,玄武则是一个微妙的使者,代表了生死转化和阴阳交通。

承前所论,在四神中,玄武的形象最玄奥。孙作云以为玄武源于北方神禺强,其形为龟,后演变为鲧,为水神。《山海经》曾记载“鲧窃帝之息壤以堙洪水”,可是他治水没有成功,被尧帝所杀。在神话里,鲧虽然被殛于羽山,但是并没有死,而是幻化成黄熊、龙、三足鳖、鱼等动物。《左传·昭公七年》记载:“昔尧殛鲧于羽山,其神化为黄熊,以入于羽渊,实为夏郊,三代祀之。”《史记·夏本纪》:“舜……乃殛鲧于羽山以死”。其实,“鲧”的名字已经喻示了与水的关系。《天问》在鲧禹治水的叙述中安插“鸱龟曳衔,鲧何听焉”[33]的疑问,证明鲧的传说和鸱龟的传说在历史上确曾有过交叉。

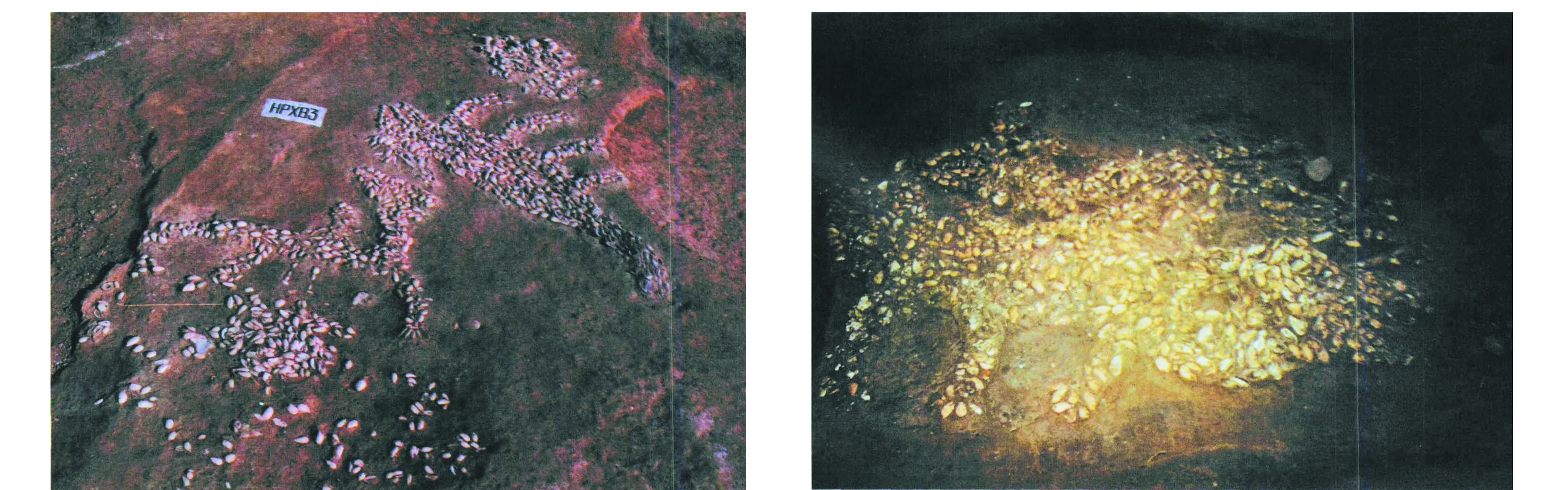

而龟和太阳又有所关联。近年来商代出土的器物龟纹和鱼纹往往同铸一器,隐含了龟为水物的观念。如1982年3月清涧发现的三个龟鱼纹盘和山西石楼桃花庄发现的铜盘器形相同,只是后者在盘底中央饰圆涡纹,而周璧也有三条鱼纹。(见图14)

图14 陕北清涧商代墓葬(右图:商代墓葬)

有些器物龟背上常以圆涡纹为主体,兼饰云雷纹和日纹。云雷为天上之物,体现了以龟为太阳使者的意识。(见图15)

图15 北京市平谷县商代墓葬(右图:新干大洋洲商代墓葬)

《山海经·西山经》记载:“西南三百六十里,曰崦嵫之山,其上多丹木……其阳多龟,其阴多玉。”[34]382可见古人是以龟为阳物的。《山海经·海外东经》说:“下有汤谷。汤谷上有扶桑,十日所浴。在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。雨师妾在其北。其为人黑,两手各操一蛇,左耳有青蛇,右耳有赤蛇。一曰在十日北,为人黑身人面,各操一龟。”[34]539龟居于日出之处(汤谷)和日落之处(崦嵫)的,兼具日神和水神的身份,承担的是在暗夜将太阳自西方(或北方)送往东方的任务,既是死亡的象征,又是复生的象征。

三、 结 语

图像的“意义”是立体的,除了社会语境,还有时间的维度。潘诺夫斯基图像学理论对文艺复兴艺术作了出色的考察,但忽视了时间的变量。其实,许多图像具有相似性,可看作是同一类型或母题,其不同之处可看做是变异,启发我们从“类”的层面再作思考。图像原境不是一个静止的时间断面,它有一个传播过程。在时间轴上,与“图像志”紧密关联的可视为原创一端,而衍生的、松散的、呈符号化递减的,可视为变异一端。四神观念经历了漫长的演变,在汉代更成为官方礼祀的神灵,且具有宇宙论意义,在民间信仰中又十分普及,形式和功能都较为复杂。在繁杂的图像形式中,由神话学向着宗教学转变,有着逐步发展而渐渐形成的完整图像志。海昏侯墓出土的这几件当卢图像,确证了玄武形象的复杂、奇异和最终定型,反映了四神图像文化变化的过程,其视觉表达方式的产生和演变有着丰富的思想文化内涵,为后人进一步研究四神观念和信仰世界提供了重要的窗口。

注释:

① 参见中国社会科学院考古研究所,河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》