莆田市温室大棚茄果类蔬菜气候适宜性区划*

蒋荣复 梁宝元 吴丽娟 林 楠

(1.莆田市气象局,福建 莆田 351100;2.秀屿气象局,福建 莆田 351158)

1 概述

莆田地处亚热带海洋季风气候区,光、水、热气候资源丰富[1],尤其是冬暖气候优势突出,适合冬季种植茄果类蔬菜。2018年莆田蔬菜播种面积307927亩,总产量595476吨,蔬菜总产值189356万元,其中茄果类蔬菜总产值24541万元[2],茄果类蔬菜种植已成为当地特色农业中的主要支柱产业。莆田虽然地处我国东南部,属亚热带气候区,但冬半年也常不断受到北方冷空气南下影响,对农业生产造成极大的危害,其中2018年1月接连两次冷空气影响莆田,低温冻害直接造成20901亩蔬菜受灾,1000余亩西红柿绝收,直接经济损失3307万元。因此,研究温室大棚的茄果类蔬菜种植气候适宜性,对于茄果类蔬菜生产合理布局和优质高产具有重要意义。

近年来,国内外已开展农作物气象灾害风险区划和评估相关研究[3]。国外在农业气象灾害风险方面,Snyder等[4]对霜冻发生的可能性给出了计算方法,并进行了产量损失风险的定量计算;Cittadini等[5]构建了定量评价樱桃霜冻风险的综合方法,用于估计霜冻防控系统在减灾方面的潜在影响。国内农业气象灾害风险研究始于20世纪90年代,以农业气象灾害风险分析技术、方法的探索研究为主,如李世奎等[6]以风险分析技术为核心,探讨了农业自然灾害分析的理论、概念、方法和模型,郑冬晓[7]从全球性年际气候变化方面研究了ENSO对全球及中国农业气象灾害和粮食产量的影响,2000年以后,国内逐渐有大量关于冬小麦、水稻、玉米、香蕉、柑橘、沙田柚、茶叶等气候适宜性的研究[8-16];陈家金等[17]针对福建区域的特色经济作物和果树开展了多灾种综合风险区划和评估。以上研究一般都是针对大田作物的气候适宜性讨论,有关温室大棚内茄果类蔬菜种植适宜性的研究还比较少。

张志雪[18]研究了冬季温室气温调控对番茄和黄瓜生长的影响,朱丽云[19]研究了花期低温寡照对番茄开花坐果特性及果实品质的影响,这些研究仅针对气温变化对蔬菜生长及果实品质的影响,但基于适宜性区划的测产试验目前的研究还较少。因此,本文对莆田市大棚内茄果类蔬菜种植的气候适宜性开展了研究,并对区划后的三个不同气候适宜性区域进行番茄种植测产试验,以期为莆田市茄果类蔬菜生产合理布局和优质高产提供理论依据。

2 资料与方法

2.1 资料来源

气象资料均来源于福建省气象局,包括2018年莆田35个区域自动站逐小时的温度资料和仙游县龙华镇、钟山镇、城厢区华亭镇3个乡镇利农集团温室大棚内的农气宝逐小时温度资料。

2.2 区划方法

2.2.1 棚内最低气温反演

以棚内日最低温度为因变量,棚外相对应的日最低温度为自变量,建立一元线性回归模型。

2.2.2 气候适宜性区划方法

选择多年平均极端低温因子、极端低温≤5℃年平均出现频率分别作为莆田市棚内茄果类种植的气候资源区划指标和寒冻害风险区划指标,利用SPSS 19.0软件推算的地理推算模型,使用ArcGIS软件栅格计算器,将空间分辨率为30m高程、经度和纬度方里网格带入的气候资源和寒冻害风险区划指标中,分别得到莆田市茄果类蔬菜气候资源区划图和寒冻害风险区划图。根据农业、气象专家对各指标的影响重要性确定出气候资源区划指标和寒冻害危险性指标的权重系数,利用加权计算得出棚室茄果类蔬菜气候适宜性综合指数,叠加莆田市县级行政区、区域气象站点,制作出莆田市棚室茄果类蔬菜种植气候适宜性区划图。

2.3 测产方法

选择一个番茄品种作为试验品种,分别在适宜区、次适宜区和不适宜区开展对比种植试验。在结果期对每个试验区现场随机抽取2个样点进行测产,清点株数,连续抽取30株计算单株结果数,随机采收成熟番茄50个计算单果重,计算小区亩产量,其中小区亩产量=亩株数×单株结果数×单果重。

3 结果与分析

3.1 棚内最低气温反演结果

针对大棚内茄果类蔬菜种植区划的需求,对仙游龙华的春秋冬最低气温进行回归分析。以棚内日最低温度为因变量,棚外相对应的日最低温度为自变量,建立一元线性回归模型(表1)。

表1 大棚内外最低气温回归分析

从表1可见,春秋冬的棚内外最低气温度回归模型具有显著的回归效果,可以使用棚外日最低气温计算棚内日最低气温。

3.2 气候资源区划指标

通过查阅文献、走访专家以及实地调查等方法,根据温室大棚茄果类蔬菜(番茄、黄瓜、辣椒、青椒、茄子)种植对生态气候条件的要求,选择棚内多年平均极端低温因子作为莆田市棚内茄果类蔬菜种植的气候资源区划指标,结合主产区实际生产情况和气候条件的参数范围,将气候资源区划指标划分为3个等级,如表2所示。

表2 莆田市棚室茄果类蔬菜气候适宜性区划指标及分级

3.3 寒冻害风险区划指标

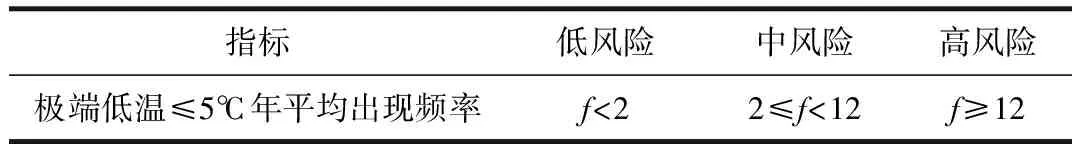

根据灾情资料统计分析,若环境温度低于5℃,茄果类蔬菜的幼苗和植株将会停止生长,因此,选取极端低温≤5℃年平均出现频率作为温室大棚茄果类蔬菜寒冻害区划指标,将寒冻害风险区划指标划分为3个等级,如表3所示。

表3 莆田市棚室茄果类蔬菜寒冻害风险区划指标及分级

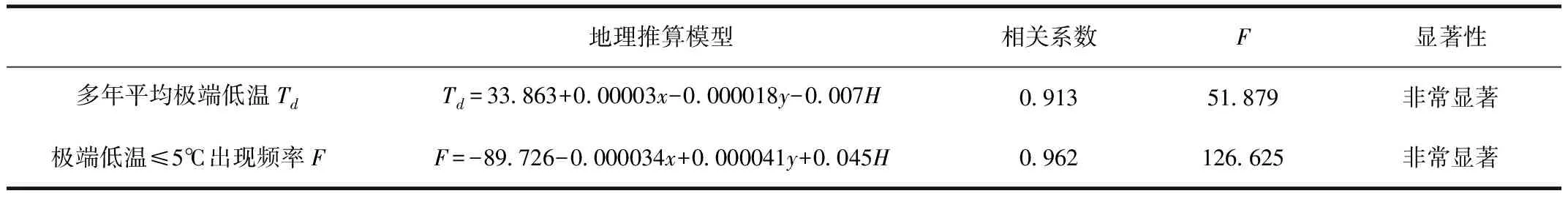

3.4 区划指标的地理模型

为了客观描述棚室茄果类蔬菜的气候资源和寒冻害风险区划指标在莆田市的分布情况,有必要用区划指标的空间分析模型来推算其他无测站地区的分布情况。气候要素与经度、纬度、海拔高度等地理因子有着密切的关系,故区划指标与地理因子的关系模型可表示为:

y=f(x,y,h)

(1)

其中,y表示气候资源和寒冻害风险区划指标值,x、y和h分别代表经度、纬度、海拔高度。

根据上述方程,利用SPSS 19.0软件将35个气象站点的地理信息数据(经纬度和海拔高度)和指标值代入公式(1)中,建立气候资源和寒冻害风险区划指标与地理要素(经纬度、海拔高度)之间的统计模型(见表4),模型F值均通过了0.05的显著性检验,具有较高的可信度。

表4 莆田茄果类蔬菜区划指标因子的地理推算模型

3.5 适宜性区划图制作

根据莆田茄果类蔬菜区划指标因子的地理推算模型,利用ArcGIS软件栅格计算器,将空间分辨率为30m高程、经度和纬度方里网格带入表4模型中,并按表2的分级标准,得到30m×30m网格的莆田市茄果类蔬菜气候资源区划图,如图1(a)所示,按照表3的分级标准,得到30m×30m网格的莆田市茄果类蔬菜寒冻害风险区划图,如图1(b)所示。

(a) (b)

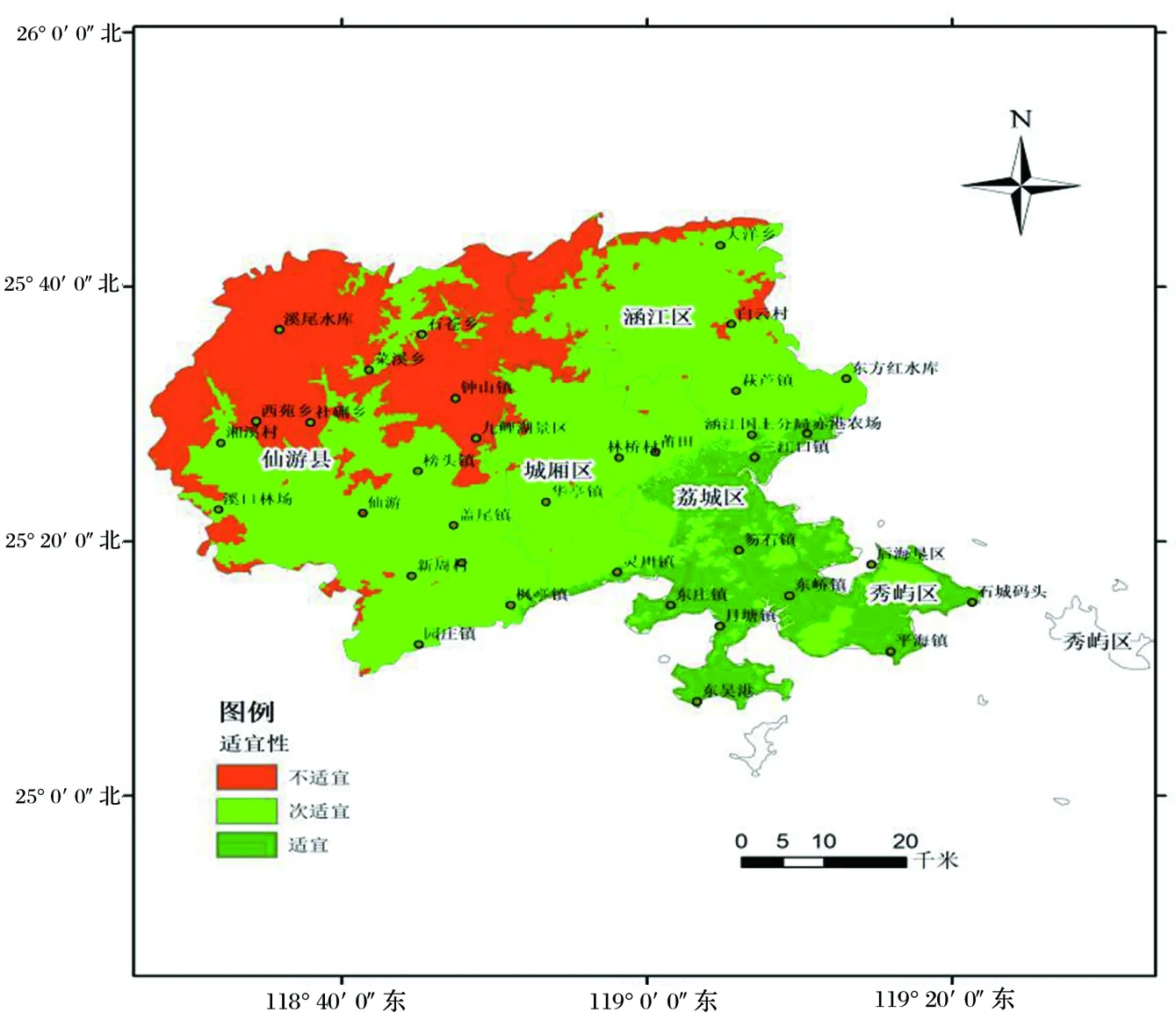

利用ArcGIS的栅格重分类功能,对莆田市茄果类蔬菜气候资源适宜区、次适宜区、不适宜区分别按3、2、1进行等级赋值,对莆田市茄果类蔬菜寒冻害的低风险区、中风险区和高风险区分别按0、1、2进行等级赋值,根据农业、气象专家对各指标的影响重要性进行打分,确定出气候资源区划指标和寒冻害危险性指标的权重系数分别为0.8和0.2,并利用加权计算得出棚室茄果类蔬菜气候适宜性综合指数,然后利用自然间断点分级法,将莆田市棚室茄果类蔬菜种植区分为适宜区、次适宜区和不适宜区3种类型,最后,叠加莆田市县级行政区、区域气象站点,制作出莆田市大棚茄果类蔬菜气候适宜性区划图,如图2所示。

图2 莆田市大棚茄果类蔬菜气候适宜性区划图

3.6 分区评述

3.6.1 适宜区

适宜区主要分布在秀屿区、荔城区中南部、涵江区南部、城厢区南部等地区。该区域多年平均极端低温在4℃以上,冬季极端低温≤5℃年平均发生频次在2次以下,没有出现过小于0℃的情况,属于轻度寒冻害风险区域,热量资源丰富,满足茄果类蔬菜整个生长期对温度的要求,同时,整个生长期受到低温寒冻害的影响程度较轻。该区域是莆田市茄果类种植的重点发展区域,可充分利用气候资源,有计划、有步骤、有组织地进行茄果类生产基地规划,实施批量生产,以提高该区域茄果类蔬菜种植的经济效益。

3.6.2 次适宜区

次适宜区主要分布在城厢区、涵江区和仙游县中低海拔地区,少量分布在荔城区和秀屿区较高海拔地区。该地区多年平均极端低温介于0℃~5℃,冬季极端低温≤5℃年平均发生频次在2~14次,偶尔出现极端低温小于0℃的情况,属于中、高度寒冻害风险区域,热量条件略显不足,春秋季受到低温寒冻害的影响程度较轻,冬季受到低温寒冻害的影响程度较重。该区不适宜大面积发展茄果类蔬菜生产,可充分利用气候资源,选用优良避寒的品种或棚内加温避寒等方式进行局部生产,减轻低温寒冻害的影响,以提高种植效率。

3.6.3 不适宜区

不适宜区主要分布在仙游县中高海拔山区以及涵江区北部高海拔地区。该区多年平均极端低温在0℃以下,冬季极端低温≤5℃年平均发生频次在20次以上,属于高度寒冻害风险区域,热量条件明显不足,也是莆田市寒冻害最严重的地区,应该避免在此区域大面积种植。

3.7 区划结果验证

3.7.1 番茄测产验证

使用粉果“丽达759”作为试验品种,分别在适宜区(仙游县大济镇龙坂村)、次适宜区(涵江区白沙镇广山村)和不适宜区(仙游县游洋镇梧椿村)开展对比种植试验。试验于2019年8月25日播种(穴盘育苗),10月15日定植,试验过程中,3个区域田间管理一致。2020年2月25日对每个试验区现场随机抽取2个样点进行测产,清点株数,连续抽取30株计算单株结果数,随机采收成熟番茄50个计算单果重,计算小区亩产量和平均亩产,结果见表5。

表5 番茄对比种植试验测产结果

分析表5可以看出,适宜区、次适宜区和不适宜区的番茄测产产量呈阶梯式下降,适宜区产量比不适宜区的产量多了接近一倍,不同区域站点实测产量与气候区划结果具有较好的吻合性。

3.7.2 冻害个例验证

2020年12月29日~2021年1月3日,受强冷空气影响,莆田市遭遇2020年入冬以来最强一次冷空气影响,48小时最低温降温幅度10~12℃,达到寒潮标准,过程极端最低气温出现在1日,最低气温分布见图3。对比图3与图2可以发现,大棚外最低气温≤-2℃区域(大棚内对应0℃,出现冰冻灾害),大棚外最低气温-2~2℃区域(大棚内对应0~4℃区域,出现霜冻灾害),大棚外最低气温≥2℃区域(大棚内对应≥4℃区域,未发生冻害)分别与适宜性区划图中的不适宜区、次适宜区、适宜区近乎重合,说明气候区划结果具有较好的可靠性。

图3 莆田市2021年1月1日最低气温分布图

4 研究结论

莆田市温室大棚的茄果类蔬菜种植适宜区主要分布在秀屿区、荔城区中南部、涵江区南部、城厢区南部等地区;次适宜区主要分布在城厢区、涵江区和仙游县中低海拔地区,少量分布在荔城区和秀屿区较高海拔地区;不适宜区主要分布在仙游县中高海拔山区以及涵江区北部高海拔地区。

莆田市温室大棚的茄果类蔬菜种植适宜区、次适宜区和不适宜区的番茄测产产量呈阶梯式下降,适宜区产量比不适宜区的产量多了接近一倍,不同区域站点实测产量与气候区划结果具有较好的吻合性。

在2021年年初的一次强冷空气过程中,棚内最低气温冰冻区域、霜冻区域和未出现霜冻灾害区域分别与茄果类蔬菜气候适宜性区划图中的不适宜区、次适宜区、适宜区近乎重合,说明气候区划结果具有较好的可靠性。