城乡异构的南通民居探源

徐永战

(南通大学艺术学院(建筑学院),江苏 南通 226019)

南通地处黄海和长江的交汇处,土地为海洋中的泥沙淤积而成,在陆地形成的过程中,各地的移民逐渐汇聚于此,经过长期的交融碰撞形成了多元的文化格局,北方汉文化和南方吴文化以及海洋区域文化犬牙交错,民居作为乡土文化的直观载体,在如此狭小的地域空间内,城市和乡村的民居从院落布局、建筑形式和建筑空间上形成了截然不同的两种居住体系,即城乡异构的南通民居。这种异构的建筑型制反映了乡村海洋文化与城市市井文化的对比,是在适应社会历史发展的过程中文化变迁所导致的城乡文化分化[1]的直观载体表现,是城乡两种亚文化背景中的生活环境、物质条件、社会结构、思想观念、生活准则、价值体系、行为方式、民俗习惯等文化差异在建筑上的直观反映。

一、南通民居城乡异构的物质表现

1.城镇封闭的合院和乡村开放的圩院

(1)城市民居院落的多样与封闭

南通城镇民居外实而内虚,高高的墙体将每个家庭围合在封闭的环境中,因在漫长的岁月中房屋多次易主,组团建筑分分合合,主人有意无意地将孤立的院落拆分组合,形成了多元的院落形态,大户人家多使用吴地官式大宅,这种院落以其排列整齐,前后分隔明确,左右以火巷相连形成泾渭分明的建筑群。建筑群由前后房舍和两厢围墙相围合的对合院子组成。大门、天井、火巷、院门组成交通体系,联系多个对合而成的院落。主人由第一进院门进入,通过建筑出入各院。南通有句“有钱难买南开门”的民谚,官式大宅的大门多设置于东南角,院门朝南。地位稍差一点的人家采用官式大宅和园林结合的布局,连廊将参差不齐的建筑从前至后悉数串联起来,方便人员在雨季穿梭于各个房间。小型的园林匠心独具地布置其间,入口构成和官式大宅基本相同,只是院门只有一个,且大门方向因地制宜。张謇开创了中体西用的院落模式,将官式的串联、园林的连廊二者有机结合,形成表象西化、内涵中体的院落形式。除了以上3种民居外,普通民众的院落形状因地制宜,形成了以三间正房为主体的自由多变的院落空间,这种院落形式又形成了两种类型:其一为独立布局,三间两厢、三间一厢、正倒二合等院落形式,院落的入口根据基地的条件随意设置,或设于正房厢房之间,或正对正房,即使正对正房,也不设影壁。院门也多随意设置,或为进深两界的门楼,或为类似北京垂花门的独立院门。其二为多个院落自由组合式,孤立的院落中间错落有致,院落与院落之间布置围合的亭子、月亮门等,形成两个或多个院落的自由组合。

(2)乡村院落的无序与开敞

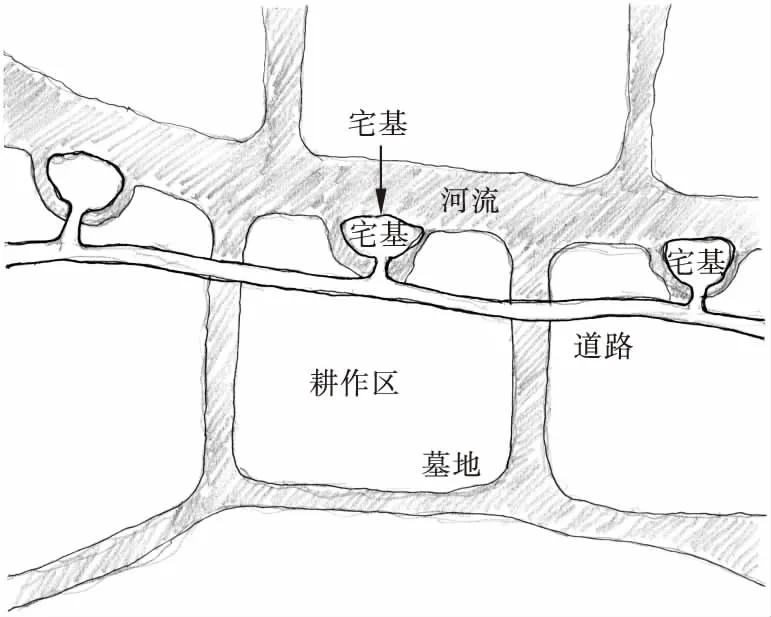

在广大的乡村,民居散落于农田之内,南通地处长江下游,长江入海口的北侧泥沙逐年淤积形成陆地,不间断的移民拓荒形成了圩田的乡村住居布置和滨海乡村景观。圩田是一种在浅水沼泽地带或河湖淤滩上通过围堤筑圩,围田于内、挡水于外,围内开沟渠,设涵闸,实现排灌的水利田,广泛存在于长江中下游[2]。南通劳动人民充分发挥圩田的优势,建立了一个包含居住、耕作、墓地的生活单元(见图1)。海水泥沙沉积成陆伊始,土地的含盐量过高不利于耕种。先人巧妙使用纵横交错的河流将土地划成田块,利用河流的冲刷带走多余的盐分,经过自然改造圩田成为良田,居民在四周河流围合的田块北侧靠近大河的岸边,各自选择建造住宅基址。将基地三面挖成河流,使基地地势垫高,四周形成人工的一圈水系。在住宅的南侧田地里设置墓地,每一个水圩就形成了集居住、耕作和安息为一体的完整的乡村生活体系。水圩四周的水形成了具有防御功能的天然屏障,也为无限开放的院落提供了便利的水路交通。在水围合的基地内建造房屋,房屋为乡土材料建成的草屋,后随着条件改善也出现了瓦屋,其布局为一座或两座正房,两侧辅以厢房,正房开间很大,而且正房的间数不受三间的等级限制,因地制宜间数不限。正房开间大的达到7 m以上。院落和外界唯一的陆路联系方式是一座吊桥,吊桥宽有0.7 m,南通乡下主要的陆路交通工具为独轮车,一人即可推行,故只容一人通过的桥梁独轮车皆可出入自由。吊桥靠近院落的一端固定,到了晚上将吊桥收起,保证整个水圩宅院的安全。随着家族的扩大,或新开辟圩田,或组合成稍大的圩田,具有血缘关系的宗族居住在一起,形成一个由水四周围合的相对集中的居住单元,但没有发展成集中的村落。

图1 南通的“圩”

2.内敛的城市民居和外显的乡村民居

(1)城市民居的内敛

南通因地处兵家不争之地,数量巨大的古镇得以保全,古镇中建筑秉承着外实内虚的整体风貌,这种外观的相似性,表现了富有的城镇居民不愿露富的内敛性情。城市民居的内敛在入口繁复的布局和内外有别的装饰上表现得最为直接。首先,表现在大门的质朴与二门的豪华:官式大宅的入口布局严谨,由大门、天井、二门、火巷、院门组成繁复的入口空间,一般大门进深两界、外观简朴,天井精致,墙身磨砖对缝,盘头施以枭混组合的叠涩和南通特有的猫儿头;院门豪华,院门门槛高将近1 m,且门两边有精美的抱鼓石或石狮子,院门正面装饰以精美的砖雕,背面装饰造型独特的撑栱。其次,在建筑形式的选择上,富贵人家大门的形式比较单一,多是蛮子门,主要建筑是一明两暗的三间形式,正面门窗,侧面清水砖或白灰抹面的山墙,屋面为青灰色的蝴蝶瓦对合铺砌,最为显眼的正脊是清一色的三线雌毛脊。然而,内部的装饰却大相径庭,檩下的荷花墩造型多样,外檐下撑栱精致细腻[3]。门头的横木雕饰如鱼似水,槛墙磨砖对缝而花纹各异,室内外地面铺砌有序,轩廊(见图2)造型别致,都显示出内敛的特色。第三,在外观实用主义的装饰上,大门上没有铺首衔环,甚至连一般锁具都不设置,在大门的锁具处,设置一个八面体的木构件,转动木构件,第一道门的暗杠就被打开,客人可进入门楼等待。为了增强门槛的耐磨性,门槛满布竹篾,细小的钉子排布成精致的图案。城市民居从外观的统一、繁复的入口和实用的装饰上充分体现了其外观内敛而内涵丰富。

图2 南通民居的轩

(2)乡村民居的外显

在南通狭小的地域范围内,出现了类型不同的乡村建筑。靠近北部三县的建筑墙体青砖砌筑,承重结构采用穿斗式木结构承重或山墙承重,平面出现多种组合方式,一明两暗的三间,三加一、二加二的四间,三加二的五间随意组合。建筑整体形象精致而拘谨,门窗窄小,建筑封闭而敦实。靠近南部启海地区建筑以抹灰墙面,三间为主,建筑通透,门窗满布,且后侧设门,南侧明间凹进,屋面举折明显,屋檐出挑深远,建筑整体形象婉约大气。东部沿海建筑则综合前二者特点,门窗稍小,建筑以砖墙为主。三者不论在建筑类型上如何不同,但张扬外显的共同点表露无遗,正脊作为南通乡村民居的点睛之笔,为了增强外显,先人着实下了一番功夫,形成了沿海民居的脊饰宝库。

(3)空间的不同

建筑空间是居住者最主要的使用场所,是居民生活习惯的真实反映。城市民居的建筑类型包括倒座、穿堂、厅堂、正房以及厢房。就空间特色而言,穿堂和厅堂中间可以穿越,倒座和正房明间不可以穿越,这4种类型的房子占据了民居的绝大部分,基本都是一明两暗三间式,穿堂、厅堂和正房辅以围墙组成多样的院落。城镇民居的型制以间为单位进行组合,间的类型有明间和次间两种,明间分为前后有廊和单侧有廊两种形式。在穿堂和厅堂的明间为前后有廊,倒座和正房明间为单侧有廊。次间也有单独次间和暗两间两种形式,由明间和次间衍生出5种建筑的组合。南通民居厅堂和正房的平面方整,由明间、次间组成,多数为三间,也有“明三暗五”的做法。客厅居中,厅堂南北向均开门,门以六扇或八扇满布整个明间柱间,后门中间几扇不开,放置桌椅,只开偏门。厅堂明间凹进,形成前后廊,是室内外的分隔,是南通民居少有的灰空间。它不仅满足了儒学的伦理道德观念,两侧居室向明间的外廊开门,让每一间都有一个对外出入口,保证各自空间的独立性,避免相互之间的干扰,而且形成了居民非常喜爱的活动空间,夏天纳凉,冬天晒太阳,为室内营造舒适的环境提供保证。厨房和卫生间多位于倒座或者厢房。

乡村民居多为单体,没有组成院落,其民居为独栋式建筑,虽然也是以间为单位进行组合,但其组合的方式和城市不同,城市建筑受《明会典》和《大清会典》等封建建筑等级限制,普通民居只能三间,或稍有逾越而成明三暗五,而广大农村则少有这些限制,其组合的结果和城市外观清一色的三间不同,出现了各种类型,如北部的三加一四间和三加二五间的类型,南部水圩住宅因地而建,根据地宽建造房子,过长则中间断开,如海门三星镇杨宅为檐廊开间11间,内部五间,中间三间宽度5~7 m,和城市房间的紧凑形成很大的差别。乡村建筑北部没有外廊,而南部普遍有外廊,外廊多仅做在明间,即和城市相同明间凹进,但不做后廊。

二、南通民居城乡异构的根源探析

城乡异构的民居型制从时间和空间上看,来源于明代卫所制形成的内外区隔以及近代工业文明与传统农业文明的冲突。从地理空间上看,来源于海洋地理文化和城市市井文化的冲突。这种城乡异构的存在是南通城乡文化因地理环境、经济条件、社会制度不同而造成的,加之乡村文化的都市迁移造成了传统乡村文化的衰落,进一步拉大了城乡文化的差异[4]。

1.卫所制防卫需求形成了城乡异构的屏障

卫所制作为明代独具特色的一种军事制度,给驻防地在军事、政治、经济各个方面留下了难以磨灭的烙印。军事防御的需求决定了城镇的空间布局、军民共治的政治格局,形成了城市空间形态、经济制度及其社会管理模式,影响了居住建筑的组团分布。军事意义浓厚的城市内涵成为南通古城独具色彩的文化地理单元,对南通江海文化产生了深远的影响[5]。南通为平原,陆地无险可守,城防建设在时人心目中,保障地方安定尤为重要,城防建设与地方经济发展具有内在关系,但明显的界线会在无形中加大城市与乡村之间的隔膜程度[6]。城墙内采取了里甲式管理模式,使用围墙形成里坊,城市民居置于官式的里坊之内,里坊内居住常驻的军队及其家属,因古城面积有限,据明代郑若曾《筹海图编》记载,南通千户所一度“统军通州千户所旗军二百三名、屯军八百八十二名、狼山六十名”,按每户4人,将近4 000军户人员分布在各个城镇,占据了城市的大部分空间,这些军户有着严格的纪律,形成了统一的居住模式。这种居住模式来源于军事化的管理,对地方建筑形式的考虑不够充分,因而在城墙内外形成了风格迥异的两种居住型制。而南通古城和分布在各个不同文化氛围中的古镇核心位置的建筑却有着相同的居住理念,亦与驻军的系统性有关。古镇是古城向乡村转化的一个过渡单元,重要的古镇由军户驻扎,设置烽堠、烽燧、墙台等,日久城墙虽塌毁,但无形的分隔却固定了下来。

2.工业文明与农业文明的冲突加剧了近代中国的城乡异构

近代中国社会处于全盘西化与儒学复兴的激烈碰撞冲击之下,“中体西用”成为近代中国知识精英的普遍选择,即变器不变道,以本土文化为体,西方文化为用[7]。但由于张謇试图把中国传统圣王之道与西方的器用之学结合起来,形成一条中国的现代化模式[8]的内在矛盾性,最终为南通近代化埋下阴影,但形成了“一城三镇”的格局,这种格局的存在也进一步加剧了城市和乡村的对立。城市民居在近代化到来之际迅速由传统式向中西结合式转变,进而发展成为显性“中体西用”和隐性“中体西用”的建筑,前者以中式布局和中式的材料结合西式的装饰形成混合式的建筑,后者以西式的材料、西式的技术形成完全西式的建筑,如濠南别业(见图3)以整体的歇山顶、副阶周匝的平面布局和传统的红色柱式体现中式的内涵。而农村则因观念的保守和信息传播的不畅而继续沿用传统的技术和材料,由传统的草房向砖瓦房、进一步向二层的楼房转变。在这个转变的过程中,由于材料的革新,草房逐渐转变为砖瓦房,但其理念和技术完全一脉相承,如草房的正脊需要绑扎,防止草被吹走而漏雨,因此做了长长的牛角脊,而至砖瓦房,尽管技术上已非必需,但因观念的相承,仍做了牛角脊。

图3 濠南别业

3.乡村多元移民文化与城市传统市井文化的冲突持续加强了城乡异构

南通陆地为长江的江水和黄海的海水混合后泥沙逐渐淤积,由初始的狼山周围的沙洲,经过4次和陆地较大规模的涨接,形成南通陆地的主体。在这个过程中,朝廷为了新大陆的开发,以行政命令或政策导向使一些有需求的人逐步移民南通。自东夷部落在中原争霸失败后,向东迁移海安,最终落户于古青墩,最早播下了淮文化的种子。西汉初年,吴王刘濞招募天下“亡命人”煮盐,同时,通州在行政上长期隶属于扬州和淮南,即使南通在宋代之后成为独立的州城,盐业也是南通经济的支柱,历代淮盐统治者对南通盐场的持续管理,使得南通文化性格中的北方文化底蕴深厚。体现在建筑上,多以注重外表的青砖灰瓦为整体形象,屋面少有举折,建筑鲜有外廊。但北方文化不是南通文化的全部,唐末吴兴人姚氏家族三代统治静海、明初惩罚支持张士诚的“白茹抽丁” 和近代崇明人陈朝玉开发海门,江南人持续移民南通,使得南通也具有了吴文化的特质。体现在建筑上,为大屋顶,多举折,建筑轻巧而通透。多元的移民文化使南通的乡间始终处于文化的交融碰撞下,形成了复合多样的建筑形式。

而在城镇,居民因为业缘关系而集聚城区,南通广大沿海以产盐而著称,扬州的盐商多从南通转运海盐,南通的城镇里聚集了和商业有关的商人、和行政有关的官员,这些人相对来说文化程度较高,儒家的传统文化使他们有较为统一的行为标准,这种行为标准显然高于背景文化的影响,在建筑上也就采取了一种合乎礼制的统一标准,形成了儒学背景下的天人合一的院落需求和儒家思想下的院落等级。如官式大宅里面的火巷,很好地解决了等级的问题,主人及高贵的客人通过大门、天井、第一进院门、厅堂、穿堂和正房的路线,进行社会活动,而仆人则经过大门、天井、其他院门进入各院落进行服务。建筑上为了体现等级,使用了“一进比一进高”的建造方式,使得房屋也具有了等级性,主人居住的正房最高,可为两层。同时,市井文化的建筑内向型需求也是形成城市围墙封闭的一个因素,每一个普通人的家庭都更加愿意关起门来解决问题,追求和睦团结、其乐融融的大家庭,围墙满足了市井民众的这种心理需求。虽然文化背景以及物质条件不同,但共同的礼制标准和共同的需求使城镇建筑具有了更多的统一性。

4.沿海乡村物质的匮乏和城市商业的繁荣强化了城乡异构

南通广大乡村的移民多是身为重刑犯的流民被发配到沿海作盐民,或无家可归的人因政府政策激励(如三年免租)来沿海垦荒,这些移民的背景相对卑微。卑微的背景和艰苦的生活条件使其在内心深处渴望有朝一日能扬眉吐气,当他们有条件拥有自己住房的时候,这种内心的愿望开始迸发,但毕竟财力有限,海洋本体文化和陆地文化交相影响的建筑型制在他们营建的住宅中得到充分的展示。而城镇的居民恰恰相反,他们多具有富足的生活条件,具有较高的社会地位,处处养尊处优,无需借助建筑填补内心的缺陷,同时,身处于动荡的年代,他们不愿将财富暴露于大庭广众,而更愿意作隐形的富人,在建筑的建造上,外观尽量质朴,门楼没有多余的构件,建筑采取统一的样式,这也促进了城市建筑的统一。

环境的不同也是造成城乡异构的重要原因。最初的移民来到沿海,除了少量耐盐碱的水草,一望无垠的海滩到处是白花花的盐碱地,陌生的环境、艰难的生活迫使移民具有强烈交流的愿望,开放的水圩院落是移民的最佳选择,四周的水既解决了防卫、水运,又能使彼此的交流畅通无阻。同时,海滩的荒凉也促使移民急切地创造多彩的场景,为了打破海洋的沉寂而造就了沿海建筑的丰富多样。垦荒的先民来到沿海,大海的单调、海滩的荒芜和心灵的孤寂使得他们渴望创造丰富多彩的生活环境,让民居建筑最大程度地打破这种现状是其常用的手法,如潮汕人濒海的位置和长期的海商生活造就了他们重追踪和重捕捉的视觉习惯,该习惯反映在对正吻气势的追求上[9],各处错落有致的观音兜山墙、充满异域风情的建筑轮廓线都反映着他们追求丰富多彩生活的意愿。冲天的燕尾脊、造型奇特的鱼龙屋脊、龙草屋脊打破了海边的单调,改善了生活环境[10]。

三、结 语

南通地理位置独特,处于东西向的南北文化交界线和南北向的海岸线的丁字形交汇地带。南通民居的城乡异构,源于里坊制的里甲式管理模式及注重防御的工事建构人为地割裂了城乡的融合,近代工业发展的需求客观上也加剧了城乡分化的趋势。经济条件的不同使得背景卑微的移民具有通过建筑彰显自己地位的强烈愿望,形成了独具特色的建筑型制,而城市地位较高、经济富足的市民却极力掩饰自己的财富,以礼制的思维形成了统一的建筑模式。多元的文化背景使思乡的移民竭尽全力地通过建筑体现故土的痕迹。沿海的物质条件使得居民急于打破沿海的荒凉与沉寂,采用和城市迥异的开敞式院落、极尽张扬的构件,这些都客观加剧了城乡异构的局面。