延吉市春季一次霾污染过程特征及成因分析

张 昊 付 强 张莹莹

(延边朝鲜族自治州气象局,吉林延吉 133000)

1 引言

霾天气定义为:大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于10.0km的空气普遍混浊现象[1]。霾天气的形成原因有人为因素和自然因素两个方面:工业活动及人类生活排放的PM2.5和PM10等一次气溶胶粒子和气态污染物经化学反应产生的二次粒子是霾污染的主要贡献者[2-3],有利的气象条件则会使霾天气加剧[4-5]。近年来国内学者着重对霾形成的气象条件开展了研究,徐红等[6]认为地面气压场弱、低空湿度大及强大的逆温层利于霾天气的形成。康娜等[7]对南京秋季一次霾污染分析后也得到了类似的结论。饶晓琴等[8]发现800hPa以下层垂直速度、涡度和散度的绝对值较小,是霾维持的动力因子。栾兆鹏等[9]认为外来污染源传输作用配合本地静稳天气形势是造成泰安市冬季空气污染的主要原因。张欣等[10]对上海市一次重霾天气过程进行分析,发现范围广、区域集中的秸秆燃烧排放出的大量污染物会对区域污染产生严重影响。

延吉市位于吉林省延边州中部,地处长白山北麓山林盆地,城市周边森林覆盖率高、空气质量好,是吉林省优秀旅游城市之一。近年来,随着经济的飞速发展,延吉市城市化水平逐渐提高,机动车保有量逐年增加,霾污染日数也随之增多。在此背景下,本文从污染特征、环流背景、气象要素特征和污染物传输轨迹等方面对2019年3月18—20日延吉市发生的一次霾污染天气过程加以分析,以期得到霾污染的成因和预报方法,为延吉市空气污染防治提供科学依据。

2 资料与方法

本研究使用的2019年3月资料如下:延吉市国控环境空气自动监测站18—20日PM10、PM2.5逐小时监测数据;18—20日每日08时、20时全国地面观测站定时观测气象资料、探空气象站探空资料,延吉国家气象站逐小时地面气象观测资料(包括气温、风向、风速、相对湿度、能见度等常规气象要素资料);ECMWF(欧洲中期天气预报中心)的水平分辨率0.125°×0.125°,时间分辨率6h的ERA-interim再分析资料;后向轨迹模式分析采用NOAA(美国国家海洋大气中心)和BOM(澳大利亚气象局)共同研发的HYSPLIT模型(4.2版本),所用数据为NOAA提供的GDAS(全球资料同化系统)数据。

3 污染天气过程分析

3.1 空气污染监测分析

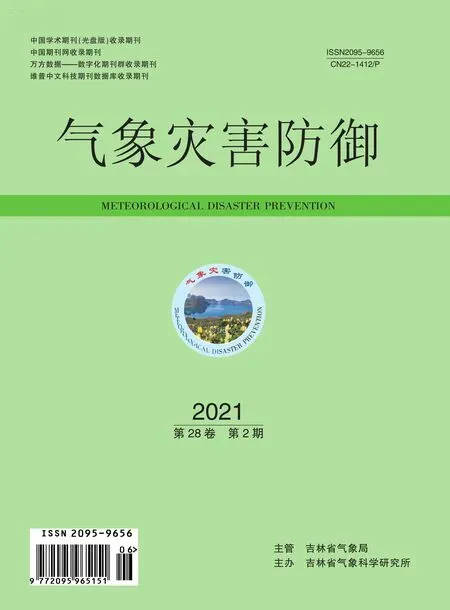

2019年3月延吉市总体空气质量较好(图1),但3月18—20日连续3d环境空气质量指数(Air Quality Index,以下简称AQI)达到200以上,达到重度污染级别,细颗粒物PM2.5的日平均浓度为186.3μg/m3。20日AQI达284,首要污染物PM2.5的24h平均浓度达234μg/m3,这是近5年来延吉市初春季节首次出现如此严重的污染天气。21日北方冷空气过境,天气形势骤变,延吉市AQI开始下降,重污染天气过程结束。

图1 2019年3月延吉市AQI日变化

3.2 污染物浓度变化特征

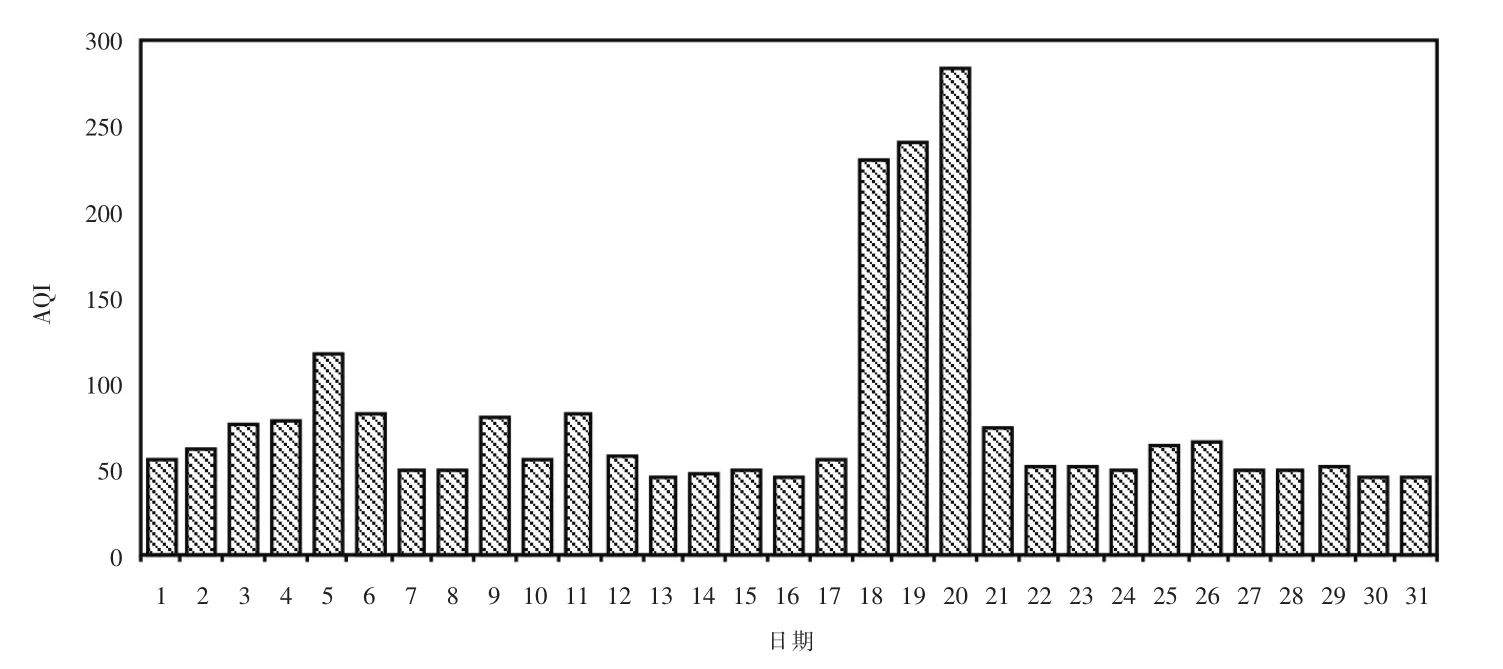

图2为延吉市空气质量监测站点采集的3月18日00时—21日00时PM2.5和PM10浓度逐时变化情况。由图2可见,PM2.5和PM10的浓度变化趋势基本一致,通过相关性分析得出两者呈显著正相关关系,相关系数为0.946。一方面说明这一时段的气象条件对两者的影响程度相似;另一方面说明两者有一定的同源性。PM2.5和PM10都在18日11时达到浓度最高值(421μg/m3、450μg/m3),且颗粒物浓度在每日17:00—19:00达到谷值,10:00—13:00升至峰值。说明在污染持续时段傍晚空气质量最好,中午前后最差。

图2 2019年3月18—20日PM2.5、PM10浓度变化

4 大气条件分析

4.1 大气环流形势分析

对2019年3月18—20日500hPa高空和地面天气形势进行分析。亚欧中高纬整体为“两槽一脊”环流形势,乌拉尔山附近高压脊稳定,脊前偏北气流引导冷空气南下至贝加尔湖地区。19日冷空气开始影响我国新疆和内蒙古西部地区,21日,随着高空槽东移南落,冷空气受槽后西北气流引导南下,影响我国东北和华北北部地区。18日延边地区处于高空槽后部下沉气流中,环流形势相对稳定,高空冷空气活动较弱。随着高空槽东移,19—20日延边地区处于高空槽前,受槽前西南暖湿气流影响,相对湿度增大,有利于霾污染的形成。850hPa有暖平流,低层增温明显,利于逆温形成。近地面层大部分时间受均压场控制,气压梯度小,不利于污染物水平扩散。

2019年3月18—20日,吉林省中东部受偏西气流控制,在延边地区有风速的辐合,低层为下沉气流,不利于污染物垂直方向上的扩散。同时850hPa平均温度为4℃左右,说明冷空气活动弱,利于污染物在近地面层聚集。稳定的大气层结也是形成重污染天气的必要条件,18日08时—20日08时低层925hPa一直为西南风,暖湿条件较好,利于逆温的出现,在此时段内延吉市上空总云量少,利于夜间辐射降温,加之低层和近地面风速小,难以破坏逆温。延吉地处盆地之中,夜晚山坡上降温快,冷空气沿斜坡流入盆地,使原来的较暖的空气受挤抬升,也利于逆温的出现。从2019年3月18日20时、19日20时和20日08时延吉市温度垂直廓线可见,3d均存在明显逆温,最大逆温层顶位于950hPa附近,逆温的存在使得大气污染物垂直扩散能力减弱,空气质量恶化,能见度下降,尤其在19日上下层温差较小,大气湍流交换能力和热力对流减弱,不利于污染物扩散。在这种情况下,大气中的污染物又导致光照加热被削弱,逆温继续维持,进一步导致霾污染过程持续时间增加。延吉市三面环山,具有独特的山林盆地地形特征,周围的山脉阻碍了气溶胶颗粒的水平扩散,使其在延吉盆地聚集。综上所述,3月18—20日这样静稳的天气形势对区域性霾污染过程出现有利。

4.2 能见度特征分析

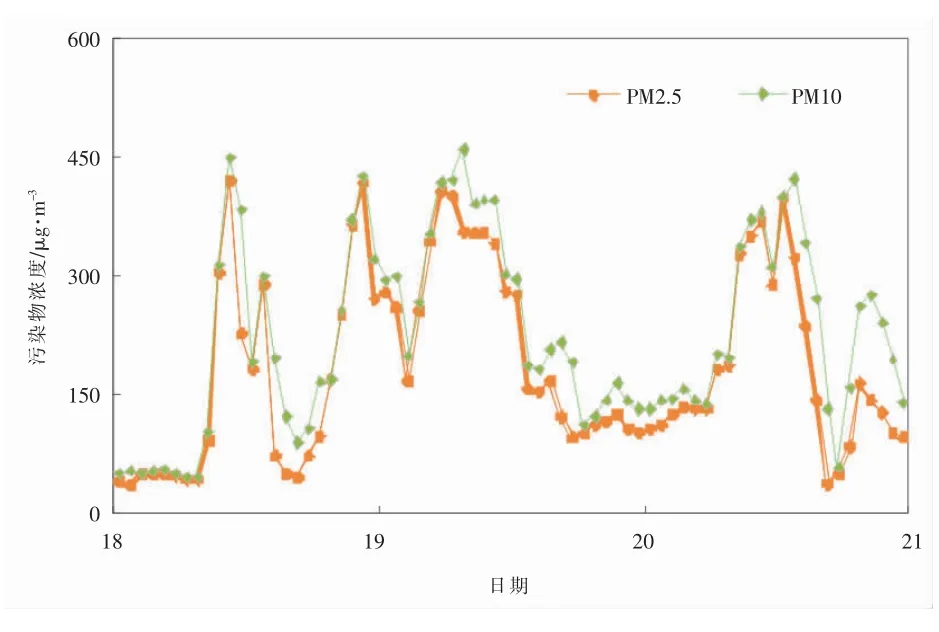

光的散射是能见度降低的最主要因素,PM10通过光的散射和吸收效应,降低物体与背景之间的对比度,从而降低能见度[11]。在污染天气持续期间,能见度与PM10浓度呈明显的负相关关系,相关系数为-0.558,通过了0.01显著性水平检验。根据2019年3月18—20日逐小时能见度和ρ(PM2.5)的变化情况(图3)可见:ρ(PM2.5)日均值均在150μg/m3以上,远远高于《环境空气质量标准》GB2095-2012中规定的环境空气污染物基本项目二级浓度限值(75μg/m3)[12]。ρ(PM2.5)于18日02时始呈上升趋势,除18日和20日少数时段外,ρ(PM2.5)均大于日均值。日最高峰值分别出现在18日11时 (421μg/m3)、19日05时(408μg/m3)、20日12时(400μg/m3)。从能见度小时变化情况也能看到,除18日和20日部分时段外,大多数时段能见度均低于10.0km,符合霾天气的定义。

图3 2019年3月18—20日延吉市能见度和ρ(PM2.5)变化

4.3 气象要素特征

从2019年3月18—20日延吉市气温、气压、相对湿度和风速的逐小时变化情况(图4)可以看出:污染天气内气温变化较为稳定,日最高气温一般在18℃左右,ρ(PM2.5)峰值基本出现在每日中午,这是因为早上开始太阳辐射增强,气温逐渐升高,大气光化学反应加快,一次颗粒物向二次颗粒物开始转化[13],利于细颗粒污染物的聚集;污染期间日相对湿度都在50%以下,但每日最大值都在60%以上,较高的相对湿度会使细颗粒物吸湿增长[11],对大气能见度产生严重影响,继而增大霾污染发生的几率和强度;气压在968~986hPa,梯度较小;与此对应的地面水平风速也较小,污染期间大多数时段风速在3m/s以下,风速过小会降低大气污染物水平输送效率,在这样扩散条件下大气污染物持续堆积,为霾天气的形成提供了有利的背景环境。而水平方向上风速增大会加快气团运动,对本地的气体交换和大气污染物向外扩散极为有利。

图4 2019年3月18—20日气温(a)、气压(b)、相对湿度(c)、风速(d)和ρ(PM2.5)逐小时变化

5 气团轨迹分析

5.1 后向轨迹分析

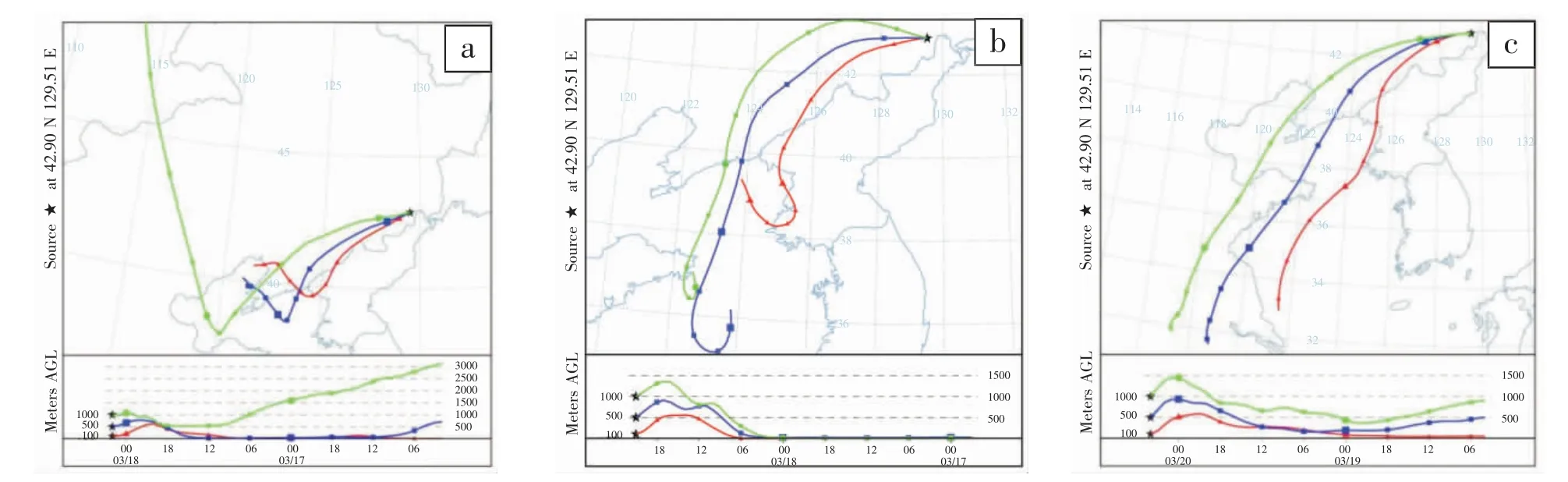

目前HYSPLIT4模型主要用于研究大气污染物及水汽条件的来源和输送途径[14]。本研究选取100m、500m、1 000m共3个最终高度对延吉市(42.90°N,129.51°E)污染期间每日ρ(PM2.5)最高的时段(18日10时、19日05时、20日12时)进行48h后向轨迹模拟分析(图5)。从图5a中可以看到,100m和500m高度气团流向较为一致,3月17日10时开始自辽宁省盘锦市附近向西北行进到达黄海一带,再沿西南方向经吉林省通化、白山地区到达延吉市。1 000m高度气团传输期间自3 000m高度开始下沉至2 000m以下高度,经华北和渤海湾一带沿西南方向到达辽宁省沈阳市,期间下沉至500m高度,18日02时高度开始迅速抬升,经吉林省通化、白山地区到达延吉市。由图5b可见,3种高度气团的传输方向基本相同,都是自黄海和朝鲜半岛西部东移北上至延吉市,3月18日06时前3种气团高度变化幅度无明显变化,污染物来源高度均在500m以下,说明19日污染物来源主要为低空污染物,且各高度气团在经过长白山地区时受地形影响均有不同程度的抬升。由图5c可见,3种高度气团源头为江苏沿海一带,传输途径与前两日基本一致,1 000m和500m高度气团分别自1 000m和500m开始下沉,19日08时逐渐抬升。与前两日相比污染物来源高度明显增高,说明20日污染物来源主要为高空污染物。综合3日气团的传输方向和高度变化来看,本次霾天气污染物来源主要为华东沿海和辽宁地区,但污染物高度来源有所不同。各高度气团整体受西南气流控制,与850hPa平均风场方向一致。

图5 2019年3月18日10时(a)、19日05时(b)、20日12时(c)延吉市污染物后向轨迹模拟

5.2 聚类分析

为进一步研究和验证延吉市霾污染天气污染物主要来源和路径,利用HYSPLIT模式对2019年3月延吉市1 000m高度气团的水平移动速度和方向进行48h后向轨迹聚类分析,得到3条来源不同的平均输送轨迹。聚类轨迹1的输送距离最短,主要为吉林省本地输送,污染源主要位于吉林省中西部地区,占比为44%;聚类轨迹2主要来源于华东沿海和辽宁省,占比为48%,是此次霾污染天气的污染物主要来源;聚类轨迹3主要来源于黑龙江省,占比约为8%。

6 结语

(1)2019年3月延吉市总体空气质量较好,但3月18—20日连续3d AQI达到200以上,达到重度污染级别。颗粒物PM2.5和PM10都在18日11时达到浓度最高值,且颗粒物浓度在17:00—19:00达到谷值,10:00—13:00升至峰值。说明在污染持续时间傍晚空气质量较好,中午前后最差。

(2)延吉市2019年3月18—20日严重空气污染期间,500hPa整体上呈“两槽一脊”的环流形势,低层受槽前西南暖湿气流影响,地面处于均压场控制下,低层950hPa存在明显逆温,且逆温与污染天气相互作用,导致霾污染过程持续时间增加。近地面平均风速大都在3m/s以下,大气污染物水平输送效率低,导致大气污染物持续堆积,日最高气温较高,加速了大气光化学反应,利于细颗粒污染物的聚集。在污染天气持续期间,能见度与PM10浓度呈明显的负相关关系。

(3)此次霾天气污染物主要通过外来污染源传输,污染物来源主要为华东沿海和辽宁地区,各高度气团整体受西南气流控制,经华东沿海、辽宁省,输送至延吉市。污染物高度来源有所不同。19日污染物来源主要为低空污染物,由西南气流带动水平传输;20日污染物来源主要为低空污染物,通过气流垂直运动下沉后随西南气流水平传输至延吉市。