不同病毒逃逸OAS/RNase L通路抗病毒作用机制的研究进展

周小磊,褚成龙,郑柏松

(吉林大学第一医院艾滋病与病毒研究所,吉林 长春130061)

2'-5'寡聚腺苷酸合成酶/RNA酶L(2'-5'oligoadenylate synthetase,OAS/RNase L)系统是20世纪70年代最早发现的人类干扰素(interferon,IFN)效应通路之一,作为宿主天然免疫的重要组成部分,可以抵御多种病毒对人体的侵袭。OAS蛋白家族包括OAS1、OAS2、OAS3和OAS-like(OASL)4个成员[1],属于扰素刺激基因(IFN-stimulated genes,ISGs),在IFN的抗病毒机制中起重要作用[2]。OAS 1~3被IFN诱导形成酶原后,与双链RNA(double-stranded RNA,dsRNA)结合催化ATP合成2',5'寡聚腺苷酸(2-5A)[3-4]。2-5A为短的寡聚腺苷酸,由2',5'-磷酸二酯键连接。作为第二信使与细胞内单体的RNase L结合,介导RNase L的二聚化和激活[5]。激活的RNase L可切割单链RNA的UA和UU二核苷酸,抑制病毒复制和促进细胞凋亡[6-8]。OASL虽然不具备催化2-5A合成活性,但可通过OASL/维甲酸诱导基因Ⅰ(retinoic-acid-inducible geneⅠ,RIG-Ⅰ)途径在RNA病毒和DNA病毒感染过程中发挥不同作用[9-11]。

通常认为,大多数RNA病毒均会被RNase L所抑制。至今,OAS/RNase L系统已经被证明对柯萨齐B4病毒[12]、西尼罗河病毒(West Nile virus,WNV)[13]和冠状病毒[14]等多种病毒具有广谱的抗病毒作用。然而,不同病毒在进化过程中已逐渐演化出逃逸OAS/RNase L系统抗病毒作用的独特机制。对于OAS/RNase L系统的抗病毒作用机制已经有较多综述,但关于病毒如何逃逸此系统的相关研究尚未见详细综述报道。现主要从病毒如何调控OAS激活、调控2-5A合成和调控RNase L等阶段对不同病毒逃逸OAS/RNase L系统的机制进行综述,为今后抗病毒治疗的策略以及抗病毒治疗药物的研发提供新的方向。

1 病毒通过调控OAS激活逃逸OAS/RNase L系统的抗病毒作用

病毒dsRNA的结合能够激活OAS蛋白的催化活性,进而诱导下游的天然免疫反应。然而,甲型流感病毒的非结构蛋白1(nonstructural protein 1,NS1)的N端RNA结合结构域可以与病毒的dsRNA结合,成为OAS蛋白的竞争性抑制剂,唯一必需的结合位点是38号位置的精氨酸。研究[15]显示:NS1蛋白虽然不影响细胞IFN-β的产量,但可以有效抑制IFN-β诱导的抗病毒作用。IFN-β处理的细胞不能抑制野生型病毒的复制,但却能使NS1 R38A突变的病毒产量明显降低。IFN-β诱导的抗病毒活性主要由RNase L激活,并且RNase L的激活由OAS蛋白调控,所以NS1逃避IFN-β诱导的抗病毒作用可能是通过与OAS蛋白竞争性结合dsRNA,从而抑制OAS蛋白以及下游RNase L的激活。XIANG等[16]和RICE等[17]的实验结果证明:牛痘病毒(vaccinia virus,VV)在多种细胞系中对IFN反应具有抗性,但是病毒E3L基因的缺失会使VV对IFN的抗病毒作用变得敏感,其原因为病毒E3L基因编码2个dsRNA结合蛋白,能够隔离病毒的dsRNA,从而阻遏OAS蛋白与dsRNA的结合。此外,SCHRÖDER等[18]发现:人类免疫缺陷病毒1型(human immunodeficiency virus type 1,HIV-1)的TAR序列能够结合并激活OAS蛋白,但是HIV-1的辅助蛋白Tat能够抑制该反应,进而抑制OAS/RNase L通路的激活。SAMUEL等[13]在小鼠皮下注射WNV,结果表明:与野生型小鼠比较,RNase L敲除小鼠在中枢神经系统中具有更高的病毒载量以及更高的死亡率,其原因为WNV可以截断小鼠的OAS1b(Flv),使小鼠更易受WNV及其他黄病毒的感染。

值得注意的是,OAS/RNase L通路对多种肠道病毒的感染具有拮抗作用,然而肠道病毒71型(enterovirus 71,EV 71)也进化出其特殊的逃逸机制。EV 71通过自身的3C蛋白酶可对OAS 1~3进行剪切降解,从而逃逸OAS/RNase L系统的抗病毒作用。

2 病毒通过调控2-5A逃逸OAS/RNase L系统的抗病毒作用

截至目前2-5A唯一已知的功能是RNase L激活[4],其表达水平直接影响下游RNase L的激活。研究[19-20]表明:2-5A在细胞和血清中会被2'-磷酸二酯酶和5'-磷酸酶在数分钟内降解,正常状态下体内RNase L的活性是被严格调控的。但是部分病毒具有降解2-5A的能力,当其入侵宿主时,细胞中2-5A水平明显降低,导致RNase L的激活被抑制。ZHAO等[21]研究显示:小鼠冠状病毒-小鼠肝炎病毒(mouse hepatitis virus,MHV)的辅助蛋白非结构蛋白2(nonstructural protein 2,NS2)具有2',5'-磷酸二酯酶(2',5'-phosphodiesterases,PDE)活性。NS2-H126R突变病毒不能在野生型小鼠体内复制,也不能在野生型小鼠中诱发肝炎,但在RNase L缺陷小鼠中仍具有高致病性,主要是由于NS2蛋白可以通过下调细胞中2-5A水平来阻止RNase L的激活,从而拮抗Ⅰ型INF反应。同样,A组轮状病毒(rotavirus A,RVA)VP3蛋白[22-23]以及中东呼吸综合征冠状病毒(Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERSCoV)[24-25]的NS4b蛋白也具有类似于MHV NS2蛋白的功能。RVA次要核心蛋白VP3的羧基末端结构域(VP3-CTD)与MHV NS2具有相近的序列及同源结构,以此抑制天然免疫的激活[22]。MERS-CoV的辅助蛋白NS4b除了具有与MHV NS2相似的结构和活性外,其催化位点或核定位序列的突变会导致IFN-λ表达增加,对INF的抑制作用是病毒PDE未知的一种功能[24]。而CRUZ等[26]发现:猪冠状病毒——传染性胃肠炎病毒(transmissible gastroenteritis virus,TGEV)蛋白7能够与蛋白磷酸酶1(protein phosphatase 1,PP1)的催化亚基结合明显增加TGEV病毒的毒性,从而抵消宿主的抗病毒作用。蛋白7的缺失会增强RNase L活性。进一步研究[14,26]显示:蛋白7与PP1相互作用使2-5A的5'端去磷酸化失活,从而无法介导RNase L的二聚化和激活。除此之外,RNase L也拮抗包括单纯疱疹病毒(herpes simplex virus 1,HSV 1)[27]以 及 猴 病 毒40(simian virus 40,SV 40)在内的DNA病毒[28],表明其均会通过在感染过程中产生失活的2-5A类似物,竞争性结合RNase L,从而抑制RNase L的激活。

3 病毒通过抑制RNase L的活性逃逸OAS/RNase L系统的抗病毒作用

作为OAS/RNase L通路的下游关键蛋白,RNase L的活性决定着整个通路的抗病毒作用强度。因此,一些病毒直接抑制RNase L活性以逃避天然免疫。有些病毒在mRNA水平进化出特有的结构,保护自身病毒RNA不被RNase L切割。脊髓灰质炎病毒(poliovirus,PV)mRNA在其3C Pro开放阅读框中存在一个系统保守的RNA结构,可以作为RNase L的竞争性抑制剂[29-30]。

研究[31]显示:临床上感染丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)1型的患者治愈的概率低于感染HCV 2型或HCV 3型的患者,其原因为相对于IFN敏感基因型(HCV 2型或3型)的HCV mRNA,IFN抗性基因型(HCV 1型)的HCV mRNA具有更少的UA和UU二核苷酸,从而更难被RNase L切割。

同时,在蛋白水平上,一些病毒也具有特殊的逃逸RNase L策略。泰勒病毒的L*蛋白是一种由病毒的开放阅读框编码的病毒辅助蛋白。L*蛋白通过与RNase L的锚蛋白结构域直接相互作用抑制了该酶活性,从而逃逸OAS/RNase L途径的抗病毒作用,且该逃逸机制是物种特异性的[32]。RNase L抑制剂(RNase L inhibitor,RLI)是细胞内一种特异性抑制RNase L的蛋白,能够拮抗RNase L与2-5A的 结 合,HIV-1[33]以 及 脑 心 肌 炎 病 毒(encephalomyocarditis virus,EMCV)[34-36]在 感 染过程中均可以通过上调细胞内的RLI抑制RNase L。

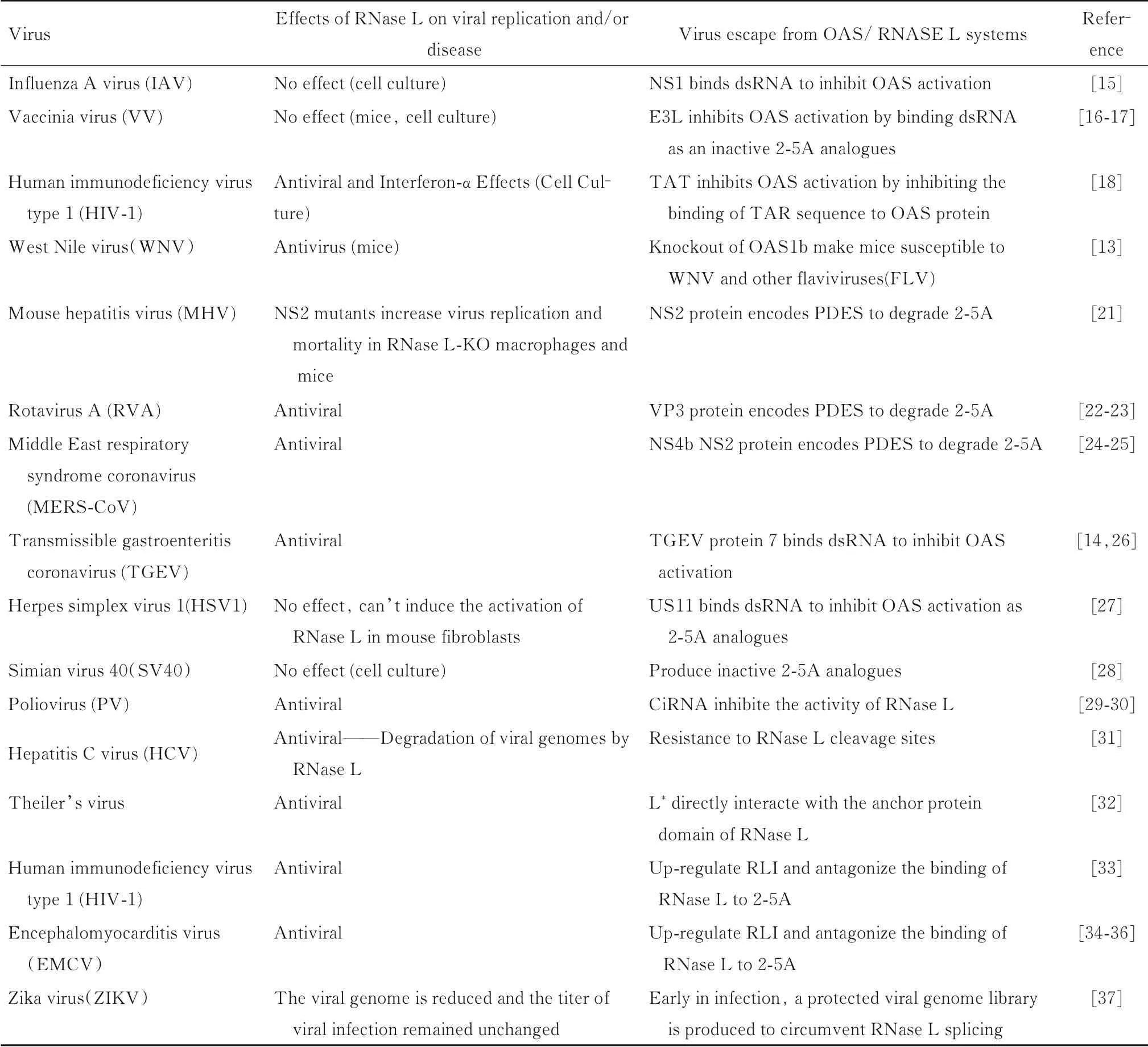

与其他病毒不同,塞卡病毒(Zika virus,ZIKV)感染会使细胞内病毒基因组减少,但是病毒感染滴度不变。ZIKV通过在早期感染过程中产生免受RNase L裂解的病毒基因组库来逃避RNase L的抗病毒活性,即在RNase L激活之前产生足够的病毒量来抵消RNase L对病毒的剪切[37]。本研究所涉及的病毒种类、病毒蛋白及其作用机制见表1。

表1 不同病毒对OAS/RNase L通路抗病毒作用的逃逸机制T ab.1 Escaping mechanisms of antiviral effects of different viruses on OAS/RNase L pathway

4 总结与展望

OAS蛋白家族分别通过OAS/RNase L通路和OASL激活的IFN调节途径产生抗病毒作用,对多种RNA和DNA病毒具有明显的抗病毒作用,具有开发广泛的抗病毒治疗药物的潜力。OAS/RNase L的抗病毒作用不是通过单一机制发生的,而是由不同RNA底物裂解产生的多种效应的组合,而且由于病毒和细胞类型的不同,抗病毒作用也不尽相同[38]。OAS/RNase L系统抗病毒活性机制包括:①通过降解ssRNA病毒基因组RNA从而消除病毒基因组;②通过降解所有DNA病毒和RNA病毒的mRNA从而抑制病毒蛋白的合成;③通过降解病毒复制所需的宿主细胞mRNA和rRNA从而阻碍病毒复制;④引发被感染细胞凋亡抑制病毒复制;⑤RNase L将短RNA片段释放到细胞质中,会激活胞质解旋酶RIG-I和MDA 5,从而激活Ⅰ型IFN的合成,在抗病毒防御中产生积极的反馈[4,39-40]。

目前病毒已经发展出各种策略来逃避OAS/RNase L途径,可能源于病毒对OAS/RNase L系统功能蛋白的不同敏感性,此外病毒复制周期的多样性、不同细胞类型和生物体所产生的抗病毒防御的多样性也可能是导致逃避策略的多样性的原因之一,更加强调了此途径在天然免疫系统中的重要性。一些病毒作用于OAS/RNase L途径的触发物病毒dsRNA,从而抑制OAS催化活性的激活;还有一些病毒作用于第二信使2-5A,阻遏RNase L的二聚激活;另一些病毒则作用于下游,直接抑制RNase L活性。

虽然作为最早被发现的抗病毒通路之一,OAS/RNase L途径抗病毒机制的研究已经十分丰富,但是大多数病毒进化出的逃逸机制尚不明确,仍需要更多的研究为病毒感染疾病的治疗提供依据。近年来的研究[41-44]表明:OAS蛋白家族与多种慢性炎症、自身免疫性疾病、癌症和传染病的免疫调节有关,表明该蛋白家族成员在各种生物过程中的多功能作用,需要进行更加深入的研究。