形式美之“色”及其四大模式

张法

【摘 要】 艺理形式美之色,建立在光、物、眼、心的互动结构之上。西方在焦点透视法和光学理论基础上发展出近代色彩学,随着现代科学和思想的升级,又产生了与之不同的色彩理论。印度在时间一维观上产生的色的理论以是—变—幻—空为基础,体现在平面色法、凹凸色法、细密画法这三种绘画形式中。中国之色的理论由气而生,形成了由黑、白二色到青、赤、黄、白、黑五彩而展开的色的理论体系。从色在以上三大文化四个模式中的同异,可体悟如何才能正确地认识和运用色。

【关键词】 形式美之色;西方色论两模式;中国和印度的色之理论

一、形式美之“色”的理论基础

在艺术上,视觉艺术是以形和色体现出来的,其中的色,虽然主要由视觉艺术呈现,却内蕴审美通感,因而与其他艺术门类相关联。在音乐上,音色为音乐的基本要素。在文学上,不乏由颜色词构成的境界,如“碧知湖外草,红见海东云”(杜甫《晴二首》其一),等等。色不仅体现在艺术作品中,由于其与主体的情感相连,在西方的色彩理论、中国的五行表、印度的八味表中,都与情有对应关系。在中国,色彩的青、赤、黄、白、黑对应于情感的怒、喜、思、忧、恐。在印度,色彩中的紫、白、灰、红、橙、黑、蓝、黄对应于情感的爱、笑、悲、怒、勇、惧、厌、惊。不仅如此,中国的色彩理论还明示了色彩与天地四方相连,天玄地黄、东青南赤、西白北黑,色来于宇宙又体现了宇宙在本质、现象、运动中的统一;印度的色彩理论还彰显了色彩和情感与审美的八种类型相连,按上述的色彩和情感的先后顺序,所对应的八种审美类型分别为:艳情味、滑稽味、悲憫味、暴戾味、英勇味、恐怖味、厌恶味、奇异味。这里,味既是审美类型,又是审美境界。因此,色成为艺理形式美的基本理论。

但是,色又最难把握。虽然在人看来,万物都有各自的固有色彩,但在漆黑的夜晚,物之色是看不见的,而在有光的白天,物体之色方能呈现。任一物体固有其色,这一固有色呈现为怎样的具体之色,却因光线、距离等不同而很不相同,如树林浓密之山,有太阳照射与无太阳照射,呈现出来的色相就不相同,所谓“分野中峰变,阴晴众壑殊”(王维《终南山》)。晴天看山,近看绿郁,远看蔚蓝。周围众物各有其色,但在具体互动中,却可统一为一色。迦梨陀娑在《六季杂咏》中就写过,在白色的月亮下,不仅白莲花、白天鹅,还有迦舍花、茉莉花、七叶树,总之池水、河水、近花远树,“一切都变白”[1]。在历史上,橙色是世间固有之色,但在橘子这种水果从东方传到英国之前,英国人从来不知有orange(橙色)一词,只知道geoluread(黄红交融)。英国人一直知道橙色这种色,但不能将之作为一种“固有色”去把握,而在中国种植的橘子通过印度,连同印度南部一种指称香味的古达罗毗荼方言词汇一道进入英国后,orange(橙色)作为一种物理和文化知识,方被英国人认知,并得到普遍运用。[2]总之,对色的理解甚难。从当下的色理看,色有如下五点特征:

第一,色由光的波长而产生,光因波长不同而产生出红、黄、蓝、绿等不同颜色。总之,色之源在于光,但光本身并不是色,只有在一定的条件下方呈现为色。因此可以说,光可成色,光本非色。这一点甚为重要。

第二,光照在物体上,物体的性质决定哪些波长的光能够显示、哪些波长的光不能显示,而当某波长的光显示出来,物体就形成了某一固定色。由此可知,物之色乃光物互动的结果。同时,物在具体的时空和境遇中是可变的,从这个意义上可以说,在本质上物有固色,而在现象上物无定色。

第三,人拥有以杆状细胞和锥状细胞为主的视觉器官,以此观物[3],物向人呈现出由光物互动而形成的固有色。人的视觉器官,使人所看到的周围世界呈现为一个色彩世界。倘若人无这样的见色之眼,那么世界就无所谓色。因此可以说,色乃光、物、人三者互动的结果,就色需要人的视觉方可呈现来说,物固有色,亦可无色。

第四,光、物、人在具体环境和时空中进行互动而呈现出来的色,是多样的。举例来讲,柳为绿色,在夕阳下则呈现为如夕阳下的新娘般艳丽的“河畔的金柳”(徐志摩《再别康桥》)。就长时段来说,西方强调光,中国强调气。一年四时,气之不同,物之色亦有所变化,比如“水色:春绿、夏碧、秋青、冬黑”(郭熙《林泉高致》)。天地之气按自己的本质运转,“五行、四时、十二月,还相为本也”(《礼记 · 礼运》),这一本质运转体现在事物色彩的变化中,“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉”(刘勰《文心雕龙 · 物色》);同时,人也随着天地四季物色变化,在着衣的色彩运用上,加以相应变化,而达到天人在色彩上的合一,所谓的“五色、六章、十二衣,还相为质也”(《礼记 · 礼运》)。

第五,人的视觉感官与物色相遇(吸收一定波长的光)后,要传导到大脑皮层,经过由文化形成的与色彩相关的心理定式,而得到关于色彩的具体感知,并用相对应的语言表达出来。在这里,色不仅是光、物、眼的互动结果,而且与文化定式及语言性质结合了起来。在对基本色的认知上,一部分新几内亚的语言和澳大利亚土著语言中,只有两个表示色彩的词:明和暗,或根据上下文为白与黑。古希腊人和古阿拉伯人在彩虹中只能辨出三种颜色,但古希腊人看到的是红、黄、紫,古阿拉伯人看到的是红、黄、绿。哈南奴语(菲律宾的一种马来—波利尼西亚语)只有四个表示颜色的词:黑、白、红、绿。纳米比亚的希姆巴部落只有四种表示颜色的词:zoozu(最暗之色,指绿、蓝、红、紫),vapa(白色和一些黄色),borou(绿色和蓝色区块里的其他色调),dumbu(红色和棕色区块里的其他色调)。虽然西方的色彩理论已经形成科学体系,但在文化生活中,英语在色彩上的一级词汇有11个,其中3个不带颜色:black(黑)、white(白)、grey(灰);5个属于牛顿光谱:red(红)、orange(橙)、yellow(黄)、green(绿)、blue(蓝);另3个在上述之外:purple(紫)、brown(棕)、pink(粉红)。法语也有11个一级颜色词,但两个与英语不同:一是violet,与英语的purple(紫)不对应(法语的purple是深紫色);二是brun不同于brown(棕)。就具体的色来讲,中世纪的法语,红色和绿色可以用一个词sinopl来表示。在拉丁语中,找不到任何表示棕色或灰色的词。埃及人喜欢蓝色,并用语言明确表示。希腊语和希伯来语却没有关于蓝色的词,或许并未将之视为一种固定色。英语在11世纪才出现blue(蓝色)一词。“要把希腊文(其次是拉丁文)的颜色词语,按类别前后一致地译成英语、法语、德语或任何一种现代欧洲语言,是不可能的。”[1]总之,因不同的文化模式,人在感受外界色彩时,对之进行了一种新的组织,进而认为,这一组织符合色彩的客观实际,由此产生了各具特色的色彩感受和色彩理论。

以上五点,显示了色的复杂性。不同文化对色的理解,集中地体现在与视觉相关的艺术和审美活动上,艺术和审美之色,配合着文化的建构,以文化之美为目标,寻找到一种艺术的色彩模式,形成人的文化自信,色彩理论从而成为艺理形式美中的一个重要内容。不同的文化,所形成的色彩理论也各不相同,其中,西、印、中三大文化的色彩理论,在世界的艺理与美学中有重要的影响,下面分别论之。

二、西方形式美之“色”的

最初形成

面对固有其色的物体在不同光照中呈现不同颜色的情况,西方文化用实体—区分的方式,难以把握。飞箭之动,可以被分为每一时点,而总括起来,得出本质性认知;但飞箭飞奔时在每一点上的色都不同,因此不可以将每一点之色总括起来,而得出箭在飞奔时的本质性之色。虽然,恩培多克勒和德谟克利特都把四元素(土、气、火、水)与四基色(黑、白、红、绿)对应起来,但如何把色的现象与色的本质关联起来,却甚为困难。倘若箭是红色,箭的红色在飞动中会产生多种多样的色,但却不能由箭的固有红色来加以说明,这超出了一个分科的色彩理论所能讲的范围。与之对照,箭的形始终未变,箭飞动的力学轨迹始终在力的理论范围之内。因此,自古希腊以来西方理论的一个奇特现象就是对色避而不谈。西方的形式美理论从古希腊的黄金比例到斐氏数列,再到曼氏分形几何,都是形的理论,与色无关。近代科学领域,从哥白尼、伽利略到开普勒的系列重大发现,也与色无关。文艺复兴时期的油画通过焦点透视法把光与色固定在一个有包孕性的时点,让时间停顿下来,从而可以呈现色的具体状态,把色在这一时点的丰富变化细腻地表现出来。这一排斥时间带来的变化而将之完全转为无时间的空间的做法,乃西方以实体—区分型思维所达到的一项独特性的成就。在这种历史背景中,琴尼诺 · 琴尼尼(Cennino Cennini)和莱昂 · 巴蒂斯塔 · 阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)以两种不同的方式在绘画之色的技术理论上取得光辉成就,前者的《艺匠手册》(Il Libro dellArte)和后者的《论绘画》(De Pictura)是其理论体现。卡拉瓦乔、米开朗基罗、达 · 芬奇、提香的绘画实践,展现了以实体—区分型思维在绘画上所能达到的最完美的色彩效果。由绘画开始的色彩技术理论与整个西方文化一起演进,在牛顿的光学理论中上升到科学和哲学的高度。牛顿通过在暗室内的科学实验:让光透过暗室窗孔后的一块三棱镜,折射到棱镜后的白屏上,发现折射到白屏上的光呈现出各种颜色。牛顿的实验采用了古希腊让飞箭“不动”和文艺复兴时期的焦点透视方式,建立起以光学为基础的色彩理论。按此理论,色彩由波长形成,如下表所示:

由光波而来的七色理论,经得起实验室的重复验证和现实中的经验实证,由绘画颜料实践形成的技术体系也因之被提升到科学理论的高度。根据科学理论进行色彩研究,一个色彩学体系由之产生,这是一个由三原色—红、黄、蓝到七色,再到多色的体系。[1]这个西方近代色彩体系与其他文化色彩体系区别的是,它形成了对色彩本身的纯色彩研究。它把色首先分为两类:以七色形成的彩色系统和黑、白、灰形成的无色系统。其中,彩色系统的体系性是“3—6—12—多”的层级关系。

三原色:红、黄、蓝,构成三角形,黄在顶端,红在右下角,蓝在左下角。三角形外接圆,圆内成等边六角形,邻边空位正好由原色相加而形成三间色:黄+红=橙;黄+蓝=绿;红+蓝=紫。圆外再画圆,两圆之间分12等分的扇形,原色与间色相加而形成六复色:黄+橙=黄橙;红+橙=红橙;红+紫=红紫;蓝+紫=蓝紫;蓝+绿=蓝绿;黄+绿=黄绿。

将以上12色填在12扇形中,就是有规律的12色相的色轮。西方音乐是7音阶,7音阶又分成严整的12半音。西方色彩是7,7色又展开为严整的12色相。与之相应,无色系中黑、白是两种极端,中间的灰色有很多层次,理论家们也把从黑经过灰到白排出12层次。黑与白相混,是灰色;七色相混,也是灰色。可以说,灰色把彩色系统和无色系统连成一个整体系统。对美学来说,色彩的重要性不在于由其体系构成的差异性,而在于对色彩感受维度扩散的共同性和具体所指及象征体系的差异性。从形式美看色,在视觉上,色与形应是可以互换互通的,视觉又应与其他感官知觉相通,于是可以看到西方学人在色与形式美的共性上,即色形互通和各感官互通的种种理论建构上的努力。

色彩与形状,是视觉所感知的两种基本形式,在其互通性上,与三原色中的红、黄、蓝相对应的形状,巴比特认为是三角形、六角形、圆形;康定斯基认为是正方形、三角形、圆形,并认为紫、橙、绿是由三原色生成的。视觉上不仅有色与形的互通,还有色与线的互通,以及色与角的互通。康定斯基认为,色与线的关系是:

黑色—水平线

白色—垂直线

红、黄、青—斜线(对角线—红;任意直线—黄、青)

而色与角的关系是:

黄—三角形锐角

红—正方形直角

蓝—钝角及其展开(而曲线而圆)

以色彩理论为基础,进行色彩研究的西方理论家还探索着视觉上的色彩与其他感官知觉的关系,首先是色彩与体觉的关系:

暖冷。红橙最暖,蓝绿最冷,其他色彩介于暖(紅)冷(蓝)之间。

轻重。浅色(明度高的色相)有轻盈感,深色(明度低的色相)有沉重感。黄色最亮,紫色最暗,其他色为中间序列。

其次是色彩与听觉的关系。L. 埃斯比尔克(L. Ginsberg)说,钢琴从低音到高音,相应感觉到的色彩顺序是:黑—褐—深红—明红—蓝绿—绿蓝—青—灰—银灰色。又有人做试验,认为低音是红色、中音是橙色、高音是黄色。

再次是色彩与味觉的关系。日本人的实验结果:甜是黄、白、桃红色,酸是绿色,苦是茶、灰、黑色,咸是白、蓝、茶、青色。M. 卡林斯(M. Collins)的实验结果:甜是粉红色、酸是绿色、苦是蓝紫色、咸是蓝色。

然后是色彩与嗅觉的关系。日本人的实验结果:天芥味是桃色、柠檬味是橙色、低温焦油味是暗紫色、二硫化碳味是黄色、南美洲香脂味是浅蓝色、白檀味是茶色。卡林斯的报告:薄荷香是白色、腐烂味是褐色、石灰酸味是暗黄色、蔷薇味是黑色、薰衣草味是淡黄色、石花菜味是绿色。

毫无疑问,人的审美在视、触、听、味、嗅上是有内在统一性的,但在西方实体—区分型思维指导下的理论探索,又无法从这种统一性中提炼并构建出一个具有普适性的理论模型。因此,目前还处在言人人殊的阶段。[1]这一难题是在西方的实体—区分型思维中产生的,在印度文化和中国文化中就不成问题。因此,可以通过印度和中国的色彩理论,去体悟西方的色彩理论何以产生如是困境。

三、印度形式美之

“色”的基本特点

如果说,西方的色彩理论只有在文艺复兴时期运用焦点透视法的绘画中和牛顿的光学实验中,才达到实体—区分型的文化要求,而有了实证性和逻辑性合一的理论呈现;那么,印度文化是—变—幻—空型的思维特点,恰好在色彩上得到最典型的体现。色在时间之流中、在不同光照中不断变化,呈现的就是一个

是—变—幻—空的世界。从而,印度把整个世界和每一事物,都称之为色(rūpa)。色,体现了世界在一维时间中既不断地呈为具体之物的是(bhū),又不断地呈为具体之物的变(bhū)。印度将世界在现象上的是—变一体之bhū(存在),视为一个由rūpe(色)的不断变化而成相的rūpam(形象)世界。与强调空间确定性的、由thing(空间确定的具体物体)-substance(物体的实体性本质)-Being(由全部实体组成的整个世界)所构成的西方的世界不同,强调时间变易性的印度人则认为世界是由rūpam(时间变化之色所代表的物体)-māyā(时间流动中不断由显为幻的物体)-?ūnyatā(整个世界的本质为空)所构成,是一个色—幻—空的世界。这个在现象上以“色”为物征呈现出来的世界,根据《瑜伽师地论》(Yogācāra-bhūmi-?āstra)中的记录,色因需要可分为一色、二色、三色直到十色[2],其中详述了三色论,体现出印度色论的特点。任一rūpa可分为三个方面:varna rūpa(显色)、sa?sthānam(形色)、vij?āpti-rūpa(表色)。显色即物的色彩,有长、短、方、圆、精、细等区别,但在印度人看来,显色不仅是色彩,还包含使色彩发生变化的因素,因此有13种类,“显色者,谓青黄赤白,光影明暗,云烟尘雾,及空一显色”[3]。第一,是以四基色“青黄赤白”为代表的颜色本身;第二,是决定颜色具体呈现的“云烟尘雾”四种天气因素;第三,是天气因素在运行中产生的、决定颜色具体呈现的四种功能“影光明暗”。这12种因素作为色的整体,决定了色一定是动态的、变化的。对本处在动态变化中的色之特点进行总体概括,就是“空”。以上13种类作为一个整体,就是显色。形色,即物的形状。表色,则是把显色和形色都结合在一起的rūpa。从物在时间流动中的本质来讲,“生灭相续,由变异因于先生处不复重生,转于异处或无间或有间或近或远差别生,或即于此处变异生,是名表色”[4]。物之色在时间之流中不断变化。由色的变化性来为物命名,不仅突出印度物体的是—变—幻—空特点,还突出显色、形色、表色三色的合一,彰显了印度文化中的色之特点。

《瑜伽师地论》还提到,“一切显形表色是眼所行眼境界”[5],即色是在与人的视觉互动中呈现的。在现象中,人之眼与物之色相接触,形成具体的色之vi?aya(境)。同一物体,在时间、光线等不同的具体环境中,其色的呈现有所不同。人在位置、距离等不同的具体时空条件中,所见之色有所不同。这种不同,可称为境。境是主客互动的结果。人为同一人,物为同一物,人与物互动而呈现的境却是不同的。色在境中呈现,色成为vi?aya(境),体现的正是事物之色所具有的是—变—幻—空特点。总之,显色、形色、表色要加上境,才能全面地彰显印度色彩理论的基本特点。

虽然色的世界是一个不断变化的世界,一个幻相的世界,但现象之变中又有不变。一物在固定的时段中,是相对稳定的,在不断变化中又有自己的固定色,特别是要用绘画把世界之色用艺术的形式表现出来时,色的体系就成为艺术固有的领域。《毗湿奴最上法往世书》(即《毗湿奴法上往世书》)第三部分《画经》的第四十章第16颂中,提到在世界的各种色彩中,白、黄、红、蓝、黑五种是基本色(mūlara?ga)。[1]《大日经疏》在讲运用颜色营造曼荼罗的圣境时,也提到这五种基本色,只是在不同的象征体系中,次序不同,可以是白、黄、红、蓝、黑,也可以是白、红、黄、蓝、黑。[2]在这五种基本色中,除了来自白昼的白和来自夜晚的黑,正好是西方色彩学中的三原色:黄、红、蓝。可以说,在对色彩规律的把握上,印度与西方有共通性,只是在对色彩性质的理解上有所不同。西方的色彩学是要为一个实体—区分型的世界服务,并按实体—区分的思维进行组织工作,其最经典的体现就是焦点透视的油画,让色彩在纯粹的空间内呈现,并在一个静止的时点上,呈现色彩的丰富性和细腻感。但色的丰富和细腻又是建立在基本色上的,而基本色中的每种色之间又有区别。印度更强调基本色的色与色之间的互渗和转换,在印度的基本色中,蓝色常常被等同于黑色,这两种都可用 “深色”(?yāma)去指涉[3],强调的是二者间的互通。印度的黄色,主要体现为橙色,近似于红的番红花也被认为是黄色。[4]这种黄、橙、红的互通要从色彩的变幻角度去理解。印度的绘画要体现一个在一维时间中不断变化着的世界。当然,不断流动的时间在每一瞬间又是停顿的,这种流动中的停顿,构成印度思想的lak?a?a(相)。相在印度思想中有两种含义:一是前面所讲的在时间中的停顿;二是事物在一定时空中的固有特征。正如色与空相连一样,相在视觉艺术中,既突出事物在一个时点上的停顿,又体现事物在一定时空中的固有特征,还体现时点和特征与本质之空的关联。这三者的合一,构成印度绘画艺术的特点。最初,在阿旃陀石窟前期壁画(公元前1世纪至公元2世纪)的animonnata(平面画法)中呈现出来。人和物都用其固有色平涂描绘,根据绘画的二维空间,把现实流动之色转为停顿之相,突出固定色,然后再显示固定色在时间流动中的变化,由此形成时间一瞬之是与整个事件之变的统一,并以二者的张力,体现世界的幻空结构。随后,印度的平面画法与来自希腊的立体光影画法互动,产生了具有立体色影效果的(凹凸画法)nimonnata,这在阿旃陀石窟后期(450—650)的壁画中得以呈现,即把时间在本质上的流动与瞬间的停顿结合起来,形成一种新的印度绘画之相。在诸种凹凸画法中,有两种甚为重要:一是晕染法,即以色彩明暗的层次变化,来强调时间瞬间的停顿之相;二是高光法,即在画面整体结构中,既突出时间变化,又要把這一变化体现在突出重要的人与物上。如果说晕染法体现了与西方画法的相似,那么高光法则彰显了与西方画法的不同。这一不同的根本在于,西方是时间绝对停顿后的空间画面;印度是时间变化(画的整体结构)与时间不变(画中某一具体的人或物)的统一。之后,莫卧尔王朝的阿克巴时期(1556—1605),印度画与伊斯兰国家和地区、特别是伊朗的细密画互动,产生了印度细密画:一方面沿袭原来平面画法的以固定色描绘人或物;另一方面在画面结构上对时间变化,作了一种印伊之间的新结合。总体而言,印度的三种画法,都围绕着把绘画的平面空间转换成瞬间之相与时段之变为一体的印度型观念,其中的色彩处理,体现了五种基本色在是—变—幻—空中的印度特点。总之,印度之色的特点,从室利圣符图中基本色彩的可变性中体现出来(图见前面几讲),这与西方基本色和中国基本色在基本图中的固定不变,大不相同,而印度绘画之所以产生三类画法也由此方可理解。

四、中国形式美之

“色”的基本特点

中国的色彩理论,不像西方那样,以科学实验中的光为基础,以让时间停顿的焦点透视来呈现,也不像印度那样,基本色本身处在宇宙的是—变—幻—空之中,绘画的色彩主要通过在时间一维基础上把时段与时点结合起来进行表现;而是时空兼顾,形成本体上的由宇宙之气产生基本色,又在时空的运行中由基本色产生千色万色。中国的色彩理论,在《左传 · 昭公 · 元年》《礼记 · 礼运》《周礼 · 考工记》中得以体现。《左传》中记载:“天有六气,降生五味,发为五色,征为五声。”这里,六气即天地四方之气,五色是中国的基本色:青、红、黄、白、黑。《礼记》中关于五基本色在一年四季十二月的运行中各不相同又周而复始的记述:“五行四时十二月,还相为本也。”《周礼 · 考工记》把宇宙之色与绘画之事结合起来,归纳为五点,形成了中国的色彩理论体系:

(一)画缋之事,杂五色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。(二)青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也。(三)青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之黼,黑与青谓之黻,五采备谓之绣。(四)土以黄,其象方,天时变,火以圜,山以章,水以龙,鸟兽蛇。(五)杂四时五色之位以章之,谓之巧。凡画缋之事,后素功。

以上第一点是色彩的总体系,中国色彩是由天地四方之气的性质决定的,天之色是玄;地之色是黄;东、南、西、北四方之色为青、赤、白、黑。这里要注意的是,天之玄是从春之青到冬之黑运行的一个综合,可共为最基本色之黑(夜晚之气所生的光);地之黄是青、赤、白、黑的一个综合,可共为基本色之白(白天之气所生的光)。第二点是天地四方的基本色相配,从具体一天到整体一年,看色彩变化的共同规律。方位同时又是时间,一天中太阳从东到西的运行,使色彩从东方青到西方白有了交会变化;一年中太阳南北往还的运行,使色彩从南方赤到北方黑有了交会变化;天月季年有规律的循环,使天之玄与地之黄有了交会变化。天地万色正是在天地运转中由基本色而产生的。第三点是季节的顺序进行,春夏秋冬,之后又是春……给色彩带来的交会变化是:春之青与夏之赤、夏之赤与秋之白、秋之白与冬之黑,然后又是冬之黑与春之青……这一变化中还包括了天玄地黄。自然色的这一变化在以色彩为亮点的、法天的朝廷冕服中体现出来,即以亮色为主的文、章和以暗色为主的黼、黻,在对春夏秋冬四色加以分别组织后,还把地之黄和天之玄加了进去,形成色彩体系的“五彩”。这里的五彩,就是青、赤、白、黑加黄构成的以阴为主之色和青、赤、白、黑加玄构成的以阳为主之色。天地阴阳交汇成整体性的五彩。第四点是色彩与形状(方圆)的互动,以及通过各类具体形象如山、鸟、兽、蛇的体现,即由基本色到具体色,再到天地中色的具体形象色的体现。第五点是用绘画去表现天地的色彩规律和天地间的具体形象,强调了如何按天地规律去使用色彩:“杂四时五色之位以章之,谓之巧。”这种注重巧的色彩体系在汉代因气与阴阳、五行思想的合一而有了体系性的表述,其核心是按天地五行规律而来的五行相生(木生火、火生土、土生金、金生水、水生木)和相克(金克木、木克土、土克水、水克火、火克金)规律。这一规律体现在色彩上,五行的木(东)、火(南)、土(中)、金(西)、水(北),产生本质性的正色:青、赤、黄、白、黑。正色在运行中相生相克产生间色:克是以克者之色为主、被克之色为辅的混合色;生是以生出之色为主、催生之色为辅的混合色;和是二者等量相加产生的平衡之色。具体可推演如下:

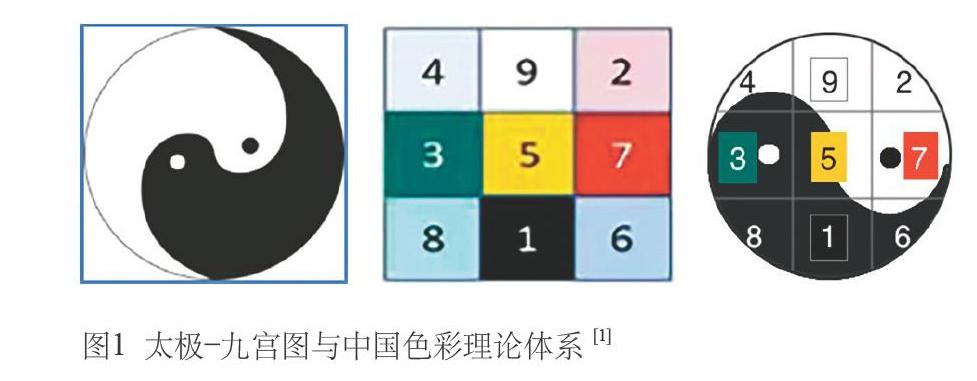

木(青)生火(赤)为赤主青辅之色。

火(赤)生土(黄)为黄主赤辅之色。

土(黄)生金(白)为白主黄辅之色。

金(白)生水(黑)为黑主白辅之色。

水(黑)生木(青)为青主黑辅之色。

金(白)克木(青)为白主青辅之色。

木(青)克土(黄)为青主黄辅之色。

土(黄)克火(赤)为黄主赤辅之色。

火(赤)克水(黑)为赤主黑辅之色。

水(黑)克金(白)为黑主白辅之色。

在上述10種间色中需要注意的是,“生”要有从前者渐弱到后者渐强的动态趋势;“克”要有从前者渐强到后者渐弱的动态趋势。色要生动,就要把生与克这两字的动态体现出来。依上面之理,平衡色即为:木(青)与火(赤)等量相加成为青赤调和之色,其他以此类推。但这只是理论,五种基本色相克相生具体成为怎样的色,细看又有差别。比如,同样是白,在不同的物体上,各不相同,以《说文》中关于各物体之白为例—人之白曰皙,老人之白为皤,鸟之白叫?(也可叫翯,《说文》:“鸟白肥泽貌”,段注:“翯与?音义皆同”),霜雪之白称皑,草萼之白称皅,玉石之白称皦,太阳之白叫皢,月之白称皎……这些事物之白,或因物体本身的性质(如玉石、霜雪),或因与他物的互动(如太阳、草萼)而显出白来,前者为本色,但因物之质不同而有差异;后者为间色,也因本色和互动因素不同而不同,草为白中有绿或有黄,日为白中有红。因此,据赵晓驰统计,先秦文献中关于白类的词汇有单音节词19个:白、素、缟、皓(皜/暠)、皎(皦)、皙、皤(蕃、繁)、顠、的、皬、斯、颢、翯、翰、瑳、皑、鹤、皭、皏;复音节词31个:皎皎、颢颢、皓皓(皜皜)、鹤鹤、翯翯、皭皭、皓(皜、暠)然、缟然、皬然、皭然、皏然、皤如、缟素、斑白、皓白、白皙、白素、素白、白皓、交白、洁白、素缟、青白、白色、白采、正白、纯白、精白、粹白、大白、窃脂。[1]由此可知,中国色彩体系由本质之色到具体之色,再到具体的本质之色和间色,是非常丰富的,而且是把现象与本质结合在一起进行考虑的。但是,当颜色被运用于礼制中,用来区别等级,除了把朝代之色与天道运行结合起来之外,就是区分正色和间色。正色因与本色相关,位高;间色由本色产生,位低。正色是清楚的,体现在具体物体(如服饰)上也是清楚的;间色则因具体的呈现不同,在本质上不设定论,在现象上却有标准。文献中的间色,主要有两说:一是晋代学人环济的《丧服要略》中提到的绀、红、缥、紫、流黄五色;二是梁代学人皇侃的《礼记义疏 · 玉藻》中提到的绿、红、碧、紫、骝黄五色。但这只适合针对某一具体物(如冕服体系而言)的现象之色,而非本质上的定论。实际上,只要是五行生克及相加相和产生的色,都为间色。《周礼 · 考工记》中的色彩理论只讲本色和间色的基本原则,并不讲何为间色。而讲本质在现象上的具体呈现时,就如第四点,将之具体到冕服的十二章图案上,但不是就十二章图案本身讲,而是与宇宙规律关联起来讲,特别强调了“天时变”。冕服图案之色彩,不应该被视为凝固的,而是要从已经固定的色上,体会天地中不断变幻之色和不变的本质之色,还要体会气之流行、物色变化之中的不变之道,以及十二章对天地之道的象征意义。正是在这个意义上,最后一点特别强调了“杂四时五色之位以章之,谓之巧 ”,这里不讲“六合四方”,而讲“四时五色”,即在东西南北中的框架中,强调四时的时变。在时变中,每一物之色,都在天地四方的整体运行中呈现特别的面貌,而每一“时现”后面都有本质之色运行的规律。“十二章”正是中国型色彩关系的典型体现,对于色彩本身来说,是如何理解色彩的本质与现象及其运行之道;对画缋来讲,是如何体会十二章的用色方式,并能准确而灵活地运用在每一类色彩使用之中的方法,即“巧”。“后素功”讲的是十二章体系中留白之虚与图案之实的关系,以及这一关系对宇宙规律的象征性体现。当色彩的演进汇成五色之时,中国的色彩体系如下:黑与白是体现天地阴阳之气的根本性的第一层次之色。先秦文献中“绘事后素”之素,就是根本性的白;唐宋以后“墨分五彩”之墨,就是根本性的黑。这根本性的黑与白,就是太极图中的黑与白。与天地运行相连的青、赤、黄、白、黑中的黑白,是由阴阳黑白而生的五行基本色,这里的黑白是第二层次的,可以说就是九宫格中的四方之色。正如太极图与九宫图叠合,构成中国的太极九宫图一样,把阴阳的黑、白与五行的青、赤、黄、白、黑叠合起来,就构成了中国色彩理论中的基本色,如图1所示:

五、西方形式美之

“色”的现代转型

西方的色彩理论,在实体—区分型思维中,抓住一个确定性的本质之是(substance),在牛顿的光学实验中最终得以呈现:色是由光波决定的。然而,牛顿认为光是实体性的粒子。这样,光粒子达到了西方思维要求的色的空间存在上的实体性、不以人的意志而改变的客观独立性、超越现象的本质性。但是,另有科学家在实验室中发现,光不是空间性的实体之粒,而乃时间性的流动之波。光为波的理论,从克里斯蒂安 · 惠更斯(Christiaan Huygens)到托马斯 · 杨(Thomas Young),再到詹姆斯 · 克拉克 · 麦克韦斯(James Clerk Maxwell),经过科学家们的连续努力,由弱而强,最后到爱因斯坦发现了光波同时具有波和粒子的双重性质,波与粒子统一了起来。路易 · 维克多 · 德布罗意(Louis Victor de Broglie)在此基础上提出了一切物质都同时具有波与粒的特质。波粒二象性的理论把光的重要性提到了与形一样的高度。可以说,光的理论形成也是西方科学思想由近代向现代转折的主要标志之一。光不仅是空间性的粒子,还是时间性的波。那么,色既为流动的波,古典画家所画出的固定性的色,就与客观事物不完全相符了。在追求色究竟为何的本质之是(substance)中,西方画坛产生了不同于古典绘画的印象派。印象派并不仅如其命名者所贬低的那样,是用画反映色在某一时点中的具体性,如莫奈反复画同一地点的麦草垛(自然物,图2A)和鲁昂大教堂(文化物)在不同光照中显出的不同色,还通过画各种光照中的同一物体来呈现色的本来面貌,任一色相以及任一色点都是多种色的混一。古典画家画的色是色的现象,印象派画家画的色才是色的本质。这一色的本质在所有印象派画家的画中都得到了体现,特别是在乔治 · 修拉(Georges Seurat)的画中,点彩这一色彩的本质体现的较为鲜明(图2B)。古典绘画通过焦点透视对一幅画所有细部的色都进行了细腻的呈现,而实际上人眼聚焦一点观看对象色彩时,应当是眼聚焦处清楚,焦点周围模糊,如埃德加 · 德加(Edgar Degas)的《舞台上的舞女》(图2C)和皮埃尔—奥古斯都 · 雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)的《萨玛丽夫人像》(图2D),形成凝视时所产生的色相。

图2A 莫奈,《麦草垛》 图2B 修拉,《阿尼埃的浴者》

图2C 德加,《舞台上的舞女》 图2D 雷诺阿,《萨玛丽夫人像》

总之,印象派在物体之色(本质上)是怎样的和物体之色在人去看时(本质上)是怎样的这两点的处理上,呈现出完全不同于古典派的新观念。不过,这两点基本上是在焦点透视的空间结构中表现出来的。如果说,光本质上是一种波,具有时间性,波粒在二象互换中也会使光粒子内蕴时间性;那么,色在画面上的呈现也应有时间性。从古希腊以来一直追求并在文艺复兴时期得到完成的空间性的绘画,一旦引入时间就完全变了,这就是绘画史论家所讲的从印象派到后期印象派的转变。这一转变为西方绘画划出一条分界线,以前是焦点透视的西方古典画,转变后走向了无焦点的西方现代画。这是一个无比多样、异常丰富,至今仍没有结束的演进过程。如果只从色彩的角度来看,构图上的时间化和色彩上的平面化中,画面引进时间,人物可以变形,物体可以变体,同时要在时间中保持色的固定性,如印度画和中国画中的平面色彩等特点,在后期印象派的画中出现得越来越多。从长时段和逻辑链来看,高更到马蒂斯的演进脉络较为明显。高更的《头悬光轮的自画像》(图3A)、《两位塔希提女人》《雅各与天使搏斗》等画作,平面色彩的意味极其浓厚;马蒂斯的《生活的欢乐》《红色中的和谐》《舞蹈》(图3B)等画作,完成了从色的晕染到完全为色的平面的演进。一方面以晕染色和平面色两种方式在画中呈现时间,另一方面使画中形象出現与焦点透视不同的变形。这种特征在塞尚的《那不勒斯的午后》(图3C)、《浴者与渔夫垂钓》等画作中已经出现,而在以后的各类现代派画作中成为常态。就色彩来说,不仅因人、物、景在不同时点上的出现而随之相应变化;也因人看物时的情感不同而相应变化,这在塞尚、高更、梵 · 高的画作中得到淋漓尽致的体现,在他们的作品中,形状的变异以及随形所呈现的色彩,均迸发出强烈的情感。

总之,色来于光,光为波,波是时间的流动,这一科学定论使西方绘画在色上发生了根本性的变化,主要体现为上面讲的四大特点:点彩之色、凝视之色、平面之色、主观之色。但这一变化又是在实体—区分型思维中产生的,一些画家专注于色之本色,从色之为色去追问色的意义,这从彼埃 · 蒙德里安(Piet Mondrian)到马克 · 罗斯科(Mark Rothko),再到伊夫 · 克莱因(Yves Klein)和巴内特 · 纽曼(Barnett Newman)的演进脉络中体现出来。蒙德里安不仅迷恋于色本身的构成,如《黄蓝构成》《蓝黑构成》《红黄蓝构成》(图4A)等作品,还用纯粹的色的构成去想象一种色之外的东西,如《特拉法加广场》《百老汇爵士乐》等作品。而罗斯科和克莱因的画仅从标题就可知其为色本身,如罗斯科的《橙红黄》《白色中心》(图4B)、《蓝色中的白色和绿色》,克莱因的《无题蓝色单色画》《无题金色单色画》《无题玫瑰红和金色单色画》等,两人也都有用颜色指向具体事物的画作,如克莱因的《克莱因奉献给圣—玛丽的还愿物》《月亮Ⅱ》(图4C),罗科斯的《科尔马利的蓝色窗子》。此外,罗斯科还用“无题”系列去让人任意想象颜色之外的东西。纽曼的画作则使用一体性的单色,让人去感受色本身,如《安娜之光》《英勇而崇高的人》《滑动》(图4D)、《野外》,等等。这种以色求色的方向,应为西方实体—区分型思维在色彩科学升级后必然的演进方向,可说是“为色而色”。

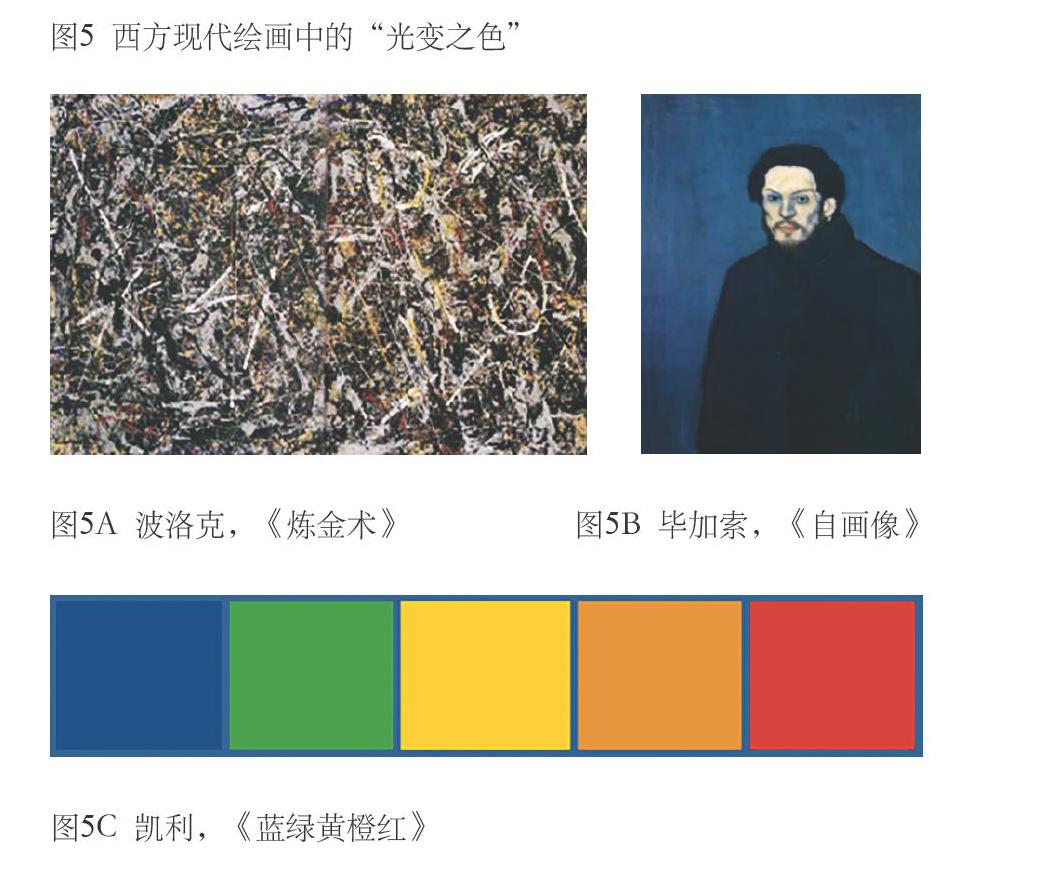

色除了以上五种演进方向(色的点彩混杂、色的中心明晰远处模糊、色的平面化、色表情感、为色而色)之外,还产生了两种与科学理论相呼应的变化演进:一是把光与相对论关联起来的基本色的变化演进;二是把光与科学实验进展关联起来的冷暖色的变化演进。

先看第一种—基本色的变化演进。光是在时间中流动的波,当光的时间之“动”接近光速时会怎样呢?当一个人在一辆接近光速行进的火车上看事物之时,物体在他看来带有何种色彩取决于相对运动。从接近光速的火车尾部看出去,远离而去的草会呈现红色而非绿色;反之,迎面而来的草看上去会带上蓝色;至于在侧面,草色则会呈现位于光谱中段的黄、

橙、绿诸色调。所有这些色彩上的变化,都是由于速度的增加造成空间发生严重收缩所致。当达到光速时,前与后变成一体,故所有的色彩都将合聚到一起。我们不妨再信马由缰地让想象驰骋一番,设想一下在无限薄的扁片上,实际该呈现什么色彩。白光带有光谱中的所有色彩,因此有理由将之设定在光速这一数值上,而色调则会是清一色的白。不过,我们从小便知道,如果把所有的色彩掺合到一起,得到的会是乌突突的灰褐色,因此也有理由认为此时的空间会呈现这种色彩。黑色表示没有光,它是唯一不会因速度达到光速而变化的色调。那么,在光速情况下可能呈现的色彩只有白、黑、灰、褐这几种中性色调,而看不出与彩虹所包含的色彩有任何关联。立体画家毕加索和波洛克虽然不知道这一科学性极强的内容,但他们在绘画创作中,减少了色彩的数量。不像野兽派画作那样色彩斑斓,而基本上只用“土色”表现自己的新空间,这四种颜色就是白、黑、褐与灰,正是物体运动接近光速时所可能看到的色调。立体派把阴影的一致性也给消除了。按照牛顿力学的范式,物体的阴影必然要位于光源的对面;对这一法则的任何改变,都将带来绝对空间、绝对时间和相对性的光三者是否正确的问题。如今立体派不考虑光源位于何处,径自将阴影或东或西地涂布在各个小图块上,这让观者重新考虑“光投下影子”这句话是否真的有意义。绘画中有一种光色立体感技法,其表现原理是光色强的物体看上去要比光色暗的物体显得近些。波洛克在自己的不少画作里反其道而行之,比如画一个苹果,文艺复兴时期的画家会在画中苹果最临近观者的位置上添一点白色,然后使苹果的光色在移向边缘时逐渐减弱;而波洛克则在应当点白的位置上点些黑,然后让光色在移向外缘时不断加强,从而阴影变得无序,长度变短,纵深感莫衷一是(图5A)。这些都是物体阴影在接近光速时大概会呈现的样子。[1]在正常时速里,由光而来的基本色是红、黄、蓝,整个古典绘画都是建立在这一色彩体系上的。在光速里,由光而来的基本色是黑、白、灰、褐,不少现代派绘画是与这一色彩体系相符合的。这一演进可称为:光变之色。

再来看第二种—冷暖色的变化演进。牛顿在《光学》一书中认为,在光带诸色照向物体之时,最暗而力量最弱且最容易被折射面所偏折的是紫色,性质略同的是紧靠紫色的蓝色,最大而力强且偏折度最轻的是红色。自此以后,蓝冷红暖成为知识定论。然而,随着19世纪中叶时本生灯[1]的出现,这一观念开始改变。本生灯能产生带有红、橙、黄、蓝等色调的火苗,蓝色火苗最为炽热,从而火苗中能量最高的色调是蓝而不是红。在此之前,约翰 · 威廉 · 里特尔(Johann Wilhelm Ritter)发现“黑光”在位于光谱的蓝紫一端(因此又称为紫外光)时,其热会升高水温,灼伤皮肤。在詹姆斯 · 克拉克 · 麦克斯韦(James Clerk Maxwell)的电磁波座次表上,一端是高能量的伽马射线,另一端是长且蜿蜒的无线电波,电磁波的波长越短,能量就越高,恰恰与传统的光色能量座次相左。紫外光邻近蓝光而波长更短,因此拥有比邻近红光而波长更长的红外光更强的能量。天文学上呈现了与麦克斯韦公式一样的现象:最炽热的恒星年轻而光色白中透蓝,如黄道十二宫中金牛座的昴星团内就有一大批这样的星星。另外,像参宿四(猎户座a星)这类红巨星光色发红,却是老而冷的星体。多普勒效应[2]与爱因斯坦相对论性速度结合的结果说明,当物体以接近光的速度冲向观测者时,其光色要带上蓝色调,远去时则带上红色调。从而,红色代表膨脹、代表远离;蓝色则代表收缩、代表接近。正如星系的红移确凿地告诉人们,宇宙正处于膨胀之中。这样一来,在新物理学中,蓝色乃火的光色,红色属冰的光色,正好与古典光色理论相反。当欧洲大大小小的化学实验室都装上了本生灯时,法国印象派艺术家也发现了蓝色有令人兴奋的力量。在科学与艺术的结合上,新的蓝颜料也在化学实验室里被制造出来。因此,无论在艺术领域还是在科学领域,蓝色一跃成为主色。蓝色在被莫奈、高更和梵 · 高用来表现高能量状态之后,逐渐占据了19世纪末叶西方画作的中心地位。蓝色占领画布的趋势虽然开始艰难,但很快就以巨大的活力在野兽派作品中脱颖而出,表现在树上、面孔上、草地上,或其他任何物体上。蓝色甚至成为毕加索整整一个艺术时期的色调,如图5B所呈现的那样。[3] 20世纪中期,埃斯沃兹 · 凯利(Ellsworth Kelly)发表了绘画作品《蓝绿黄橙红》,以人们熟知的彩虹为主题,但其排序却是蓝色在先而红色在最后(图5C),与古典光学和化学中的排序正好相反。[4]

西方色彩学的演进呈现了建立在近代光学和现代光学上的两套不同的色彩体系,同时产生了两种不同画型的色彩理论。从文艺复兴时期以来空间型绘画的色彩理论和科学与思想升级后现代派绘画的色彩理论中,可以悟出,如何看见色和如何表现色与文化类型紧密相关。统观西方与印度和中国这三大文化中不同的色彩模式,可以说,西方近代科学中的色彩理论,对应着中观世界的现实;西方现代科学中的色彩理论,对应着微观和宏观世界的现实。印度和中国的色彩理论,是把微观、中观、宏观现实作为一个整体把握的色彩理论,但二者进行把握的方式又是不同的。正因为存在不同,在理论上如何统合西方的两种色彩理论,进而如何从理论上统合四大色彩模式,是我们经常会遇到而尚未被解决的问题。

[1] [印度]迦梨陀娑:《六季杂咏》,黄宝生译,中西书局2017年版,第19页。

[2] 参见[英]加文·埃文斯:《颜色的故事》,朱敬译,海南出版社2019年版,第39—40页。

[3] 眼中的杆状细胞用于夜间微弱星光下的视觉调整,椎状细胞用于白天一般日光下的视觉调整。杆状细胞极为敏感,发出信号,对单一的光子进行吸收。锥状细胞有红、绿、蓝三种,因每种内含的一种色素优先吸收光谱中一个区域的光(短波长光、中波长光、长波长光)而得名。感光细胞产生信号,通过神经脉冲传给双极细胞,再由之传给视网膜神经节细胞,最后把信息传给大脑。

[1] 此引文及上面关于颜色和语言关系的知识,参见[英]特列沃·兰姆、贾宁·布里奥编:《色彩》,刘国彬译,华夏出版社2006年版,第159—189页。[1] 光谱从红到紫是连续不断的,牛顿将之定为七色,因其相信光的振动与和声的振动相似,从而基色的数目应与全音阶的七个音调对应一致。在这个意义上,西方七音阶的结构与音乐和谐的思想,决定了牛顿在对光谱进行分段时,把每一谱段的宽度对应于音阶中七个整数的比率。根据《艺术与宇宙》一书的页下注:牛顿在1669年有关颜色的讲座和文章中,只描写了五种基色:红、黄、绿、蓝、紫。1671年才引进了合成色。“橙与青似为后加上去的,目的是使颜色的总数达到7种”,他“选择青作为一种独特的光谱色彩,无疑受到牛顿时代商业中某些突出事件的影响。印度染料(青色)在16世纪引入欧洲,此后得到了广泛应用。今天大部分科学家只有在色谱一览表中才会碰到‘青这个术语”。参见[英]约翰·巴罗:《艺术与宇宙》,舒运祥译,上海科学技术出版社2001年版,第247頁。

[1] 关于色彩在西方文化中的复杂性,从三本相关著作中可以看出,其中两本是前面引用过的特列沃·兰姆与贾宁·布里奥合编的《色彩》、加文·埃文斯的《颜色的故事》;另一本是[美]戴维·卡斯坦、[英]斯蒂芬·法辛:《谈颜论色》,徐嘉译,北京大学出版社2020年版。

[2] [印度]弥勒论师:《瑜伽师地论》(壹),杨航、康晓红整理,西北大学出版社2005年版,第37页。

[3] [印度]弥勒论师:《瑜伽师地论》(壹),杨航、康晓红整理,第2页。

[4] [印度]弥勒论师:《瑜伽师地论》(壹),杨航、康晓红整理,第2页

[5] [印度]弥勒论师:《瑜伽师地论》(壹),杨航、康晓红整理,第2页。

[1] Parul Dave Mukherji trans., The Citrasūtra of the Vis?udharmottara Purā?a (New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2001), 134.

[2] 善无畏阿阇梨述,一行阿阇梨记:《大毗卢遮那成佛经疏》,正法船印经会2015年版,第300—301页。

[3] 段南:《再论印度绘画的“凹凸法”》,《西域研究》2019年第1期。

[4] [德]爱娃·海勒:《色彩的性格》,吴彤译,中央编译出版社2013年版,第390页。

[1] 赵晓驰:《隋前汉语颜色词研究》,博士学位论文,苏州大学,2010年,第100—105页。

[1] 上面太极—九宫图的方位数字配色,是考虑到五行体系中的1和6为水、2和7为火、3和8为木、4和9为金、5和10为土,九宫图中的方位与数、色在配位上强调的是动态关系。

[1] 此段内容来自[美]伦纳德·史莱因:《艺术与物理学》,暴永宁、吴伯泽译,吉林人民出版社2002年版,第222—223页。基本为其书中原文,只有个别词汇依文意略作了改动。

[1] 此灯为德国化学家罗伯特·威廉·本生(Robert Wilhelm Bunsen)装备海德堡大学化学实验室而发明的以煤气为燃料的加热器。先让煤气和空气在灯内充分混合,从而使煤气燃烧完全,得到无光高温火焰。火焰分三层:内层为水蒸气、一氧化碳、氢、二氧化碳和氮、氧的混合物,温度约300℃,称为焰心。中层内煤气开始燃烧,但燃烧不完全,火焰呈淡蓝色,温度约500℃,称还原焰。外层煤气燃烧完全,火焰呈淡紫色,温度可达800~900℃,称为氧化焰,此处的温度最高,故加热时利用氧化焰。该灯因此以本生的名字来命名。

[2] 多普勒效应是由奥地利物理学家及数学家克里斯蒂安·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler)提出且以他的名字命名的。这一理论的主要内容为:物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化。

[3] 参见[美]伦纳德·史莱因:《艺术与物理学》,暴永宁、吴伯泽译,第210—211页。

[4] 参见[美]伦纳德·史莱因:《艺术与物理学》,暴永宁、吴伯泽译,第213页。