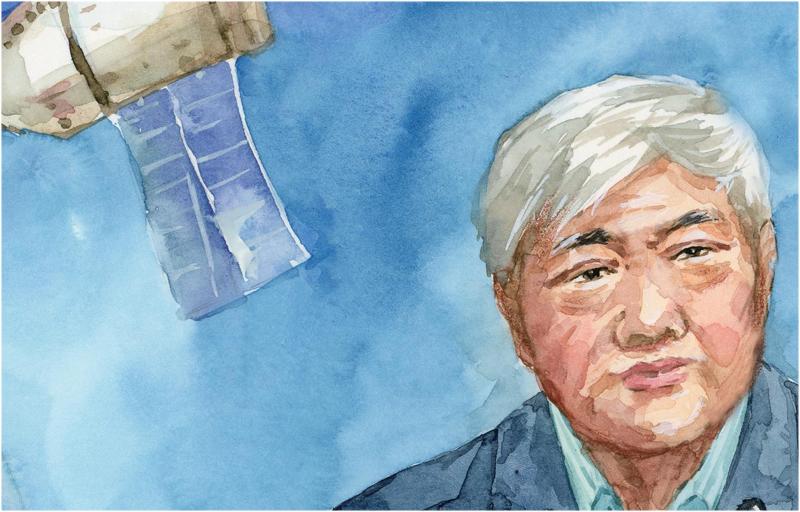

戚发轫:挺进太空的梦想缔造者

邵红能

永不放弃的航天初心

戚发轫5岁时跟随家人迁往辽宁大连,小时候的他只知道自己是满洲国人。1945年,苏联红军解放了大连。在戚发轫的第一堂中学课上,老师告诉他们:“我们的祖国叫中国,我们是中国人。”从此,这句话如钢浇铁铸般注入他的信念、理想和灵魂。

1952年大学统一招生,19岁的戚发轫报考了清华大学航空系(原北京航空学院,在清华大学授课)。1957年9月,大学毕业后被分配到成立不久的国防部第五研究院工作,这是新中国第一个为研制导弹和火箭而成立的研究院,时任院长的钱学森亲自给他们主讲《导弹概论》。

20世纪50年代末到60年代初,戚发轫参与了中国第一枚仿制导弹——东风一号的研制工作。由于中苏关系继续恶化,不久前苏联专家全部撤出中国,并带走了所有资料。当时首枚导弹东风二号已经在研制中,在备受打击的同时,戚发轫等人清醒地意识到:“靠别人靠不了,只能靠自己。”

1964年,东风二号成功发射。同年10月,中国第一颗原子弹爆炸成功;1966年10月,两弹结合成功。接下来,戚发轫参与结构和总体设计工作的东风四号和长征一号都成功发射。

从“零”到有的航天路

中国空间技术研究院从1956年建院开始,先后研制出了人造地球卫星、载人飞船和空间探测器等一系列用于开发太空的航天器。在这过程中,戚发轫几乎参与了每个重要节点。从导弹研究、运载火箭研究、卫星研究再到神舟飞船,只要是国家需要的地方,他都克服困难、担起重任。究其原因,戚发轫说,人生最大的爱是爱国,只要有了这么一个信念,什么事都好处理了。

20世纪60年代末,戚发轫接到任务,加入东方红一号(中国第一颗人造卫星)设计团队,主抓地面实验方案。当时,由于国外的严密封锁,中国的研制人员连卫星长什么样都不知道,最基本的研制条件也不具备。“当时没有先进的计算机,我们就用手摇计算器算,用手一笔笔地记;在纸上画图纸、爬格子,是设计师的必修课;没有低温实验室,我们就去海军的冷库做,出来的时候,塑料鞋子都被冻裂了。”为实现航天领域“零”的突破,戚发轫与老一代科学家们想尽一切办法战胜困难。终于,1970年4月,东方红一号卫星进入太空。

“空天报国”的航天精神

1992年,载人航天工程正式批复,随后载人飞船立项,已经59岁的戚发轫被任命为神舟飞船总设计师,接下重任。1999年11月20日,中国第一艘无人试验飞船神舟一号成功发射,迈出了载人航天工程的第一步。2003年,中国第一艘载人飞船神舟五号发射成功,航天员杨利伟在轨飞行14圈,圆满完成中国首次载人航天飞行。由此,中国成为继苏联和美国之后,第三个独立掌握载人航天技术的国家。那一刻,许多人都激动地流下了眼泪,戚发轫却平静如常:“我们花了11年时间,没有把握,不会把杨利伟送上天。”

戚发轫曾在演讲中说:“中国的航天事业起步晚,但是我们发展快!我们不怕输在起跑线上。很可能我们在起跑線上表现不那么完美,但是不要怕,人生、事业是马拉松。”很多接触过戚发轫的人都有这样的感觉,只要聊起航天,他就有很多话说。有人说,戚发轫是新中国航天事业的一部简史,他见证了新中国航天事业的每一次辉煌。

戚发轫说:“希望到2035年,中国航天事业能进入强国行列,这靠什么,靠精神。”伟大事业都始于梦想、伟大事业都基于创新、伟大事业都成于实干。戚发轫激励青年人,“一代人有一代人的使命,国家、事业甚至个人要想发展、强大、超过别人,靠不了别人,只能靠自己。”

从东方红一号升空至今,中国航天事业取得长足进步,中国人探索太空的脚步迈得稳、迈得远。为了早日实现建设航天强国的伟大梦想,就需要弘扬戚发轫这种敢于战胜一切艰难险阻,勇于攀登航天科技高峰的精神。这种精神,就是“两弹一星”精神;这种精神,就是不管条件如何变化,始终坚持自力更生、艰苦奋斗的精神。