神经系统疾病转化医学学科管理探讨

裴春丽,杨祎林,徐贝贝

(首都医科大学附属北京天坛医院科技处,北京 100070)

当前,我国脑肿瘤、脑血管病、神经退行性疾病等神经系统疾病的患病总人数众多,且是中、老年致死和致残的主要原因之一,严重威胁人口健康和经济社会发展。目前,我国在脑疾病治疗的创新药物方面90%以上依赖进口,国内相关治疗研究明显滞后。对此,我国启动“脑科学与类脑研究”计划,瞄准国家重大需求和人民健康,研究神经系统疾病的发病机理,揭示遗传基础和治疗靶点,以实现疾病早期诊治和干预,降低发病率、致残率和死亡率[1]。

转化医学自概念提出至今,在国内外掀起广泛的研究热潮,目前,其已具备学科化发展的基本要素,正作为一个新兴的学科逐渐壮大和发展[2]。转化医学核心理念是以临床问题为导向,运用基础研究手段探究疾病机制、发现潜在治疗靶点,从而将基础研究成果快速有效地转化为可以用于疾病诊疗的方法、药物及技术。转化医学的发展已经成为重大疾病诊疗服务能力快速提升的重要依托。

1 神经系统疾病转化医学研究现状

我国转化医学研究正处于发展阶段,与美英等发达国家还存在一定差距[3]。其中,在科技创新方面,随着测序技术日益成熟,神经系统疾病在药物靶点筛选、肿瘤免疫治疗等方面取得突破性进展,但由于神经系统疾病兼具复杂性、异质性等特点,存在医药产品研发周期长、资金投入大、产出效率低等问题。在体制机制方面,随着国家科技成果转化政策不断出台,神经系统疾病转化医学愈加受到关注,但存在学科交叉不深、专业人才缺乏、研究经费不足等问题。因此,随着人口老龄化进程的加快,脑健康问题日益突出,国内亟待加强神经系统疾病转化医学研究,以此降低脑疾发病率、致残率和死亡率。

2 医院发展神经系统疾病转化医学存在的问题

医院是临床问题的发现地,也是研究成果的试炼场,在转化医学研究中具有不可替代的作用,但同时也存在一些问题。

2.1 医院基础研究薄弱一是硬件条件不足。根据国际一流研究型医院的建设经验,转化医学的发展需要医院提供充分的临床前研究条件,包括药物筛选、药物化学、蛋白组学等实验室[4]。而国内医院普遍缺乏相关研究平台,外部合作也不充分。二是专业化人才欠缺。缺乏专业的基础研究学科带头人和团队,大部分临床医生基础研究背景不足,难以深入挖掘发现的疑难问题。三是经费支持不充足。研究者的经费来源多为财政拨款,部分自主研究缺乏经费支持,一些有价值的临床研究因此被搁置。总的来说,在医院基础研究平台落后、专业化人才欠缺、经费支持不足等因素制约下,转化医学研究难以取得突破性进展。

2.2 基础研究和临床研究脱节目前,医院基础研究与临床研究虽然已积累一定成果,但真正转化到临床的生物医药产品却十分有限。原因可能主要是以往相当长的时间内学术评价机制尚不健全,很大一部分研究者在研究方案设计上,缺乏“全链条”布局,不以“研究服务于临床”为研究目的,反而是在职称晋升等牵引下,以发表学术文章、申报课题为目的开展研究,造成基础研究难以应用于临床,临床研究缺乏机制支撑的局面。同时,临床医生多缺乏基础研究背景,对疾病发病机制认识不清,加之医院缺乏基因、蛋白组学等大数据平台的支撑,严重影响医药产品的开发。

2.3 数据库建设制约转化医学发展高质量数据库是临床研究的灵魂。医院虽然拥有数量庞大、病种多样的临床病例资源,但许多医院尚未建立高质量临床研究数据库,病例数据信息不完善,管理流程不规范,造成大量优质资源无法得到高效利用,进而影响临床研究的质量,制约转化医学的进程。

3 医院发展神经系统疾病转化医学的思考

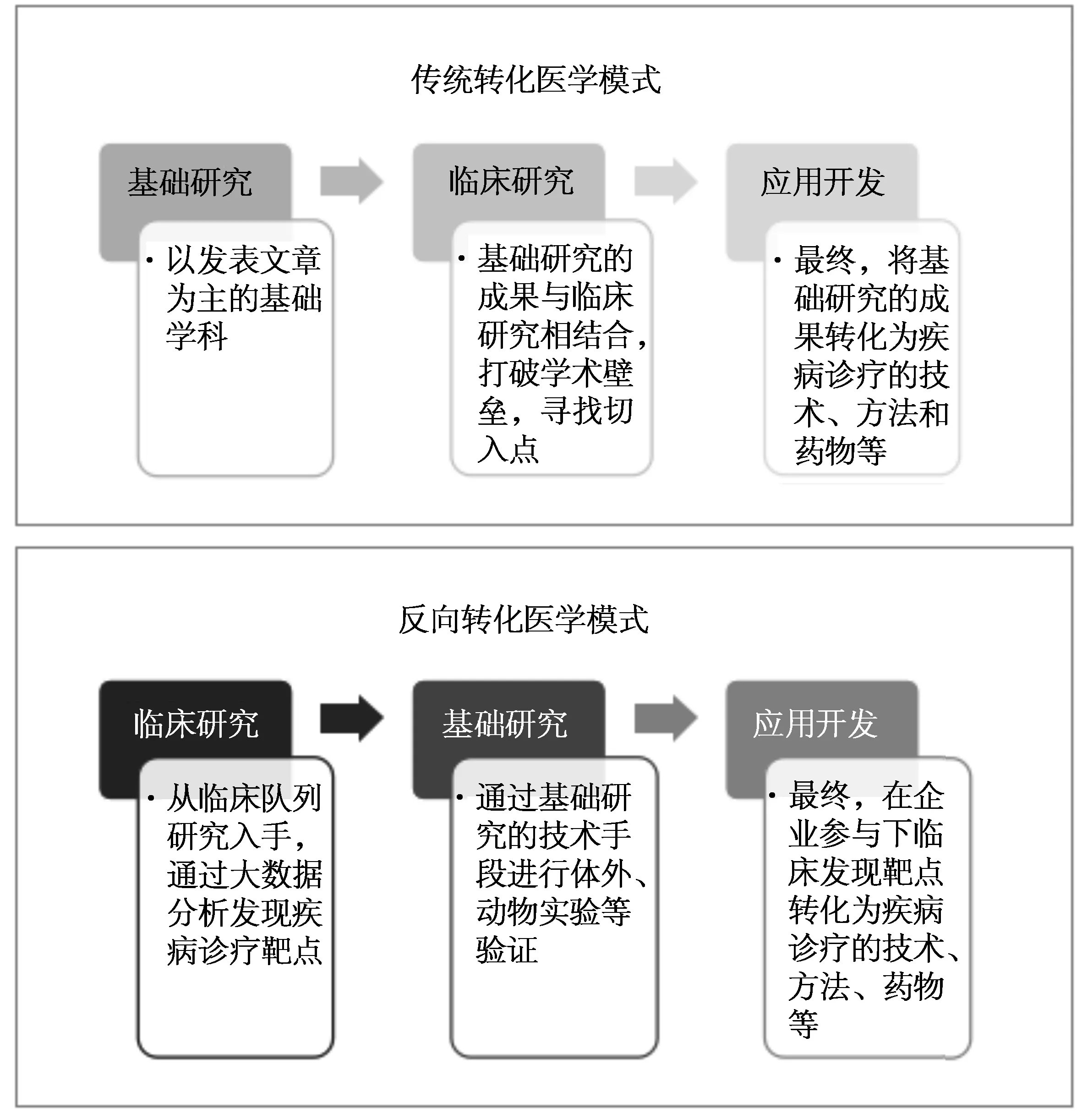

3.1 探索“反向转化医学”研发新模式反向转化医学模式是指从临床队列多组学数据分析出发,通过生物信息学和人工智能,寻找新的药物靶点或老药新用的靶点,回到基础研究进行细胞、分子、动物行为方面的验证,进而开发全新药物。反向转化医学模式打破传统转化医学“基础研究—临床研究—应用研发”的研究套路,通过逆向思维,选择从临床研究入手,发现靶点并转向基础研究进行验证(图1)。长期以来,我国神经系统疾病的治疗药物严重依赖进口,通过反向转化医学药物研发模式,可以在节约时间成本的同时,提升药物研发成功率。

图1 “传统转化医学”与“反向转化医学”模式

3.2 组建“全要素”转化医学研究团队转化医学发展的关键是人才,因此,按需组建一批涵盖基础科学家、临床科学家、方法学家、运营管理者等的“全要素”研究团队,是实现转化医学快速发展的重要手段。其中,基础科学家是从事神经生物学、分子生物学、生物信息学等的科研人员。于医院而言,各大高校和科研院所在对基础科学家的培养上更具有优势,引进或合作是更为高效的方式。临床科学家有别于普通的临床医生,是经过专业的临床研究训练、能够发现专业的临床研究问题、能开展临床研究的研究人员,其还是新理论、新技术、新方法的创造者,而不是单纯遵循指南、进行医疗服务的临床医生。方法学专家对于转化医学多学科的交叉融合至关重要,例如在药物研发过程中,从基础实验室化合物的筛选到临床前评价,再到I-IV期临床试验都需要方法学专家指导。运营管理者可为转化医学提供知识产权管理、项目过程管理等服务,为转化医学平台的顺利运行保驾护航。

医院在发展转化医学的初期主要通过引进的方式汇聚人才,本着“但求所用,不为所有”的原则,采用全兼职的灵活模式从全球吸纳优秀学者,组建转化医学研究团队。以北京市某三甲医院建设“北京高等学校高精尖创新中心”经验为例,自2017年起,该中心从国内外引进神经科学领域高端人才17人,其中基础科学家13人,临床科学家3人,方法学家1人,弥补医院在转化医学“全链条”研究布局上的不足,极大促进基础研究与临床研究的合作,目前已经产出一批待转化的医药产品。与此同时,为了医院转化医学的长足发展,培养本土转化医学专业人才。一方面“固根基”,加强硕博生培养,开设队列研究、临床资源和样本库管理、临床试验研究等专项课程;另一方面“广开源”,设立联合培养项目,与国际一流医学院校开展合作,实行双导师制,促进两地转化医学的深入合作。

3.3 探索创新的管理机制良好的管理机制应包括但不限于科学的绩效评价机制、创新的成果转化机制、多元的投入资助机制等,可充分挖掘转化医学内在潜力,对转化医学未来发展十分重要。

绩效评价机制突出“全面、精准、导向性”。转化医学涵盖基础研究、临床研究、应用开发等多个环节,应针对各环节建立分类的评价体系。其中,基础研究需开展以临床需求为导向的疾病机制研究,评估依据以发表论文和获取专利为主;临床研究评估依据应聚焦研究成果改写疾病诊疗指南,以及积累优质的研究数据库和样本库等资源;应用研究评估依据应围绕产出诊疗新技术、新方法、新药品和新器械,提升脑重大疾病防治水平。此外,转化医学的精髓在于“团队作战”,基础科学家和临床科学家的合作应作为重要因素纳入评价指标。

成果转化机制突出“灵活、有效、全方位”。在北京市现有科技成果转化政策框架下,医院应主动探索研发产品的“双向流通”机制,鼓励将自主研发的原创型研发产品推向市场,同时吸纳其他机构或企业的原创型研发产品依托医院进行临床研究,提高产品转化效率。以北京市某三甲医院为例,医院积极打通成果转化路径,在近5年内,实现8项神经系统疾病相关领域的科技成果转化,转化方式包括合作开发、知识产权/技术秘密许可、知识产权/技术秘密转让等,合同额累计16 474.5万元,另有近20项专利已列入待转化目录。

投入资助机制突出“多元、持续、可循环”。纵观我国转化医学的发展进程,筹资途径缺乏已成为掣肘转化医学发展的重要因素之一。目前,国内科研院所、高校、医院转化医学的发展主要依赖于政府投入[5],一个生物医药产品的上市,从实验室阶段的机制研究到临床阶段上市前评价耗资巨大,通过申请项目、课题等方式,获得阶段性的财政支持远不能满足需求,亟待探索多元的筹资途径:一是政府加大资助力度。政府在加大对转化医学中心建设支持力度的同时,应设立转化医学研究专项基金,以鼓励可应用于临床的原创研究[6]。二是吸引企业加大投入。可通过设立开放项目基金资助的方式吸引企业投入,并完善相关机制,实现互惠双赢。三是医院设立转化医学培育专项基金。医院可出台针对性鼓励措施,设立专项经费,鼓励中青年科学家积极投入转化医学研究队伍,挖掘有潜力的转化成果。此外,医院可以引导转化成果收益再投入医院转化医学发展,实现高效循环提升。