琐忆沈尹默先生

□ 曹可凡

25岁那年,沈尹默与陈独秀邂逅。一见面,快人快语的陈独秀就直言不讳地对他说道:“昨天在刘三处曾见你写一诗,诗很好,字则其俗在骨。”面对陈氏的批评,沈尹默不知如何回应。但事后他很快冷静下来,决心一改自己拙劣的书法。于是,他拿来包世臣的《艺舟双楫》细细研读,从指实掌虚、掌竖腕平做起,试图摆脱不能悬腕作书的窘境。在此后的两三年里,他每天取一刀尺八纸,用大羊毫蘸淡墨临写汉碑,一纸一字,待字迹干后,再蘸浓墨,一纸四字。待墨干后,再翻转纸来随意临写。经过一段时间的琢磨、实践,书艺大有进境。他也因此对陈氏充满感激:“陈独秀对我直率而中肯的批评,使我茅塞顿开。我自幼受黄自源影响太深,取法不高,的确有些浪掷韵光,如今一语会心,使我今后有了方向。”

沈尹默与鲁迅相交长达20余年,他们彼此志趣相投,成为莫逆之交。当年,鲁迅与郑振铎共同编印《北平笺谱》,郑提议由刘半农、钱玄同题词,但鲁迅却执意让沈尹默、沈兼士题签。可见,沈尹默在鲁迅心中的分量。后来,沈尹默曾写《追怀鲁迅先生》一诗,怀念故人:

雅人不喜俗人嫌,世路悠悠几顾瞻。万里仍归一掌上,千夫莫敌两眉尖。

窗余壁虎乾香饭,座隐神龙冷紫髯。四十余年成一暝,明之初月上风帘。

沈尹默最爱写鲁迅的名句:“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”在生命的最后几年,有一天他忽然从床上爬起,伏案奋笔疾书这14个大字——遒劲洗练,蓄势藏锋,写出对鲁迅的敬仰、怀念之情。

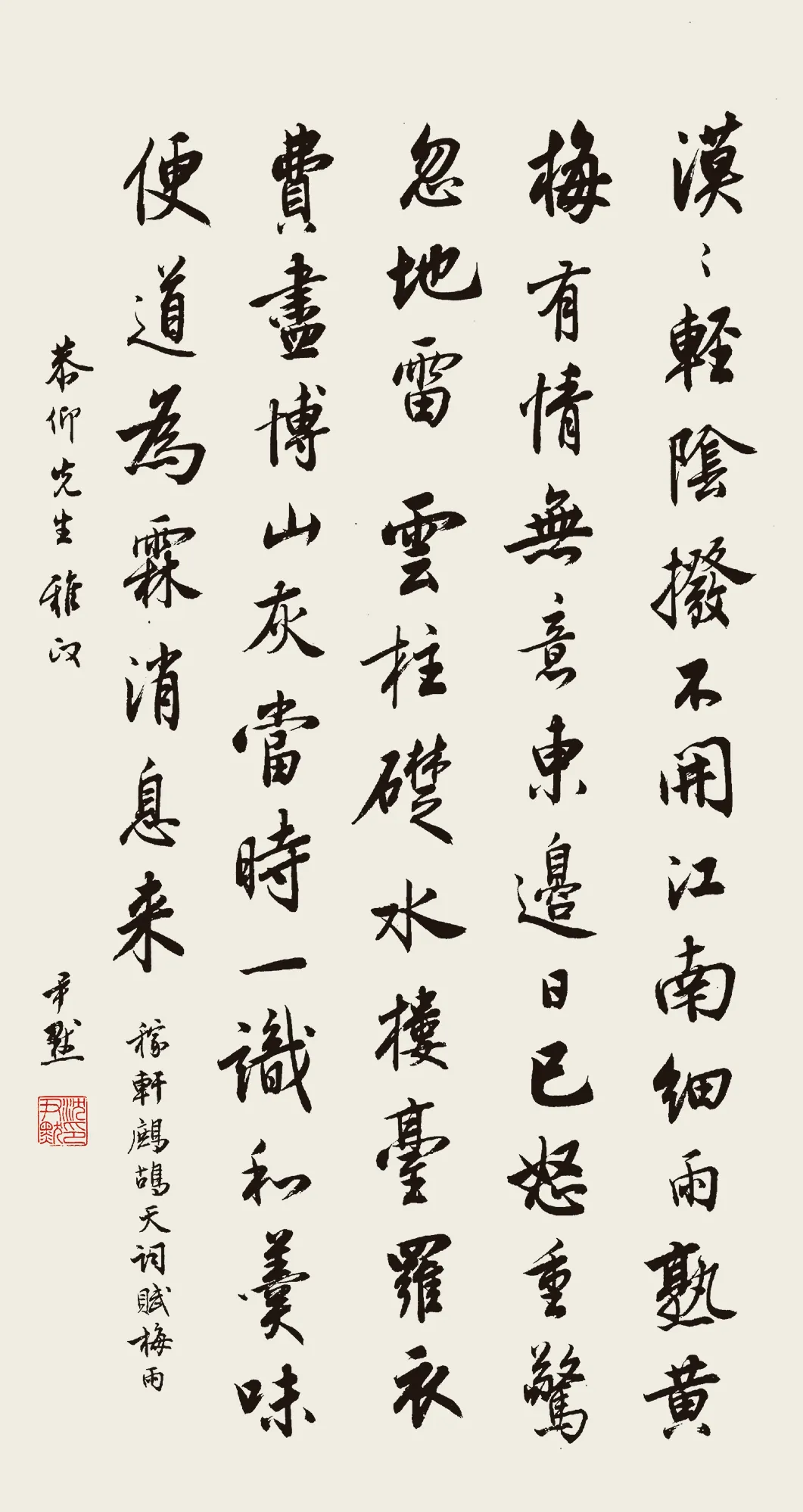

《辛弃疾〈鹧鸪天·赋梅雨〉》沈尹默

新中国成立后,沈尹默以积极姿态投入新的社会生活。作为一代书法大家,他的字清丽遒劲,古雅凝重,法度森严,骎(qīn)骎入古,既有帖的秀逸,又具碑的耐看,为南北合流的典范。他写字从不随便落笔,而是恭恭敬敬,当作一种朝圣的礼仪。张充和在《从洗砚说起》一文中说道:“尹师书桌上一盂清水,从早到晚,先用磨墨,后用洗砚,洗砚时用笔蘸水在砚上来回洗擦,就在废纸上写字画竹,到了满纸笔墨交加时再换纸,如此数番,砚墨已尽,再用废纸擦干,然后又把笔一面蘸水一面用纸擦笔,也是到笔根墨尽为止。他曾对我说‘笔根干净,最是要紧。’尹师从不用隔夜宿墨,也从不要别人磨墨,总是正襟危坐的磨,也正是他凝神气,收视反听之时。”

沈尹默学书也走过一段弯路。当年陈独秀振聋发聩的批评,让他脱胎换骨。学会悬腕作书后,他又苦练北碑,“每作一横,辄屏气为之,横成始敢畅意呼吸。”那段时间,除了写信,他很少写行书,多半写正书,“这是为得要彻底洗刷干净以前行草所沾染上的俗气的缘故”。自1926年至1936年的10年间,沈尹默临池最为用功。按沈培方《沈尹默评传》的说法,那个阶段沈老“写得较工整的字,就是基本上此阶段的楷书形态,而写得流动一些的字,也尽量不越雷池,守住阵地……这一阶段的行书尚在尝试阶段,故小心翼翼,谨慎有余。可喜的是,随着其楷书功力的提高,行书亦能同步前进……”直到他于天命之年探索褚遂良书法后,才逐渐形成自己的书风。20世纪40年代后期,沈尹默应邀为名震书坛的《书法大成》写大、中、楷书及行书临范,“他的煊赫名迹‘积玉’两字被甄选为压卷之作,表明沈尹默作为帖学书法领袖地位的确定”。

晚年,沈尹默眼睛近视度数达1700多度,离眼一尺远就看不清了,但他书写七八尺大的直幅,将近一寸大小的行书几乎有二三十行;每行直下竟无一丝歪斜之处,行气也非常均匀。谢稚柳大为感叹道:“这已经不是靠视力,而完全是凭着自己得心应手的熟练功夫。……每一展现,真令人惊叹!数百年来,书家林立,盖无人能出其右者。”

《升月柔风》八言联 沈尹默

在后来的那场灾难中,他忍痛将自己一生的诗稿和书法作品一张张撕开浸泡于水中,再将那些碎纸浆捏成纸团,趁夜深人静时偷偷扔到苏州河里。我想,当他看到一生心血被自己亲手毁于一旦时,一定有着锥心般疼痛,如同一个父亲亲手扼杀自己培养了一生的孩子……

1971年6月1日,沈尹默那盏燃烧了近90年的油灯,耗尽了最后一滴膏油。