治理能力现代化导向下的控规审批制度改革研究*

——基于广州市城市规划委员会的探索与实践

刘 涛

1 研究背景和意义

控制性详细规划(以下简称“控规”)作为城市规划实施的重要抓手之一,是规划治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,因而关于控规的审批和实施管理一直是规划治理体系和治理能力的重要因素,相关研究也成为规划理论界和实践领域不断探讨的热点话题。当前关于控规改革的相关研究较为丰富[1],已有研究从问题导向[2-4]、目标导向[5-7]、实施导向[8-9]3个维度进行了比较详尽的理论探讨,并重点聚焦控规的刚性与弹性问题[10],解决规划的权威性和应对市场弹性的矛盾。但从控规审批的具体实施操作角度研究控规改革的研究较少[11]。在当前国内主要城市都推行规划委员会(以下简称“规委会”)制度、负责控规审批(审议)的大背景下[12],从规委会的角度研究控规改革无疑是一个较特别的方向和视角。因此本文抛砖引玉,尝试从规委会的视角探讨控规审批制度改革①按照现行相关管理规定,控规审批最终由市县人民政府批复,这里主要指行政性批复。实际上大多数城市都会先进行技术审查,一般由规委会实施扎口(在此之前还会有规划管理部门的内部审查等),通过技术审查后再转入行政审批。在控规审批过程中,由规委会进行的技术审查是最核心、最关键的环节。因此,本文研究控规改革,重心聚焦于由规委会主导的技术审查这个环节。,并以广州市作为实践案例进行实证研究,以期为新时代国土空间规划背景下的控规审批制度改革提供相关建议和参考。

2 广州市城市规划委员会的探索与实践

2.1 基本概况

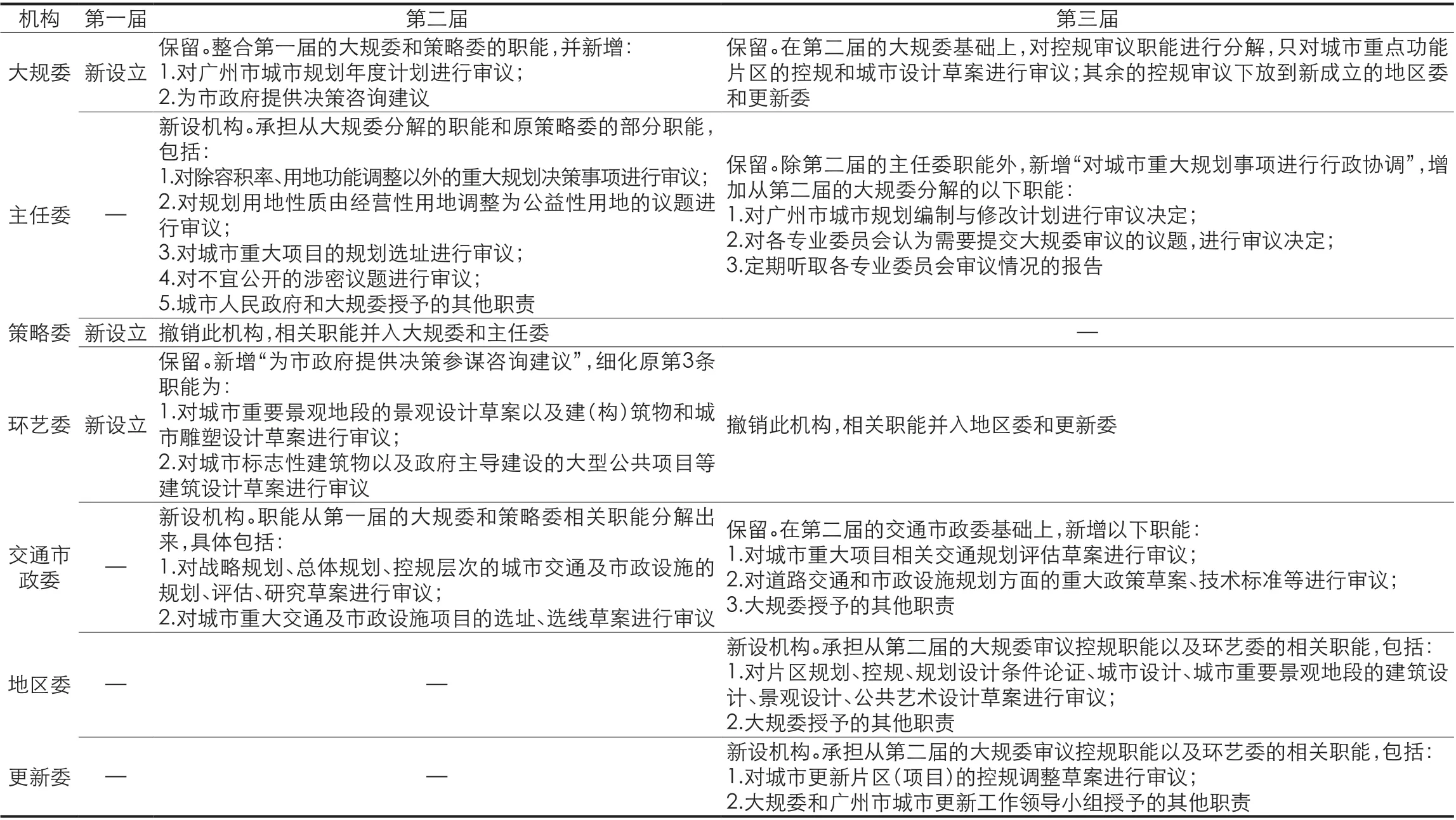

广州市是国内较早成立规委会制度的城市之一[13]413,广州市城市规划委员会经历了“起步摸索—持续实践—改革深化”3个阶段,通过不断分解规委会职能、新设专业委员会来加强对控规审议的精细化管理。作为超大城市的典型代表,广州市在规划治理体系和治理能力现代化的摸索与实践中,不断优化规委会的内部机构,进一步明确职能分工。综合来看,广州市城市规划委员会内设机构和组成人员每5年1个任期,至今经历了3个阶段。

2.1.1 初创摸索阶段(2006—2011年)

广州市城市规划委员会于2006年成立。借鉴当时香港等城市的经验,内部机构包括城市规划委员会(以下简称“大规委”)、下设的发展策略委员会(以下简称“策略委”)和建筑与环境艺术委员会(以下简称“环艺委”),以及负责处理日常事务的办公室。

大规委承担4项职能,分别是:①审议城市发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划(含近期建设规划和专项规划),提出审议意见;②总体趋势是下降趋势,2013年出现了反弹但之后的5年一直呈现下降趋势,表明从第二届规委会开始的内设机构优化改革逐步取得成效。对城市发展、公众利益有重大影响的规划草案、调整方案进行审议、表决;③对经策略委、环艺委审议的规划草案,认为需提交大规委进行审议、表决;④城市人民政府授予的其他职责。

策略委承担6项职能,包括:①审议分区规划草案,提出审议意见;②根据大规委的授权,对一般地区的控规等规划草案、调整方案,进行审议、表决,或进行初步审议,提出初步审议意见,提交大规委进行复审;③对在城市规划区范围内,因国家、省、市重点建设项目或重要的公益性项目需要使用土地,但尚未编制控规的地块的规划设计条件进行审议;④对城市重大项目的选址,提出审议意见;⑤对涉及控规以上层次的规划方面的地方性技术规则、规定等提出审议意见;⑥城市人民政府和大规委授予的其他职责。

环艺委主要承担5项职能,包括:①对城市设计与建筑设计方面的地方性技术规则、规定等提出审议意见;②对城市重点地段的城市设计草案及调整提出审议意见;③对影响城市景观的建筑物、构筑物设计草案及调整提出审议意见;④对城市重点地段的环境工程项目提出审议意见;⑤城市人民政府和大规委授予的其他职责。

2.1.2 持续实践阶段(2012—2016年)

第二届广州市城市规划委员会于2012年成立,在第一届的基础上,对内部机构进行了重组和优化,主要特点是对大规委进行权限分解并新设专业委员会承担大规委分解的职能。其中,大规委整合了第一届的大规委和策略委的职能,并新增2项职能(对广州市城市规划年度计划进行审议、为市政府提供决策咨询建议),同时部分职能分解到主任委员会(以下简称“主任委”)、城市交通及市政设施委员会(以下简称“交通市政委”)。撤销策略委(相关职能调整到大规委)。新设立主任委,承担从大规委分解的职能和原策略委的部分职能,具体包括5项职能:①对除容积率、用地功能调整以外的重大规划决策事项进行审议;②对规划用地性质由经营性用地调整为公益性用地的议题进行审议;③对城市重大项目的规划选址进行审议;④对不宜公开的涉密议题进行审议;⑤城市人民政府和大规委授予的其他职责。环艺委保留并新增1项职能(为广州市政府提供决策参谋咨询建议),并细化部分职能(见表1)。新设立交通市政委,职能从第一届的大规委和策略委相关职能分解出来,具体包括2项职能(见表1)。新增专家顾问小组。办公室职能不变。此外,部分议题授权专业委员会终审。

2.1.3 改革深化阶段(2017年至今)

第三届广州市城市规划委员会于2017年成立,在第二届规委会基础上,进一步对内部机构进行优化,核心思想是继续分解大规委职能,继续新设专业委员会承担大规委分解的职能。其中,大规委对控规审议职能进行分解,只对城市重点功能片区的控规和城市设计草案进行审议;其余的控规审议下放到新成立的地区规划和城市设计委员会(以下简称“地区委”)与城市更新专业委员会(以下简称“更新委”)。主任委新增“对城市重大规划事项进行行政协调”的职能,并增加从第二届的大规委分解的3项职能(见表1)。撤销环艺委,相关职能并入地区委和更新委。交通市政委新增3项职能(见表1),新设立地区委,承担从第二届的大规委审议控规职能以及环艺委的相关职能,包括:①对片区规划、控规、规划设计条件论证、城市设计、城市重要景观地段的建筑设计、景观设计、公共艺术设计草案进行审议;②大规委授予的其他职责。新设立更新委,承担第二届的大规委审议控规职能及环艺委的相关职能,包括:①对城市更新片区(项目)的控规调整草案进行审议;②大规委和广州市城市更新工作领导小组授予的其他职责。办公室负责处理日常事务保持不变。

表1 广州市城市规划委员会的内设机构和职能变化情况一览表Tab.1 The change of internal organizations and functions of Guangzhou Urban Planning Committee

2.2 发展特点

优化内设机构、下放审批事权、加强科学性论证,始终贯穿广州市城市规划委员会改革的主线。

2.2.1 内设机构不断优化,各专业委员会分工进一步明确

中新社报道,国家医保局决定在全国范围内开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动“回头看”。“回头看”聚焦三个重点领域:一是医疗机构,二是零售药店,三是参保人员。

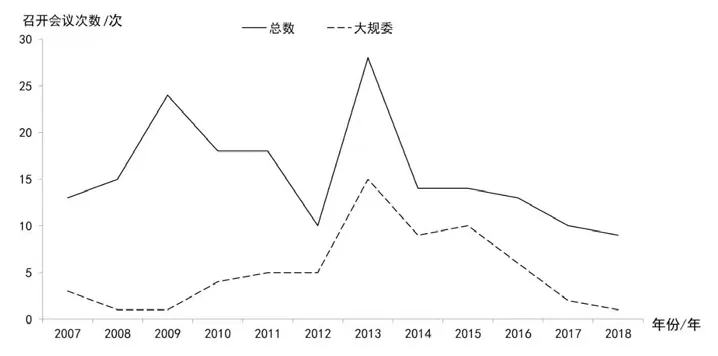

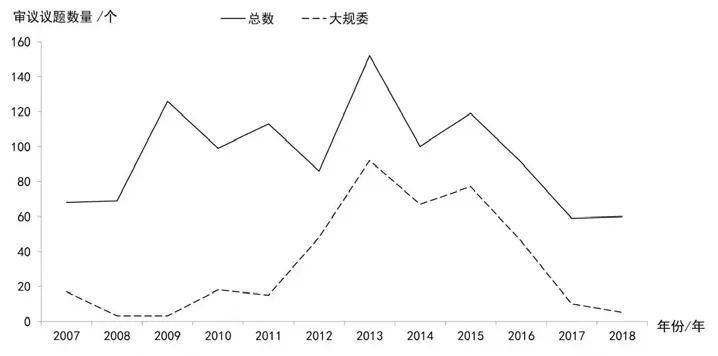

广州市城市规划委员会成立以来,不断优化内设机构,先后设立主任委、交通市政委、地区委、更新委等专业委员会,分别承担审议涉密议题、交通市政、控规和城市设计、城市更新片区控规调整等职能,通过合理分工,优化控规审批效能。从历年开会频率和审议议题数量看,随着内部机构不断优化,广州市城市规划委员会召开会议次数和审议议题数量总体呈现不断下降趋势,其中大规委的会议次数和审议议题数量也呈现不断下降趋势②(见图1-图2),各专业委员会则承担了相应的职能。

图1 广州市城市规划委员会成立以来每年召开会议总数和大规委召开会议数量Fig.1 The total number of annual meetings and the number of meetings held by the major planning committee since the establishment of Guangzhou Urban Planning Committee

图2 广州市城市规划委员会成立以来每年审议议题总数和大规委审议议题数量Fig.2 The total number of issues deliberated and the number of issues deliberated by the major planning committee each year since the establishment of Guangzhou Urban Planning Committee

2.2.2 市级下放审批权限给重点地区和重大平台,提升审批效能

为贯彻落实国家行政审批制度改革和“放管服”要求,广州市自2017年以来,先后下放了广州空港经济区、黄埔区、增城区的控规审批权,以上地区的控规审批由相应的区自主审批,报市政府备案即可。

同时对其余区,由市政府委托将产业区块内控规深化及优化的审批权,基础设施类、公共服务类、产业区块内工业用地控规局部修正的审批权,以及控规初审权下放。广州市通过下放市级控规审批权限给重点地区和重大平台,大幅提升了控规审批效能。

2.2.3 前置控规必要性论证,从源头把控规划编制质量

2017年以来,为缓解广州市城市规划委员会承担审议控规议题的任务量超重,加强控规调整的严肃性和科学性,广州市设立了控规必要性论证程序,要求控规调整前,必须把必要性论证工作作为前置性条件。

控规必要性论证的具体程序包括:申请单位编制必要性论证报告,相关区审查通过和公示,报送广州市城市规划委员会办公室,市规划主管部门报请市政府同意,经过上述程序后才能正式启动控规调整工作。2017年以来,控规必要性论证程序的实施,既缓解了广州市城市规划委员会的运作压力,也有利于促进控规调整和编制的科学性。

2.3 结构性问题

通过优化内设机构、下放审批事权、前置必要性论证等程序,广州市城市规划委员会的改革取得了良好的效果,但由于仅仅注重制度供给端的改革,因此在需求端(市场和下级政府)等方面仍然存在一些结构性的问题亟待破解。本文认为主要包括以下4个方面。

2.3.1 刚性和弹性的矛盾

2.3.2 整体利益与局部利益的矛盾

无论是基于市场需求,还是基于政府提高片区土地价值的考虑,目前的控规调整,不管是为了平衡改造成本的旧城改造,还是为了新区开发,往往以提高片区平均容积率为主要目的[13]416。虽然从单个控规调整案例来讲,确实可以带来片区形象、景观品质、竞争力等方面的全面提升;相关的配套设施也可以通过周边和区域来统筹解决,局部利益确实得到明显改善和提升。但从全市统筹的角度考虑,每个片区开发强度的提升最终将导致全市整体的开发强度不断提高。而全市的资源环境承载能力是有限的,其带来的结果就是全市的开发容量不断逼近“天花板”,局部地区或全市届时会突破已有资源环境的承载能力,后果是城市整体的利益都将受到损害。

2.3.3 市与未下放权限区的事权边界不清晰

对目前尚未下放控规审批权的区而言,在具体的控规调整案例中,究竟是不是所有情形都需要经过市级政府审批?不涉及核心指标和刚性管控要求的局部边界细微调整或本身属于区级管理权限的内容修正等简单情形是否可以直接由区级政府进行审批通过?诸如上述类似问题,实质上就是以往市级政府与区级政府关于控规调整和审批的权限边界界定不清的问题,如果全部一刀切由市级政府审批,将使审批链条和周期变长,降低审批效率,导致民生项目等难以尽快落地,影响规划实施。

2.3.4 市与已下放权限区的联动不足

针对目前已下放控规审批权的区,如何在保障区里自主审批权的同时,传导好市级层面关于控规的强制性要求,让刚性要求在区级层面得到贯彻落实,也是目前广州市城市规划委员会权限下放实际过程中遇到的一个现实问题。目前,广州市城市规划委员会普遍采用的方式是,由广州市城市规划委员会办公室派工作人员列席相关区的区级规委会审议会议现场,进行形式上的监督。然而由于获得下放权限的区往往没有事前征求市级主管部门意见和对强制性内容进行符合性论证,如若确实有违背市级规划刚性约束内容的情况该如何进行整改,整改后的落实是否到位等问题,都缺乏相应的保障机制。

3 治理能力现代化导向下的控规审批制度改革建议

3.1 改革要求

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》要求,“坚持和完善中国特色社会主义行政体制,构建职责明确、依法行政的政府治理体系……深入推进简政放权、放管结合、优化服务,深化行政审批制度改革……赋予地方更多自主权,构建从中央到地方权责清晰、运行顺畅、充满活力的工作体系”。

从规划领域看,治理能力现代化同样也是新时代国土空间规划背景下,规划实施管理的重要要求。从广州市的探索与实践看,不同层级控规审批的权限划分,刚性管控和弹性预留的考虑、整体与局部利益协调等仍然是当前控规改革的重要方向,也是实现规划治理能力现代化的客观要求。

3.2 改革目标

借鉴广州市城市规划委员会运作10多年来的经验,本文认为需要构建“事权清晰、放管结合、科学高效”的控规审批体系,推动实现规划治理体系和治理能力现代化。

一是要合理界定不同层级政府间的管理权限。市级政府不能对控规涉及的内容进行“包办”,一杆子管到底,也不能完全“放任自流”。市级规划主管部门负责市级权限范围内的规划管理,区级规划主管部门负责区级权限范围内的规划管理,市、区各尽其责,最终实现市、区共管,协同治理。

二是要理顺市场和政府的关系。“该放就放”,要把该放的权力(控规中不涉及强制性、刚性、底线性的相关内容)放手;“该管则管”,要加强对控规中强制性、刚性、底线性内容的监管;实现政府不越位、不缺位。

三是要对相关程序进行优化。一方面要考虑为应对市场不确定性,对非强制性、非刚性要素的调整,要在一定的规则和空间范围内简化程序。另一方面涉及刚性、原则性内容的调整,应设置必要性论证等前置程序,避免行政和技术资源的浪费。

3.3 改革建议

结合广州市城市规划委员会在控规审批中的“得与失”,在规划治理能力现代化的要求下,本文初步提出以下4个方面的改革建议。

3.3.1 优化控规编制技术,增加空间层级,明确控规调整和豁免程序的边界

针对控规管理刚性和弹性的矛盾,要直面问题的根源,从控规编制入手,改革现有编制技术体系,锁定刚性,预留弹性。其中,底线性、刚性、强制性要素和要求要一以贯之传导到最下层的空间层次,体现上级管控意图。建议增加中间层次的空间管理层级,在其之下预留各类非强制性、非刚性、非底线性内容的接口,作为基层政府的事权和弹性管理的对象。在中间层次空间管理层级之上的控规调整需要通过控规调整程序,并前置必要性论证等程序,强调控规的严肃性和权威性;中间层次以下的非强制性、非刚性、非底线性内容调整,建立豁免控规调整机制,通过简单的局内程序即可完成。

3.3.2 依托空间信息管理平台,建立以片区为基本单元的开发容量平衡机制

针对单个控规调整可能带来全市整体利益与局部地区利益冲突的问题,建议依托国土空间信息管理平台,合理划定开发容量平衡片区(每个平衡片区由若干个完整的控规编制单元组成),以划定的平衡片区为基本的开发强度管控单元,统筹研究合理确定每个片区开发建设容量。在片区内部,因控规调整涉及开发建设总量调整的,原则上要在片区内部实现建设量平衡,一般情况不得在片区外部进行平衡,通过片区开发建设强度锁定的方式,实现整体利益与局部利益的协调与兼顾。

3.3.3 针对未下放审批权限的区,合理划分市、区事权,收放结合

对未下放审批权限的区,近期要通过划分市、区事权,建立市、区协同共管机制。长远来看,建议将市级审批权限下放作为未来方向。在市、区协同共管中,市级层面抓刚性要素、底线要素和市级事权的管控,涉及上述相关要素的调整,必须走控规调整程序,报市级政府审批。而其他的弹性要素或区级事权的内容,建议豁免控规调整程序,由区政府负责审批并报市政府备案即可。

3.3.4 针对已下放审批权限的区,加强市级层面在事前事中事后的全过程指导和参与

对已下放审批权限的区,市级层面要强化对下放审批权限的区在业务方面的指导,完善事前审查、事中列席、事后备案和监督检查等全过程参与机制。在控规审批前要求区级规划主管部门就控规调整方案主动征求市级规划主管部门的意见,在区级规委会审议会议中市级规委会办公室要全过程参与并提出指导意见,会后要将区级政府审批成果报送市级规委会办公室备案核查,切实保障市级层面的刚性要素、底线要素、强制性要素等管理要求在区级政府审批的控规调整方案中传导到位。

4 结语

笔者认为,建立“事权清晰、放管结合、科学高效”的控规审批体系,是规划治理体系和治理能力现代化的必然要求,广州市作为国内较早成立规委会的城市,多年来一直在为实现上述目标进行不断的探索和实践,并提供了“细化完善技术审查机构内部职能分工、实施控规必要性论证作为控规调整的前置程序、下放重点片区审批权限”等相关实践经验。

实际上,从广州市的实践看,协调好刚性和弹性问题仍然是控规审批中遇到的重点和难点,也是治理能力现代化导向下未来控规审批制度改革的核心研究方向,建议下一步加强上述相关内容的研究,进一步支撑控规审批制度改革。当前广州市正在开展区级规划以下编制单元规划的探索工作,尝试在单元规划下设立街区和街坊2个空间层级,实现市、区权限的科学合理划分和放管结合改革,以期解决控规审批面临的刚性和弹性之间的平衡问题。