国土空间规划中的农业空间规划内容体系及传导初探

裴新生 刘振宇 钱 慧

国土空间规划语境下的“农业空间”,是与“生态空间”“城镇空间”并列的空间类型,其内涵是指以农业生产、农民生活为主的功能空间[1]。当前各层级国土空间规划虽正在全面展开,但针对农业空间的系统性规划尚处在实践探讨阶段,在内容体系和传导关系等方面仍需要结合各地实践探索予以总结。本文在系统梳理农业空间相关既有规划的基础上,从国土空间规划体系构建的要求出发,结合各层次规划实践探讨了省市县乡四级国土空间(总体)规划中农业空间规划的内容重点、体系关系和传导框架,以期对国土空间规划编制体系的完善特别是农业空间相关内容的编制实践提供参考。

1 国土空间规划语境下的农业空间规划

1.1 规划的重要性

农业空间承担了落实粮食安全和乡村振兴两大重要的国家战略任务,其高质量发展是保障我国粮食安全、推进农业现代化和解决“三农”问题的重要支撑。同时,农业空间本身是一个复杂的动态系统。在城镇化的大背景下,农业空间内部的农民、农村和农业都处于一个不断转型变化的过程中,并且这三者之间的变化是相互关联和相互影响的。这就决定了农业空间的动态性、复杂性和系统性。同时,农业空间是生态空间和城镇空间之间的过渡性空间,是一个兼具保护与发展需求的空间,在农业生产和农村生活的主导功能之外还承担着一定的生态维育和服务城镇的功能。因此,农业空间的高质量发展对整个国土空间的高质量发展意义重大,对农业空间开发、保护和利用的科学统筹安排也是国土空间规划的重要任务。

1.2 规划的目标

农业空间规划的目标是保障农业空间的粮食生产能力,提升农业空间的质量和效率,为农业和农村的现代化发展提供空间支撑。农业空间规划的任务是要在合理判断城镇化和发展阶段的背景下,识别农业空间内部农业、农村和农民发展的关键问题及其在空间上的体现,以及农业空间与生态、城镇空间的矛盾冲突,在规划期内寻找面向一定发展目标的科学合理且可行的农业空间内部人口、产业和土地等要素的匹配关系和空间组织模式,提出实现这种模式的空间策略。

2 既有规划中的农业空间相关内容回顾

2.1 发展规划

传统意义上涉及农业空间的发展规划以主体功能区规划和乡村振兴规划为代表。主体功能区规划主要是在省级以上层级制定①部分地级市也编制主体功能区规划,但并未在全国范围普及。,重点是界定发展单元的主体功能、目标和发展政策,其中农业空间相关的内容主要包括农业发展的战略布局,农产品主产区的市县划定及相应的发展目标和政策重点。新一轮乡村振兴规划的特点是自上而下、政府推动、财政支持[2],其编制基本上贯穿国家及省市县乡各个层级,以目标和政策安排为主。

2.2 城乡规划

原城市规划体系侧重于对建设空间和非建设空间的区分,重点关注对建设空间的安排[3]。随着城市规划向城乡规划的转型,对非建设空间的关注增多,但本质上仍然倾向于将农业生产空间和以村庄、集镇为主的乡村建设空间分而治之。在乡村非集中建设地域,保护管控的刚性传导机制相对较弱[4]。

城镇体系规划几乎不涉及对农业空间的直接安排。市级及以下层级的总体规划侧重于对农村建设空间的安排,包括镇村体系、村庄布局、设施配置等方面。除了永久基本农田作为建设空间拓展的限制性要素外,一般的农业生产空间通常被作为“图底”背景环境看待。随着规划对城乡统筹和乡村振兴的关注,通常会将农业空间划分为差异化的发展分区,并以类似政策区形式的“结构性”图纸表达,对农业的发展有一定的引导,但由于分区缺乏科学支撑,实际中很少能真正实施。以农村地区为主要规划对象的乡规划和村庄规划的内容也集中于各类建设用地的布局和建设要求以及资源保护和防灾减灾等方面的具体安排。

2.3 土地利用规划

根据《中华人民共和国土地管理法》,土地利用总体规划的重要任务是通过指标和边界的层层下传,对耕地和永久基本农田的数量和范围进行保护。因此,土地利用总体规划中涉及农业空间的重点内容包括落实上级确定的耕地和永久基本农田保护任务并向下分解相关保护指标、优化农用地结构、划定农业生产相关用途分区、确定农用地和村庄土地整治重点等。土地利用专项规划体系中涉及农业空间的部分主要包括基本农田保护规划、土地整理规划、土地复垦规划等。

2.4 农业部门规划

农业部门规划以农业区划为代表,主要在国家和区域层面编制,早期规划的主要任务是揭示我国农业自然资源的时空分布规律和农业生产的地域分异规律,从而对农村产业结构和布局提出发展建议,促进农业生产力的合理配置[5],包括农业自然条件区划、农业产业区划(如茶桑果种植区划等)、以地域分异为主的综合农业区划和农业技术改革区划[6]。21世纪以来,农业区划的发展趋势开始向重点培育优势农产品和优势产区转变[7]。地方层面的农业部门规划类型比较多元,包括现代农业、特色农业、都市农业等各类农业现代化相关主题的规划[8]。

2.5 既有规划的不足与问题

从对原有相关规划中农业空间的内容回顾可以看出,各类规划对农业空间的安排都是从部门的工作重点出发,或侧重于宏观政策导向,或侧重于产业布局,或侧重于建设空间形态,或侧重于耕地保护,尚未形成一个对农业空间进行整体思考和统筹安排的综合性规划。此外,从传导的角度来说,土地利用规划强调自上而下的刚性传导,以指标和边界为主要传导方式,上级规划对下级规划的约束性较强。发展规划、城乡规划和农业部门规划的传导则以战略指引和结构性引导为主,自上而下传导的刚性偏弱,弹性更大。

3 国土空间规划体系与农业空间规划任务

3.1 国土空间规划体系构建的要求

国土空间规划体系构建的目标是优化国土空间的组织模式和资源配置。国土空间规划体系构建的要求,一是对国土空间全域全要素的全覆盖,强调“横向到边、纵向到底”;二是与事权对应,不同层级规划的内容各有侧重,编制深度也应有所差异:国家级重战略,省级重协调,市级则兼具协调性和实施性,县级和乡镇级重实施;三是强调自上而下的传导与落实,上级规划要明确对下级规划的传导要求,下级规划不得突破上级规划的管控要求。国土空间规划的核心是要实现国家战略引领与刚性管控的落实[9],首先要体现国家意志,将国家粮食安全等底线约束的要求和可持续发展等战略导向通过指标等方式逐级传导,最终实现国家管控与引导的落实。

3.2 现行国土空间规划政策和技术文件的农业空间规划内容

从省市两级国土空间规划的规范性审查要点来看,省级涉及农业空间的内容主要包括耕地保有量和永久基本农田保护面积两项约束性指标、乡村空间布局和促进乡村振兴的原则和要求,以及城乡公共服务设施配置要求3个方面;市级的审查要点主要提出要对省级要点进行深化细化,未新增内容[10]。

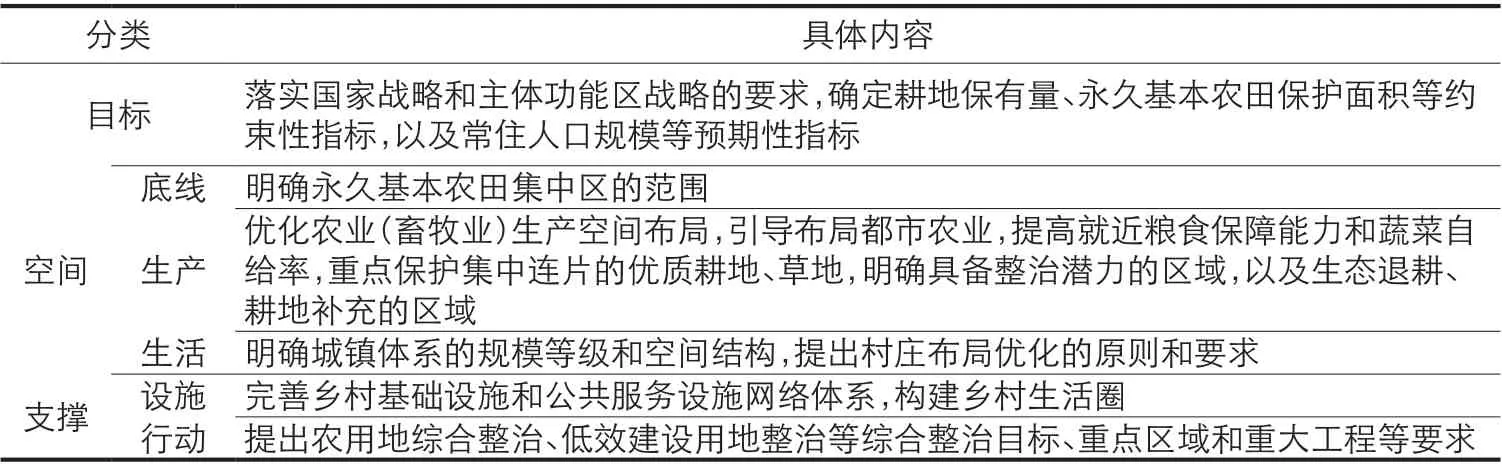

从《省级国土空间规划编制指南(试行)》(以下简称“《省指南》”)和《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》(以下简称“《市指南》”)来看,省级规划中农业空间规划的内容重点是明确主体功能、农业空间的战略格局,制定目标指标和要求。市级规划中农业空间规划的内容主要可以总结为目标、空间和支撑3个方面[11](见表1)。

表1 市级国土空间总体规划中农业空间的内容Tab.1 The planning contents of rural space in municipal territory spatial planning

总体来看,《省指南》中的农业空间规划内容是“政策性”强于“空间性”,《市指南》则侧重于表达农业生产空间和生活空间的布局以及设施和行动等方面的要求,但对于农业现代化转型等一些农业空间的变化趋势响应不够。部分地方技术标准给出了一些导向,如在农业生产空间方面,重点强调对农业现代化发展空间支撑的要求,提出现代农业集中发展的重点区域、各类农业产业平台的位置和规模的安排等规划内容②《浙江省市级国土空间总体规划编制技术要点(试行)》和《江苏省市县国土空间总体规划编制指南(试行,征求意见稿)》。,然而具体要求尚不明确。但不管是省级还是市级,现有技术标准基本是将农业空间规划内容切分为生产空间和村庄两大部分,没有将农业空间作为一个集生产、生活于一体的有机整体系统看待。此外,各层级规划内容之间的传导关系也不明显。

3.3 农业空间规划内容体系构建的总体思路

首先,各级国土空间规划中农业空间规划内容应该形成一个自上而下从目标、空间到行动逐级深化的完整体系。对应于不同层级政府的管控事权和规划特征,各层级的农业空间规划内容应有所差异。我国农业空间区域性差异较大,省级规划中农业空间规划除了协调性还应当具有战略性的特征,针对农业空间自身的特征和趋势,明确省内农业空间发展的战略指引。市级规划中农业空间的规划内容主要在市域层面。在我国大部分地区实行的“市管县”体系下,市级政府针对市域的事权重点是协调,农业空间管控的事权在县级政府。因此,市级规划中农业空间规划内容侧重于结构性管控,县、镇级规划中农业空间规划的内容以实施性为主。虽然各层级农业空间规划内容各有侧重,但上下层级之间必须可传导、可反馈,如省级确定耕地保护和乡村布局的要求必须在市级规划中细化落实,市级确定的永久基本农田指标必须在县级落实并划定保护边界,市级确定的农业平台县级必须按要求落实等。

其次,农业空间规划是一个综合的系统工程。农业空间是一个涉及生产、生活的完整系统,对农业空间的安排应该统筹考虑其内部人地产之间关系,如村庄布局要与人口规模、结构变化和农业产业结构调整统筹考虑。同时,农业空间规划应该与生态空间与城镇空间协同考虑,如城镇空间周边农业空间在生产空间的配置上要考虑服务城镇的功能需求,对重要生态地区农业空间要同时考虑其承担的生态功能维育要求等。

4 各层级规划中农业空间规划内容重点与传导要求

4.1 各层级规划的内容重点

4.1.1 省级规划以政策制定为主省级规划兼具战略性、综合性、协调性和约束性,需要对重大战略做出空间响应,统筹省域全要素空间治理、统筹多层面价值需求,并有效传导国土空间管控要求[12]。省级农业空间规划应以政策引导为主,其内容侧重于确定目标(指标)、空间的战略布局和支撑体系的规划导向。规划需要落实全国耕地和永久基本农田保护任务、体现主体功能,从乡村产业发展、乡村建设用地总量、耕地和永久基本农田保护等方面确定目标及规划指标;结合各省农业生产特点,明确农业战略布局;结合乡村振兴,提出不同主体功能区的农业发展方向、村庄分类和布局优化的导向,以及设施配置、农业空间综合整治的目标及导向性要求。以四川省某省级次区域规划③四川省针对省域面积广阔、省内地区差异大的特点,在编制省级国土空间规划的基础上增加了省级专项规划即五大次区域国土空间规划的编制,作为对省级国土空间规划的补充。为例,农业空间规划的重点是分解耕地及永久基本农田保护指标、识别重点区域并明确划定要求;从当地农牧业生产条件出发,谋划高原特色农产品生产战略布局;针对该地区以生态保护为主的主体功能协调农牧业开发与生态保护的关系,依据自然本底特征、农牧民生产方式、乡村居民点区位特征及设施配置条件,识别就地城镇化、适度干预就地集聚、劳动力双栖型就地城镇化和牧民定居等模式,提出乡村人口分布优化和乡村居民点布局优化的导向(见图1-图2)。

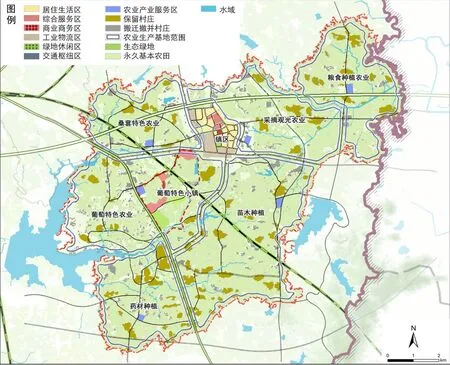

4.1.2 市级规划重点针对“域”,体现协调性市级规划中的农业空间规划需要充分发挥协调性并有效指导县级规划的编制,侧重于确定目标(指标)、空间结构性布局和支撑体系的配置要求。目标(指标)方面重点是承接省级规划确定的相关目标(指标)并向县级规划分解;根据省级规划确定的主体功能和农业战略布局,确定农业现代化的方向和空间组织模式,明确包括规模农业、都市农业和特色农业等在内的农业生产空间的结构性安排;提出与农业生产空间相匹配的村庄分类和布局优化要求;划示农田保护区和乡村发展区在内的农业类规划分区;确定各类基础及服务设施的配置要求和包括重大行动、重点空间在内的农业空间综合整治要求。以中部某市为例,农业空间规划在落实省级战略确定的耕地和永久基本农田保护目标并以“双评价”为基础向县级分解,以及在划定永久基本农田集中区的基础上,划分以粮食生产为主的现代农业片区、特色农产品生产为主的特色农业片区、都市农业片区、种养结片区和休闲农业片区等差异化的乡村产业分区,作为土地资源配置、村庄分类引导及其他政策制定的依据之一。如现代农业片区以加快农业生产规模化为基本导向,引导乡村人口适度集聚,区内村庄以集聚发展类和整治提升类为主;休闲农业片区、特色农业片区应有一定数量的特色保护类村庄,为乡村旅游业的发展奠定基础(见图3)。

4.1.3 县级规划实现管控的空间落实

县级国土空间总体规划侧重于底线管控的落实,以及地方发展与国家战略和政策框架的协同[13]。县级是管控实施的抓手,农业空间规划需要在此层级实现管控要求的空间落实。因此,除目标(指标)的落实分解之外,县级规划中农业空间规划的重点任务还包括提出各类农业生产空间和产业平台的布局安排,确定镇村体系及村庄分类,划定农田保护区和乡村发展区两类规划分区,明确乡村生活圈及设施配置标准,确定高标准基本农田建设、农用地整治、村庄整治等重大行动及其重点空间范围等。如西南某县国土空间总体规划,在划定了农业生产空间边界并明确了农业产业平台布点和管控要求的基础上,完成了县域村庄分类和生活圈的配置方案(见图4-图5)。

图5 西南某县级规划城乡生活圈配置Fig.5 The urban-rural public service circle planning of a county in southwest China

4.1.4 镇级规划落实各类任务,划定空间边界镇级规划上承县级国土空间总体规划,下引详细规划,要落实县级规划的安排并面向具体的实施,在一些地区可直接作为实施乡村管理的依据[14]。镇级规划中的农业空间规划需要严格落实上位规划确定的规划目标(指标),完成耕地和永久基本农田的图斑落位,以及划定农业生产基地、农业生产服务区等农业产业平台和村庄建设等空间边界,并将上位规划确定的乡村支撑体系中涉及农业空间整治、农田建设任务等行动安排落地。如东部某镇级规划的空间布局方案,不仅落实了粮食、特色林果等农业生产基地的空间边界,也明确了农业生产服务平台的空间边界,同时还划定保留村庄的边界,并在现状的基础上标示搬迁撤并类村庄的空间分布(见图6)。

图6 东部某镇级规划空间布局方案Fig.6 The planning spatial layout of a town in east China

4.2 各层级规划内容的传导关系

不同层级农业空间规划从内容来看,均包括目标(指标)、空间及支撑体系3大板块,上下层次规划的内容存在清晰的传导关系。其中,目标(指标)的传导以定量的逐级分解和主体功能的逐级深化为主要的传导方式。空间的传导包括底线、分区和分类3项核心内容的传导。对于耕地及永久基本农田保护这一项底线管控型的内容,省级规划确定全省的保护目标(指标)并向下分解;市级规划进一步将保护目标(指标)向县级规划分解并划示永久基本农田集中区作为县级划定永久基本农田保护区的指引;县级规划进一步向下分解保护目标(指标)并划定永久基本农田保护区;由镇级规划承担耕地及永久基本农田保护图斑空间落位的具体工作。空间分区的传导遵循由格局、结构、布局再到边界的逐级深化,省级规划通过制定农业生产空间格局来明确对全省农业生产空间的战略性安排;市级规划在省级规划的指导下进一步深化,在市域范围内协调农业生产关系,对全市的农业生产空间做出结构性安排;县级规划承接市级规划的结构性要求,完成基地、平台等各类农业生产空间的空间落位;最终由镇级规划确定管控的空间边界。分类的传导则遵循由要求向分类再向边界的传导路径,省级规划确定全省村庄分类的基本导向,由市级规划明确分类要求,在县级规划中确定镇村体系和具体的村庄分类,最终在镇级规划中落实村庄建设管控边界。支撑体系相关内容的传导也遵循由导向到要求再到空间和任务落实的路径(见图7)。

图7 农业空间规划内容的传导关系Fig.7 The conduction of rural planning contents in territory spatial planning system

5 结语

在国土空间规划背景下,如何通过规划编制和实施促进农业空间高质量发展,成为国土空间规划无法回避的问题。在国土空间规划体系中,农业空间规划的内容应该是自上而下不断深化落实的体系,各级规划的内容应各有侧重。省级规划以目标和战略引导为主,市级规划在省级目标战略落实的基础上形成结构性管控,县级应在市级基础上进行空间深化和落实,镇级是对县级的补充和落实。

我国幅员辽阔,农业空间在自然地理、生产资源、发展阶段等各个方面都有着巨大的区域差异,不同的农业空间面临的问题和发展的趋势不同,其规划的任务和内容也应有所差异。本文针对农业空间的一般特征,对省市县乡各级农业空间规划的内容和传导要求进行了探索。但如何在农业空间规划中更好地回应区域特色和差异性,更有效地指导实践,还需要深化研究。同时,考虑到农业是一个广义的范畴,包含农林牧副渔等相关内容,本文重点对以种植业为主的陆域农业空间内容与传导的研究为主,对于各层级规划中林业、渔业等其他陆域、海域农业空间的内容体系和传导还需要进一步补充研究。