青海同仁六月会乐舞的制度性建构

石秋月

(青海民族大学,青海 西宁 810007)

仪式作为一个地域文化与信仰的重要表现形式,是理解与诠释一个民族文化的重要方式。人类学者对于仪式及表演的关注为民族音乐学研究仪式中的音声提供了诸多阐释路径。与民族音乐学所关注焦点极为相似的是,格尔兹将仪式看做一种“文化表演”,将单一的象征符号,引入心境和动机,通过构想出一种普遍存在的秩序,便形成了一种世界观。[1]涂尔干则认为信仰和仪式是构成宗教的两大范畴,信仰是舆论的状态,是由各种表现构成的;仪式则是某些明确的行为方式。[2]英国人类学家维克多·特纳作为象征人类学的代表认为“宗教尤其是仪式是通过不同的表演和舞台经历时间展演的戏剧。”在论述宗教与艺术的关系时吕大吉先生曾提出“宗教的诸要素(宗教观念、宗教感情、宗教行为、宗教仪式活动等)之社会表现的基本特征就是‘象征化’。而‘象征化’就是感性化、具体化、形象化,亦即‘艺术化’”。[3]

在仪式中,行为总是被赋予一定的象征意义,仪式中的音乐作为最直观的仪式行为成为了特定场域中人与神沟通的媒介。通过音声和仪式行为来完成仪式的宗教意义,同时歌(乐)舞也成为了仪式中极具重要意义的一项仪程。因此从民族音乐学角度来分析与阐述仪式中的音声为解释一个民族的文化已成为音乐学学科中的研究重点。尽管仪式音乐的研究早已有之,不论是从行为、仪式、音声的研究范式还是个案的探讨,仍需我们用不同的视角来解读仪式。

青海黄南藏族自治州同仁市地区的六月会是隆务河流域藏族和土族民众一年当中除了藏历新年以外最为重要的节日。六月会藏语称为“周巴勒柔”,意为六月歌舞盛会。六月会是在苯教基础上形成的具有多元文化特征的宗教仪式行为,也是大型祭祀乐舞表演。乐舞的进行一直贯穿着整个仪式,秩序性的仪式程序与乐舞过程构成了神圣与世俗的两域空间,在这一特定的场域中,众多象征符号与文化表征的不同组织形式,形成了特点鲜明的六月会仪式与信仰的制度体系建构。马林诺夫斯基在阐述文化时将“制度”视为“人类组织的活动体系”,是“构成文化的真正部分。”[4]当我们重新审视六月会的整体结构与信仰体系,从制度的视角分析其多重意义有助于深入的阐述其文化内涵。基于此,笔者以其中最具代表性的四合吉村六月会来展开初步探讨。

一、六月会乐舞的制度化实践

作为一种“社会文本”,仪式本身就是一种社会实践。在布迪厄看来,“每个人对世界都是一种实践知识,并且都将它运用于他们的日常活动之中。”[5]隆务河流域举行的六月会乐舞仪式中,各文化要素间形成了一定的行为规范,体现了一定的制度性存在,重要的是通过长时间的传承、惯习被这一文化群体或个人所接受,形成了固定的文化模式。在乐舞被建构的过程中,制度化的实践方式是其具体表现手段。从事实观之可发现,制度化的实践方式使六月会乐舞形成了从“大范围”的文化集群到“小范围”的文化个体间不同层次上的实践模式,集中展现了被建构的群体之间在时间和空间上的内在联系,最终这些实践方式使文化群体、乐舞、仪式产生互动,从而构建了六月会仪式的生成场域。

(一)时间上的制度化实践

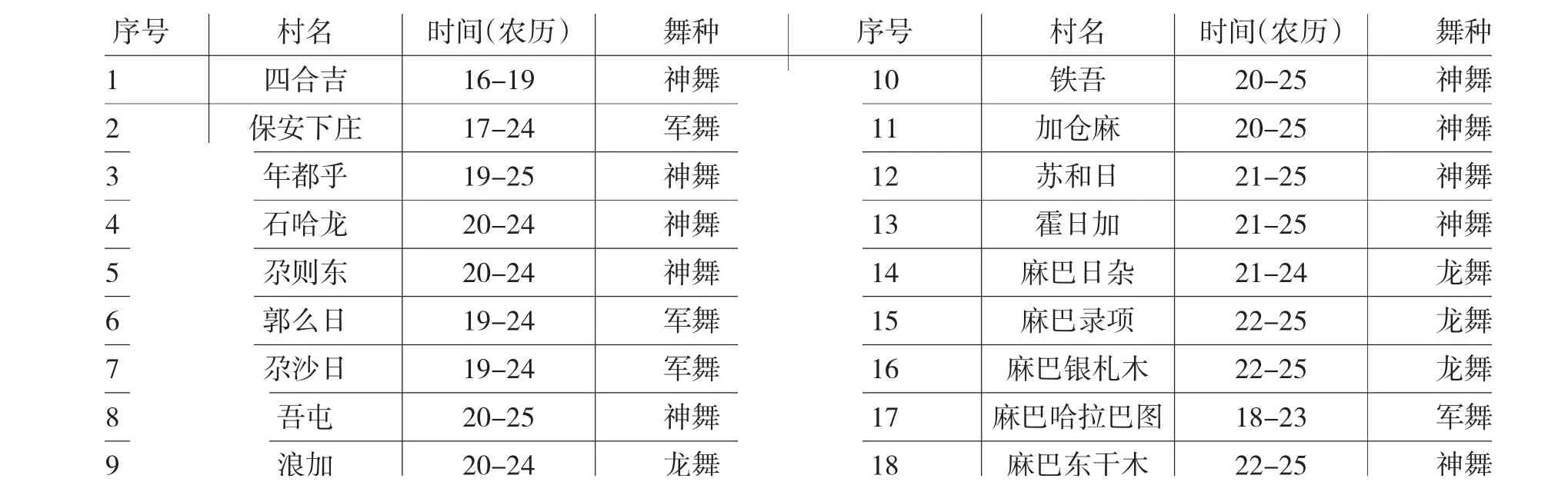

众所周知,重复性以及周期性是仪式所具有的典型特质,就时间制度而言,规定的是人们对仪式循环周期的社会意义。隆务河畔各村庄的六月会大部分在农历的六月中旬举行,一般始于农历六月的十七日,至六月二十五日结束,每年周而复始。这是在历史发展过程中被该文化群体所认同的、已经成为一种约定俗成的“隐性制度”。相对固定的时间被本地人们所遵从,进而形成了六月规模盛大、展演持续时间长的仪式活动。同时,这种秩序性还表现在每个村子所举办乐舞的持续时间上。尽管每个村子举行的时间各不相同,持续的时间也不等,有的三天有的五、六天,但都在十七至二十五之间。

(二)空间上的制度化实践

当一种行为成为了集体形式,这个“集体”往往就是一种文化模式。同仁地区六月会乐舞具有集体性特征,这种集体性以地域上的空间分布为体现。事实上,六月会乐舞仪式的举行具有严格的地域限定,并非任何一个藏族或土族村都举办。从跳六月会乐舞的地域来看,举办六月会的地方皆围绕隆务河两岸,这样的分布与藏族的部落制遗俗有关。早期的青海藏族社会中一般以“部落”为组织形式,正是这种部落制的遗存构成了隆务河流域各村庄举办六月会的基本社会单位。根据《中国藏族部落》记载:“在1958年前,同仁县共有一个昂锁①和十四个大部落,其昂锁即隆务昂锁,十四个部落是加吾、四寨子、麻巴、黄乃亥、隆务七庄、多宁牙浪、浪加.....。”[6]当前跳六月会的村庄如四合吉、铁吾、苏和日属隆务七庄,浪加属浪加部落,郭么日、尕沙日、年都乎属于四寨子部落。浪加的七个村中,有六个跳六月会,据当地人解释:“另外一个村(惹贡玛)不跳六月会是因为他们是后迁过来的村子,不属于我们。”由此可见,各村六月会的举行,具有一定的历史原因,部落制的沿袭使同仁地区形成了以六月会为代表的文化圈,在指定的地域范围内,乐舞仪式成为部分村庄所共同享有的文化传统,分布于隆务河的两岸,从而建构了以乐舞展演为表现方式的大型集群活动。2020年跳六月会的村庄如表1所示:

表1

(三)乐舞过程的微观实践

从“大范围”的集群性社会活动到以一个村庄为微观的仪式展演方式,各村的六月会乐舞有着相对固定的仪式过程,主要体现在整个仪式程序的实践环节上,包括迎神、祭拉木则、娱神乐舞以及听神谕。

迎神是六月会中正式仪式前最为主要的一个程序,已经在各村成为了约定俗成的仪式传统。迎神不仅标识着地区保护神所覆盖的地域范围,这一行为也需要在福泽范围内进行转村。四合吉的迎神是在每年农历6月16日这一天,届时由法师带领的游神队伍将神像从神殿请到神轿中,随后开始转村。队伍由锣声引路,同时也是信号,当村民听到锣声就会出门迎神。队伍进入到堂屋后,主家要敬献哈达和布施。法师将酸奶和青稞洒在地上,意为向夏琼神敬献贡品,象征着为村民们驱灾祈福。迎神过程要从早上开始,必须到村中的每户人家转完,迎神活动方可结束。

祭拉木则是乐舞仪式正式开始前的活动。跳乐舞的村民们要集中在村庙②中,先用带来的朵玛、酸奶、鲜花等贡品进行煨桑。煨桑完毕后才开始集结队伍,自发的在村庙的广场中呈圆圈状排列,然后去祭拉木则。“拉木则”为藏语,汉语意为神垛,即用石头砌成的堆子,上面插有木质的箭,“箭”是用木头做的细棍。每年祭祀时,要将旧的箭换掉,当地人也称此环节为“插箭”。法师带头,队伍随行,到后山上祭拉木则,队伍中有人手持羊皮鼓,有人手拿柏枝。此时锣声与海螺声一直不断,同时也伴有“嗳哈嗟”的口号。

祭拉木则后是整个仪式中最为重要的乐舞部分,乐舞的表演要持续3天。音乐与舞蹈在仪式中所起到的重要作用不仅表现在内容上,同时也因其是构成整个仪式过程的重要外在形式。四合吉的乐舞属于同仁六月会三大乐舞体系中的神舞,共有十余项程序构成,每一环节中都有乐器和舞蹈。六月会中音乐与舞蹈形式主要有两种类型,其一是歌乐舞形式,即歌唱、舞蹈和乐器为一体的表演方式,如浪加的六月会中除了锣与鼓外,还要演唱拉伊;其二只有乐、舞两种类型,包括舞蹈和器乐,没有歌唱,四合吉的六月会仪式则是以后者为主的表演形式。在仪式中,器乐往往作为舞蹈的伴奏使用,使用的主要乐器有鼓和锣,有时二者同时敲击,有时只有一种乐器形式。

神谕是六月会乐舞中的尾声,人与神的交流将整个仪式推向最为神圣的阶段。待所有乐舞结束后,全体村民集中在广场中,躬身立在殿前,男性手举从殿中取出的供品,所有人开始念诵《煨桑经》经文,祈求护佑。最后法师开口讲话,众人听训。待神谕完毕后,所有男性按顺序登上祭台将朵玛及供品投入火中,意为将灾难和不幸统统烧毁。至此六月会祭祀仪式结束。

六月会乐舞从时间到空间再到微观的仪式结构,形成了制度性的实践过程。正如薛艺兵先生对“仪式形态结构框架”的讨论,“仪式的时空场域、仪式的行为方式和仪式的声音环境,是仪式事件的三个结构层面,这三个结构层面的纵向排列构成仪式形态结构的主体框架。在这个主体框架内,各个结构因素在不同结构项、不同结构层面之间发生着纵向联系,相互交织成一个复杂的关系网络。”[7]

二、六月会乐舞的制度性表征

有关于制度的解释,从马克思、恩格斯将其视为“交往形式或共同方式”来看,可以将制度理解成为“人与人之间交往、合作、竞争、联合的规则、规范、约定、行为模式。”[8]仪式作为一项社会活动,不管形式如何,总是包含有一定的程序性和行为规则。这些规则体现了人与神、人与人的社会关系,同时仪式又是围绕固定的规则与程序来完成情绪或信仰的表达。在为期三天的六月会仪式中,乐舞在表演结构以及音声属性上形成了六月会乐舞特有的制度性表征,并被文化群体所遵循,因此才使得乐舞成为沟通人与神的媒介以及娱神宗旨的外在表述形式。

(一)表演结构的制度性体现

仪式的程序在仪式的过程中显得尤为重要,只有形成了固定的结构并得到人们的认可,才能算得上是仪式,这是由程序的权威性而决定的。就六月会仪式乐舞本身而言,鲜明的制度性特征首先体现在乐舞的仪式结构过程中。

仪式程序的不可变性是六月会乐舞制度性建构的一大特点。六月会乐舞并非仅有一种舞蹈形式,而是由多个乐舞结构组合而成。每个程序都有其各自的表述含义,并且表现形式皆不同。固定形式有九项,其中穿插其它类型的表演有四项,如老年的嗳哈舞与神鼓舞、女子舞以及滑稽戏表演。在固定的九项内容中,不仅表演顺序不能随意改动,同时这九个程序又形成了一个固定的核心部分,被不断的重复,即上午展演全部的九个程序,下午需要重新再跳一遍,第二三天皆重复第一天的乐舞程序。由此,又形成了六月会乐舞的另外一个制度性的展演方式,即仪式的重复性。四合吉的乐舞共有九项,其每个过程的名称及各项要素记录如表2:

从表2我们可以看出,九个程序中每个程序都有相应的名称,并且表达了不同形式的舞蹈内容。如第一个程序的“嗳哈舞”因表演时人们要喊“嗳哈”而得名,由一人领喊“嗳哈嗟”,众人附和“嗳哈”。据当地人说此口号表达的是“胜利了、胜利了”的含义,嗳哈舞的表演与古代藏族部落之间的战争有关,在表演队伍中,有手持各种旗子的队形,类似于上演古代军中的战争场景。高跷舞则是两人踩高跷对跳,阿扎拉代表的是二童祝寿舞。最后一个程序“观世音菩萨舞”为全体人员必须参加的舞蹈,表演人数众多,年龄不等,队伍庞大且隆重。表演时队伍呈右旋海螺型。把大悲观世音颂的舞蹈放在最后,是对佛、菩萨做最后的感恩和回响。[9]

表2

(二)声音属性的制度性建构

民族音乐学对于仪式中声音的描述,其旨在通过对声音的聆听、辨识、感知来阐明仪式音乐本身所具有的文化特性,这亦是对“音声”与文化语境关系的探究。以往的田野经验预示着局内人通过仪式的音声方可辨之其行为模式,这是因为仪式的规律性进行而被文化群体所共同感知,这种规律性音声结构的发展变化,也体现了时间上的重复规律。六月会的乐舞过程即是如此,乐舞者舞蹈的变化依据乐声的变化而发生改变,当具有指挥性质的锣的节奏发生变化时,舞者即可自行变化舞蹈动作,这便是音声在仪式中的重要作用。由此引人深思的是队伍庞大、结构复杂的六月会乐舞如何被文化群体所感知,如何成为约定俗成的内部规约?进一步讲则是仪式中的音声如何建构仪式、表述信仰的问题。

在六月会仪式乐舞中,通过音声的不同表现形式或功能,我们可以大致将其分为锣鼓声与诵经声。

1.锣鼓乐的音声属性

锣鼓声在整个仪式音声中处于首要地位,实际上六月会即是通过乐舞来表述整个仪式过程,也是当地人通过乐舞来进行的娱神活动。在乐舞中,“乐”由鼓和锣构成。

通过表2我们可以发现,锣与鼓可同时出现,也可单独使用。锣单独出现时往往显示的节奏较为平缓简单,舞者的舞步缓慢。一个程序中以一到两个类型的节奏为主,且不断重复。锣与鼓同时出现则发生在“交叉舞”中,在整个程序中,其上场动作与下场动作节奏单一缓慢,只有舞者面向神轿跳舞时节奏才变得激烈,此时每人要向神敬献神燕。鼓除了和锣同时使用,只有在一个场面中单独使用,即“神鼓舞”的程序。在此程序中,仅有此程序需要法师掷占卜牌,占卜牌方向相反时则意为神满意众人的敬献,方可进行下一步,反之则继续跳,直至神表示满意为止。跳神鼓舞时每次都要从神殿行至场中央,节奏较快、情绪激昂,以完成娱神的目的。

在锣与鼓使用的过程中,锣与鼓的音声属性出现了不同。鼓的使用往往和神呈“近关系”,这种近关系的形式首先体现在法师的通神上。在仪式中,法师在神附体之前通常会击鼓,鼓的节奏急促有力,跟随激昂的鼓声,法师进入迷幻状态,出现呼吸急促、跳跃、翻跟头等行为。急促的鼓声促使了法师从凡人到附体的转换过程,标志着法师从一种状态向另一种状态的转变,通常打击乐器的声响在宗教中被赋予此意义。其二,鼓在乐舞的使用过程中意味着与神的沟通,如上述的打鼓问卜以及敬献神灵。锣往往承担的是伴奏及提示作用,与神呈现的是“远关系”。在整个仪式中,锣声具有将所有人(表演者和观众)聚集起来的指挥作用,进而形成统一的表演秩序。这种表演秩序:第一,预示每天仪式程序的开端,村民要集中在村庙中开始舞蹈;第二,在乐舞每个程序的开端,用于提示每段所要表演的内容;第三,也是最主要的作用就是作为舞蹈的伴奏乐器来使用。在九个程序中,大部分的结构中都由锣来进行伴奏与指挥,每一个舞蹈程序皆有各自独特的节奏类型,节奏均匀缓慢。

2.诵经音乐的音声属性

在六月会乐舞的仪式场域中,除了最为主要的乐声,还有另外一种极其重要的音声形式,即念诵声与佛教的乐器声。这是与锣鼓处于两个完全不同场域的声音,固定的诵经地点与特殊的诵唱目的,由具有固定身份象征的群体组成的祭祀场域,他们一直伴随着三天的乐舞仪式而进行。四合吉的诵经地点在佛典西侧的二楼上。殿内有专门的诵经人员,他们并非寺院里专职的僧人,而是藏传佛教宁玛派在家修行的本本子③。诵经时伴随有乐器的使用,包括1个堂鼓、1个钹、11个达玛茹。所诵经文共四部,有《天龙八部》《煨桑经》《风马旗仪轨》《夏琼护法神祭文》。在诵经时,经文旋律性不强,节奏较快,曲调起伏较小,大多二三度音之间的来回重复,此部分的诵经属于念诵型。在三天的念诵过程中,不断有村民前来供奉酒与朵玛。诵经则是与藏传佛教中的护法神有关,旨在向他们祈福、赞颂。

属于藏传佛教中宁玛派的诵经音乐和原始宗教苯教中的锣鼓声同时出现在了六月会的仪式场域中,这是六月会区别于其他宗教行为和仪式最为重要的一个鲜明特征,是由黄南地区的宗教发展历史背景而决定的。宁玛派在形成过程中吸收了大量的苯教文化元素,二者共存的文化现象在黄南地区也较为常见,六月会即是两种信仰交叉区域的重要代表。学者嘉雍群培认为“黄南热贡地区是以佛教为主还保留苯教文化信仰的地区,每年一次的‘六月血祭’法会,是这一带最隆重的宗教祭祀法会,从法会中的煨桑、请神、跳神......仪式看,属典型的苯教血祭仪式。从交叉信仰的佛本寺院诵经看,两派诵经的音乐也基本相同......形成了两种文化交叉区特有的文化现象。”[10]六月会中的诵经声与乐舞虽然同步进行,但与乐舞形成了完全不同的音声属性,一种是“人—神”的沟通,另一种则是“人—佛”的沟通。

除上述的诵经的行为以外,在整体仪式结束时,全体人员聚集在大殿之下,煨桑之前仍有共同的诵经行为,唱诵的经文为《煨桑经》。当所有乐舞仪式完毕后,全村人民自动的集中在大殿下,包括在经堂中诵经的本本子,在一人的领诵下开始集体诵经。此部分念诵的经文与前种诵经类型完全不同,具有旋律性较强,起伏比较明显的特点,属于唱诵型。可以说最后的全体诵经是两个不同信仰与不同体系的集合体,不论具有佛教身份的本本子还是在乐舞中向地方神敬献的舞者,皆以本村所供奉的地方神为赞颂对象,向他们祈福与问安。共同聆听神谕成为了此时音声的重要旨意,形成了整个仪式最为核心的部分。两种不同的诵经形式正是因其不同的音声属性为制度用于相应的仪式环节中,就局外人而言,我们预见的皆为诵经形式,而在局内者看来,因其不同的制度标准,二者呈现出了不同的属性内涵。

从以上仪式中的锣鼓声以及不同类型的诵经形式来看,它们有着相异的音声属性,并代表了各自的文化内涵。不同身份的人们通过念诵、唱诵、乐舞等形式完成了娱神敬神的过程,在仪式的每个环节中都形成了固定的秩序以及逻辑顺序,文化群体通过不同的音声形式进行仪式过程的展演,最终完成整个仪式过程。六月会乐舞仪式中制度性的规约决定了这一文化群体的个人行为和社会行为,渗透到文化展演的所有样式中,影响到了各个环节,特别是前述的乐舞过程以及不同的声乐属性集中体现了文化展演的制度建构,人们的行为也在这一制度性展演中得以固化,从而形成了双向的互动模式。

三、六月会乐舞的制度性层次建构

在以往的研究经验中,仪式通常被分为两个大的部分,即信仰和行为。仪式的形式化特征经常把人们的注意力吸引到物质形态上,但事实上,仪式之所以成为一种相对稳定化的形式,它需要由信仰和仪式形态方面的内容的支持和支撑。[11]六月会祭祀仪式即是利用乐舞的外在表演形式围绕信仰体系建构的一个特殊空间。布迪厄曾提出,“从分析的角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network)或一个构型(configuration)。正是在这些位置的存在和它们强加于占据特定位置的行动者或者机构之上的决定性因素之中,这些位置得到了客观的界定,其根据是这些位置在不同类 型的权力......”[12]布迪厄的场域理论为六月会这一特殊空间的形成提供了一个解释路径。六月会仪式这一特殊的场域内包含了众多的象征符号,这些符号因不同的权力性质在仪式中形成了外显层、中间层以及核心层的制度性体系,通过制度性的关系网络从而构建出了不同行为来实践对信仰的表述。

(一)舞者行为的秩序体现——仪式的外显层

舞蹈是整个仪式中娱神最基本、最主要的行为方式,是在特定场合、特定时间内形成的信仰认识模式的外向表达。舞者是仪式中最不可缺少的一个文化因素,他们通过不同的乐舞段落以及多段体的乐舞结构来构成仪式行为,成为仪式中各项文化意义的直观表述,在整个仪式场域中,舞者具有直接性以及外显性特点,构成了仪式的外显层。

作为娱神以及敬神的文化表述,舞者及其行为在仪式中鲜明的体现出了其行为的规则性。其一,舞者作为仪式的直接参与者与局内人,跳六月会是其人生中必须参加的一项仪式活动。这种以村为单位的整体祭祀活动,每户人家至少出一人要参加六月会的舞蹈表演。同时对于年龄也有要求,即男性不超过45岁,女性为不超过25岁的未婚少女。当地人也普遍认为,去村庙跳六月会会给家里带来好运,因此当地人从幼时就自发的去跳六月会。他们不由自主的模仿大人的动作,跟随节奏在队伍的后方。当轮到年岁尚小的队伍跳鼓舞时,法师也会在最前方带领整个队伍跳,由此形成了整个仪式的自然传承。每年的六月会已经成为了约定俗成的周期性展演,也正是通过这种方式才使得所有的人、乐、舞被纳入到这样一种循环之中。

其二,在舞蹈队伍最前方的男女领队也不是随意选出的,而是在六月会开始之前,将符合条件的人选全部筛选出来,由法师掷占卜牌而最终确定,被选出来的一定是外貌俊美、品节高尚的人。

其三,在每个程序上也形成了独特的内在秩序,这些规则主要表现在了严格的舞蹈动作、锣鼓的节奏、服装、队伍顺序的排列等各个方面。所有的行为皆在规范化的程序中展开,进行严格的传承与复刻。如有插科打诨的出现,会受到法师严厉的训斥。任何人的行为在所塑造出来的庄严、肃穆的场域中完成自身的娱神使命,相应的其本身就是一种制度规则的体现。

(二)拉哇身份的多重意义——仪式的中间层

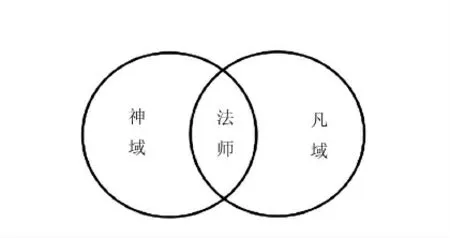

布迪厄在讲述场域的运作力时曾提到“只有在与一个场域的关系中,一种资本才得以存在并且发挥作用。”[13]六月会中的法师就是存在于特定场域中而被赋予神圣意义的特殊身份。在同仁的六月会中,我们多次提到拉哇这个社会角色,拉哇为藏语,意为“巫师”,汉语为法师。在六月会举办期间内,法师成为了神的代言人,被附体时的法师亦即神。整个祭祀的过程以及乐舞、训导都是在法师的指导下完成。附体时已经被“开喉”的法师能够代神言宣布神的旨意,“未开喉”的法师也能够通过一些动作、表情来指示帮手明白神的指令。在六月会中,当法师被神附体时,他的言行皆具有神性,如指挥队伍的行进、打鼓领队、教诲众人、发布神谕都成为了神的象征,众人必须遵从,一切状况为法师所掌握。因此在六月会期间,法师成为了人与神二元关系中的一个桥梁,使整个仪式形成了凡俗与神圣的两域空间,其在两域空间的关系可用图1来表示,法师在这两域空间中可来回转换,附体时则为神所用,下达旨意,不附体时又归为凡域协调仪式中的秩序,因此法师在这两域空间中可表达不同的职责。在非六月会期间,法师如同常人一样务农或工作,回归到正常的生活中,不再是神的象征。

图1

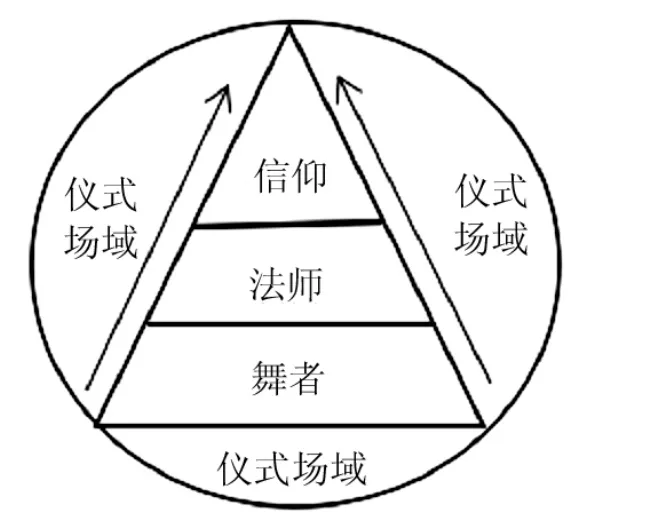

(三)双重信仰体系——仪式的核心层

仪式之所以能够形成一种固定性的外显行为,与人们的信仰体系密不可分。信仰属于仪式中的观念范畴,是整个仪式最为核心的部分,也是形成乐舞仪式周期性的内在动力。在整个仪式中,若舞者构成了仪式的外显层,法师为沟通两域空间的中间层,信仰则是位于整个仪式链条的最顶层。分析仪式信仰的结构体系有助于我们理解当地文化价值系统的构建视角,并为仪式中的行为及音声提供解释。

黄南在藏族地区中属于宗教信仰较为复杂的地区之一,在这里曾有苯教、藏传佛教的格鲁派、宁玛派、伊斯兰教以及道教。早期同仁地区信仰苯教,自藏传佛教传入青海以后,其势力逐渐增大,一些苯教寺院改为佛教寺院,苯教的地方神也就被纳入到佛教的体系中,成为佛教的护法神。六月会即是苯教与藏传佛教相互融合且具有多元文化特点的祭祀仪式,如各村的神庙分为左右两殿,左边大殿中供奉的为佛教神祇,右边供奉的为部落保护神。四合吉的佛殿内供奉了三世佛、观音佛、宗喀巴大师。神殿内供奉的为夏琼神、来冒(夏琼神的夫人)、木洪(二郎神)、东巴冬宙(夏琼神之子)、热宗(夏琼神的右神)。正是当地人这种双重信仰体系的并存才使得佛教神祇与苯教神灵共同存在于六月会乐舞的构成场域中,由此也就形成了诵经音乐和乐舞的同时并存,神殿和佛殿的同时设立。

多神体系是六月会仪式信仰体系中的一个鲜明特征。在整个六月会的进行中,围绕着地方保护神来进行祭祀,其主旨是祭神娱神,祈求地方神灵保佑众人安居乐业。但六月会中的地方神并非仅有一个,而是以村为单位形成的不同神灵体系,每个村落供奉的神灵也不同,有主神也有随神,从而形成了神灵祭拜的复杂性。如苏和日的主神为玛沁神,随神为年钦、德龙、赤噶玉拉、扎斗昂秀。铁吾的主神为年钦,随神为玛沁、夏琼。浪加的主神为拉日,随神为克吐、莫巴、嘉唐。在整个六月会间,法师并非被同一个神附体,而是可被多个神同时附体。

当然每个村落所供奉的神灵也有等级之分,这在乐舞过程中也有鲜明的体现。在同仁地区,阿米夏琼是地方的最高守护神,在当地人们的意识中共同认为夏琼神处于神灵系统的最顶端,所有村的守护神都受夏琼神统治。四合吉村所供奉的主神就是夏琼神,因此整个同仁地区最先跳六月会的地区也是四合吉,只有四合吉开始跳六月会后,其它地区才能开始,这是受夏琼神的主要地位而形成的仪式秩序。

虽然苯教神灵在六月会中处于整个信仰的重要位置,但仍透漏出当地佛、苯两个信仰体系的互存与等级关系。当藏传佛教开始传入青海地区后,由于政教结合所处于的优势地位,使得佛教在当地具有普适性和绝对的正统性,因此在人们信仰观念中藏传佛教处于权威地位。通过当地人的口述中也了解到,他们认为“任何神灵都高不过佛爷,佛爷是最大的。”另外,这一等级关系还体现在仪式中的各个方面中,如对法师的选择,首先从普选中选出,当最后的天赋凛然的十余名男子要想脱颖而出则必须要得到活佛认可,并且在活佛面前进行附体,接受活佛的询问,最终方可成为拉哇。其次,在举办仪式的前几天必须到寺院中接受活佛的洗礼,并念经祈祷。如果要将六月会仪式中各要素的相互关系进行表述,我们可将其归结为图2:

图2

六月会中仪式的乐舞作为连接人与神的重要媒介,由最具有外显性的舞者进行表述,法师作为中间层通过在两域空间的转换,将舞者的行为与人们的信仰连接起来,成为沟通人与神的媒介,而信仰作为整个场域中最为核心的部分,是仪式中各行为的最终决定因素之所在,因此六月会的乐舞借助仪式场域构建了舞者—法师—信仰这种自下而上的制度结构关系体系。

四、结 语

正如音乐人类学家梅里亚姆所说的“每一种音乐体系都有一系列观念预示,它们使音乐融入群体社会活动,并将其阐释和定位为种种生命现象中的一种,这些观念决定着音乐的实践和表演以及乐音的产生。”[14]青海同仁隆务河流域的藏、土族人民在以村落为单位传承下来的乐舞祭祀仪式中,展现了藏传佛教与苯教的双重信仰体系影响下形成的多元的音乐文化特质。六月会乐舞文化中内嵌着的习惯法、文化展演方式深深烙印着群体的制度建构,仪式中的音声以及舞蹈行为成为了人们信仰的具体实践,通过特定的乐舞外显形式以及法师的中介作用,完成对仪式信仰核心的具体表述。最重要的是,六月会乐舞仪式之所以形成集群性的、周期性的文化展演得益于其仪式的制度性建构,处于仪式核心地位的信仰体系所拥有的支配地位,成为了整个仪式传承的内在动力。同时,严格的秩序以及行为的制度化也使仪式行为的传承得到了良好的保障,因此制度性构建不仅是六月会乐舞的重要文化特征,也是其周期性得以自然延续的根源之所在。

注释:

①昂锁:藏语,为古代官职名称。

②村庙是举行六月会的特定地点,藏语称之为“赛康”。

③本本子:为藏传佛教宁玛派世俗修行人员的称呼,精通密法咒语。

——评陈辉《浙东锣鼓:礼俗仪式的音声表达》

———史敦宇艺术作品欣赏