探讨RMPP患儿肺功能参数与高分辨率胸部CT图像征象的相关性*

1.重庆三峡中心医院儿童呼吸病区(重庆 404600)

2.重庆三峡中心医院儿童急诊科(重庆 404600)

刘玉姣1 李 梅2,*

肺炎支原体肺炎多见于儿童及青少年[1],起病缓慢、一般预后较好,多表现为发热、寒战、干咳无痰或痰少、咽痛等症,大部分患者发热症状明显,体温常在39℃左右,发热持续时间一般为7~15d[2]。但难治性肺炎支原体肺炎(refractory mycoplasma pneumoniae pneumonia,RMPP)患儿迁延不愈,经系统性治疗后病情仍未缓解甚至加剧[3],可出现严重并发症或后遗症。肺炎支原体肺炎确诊的重要指标之一为胸部CT图像表现[4],高分辨胸部CT有助于准确查看病灶情况,肺功能检查可对疾病严重程度及预后进行判断[5]。为此,本研究选取了2017年1月至2019年1月本院收治的86例RMPP患儿作为研究对象,对其进行高分辨率胸部CT检查并检测肺功能,探讨RMPP患儿肺功能参数与高分辨率胸部CT图像征象的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取了2017年1月至2019年1月本院收治的86例RMPP患儿作为研究对象,对所有研究对象进行高分辨率胸部CT检查并检测肺功能。本研究对象男39例,女47例,年龄5~12岁,平均年龄(7.33±2.06)岁,病程4~6周,平均病程(5.08±0.67)周。

纳入标准:根据病史、临床症状、CT、实验室检查等,符合RMPP诊断标准:肺炎支原体抗体IgM滴度≥1:160或上升大于4倍,病程4周以上,规范大环内酯类抗生素治疗≥1周发热等症状仍进行性加重,肺部影像学表现持续加重[6]。胸部CT图像征象清晰全面,且均为入院后相同日期进行检查;依从性较高,能配合完成相关检查动作;本研究经医院伦理委员会批准,患者及家属均签署了知情同意书。

排除标准:非首诊就医、诊断未明确的患者;既往有心血管系统、血液系统、免疫系统等基础疾病,合并其他呼吸系统疾病或其他病原体如衣原体、病毒等感染的患者;影像学或肺功能检查、临床资料等不完整者;在治疗过程中,肺部CT表现复杂、难以确定主要类型者。

1.2 检查方法肺功能检查:采用美国NDD公司生产的Easy-One肺功能仪检测,每项指标进行3次测验后取最佳结果。高分辨率胸部CT检查:采用飞利浦256层微平板极速DT检查,扫描条件为120kV,1~2mm断层,从肺尖至横膈连续扫描。

1.3 观察指标(1)肺功能参数:包括用力肺活量(FVC)、第一秒用力呼气容积(FEV1)、呼气峰流速(PEF)、最大终端呼气流速(MMEF25~75),其中前三者占预计值的80%及以上为正常,60~79%为轻度下降,40~59%为中度下降,低于40%为重度下降;MMEF25~75占预计值65%及以上为正常,55~64%为轻度下降,45~54%为中度下降,低于45%为重度下降[6]。(2)比较不同CT图像特征患者肺功能参数变化特点,分析相关性。

1.4 统计学方法本研究数据均采用SPSS18.0软件进行统计分析,计量资料采用()描述,采用F行检验;计数资料通过率或构成比表示,并采用χ2检验;以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

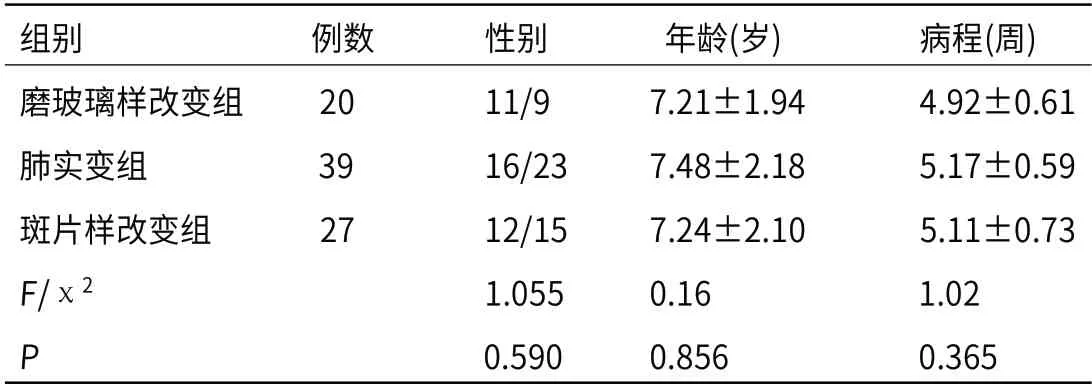

2.1 高分辨胸部CT检查86研究对象图像表现特征本研究86例研究对象,根据胸部CT检查分为磨玻璃样改变组、肺实变组、斑片样改变组三组,三组从性别、年龄、病程方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。有20例患者CT表现为磨玻璃样改变(图1),其中男11例,女9例,主要特征为病灶略高密度影,呈细网格样,边界不清晰,透过其中可肺纹理影;39例患者表现为肺实变影(图2),其中男16例,女23例,特征为病灶很高密度影,边界清晰或不清晰,透过其中不能见肺纹理影;27例患者CT表现为斑片状改变(图3),男12例,女15例,主要特征为病灶呈现片状高密度影,边界不清。

表1 比较不同胸部CT图像一般资料

图1 MSCT显示磨玻璃样改变。图2 MSCT显示肺实变。图3 MSCT显示斑片样改变。

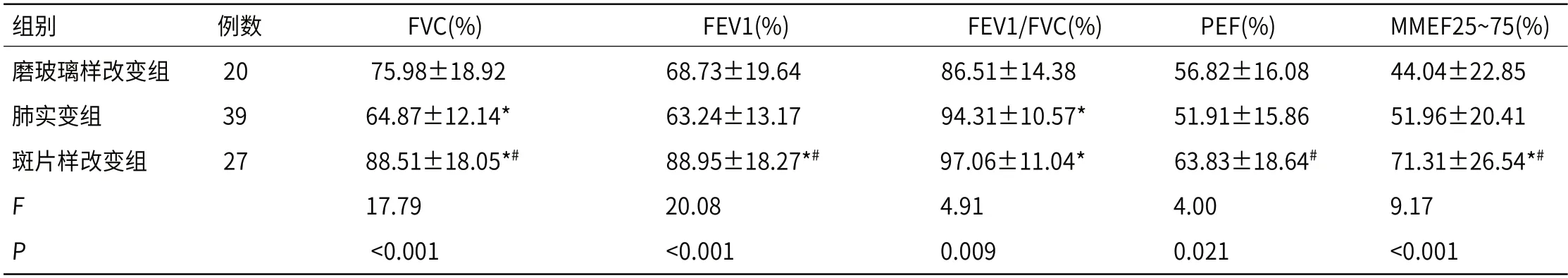

2.2 比较不同胸部CT图像征象患儿肺功能参数变化特点与正常值比较,磨玻璃样改变组FVC、FEV1呈轻度下降,PEF出现中度下降,MMEF25~75出现重度下降;肺实变组FVC、FEV1呈轻度下降,PEF、MMEF25~75呈现中度下降;斑片样改变组PEF出现轻度下降,余参数均为正常范围。三组比较,FVC从高至低依次为斑片样改变组、磨玻璃样改变组、肺实变组(P<0.05),斑片样改变组FEV1及MMEF25~75高于磨玻璃样改变组、肺实变组(P<0.05),磨玻璃样改变组FEV1/FVC低于肺实变组、斑片样改变组(P<0.05)。详情见表2。

表2 比较不同胸部CT图像征象患儿肺功能参数变化特点()

表2 比较不同胸部CT图像征象患儿肺功能参数变化特点()

注:*表示与磨玻璃样改变组比较,差异具有统计学意义(P<0.05),#表示与肺实变组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

支原体肺炎是因肺炎支原体感染导致的肺炎,在小儿呼吸系统疾病中十分常见,在肺炎发病率中约占15%~30%,疾病流行年甚至可达60%左右[7]。本病病情轻重不一,轻者仅为阵发性刺激性咳嗽、咽痛、头痛乏力等,预后良好,重者可出现严重的间质性肺炎[8],累及肺外多个系统,甚至威胁患儿生命。近年来随着抗生素在临床上的应用越来越广泛,以及病原体的发展,RMPP的发病率越来越高。少数RMPP患儿虽临床症状较轻,但可出现慢性支气管炎、继发性呼吸道高反应性、哮喘等严重并发症或后遗症[9],对患儿生活质量造成极大影响。因此,了解病情严重程度的判断、病灶的变化状况,在临床诊疗中十分重要。

RMPP可造成肺通气功能下降,可表现为大小气道、阻塞性、混合性、限制性通气功能障碍,检测肺通气功能可辅助诊断病变部位、判断严重程度、预测预后等[10]。胸部CT是本病确诊的重要指标,RMPP在高分辨胸部CT下可表现为磨玻璃样、条影状改变、马赛克灌注、斑片状影、肺实变、坏死与空腔等[11]。本研究结果显示,FVC从高至低依次为斑片样改变组、磨玻璃样改变组、肺实变组,斑片样改变组FEV1及MMEF25~75高于磨玻璃样改变组、肺实变组,磨玻璃样改变组FEV1/FVC低于肺实变组、斑片样改变组,表明CT图像征象不同,表明病变部位、程度不同,肺功能受损程度亦有所差异。

本研究结果显示,磨玻璃样改变组FVC、FEV1呈轻度下降,MMEF25~75重度下降,表明磨玻璃样改变组患儿存下肺通气功能障碍。磨玻璃样改变多由于肺泡间隔增厚、细胞浸润、纤维化,引起肺组织密度增高所致[12]。CT表现磨玻璃样改变多提示肺间质病变,为RMPP早期表现,表明疾病处于活动期,具有可逆型。因此CT出现磨玻璃样改变且存在通气功能障碍的患儿,应予以抗感染、促炎症吸收、改善通气等治疗[13]。肺实变组PEF、MMEF25~75呈现中度下降,表明本研究中患儿出现大小气道阻塞性通气功能障碍,一般为中度。CT提示肺实变,表明肺实质浸润,且由于实变灶一般集中于肺泡及其周围细支气管,从而导致末端细支气管广泛炎症、水肿、狭窄,因此可出现大小气道阻塞性通气功能障碍[14]。出现肺实变病变、通气功能障碍的患儿,应予以抗感染、促进气道通畅等治疗。本研究结果表明,斑片样改变组PEF出现轻度下降,FVC、FEV1、MMEF25~75均为正常值范围。由此可见,斑片样改变组患儿一般为轻度大气道阻塞,病情较轻,预后较好[15]。

综上所述,RMPP患儿可出现程度不一的通气功能障碍,采取高分辨率胸部CT检查,出现磨玻璃样改变者多存在肺通气功能障碍,出现肺实变多存在大小气道阻塞性通气功能障碍,主要为中度阻塞,提示斑片状影改变多存在轻度大气道阻塞性通气功能障碍。