美国升学选择模型的演变及对我国高考改革的启示

华 桦

(上海社会科学院 社会学研究所,上海 200020)

自2017年浙江、上海新高考改革试点以来,公众对新高考下考生选择权的关注与日俱增。正如钟秉林教授所言,“高考改革新方案提高了学生的选择余地。通过自选科目、一年两考等方式减轻了集中备考压力,表明高考改革新方案尊重了学生的自主选择权”。(1)申卉等.高考改革要尊重学生自主选择权[EB/OL].http://news.sina.com.cn/o/2017-03-08/doc-ifyazwha4190420.shtml,2017-03-08/2019-05-10.选择权增加的本意是改变过去一考定终身的高考模式,把高考的主动权部分让渡于学生,使学生能够按照自己的志趣、意愿、能力,选择适合的课程、考试科目和志愿。然而,从实际的选考科目来看,无论是物理的“遇冷”还是地理、生物的“大热”,都反映了个体出于功利考虑的选择异化,偏离了高考改革的本意。新高考政策强调的选择性,在实践中受多重环境因素的制约。忽视选择性实际发挥的约束条件,理想化的制度设计将难以真正落地。

当前我国有关大学升学选择的理论和实证研究较少,而欧美等国对升学选择的研究历时已久。其中,美国长期实行自主分类招生的录取模式,采用多元考试评价体系,在升学选择过程、模型、机制等方面形成了较为成熟的研究体系。尽管中美两国在教育体制和社会文化背景上有所差异,但是透过美国的升学选择研究,有助于反思我国升学过程中个体选择权发挥的机制和效用,为优化高考制度设计,强化高校人才选拔和培养的功能定位,提供了启示和借鉴。

一、美国升学选择研究兴起的背景

自20世纪70年代以来,美国学界针对升学选择开展的研究层出不穷。据统计,20世纪70年代至21世纪初期,大约有1900种出版物讨论升学选择和大学入学。(2)Leslie Henrickson,“Old Wine in a New Wineskin: College Choice, College Access Using Agent-Based Modeling,”Social Science Computer Review 20,no.5(Winter 2002):400-419.这些研究不仅关注升学选择的结果,例如是否选择读大学,去哪里读大学;而且探究了升学过程中的决策行为如何影响最终的教育获得,例如大学选择范围确定、高中课程选择、申请流程等环节对升学结果的影响。美国大学选择研究的兴起和发展,主要是受以下三方面因素的影响。

(一)高等教育从卖方市场走向买方市场,大学招生的竞争日益加剧

第二次世界大战以后,随着经济和科学技术的发展,美国社会对各级各类人才的需求激增。中等教育的普及使得高中毕业生大量增加。随着20世纪40年代婴儿潮出生的孩子们逐渐长大,加上20世纪50年代兴起的大规模民权运动,高等教育民主化的要求也空前高涨。在以上因素的推动下,美国高校迎来了新的大学入学高潮。自1958年到1968年,高校的在校生人数由322万猛增到692万,平均年增长率为7.9%。这一时期大学处于卖方市场,不必担心招生问题。

随着美国卷入战争和经济危机的压力,联邦政府自1968年起放弃了高等教育的优先发展战略,大幅度削减了对高等教育的财政拨款。加上劳动力市场不景气,大学文凭普遍贬值,人们认为接受高等教育已经不能保证满意的就业机会。因此,20世纪60年代后期开始,高校学生的注册率明显下降。注册年增长率由1960年-1965年最高时的10.6%下降为1975年-1980年的1.6%。(3)黄福涛.外国高等教育史.北京:高等教育出版社,2003.342.面对严重的财政危机、适龄青年入学人数减少和教育设施的相对过剩,高校之间、各系科之间展开了激烈的生源大战。这场生源大战导致自20世纪70年代以来,美国高校与学生之间的关系发生了重大改变,管理者开始将注意力投向了市场,致力于市场导向的招生行为,学生作为消费者的地位陡然上升。加强对学生大学选择的研究,通过了解学生们的选择动向,有助于更好地实现大学招生目标。

(二)学生群体的内部异质性增强,亟待了解学生的多样化需求

在激烈的生源竞争下,高校采取了一系列对应措施,其中至关重要的一条是,扩大招生的对象和范围,大量招收非传统学生(即年龄在22周岁以上的学生以及非正规教育计划的学生)、女性和少数族裔学生、低收入家庭学生和成绩一般或较差的学生。这样一方面拓展了生源,另一方面增加了学生群体内部的异质性程度。数据显示,从1985-1994年,白人学生的录取人数上升了5%,亚裔、西班牙裔、非裔学生人数上升了65%。在年龄分布上,1993年超过40%的本科生大于25岁,27%的本科生大于30岁。1996年43%的本科生是半工半读。(4)Leslie Henrickson,“Old Wine in a New Wineskin: College Choice, College Access Using Agent-Based Modeling,”Social Science Computer Review 20,no.5(Winter 2002):400-419.类型异质化的学生对高等教育的多样性需求日益增长,大学要提升能力更好地服务不同类别的学生,亟待有关大学选择的研究来提供数据和经验。

(三)高等教育的不断扩张,大学入学机会不平等的问题日渐凸显

随着美国高等教育的大众化,尽管总体上高中毕业生大学入学率上升了,但是低收入家庭的学生的大学入学率实质上比高收入家庭的学生低。有研究显示,低收入和高收入学生的入学率之间相差30%。(5)Gladieux E.Lawrence and Swail Watson Scott,“Financial Aid is Not Enough: Improving the Odds for Minority and Low-income Students,”in Financing a College Education: How it Works, How it’s Changing, ed. Jacqueline E. King (Phoenix, AZ: Oryx Press, 1999),177-197.和高收入家庭的学生相比,低收入家庭的学生期望从大学毕业的比例、参加大学入学考试的比例、申请四年制大学和最终进入四年制大学的比例都相对偏低。(6)Brian Fitzgerald, “Federal Financial Aid and College Access,” in Public Policy and College Access: Investigating the Federal and State Roles in Equalizing Postsecondary Opportunity, ed.St.John P.Edward (New York: AMS Press, Inc, 2004),1-28.这些现象引发了研究者对不同阶层和种族的学生大学选择的影响因素进行深入探究的兴趣。

在美国升学选择的相关研究中,来自不同学科的众多学者对大学选择的过程和机制加以剖析,提出了侧重点有所不同的大学选择模型。1990-2010年,运用定量方法来研究大学选择成为主导趋势。进入21世纪以后,也有不少定性研究开始探讨各个变量如何和为何影响学生的中学后选择。1990年和2010年的《美国高等教育研究学会与教育研究信息中心报告》(ASHE-ERICHigherEducationReports)中均开辟了专刊介绍美国升学选择研究的进展,(7)Michael B.Paulsen,“College Choice: Understanding Student Enrollment Behavior,”ASHE-ERIC Higher Education Report 19,no.6(April 1990):1-121;Amy Aldous Bergerson,“Special Issue: College Choice and Access to College: Moving Policy, Research, and Practice to the 21st Century,” ASHE-ERIC Higher Education Report 35,no.4(2012):1-141.显示了这一研究领域经久不衰的重要价值。从大学选择模型的特征来看,可以划分为三类,分别是大学选择的过程模型、多层模型、理性行动模型。本文根据美国大学选择研究的发展过程,对这三类模型回应的问题、模型结构、模型中的影响因素以及模型的价值和特点进行分析,并进一步提出这些模型对于我国当前大学选择研究的借鉴意义。

二、强调市场导向的升学选择过程模型

美国大学选择的研究最早发表于1959年,霍兰德(Holland, J.L.)分析了1957年的美国优秀学生奖的获得情况,探究什么样的特质促使这些学生选择了某所大学就读。(8)John L.Holland, “Determinants of College Choice,”College and University 35,no.1(Spring 1959): 11-28.在20世纪80年代前后,大学招生的形势变化直接推动了大学选择过程模型的涌现。传统适龄学生数量的下降和伴随而来的大学招生竞争的日趋激烈,宣告了市场导向的研究时代来临。这一时期关注大学选择过程的相关研究带有管理者视角,希望通过对大学选择过程的分析,有效协助管理人员招生,优化招生策略。

(一)模型构成

20世纪70年代,现代营销学之父科特勒(Philip Kotler)首先把市场理论运用到了大学选择模型中,他提出的七个大学选择阶段,分别是决定读大学、信息搜寻和接受、特定的大学调查、申请、登记、大学选择、注册。在此基础上,利腾(Litten,L.H.)提出了五阶段模型,分别是大学热望、启动搜寻过程、汇集信息、发送申请、登记。杰克森(Jackson,G.A.)提出更加传统的三段论模型,三个阶段分别是偏好(preference)、排除(exclusion)和评价(evaluation)。(9)Michael B.Paulsen,“College Choice: Understanding Student Enrollment Behavior,”ASHE-ERIC Higher Education Report 19,no.6(April 1990):1-121.而被引用最为广泛的当属霍斯勒和加拉格尔(Hossler,D.and Gallagher,K.S.)提出的模型。这一模型按照时间纵轴将大学选择过程也分为三个阶段,分别是倾向(predisposition)、搜寻(search)、选择(choice),更加完整地呈现了大学选择的过程、环节、个体因素、组织因素和最后的选择结果。(10)Don Hossler and Karen Symms Gallagher,“Studying College Choice: A Three-phase Model and the Implications for Policy-makers,” College and University 62,no.3(Spring 1987):207-221.在倾向阶段,学生形成上大学的期望和倾向,“是否读大学”是主要考虑的问题。在搜寻阶段,学生对有意愿入读的大学展开信息的搜寻和调查,挑选出中意的大学,形成大学“选择集”(choice set)。挑选大学的标准可能很宽泛,例如地理位置、学校规模、学习内容、大学的学生风貌、大学费用等。在选择阶段,学生确定具体申请哪几所大学,接受或者拒绝大学录取。(11)Don Hossler et al.,Going to College: How Social, Economic, and Educational Factors Influence the Decisions Students Make(Baltimore: Johns Hopkins University Press,1999),58.

(二)模型中影响大学选择的因素

过程模型认为,学生在模型的每个阶段所采取的行动,都受个体因素和组织因素的交互影响。(12)Don Hossler and Karen Symms Gallagher,“Studying College Choice: A Three-phase Model and the Implications for Policy-makers,” College and University 62,no.3(Spring 1987):207-221.但在不同的阶段,这些因素对学生和家庭大学选择的影响程度有所不同。

霍斯勒认为,在形成大学倾向的阶段,高中生还没有做出最终的大学选择,只是开始产生对是否上大学、上哪所大学的倾向、偏好和期望,并逐渐形成一定的认知和判断。通常家庭社会经济地位(SES)更高的学生,不仅大学期望更高,并且这一期望萌芽的时间也更早。学生学习能力越高,大学选择过程也会更早更正式地被提上日程。(13)Larry H.Litten, “Different Strokes in the Applicant Pool: Some Refinements in a Model of Student College Choice,” The Journal of Higher Education 53,no.4(Jul.-Aug.1982):383-402.当家长对孩子鼓励的次数增多,孩子就读四年制大学的机会上升。(14)Mary F.Conklin and Ann Ricks Dailey,“Does Consistency of Parental Educational Encouragement Matter for Secondary School Students?”Sociology of Education 54,no.4(Oct.1981):254-262.此外,如果同辈群体有读大学的打算,学生本人读大学的可能性也更高。如果学生在中学里积极参与学生自治,参加辩论俱乐部、戏剧社以及记者团,这些经历有助于他们进入更好的大学。(15)James C.Hearn, “The Relative Roles of Academic, Ascribed, and Socioeconomic Characteristics in College Destinations,” Sociology of Education 57, no.1(Jan.1984):22-30.从中学的角度来看,通过为学生提供广泛的合作课程和课外课程活动,能营造一种组织环境,鼓励更多的学生去考虑读大学。除此以外,高中开设更多数学、科学和其他大学准备课程,学生也更有可能进入大学学习。

在大学搜寻阶段,学生和大学机构之间出现更多的互动。学生开始主动搜寻大学教育机构的相关信息,大学教育机构也同步开始搜寻“目标”学生。这一阶段的主要影响因素是成绩和信息。计划进入大学的学生要参加ACT或者SAT测试,取得的分数成绩已经为大学搜寻划定了大致范围。学生还需要大量的信息来帮助自己甄选大学,确定大学选择集。高学历和高社会经济地位的父母通常更能提供有效的大学选择信息,运用自己的大学经历和知识来推动孩子的大学录取过程。高中学校的升学顾问也是信息的重要提供者。尤其是家庭社会经济地位较低的学生,更有可能依赖于升学顾问的建议。此外,大学教育机构要想吸引更多申请者,也必须尽力把读大学的相关信息,尤其是费用信息传递给学生们。

在大学选择阶段,大学质量和是否能获得读大学的财政资助成为影响学生选择的重要因素。学生对选择集中的大学进行逐一评估,通过不断甄选,缩小选择范围,最终确定几所想要读的大学,提交正式的申请。通常学校的质量水平对他们最终决定是否愿意就读有着非常重要的影响。大量的财政资助有时也会推动第二选择成为第一选择。(16)Don Hossler and Karen Symms Gallagher,“Studying College Choice: A Three-phase Model and the Implications for Policy-makers,” College and University 62,no.3(Spring 1987):207-221.

(三)模型的特点和价值

以霍斯勒三阶段选择模型为代表的大学选择过程模型,具有很强的招生管理者视角和政策服务意识,强调采取分段策略,针对每个大学选择阶段,采取不同的招生活动,帮助学生和家长更多了解中学后教育选择的分化情况,鼓励他们扩展大学选择的范围。尽管该模型的影响因素中包含了学生的家庭背景对大学选择的影响,但该模型聚焦的是如何招生、如何招到合适的学生、如何保证招生的数量。不同社会经济地位、种族、民族、性别的人群在大学选择过程中的差异性、背后的影响机制以及最终选择结果的不平等并不是该模型关注的重点,因而影响了该模型对不同人群大学选择差异的解释力。

二、强调制度和文化背景的大学选择多层模型

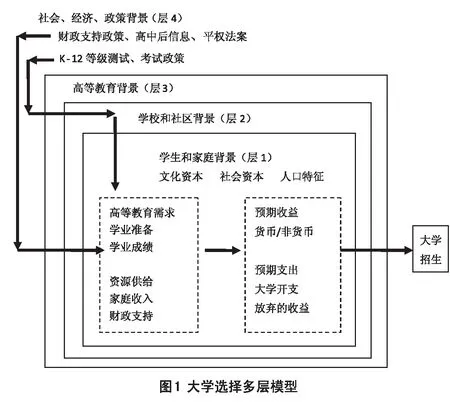

自20世纪80年代以来,许多研究者从经济视角运用人力资本投资模型来解释不同学生在大学选择和大学入学机会上的差异,通常将之归咎于学费上涨和财政资助项目的缺乏,导致家庭社会经济地位低的学生,在大学选择上处于不利地位。然而真的是因为经济收入限制了低收入家庭的孩子读大学吗?自1965年《高等教育法》颁布以来,大量来自联邦政府、州政府、大学/学院和其他机构的财政资助,为愿意深造的学生提供助学金和低息担保贷款,确保他们不因经济困难而失去继续深造的机会。尽管如此,不同社会经济地位和种族的学生在大学教育获得上仍旧存在明显差异。研究者们意识到,脱离了教育制度、社会政策、经济文化背景,笼统的大学选择过程模型无法对上述问题进行有效的解释。(17)Amy Aldous Bergerson,“Special Issue: College Choice and Access to College: Moving Policy, Research, and Practice to the 21st Century,”ASHE-ERIC Higher Education Report 35,no.4(2012):1-141.更多的研究者综合采用教育学、社会学、计量经济学的视角和方法,来探究这一问题。例如麦克多诺(McDonough,P.M.)研究了社会阶层和学校结构影响学生对高等教育的选择。(18)Patricia M.McDonough, Choosing Colleges: How Social Class and Schools Structure Opportunity(New York: State University of New York Press,1997),1-17.蒂尔尼(Tierney,W.G.)采用文化模型来分析教育、家庭、社区和课外的环境如何共同作用学生的选择。(19)William G.Tierney and Kristan M.Venegas, “Finding Money on the Table: Information, Financial Aid, and Access to College,”Journal of Higher Education 80, no.4(Jul.-Aug.2009):363-388.劳拉·珀纳(Laura W.Perna)提出的大学选择的多层模型更加全面地呈现了制度和文化因素是如何层层影响个体和家庭的大学选择(20)Laura Walter Perna, “Studying College Access and Choice: A Proposed Conceptual Model,” in Higher Education: Handbook of Theory and Research, ed. John C.Smart(Netherlands: Springer,2006),99-157.,本文对这一模型进行主要介绍,见图1。

(一)模型构成

多层模型的中心反映了人力资本投资模型的理念。劳拉·珀纳认为,尽管大学选择决定基于对期望收益和期望付出的比较,但个体对读大学的期望收益和支出的估算是嵌套在多层社会背景中的。第一层是家庭背景,第二层是学校和社区背景,第三层是高等教育背景,第四层是更广泛的社会经济和政策背景。通过对多层背景的确认,模型将大学选择的四个主要利益相关者都纳入其中,分别是学生和家长、K12教育机构、高等教育机构、公共政策制定者。该模型明确地指出了多层背景对于大学选择的影响,其核心观点是结构化的背景对学生的大学教育选择有着重要的影响和制约作用。学生做出大学选择,很大程度上取决于根植于家庭、高中以及更广阔的经济、社会、政策背景中的规则和价值观。(21)Ibid.

(二)模型中影响大学选择的因素

在对结构化背景的强调下,多层概念模型聚焦于探究文化资本、社会资本和组织化习性对个体大学选择的影响。

文化资本对大学选择的影响体现在两个方面,其一是文化知识,其二是大学价值观。就文化知识而言,该模型假定,自身文化知识的价值取向与统治阶层保持一致的学生,更容易获得有助于大学选择的有利资源。例如,尽管过程模型也强调了大学信息搜寻过程的重要性,但多层模型进一步发现,不同家庭社会经济地位的学生,他们搜寻大学信息的过程是不同的。家庭社会经济地位更高的学生,参观访问大学的次数更多,向大学的招生人员咨询的问题更多也更有价值,他们的大学信息搜寻过程更加有效且精细化。就大学价值观而言,拥有大学经历的父母,更能传递大学价值观。缺乏所需的文化资本,个体可能降低教育期望或自我排除在大学教育外,因为他们不了解大学特定的文化规则。(22)Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, Reproduction in Education, Society, and Culture(Beverly Hills, CA: Sage Publications,1977),71-100.

社会资本对大学选择的影响主要体现在父母参与的重要作用。父母通过和学生、学校教职工、其他同学父母之间建立关系,获得有关大学选择的相关信息和帮助。研究表明,父母和孩子之间对教育的讨论能够提升学生读大学的几率。父母还可以通过参与学校事务,例如参与学校的志愿服务,主动与教师交流孩子的学业表现、大学计划以及课程选择等,(23)Laura Walter Perna and Marvin A.Titus, “The Relationship between Parental Involvement as Social Capital and College Enrollment: An Examination of Racial/Ethnic Group Differences,” Journal of Higher Education 76, no.5(Sep.-Oct.2005) :485-518.影响大学选择。

组织化习性既表现为学校为学生上大学所提供的资源和结构化支持,也表现为学校中潜在的有助于大学升学的规则和期望。研究发现,如果一所学校能够帮助学生规划高中课程选择,鼓励学生在选择课程的时候考虑职业愿景,并且配备对课程要求和课程选择有深入了解的教师,将有助于学生将教育期望与职业期望相匹配,从而做出恰当的大学选择。(24)Barbara Schneider and David Stevenson, The Ambitious Generation: America’s Teenagers, Motivated but Directionless(New Haven, CT: Yale University Press,1999):215-245.

在高等教育背景层面,高等教育机构通过自身的信息、特征和属性影响选择过程。模型最外面一层是社会经济和政策背景,表明大学选择也受到其他背景因素直接或间接影响,例如社会力量的变化,如人口结构改变;经济形势变化,如失业率的升降;公共政策的变化,例如考试制度、奖学金项目的变化等。

(三)模型的特点及价值

多层模型强调个体教育选择根植的背景因素,强调个体选择的结构化限制,以及文化和社会因素对个体选择的影响。运用该模型,可以逐层揭示“组织化习性”如何对个体的教育选择做出影响。选择行为扎根于个体的家庭背景,深受家庭文化资本和社会资本的影响,例如教育期望、信息来源的渠道,并进一步受中小学、高等教育机构及社会政策背景的影响。

多层模型的价值还在于,揭示了个体的教育获得模式并非是放之四海而皆准的,相反,不同种族民族、社会经济群体以及其他特征不同的群体,他们的教育获得模式是大相径庭的。如果没有认识到特殊群体在文化和环境上的特质,那么企图弥合学生大学选择中的差距而采取的政策干预将很难发挥效果。

四、强调个体选择微观机制的理性行动模型

多层模型通过社会背景因素来透视个体教育选择的内在逻辑,理性行动模型则更加直截了当地聚焦于个体大学选择的微观机制。如果说多层模型从社会和文化的视角揭示了,为何经济上提供更多的财政资助不能改变个体大学选择差异和教育机会不平等,那么理性行动模型则进一步强调了个体的行为取向,提出了将理性行动理论(Theory of Reasoned Action)与大学选择相整合的模型。其中,保罗·皮特尔(Paul E.Pitre)等人聚焦美国非裔学生的大学入学行为,使用理性行动模型来理解大学选择。(25)在理性行动模型的相关研究中,最广为人知的是布莱恩和戈德索普(Breen and Goldthorpe ,1997)提出的微观层面教育决策理性行动模型。虽然这一模型在美国高等教育选择的研究中应用良多,但事实上这一模型是以欧洲的社会分层为背景提出的,提出该模型的论文也并不是发表在美国期刊上。鉴于本文主要聚焦美国本土的大学选择模型,并且布莱恩和戈德索普的模型已经在不少社会科学论文中有所阐述,因此以保罗·皮特尔等人提出(Paul E.Pitre)的大学选择理性行动模型为例加以介绍。Paul E.Pitre et al., “Understanding Predisposition in College Choice: Toward an Integrated Model of College Choice and Theory of Reasoned Action,”College & University 81,no.2(Fall 2006):35-42.

过去对大学选择的研究,通常认为大学热望(aspiration)是预测大学选择的重要指标。学生的大学热望通常受制于诸如家庭社会经济地位、学习能力/成绩、父母教育期望等变量的共同作用。但是各种研究显示,即便非裔学生拥有很高的大学热望,他们在进入大学所需要的学业测试中得分仍旧很低,形成了“高热望-低成绩”的悖论。父母教育程度和高中课程等因素,通常对白人学生的大学选择有显著的影响,但在非裔学生的大学选择上却丧失了解释力。皮特尔指出,过去的研究都是从“招募-管理”的角度来研究大学选择,其关注点是学生的各种外在特征。理性行动模型采用“消费-行为”路径来审视学生的行为意图、态度、社会准则对大学选择的交互影响。(26)Paul E.Pitre et al.,“Understanding Predisposition in College Choice: Toward an Integrated Model of College Choice and Theory of Reasoned Action,”College & University 81,no.2(Fall 2006):35-42.

(一)模型构成

理性行动理论认为,个体的行为在某种程度上可以由行为意向(behavioral intention)合理地推断,而个体的行为意向又是由对行为的态度和主观准则(subjective norm)决定的。(27)Martin Fishbein and Icek Ajzen Fishbein, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research(Reading, MA: Addison-Wesley,1975),52-98.大学选择的行为意向是学生读大学的打算,而态度是学生对读大学所持有的正面或负面的情感,它由两部分组成,分别是对读大学的结果所持有的信念以及对这一结果重要程度的估计。主观准则指的是学生对重要他人希望自己读大学的感知程度,是学生在大学选择时感知到的社会暗示和压力。

(二)模型中影响大学选择的因素

皮特尔指出,从影响大学态度的原因看,个体对读大学的信念并不必然产生积极的态度,因为学生可以同时对同一个目标持有消极和积极的信念。例如,非裔学生可能相信读好大学可以提供卓越的经历,但当他们也相信大学主要是招收那些选读了大学先修课程(AP课程)的学生时,他们对大学的态度可能是消极或者中立的。学生的学校经历对于他们对是否读大学的评估有重要影响。如果获取大学选择的信息有限,或者缺乏大学相关的知识和经历,学生很可能会对读大学做出错误的结论。例如非裔男生感知到他们需要比其他人获得更高的学业成绩才能读大学,同时如果他们觉得自己并不是成绩优秀的学生,就会认为“我不是读大学的那块料”,从而产生消极的大学态度。通过分析主观准则对大学意图的影响机制,可以解释为什么教师鼓励、父母鼓励、同辈群体等传统的大学选择影响因素对非裔学生不起作用。因为在理性行动模型中,重要他人的影响不能直接生效,而是要经过个体的内化、评价、分析。那些学业水平表现低下的非裔学生,可能并没有真正接收到来自重要他人的影响。

(三)模型的特点及价值

理性行动模型聚焦美国非裔学生的大学入学行为,在模型中行为意图和态度以及主观准则交互作用,从而产生入学决定。这一模型关注个体微观选择机制的差异性,尤其是针对非裔学生“高热望-低成绩”的悖论,提出了个体对大学选择的态度可以同时兼具消极性和积极性,从而否定了“教育热望”促进大学升学的“一般准则”。此外,重要他人并非“应然”地影响着个体的大学选择,而需要经由个体内化实现。针对非裔学生的这一研究,有必要在政策层面制定吸引更广泛、更多元的学生读大学的市场策略,并且进一步了解是否不同种族的学生都具有读大学的倾向。该模型的局限是假设人有完全控制自己行为的能力。但是,在组织环境下,个体的行为要受到管理干预以及外部环境的制约。例如在大学选择的后期阶段,个体对行为的控制可能会失效,因为最后的大学选择将不得不受到分数、成绩以及大学是否录取的制约,因此该模型对大学选择的解释力主要是在“倾向”和“搜寻”阶段。

五、对我国升学选择研究的启示

国外大学选择的相关研究已经形成了较为成熟的方法和理论,不仅聚焦高等教育选择和教育不平等的结果,还揭示了个体教育经历导致不同高等教育选择的微观机制,呈现出强烈的跨学科和综合研究趋势。三个模型分别强调了过程系统性、背景复杂性、个体差异性,其共同点在于呈现了升学选择中社会结构和个体能动之间的关系。就我国而言,“选择性加大”固然是新高考的主要特征之一,但在强调选择主动性的同时,常常缺乏对结构性制约的关照,这种制约不仅来自于高考相关的组织、制度和政策,还来自于更加广泛的社会环境。从美国的升学模型中,我们可以获得如下启示和借鉴。

(一)明确升学选择过程中的制度约束条件,厘清高考政策选择性加大的实际效用

过去学界也有少数的高考升学选择研究,但由于传统高考制度下个体选择有限,实际上是对高考志愿和录取结果的事后研究。新高考为进一步从过程视角探究升学选择的发生机制和影响因素提供了政策条件。但是,与美国相比,我国的“选择”行为面临更多的约束条件,在发生机制和价值取向上都与之存在较大差异。

首先,选择过程呈现单向性,制约了双向选择达成的有效性。美国高校自主招生、多元录取,这决定了高校在招生过程中主动性更高,同时学生根据自身需求选择大学的自主性也更高,在升学过程中形成大学和学生之间的相互选择。我国高校的自主招生权有限,在统招批次主体地位不动摇的前提下,高校招生主体性发挥的空间小。由于长期以来以高考单一总分作为标准来选拔考生,高校人才选拔意识和能力不强。在升学过程中,极少数顶尖学生会收到来自名校的“主动约谈”,双方就彼此的意愿进行沟通,进行有针对性的相互选择。大多数学生和高校之间的互动媒介仅仅是“分数”,“见分”不“见人”,双方之间并无实际的直接互动。

在上海、浙江的新高考中,通过招生试点改革和科目改革,力图增加高校和个体选择之间的双向选择,但在实践上还有待进一步完善。一方面,部分学校进行自主招生试点、综合评价录取、三位一体招生试点改革,根据自身发展定位、人才培养特色,招收符合要求的学生。但自主招生、综评录取、三位一体等渠道录取学生所占比例相当有限,并且都还是和集中录取制度相嫁接。(28)熊丙奇.新高考:扩大学生权利后的改革建议[EB/OL]. http://mini.eastday.com/a/170901105849299.html,2017-09-01/2019-05-10.因此真正能通过双向选择进入高校的学生只占极少部分。另一方面,新高考的重点是科目改革,通过选科的方式,增加高校专业和个体选择之间的匹配度。但以2017年上海新高考“6选3”模式为例,37所本科高校的1096个专业(类),没有对选考科目提出任何要求的专业(类)所占比例高达60%。(29)新浪教育.上海37所高校2017年高考选考科目要求公布[EB/OL]. http://edu.sina.com.cn/gaokao/2015-02-03/1602456870.shtml?qq-pf-to=pcqq.c2c, 2015-02-03/2019-05-10.尽管有不少专业提出了2门或3门的选考科目要求,但“学生的选考科目只要满足其中1门即符合报考条件”。这种非常宽泛和松散的专业要求,使得学生在选择科目时,并不需要在兴趣、意愿和能力方面进行太多思量。新高考政策希望增加考生与高校、专业更好的双向匹配,从“选分”过渡到“选人”,其实际的政策效用是有所折扣的。

第二,选择考量呈现“单纯性”,等级计分方式加剧了选择的功利性。理论上美国没有全国统一的高校招生制度。尽管学生的高中学业成绩、SAT或ACT等标准化考试成绩、学术课程如大学先修课程(AP课程)的成绩对于升学也很重要,但此外还需要教师推荐信、学生特长和个性、学生课外互动或社会实践经历、面试表现等材料。这种综合考核的选拔方式在一定程度上消解了考试成绩的唯一性。学生在高中阶段可以根据心仪大学的录取要求进行有选择性的准备,按照大学的具体要求提交申请材料。相比之下,目前我国自主招生、综合评价录取等多元升学路径的覆盖面尚小,统一高考的成绩依然占据主导地位。在这一前提下,即便学生拥有选择考试科目的权利,但实际上无论如何选择,其理性计算的标尺依然是分数。因此,在选科中规避难拿高分的科目,选择易拿分的科目,成为学生的主要考量。并且由于新高考选科的成绩采取等级计分方式,进一步激发了“避难选易”“不做分母”的理性选择。

第三,选择目标呈现单一性,强烈的“名校情结”下,扩大志愿选择范围的作用有限。从教育价值观来看,美国多元文化价值下,个体的升学目标存在较大差异;我国家庭对子女的教育期望则普遍较高,上大学、上好大学的动机普遍强烈。新高考中推行志愿批次合并,力图模糊不同志愿批次之间的“鸿沟”,旨在让学生不再按照批次和学校身份来选择学校、填报志愿,而更多关注学校本身的办学质量、学科专业和办学特色等。这一举措理论上带来志愿选择范围的扩大,但由于高校的排名和层次早已“深入人心”,加上高考采用“平行志愿”的录取方式,更加坚定了很多学生和家长“冲一冲”上名校的想法。因此扩大志愿选择范围,引导志愿选择分化的作用并不明显。

从上述可见,高考中的选择性加大在实践中面临诸多的约束条件。当然,这并不意味着,个体在升学过程中完全丧失了选择的主动性。对于一些高考升学竞争相对不那么激烈的地区,个体会较多考虑兴趣、意愿、能力,其选择的能动性得以更好发挥,升学选择会有更加多样化的态势。但是,在高考竞争较为激烈的地区,基于获得更好分数的理性计算会成为选择的主要出发点,偏离高考改革选择性扩大的初衷。从形式选择走向实质选择,有赖于在充分考虑高考现实国情和民众心态的基础上,进行制度设计的进一步优化。科学确定“选择池”的大小、选择科目和组合的数量、可选择次数,使个体升学选择权的行使真正实现手段和目的统一。同时要推动录取制度的进一步改革,才能更好保障多元选择最终落地。

(二)重视社会结构对升学选择的影响和限制,提升公共政策支持的必要性

美国升学选择的多层模型揭示了个体升学选择的结构化限制,受经济、文化和社会因素等多重因素影响。我国高中生的升学选择同样受家庭、学校、教育政策、社会经济发展等多方面的共同影响,其中以家庭和学校的作用最为凸显。众多的定量研究表明,随着市场转型和高等教育的扩张,我国居民高等教育获得的阶层差距有扩大的趋势。自20世纪90年代中后期开始,教育的急速扩张导致各阶段教育筛选功能弱化,1999年以后小升初、初升高、高中升大学三个教育层次升学机会都出现扩大。(30)吴愈晓.中国城乡居民的教育机会不平等及其演变(1978-2008).中国社会科学, 2013,(3):5-21.从高等教育来看,改革开放以来,管理阶层在子女大学入学机会上的优势上升明显,其他非体力阶层的优势维持和继续,造成了高等教育整体不平等上升。(31)李煜.制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966-2003).中国社会科学,2006,(4):97-109.有研究进一步指出,随着入学阶段的提升,即在小学-初中-高中-大学的升学过程中,家庭社会经济地位与文化背景的影响逐渐被学校等级所取代。(32)唐俊超.输在起跑线——再议中国社会的教育不平等(1978-2008).社会学研究,2015,(3):123-145.从家庭层面来看,家庭经济、文化、社会资本更高的学生,进入名校的机会更高。从学校层面来看,重点学校制度、民办教育制度、教育分轨制度导致校际之间的教育资源差异大,家庭背景可以通过早期学校质量差异、中学的教育分流、学校总体阶层构成差异等因素进一步影响个体的高等教育机会。

传统上对教育机会获得的关注点是个体在教育阶段转换节点上的升学选择,即是否选择升入上一级学校、升入了哪种类型的学校。新高考制度下,学生在考试科目、时间、次数、报考方式和高中课程上有更多选择自由,这导致学生的教育选择不仅仅发生于教育转换的节点,而且将贯穿整个教育过程。尽管如前文所述,实践中这些过程性的升学选择效应有限,学业成就依然是升学的主要衡量标准。但不得不承认,高等教育机会的获得总是有一些非学业因素的影响。法国社会学家布东就将纷繁复杂的教育获得影响因素区分为基于成绩的首要效应(primary effects)与基于选择的次要效应(secondary effects)。(33)Raymond Boudon, Education, Opportunity and Social Inequality(New York:Wiley,1974),195-199.充足的信息和资源有利于选择的优化。一方面,社会经济地位和文化程度较高的家长,通常更加积极参与大学升学的选择过程。另一方面,不同学校提供的升学支持也对学生的选择产生不同影响。越是资源丰富的学校,在选科指导、选专业咨询、生涯规划辅导等方面提供的支持和服务越是全面。

升学选择是一种预见性的抉择,是在对不同选择的代价、收益以及成功可能性的评估基础上做出的。经济保障、文化支持、信息获取对于教育抉择过程至关重要,这些对于来自弱势家庭的学生往往难以企及。应当从公共政策层面提供相应的支持与指导,例如高中配备专兼职的大学升学指导师,加强升学资讯平台专业性、可及性和互动性建设,整合体制内外的升学信息服务,形成多层级、综合性的升学资源公共服务网络和机制等,使得来自弱势群体的学生不因信息阻隔和文化资本缺乏而处于选择不利境地而导致进一步的不公平。

(三)积极应对高等教育大众化时期的“供需”变化,提高大学招生能力

美国升学选择研究的兴起与发展,与生源数量和结构的变化息息相关。20世纪60年代美国高等教育机构面临财政困境和学生人数下降的双重压力,升学选择模型的提出无疑为它们争取生源的“主动出击”提供了帮助。与之相比,我国在过去十多年也遭遇了高考人数从不断下降到逐渐企稳的趋势。全国高考报名人数在2008年达到历史最高峰1050万人之后急剧下降,于2013年达到最低点912万后趋于稳定,2014-2017年的高考人数均为940万左右,2018年高考人数再呈爆发式增长,达到了975万,2019年全国高考报名人数突破千万。但是值得注意的是,目前高考报名人数的增长,应该主要与国家对职业教育的重视,以及各地不断打通中等职业教育升学渠道有关。因为从普通高中招生人数看,2013年822万,2014-2018年都稳定在800万左右,人数呈现下降而非上涨趋势。因此,虽然高考总体规模恢复到了历史高点,但普通高中教育提供的生源人数在下降。

尽管目前我国高考报名人数还维持着较大的规模,但高校数量的增长也有目共睹。2008年以前,中国高等学校结构主要以高职(专科)院校为主,2007年全国本科院校740所,高职(专科)院校1168所。2008年以后本科院校数量不断增加,2018年本科院校1245所,高职(专科)院校1418所。(34)搜狐教育.2018年我国有多少学校、教师、在校生?大数据来了[EB/OL]. http://www.sohu.com/a/298511193_9997062,2019-02-28/2019-05-10.与10年前相比,高考人数并无增长,而高校数量不断增加,高等教育招生市场的供需已然发生了变化。

当前我国本科录取率为16%,一本率仅为6%,说明一些高校招生仍然处于“选择学生”的卖方市场。但总体录取率从1998年的33.86%增长到2018年的81.13%,20年间翻了2.4倍。2019年政府工作报告对高职招生作出重大部署,大规模扩招100万人,将使2019年高考招生规模达到900万左右,我国平均高考录取率预计可能达到90%。换言之,除了竞争依然激烈的重点院校,诸多高校已没有多少挑选学生的余地,大学招生从卖方市场走向买方市场已是不争的事实,不同层面的高校都要直面生源供需变化。

首先是源于数量的生源危机,表现在三个方面。其一,高职招生压力有进一步加剧的趋势。高职招生历来不是“香饽饽”,招不满和录取不报到的现象时有发生。随着国家新批准设立的高职院校日益增多,中职对接本科、五年制高职的计划日益增加,高职院校的招生形势更加不容乐观。其二,向一般院校扩散的生源危机。普通高等院校在数量快速增长的同时,也暴露出同质化发展的弊端,对学生的吸引力不足。《2018年高招调查报告》指出,即便是在2018年高考报名人数大涨之下,招生难问题依然突出,部分省份整体招生计划未能完成现象依然存在。(35)中国教育在线.2018年高招调查报告:新高考改革平稳落地 [EB/OL].http://gaokao.eol.cn/news/201806/t20180608_1606814.shtml,2018-06-08/2019-05-10.其三,“读书无用论”下的学生弃考现象,影响生源供给。

其次是源于质量的生源危机。一方面名校同样面临激烈的生源抢夺。2008-2017年,普通高中生报考大学的数量下降;同时中国赴欧洲留学本科生的年增幅是33.47%,研究生的平均年增幅是10.18%。(36)林露,张杰.高等教育正在从卖方市场变为买方市场[EB/OL]. http://edu.people.com.cn/n1/2015/1228/c1053-27985385.html,2015-12-28/2019-05-10.另一方面,高考制度改革带来的高校招生挑战。新高考下,招生成为高校人才培养的前端延伸,怎么招、怎么录在很大程度上决定着生源的质量和基础。(37)董秀华等.新高考改革:高校招生面临的挑战与变革.复旦教育论坛,2018,(3):43-50.在新高考试点中,浙江考生可以填报80个专业平行志愿,上海可以填报24个平行志愿,这意味着每所大学的专业有不同的录取分数,不同专业的录取分数相差会很大,名校的某些专业招生同样会出现“爆冷”现象。

为了应对招生状况的变化,从政府到大学都采取了各种措施,例如2019年高职扩大招生100万,主要面向农民工、转业军人、待就业者等“非传统生源”招生;大学按照大类招生,避免冷门专业招不到学生。这些措施自上而下,具有很强的机构立场。可能造成的结果是,有助于大学完成招生任务,但学生对“被选择结果”的满意度和专业的匹配度不高。从升学选择研究的角度而言,大学应对生源的主动性一方面在于根据生源变化调整学校专业、课程和人才培养模式。另一方面应当进一步提高自身的招生能力,关注学生的选择,匹配高校的人才培养需求。高校的招生能力既包括学校对自身的人才培养理念、定位、特色有清晰的界定和表述,也包括对所希望录取生源的知识、能力等的基础要求有较清晰的规定,如选考科目的划定、综合素质评价信息的筛选和使用,同时高校还需要制定相对有效的衡量标准与选拔方式。(38)董秀华等.新高考改革:高校招生面临的挑战与变革.复旦教育论坛,2018,(3):43-50.同时大学与高中应当建立长期的交流渠道,例如大学招办和系所负责人进高中开展升学指导讲座,组织高中生参观大学校园和参与大学社团活动,形成高中-大学阶段的有效衔接。(39)华桦.促进高等教育获得的政策支持——基于“高中-大学”链接的视角.当代青年研究,2017,(3):92-98.

此外,针对近年来农村学生弃考现象,除了政策上加大对偏远和贫困地区学生的倾斜外,仍然需要高考选拔制度在设计上对弱势地区和家庭的学生释放更多的善意。例如高考选择的过程更加简洁明了,有关新高考政策的服务更加完善,减少因为相关教育信息和资源缺乏,而形成对教育机会的错误认知和低成就动机,从而放弃升学选择。