石油资源型城市产业结构锁定的形成、演化及影响因素研究

——以山东省东营市为例

赵云璐,侯素可,何晓丹,程 钰

(山东师范大学 地理与环境学院,山东 济南 250300)

1 引言

锁定效应(lock-in effect)最先是由Arthur在探究“报酬递增与自增强体制对后进国家技术创新的影响”时提出[1],随后被Redding等采用以探究静态比较优势对经济发展产生的作用[2]。此后锁定效应被广泛应用于区域发展、区域经济、国际贸易、国际分工等多个领域的研究[3-6]。在对外贸易与引进外资的背景下,产业结构锁定对我国工业经济结构与区域经济健康发展的影响也逐渐体现。

20世纪我国开启工业化进程,资源型城市在我国社会经济发展中起到了重要作用。国内外相关研究机构和学者围绕资源型城市展开了一些研究,取得了丰硕的研究成果,呈现出多角度、多类型与多层次的特点。首先,从切入视角来看,20世纪90年代以来,国内外学者从发展模式、经济效力和产业结构等视角开展了多方面的研究,使研究体系更为完善。国外对不同资源型城市的研究主要针对城市化进程中出现的问题以及资源型城市的可持续发展,如Simonis等讨论了在城市化进程中的资源短缺等问题[7],Bradbury研究了美国油城休斯顿的经济转型,提出新产业要与传统产业有机结合,石油资源城市可通过延伸、扩大产业链带动相关产业的发展,最终向综合性城市转型[8],更有学者提出要改变对原有资源的依赖,通过寻找新产业接替资源型产业,以保持城市的发展活力[9]。相比之下,国内对不同资源型城市的研究侧重产业构建、产业布局、产业升级以及产业转型发展等各个方面,如樊杰探讨了不同矿业城市存在的产业结构问题,并提出了相应的调整政策[10],刁艳华对中国石油行业产业结构优化及其规制进行了研究[11],丁铎栋等对我国煤炭产业转型的现状做出研究并提出了应对决策[12];郭强对东营市新旧动能转换进行了总结与思考[13]。

其次,从研究方法来看,国内外学者前期大都是先以传统的描述性和概念性研究为主,然后使用计量学方法进行研究,除此之外,地理科学、经济学、社会学、管理学等学科理论和方法也逐渐被大多数学者借鉴应用,加之不断发展壮大的统计软件和GIS空间分析技术,资源型城市的研究在众多理论基础和技术支撑下不断走向科学化和规范化。例如,在资源枯竭型城市绿色转型的研究中,曾贤刚等通过建立相关指标体系,运用熵值法和聚类分析法对我国16个煤炭资源枯竭型城市各方面转型的绩效进行了评价,并对其中不同类型的城市进行了分析[14];王永超运用GIS空间分析手段研究了典型的石油资源型城市大庆市的城市空间结构脆弱性,探讨了矿业城市空间结构的形成机理和演变规律[15],孙威等采用DEA模型和生产率指数研究了我国唐山、抚顺等典型的资源型城市效率[16];臧淑英等则以大庆市为例,通过构建生态足迹模型探讨了资源型城市的可持续发展[17]。

随着资源枯竭与经济结构不合理现象日益突出,资源型城市面临着产业结构转型与经济优化的双重矛盾。为此2007年我国出台了《全国资源型城市可持续发展规划(2003~2020年)》,以应对资源枯竭型城市的可持续发展问题[18]。对于资源型城市的已有研究主要偏重于产业转型、寻找接续替代产业等方面[19~21],而缺乏对资源型城市产业结构锁定的演化过程与阶段划分方面的研究,因此本文以石油资源型城市东营市为着眼点,探讨其产业结构锁定过程和阶段,以期帮助其实现产业结构合理化与经济持续稳定发展。

2 研究区概况

东营市于20世纪80年代建市,位于山东省东北部,地处黄河三角洲地带,于2010年被列为国家级可持续发展试验区。作为胜利油田东部油区主体部分所在地,东营市依托油田的开发建设逐渐发展起来,属于典型的石油资源型城市。截至2019年底,东营市累计探明石油地质储量5.482×1010t,但随着石油开采技术的不断提高以及需求量的不断增加,东营市正面临石油资源枯竭的问题,产业结构亟待优化转型。受到资源禀赋及国家战略政策等因素的影响,东营市形成了长期依赖石油资源的局面,2017年东营市三产结构比为3.6∶62.7∶33.7,产业结构过于单一,经济社会发展受阻,产业结构锁定现象明显。因此选取东营市作为研究对象进行案例研究,对于把握石油资源型城市产业结构锁定的形成、演化具有典型代表意义。

3 研究方法和数据来源

3.1 偏离-份额分析法

偏离-份额分析法是通过将某一区域与其所在的上级区域进行比较,并将区域内的经济变动分解为份额分量,结构偏离分量和竞争力偏离分量的一种方法。本文采用偏离-份额分析法,以山东省的经济发展作为参考标准,将东营市经济发展总量分解为份额分量Nij、结构偏离分量Pij和竞争力偏离分量Dij(式1),并根据结果绘制出Shift-Share表,将其与东营市实际的产业结构对比,在明确东营市主导产业和产业部门差异的同时,探究东营市产业结构锁定的形成和演化过程。

(1)

式(1)中,Nij代表全域增长分量,在此表示为东营市i产业以山东省总产值为标准应产生的增长值;Pij代表区域产业结构偏离分量,在此表示为东营市以山东省为标准所具备的产业结构优势。Pij>0时,表明区域产业结构优势较为突出;Pij<0时,表明区域产业结构较为落后。Dij代表j区域产业的增长速度与其参照区域此产业增长速度的偏差,在此可以表示东营市某产业在山东省的相对竞争力,且Dij越大表示东营市产业的竞争力越大,有利于经济的发展。

此外,式中Fij(t)为j区域i产业在t时点的产值,Fij(t0)为j区域i产业在t0时点的产值;Fi(t)为j区域所在上级参照区i产业在t时点的产值,Fi(t0)为j区域所在上级参照区i产业在t0时点的产值;F(t)为j区域所在上级参照区在t时点的经济总产值,F(t0)为j区域所在上级参照区在t0时点的经济总产值。

3.2 工业行业集中系数

研究采用工业行业集中系数H测度东营市主导产业在工业结构中的集中程度:

(2)

式(2)中,Xi代表i工业行业产值占工业总产值的比重;T代表各工业行业的累计百分比;代表工业部门数。H介于1~100之间且其系数处于0~1之间,当H越大时,代表主导产业在工业结构中越集中,产业结构锁定越严重,反之则相反。

3.3 产业结构相似性系数

研究采用产业结构相似性系数测度东营市工业部门的数量和相似程度:

(3)

式(3)中,xit代表i产业在t时点的产值占工业总产值的比重,xit0代表i产业在t0时点的产值占工业总产值的比重;代表工业部门数。当S越大时,产业结构的相似程度越高,产业结构锁定现象越严重,反之则相反。

3.4 锁定系数

研究采用产出锁定系数测度东营市主导产业产值在全部行业中的集中程度:

(4)

式(4)中,Git代表在t时点的主导产业产值所占比重,Gt0代表在基期时主导产业产值所占比重;m代表主导工业部门数;代表工业部门数。当h越大时,产业结构的锁定现象越明显。

本研究所用的原始数据均来源于《东营统计年鉴》(1990-2018年)和《山东统计年鉴》(1990-2018年)。

4 东营市产业结构锁定的形成及演化过程

4.1 东营市产业结构演化过程

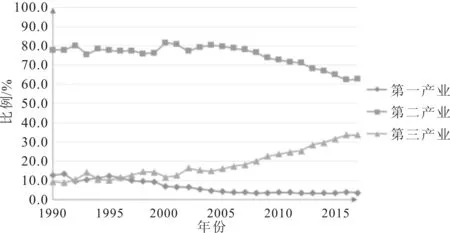

从产业结构演化过程来看(图1),1990~2017年,东营市第二产业产值比重处在60%~85%之间波动,并呈现出缓慢下降的趋势。第一产业产值比重相对稳定,一直处于15%以下,但存在1991~1992年和1999~2000年两个下降期。第三产业产值所占比重在1990~1993年呈上升趋势,1994~2004年在10%~17%之间波动,2005~2017年则呈快速持续上升趋势。从产业结构及其演化过程可以看出,第二产业在东营市经济发展中起到了举足轻重的作用。因此本文从工业出发,具体分析东营市工业结构变化的具体情况,以揭示其产业结构锁定的形成和演化过程。从东营市历年工业行业产值构成来看(图2),石油和天然气开采业、石油、煤炭及其他燃料加工业、化学原料及化学制品制造业以及橡胶和塑料制品业是东营市的四大主导产业。

图1 东营市产业结构演化

石油和天然气开采业以及石油、煤炭及其他燃料加工业是东营市石油产业的主体产业,从1983年东营市正式建市后便迅速发展成为东营市的主导产业。在研究所选取的1990~2017年时间段中石油和天然气开采业和石油、煤炭及其他燃料加工业可分为3个发展阶段:1990~1994年,是石油和天然气开采业的平稳期。在这一时期石油和天然气开采业发展缓慢,产值比重处于86%左右;石油、煤炭及其他燃料加工业在这一时期也相对稳定保持在1.7%左右。1994~2000年,石油和天然气开采业产值比重在75%~86%之间波动,整体呈下降的趋势;石油、煤炭及其他燃料加工业产值比重由1.7%增长为8.2%,发展势头迅猛。2000~2017年,进入21世纪,石油和天然气开采业产值比重呈现出稳定的下降态势,由76%持续下降为4.9%;石油、煤炭及其他燃料加工业却表现出稳定的发展态势,产值比重由8.2%增长为32%。橡胶和塑料产品制造业的发展过程大致可分为三个阶段1990~1997年,产值比重发展缓慢,大体维持在0.8%左右。2000~2009年,橡胶和塑料产品制造业发展增速,产值比重由1.6%增至7.2%。2012~2017年,橡胶和塑料产品制造业继续保持稳定发展,产值比重维持在12.5%左右。化学原料与化学制品制造业主要是作为石油产业的关联性产业发展起来。在2000年以前产值比重长期维持在2%左右波动,发展缓慢。进入21世纪,石油产业衰退,化学原料与化学制品制造业作为石油产业的接替产业获得发展机会,2000~2017年产值比重由2%增至23%。

图2 东营市历年工业行业产值构成

4.2 东营市产业结构锁定过程

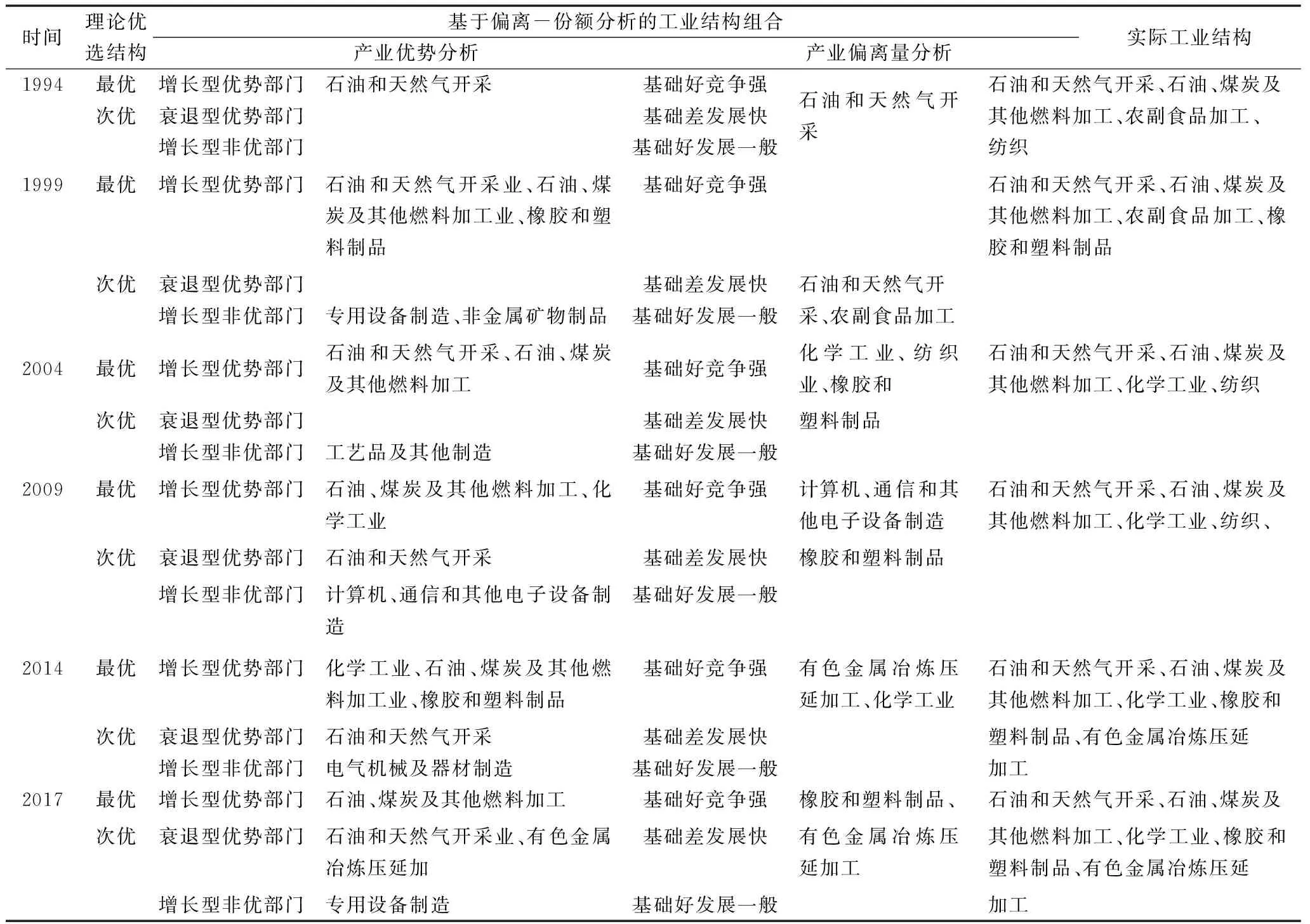

本文采用偏离-份额分析法,以山东省为背景区,计算了东营市1990~2017年间工业行业发展的结构分量和偏离分量,绘制出Shift-Share表(表1)。将Shift-Share表中东营市某一时期的产业优势和产业偏离量与其实际工业结构进行比较,探索了东营市产业结构锁定的形成和演化过程。此外,研究还测算了东营市工业集中系数和产出锁定系数(图3)以及产业结构相似性系数(图4),共同揭示其产业结构的锁定过程。根据研究不同阶段测度指标的差异,本文将东营市产业结构锁定的形成、演化分为初期锁定、后期锁定以及解锁3个时期。

4.2.1 初期锁定阶段

东营市发展初期主要以石油、天然气的开采为依托,城市发展各种产业对于能源的需求量较大,经济发展初步依赖石油产业的发展。改革开放以后,东营市利用国家和地方政策大力发展石油、天然气开采业,不断完善基础设施,提高开采技术,开采储备量不断增加,开采业产值占工业总产值的71%以上,由于开采业的发展,该阶段成为东营市石油、天然气资源的丰裕期。为了增加石油和天然气资源的附加值,开采业衍生出了石油及其他燃料加工业、纺织业等产值较大的产业,产业结构相似性系数极高,1994~2000年超过0.97,行业集中系数处于0.85~0.99之间,产出锁定系数介于0.45~0.88之间。所以此阶段东营市处于以石油和天然气开采业、石油及其他燃料加工业、纺织业、农副食品加工业等4个产业为主的初期锁定阶段。

图3 东营市1994~2017年工业行业集中系数和产出锁定系数

4.2.2 后期锁定阶段

进入21世纪,在先前工业行业发展的基础之上,东营市进入产业结构后期锁定阶段,锁定程度加深。石油和天然气开采业、石油及其他燃料加工业及农副食品加工业等产业的发展促进了化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品业等产业的发展壮大,且工业产值呈现出逐年增加的态势,发展势头强劲。总体来看,东营市工业产业结构相似性系数略有下降,介于0.96~0.97之间。由于石油需求量的不断增加以及经济社会的持续发展,石油和天然气开采业依旧占据主导地位,但是其产值呈现出明显的下降趋势,由2000年占比78.1%降至2009年占比16.0%,此时工业行业集中系数较初期锁定阶段有所下降,处于0.45~0.78,而产出锁定系数得益于化学、橡胶等相关产业的快速发展而有所回升,到2006年产出锁定系数回升至0.78。该阶段,东营市处于以石油和天然气开采业、石油及其他燃料加工业、农副食品加工业、纺织业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品制造业等6个产业为主的后期锁定阶段。

4.2.3 解锁阶段

近年来,随着石油资源的不断开采以及其他工业行业的发展,东营市正面临石油资源枯竭的问题,石油及天然气开采业产值所占比重从1994年的87.37%下降至2017年的5.01%,产业结构进入解锁时期。石油资源的减少促使与其相关联的石油及其他燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、橡胶及塑料制品业等产业的优化升级,工业行业产值依旧逐年增加。与此同时,有色金属压延加工业、金属制品业、专用设备制造业等行业也呈现出蓬勃发展的态势,其中有色金属压延加工业产值自1994年765万增加至2017年1154亿,在东营市工业行业中占据重要地位。总体来看,本阶段东营市产业结构相似性系数介于0.94~0.96之间,工业行业集中系数介于0.44~0.56之间,工业产出锁定系数介于0.75~0.83之间,均有所下降。此阶段,东营市形成以石油工业、农副食品加工业、纺织业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品制造业、有色金属压延加工业等为主体的工业结构。

图4 东营市工业产业结构相似性系数

表1 东营市工业结构偏离-份额分析与实际工业结构对比

5 影响东营市产业结构锁定的因素

5.1 资源禀赋因素

资源禀赋条件是影响资源型城市产业结构发展演变的首要因素,决定一个地区的产业布局和分工,且直接决定区域的主导产业。东营市是依托胜利油田建立起来的新型石油城市,其丰富的油气资源为能源和经济发展提供了强有力的支撑,不断影响产业结构的变化和发展。自1983年6月建市以来,东营市形成了长期以工业为主导的产业结构,产业结构过于单一,过度依赖石油资源,因此导致了东营市产业结构长期锁定在以石油为主的工业行业。进入锁定后期以及解锁时期后,随着石油资源不断被开发,东营市面临石油资源日益枯竭的现状,以石油开采为主的工业发展受到限制,工业行业竞争力不断减小,进而影响其他与石油相关产业的发展,而其他非油替代产业却凭借自身优势快速发展起来,使东营市的产业结构发生变化,促使产业结构发生解锁。

5.2 市场因素

石油产业是东营市经济的重要组成部分,由于石油本身是基础性能源,经济发展对于石油的需求是刚性的,并且其行业的产业链较长,因此石油产业在东营市经济中占据的重要地位不言而喻,在未来较长时期内将持续良好发展态势。而自2007年国际金融危机以来,石油供需失衡,伴随国际油价的下跌,东营境内易开采、高质量的石油已基本开采殆尽,需从海上、市外找油,为防止经济因石油开采殆尽而衰退,东营市必须积极发展其他产业、培育新兴主导产业。就目前来看,电子信息业还是东营市的薄弱产业,但是因其关联程度高、带动性大,已成为世界性重点发展产业;农副食品加工业发展基础牢固、潜力较大,为增强市场竞争力,近年来东营市不断探索打造更加高效生态的绿色品牌;纺织业是东营市主要出口产业之一,发展基础和前景较好,在国际市场上占据一定优势。此外,石油化工、造纸、橡胶、新材料等产业发展也在不断顺应市场的需求。总体来看,不断变化的市场因素促进产业结构转型升级,助推东营市产业结构解锁。

5.3 产业政策和制度因素

东营市工业发展政策对其工业结构锁定有重要影响。改革开放是工业发展的重要转折点,第一、二个五年计划时期,国家重点发展重工业,东营市在国家批准组织华北石油勘探会战以后,将胜利油田的开采作为工业经济发展的主要方面,并在之后的一段时间内加大对油田的利用和管控程度。改革开放后,国家提倡在追求总量增长的同时注重结构的转变,大力发展工业的同时注重农业和第三产业的发展,注重市场机制在产业发展中的作用,石油等其他燃料加工业、纺织业等其他企业逐步加大发展力度,对原有的产业结构产生冲击。2000年国有大中型企业改革中,“政企分离”使中石化重组上市,石油企业获得经营自主权,各企业经营主体结合石油市场需求延长产业链条,化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品制造业、有色金属压延加工业得到了逐步发展。体制改革深入发展后,私营、民营等企业数量不断增加,金融业、旅游业、健康养老等第三产业发展势头强劲,2015年东营市第三产业比重首次超过30%。其他产业蓬勃发展冲击着东营市以石油为主体的产业结构,致使其产业结构进一步解锁。可见,制度和政策因素对东营市产业结构解锁有着重要影响。

5.4 技术因素

技术进步是产业结构优化的源动力,直接影响产业结构的变化和发展。一方面技术革新会促使传统产业的升级,东营市作为典型石油城市,石油技术如注水技术、勘探技术等率先发展起来,随着技术的不断发展、完善,与石油资源直接相关的工业行业不断发展壮大,这也在一定程度上加深了东营市产业结构的单一性,导致产业结构锁定;另一方面其他工业行业的技术创新促使新产业的发生发展,如有色金属工艺技术、化学技术等日益成熟,使得化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品制造业和有色金属压延加工业迅速发展起来,在东营市工业行业中占据重要地位,对于经济发展具有积极作用,逐渐发展成为东营市的主导产业,成为促进东营市产业结构优化升级的重要动力。总体来看,技术创新通过改变原有产业面貌以及促使新产业形成两方面的共同作用,促进了东营市产业结构的演进和解锁。

除以上资源、市场、政策和技术因素外,其他因素如社会因素、观念因素等也会影响产业结构锁定的形成和演化。由此可见,多因素的耦合作用推动了东营市产业结构的锁定,在此过程中也促进了以工业结构为主的东营市产业结构不断调整和优化。

6 结论

本文对东营市产业结构锁定的形成及演化过程进行研究,得出结论如下。

(1)东营市产业结构锁定明显,主要锁定在石油和天然气开采业、石油及其他燃料加工业2个资源型行业,农副食品加工业、纺织业、化学原料及化学制品制造业、有色金属压延加工业以及橡胶和塑料制品制造业等工业是经济顺应政策制度、市场等多种外部因素的结果。

(2)东营市产业结构锁定过程大致可以分为初期锁定、后期锁定和解锁3个时期。初期锁定阶段东营市的行业集中系数和产业结构相似性系数很高,产业锁定于石油和天然气开采业、石油及其他燃料加工业、纺织业以及农副食品加工业4个产业。后期锁定阶段,东营市行业集中系数和产业结构相似性系数较初期均下降,而产出锁定系数有所回升,产业锁定于石油和天然气开采业、石油及其他燃料加工业、农副食品加工业、纺织业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品制造业等6个产业。解锁阶段,东营市石油及天然气开采业产值所占比重下降,工业部门数量不断增多,工业行业集中系数、产业结构相似性系数以及产出锁定系数均有所下降。

(3)东营市产业结构的形成及演化受到资源禀赋、市场、产业政策和制度以及技术等多种外部因素的影响。其中,资源禀赋条件是影响东营市产业结构发展演变的首要因素,产业政策和制度因素直接影响着东营市产业结构的调整,市场需求为东营市产业的转型和升级指明方向,而技术进步成为东营市产业结构优化的源动力,深刻影响着产业结构的演变。