柴达木盆地北缘石底泉背斜构造地貌特征及地质意义

董金元 李传友* 郑文俊 李 涛 李新男 任光雪 罗全星

1)中国地震局地质研究所,地震动力学国家重点实验室,北京 100029 2)中山大学地球科学与工程学院,广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室,广州 510275

0 引言

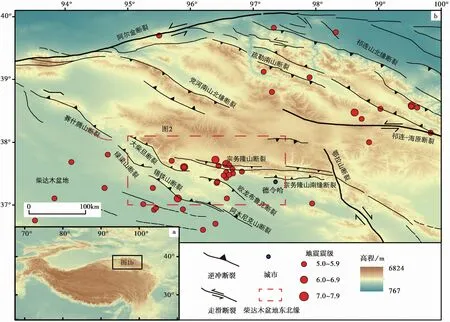

图1 柴达木盆地北缘—祁连山区域构造图Fig. 1 Regional structural map of the northern margin of the Qaidam Basin-Qilian Shan.

新生代印度板块和欧亚板块的碰撞及其后的向N推挤导致青藏高原的不断隆升与扩展,塑造了中国西部乃至整个中亚地区的构造与地貌格局(Molnaretal.,1975; Tapponnieretal.,2001)。一些先存的古老构造带,如天山、祁连山等,由于板块会聚的远程效应在新生代复活,开始重新剥露与隆升,形成了欧亚大陆内部规模庞大的再生造山带(Molnaretal.,1975; Avouacetal.,1993)。造山带在强烈的挤压缩短隆升的过程中,在山前发育了一系列逆冲断裂及逆断裂相关褶皱(邓起东等,1999),确定这些逆断裂及褶皱的运动学特征对理解造山带变形模式具有重要意义。在天山地区,天山北麓发育了3排逆断裂-褶皱带,天山南麓发育了柯坪逆断裂褶皱带、库车逆断裂褶皱带等逆断裂相关褶皱。前人通过平衡地质剖面、河流阶地变形测量等方法对这些活动褶皱开展了大量研究(Avouacetal.,1993; 邓起东等,2000; 沈军等,2001; 杨晓平等,2006,2008,2012; 吕红华等,2010)。祁连山位于青藏高原东北缘,是高原扩展的前缘部位,该区晚第四纪构造活动强烈,活动构造发育,地震频发。在祁连山北缘和南缘同样发育了一系列山前逆冲断裂及逆断裂相关褶皱(图1),但与天山地区相比,针对祁连山地区活动褶皱的研究相对薄弱。在祁连山北缘,除已对个别活动褶皱开展了相关研究外(Huetal.,2015,2017; 刘睿等,2017; Yangetal.,2018),前人的研究大多集中于祁连山北缘及河西走廊盆地内的逆冲断裂,并已获得了这些断裂的活动特征(Hetzeletal.,2004; Palumboetal.,2009; Champagnacetal.,2010; Hetzel,2013; Zhengetal.,2013a,b,c; Yangetal.,2018; Caoetal.,2019)。而在祁连山南缘,即柴达木盆地北缘,前人对宗务隆山南缘断裂的古地震和滑动速率等方面开展了一些研究(刘小龙等,2004; Shaoetal.,2018; 董金元等,2019),但对该地区晚第四纪褶皱的研究相对薄弱,只开展了一些零星工作。例如,叶建青等(1996)通过野外调查对怀头他拉和德令哈背斜进行了初步的定性描述; 袁道阳(2003)根据估算的年龄对怀头他拉背斜的中更新世以来的变形速率进行了初步约束。石底泉背斜为柴达木盆地北缘的一个晚第四纪活动褶皱,位于柴达木盆地北缘宗务隆山与红山围限的山间盆地内,与怀头他拉背斜、德令哈背斜构成了宗务隆山山前的第1排褶皱。获得该褶皱的活动特征对于认识青藏高原北部的构造变形机制、高原向NE扩展的动力学过程具有重要意义。另外,2008年和2009年在石底泉附近发生了2次MW6.3地震,开展针对石底泉背斜构造地貌特征的研究也对该区的地震危险性评价具有重要作用。

为了确定石底泉背斜的几何结构和活动性,我们对其进行了详细的地质地貌填图,综合应用高精度差分GPS地形剖面测量、地质剖面测绘和宇宙成因核素定年等方法,获得了石底泉背斜的构造地貌特征; 进而综合洪积扇变形量和宇宙成因核素定年结果计算了石底泉背斜的变形速率; 最后以此为基础讨论石底泉背斜的活动特征及其在柴达木北缘地区构造变形中的作用。

1 区域地质构造背景

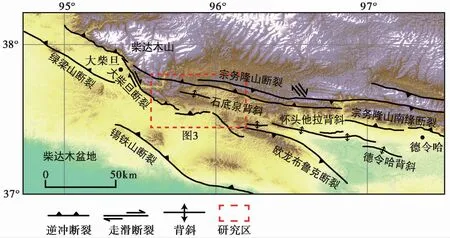

柴达木盆地北缘逆断裂褶皱带是连接柴达木盆地与祁连山地块的边界性构造,由一系列活动逆断裂和褶皱带构成,包括赛什腾、绿梁山、锡铁山、阿木尼克山、大柴旦、宗务隆山南缘等一系列断裂和石底泉、怀头他拉、德令哈等一系列背斜构造(图2)。其中,盆地最内侧的一排构造由赛什腾、绿梁山、锡铁山、阿木尼克山等断裂组成,统称为赛什腾-锡铁山逆冲推覆构造(王根厚等,2001; 冉书明,2003),走向NW,呈雁列式反 “S”形展布,该推覆构造中的这几条断裂分别被鱼卡凹陷和红山凹陷分隔为3段。中间一排构造由欧龙布鲁克断裂组成,该断裂主要以逆冲运动为主,晚第四纪活动性相对较弱。

图2 柴达木盆地东北缘的构造展布Fig. 2 Structural distribution of the northeastern margin of Qaidam Basin.

图3 石底泉背斜及邻区地质图Fig. 3 Geological map of Shidiquan anticline and its adjacent area.

2 石底泉背斜的地质地貌特征及年龄限定

2.1 石底泉背斜的基本特征

石底泉背斜位于宗务隆山与南侧红山所围限的小型带状山间盆地内(图2,3)。该盆地EW长约60km,SN最宽处宽约9km。盆地东侧被怀头他拉背斜所限定,西侧为柴达木山。盆地南侧的红山由红山背斜和红山向斜等若干构造组成(图3),称为红山构造带,卷入的新生界地层包括路乐河组(E1-2l)、干柴沟组(E3N1g)、油砂山组(N1y)和狮子沟组(N2sz)。盆地北侧的宗务隆山主要由奥陶系和志留系组成(图3)。盆地沉积物主要由晚更新世—全新世冲洪积物组成。盆地西端出露古近系,而且在范围更大的地质图上,盆地东端出露古近系和新近系,从地层的空间延伸可以判断盆地底部存在古近系和新近系。由于盆地相较周缘地势更低,沉积了第四系,盆地中的古近系和新近系被第四系所覆盖。在空间上,石底泉背斜轴与背斜东、西部基岩中NWW-SEE走向的基岩断裂具有一致性(图3),存在二者为同一构造的可能性。先存断裂晚第四纪以来响应共和运动开始重新活动,在红山与宗务隆山所围限的山间盆地内,断层活动导致石底泉背斜的隆升发育。在这种情况下,石底泉背斜可能是该断裂在盆地第四纪隐伏段的断展褶皱。

图4 石底泉背斜的野外地质地貌特征Fig. 4 Field geological and geomorphological characteristics of Shidiquan anticline.a 背斜南翼的地貌特征; b 背斜北翼的地貌特征; c 背斜南翼的产状; d 背斜北翼的产状; e 背斜地表延伸及切穿背斜的河流

2.2 地貌面的划分

在石底泉背斜东段对组成背斜的洪积扇进行了划分,共分出4期洪积扇,分别为Fan1、Fan2、Fan3和Fan4(图5)。Fan1是该区最新的堆积物质,是由河道及河道摆动所形成的最新一期洪积扇。Fan2发育在石底泉背斜南侧与红山北侧之间,洪积扇表面较平坦,侵蚀作用较弱,冲沟密度较小,切割深度浅。Fan3是该区规模最大的一期洪积扇,构成背斜的主体。构造抬升作用导致Fan3洪积扇上的冲沟发育与下切,冲沟密度>Fan2。Fan3的地表堆积物以砾石为主,成分以石英颗粒和变质岩砾石为主,粒径从1cm到数cm不等,磨圆较差,属于近源沉积的产物。Fan3与Fan2所处位置在石底泉背斜发育前应该为同一期洪积扇面,由于后期褶皱作用引起构造抬升,Fan3被抬高从而废弃,Fan2的位置则相对Fan3降低而接受持续的加积作用覆盖了新的沉积物,形成了现在的Fan2。Fan4是该区最老的一期洪积扇,发育于石底泉背斜南侧红山山前,分布范围较小,冲沟发育密集且规模较大。

图5 石底泉背斜地貌面的分期解译Fig. 5 Stage interpretation of geomorphic surface of Shidiquan anticline.

2.3 地貌面的年龄

采用宇宙成因核素法对石底泉背斜地区最主要的2级地貌面的年龄进行了确定。采集样品时尽量选择平坦且未经侵蚀的原始面,每个样品采集约100颗粒径为2~4cm的石英颗粒。同时,在现代河床中采集河道样品用以估算继承性核素浓度(Schmidtetal.,2011)。根据该原则,在Fan2、Fan3洪积扇分别采集了宇宙成因核素样品17DLHBe-20、17DLHBe-18,在河道里采集了样品17DLHBe-19(图6)。

宇宙成因核素样品的前处理在应急管理部国家自然灾害防治研究院完成。首先将样品粉碎,筛选250~800μm粒径的石英颗粒,用磁选仪分选去除云母等磁性矿物。分别利用盐酸、HF和HNO3混合酸进行样品提纯,将30g提纯后的石英样品加入0.2~0.25g载体9Be,置于HF酸中并加热使其完全溶解,通过离子交换树脂柱提取Be2+离子; 在过柱后的溶液中加入氨水得到Be(OH)2沉淀,将Be(OH)2沉淀烘干后放入马弗炉中煅烧为BeO。制靶和加速器质谱AMS测试在法国国家科学研究中心宇宙成因核素实验室完成。利用Balco等(2008)的宇宙成因核素测年CRONUS在线计算工具,计算得到样品的暴露年龄。

图6 宇宙成因核素采样点的照片Fig. 6 Photographs of cosmogenic nuclide sampling sites.

表1 宇宙成因核素的测年数据Table1 Results of 10Be dating

3 地貌面的变形特征及变形速率

3.1 地貌面的变形特征

通过最小二乘线性拟合,利用背斜形态最完整的剖面l1得到河床的坡度为向N缓倾1.78°,背斜北翼的坡度为2.09°,背斜南翼的坡度为0.58°。在背斜北翼,Fan3相对于河床掀斜0.29°,在背斜南翼,Fan3相对于河床掀斜1.20°,背斜南翼的掀斜幅度大于背斜北翼。背斜核部的最大拔河高度约为17m。在实测地形剖面中剔除河床坡度,可以更直观地表现褶皱的变形特征(图7b)。地形剖面l1、l2、l3在其北端略微上翘,坡度与背斜北翼不一致,这是由于测线在北端进入了Fan1洪积扇,坡度发生了变化。

3.2 褶皱的变形速率

自红山流出的季节性流水受到背斜南翼的阻挡,其中一部分切穿背斜形成垂直背斜走向的冲沟,另外一部分沿着背斜南翼平行于褶皱的轴向流淌,不断侵蚀背斜南翼形成侵蚀陡坎,使得部分段落的褶皱弧形态不完整。在Fan3上测量的3条地形剖面中,l2和l3的南翼皆经受了不同程度的侵蚀(图7),显示的褶皱形态不完整,而l1侵蚀较弱,保留了褶皱的弧形形态,因此我们用l1计算褶皱的隆升量和缩短量。

图7 石底泉背斜Fan3的地形剖面及构造剖面(剖面位置见图5)Fig. 7 Fan3 topographic profile and structural profile of Shidiquan anticline.a Fan3的原始地形剖面; b 剔除河床坡度后的地形剖面; c 构造剖面; d 面积守恒模型

面积守恒模型(图7d):

A=S×H

(1)

其中,A为盈余面积,S为地壳缩短量,H为滑脱层的深度。

4 讨论

4.1 洪积扇的成因及构造意义

河流阶地或洪积扇的发育通常是由构造运动和气候变化所控制的(Hetzeletal.,2002; Burbanketal.,2011)。构造抬升使得河流纵剖面的坡度发生变化,从而导致河流动力增强,发生下切导致阶地或洪积扇被废弃(Maddyetal.,2001)。气候变化对阶地或洪积扇形成的影响主要反映于河流中的水量和含沙量的变化中,具体表现为: 冰期河流含水量少、含沙量相对增多,河流发生堆积; 间冰期气候湿润,河流中含水量增多、泥沙含量小,河流下切作用增强,导致阶地或洪积扇被废弃(张培震等,2008; 杨景春等,2012)。

图8 Fan3洪积扇年代与深海氧同位素曲线的对比(据Petit et al.,1999)Fig. 8 Comparison of Fan3 alluvial fan age and deep sea oxygen isotope curves(after Petit et al.,1999).

4.2 区域中强地震的孕震构造讨论

近10多a来,石底泉背斜附近发生过多次中强地震,其中2008年11月10日和2009年8月28日在石底泉南侧红山地区发生的2次MW6.3地震影响较大。前人通过InSAR手段对地震的同震形变、断层参数等开展了研究(Elliottetal.,2011; 温扬茂等,2012; 王乐洋等,2013; 温少妍等,2016)。余震的重定位结果显示,2008年地震的余震主要分布在5~20km的深度,且集中在较窄的范围内; 2009年地震的余震也主要分布在5~20km的深度,但分布范围较2008年分散(图9)。同时,2009年地震的余震主要分布在2008年地震余震的北侧。Elliott等(2011)认为2008年和2009年大柴旦地震的发震构造与石底泉背斜相对应,但他通过遥感影像和InSAR反演将石底泉背斜解译为一条逆断层,断层倾向S,向N逆冲。Elliott等(2011)同时提出了断层的深部分段模型,2008年地震破裂了断层的下段,2009年地震破裂了断层的上段。我们的野外实地调查结果表明,遥感影像上显示的线性构造为一背斜褶皱,并且根据地貌特征推断控制该褶皱的盲逆断层N倾、向S逆冲,与Elliott解释的断层倾向相反。由此来看,Elliott等(2011)提出的关于2次大柴旦地震的发震构造和模型与野外的实际情况并不完全符合。由于2次地震的主震和多数余震位于石底泉背斜南侧,而控制石底泉背斜的盲逆断层是N倾逆断层,故石底泉背斜是2次地震发震构造的可能性较小。Chen等(2013)认为2008年大柴旦地震的发震构造是锡铁山南缘的锡铁山断裂,2009年大柴旦地震的发震构造是宗务隆山北侧的宗务隆山断裂。锡铁山断裂距2008年地震的震中约有50km,该断裂的震中距偏大,其作为2008年地震发震构造的可能性很小。发生2次地震的红山地区由红山构造带构成,深部构造十分复杂(王菁菁,2009),地震反射剖面显示在该区深部有数条断裂(付锁堂等,2013)。同时,红山构造带是不同方向构造会聚转换的地区,东侧为近EW向的怀头他拉背斜和宗务隆山南缘断裂,西侧为NW向的大柴旦断裂,这种构造方向发生变化的区域可能更容易积累应力,易发生地震,由此我们认为红山构造带可能是2008年地震的发震构造。对于2009年地震,其余震主要分布于红山构造的北侧,从构造产状和震源深度分布看,红山构造不应是其发震构造。位于北侧的宗务隆山断裂正好为一S倾断裂,其在深度上可与余震分布的深度相对应,因此,Chen等(2013)所认为的宗务隆山断裂是其发震构造的结论应该是合理的。

图9 2008年和2009年大柴旦地震的余震分布(余震重定位数据引自Chen et al.,2013)Fig. 9 Distribution of aftershocks of the 2008 and 2009 Dachaidan earthquakes(Relocation data of aftershocks are from Chen et al.,2013).a 2008年和2009年大柴旦地震余震平面分布; b AB剖面

4.3 石底泉背斜在高原扩展中的意义

在活动造山带,地壳缩短通常由山前逆断裂和分布在山间盆地的断层相关褶皱所调节(Burbanketal.,1999)。祁连山由一系列近平行的山脉和山间盆地构成,Hu等(2017)对祁连山北缘祁连山与榆木山山间盆地的大河背斜开展了研究,讨论了山间褶皱变形在祁连山北缘地壳缩短中的作用,认为如果只用断层陡坎计算地壳缩短,将大大低估该地区的地壳缩短率。与祁连山北缘类似,在柴达木盆地北缘,山前和山间盆地存在一系列晚第四纪褶皱,如石底泉背斜、怀头他拉背斜、德令哈背斜等,这些褶皱吸收了一部分地壳缩短。石底泉背斜的褶皱作用表明,在柴达木盆地北缘,山间盆地的褶皱作用与山前断裂的逆冲缩短相同,均对吸收造山带前陆的地壳缩短具有重要作用。

图10 祁连山南缘可能的造山模式(改自Burbank et al.,2011)Fig. 10 Possible orogenic models in the southern margin of Qilian Shan(Adapted after Burbank et al.,2011).

5 结论

本文通过遥感影像解译、野外地质地貌调查和宇宙成因核素测年等方法,得到以下认识:

(1)获得了柴达木盆地北缘石底泉背斜的构造地貌特征,石底泉背斜在形态上呈南翼陡、北翼缓的不对称褶皱,深部受控于一条N倾的盲逆断层。

(3)通过对石底泉背斜南侧2008年、2009年2次大柴旦地震的讨论,我们认为石底泉背斜不是这2次地震的发震构造,红山构造带和宗务隆山断裂可能分别是2008年和2009年地震的发震构造。

(4)石底泉背斜的褶皱作用表明,在柴达木盆地北缘地区,山间盆地的褶皱作用和山前逆断裂的逆冲缩短相同,对造山带前陆的地壳缩短具有重要的调节作用。

致谢审稿专家对论文的修改和完善提出了宝贵意见,在此表示衷心感谢!