复制世俗理想:清代苏州木版年画中的母子图像生产①

范银花 樊媛媛(扬州大学 美术与设计学院,江苏 扬州 225009)

清代是苏州木版年画发展的全盛时期,尤其是清康熙至嘉庆年间,苏州木版年画出现了大量精品。清晚期,苏州木版年画影响到上海小校场年画,在作品题材方面也有新的发展。清代苏州木版年画题材丰富,作品风格整体细腻妍丽,早期受宫廷画师和西画影响比较大;中期作品在文学化方面突破较大,存在大量小说、戏曲人物故事相关作品;晚期作品受众人群较为广泛,具有典型的世俗化倾向。清代苏州木版年画中母子图像相关作品一直存在,常见的题材有“教子图”“麟儿图”“美人童子图”“五子登科图”“合家欢”“闹新房”等,不过在画史中母子图像的命名基本都比较忽视母子亲缘关系,母亲在图像中的地位要么是从属于“教子”的次要地位,要么是处在“美人”的物化身份,母子图像中作为“母亲”的身份是缺失的。母子图像为什么会面临女性身份缺失的状况?清代晚期的“合家欢”“闹新房”等题材作品背后,表面上女性主体地位得到重视,不过商业化的倾向又在深刻影响苏州木版年画审美世俗化。木版年画作为一种商品,在母子图像复制过程中有哪些方法?图像生产理论视域下,清代苏州木版年画的发展有哪些图式化、景观化和模式化的迹象?

近年来学者关注清代木版年画中女性形象的研究越来越多,有人将女性形象作为一个整体,在宏观的社会、政治、经济、文化的背景下做研究,[1]有人针对女性形象特征的建构方式做深入探讨,[2]虽然文中也涉及相关母子图像,不过目前少有聚焦木版年画中母子图像女性身份的研究。在苏州木版年画研究方面,王树村、冯骥才、[3]王稼句、[4]包黎华、张道一、高福民[5]等人做了大量的基础工作,徐艺乙也有专论,[6]也有学者专门论及苏州桃花坞木版年画的色彩,[7]或者讨论基于苏州木版年画进行传承和设计,[8]这些研究丰富了苏州木版年画的研究方向,不过对于清代苏州木版年画内容的分析和图像生产方式的解读都还有较大的研究空间。梳理清代苏州木版年画中的母子图像,我们一方面要追溯母子图像在中国艺术史脉络中的来源;另一方面要追问母子图像中作为母亲的女性身份缺失的原因,再者要细读母子图像中的元素被景观化、意象化的痕迹,最后还原木版年画在商业推动下,基于特定的图像元素和创作母题进行图像生产模式的逻辑。

一、母子图像题材溯源与辨析

苏州桃花坞木版年画中有一幅《麟儿图》,是对屏中的一幅,作品尺幅较大,作于清乾隆年间(图1)。作品本身没有命名,所谓“麟儿图”是后人根据画面中的联句“麟儿吉庆新年瑞”命名,旁款写有“姑苏信德号”字样,推测为苏州当时的画店名字。这件作品是典型的西风版木版年画,画面一方面保留了传统年画元素;另一方面吸收了焦点透视、明暗表现等铜版画技法。虽然母亲在画面中处于主体地位,但是从联句和命名来看,画面突出的还是孩童。一个孩童在为迎接新年燃放爆竹,另外两个孩童分别捂着耳朵躲闪,母子四人在庭院和宠物的映衬下其乐融融,充满节日氛围和吉祥寓意。为什么母子图像突出的是“麟儿”?母子图像的源头在哪里?在中国艺术史上,母子图像有哪些相关概念?

图1 《麟儿图(对一)》对屏 109×59cm×2 墨板套色敷彩清乾隆姑苏信德号高福民收藏

(一)麟儿与教子图像

“麟儿”较早的文献来源,是在干宝《搜神记》卷八“孔子夜梦”,①(晋)干宝《搜神记》搜神记卷八,明津逮秘书本。原文载:鲁哀公十四年,孔子夜梦三槐之间,丰、沛之邦,有赤烟气起,乃呼颜渊、子夏往视之。驱车到楚西北范氏街,见刍儿打麟,伤其左前足,薪而覆之。孔子曰:“儿来,汝姓为谁?”儿曰“吾姓赤松,名时乔,字受纪。”孔子曰:“汝岂有所见乎?”儿曰:“吾见一禽,如麕羊头,头上有角,其未有肉,方以是西走。”孔子曰:“天下已有主也,为赤刘,陈、项为辅,五星入井从岁星。”儿发薪下麟示孔子,孔子趋而往,麟蒙其耳,吐三卷《图》,广三寸,长八寸,每卷二十四字,其言赤刘当起,曰:“周亡,赤气起,大耀兴,玄丘制命,帝卯金。”孔子作《春秋》,制《孝经》;既成,使七十二弟子向北辰星罄折而立,使曾子抱《河》《洛》事北向。孔子斋戒向北辰而拜,告备于天曰:“《孝经》四卷,《春秋》《河》《洛》凡八十一卷,谨已备。”天乃洪郁起白雾摩地,赤虹自上下,化为黄玉,长三尺,上有刻文。孔子跪受而读之曰:“宝文出,刘季握。卯金刀,在轸北。字禾子,天下服。”孩童打伤了麒麟,丰沛之地赤烟起,预言了汉朝刘氏天下的未来,可以说麒麟与儿童的结合一开始就充满了神话色彩。到了唐代,杜甫就在诗文中明确用“麒麟儿”来赞美友人的孩子,《徐卿二子歌》诗曰:“君不见徐卿二子生绝奇,感应吉梦相追随。孔子释氏亲抱送,并是天上麒麟儿。大儿九龄色清澈,秋水为神玉为骨。小儿五岁气食牛,满堂宾客皆回头。吾知徐公百不忧,积善衮衮生公侯。丈夫生儿有如此二雏者,名位岂肯卑微休。”[9]就是“天上麒麟儿”一句也出自杜甫,用来比喻有才华的人,②(唐)杜甫,《杜工部集》卷四古诗三十六首,续古逸丛书景宋本配毛氏汲古阁本。语出《和江陵宋大少府暮春雨后同诸公及舍弟宴书斋》:“渥洼汗血种,天上麒麟儿。才士得神秀,书斋闻尔为。棣华晴雨好,彩服暮春宜。朋酒日欢会,老夫今始知。”后来民间俗语用“天上麒麟儿,人间状元郎”来比喻人的出类拔萃。这样来看,麟儿题材相关作品一开始就是重视孩童的,作为母亲的女性虽必不可少,但主要还是处于从属地位。

在“教子图”类题材作品中最早的画史记载是龙公教子,也非常具有神话色彩。元人顾瑛记载《云龙教子图》:“龙公头角何崭然,教子拏云飞上天。语之慎勿习痴懒,旱水盘盘井底眠。”[10]到了明代,“教子图”题材作品才具有了日常化、伦理化的特征。较早的教子图有明人程敏政记载的《题夜绩教子图》:“夏氏世居邑南,以徳善著闻。曰齐永仁者,龙泉县丞郁之弟,少孤,力学为里塾师,性极孝。乡人类能道其详,此其所赋思母诗也。永仁去世已久,其子思廷章以能书名邑中,间持视予诵其诗,味其意,犹使人黯然不能自已。盖所谓由衷之言,虽不及识其人,而谂其为克孝者矣。诗云:孝子不匮,永锡尔类。夏氏子孙,其尚勗之。”[11]母亲深夜绩线教子,一边劳作一边教育孩子,情真意切,思母感怀,“使人黯然不能自已”。除了母亲作为教子图中的一员,也有记载父亲教子图像相关作品,比如明人欧大任记载的《华亭徐参军教子图赞》,[12]焦源溥记载的《赵仲木教子图》,[13]只不过男性教子图中对于父亲的称赞往往溢于言表,比如:“有美徐君,云间贵族。八座台阶,三孤鼎轴。郑纪缁衣,衞歌淇澳。公子象贤,满庭兰玉,训以诗书乐哉。丝竹里表八荀世,嫓诸陆爰植其槐。厥贻维谷,盛德永绥,以保天禄。”[12]图赞中对徐参军和家族渊源进行了描述,兰玉、诗书、丝竹、天禄等都是对徐参军教子的赞美。不过明清以来,教子图题材还是以母亲为主,比如清人高士奇文集中载:“薄黛凝朱写不眞,生前悔未为传神。虽留教子图盈尺,难貌柔和婉淑人。”高士奇是通过画家禹鸿胪所绘自己妻子《教子图》,怀念妻子的柔和温婉。高士奇自己在诗注中说:“春间禹鸿胪在余斋,亡荆屡欲写照而未言。病笃时尚以遗像为意,时禹鸿胪在吴门。今仅于数年前所写《教子图》小卷摹出,究不能得其神情也。”[14]高士奇妻子错过了画家禹鸿胪的时间,未能如愿留有遗像,后来遗像是根据之前的《教子图》摹写,高士奇觉得摹写之作“不能得其神情”。另外,这段文字反映出清代文人有请画家作《教子图》的风气。清晚期刘凤诰《存悔斋集》载《题同年程任斋太母教子图兼以录别》曰:“乡有贤母夙所闻,护花祝我同年君。图为图识曰教子,年七十矣怀恩勤。黄山苍苍宜水绿,母兮母兮抱芳躅。……慈母之明达,实惟教能言,教子以诗书识字,教子以忠孝兄弟,寻师路佰仟,师教仍如母教然……”[15]清代女性读书识字人数比例较大,原因之一应为母亲很重要的一项职能是教子。另根据清光绪年间《湖南通志》记载:“洪如坦妻陈氏,年二十七而寡。有劝改适者,截发拒之。奉姑尽孝,教子图攀成立。”[16]在清代的地方志中有大量女性人物志,多是奉守封建礼教,最终获得地方旌表的案例,仅清代长沙府莜县就有300女性有人物志,其中多有奉孝教子的美名,这在某种程度上反映出年画“教子图”这类作品的教化功能。

(二)孝经与女德中的母子图像

母子图像的一个来源是慈孝文化。母慈子孝其实一直是中国传统文化延续的重点,汉代孔安国《古文孝经》中《父母生绩章第十一》曰:“子曰父子之道天性也,君臣之谊也。父母生之绩莫大焉,君亲临之厚莫重焉。”[17]《古文孝经》中用父道比天道,用父母之情比君亲,注重的是父母对于子女的教化。《尚书正义》曰:“正义曰释诂云,徽善也,善亦美也,此五典与下文五品五教其事一也。一家之内品有五,谓父母兄弟子也。教此五者各以一事,教父以义,教母以慈,教兄以友,教弟以恭,教子以孝,是爲五教也。”[18]在汉代画像石、画像砖中有大量提倡女德的图像,不过直接的母子图像还是很少的。在历代的《孝经图》中也多有母子图像,比如现藏于美国大都会艺术博物馆的北宋李公麟《孝经图卷》中,就有一对年轻的父母协子女跪坐着侍奉老人(图2)。画面中有一个男孩和一个女孩,反映了古人理想化的一种家族延续,正如《孝经》所言:“夫圣人之德,又何以加于孝乎?故亲生之膝下,以养父母日严。圣人因严以教敬,因亲以教爱。圣人之教,不肃而成,其政不严而治,其所因者本也。”[19]8-9在这张图的左侧配文《孝经》:“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严。五者备矣,然后能事亲。事亲者,居上不骄,为下不乱,在丑不争。居上而骄则亡,为下而乱则刑,在丑而争则兵。三者不除,虽日用三牲之养,犹为不孝也。”[19]11事亲的居、养、病、丧、祭五方面在《孝经》里都有要求。

图2 《孝经图卷》北宋李公麟绢本 21.9 x 475.6cm 大都会艺术博物馆藏

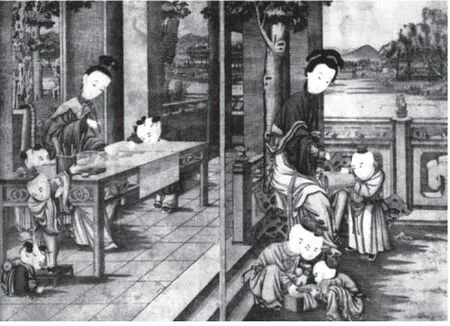

母子图像的另一个来源是女德图像。东晋顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》《烈女传·仁智图》等基本都与女德有关,当时艺术创作的主要目的是“成教化、助人伦”。虽然顾恺之的原作已经不存,不过我们依然可以从摹本中看到母子图像的迹象。现藏于大英博物馆的《女史箴图全卷》学界普遍认为是唐摹本,作品中就有一段父母与3个孩子家居生活的场面(图3)。其中一位母亲在为年龄稍大的孩子理头发,次大的孩子已经可以在地上爬来爬去,最小的孩子还被抱在怀中。画面中一夫一妻两妾,如果从孩子的年龄来看,母亲照顾的不一定是自己亲生的孩子,这里能看出母亲与孩子之间和谐相处的场面。画面右侧题:“夫出言如微,而荣辱由兹。勿谓幽昧,灵监无象。勿谓玄漠,神听无响。无矜尔荣,天道恶盈。无恃尔贵,隆隆者坠。鉴于小星,戒彼攸遂。比心螽斯,则繁尔类。”[20]螽斯常称为“蝈蝈”,繁殖能力较强,在《诗经·周南》中被用作“宜子孙”的象征。东汉才女班昭的《女诫》,到了宋代俗称《女孝经》,现藏北京故宫博物院的南宋佚名《女孝经图》依据的孝经文本虽不是《女诫》,但文化上的渊源应该是一致的。清人吴升《大观录》中载有《阎立本画女孝经图虞世南书孝经卷》,[21]原作不存,在画史上说是阎立本画、虞世南书也是孤证,不足采信。不过吴升所载之孝经文字与北京故宫博物院本为同一本,台北故宫博物院藏有《宋高宗书女孝经马和之补图卷》,除了缺少“开宗明义章”,其他内容如出一辙。由此看来,不管有没有阎立本、虞世南合作的《女孝经图》,南宋时期就已经流传了一本比较通行的版本,这与程朱理学的发展应该不无关系。

图3 《女史箴图全卷(唐摹本)》晋顾恺之绢本设色 26.5x663cm 大英博物馆藏

(三)风俗画、仕女画与婴戏图

母子图像的来源还与一些风俗画、仕女画、婴戏图有关。比如现藏于北京故宫博物院的南宋李嵩《货郎图》(图4),故宫博物院官网上聂卉撰稿:“画面上货郎肩挑杂货担,不堪重负的弯着腰,欢呼雀跃的儿童奔走相告,喜悦之情溢于言表。”[22]大家习惯性地忽略了画中的母子图像,卷首和卷尾分别由母亲携着几个孩子向画面中心汇聚,风俗画中的母亲形象反而是比较自由的,画面中母亲手拎肩扛,把孩子们带到货郎旁边,场面热闹非凡。仕女画、婴戏图方面,母子图像的作品也不在少数,现藏于美国大都会博物馆的南宋佚名《仿周昉戏婴图全卷》(图5),绘五个女子与七个幼孩嬉戏、为幼孩洗浴、穿衣的生活场景。周昉《戏婴图》已失佚,此为宋人临摹,技法设色均有周昉风格,保留了五代到北宋期间人物画的很多特征。风俗画、仕女画、婴戏图虽然多有母子图像,不过内容多流于风俗生活和游戏休闲,跟女德、孝经等题材比起来文化深度有所欠缺,在这里不多赘述。

图4 《货郎图》南宋李嵩手卷绢本浅设色 25.5x70.4cm 故宫博物院藏

图5 《仿周昉戏婴图全卷》南宋佚名绢本设色画芯30.3x49.3cm 长卷 31.6x111.8cm 大都会博物馆藏

二、母子图像:“教子”“美人”标签背后的女性

(一)教子图中的伦理

清代苏州木版年画中的母子图像比较丰富,从画面场景来看,可以分为庭院、居室、戏曲神话故事类型,从画面内容来看,可以分为教子、女红、休闲、游戏等,从画面寓意来看,有祈福、祐子、祈求功名等。不管是场景、内容,还是寓意,清代苏州木版年画中的母子图像都非常丰富。接下来我们从教子、女红、休闲、游戏四个内容维度分析母子图像背后的女性身份。

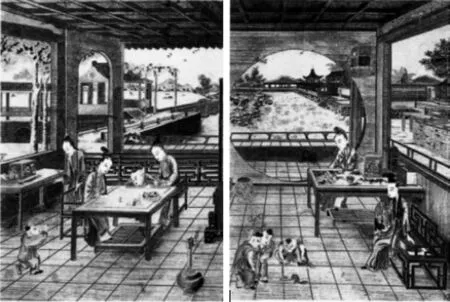

教子题材作品前文有考证,是元明之后形成的一种文化观念。清代苏州木版年画中的教子图像是比较丰富的,比如《书画美人童子图》《春苑喜鸟图》《湖畔教子图》等(图6)。

《书画美人童子图》,欧洲木版基金会冯德宝有收藏,目前现存的作品是两幅,分别是母亲在教孩子读书和画画。不过研究者普遍认为,原作应该是四条屏,另外两幅的表现内容应该是“琴”和“棋”。母亲教画的作品中,女性端坐于画案旁,四个孩子在旁边嬉闹。母亲提起画笔若有所思,背景中的家居环境和室外园林非常考究,孩童似乎不关心这些,没有一个在真正关心母亲在教什么,要么是在地上自顾自地玩耍,要么是爬在桌边好奇笔墨纸砚等文房用具,作为女性的母亲这个时候说是在教子,倒不如说是在面对自己。法国哲学家普兰·德·拉巴尔(Francois Poulain de La Barre,1647-1725)说:“但凡男人写女人的东西都是值得怀疑的,因为男人既是法官又是当事人。”[23]1不光是写,画也是一样,画面汇总的母亲教子的生活场景很显然是根据男性主体的世俗化理想建构出来的,而且是伴随“琴棋书画”这种文人化的框架建构出来的世俗理想图景。母亲教读书的另外一张作品构图和内容也都类似,同样是一个母亲和四个孩子,母亲的坐姿和神态也基本类似,只是画案去掉了,变成手持书卷,其中一个孩子在跟母亲仔细认读,其他三个孩子聚在一旁把书囊打开,好奇地翻阅。孩子的嬉闹和女性的温婉是闺阁中的一项重要景观,尤其是作为母亲的女性在年画中被景观化了。波伏娃在《第二性》中不无悲愤的谈到:“男人是主体,是绝对。女人是他者。”[23]9“他者”是景观化的一种重要方式。女性的主体是被消解的,从自身中分割出去,法国哲学家伊曼努尔•列维纳斯(Emmanuel Levinas,1906-1995)说:“在这个意义上,我们的日常生活已经是从开始的物质性中解放出来的一种方式。”“‘世俗的滋养’的道德性是第一个道德,第一个自制(abnégation,自我否认)。”[24]女性的主体被分割和消解了,他者的身份在日常的世俗道德、自制中成为一种景观,伊曼努尔•列维纳斯在《时间与他者》中这样论述:“难道不是有一种情况,他性会作为本质,通过一个存在从而获得一个积极的称号吗?未能不折不扣地进入同类的两个物种对抗中的他性,会是什么呢?我认为,绝对相反的对立物,其对立丝毫不受对立物和关联者之间建立的关系影响,允许出于绝对他者含义的对立就是女性。……他性在女性中得以完成。这是同一类的词汇,但含义与意识相反。”[25]在波伏娃看来,女人对自身而言也是意识,波伏娃认为,伊曼努尔•列维纳斯故意采用了一种男性的观点,而且没有表明主体与控体之间的相互关系。波伏娃是反对将女性神秘化、景观化的,她认为,“这种力图显得客观的描述,事实上是对男性特权的一种肯定。”[23]9琴棋书画中教子场景虽然看上去是对清代女性生活的一种客观描述,但是实际上也是对男性特权的一种肯定。这样来看,《春苑喜鸟图》《湖畔教子图》等画面内容也大同小异。

图6-1 《书画美人童子图》对屏尺寸不详清乾隆墨板套色敷彩画店不详欧洲木版基金会冯德宝收藏

图6-2 《春苑喜鸟图》局部清乾隆画店不详海外收藏

图6-3 《湖畔教子图》局部 清乾隆画店不详日本王舍城美术宝物馆收藏

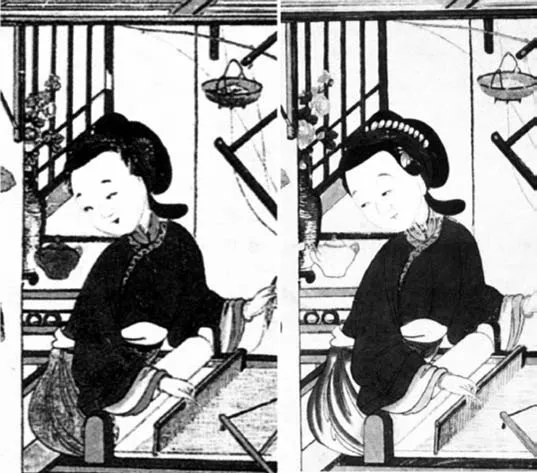

图7-1 《采桑织机图》两版清嘉庆画店不详日本王舍城美术宝物馆收藏

图7-2 《母子吉祥图》局部清嘉道画店不详日本收藏

另外还有一个小的问题容易被忽视,为什么《书画美人童子图》是两幅或者四条屏,为什么画面中的人物数量和姿态如此趋同?为什么乾隆时期的《春苑 喜鸟图》《湖畔教子图》两张作品中的场景人物差别很大,但是人物面部的朝向和人物表情如此相近?这恐怕要归结于清代木版年画的商业性。我们今天把清代苏州木版年画当做艺术品来看待,不过在当时的人来看,年画虽然具有艺术性,但是年画的第一属性应该是商品。这样来看,通过“琴棋书画”进行四个一组的创作,以及在人物数量组合、面部朝向、表情特征等方面有很多趋同的地方,不管是在数量上的拓展,还是在画面中的趋同,都有商业减少成本、追求利益的影子。

(二)女红与母子图像

女红相关题材母子图像作品在清代苏州木版年画中也比较常见。清代嘉庆年间的作品《采桑织机图》、清代嘉庆道光年间的《母子吉祥图》、清代光绪年间的《莲生贵子图》、晚清上海小校场受苏州木版年画影响的《刺绣闺门画》等都是女红题材(图7)。

《采桑织机图》共有两幅,现藏于日本王舍城美术宝物馆,尺幅比较大。细比较两幅作品在线条和套色上有细微的区别,其中左侧的作品线条已经比较模糊,色彩也相对单一,右侧的作品线条细腻,色彩丰富。女性一个在室内织布,一个在采摘桑叶,孩子蹲在地上跟一只小狗玩耍。女性的目光主要聚焦在孩子身上,虽然在画面中占据主要部分,但是其从属身份从这些细节可以看出来。清代光绪年间的《莲生贵子图》与晚清上海小校场的《刺绣闺门画》基本是基于同一个母本的创作,画面中表现的主要内容是母亲在刺绣,同时还有女眷分别照看着孩子。画面的中心是一张绣床,分别有三位女性和三个孩子,以及一只宠物。人物的动态基本都是一致的,只不过画面中的背景有所不同。《莲生贵子图》背景正中是花几上有一个盆花,《刺绣闺门画》的背景中的几案是放在画面的最右侧。不过不把这两张作品摆放在一起,其实很难把二者联系到一起,两件作品在色调上差别非常大,《刺绣闺门画》左上方的落款应该是手写上去的,作品的线条和色彩更加细腻柔和,人物衣纹装饰的处理细节也都非常丰富。三位女性一个在刺绣,一个回过头来看宠物若有所思,一个扛着孩子做游戏。三个孩子则各有各的乐趣,相比较而言女性的神态虽然有家庭生活的恬淡,但是似乎处在无休止的劳作和照看孩子中。

女红对于农业社会具有非凡的意义,《汉书》云:“农事伤,则饥之本也;女红害,则寒之原也。夫饥寒并至,而能无为非者寡矣。”[26]女红和农事在农业社会都与稳定的根基有关系,而照顾子嗣是家族延续的基础,所以女性在传统社会中扮演着非常重要的价值。但是看明清时期的历史,女性的地位和生存环境比较艰苦,明代《八闽通志》载:“王氏,名信,闽县人。翁源教谕朂之女,适福州中卫指挥刘玉之从弟璁,年二十五璁卒,未有子,抚二女,勤女红。以毕婚嫁志,操凛然,年六十二而卒。”[27]“严可富妻高氏,宜良人。年二十七夫卒,以女红给诸子读书。墓祭归道,拾白金八十余两,访其主还之。其子镇娶汪氏,未几卒,汪亦年二十七生遗腹子,容矢志如姑,皆寿终。乡人称为严氏双璧。大学士李东阳作传,谢迁为记,巡抚都御史王启为赞。”[28]王氏、高氏、汪氏这样的故事在明清两代数不胜数,年轻守寡,自己一个人照顾孩子,靠女红供孩子读书、补贴家用,苦熬几十年最后只为留下一个好名声,当然还有很多人连完整的名字都没留下来,这不得不促使我们思考一边做女红,一边抚育孩子的女性可能多为下层女性,背后或许都有一个凄凉的故事。

图7-3 《莲生贵子图》局部清光绪桃花坞王荣兴画店木版年画苏州桃花坞木刻年画博物馆

图7-4 《刺绣闺门画》局部晚清上海小校场年画上海历史博物馆藏

(三)美人游戏与休闲

游戏、休闲题材木版年画中的母子图像数量最多,从画面中可以看出,这两类题材作品反映的基本是生活较为富足的家庭。清乾隆时期的《西湖行宫图》(图8),现藏于日本王舍城美术宝物馆,虽然作品尺寸只是一般中堂的闺阁,但是画面场景比较宏大,比较完整地展现了行宫内景中女性和孩童玩乐休闲的场面,画面背景中的西湖和雷峰塔虽然与行宫只是一墙之隔,但是从画面中的表现看来似乎是两个世界。画面中宴乐、采莲、遛狗等富足的游乐生活中,孩子总是作为穿插其中的点睛之笔,故事的转折总是与孩子的动态有关。清乾隆年间的《池亭游戏图》对屏现藏于日本海杜美术馆,画面的场景虽然没有《西湖行宫图》大,但是从人物与孩子的远近景关系来看,景深还是比较大的。这两件作品人物都比较多,而且人物在画面中的比例比较小,比较注重画面场景的描绘。应该说这两件作品都是西风版的代表作品,画面有模仿铜版画的痕迹。

图8-1 《西湖行宫图》局部中堂 99.6×55.3cm 清乾隆墨板套色敷彩画店不详日本王舍城宝物馆收藏

图8-2 《池亭游戏图》局部对屏 74.6×56.3cm 清乾隆墨板套色敷彩画店不详日本海杜美术馆收藏

图9-1 《美人秋千图》中堂 96.5×54.6cm 清雍乾墨板套色敷彩画店不详日本海杜美术馆收藏

图9-2 《海棠风筝图》条屏尺寸不详清雍乾墨板套色敷彩画店不详日本天理大学图书馆收藏

图9-3 《清明上河图手卷》局部明仇英绢本 28.5×1007cm 台北故宫博物院藏

清乾隆时期的《美人秋千图》《海棠风筝图》西风版的痕迹就已经比较少了(图9),清康熙时期的《圆窗美人图》则几乎看不到西风版的影响,嘉庆年间之后的作品也基本没有西风版影响的痕迹,所以西风版对苏州木版年画影响较大的主要是雍正、乾隆时期,尤以乾隆时期的精品为多。《美人秋千图》现藏于日本海杜美术馆,画面中的两名女子束高髻,孩童在旁边为荡秋千欢呼,画面色彩艳丽,场景动态丰富,衣服随风摇摆,褶皱处理比较自然,衣褶暗处加了阴影手法,这是比较明确的西风版影响的痕迹。《美人秋千图》这类题材在明清时期的作品中比较常见,尤其是风俗画。现藏于台北故宫博物院的仇英《清明上河图手卷》至少有两处表现秋千的地方,一个是在城市之中,一位女性披着蓝色的绸带,在秋千上荡漾,旁边有两位女性似乎是在帮忙摇秋千;另外一个场景是在皇城之中,在云朵的掩映下只能看到秋千在宫殿之中露出来的柱子。画家之所以热衷表现美人秋千,是因为这是典型的景观化闺阁场景。明人高启《美人图》诗曰:“秋千庭院闭青春,背立谁曽见得真。莫道不言思忆事,欲言还说与何人。”[29]高启诗中还有一丝闺怨,有一丝文人气。清人陈维崧《咏美人秋千》词曰:“昨夜湔裙罢,今日意钱回。粉墙正亚朱户,其外有铜街。百丈同心彩索,一寸双文画板,风飐绣旗开。低约腰间素,小摘鬓边牌。翩然上,掠绿草,拂苍苔。粉裙欲起未起,弄影惜身材。忽趁临风回鹘,快作点波新燕,糁落一庭梅。向晚半轮玉,隐隐照遗钗。”[30]相较而言,陈维崧的词就显得过于香艳了,女性被物化、景观化的身份彰显得淋漓尽致。

三、图像生产:母子图像与图式的复制和转化

母子图像的物化、景观化、程式化,为图像生产提供了基础。在图像生产的理论中,元图像构成了作品的母题,元图像与景观化、程式化、物化的形象间产生深度关系,母题就能够通过各种复制、组合、衍生、转化不断生成新的面貌。米歇尔将“元图像”(metapicture)定义为一种图像的集合,元图像是一种关于图像的图像,能够自我指涉。[31]年画中其实各种吉祥图案都是比较典型的元图像,母子图像是一种组合型的元图像集合。我们接下来通过对清代苏州木版年画中母子图像的分析,探索母子图像是如何复制、摹刻、组合、转化的。

(一)母子图像的复制与摹刻

上文中提到的《采桑织机图》就是比较典型的母子图像复制的作品,两个版本的《采桑织机图》一方面可能来源于同一版不同时间的复制,也有可能是另外一块复制的木版复制的作品,一般来说是比较受市场欢迎的作品才会重新复制一块木版。重新复制一块木版的情况也比较多见,比如前文中提到的《莲生贵子图》与《刺绣闺门画》,这两件作品人物部分是基于一个母版,只不过在复刻的过程中出现了一些删繁就简的情况。两图进行比较会发现,《莲生贵子图》中正在刺绣的女性上衣的花纹被省掉了,前景中的孩童上衣的花纹也被删减了。持扇回头的女性袖口和裤腿上的花纹基本都被删减了,上衣的褶皱也做了一些简化的处理。绣床上的图案从比较饱满的状态,变成比较简约的画面。图像复制过程中的细节变化有时候非常丰富,除了木版、线条的变化,还有套色数量及配色的变化。

其实图像生产理论主要面对的是数字化时代,“自20世纪以来,数字技术和数字媒介的应用使得大量图像被数字化,使得图像具有了新的属性、特征和施用范围,图像得以在数字环境中被调整、修改、编辑和再使用。同时,大量的新的数字图像的出现,彻底改变了传统认知视野中的图像生成方式、呈现方式和其功能。由此,图像的内涵和外延都发生了变化。”[32]其实不仅数字化环境中,在清代苏州木版年画中就已经出现了图像“被调整、修改、编辑和再使用”的状况,我们称之为木版年画的图像生产也不为过。我们基于木版年画讨论图像生产离不开复制与再创造。“在图式的借鉴中,视觉形式和图像所携带的意义似乎都做到了典出有故。但在具体的应用中,为保持媒介的独立性和艺术的原创性,图式又必然发生修正行为,在跨媒介运用中表征出位之思的同时也体现着新的艺术创造。”[33]图式的借鉴并不是最终目的,图像生产最终导向的是新的艺术创造。

从新的艺术创作的角度来看,我们能够看到更多图像生产之间的版本关系。还是拿《采桑织机图》为例,两个版本的复制关系是非常明确的,不过我们从更大视野来比较的时候,会发现现藏于日本的清康熙年间姑苏吕云台子君翰画店作品《清明佳节图》中的一个局部与《采桑织机图》非常像(图10)。

图10-1 《清明佳节图》局部清康熙姑苏吕云台子君翰画店日本收藏

图10-2 《采桑织机图》局部清嘉庆画店不详日本王舍城美术宝物馆收藏

从《采桑织机图》与《清明佳节图》中女性探出头来看,双手的位置、人物的姿态、面部的神情,乃至发饰之间都有高度的相关性。当然,这两个形象之间尺寸悬殊,我们断不能将二者直接产生联系,但是从年画创作角度来看,嘉庆时期的作品择取康熙时期的作品局部进行放大、再创作是不无可能的。还有一个更明显的例证,清乾隆时期的《采莲母子》与《麟儿图》有着非常高度的关联性(图11),根据画面风格和技法来推断,应该是《采莲母子》摹刻了《麟儿图》。有学者认为,《麟儿图》是殿版年画,是在宫中的苏州名匠创作的,因此在人物造型、场景刻画、细节表现方面都会如此到位。画面中是夏日的场景,水阁临池,母亲正在将莲花插入瓶中,年龄稍大的孩子跑来把莲花送给母亲,年龄较小的孩子趴在榻上似乎正在牙牙学语。榻边上的花架上放置着一盆兰花,灯架上有西洋玻璃圆灯一盏。庭院与居室之间用朱栏隔开,花园里布满绿茵。《采莲母子》是桃花坞王荣兴画店对《麟儿图》的摹刻,其中人物形象的面容和衣饰都有较大的变化,一位母亲和两位孩子的人物关系和位置不变,但是榻旁的兰花去掉了,朱栏简化了,画右侧的圆凳也删减了,庭院中也做了较大的改动,增加了砖墙和莲荷,减少了对建筑空间的刻画。从这些细节能够看出,其艺术水平的高下,但是不同的版本具有不同的价值,我们能够从摹刻版本中看到新的艺术创作的趣味。

图11-1 《采莲母子》局部清乾隆桃花坞王荣兴画店木版年画日本个人收藏

图11-2 《麟儿图》局部清乾隆桃花坞西风版木版年画英国回流

图12-1 《母子湖石图》斗方 21.7×19.7cm 清康熙墨版套色敷彩画店不详大英博物馆藏

图12-2 《美人浇花图》四开尺寸不详清康熙墨版套色敷彩画店不详大英博物馆藏

图12-3 《书画美人童子图之画》局部清乾隆画店不详欧洲木版基金会冯德宝收藏

图12-4 《池亭游戏图》局部清乾隆画店不详日本王舍城美术宝物馆收藏

图12-5 《仕女戏婴图》局部清桃花坞木版年画画店不详

图12-6 《旗女娱琴图》局部清康熙桃花坞木版年画日本收藏

(二)人物与景观的组合拼版

其实母子图像之间的变化和组合有很多超出我们想象的地方,比如同样藏于大英博物馆的清康熙年间《母子湖石图》与《美人浇花图》(图12),两位女性的发饰都是康熙年间典型的高髻,脸型都是鹅蛋形,柳眉细目,人物上半身的姿态如出一辙。但是和孩子的组合关系就变化比较大了,这里就体现出艺术创作的变化。另外同样创作于清乾隆年间的《书画美人童子图之画》《书画美人童子图之书》与《池亭游戏图》,虽然场景不同,但是人物的姿态和组合方式之间的关联度也非常高。同样的情况还出现在《仕女戏婴图》与《旗女娱琴图》中,虽然两位女性手持的乐器不同,一位是汉族女子,一位是旗人女子,但是人物的神情和姿态也有很大的相似性。如果说这些例子还不够明显的话,我们可以重新回到《莲生贵子图》与《刺绣闺门画》。

《莲生贵子图》与《刺绣闺门画》人物的组合关系基本是没有变化的,但是背景中的花卉和画上的文字都发生了变化,由此可见,人物是在一张木版上,背景中的花卉是在另外一个木版上,在套色的时候可以进行选择和更换。至于文字的更换就更简单了。这样的情况还出现在清光绪年间的《玉堂富贵》和《琵琶有情》中(图13),两件作品都藏于苏州桃花坞木刻年画博物馆,而且作品出自同一家画店:桃花坞王荣兴画店。从《莲生贵子图》《刺绣闺门画》《玉堂富贵》《琵琶有情》四张作品中我们能看到画店商业化过程中过于程式化的部分,比如四张画都是三位女性、三个孩童,都有一只宠物,都有花几和盆花,画面中也都用桌椅凳子衬托出家居环境,这肯定有出于节省成本和创作偷懒的成分。细细比较《玉堂富贵》和《琵琶有情》,我们会发现画面中是色彩差别比较大,两个版本之间应该用的不是一套木版。因为《玉堂富贵》琵琶的弦数量少了,圆凳也有些变形了,持琵琶的女性衣褶也变少了,不过为了增加衣纹的变化,《玉堂富贵》的衣褶增加了平面化的万字纹样。更有意思的是背景的变化,通过这两件作品的比较,我们可以看出,背景中的花几和花卉是可以灵活进行变化的,这里有了一种图像生产的局部变化。不过人物主体相对固定,我们可以看出这应该代表了一定的市场需求,与当时人们的世俗理想有关系。母子图像年画的复制,也是对人们世俗理想的复制。

结 语

图13-1 《玉堂富贵》局部清光绪桃花坞王荣兴画店木版年画苏州桃花坞木刻年画博物馆

图13-2 《琵琶有情》局部清光绪桃花坞王荣兴画店木版年画苏州桃花坞木刻年画博物馆

清代苏州木版年画中母子图像的丰富程度超出了一般人的想象,但是中国的传统观念中“母凭子贵”,所以在画史画论中一般都不以母子图来命名作品,而是运用教子图、麟儿图、婴戏图、美人童子图等一系列对女性,尤其是对母性不尊重的方式进行命名,从现代女性主义的视角来看,有很多可以研究的话题。在教子、女红、休闲、游戏等场景中,可以看出画面中休闲和游戏的女性形象自我意识强一些,这也跟当时的社会阶层有关系,休闲、游戏场景中的女性多为上层社会的女性,具有一定的自由度。

从女性主义和图像生产的视角重新看待清代苏州的木版年画,并不是要用现在的标准去评判历史,也不是用今人的价值观去衡量古人,而是本着一个图像学研究的态度为古代的视觉文化解读提供新的思路,用女性主义的视角在历史语境中换位思考,用图像生产的方法重新发现古人的智慧,对我们当下的艺术创作和文化发展都具有重要意义。

最后分享一张清代康熙年间的苏州木版年画《天仙送子》(图14),这件作品现藏于德国德累斯顿国家艺术馆,画中记载的是一个有趣的故事,《魏书》载:“初,圣武帝尝率数万骑田于山泽,欻见辎軿自天而下。既至,见美妇人,侍卫甚盛。帝异而问之,对曰:‘我天女也,受命相偶。’遂同寝宿。旦,请还,曰:‘明年周时,复会此处。’言终而别,去如风雨。及期,帝至先所田处,果复相见。天女以所生男授帝曰:‘此君之子也,善养视之。子孙相承,当世为帝王。’语讫而去。子即始祖也。故时人谚曰:‘诘汾皇帝无妇家,力微皇帝无舅家。’”[34]故事大概讲的是圣武帝与天女结合,生下了始祖的故事,《天仙送子》表现的正是这个场景。所以这是一张不同意义的母子图像,是古人超越了世俗的理想。

图14 《天仙送子》尺寸不详清康熙墨板套色敷彩画店不详德国德累斯顿国家艺术馆收藏

———山西木版年画展在山西美术馆成功举办