图绘、媒介与性别:明代《采莲图》的视觉呈现与性别阐释

赵丹坤(香港中文大学 艺术系,香港 518000)

“采莲”是中国文学书写中的常见主题,其在诗歌中的表现最早可以追溯至汉代。①如汉乐府诗《江南》、古诗十九首之《涉江采芙蓉》,参见邬国平选注.汉魏六朝诗选[M].上海:上海古籍出版社,2005年,21页、61页。此后的历朝历代,“采莲”始终是文学领域十分流行的题材,与之相关的诗文不胜枚举。在采莲诗被人们反复吟咏的同时,相应的绘画作品也随之出现。“采莲”题材的绘画作品自明代开始变得更为流行,与之相关的题画诗也屡见不鲜。在晚明视觉文化蓬勃发展的背景下,以“采莲”为题材的图像亦出现于不同的媒介之上,包括书籍插图、日用器皿及家居用品等,成为这一时期大众视觉文化消费中的流行图绘。

目前关于“采莲”这一主题的研究,主要集中在文学领域。②文学领域对“采莲”主题的研究,始于上世纪80年代古典文学界对花卉意象的关注,与之相关的研究至今仍方兴未艾。主要研究参见李志炎、林正秋.中国荷文化[M].杭州:浙江人民出版社,1995;俞香顺.中国荷花审美文化研究[M].成都:巴蜀书社,2005;李尚志.荷文化与中国园林[M].武汉:华中科技大学出版社,2013.艺术史领域关于该题材图绘的研究,散见于关于个别画家作品的研究及“四季仕女”题材之夏景绘画的相关讨论。③相关研究参见梁庄爱伦(Ellen Johnston Laing)关于仇英绘画的研究,“Erotic Themes and Romantic Heroines Depicted by Ch’iu Ying,” Archives of Asian Art, Vol.49 (1996), pp.69-70.以及黄小峰在讨论明代仕女节令绘画时亦有关于“采莲图”的相关讨论,参见黄小峰.女性的四季——明代仕女画中的时间、身份与观赏空间.[C]//李砚祖主编:艺术与科学.卷七.北京:清华大学出版社,2008年,16-19页。“采莲”作为一个诗画领域共享的母题,呈现出明代尤其是晚明在绘画、出版文化及家居用品等多个艺术门类在视觉图绘上的重叠与交错,是研究晚明视觉图绘的移动、传播及跨媒介性的典型个案。同时,作为美人画的传统题材及采莲文化语境下女性形象的视觉表现,该题材表现出“性别”与视觉文化及物质文化的互动,因而亦可划归于女性及性别研究的范畴之中。

在艺术史领域,海外学者高居翰(James Cahill)在上世纪90年代起,已经开始对长期以来在传统绘画领域处于边缘地位的“仕女画”(又称“美人画”)展开研究。[1]近年来,女性及性别研究在艺术史、社会文化史及物质文化等领域皆有相关成果,如巫鸿关于中国女性题材绘画作品的探讨、高彦颐(Dorothy Ko)关于缠足及明末清初才女文化的研究、李雨航关于女性观音信仰及宗教实践的研究等。[2]此外,《看见与触碰性别:近现代中国艺术史新视野》一书收录2014年中央研究院举办的“物品、图像与性别”会议论文,为研究性别与视觉及物质文化的互动提供了参考与启发。[3]从这一角度出发,引发了本文对于图绘、媒介与性别的一系列思考:“采莲”这一题材如何与女性发生关联,文学及图绘中关于“美人/佳人采莲”的意象是如何建立起来的?不同的媒介如何阐释与呈现“采莲”这一具有性别意涵的视觉图绘?同时,媒介作为“物”的不同性质,又在这一图绘的呈现与传播中起到了怎样的作用?因此,本文一方面关注“采莲”这一图绘在晚明不同媒介上的视觉呈现,同时亦从性别视角对该题材的图绘意涵进行探讨,以揭示在晚明商业化的背景之下“采莲女性”如何作为一种富有女性意味及男性观视的流行图绘,成为传达视觉享受及观看欲望的载体。

一、美人采莲:诗文传统与审美品鉴

以“采莲”为主题最早的图像可以追溯至汉代,在四川省德阳县、新都县出土的汉代画像砖上,均有表现人物在莲池中泛舟采莲的场景(图1、图2)。①四川德阳县出土“采莲”画像砖,现藏于重庆市博物馆;四川新都县出土“采莲”画像砖,原砖已残缺,现藏于四川省新都县文物保管所。图像参见高文.四川汉代画像砖[M].上海:上海人民美术出版社,1987年,6页、7页。汉代画像砖上的这些图像可以视为“采莲”图绘的初步形态,但是与后世的“采莲”图像不同,“采莲”在这一时期同“家禽图”“酿酒图”“耕作图”等类似,仅仅是当时农业生产情况的反应。此时图像强调的应当是南方地区所流行的“采莲”这一农业活动,而从事采摘活动的女性仅为农事活动中的劳动妇女。②两幅图像中人物的性别特征表现得并不明显。新都画像砖中人物头梳圆髻,似为女性。此类高髻与孙机在汉代妇女发式中所提到的舞妓发式相似。参见孙机.汉代物质文化资料图说[M].上海:上海古籍出版社,2011年,281页。在后世的文本叙述及绘画作品中,常出现“美人/佳人采莲”的表述,“采莲”如何从最初的农业劳作转变成为具有女性意味及审美观视的活动?采莲的劳动妇女又如何成为男性观视下的审美对象?本文将首先对“采莲”相关的诗文传统进行审视,讨论“美人采莲”这一母题在历史上是如何通过文学构建起来的。在此基础上,此部分亦论及古代文人将花和美人互比的文学传统,说明花卉与美人之间的互喻,尤其是“美人名花”的美色品鉴,对于“采莲美人”这一主题的强化。

图1 《采莲》拓片,纵34厘米,横40厘米(东汉),新都县文物保管所藏

图2 《采莲》拓片,纵29.6厘米,横32.6厘米(东汉),德阳县出土,重庆市博物馆藏

尽管汉画像砖上的采莲图像侧重表现农事活动,汉代的采莲诗歌中已表现出寄托于这一活动的缱绻情思,如《涉江采芙蓉》所示的别情与思念:“采之欲遗谁,所思在远道”。[4]南朝时期,文人所作“采莲”题材的诗歌蜂起,“采莲”已经成为十分常见的文学意象。这一时期采莲诗除抒情外,表现重心逐渐转向采莲女子,如陈后主(553-604)之《采莲曲》,着重描写女子采莲之前的晨起及妆扮活动。[5]642此时诗歌中对采莲女子亦有“佳人”(梁武帝《采莲曲》)、“碧玉小家女”(梁元帝《采莲曲》)等称呼。[5]638、641这一时期的诗歌表明,采莲已从最初的农事活动向游戏活动转变,采莲主体亦从劳动妇女向采莲美人递变。③关于采莲诗歌在各朝的发展及特点,参见俞香顺.中国文学中的采莲主题研究[M]//前揭.中国荷花审美文化研究.88-134页。

至唐代,“采莲美人”已成为一个比较成熟的文学母题,与之相关的诗歌不胜枚举。值得关注的是,这一时期“西施”角色加入了“采莲美人”这一母题。汉代《吴越春秋》一书中记载:“(越王)得苎萝山鬻薪之女,曰西施、郑旦。”[6]至唐代李白(701-762)诗《子夜四时歌•夏歌》言:“镜湖三百里,菡萏发荷花。五月西施采,人看隘若耶。回舟不待月,归去越王家。”[7]“耶溪采莲女”也是李白及同时代诗歌中反复吟咏的主题,这些诗歌可视为对泛舟耶溪采莲的西施典故的回应。④如李白《采莲曲》:“若耶溪傍采莲女,笑隔荷花共人语。”及其《越女词五首》:“耶溪采莲女,见客棹歌回”等。参见胡云翼选辑.李白诗选[M].上海:上海教育书店,1948年,147页、193页。由卖薪女到采莲女,“采莲”与美女西施产生关联,对美色的关注使得“采莲美人”的概念得到进一步巩固。从“劳动妇女”到“采莲美人”的转变,代表着文学领域该母题的成熟。从最初意义上的农事劳作到后来作为一种娱乐活动,“采莲”文化不仅具有明确的性别指向性,同时采莲女子美丽、浪漫的形象也在历代的诗歌中被反复吟咏,这意味着采莲女子已成为男性文人眼中被观看与品鉴的审美对象。

此后历代,“采莲”一直是诗歌中的常见题材,“采莲女”成为承载着女性美及表现爱情想象的固定载体。与此同时,同样作为观看对象的莲花亦被赋予了象征的意味。中国诗歌中很早便有以花喻人的传统,莲花娴静亭亭的姿色与传统文人对女性的审美理想相互契合,如曹植的《洛神赋》中即以“灼若芙蕖出绿波”来形容洛神之明艳。[8]这种“以花喻人”的文学表现,在一定程度上强化了莲花及采莲活动与女性美色之间的联系。“以花喻人”表现出中国传统文学中的拟人传统,对花卉及女性的文学品鉴在宋代以后亦逐渐发展出“美人名花”的形式,[9]这在文人对妓女进行品评的花榜之作中尤为彰显。

最早的妓女品藻之作可追溯至南宋金盈之的《醉翁谈录》,其中有“烟花品藻”篇,以花卉为喻对二十八位妓女之姿貌、技艺进行品评。这一书写形式在明代尤其是晚明大量涌现,在“美人名花”的审美品鉴之下,各式花卉成为女性色韵的象征。其中,莲花亦是必不可少的花卉品种,常见者包括青莲花、白莲花、红莲花等。如晚明宛瑜子所编的花榜之作《吴姬百媚》(万历四十五年序刊本)中,二甲六名李二(字紫燕,号轻红)即被品作白荷花:“荷本清品,白荷尤异,以比李轻红丰。轻红似白荷乎,白荷似轻红耳。一阵风来,荷香十里。苟非泥人曷能已。”[10]18a这则品藻文字中,女性根据其姿色以花名之,以白荷与轻红身体之风姿相比,表现出男性观者对女性身体的观看与品鉴。这在卷中宛瑜子对妓女轻红的点评中体现得更为明显:“轻红姿容皎白,体态轻盈,相见时娇语呖呖如鸟啼花。予一见决为 名 姬。”[9]19a-19b他对女性的品鉴不仅包括身体之姿容、体态,亦包括声音。“轻红似白荷乎,白荷似轻红耳”,女性与物品之间的界限逐渐模糊,这种对女色的审美方式与文人对“物”的品鉴与玩赏在一定程度上类似。

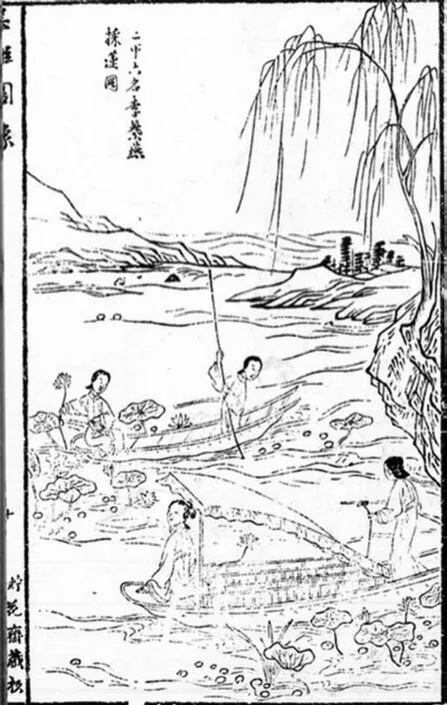

《吴姬百媚》中李轻红之镌像即为《采莲图》,画面绘四位女子两两泛舟采莲之景,其中一女子坐于船首一手持莲仰首远望,应为画面之主角轻红(图3)。该图绘表现出同时期“采莲”插图模式化的特点,这表明编者采用晚明流行的女性图绘题材来对人物进行表现。同时亦说明在文人对妓女品藻视觉化的系统之下,“采莲”图绘成为这一品鉴体系的一部分。“采莲”题材所关涉到的文化传统尤其是“采莲”同“美人”之间的关联,对于大多数读者而言应当并不陌生,因而尽管该插图并非轻红之写真,但对观者而言,亦是一种于图文之外想象与建构佳人的一种途径。而这种对佳人名姬的建构,不仅包括妓女之词曲、文人之品评,亦包括妓女诗歌所表现的情思、文人对妓女细节化的品鉴及“采莲”这一具有生活趣味之图绘,使得普通读者对佳人的想象更加多元化与具体化。

图3 《吴姬百媚》之“采莲图”万历四十五年贮花斋刻本中国国家图书馆藏

由上可知,“佳人采莲”这一母题与诗文传统长久以来对采莲女性的构建密不可分。在此基础上,在文人对妓女品鉴文化中,“采莲”这一主题的人(女性)与物(莲花)之间的关系得以进一步加强,采莲女性作为男性观视的审美对象的性质亦得到强化。莲花与女性美色的关系不言而喻,采莲活动中的女子与莲花作为男性观看与品鉴对象共同呈现于同一景观中,因而采莲图绘亦成为男性视角之下建构与呈现美人的一种视觉途径。

二、图像隐喻:美色想象与艳情传达

采莲曲最初作为民歌歌谣,常借女子采莲抒男女相思之情,其题材本身即涉及男女互动的爱情与情色隐喻。①闻一多曾探讨过包括《诗经》在内的诸多诗歌,提出诗歌尤其是民歌中“鱼”作为性爱隐喻的文化现象。采莲诗歌中常见“莲”与“鱼”的意象,“莲”谐“怜”音,并以鱼喻男,莲喻女,鱼戏莲叶间之景实际暗指男女相戏之景,由此极具情色隐喻。参见闻一多.说鱼[M]//闻一多.闻一多全集.卷1.北京:生活·读书·新知三联书店,1982年,117-138页。上文已经论及诗文及青楼品藻之作中,文人对女性形象的构建及品鉴。《吴姬百媚》中的采莲图,搭配编纂者对妓女细节化的文字品评,表现出女性色韵尤其是身体姿容之美,成为男性视觉权力下被 “凝视”的审美对象及欲望投射的客体。②视觉文化理论中“凝视”的概念出自法国心理学家雅克·拉康。凝视的行为往往携带着权力运作及欲望,凸显男性的主体地位并具有占有的意味。相关研究参见安妮·达勒瓦(Anna D’Alleva)著、徐佳译.艺术史方法与理论[M].北京:人民美术出版社,2017年,124-125页;约翰伯格(Berger John)著、陈志梧译.看的方法:绘画与社会关系七讲[M].台北:明文书局,1989年,77-102页。《吴姬百媚》作为青楼品藻之作,本身便是风月文化的产物,传达出一定程度的欲望凝视及艳情隐喻,这与书籍自身的性质密不可分。“采莲”这一题材对艳情的传达同样表现在明代同一主题的绘画作品中,并且呈现出更加复杂化的视觉表现及艺术品位。

就绘画史而言,明清著录文献中不乏对前代采莲图的记载,明人汪珂玉(1587-?)《珊瑚网》中曾记载其家藏的周昉(约730-800)《采莲图》:“乃此双女采莲,有浓丽之致,而无丰肥之态。是穷丹青之妙者也,家藏已久,尚有昉作折桂美人。”[11]该作品之面貌已无从知晓,是否为周昉真迹亦无从考证。但是依据《宣和画谱》所载御府藏崔白(1004-1088)“采莲图二”,[12]可知以“采莲”为题材的绘画作品最晚在北宋便已出现。③除了周昉外,明清著录文献中亦提及其他前代画家及其《采莲图》作品,包括周文矩(943-975)、李嵩(1166-1243)、赵孟頫(1254-1322)等。分别参见周积寅、王凤珠编.中国历代画目大典.战国至宋代卷[G].南京:江苏教育出版社,2002年,44页;清人厉鹗(1692-1752)《南宋院画录》卷五曾记载“王弇州藏李嵩内苑图、采莲图”,见于安澜编.南宋院画录[M].上海:上海人民美术出版社,1963年,106页;赵孟頫所作《采莲图》,记载于《历代名画大观高册》第十五幅,参见(清)卞永誉撰、厉鹗辑.式古堂书画汇考·卷三十四[M].上海:上海古籍出版社,1991年,467页。明代《采莲图》绘画作品多于前代,亦有作品传世,与之相关的题画诗也屡见不鲜,“采莲”已成为这一时期仕女画的常见题材之一。

明代有多幅《采莲图》均被归入仇英的名下,包括卷轴、册页及成扇等多种绘画形式。由于仇英的赝品很多,仇英款的画作搭配苏州名流之题词,这在明代的艺术市场上并不少见,此类作品被称为“苏州片”。④关于苏州片的研究,参见邱士华等编.伪好物:16-18世纪苏州片及其影响[M].台北:台北国立故宫博物院,2018年。针对仇英画作的研究,作品的真伪是首先要考虑的问题。需要指出的是,本文讨论的重点并不在于真伪鉴定,而是将“采莲”题材的各类艺术表现纳入晚明视觉文化的背景之下进行探讨,而借仇英之名进行的绘画作品的再制,亦从另一层面反映出晚明商业市场中对此类题材的需求,以及时人对“采莲”意涵的阐释,因而亦具有讨论的意义。

梁庄爱伦(Ellen Johnston Laing)在讨论仇英情色主题的绘画作品时,曾论及其《采莲图》卷。梁庄爱伦在文中提及了仇英诸多具有情色意味的绘画主题,“采莲”即为其中常见题材之一。[13]该《采莲图》卷的画面以夏日凉亭中休憩的士人为开端,其袒胸露怀侧倚席上,身侧一童子举扇轻摇,画面中部绘大片留白的湖水,上方竹林郁郁葱葱,一农夫行于林中桥上,画卷以三位女子乘舟采莲为结尾(图4)。卷后有俞允文(1513-1579)所书六朝唐人采莲诗十五首及跋文,后有张凤翼(1527-1613)所书唐代诗人王勃(650-675)之《采莲曲》。根据俞允文之跋文可知此作品为仇英受当朝大员周于黄(活跃于明代中期)所托而绘制的画卷。

图4 (明)仇英款《采莲图》手卷,设色纸本,纵36.5厘米,横95.3厘米 佳士得2013年9月18日 纽约拍卖(3420)第905拍品 现为私人收藏

明人张丑(1577-1643)在《真迹日录》中曾著录了仇英的该作品:“昆山周氏示余先世流传仇英《采莲图》卷,白宋纸,浅绛色,画全仿刘松年笔,妙甚。后有俞质父行草篆隶书六朝唐人诗赋,并跋尾,详其题识,盖为于黄甫作也,品在《莲溪渔隐图》上。《采莲图》而署书曰鉴湖春色,或云逢年一时笔误。余曰否否。图中有画三妇艳焉,其春色殆描此耳,荷花属夏,谁不知之。曾谓逢年智出妇人小子下耶。或称不敏而退。”[14]这则文献为我们提供了明代士人对该作品的一种理解,该作品署书曰:“鉴湖春色”,所谓“春色”意指采莲美人,而非季节所指。同画中士人一样,绘画的观看者同样亦为“鉴湖春色”的欣赏者。画面中士人所在的凉亭呈现出文人书斋的基本样式,其身前横放一古琴,身后有山水屏风及各式珍玩,营建出一种雅致的生活空间及对“物”的收藏与品赏。在明清时期,女人与物品常常被江南文士拿以类比,并成为其普遍的书写、消费及欲望的对象。[15]二者在画面中皆得以呈现,即士人前方凝视空间中的采莲女子与其背后所拥有的珍玩或古物。这种并置营建出一种适度艳情与玩赏古物交错的雅致生活,并通过“观看”行为凸显出女性美色与珍贵物品所带来的视觉享受。

相较于以上《采莲图》卷,日本大和文华馆所藏的仇英款《四季仕女图》对夏日采莲的艳情意味则表现得更为凸显与开放。①除了日本所藏外,上海博物馆亦藏有传为仇英的两幅仕女图,分别为《采莲图》《吹箫图》,为日本所藏《四季仕女图》的夏、秋两段。该作品依次描绘了春夏秋冬四个季节中女子游乐的场景,每幅均有落款为文徵明(1470-1559)的艳情词。由于诗词与画面内容对应的误差,以及文徵明应当并无可能进行艳体词的创作,该作品已被学者指明为晚明时期的一件托名之作。[16]尽管该作品为并非真迹,但是亦具有较高的艺术水平,体现出晚明艺术市场对此类作品的需求。该作品的艳情描绘尤见于夏景之采莲场景(图5)。夏日莲池中两女子周身全裸,一人正采摘莲花,另一人将手中的莲蓬转身递给岸上的女子。池中两女子白粉敷染,其中一女子正面朝向观者,画中其他女子亦衣衫薄透,颇具挑逗意味。黄小峰先生认为,该画应当为表现青楼生活的仕女画,可能是针对青楼狎客的特定趣味所绘制。[17]高居翰先生在《不朽的林泉》中亦讨论到另一版本的仇英款《四季仕女图》,与大和文华馆所藏作品不同,此画面莲池中两女子围系红色肚兜。作者认为,作品中的女性神情自若,毫无媚态,其预设观众或为女性,并且强调女性观画时的代入感。[18]本文认为,该画对女性身体的裸露似乎是有意为之,加之大和本《四季仕女图》夏日采莲之词中不乏对女性身体的描述,如“玉人销魄,露体摘莲房”“轻纱笼粉臂,扇扑胸膛”等,②夏景题词名为《满庭芳》:“风舞垂杨,云笼长日,池中菡苕齐芳,玉人销魄,露体摘莲房。春笋会羞轻遮,掩不住,腻质温香,先折去,一枝并蒂,恨杀薄情郎。相看,当此际,梧桐树下,好取新凉。轻纱笼粉臂,扇扑胸膛,怕见冰山雪,切不断,牵藕丝长。莫想着,南窗将暮,熏风披象床。”表现出浓重的男性审美视角以及对女性身体的观看与品味。因此,正如黄小峰先生研究中所指出,该作品应为针对特定男性群体(青楼狎客)所制,通过对采莲场景的描绘,表现出具有文人艳情品味的女性题材绘画。

图5 (明)仇英款《四季仕女图》(局部),绢本水墨,日本大和文华馆藏

以上讨论揭示出以“采莲”为主题的绘画作品中所蕴含的女性意味及性别观视,并在一定程度上反映出其在性别视角之下的艳情隐喻,以及来自画内外的男性对女性美色的想象与欲望投射。值得注意的是,手卷这一形式作为一种呈现视觉艺术的媒介,相较于悬挂性质的绘画作品而言,具有强烈的私密性的特点。巫鸿在其研究中曾将“手卷”这一媒材称为视觉艺术中“私密媒材”的极端形式,并指出观画的节奏与观画者对手卷操控的节律二者之间的关系。[19]我们可以想象,观画者对《采莲图》卷的观看过程:随着手卷的展开,观者的目光落于凉亭休憩的士人上,并随着其视线的方向不断延伸,后经由广阔而大幅的湖面的留白,乘舟采莲的女子跃入眼帘。尽管采莲女子居于画面远景一隅,但是这种观画过程中的节奏感恰恰说明了其在画面中的重要性。同时,当男性观画者在展开并阅读手卷的过程中,其视角追随画卷内士人的观看并与之重叠,对采莲女子产生客体化的作用,这种观看欲望的满足亦在一定程度上强化了图像的艳情意味。此外,《四季仕女图》“采莲”图卷其观看过程在莲池景观中展开,一个裸露身体的女子突兀地打破了碧叶相接的自然之景,并呈现出颜色上的强烈对比。第一位女子尚且以荷叶作为遮挡,紧接着出现的第二位女子则周身毫无遮挡,面朝观者的方向出现于画面中。画面呈现出视觉上跌宕的节奏感,而观看者展开手卷的过程中,其肢体与画中女性身体的接近与远离,亦传达出观画体验上的起伏,满足了观者的视觉与艳情享受。

值得注意的是,手卷作为一种视觉媒介,除了私密性外,亦常常涉及依据顾客喜好进行定制的商业模式。顾客的个人品位对作品的内容产生影响,即使是同一题材的作品亦呈现出多样化的风格,上述两幅采莲图绘所呈现出文雅与狎情、含蓄与露骨之别,或与此相关。由上可知,采莲图绘所蕴含的情色意味及其不同层次的艳情传达,采莲女性成为满足观看者视觉享乐及艳情品鉴的对象,以及手卷作为一种视觉媒介其形式、性质及观看方式,对于女性形象呈现及观看的影响。

三、图文转译及女性形象的符号化

同手卷类似,书籍作为个人所属的媒介,亦具备“私密媒材”的一些特征。但是有别于手卷可能具备的私人定制的特性,书籍则是商业市场下大批量、模式化生产的产物,并具有更加广泛的受众群体。除了在诗文和绘画领域的表现外,“采莲”主题的图像在晚明出版文化中的表现亦值得关注。在晚明随着商业印刷和出版文化的发展,“采莲”在晚明亦成为书籍插图中较为常见的题材,出现于诸多的书籍插图中。除了前文所提及的《吴姬百媚》中的插图之外,“采莲”亦是晚明流行的诗词画谱中的常见题材,如明末集雅斋主人黄凤池所编的《五言唐诗画谱》《六言唐诗画谱》《七言唐诗画谱》,以及宛陵汪氏(活跃于万历年间)所编的《诗馀画谱》。上文已经论及“采莲”这一题材在文学及绘画领域的女性意味及形象表现,及在男性观视之下的审美品鉴与艳情隐喻。那么作为书籍插图,画谱如何通过由文字至图像的营建,还原诗文意境并对采莲女子的形象进行表现?在商业出版的文化背景中,书籍这一大众媒介所营建出的采莲女性又具有怎样的审美及性别特征?

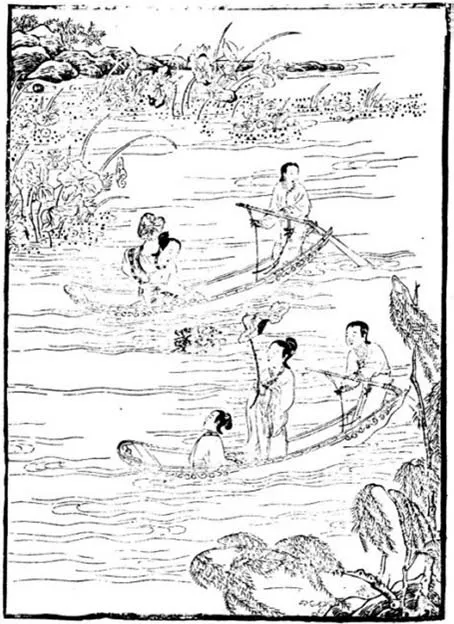

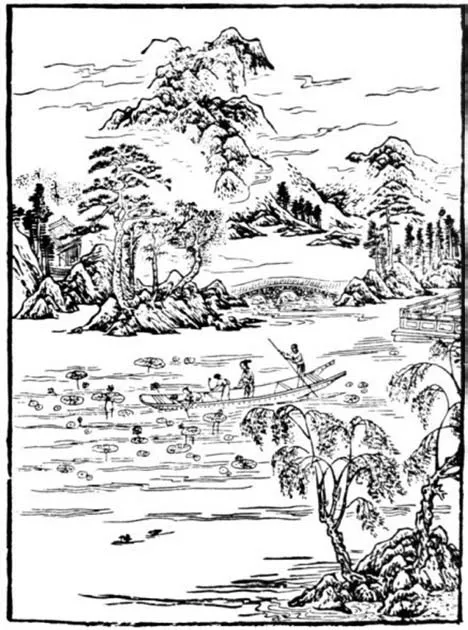

黄凤池所编著的《唐诗画谱》刊行于万历年间,其《五言唐诗画谱》《六言唐诗画谱》《七言唐诗画谱》中均辑录了与“采莲”相关的诗画,分别为顾况(约727-816)的《溪上》(图6)、[20]88-89李白的《莲花》(图7)[19]274-275与张朝(生卒年不详)的《采莲词》(图8)。[19]136-137三者插图中的采莲图像皆以近景的方式进行表现,将画面拉近于观者面前,以人物的描绘来增加画面的动态感。顾况之诗《溪上》:“采莲溪上女,舟小怯摇风。惊起鸳鸯宿,水云撩乱红。”所配插图中采取分句设景的方式,两女子棹小舟荡于溪上,溪面水波荡漾表现出溪水的动态感并暗示溪上之风,此景写诗之前两句。船首有两只惊起的鸳鸯,撩起水边阵阵波纹,此景写诗之后两句。诗画中表现出的主要元素包括小舟、采莲女、风、鸳鸯、水波、荷花等,其与李白《莲花》、张朝《采莲词》中的意象多有重合,因此三者的视觉表现上亦颇为相似,尤其是采莲女子之形象及动作的一致性,体现出插图本身格式化的特征。在这种格式化的图绘模式之下,采莲女子的形象趋向于“符号化”,成为一种观视之下的视觉元素。

图6 (明)黄凤池:《五言唐诗画谱》之《溪上》插图

图7 (明)黄凤池:《六言唐诗画谱》之《莲花》插图

图8 (明)黄凤池:《七言唐诗画谱》之《采莲词》插图

采莲女子作为图绘中的重要元素与审美对象,除了还原诗歌之意象与意境外,绘图者如何突破简练的诗歌表达,营建出满足读者视觉观赏性的女性形象?由图绘可知,画谱中的采莲插图均描绘采莲之女性群体,突出其嬉戏游玩的意境。如李白之诗《莲花》插图中女子五人,一前一后分别居于两舟之上,其中一女子似手挥团扇戏弄鸳鸯,另一舟上的女子则手举荷叶观看此景。顾况《溪上》的插图亦有手举荷叶的女子,其面向船首棹舟女子,一手指向远方,张朝《采莲词》中的女子亦表现为相似的动作。插图中女性形象的动作细节,揭示出女性伴侣之间的互动,表现出在“采莲”主题下女性嬉游的群像。对采莲女性群体的表现,亦见于其他书籍插图中,如《诗馀画谱》中,《念奴娇(荷花)》的插图(图9),以远景的视角表现多名女子泛舟采莲的情景。[21]再如《吴姬百媚》中,二甲六名李紫燕(轻红)之《采莲图》(图3),尽管作为女性个体的绣像,但亦表现出女伴嬉游的场景。在自然空间中休闲嬉戏的采莲女性群体,相对于女性个体而言,表现出更多的趣味性和故事性,极大地丰富了画面的视觉性并满足读者的观看欲望。

图9 明 宛陵汪氏:《诗馀画谱》之《念奴娇(荷花)》插图

此外,值得注意的是,《溪上》与《莲花》之插图中皆出现了手举荷叶的女子,而这一行为在相应诗歌中并未体现。为何该动作会多次出现在晚明的视觉图绘中呢?由文献资料可知,该图绘应当表现的是采莲诗中经常出现的“荷叶遮头”“荷叶盖头”的场景,如明人徐伯龄(活跃于明正统至成化间)《蟫精隽》中所载《荷叶遮头》诗:“忽然湖上片云飞,不觉舟中雨湿衣。折得莲花浑忘却,空将荷叶盖头归。”[22]“荷叶盖头”的表现在明代的诗歌中十分常见,明代诗歌中,采桑女、采薪女均被赋予了“荷叶遮头”的形象,可见时人对此颇为偏爱。“荷叶遮头”的形象在“采莲”题材的唐诗插图中的应用,表现出了插图绘制者运用时下流行的诗画题材与女性图像元素,塑造出符合大众视觉消费的女性形象。

由此可见,书籍插图(尤其是画谱)对“采莲”这一主题的图文转译及视觉呈现。不同于绘画作品的私人订制与个人品位,书籍的观看者并没有决定图绘内容及风格的权利。书籍作为一种大众媒介,其插图往往代表着时下流行的图绘纹样,在视觉元素及图绘隔套的不断反复与挪用下,采莲女性逐渐成为一种具有装饰性的性别符号。采莲图绘模式化的复制不仅仅存在于书籍这一媒介,同时亦呈现于各式家居器皿之上。例如,日本冈山美术馆所藏的一件山水人物螺钿梅花桌(图10),[23]112顾诗插图(图6)中泛舟湖面的采莲女子与庭院楼阁、老者、两名妇女及一位孩童拼凑到了一起,这表现出以“采莲”为代表的自然空间与以女性及老幼为代表的家庭空间的相结合。二者在同一画面中的呈现尽管是基于绘画隔套的使用与拼凑,但同样也说明采莲女子作为女性所具有的“家庭”象征,以及在此观念下,图绘对于人与物所构成的性别空间的阐释。①关于绘画中性别空间的相关研究,参见巫鸿.中国绘画中的“女性空间”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019年。同样的案例亦包括日本山形博物馆蟹仙洞所藏“采莲”纹螺钿盘(图11),[23]104其纹样与上述螺钿梅花桌及顾诗插图中人物几乎完全一致。有趣的是,日本逸翁美术馆所藏的山水人物螺钿盘(图12),[23]21其与日本山形博物馆所藏“采莲”纹螺钿盘在形制、工艺与内容上都极为相似,不同之处在于,人物性别及其周围物品的置换。该螺钿盘中的人物为泛舟远眺的男性及撑船的男性侍从,其周身物品则由采莲图绘中的莲花、荷叶改为具有男性意味的扇子、酒壶与匣盒,表现出性别差异在视觉文化空间中的不同表达。由此可见,在商品化及隔套生产的模式下,性别及与性别相关之物成为一种可以替换、挪用的装饰符号,图像本身的意涵或已逐渐淡化,图绘成为一种纯粹的装饰纹样以丰富人们日常生活的视觉享受。

图10 山水人物螺钿梅花桌,日本冈山美术馆藏

图11 山水人物螺钿轮花盘,日本山形博物馆蟹仙洞藏

图12 山水人物螺钿轮花盆,15-16世纪 日本大坂逸翁美术馆藏

由上可知,由诗文、绘画作品至书籍插图、家居之物,在“采莲”文化不断建构的过程中,其逐渐成为晚明大众化、流行化的图绘。书籍作为文字的载体,画谱图文相应的设计模式必然涉及到由图像至文字的转化,而“采莲”本身就是由诗歌发展而来的主题,因此书籍中采莲图绘呈现出更多与诗歌意象的呼应。插图的生产过程中对于图绘隔套的使用,使得其图像呈现出模式化的特点,同时由于书籍在数量、移动性及价格上的优势,其插图抑或作为图样册为其它工艺生产提供参照。②关于作坊生产中粉本的讨论,参见柯律格著、黄晓娟译.明代的图像与视觉性[M].北京:北京大学出版社,2011年,55-59页。若将诗文与绘画的受众设定为男性群体,采莲女子成为男性观视机制下的目视之玩,那么该图绘在插图及家居物品的呈现,则将女性自身亦纳入了这一观看体系,在观看自身的同时亦成为这一文化及性别消费的参与者。

四、结语

综上所述,“采莲”这一主题从最初江南地区的农业活动发展为诗歌中的常见题材,在诗文的建构下从事采莲劳作的女子逐渐被赋予了“采莲美人”的形象。同时,文人在对妓女“美人名花”的品鉴文化中,女性与花卉并置共同成为其观看与品赏的对象,这在一定程度上强化了采莲题材的女性意味,该图绘亦成为男性视角之下建构与呈现美人的一种途径。此外,由绘画、书籍插图至日用器皿及家居装饰,与采莲题材相关的图绘在晚明视觉文化的发展之下,成为呈现于不同的媒介之上的流行图绘。媒介的性质、功能及观看方式等,都在一定程度上影响着采莲女子的画面表现及性别形象。相较于绘画作品中“采莲”题材不同程度的艳情表现,出版文化插图中的采莲图绘则趋于模式化,但仍然力求还原诗境并增加其视觉观看性,至各式家具器皿之上,该图绘则逐渐成为一种装饰性纹样。

值得注意的是,无论“采莲”这一主题借由何种媒介进行呈现,“观看”这一行为始终伴随其中。无论是文人对妓女以“美人名花”的方式进行品评,抑或具有美色表现及艳情隐喻的绘画作品,在男性观视机制下的采莲女性,成为满足目视之玩的对象与欲望的投射。尽管在晚明,“采莲”已经成为一种大众化的图绘,但仍需意识到,其视觉观看的背后所隐藏的性别机制,及在其纹饰化的过程中被遮蔽的题材本身的审美意涵。因此,尽管“采莲”仅仅是晚明诸多视觉图绘中的个案,但是其跨媒介的视觉呈现及在图像传播过程中逐渐趋于纹饰化的路径,在晚明的视觉文化中都具有普遍性与代表性。此外,“采莲”题材本身与性别之间的密切联系,亦为我们提供了探究性别与视觉文化、物质文化互动的视角。