沧县隆起中段献县凸起和阜城凹陷岩溶型地热资源特征

黄 旭,沈传波,杜 利,魏广仁,罗 璐,唐 果

(1.中石化新星(北京)新能源研究院有限公司,北京 100083;2.中国石化地热资源开发利用重点实验室,北京 100083;3.中国地质大学(武汉) 资源学院,武汉 430074;4.中国地质大学构造与油气资源教育部重点实验室,湖北 武汉 430074;5.中国石化集团新星石油有限责任公司,北京 100083)

0 引 言

目前人们对环保与节能的意识逐渐提高,不仅高效开发、利用地热能已经受到国内外专家的广泛关注和讨论[1-6],而且华北地区地热资源的勘探、开发与利用已经呈现井喷式发展。

奥陶系、蓟县系碳酸盐岩在华北板块广泛沉积[7-8],且该热储类型已经在地热勘探开发占比越来越重,已经有多个地热田利用该套热储在供暖、养殖、洗浴等领域建立了示范性项目,比如渤海湾盆地的雄县[9-11]、新河[12]、范县[13-14]、南华北盆地的太康凸起[15]等众多地热田。

献县凸起、阜城凹陷地热田位于沧县隆起中段,由于埋藏较浅,盖层封闭性较好且具有较高的地温梯度,使得其发育良好的岩溶热储[16-17]。目前该区已有较多地热井,主要用于供暖、洗浴等方面,但是前人对本区的研究主要侧重井的回灌示踪试验[18]以及地温场[19-20]的特征,缺乏地热田成因机制的分析与地热资源量的整体评价,致使该区地热能的利用造成了很大的资源浪费。为了促进极好的地热资源与相关地热产业协同发展,本文利用测井、地震等区域地质资料,结合水化学分析结果,分析献县凸起和阜城凹陷地热田的岩溶热储分布规律,建立地热田的概念模型,并精细评价地热资源量,这不仅对探明华北平原岩溶热储分布规律具有重要的指示意义,同时也为献县凸起和阜城凹陷地热田的地热勘探开发和地热能的高效利用提供重要的科学依据。

1 区域地热地质背景

渤海湾盆地位于华北板块,为新生代断陷盆地。沧县隆起夹持于黄骅坳陷与冀中坳陷之间,为呈北北东向狭长带状的一级正向构造单元,面积约12 000 km2[20-21]。

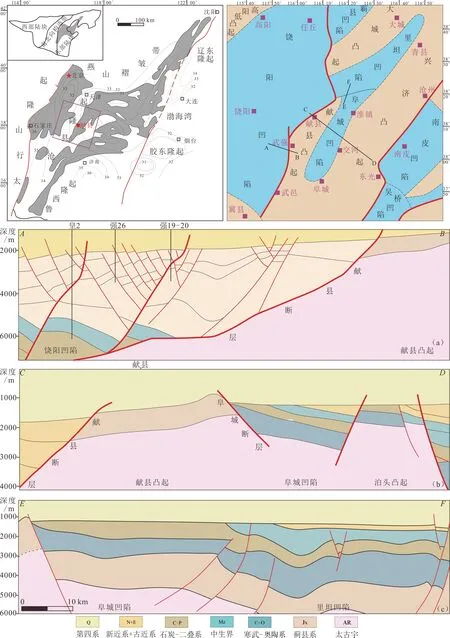

由于北东向隐伏断裂发育,造就地热田受基底断裂控制,并且呈现东西分带的特征,由西向东,地热田被献县断层(沧西断裂)、泊头断层、里坦断层夹持,其中献县凸起与阜城凹陷被阜城断层分隔。献县凸起与阜城凹陷走向均为北东向。献县凸起东侧为阜城凹陷(图1(b));西侧以献县断裂为界与冀中坳陷的饶阳凹陷相邻(图1(a)),为地垒式潜山;阜城凹陷的东侧为兴济凸起,北侧为里坦凹陷(图1(c))。

图1 献县凸起及阜城凹陷边界位置图[21]

1.1 地层特征

区域地质资料及已有的井资料表明,研究区(残存)地层差异较大。在献县凸起,自上而下钻遇第四系、新近系和蓟县系;在阜城凹陷,自上而下钻遇第四系、新近系、石炭-二叠系、奥陶系和蓟县系(图2)。研究区第四系是以河流相为主的黏土层及粉细砂层;新近系以河湖相沉积的泥岩、砂岩为主,以互层形式出现;石炭-二叠系为泥质粉砂夹砂岩为主,常见煤层;奥陶系岩性为白云质灰岩和隐晶质灰岩;寒武系为灰色薄层鲕状灰岩及厚层灰岩;蓟县系以白云岩为主,有白云质灰岩、燧石白云岩及粉砂质白云岩。

图2 献县凸起及阜城凹陷地层综合柱状图[21]

在献县凸起,第四系和新近系为蓟县系热储的直接盖层,地层厚度为550~860 m,岩性以杂色泥岩、砂岩为主,并常以互层形式出现,而在本组底部,普遍含有黄铁矿集合体,并且有较多炭质条带。砾石多为燧石、石英、火山岩及灰岩,磨圆度较差。底部烁岩分布普遍,可作为标志层。

在阜城凹陷,石炭-二叠系为奥陶系岩溶热储的直接盖层,地层厚度为500~1 300 m,岩性以碎屑岩为主,夹海相灰岩和煤层,为海陆交互相含煤建造,与下伏地层为假整合接触。

1.2 构造演化特征

漫长的地质-构造演化过程造就了现今东西隆凹相间的格局[17,21-25],亦决定了不同次级构造带的热储发育特征。本文采用平衡剖面方法,剖析献县凸起和阜城凹陷的演化过程:

(1)早-中元古代发生强烈断陷作用,堆积巨厚的底砾岩。蓟县系发生大规模海侵,超覆于下伏地层,厚度超过2 000 m,该地层全区均有分布,具有东南薄北西厚的特征。此阶段为碳酸盐岩稳定沉积阶段(图3(e))。

图3 献县凸起和阜城凹陷构造演化剖面

(2)晚寒武世时期,海侵范围扩大,风化分异作用趋于成熟。短暂的怀远运动使献县凸起遭受不同程度的剥蚀,缺失奥陶系地层,只在凹陷部位沉积。阜城凹陷大面积沉积白云岩型蒸发岩,席状展布,厚度约1 500 m。此阶段为岩溶储层发育阶段(图3(d))。

(3)二叠纪晚期,该区域逐渐海退,气候转为干旱炎热环境,沉积环境转为河流相。阜城凹陷岩相稳定,原始地层产状平缓,无明显的褶皱和断裂现象,厚度可达上千米。在献县凸起剥蚀,阜城凹陷沉积。此阶段为直接盖层发育阶段(图3(c))。

(4)三叠纪以来,印支-燕山运动对该区域影响明显,构造活动加剧,伴有强烈的火山活动,使该区域强烈抬升,仅在阜城凹陷接受沉积。根据钻孔、声波时差等方法,认为地层剥蚀厚度可达3 000 m[26-27]。此阶段为岩溶作用阶段(图3(b))。

(5)该区域在古近纪断陷,新近纪和第四纪接受沉积,形成巨厚的新生界盖层,不仅封闭了断裂的导热、导水性,而且为热储层的保温起到了一定效果。此阶段为盖层的形成阶段(图3(a))。

经过复杂的构造运动,改善了坑洼的地貌环境。而古地貌控制着基岩的埋藏深度,在献县凸起埋藏较浅,阜城凹陷埋深较大。

1.3 热储类型

该地区主要发育三套热储:献县凸起从上到下可分为新近系明化镇组砂岩热储和元古界蓟县系雾迷山组基岩岩溶热储;阜城凹陷热储主要为奥陶系岩溶热储。三套热储主要特征如下。

1.3.1 明化镇组砂岩热储

全区均有分布,顶板埋深450~500 m,砂层厚度3~25 m,砂厚比20%~40%,孔隙度为23%~30%[17],具有较好的富水性。如献热1井(表1),水量64 m3/h,井口水温62 ℃。该套热储作为河北省战略储备水,已被禁止开发利用。

表1 献县地热田部分地热钻孔数据[17]

1.3.2 蓟县系迷雾山组岩溶热储

该套热储主要分布在献县凸起,顶板埋深1 200~1 500 m。热储岩性为雾迷山组白云岩,与上覆地层不整合接触,盖层为新生代地层。目前献县县城已经开发多口雾迷山组地热井,水量57.88~120 m3/h,井口水温72~96 ℃。该热储具有埋藏浅、受断裂控制明显、带状分布,温度高、水量大等特点。

1.3.3 奥陶系岩溶热储

该套热储分布在阜城凹陷,顶板埋深2 000~2 500 m。热储岩性为奥陶系发育的台地相碳酸盐岩,与上覆地层呈不整合接触,盖层为中生界地层。目前已经在淮镇开发两口地热井,水量78 m3/h,井口水温85 ℃。该套热储具有埋藏较深、水温高、水量大等特点。

2 地热田特征

2.1 献县凸起地热田热储特征

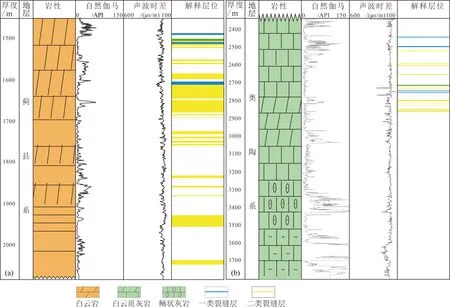

献县凸起地热田的热储层位主要是蓟县系雾迷山组,直接被第四系和新近系地层所覆盖。盖层岩性以泥岩/砂岩为主,热储层岩性为含粉砂泥状白云岩、含燧石条带为主,夹灰白色厚、巨厚层含粉砂泥晶白云岩,有明显的韵律性结构,裂缝孔洞十分发育。在深度1 459~2 060 m,献县凸起多发育二类裂缝层和三类裂缝层,一类裂缝层较少。根据测井解释,一类裂缝层发育4层,厚度14.5 m;二类20层,厚度164.6 m;三类19层,厚度187 m。共43层,累计厚度366.1 m,平均孔隙度9.436%,平均渗透率21.22×10-3μm2,平均泥质含量9.78%(图4(a))。

经统计,献县凸起平均孔隙度约为3.3%,蓟县系雾迷山组厚度1 050~1 260 m,储地比15%~30%,有效储层厚度150~366.1 m,平均有效厚度248 m。该区蓟县系雾迷山组埋藏浅,地层厚度大,多数井未钻穿,因长期裸露地表遭受风化剥蚀及溶蚀,使得孔、洞、缝十分发育,形成良好的热储层。献县凸起地热田蓟县系雾迷山组岩溶热储分布具有从北向南逐渐增厚的趋势,受断裂展布影响明显(图5(a))。献县凸起储盖组合为新生界/蓟县系,揭示了是以加里东期为主的风化壳岩溶,可能还有印支-海西期风化壳岩溶。

2.2 阜城凹陷地热田热储特征

阜城凹陷地热田的热储层为主要是奥陶系,上覆地层为石炭-二叠系地层。盖层岩性以砂岩/泥岩加煤层为主,热储层岩性以深灰色中厚层泥质条带灰岩夹竹叶状灰岩为主,可见深灰色厚层细晶灰岩、泥纹灰岩。奥陶系厚度700~1 320 m,在深度2 320~3 160 m,阜城凹陷次级裂缝发育,多见二类裂缝层和三类裂缝层,一类裂缝层较少。根据测井解释,一类裂缝层发育5层,厚度9.2 m;二类12层,厚度21.5 m;三类14层,厚度24.6 m。共31层,累计储层厚度55.3 m,平均孔隙度10.423%,平均渗透率138.16×10-3μm2,平均泥质含量6.86%(图4(b))。阜城凹陷储盖组合为石炭-二叠系/奥陶系,揭示了加里东、印支-海西、燕山以及喜山等4期风化壳岩溶。

图4 南关村1井(a)与淮镇探采1井(b)测井曲线图

2.3 盖层特征

献县凸起基岩的构造形态为走向北东向的宽广背斜构造,而阜城凹陷基岩的构造形态为一单斜构造(图5(a))。献县凸起背斜核部仅残留蓟县系地层,直接被新生界地层所覆盖。由于雾迷山组白云岩热导率大,有利于热流向上传播,因而在献县凸起形成高异常地热区,其地热异常呈北东向展布;盖层地温梯度4.93~5.31 ℃/100 m,其平面分布形态与基岩浅埋区相吻合。基岩埋藏越浅,地温梯度值越高,反之则相反。

图5 献县凸起及阜城凹陷基岩顶板埋深图(a)与献县凸起水温等值线分布图(b)

阜城凹陷奥陶系热储层经历长期的淋滤岩溶作用,发育大量的溶蚀孔洞,直接被石炭-二叠系地层所覆盖,根据已有地热井资料统计石炭-二叠系厚度300 m,该层系导热性较差,平均地温梯度3.63 ℃/100 m,起到良好的保温、隔热作用。

2.4 地热水水化学特征

根据该地区已有地热井资料,编制了献县凸起和阜城凹陷地热田岩溶热水温度分布图(图5(b))。献县凸起地热田岩溶水的最高温度为95 ℃,最低75 ℃。呈西南部温度高、东南部温度低的阶梯分布格局的特点,同时,根据现场实际情况,该地区无须换热器等其他外力(如热泵)来增高温度,即可满足地热供暖需求,因此是较为优质的地热资源开发利用区域。

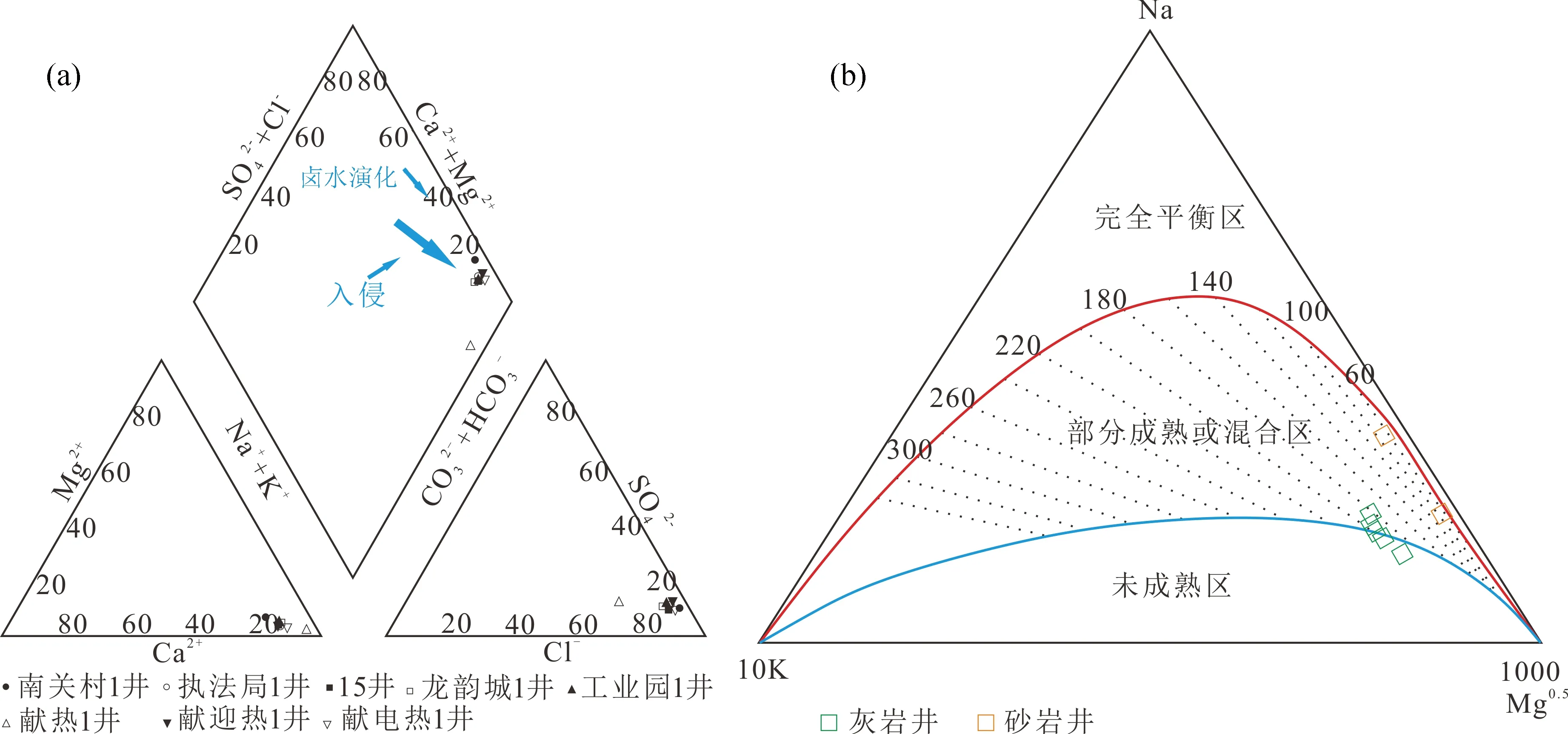

献县凸起上的地热水具有典型的热矿水特征(表2),即以Na+与Cl-在元素中占绝对优势。其中,明华镇组地热水矿化度为1 732.17 mg/L,pH值偏弱碱性;蓟县系岩溶地热水矿化度为5 820~6 400 mg/L,pH值均偏弱酸性,为6.36~6.9。水化学类型按舒卡列夫分类(水中主要阴、阳离子含量大于25%的顺序排列命名)为Cl-Na-B型。

表2 献县凸起及阜城凹陷部分井水化学分析数据(mg/L)

2.5 热储温度与循环深度

2.5.1 热储温度

本文采用Na-K-Mg Giggenbach三角图[28-29]对献县凸起地热田的矿物-流体化学平衡进行定性判断。Na-K-Mg三角图法常用于评价水岩平衡状态和区分不同类型的水样,在三角图中分为完全平衡、部分平衡和未成熟水3个区域[28]。该方法对判断中低温地热田流体平衡状态较为有利,同时也为估算热储温度时温标方法的选取提供依据。

献县地热田明化镇组的水样全部落在了部分成熟区域(图6),而蓟县系雾迷山组的水样落在了部分成熟区域与混合水区的边界上,说明水循环作用较快,和岩石发生相互作用的强度较高,地热水在上升过程中可能与冷水或者其它性质的水相混合,表明献县凸起地热田的水和岩石之间的平衡状态还在持续进行。由于该区域内地热水大概率经过了混合、稀释作用,采用钾-镁温标可能并不合理,故本文采用钾-钠地热温标法估算深部热水温度。

图6 献县凸起地下热水样品的Piper三角图解(a)与献县凸起地下热水样品Na-K-Mg三角图解(b)

计算结果表明,研究区采用K-Mg温标[28-29]计算热储温度为49 ℃,采用二氧化硅温标[30]计算热储温度为89 ℃,采用K-Na温标[28-29]计算热储温度为433 ℃,根据上述Na-K-Mg三角图解法的计算结果,用K-Na地热温标法估算献县地热田深部热储温度是适宜的。

2.5.2 循环深度

该地区的地热水的补给来源主要是大气降水,通过渗透补给,地下水通过岩石圈深部热流以及韧性剪切带加热之后,再升流至地表形成热泉。地下水循环深度对最后的井口水温有很大的影响,可以通过下式计算热水循环深度[31-33]。

(1)

式中:H为热循环深度(m),T1为热储温度(℃),T2为当地年平均气温(℃),G为地温梯度(℃/100 m),h为恒温带厚度(m)。

通过计算可以得到,献县凸起和阜城凹陷地热田地热水的循环深度在2 000~4 000 m之间,平均深度在2 417.16 m(表3)。

表3 献县凸起及阜城凹陷地下热水循环深度计算结果

3 地热田成因

3.1 热源分析

盆地浅层的大地热流是地球内部热量最为直观地显示,并能指示地球内部的各种作用过程之间能量平衡的深部信息,但是,不同构造单元所测量到的热流值的变化范围很大,因此除去浅部的地质或环境因素等影响,本文还考虑到其深部热源因素的影响。

3.1.1 区域深部地温场

渤海湾盆地的平均大地热流背景值为69 mW/m2[34-35],沧县隆起热流值为43.5~70.8 mW/m2[16,35],献县地区平均热流值为69 mW/m2,明显高于饶阳凹陷的热流值,属于高热流异常区。这是由于岩石圈的张应力引起地壳破裂,而随着上地壳的裂陷,下地壳开始熔融并可能发生纵向流动,地壳的减薄引发了岩石在熔融条件下的剥露,热流向热阻最小的献县凸起集中,使献县凸起的热流逐渐增加,来自地壳深部的热源使地壳开始增热,在献县凸起与阜城凹陷构造格局的制约下,热流重新分配布局并平均分布,在凸起与凹陷的交接转换部位,热流方向发生偏转,不再保持垂直向上,有从阜城凹陷向献县凸起相对加大,而在阜城凹陷和饶阳凹陷相对减弱的趋势[16,36-38]。

3.1.2 地热田浅层地温场

根据实测井温度和深度的关系,编制了两口井的温度-深度曲线图。在献县凸起和阜城凹陷,其共同点是地温梯度随深度的增加,地温梯度线性变化(图7)。二者的差异性主要表现在以下几个方面:(1)献县凸起南关村1井在1 450 m以及阜城凹陷淮镇探采1井2 250 m处发生变化,这是由于研究区可能有较为强烈的冷水流影响。(2)盖层地温梯度主要分布在献县断层东侧即献县凸起,主体呈现NNE向展布,可达4.38 ℃/100 m,往东边阜城凹陷逐渐变小,为3.63 ℃/100 m,这说明献县凸起比阜城凹陷隔热性要好。(3)献县凸起热储层的地温梯度3.68 ℃/100 m也远高于阜城凹陷的2.41 ℃/100 m。这一特征说明基岩凸起是该区域地温异常的一个主要因素。

图7 献县凸起与阜城凹陷实测井温度-深度曲线图

通过对献县凸起和阜城凹陷地热田浅部及深部热源分析,笔者认为该地热田属于沉积盆地传导型地热田。

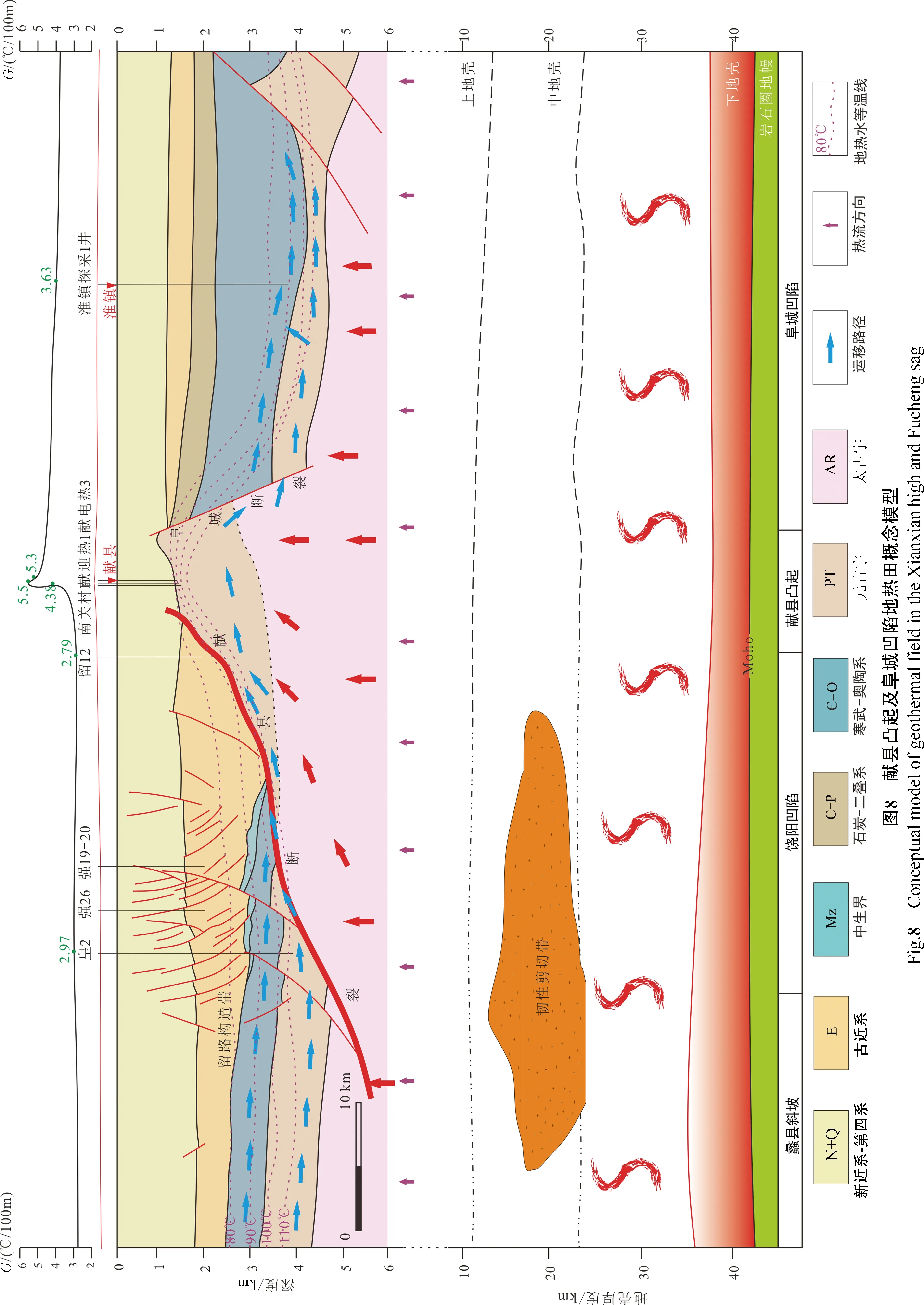

3.2 地热田成因模式

综合上述分析,献县凸起地热田应是形成于渤海湾盆地新生代伸展断陷背景下的受深大断裂控制的传导型地热田。其主要以大气降水为补给水源,深大断裂和岩溶不整合面为水运移通道[39-40],来自太行山和燕山的水再补给汇聚,在献县凸起及阜城凹陷岩溶热储中富集、承压,形成中低温传导型地热系统。献县凸起地热田蓟县系顶面埋深1 400~1 500 m,其上覆的新生界盖层为热储提供较好的保温效果,形成了较高温度(90~100 ℃)的岩溶热水。在保证隔热以及上覆盖层封隔效果的前提下,献县凸起的蓟县系岩溶热储埋深较浅,且该层状热储面积范围大、分布较稳定,因此,具有良好的经济开发价值(图8)。

4 地热田资源评价

采用热储体积法,分别估算献县凸起蓟县系岩溶热储和阜城凹陷奥陶系岩溶热储地热资源量。

献县凸起和阜城凹陷的面积是按照献县凸起和阜城凹陷面积取值,平均有效厚度、平均有效孔隙度、平均热储温度是根据该地区已有井来取值的,其他相关热储层物理参数的确定如下:献县基准气温16 ℃,淮镇城区基准气温16 ℃;地下热水密度取1 000 kg/m3;岩石密度取2 600 kg/m3;水比热取4 180 J/(kg·℃);灰岩岩石比热取920 J/(kg·℃);其他的参数见表4。

表4 献县凸起及阜城凹陷地热资源评价参数及计算结果

依据《地热资源评价方法及估算规程》(DZ/T 0331-2020)规定,碳酸盐岩裂隙热储回收率定为15%。通过可采资源量公式计算,献县凸起地热田蓟县系岩溶热储可采资源量3.75×109GJ,折合标煤1.28×108t,阜城凹陷奥陶系岩溶储可采资源量0.80×109GJ,折合标煤0.27×108t(表4)。按照每平方米每年供暖热量需要0.028 3 t煤计算,献县凸起地热田地热资源量可满足供暖面积4 523×104m2,阜城凹陷地热田地热资源量可满足供暖面积954×104m2。

5 结 论

(1)献县凸起地热田热储区域稳定分布,主要产水层为雾迷山组,顶板埋深1 200~1 500 m,水量57.88~120 m3/h,井口水温72~96 ℃。阜城凹陷地热田主要产水层为奥陶系,顶板埋深2 000~2 500 m,水量78 m3/h,井口水温85 ℃。(2)献县地热田地下热水质类型为Cl-Na-B型,且该地热田的水源主要来源于大气降水,循环深度为2 000~4 000 m。地下热水和岩石发生相互混合作用的强度较高,在上升过程中可能与冷水或者其它性质的水相混合。(3)献县凸起地热田蓟县系岩溶热储和阜城凹陷奥陶系岩溶热储的分类型精细评价结果表明,献县凸起地热田蓟县系岩溶热储可采资源量3.75×109GJ,折合标煤1.28×108t,可满足供暖面积4 523×104m2;阜城凹陷奥陶系岩溶储可采资源量0.80×109GJ,折合标煤0.27×108t,可满足供暖面积954×104m2。(4)献县凸起储盖组合为新生界/蓟县系,揭示了是以加里东期为主的风化壳岩溶;阜城凹陷储盖组合为石炭-二叠系/奥陶系,揭示了加里东、印支-海西、燕山以及喜山等4期风化壳岩溶。(5)献县凸起地区是由深大断裂控制的宽缓背斜构造,地温梯度大于4 ℃/100 m,新生代地层为热储的直接盖层,埋藏深度小于2 000 m的蓟县系灰岩热储可能为该地区经济性开发地热资源的重点区域。

——纪念上山下乡48周年