COVID-19防控策略的伦理思考与启示*

赫繁荣 孙宏亮 孙 晶 王明慧 崔珑严 陈俊峰

孙宏亮(1981-),男,博士,讲师,研究方向:医学伦理学。

通信作者:陈俊峰(1966-),男,博士,教授,研究方向:社会医学。E-mail:junfeng-chen@dmu.edu.cn

△为共同第一作者

根据世界卫生组织疫情数据显示,截至欧洲中部时间2021年6月3日17时18分(北京时间6月3日23时18分),全球新冠肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)累计确诊171 292 827例,累计死亡3 687 589例。突如其来的疫情,给公众健康、生命安全以及经济社会发展带来了极大的威胁。世界各国根据自己的国情、疫情发展的态势以及医疗资源储备情况采取了不同策略,但由于本次疫情感染者数量巨大,短时间内危重抢救需求超过了大多数国家的医疗服务能力,因此在资源分配方面引起了相当大的关注,成为摆在每一个国家面前的伦理难题。在流行病学中,群体免疫被认为是可以控制COVID-19大流行的一种方式,本文主要从其可行性和伦理角度进行分析。

1 西方群体免疫策略

1.1 群体免疫的概念

2020年3月13日,英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯(Patrick Vallance)宣称将需要约60%的英国人口感染COVID-19以获得“群体免疫力(herd immunity)”[1],在社会上引发了巨大争议。“群体免疫”是指当一个群体中有足够大比例的免疫个体存在时,给予易感个体间接保护使其免受感染,从而使个体与个体之间的传播链被中断[2]。群体免疫需要人口中易感个体的比例低于传播所需阈值的点才能产生群体免疫的效果。科学家用来衡量疾病在人群中传播的一个核心参数是基本再生数(basic reproduction number,R0),它是指从1个病人传染到整个人群中的平均感染人数[3],一项研究分析认为R0值在2~3时,群体中50.00%~66.66%的个体被感染后才能形成对COVID-19的自然免疫[4]。此外,可以通过人工免疫接种形成对群体的免疫保护,尽管疫苗研发及接种工作取得了喜人的进展,但是我们仍然面临病毒发生突变和出现新毒株的威胁。

1.2 群体免疫策略的可行性分析

群体免疫的实现取决于多种因素:免疫人群的比例、免疫反应持续的时间以及病毒表位的稳定性[5]。较之前研究发现,瑞典实际获得免疫能力人口比例只有7%,并没有形成群体免疫[5]。群体免疫策略具有苛刻的前置条件,自然形成的群体免疫代价是更多的人被感染,这让他们不得不面对疾病和死亡的威胁。回顾历史,只有当有效且安全的疫苗接种达到阈值时,才能实现群体免疫的目标,从而改善公众健康、降低医疗保健的公共成本与疾病负担,同时也对那些因医学原因无法接种疫苗的个人形成最佳保护[6]19。在疫苗尚未全面接种之前,群体免疫必然面临着更多人被感染的问题,当传播的速度和规模超出卫生系统服务能力时,带来的不仅是疾病的伤痛和死亡,更会因此击垮现代社会的运行体系。

1.3 群体免疫的伦理分析

如果放弃群体免疫的幻想,那么势必要采取更加积极的防控策略,如免疫接种策略。为了便于讨论,本文仅从公共卫生伦理的角度展开分析。

首先,公共卫生伦理的一项核心原则是采取限制性最小的干预,这要求决策者选择最不妨碍个人实现自由的措施,如果有科学依据,允许具有免疫力且对COVID-19传播风险很小的个人重获自由,是符合这一原则的[7]。一项针对冰岛COVID-19病人的临床数据研究显示,COVID-19病人体内的抗病毒抗体至少能保持4个月,但能否给病人持续的保护仍未知[8]。病毒存在变异以及对人体内抗体的实验室检测也需要进一步验证其准确性,因此这一原则在目前看来尚缺乏确凿的科学证据。

其次,通过一定数量的个体接种疫苗形成群体免疫也相应会产生一定的负担,包括副作用或潜在的经济成本等。公平原则要求这种负担应该公平分配,让每个人合理地尽其所能,为履行集体或共同的利益作出贡献。但那些有免疫抑制、对疫苗过敏或因年龄不合适而无法接种疫苗的个人,如何免除义务也是需要研究的[6]50。

再次,群体免疫的伦理问题还涉及到个人自主与最佳利益之间可能存在的冲突以及个人自主与公共卫生之间的冲突。第一,从个人自主和最佳利益之间可能存在的冲突来说,当一个有能力的成年人认为接种疫苗不符合自己的最大利益时,有权自主决定不接种疫苗;第二,从个人自主与公共卫生之间的冲突来说,社区成员互相保护可以更好地避免疾病侵袭,但并没有明确的道德义务、法律义务或其他形式的国家强制;第三,最理想的应该是在全球范围内实现群体免疫,而不仅仅是在国家范围内[6]33。

从次,免疫接种中的“搭便车”问题,也应予以重视。像所有公共产品一样,群体免疫会导致“搭便车”问题,从社会重要性角度出发,免疫接种是要求个人为了公共利益作出选择,而不仅仅是为了自己的个人利益,但由于免疫接种存在着不良反应的风险,个人没有足够强大的动机来为群体免疫做出贡献。当寄希望于通过群体免疫形成保护,同时还可以完全避免疫苗接种带来副作用的人数过多时,就无法形成群体免疫,疾病会再次暴发[9],而“搭便车”者将免疫接种带来的不良反应风险转嫁给那些接受免疫接种的人,这一行为的道德基础显而易见是不公平的。

最后,此次疫情已经导致许多国家采取严格的限制性行动,付出了巨大的社会代价,因此,疫情防控的策略或措施在伦理和经济上均应符合效用原则。虽然通过自然感染建立对COVID-19的群体免疫在理论上是可能的,可能会让经济更快地复苏[10],但现实情况是,如果形成群体免疫需要60%的人感染COVID-19,势必容易引发社会恐慌,社会秩序将遭到破坏,而原本是想通过群体免疫来减轻医疗系统的压力,则会因为成千上万的感染者涌现而进一步加速医疗系统的崩溃[11]。从此前英国政府很快否认他们所要采取群体免疫的策略就可以看出,决策者并未做好准备为达到群体免疫所付出的代价公开透明地告知公众。

2 稀缺卫生资源竞争性配置

2.1 稀缺资源分配的伦理问题

当疾病大流行发生时,会对医疗卫生系统的稳定性造成一定威胁。在COVID-19疫情媒体通报会上,世界卫生组织总干事谭德塞表示,在对105个国家进行的一项调查结果显示,90%的国家卫生服务受到疫情的严重影响,这超出了所有国家现存物资和技术以及训练有素的人力/专业资源的服务能力。一些专业协会甚至政府,建议放弃使用这些稀缺资源去抢救患有如Ⅲ级或Ⅳ级心力衰竭、严重慢性肺病、终末期肾病和严重认知功能障碍的病人,理由是在公共卫生紧急情况下,这些病人的抢救会导致呼吸机被无限期占用,而那些经治疗后可以康复的病人则可能错失救治机会[12]。美国在呼吸机供应不足的情况下,在还没有关于急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)病人共用呼吸机的可靠效果证据的情况下,试图打破照护规范,建议使用单台呼吸机为两个或两个以上的病人提供支持,但是遭到包括美国麻醉师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)在内的几个主要医学会的联合抵制[13]。

在资源紧缺等紧迫情况下缺乏事先规划将浪费更多的资源、丧失病人和医务人员的信任,甚至导致不应有的生命牺牲[14]。对个体生命实行差异化评估,以确定抢救的优先顺序,具有一定的临床指导意义,但是它不应该在宏观层面成为政治决策的理由。在国家政治决策高度,必须以保障人的健康基本权益为出发点,仔细权衡指导个人关系的伦理价值观,以及基于特定群体需要的伦理价值观,以促进更多人的健康。

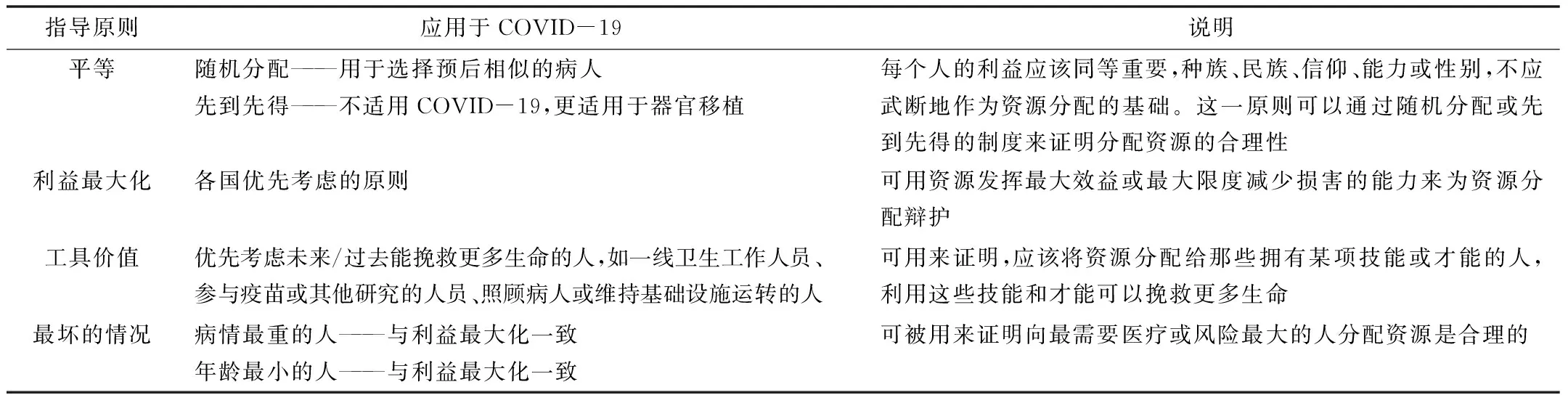

由于可能存在诱导需求,提供给医疗卫生的资源总是处于满负荷运转状态,这个问题持续已久,不存在经济上被广泛认同且伦理上可自圆其说的政策解决方案。因此在微观层面,对稀缺卫生资源的优先使用原则,已逐渐形成了基于文化历史、伦理道德的评估预案。但从分配公正的角度来看,每个人的生命价值不应因衰老和疾病而有所改变[15]。即使无法让所有病人都能够使用到这些资源,但至少要让每一种资源都必须用在根据现有临床证据表明能够真正受益的人身上,最终通过有限的资源挽救更多的生命[14]。事实上,没有一个标准能够涵盖所有与道德相关的伦理价值,所以当不是所有的病人都能有机会使用呼吸机或进入重症加强护理病房(intensive care unit,ICU)时,应该将多个标准整合到一个框架下,来思考哪些标准适用在COVID-19的流行中[12,14],见表1。

表1 COVID-19大流行期间稀缺资源的评估原则

在COVID-19大流行对卫生资源造成巨大挑战的初期,政府或卫生工作人员不能武断地将一些人排除在医疗卫生服务外,而是应该从宏观的政治和伦理层面进行考量。显然欧美等国的决策者根据成本效益在各种干预措施中作出了寻求利益最大化的选择,而未考虑复杂的伦理困境[16],也未能在最大限度地满足共同利益和确保经济社会顺利运转的前提下寻求效益与平等之间的平衡。

2.2 对年龄设限是否合理

年龄是微观卫生决策中,确定稀缺卫生资源优先使用者的重要参考变量,根据美国疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)的数据,80%的COVID-19死亡病例是老年人,由于许多国家把工作重点集中在医院应急服务能力上,而无暇顾及接受老年人和残疾人的照护机构,养老院成为COVID-19传播和死亡的重灾区[17]。

2020年3月,意大利麻醉、镇痛、复苏和重症监护协会(Italian College of Anesthesia,Analgesia,Resuscitation,and Intensive Care,SIAARTI)发布《可用资源和需求严重不平衡时期强化治疗的临床伦理建议》提出,在疫情大流行期间设定一个年龄限制,来禁止病人使用呼吸机和ICU床位,以便优先照顾预期寿命最高的病人[18]。该建议一经提出便引发了人们广泛的争论,虽然有可能在短期内缓解医疗资源紧缺的情况,但对医务人员职业精神及价值观产生了巨大冲击。同时,对死亡率和疾病预后的影响,除了年龄因素,其他如功能状态、认知状态、共病和虚弱程度等因素也至关重要[19],决策者和医务工作者不应将年长等同于身体衰弱,如英国国家卫生与临床优化研究所(National Institute for Health and Care Excellence,NICE)公布的COVID-19快速指南中,建议使用临床虚弱量表(clinical frailty scale,CFS)评估病人的身体虚弱或健壮水平以进行筛选,从而做出适宜的照护决定[20]。

3 中国和欧美抗疫的伦理启示

COVID-19的全球化流行,不仅严重威胁人类生命和健康安全,同时对世界各国的政治观、安全观和价值观产生强烈冲击。英国在疫情暴发初期由于缺乏有效的应对措施,导致COVID-19死亡率曾长期居于欧洲榜首,最终当英国正式宣布实施全国性封锁时,已经错过了防控最佳时间[21]。瑞典考虑到民众意愿及经济因素等,采取了一种相当于群体免疫的策略,只有中学和大学被关闭并建议老年人保持社交距离或避免社交,结果导致持续的高感染率和高死亡率,远远超过了丹麦、芬兰和挪威[22]。美国由于没有正式计划,混乱的联邦和州一级政府在严格限制策略和缓和措施之间摇摆不定,导致美国对可预测的病毒传播做出不可预测的反应[23]。相反,中国在疫情发生后,始终把人民生命安全和身体健康放在第一位,不惜一段时间内的经济下滑甚至短期“停摆”,也以对人民生命安全和身体健康负责,将降低死亡率、增加治愈率作为抗击疫情的首要目标,从出生仅30个小时的婴儿到年过百岁的老人,不计代价抢救每一位病人的生命[24]。

可以看出,在COVID-19高传播性的趋势下无论是缓解性策略还是放任性策略都带来了灾难性的结果,而采取相应措施来限制人身自由的防疫效果显著。现在需要对政府权力干涉个人行为的伦理学依据进行再讨论。首先,国家的行为应促进共同善,其中安全和福利最能体现出共同善的价值,而实现群体健康自然成为无可争议的共同善[25]。疫情防控中通过健康码对个人健康进行监测可以被看作维护共同善,因为它是为了所有人的利益。前提是需要公共卫生机构的充分监督以及个人和全社会的参与,否则这种共同利益就会面临风险。其次,不伤害原则是决策依据的底线。每个具有完全行为能力的个体都有行为自由权,除非其行为对他人造成了危胁。在疫情发生后,科学研究表明每个人都可能成为易感者,如果个人的行为会造成病毒的传播,政府就可以进行适当的干预,而具体采取何种干预措施则需要具体分析。最后,遵循生命至上原则。中国在疫情暴发后“不计一切代价”抢救病人的生命,这是在国家意志层面的决策,是总的指导原则,而西方国家则更多停留在技术层面,以功利主义原则决定防控措施,无法做到“不惜一切代价”抢救病人的生命[26]。

4 结语

生命伦理的本质是追求生命的善,应对COVID-19疫情,国际社会正在形成一种普遍的共识,不仅要使流行病曲线变平,更要考虑如何保护社会中那些明显处于弱势或者危险中的生命。任何一个国家的政府在行使保障公共健康的责任时,都应该将健康权和生命权作为抗击疫情的首要考量依据,无论是疫情的防控策略还是稀缺资源的分配政策都要坚持“生命至上”的人道主义立场。人民的生命权与经济生产不是一个简单的跷跷板,非此即彼,各国政府是否愿意“不惜一切代价救治生命”、是否有能力动员社会资源实施救治、是否有能力保持社会秩序的稳定,不同国家已经向历史递交了答卷。作为一种公共卫生事件,无论多么“科学”的生命价值评估,都不如无差别救治更人道,更符合文明生态的发展潮流。未来可以在国家意志层面寻找一种结合或契约的形式,形成足够的资源储备来保障所有公民的基本平等自由。