社会阶层与阅读趣味

——从出土《日书》的使用者说起

高佳敏

(东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春130024)

《日书》是一种古代社会用来选择时日、卜断吉凶的文献。20世纪七八十年代起,这种文献大量出土,材料日渐丰富的同时,学界对它的认识也逐步深入。许多前辈从文字学、历史学、民俗学等角度展开研究,成果丰硕。其中,关于《日书》的使用问题亦有许多讨论:有学者以地方统治为切入点,将使用动机与地方吏治紧密结合起来,如林剑鸣的“助政”说[1];吴小强认为《日书》“实际上就是日者用来决凶择吉的工具书”[2];琴载元则指出目前出土《日书》的主要使用者应是地方基层官吏,且与一般百姓一样,相信数术知识,积极利用《日书》[3]。

我们认为,想要讨论《日书》的使用问题,对其目前的出土情况进行梳理是非常必要的。尽管之前已有学者做过这方面的工作:何双全在《汉简〈日书〉丛释》(《简牍学研究》,1998年,第45-51页)中列举了十二批材料。李零亦在其著作中多次讨论《日书》,如《中国方术正考》(北京:中华书局,2006年,第151-171页)一书便对放秦《日书》、睡秦《日书》以及磨汉《日书》的具体内容做了一些分析,颇具启发意义。晏昌贵在《简帛〈日书〉的发现与研究》(《中国经济与社会史评论》,2012年,第1-31页)中梳理了多批《日书》的发现、整理、研究情况,在肯定学界研究成果的同时,还指出了当前研究存在的不足,十分中肯。此外,骈宇骞、段书安、陈炫玮、陆平等先生也整理过部分《日书》的情况。但是,重新梳理《日书》仍有意义:一方面因为近年陆续有新材料刊布,本文整理意在汇集各批材料,对其基本情况及时跟进,综合分析《日书》的整体出土情况及特点。另一方面在整理的基础上,可结合墓主、墓葬年代、同墓随葬文献等信息,对其使用问题的部分观点进行辨析。同时,结合同墓随葬的其他文献,进一步探讨墓主与墓中书的关系。

一 出土《日书》情况概述

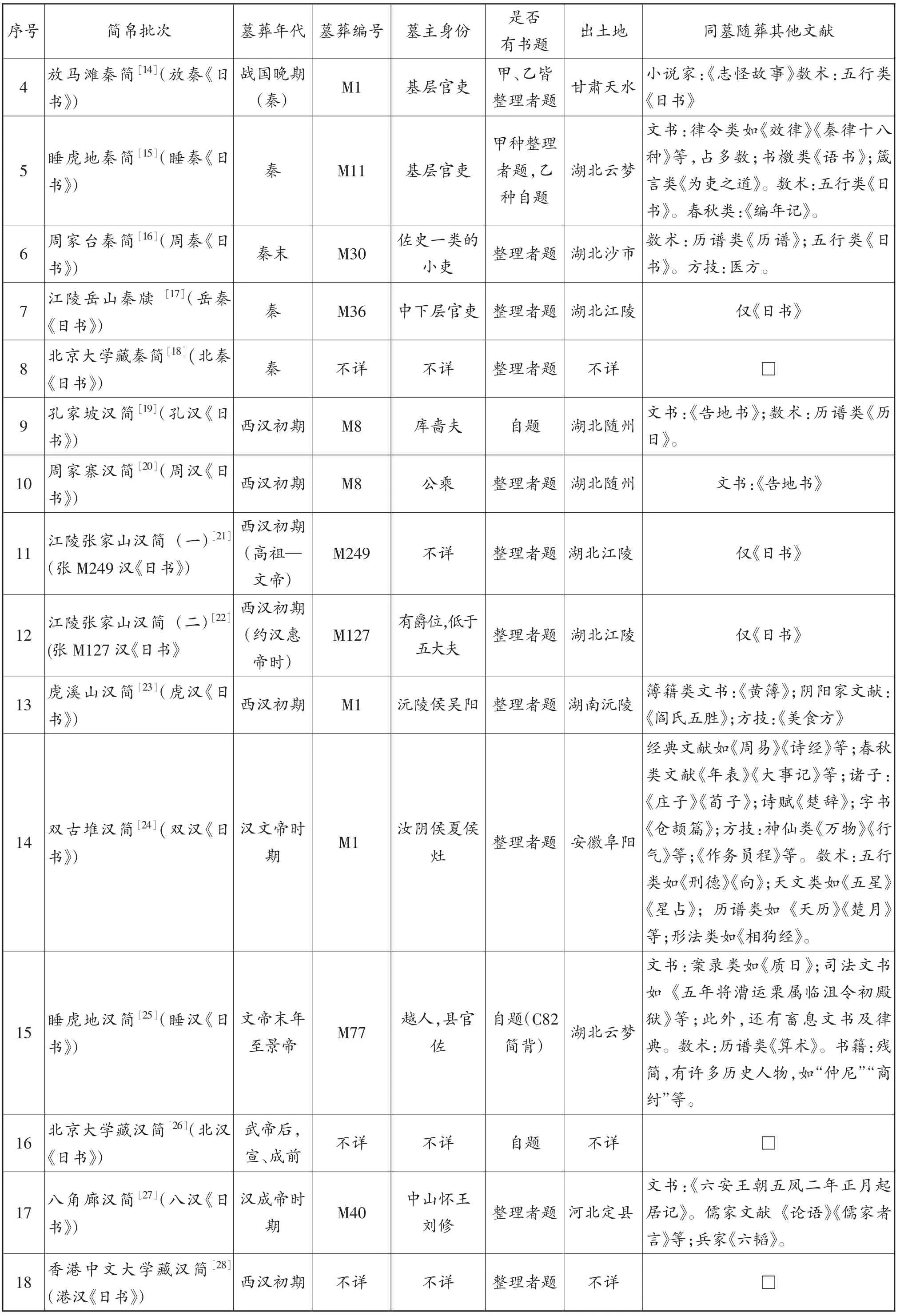

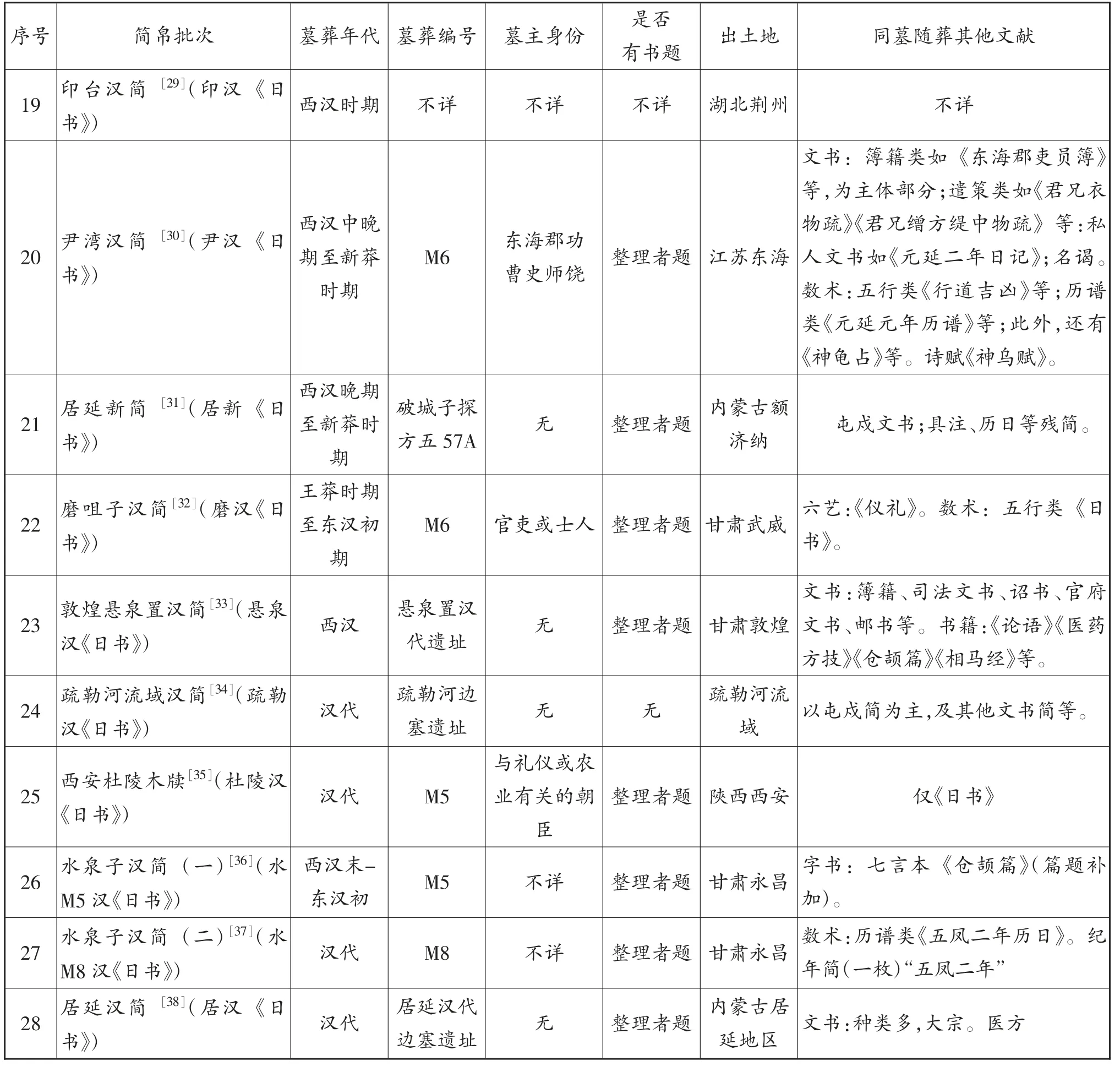

通过对目前出土《日书》梳理(详见表1),我们发现:从出土情况来看,《日书》在战国秦汉时期是十分流行的。目前出土的《日书》材料共有28批。其中,20批出自墓葬,约占总数的三分之二,4批来自汉代的边塞、邮驿遗址,这24批材料均为科学发掘品。另有4批是博物馆等机构于文物市场购藏的材料。从时间范围来看,战国晚期至东汉初期的每个时段都有发现,以秦末汉初居多。从出土地点来看,以湖北出土最多,睡秦《日书》、孔汉《日书》等重要材料皆出自该省。此外,甘肃、内蒙古、陕西、湖南、河北、江苏等省(区)亦有发现,可见《日书》出土地分布广泛。其中,甘肃出土的《日书》材料中,有两批发掘自汉代的邮驿遗址和边塞遗址,这表明该时期边塞和邮驿亦使用这种择日文献。先秦两汉时期的传世文献中亦有一些与《日书》相关的记载,如《墨子·贵义》云:“子墨子北之齐,遇日者。日者曰:‘帝以今日杀黑龙于北方,而先生之色黑,不可以北’”[4],可见战国时期已经有“日者”的活动了。东汉时期,王充批判“是以世人举事,不考于心而合于日,不参于义而致于时”[5],恰恰反映了汉代社会迷信择日之术的情况。出土文献具有偶然性,《日书》多次、多地、多来源的面世,且亦有传世文献的记载,说明这种文献在战国秦汉时期的社会中使用较为普遍。

表1 出土《日书》信息统计表

另外,各《日书》的文本结构和内容不尽相同,这些差异有助于我们全面认识这种文献的流传、使用问题。首先,文本结构方面。何双全曾指出,磨汉《日书》虽内容多残缺,但与秦简《日书》有明显不同。两者相近的内容,在秦简《日书》中都分列于建除十二辰各条和入月的每天之中,或归于专设的章节里,如“室忌”“裁衣”“吉凶”“嫁娶”等。而磨汉《日书》却都综合于天干地支之下行事[6]。又如水泉子M8发现的三枚宜忌简与历谱编在一卷,编联顺序是篇题在前,后接宜忌诸简,最后为全年历表。整理者称,这种将宜忌简同历谱编在一起的现象尚属首见。其次,内容方面。水M5汉《日书》的整理者称,该材料中的“记时名称和职官典守有不同于其他日书的地方”[7]。据已公布的简文,水M5汉《日书》中的职官名有“诸丞”“郡史”“长史”“御者”“畜官”“啬夫”“吏”“县令”等,与睡秦《日书》中常见 的“啬夫”“吏”“大 夫”“官 长”“使 者”“爵”“巫”“医”“贾”“乐”等名称多有不同。放秦《日书》、孔汉《日书》中的职官名与睡秦《日书》大体相同,不过,睡秦《日书》所记更为丰富。可见,水M5汉《日书》有其独特之处。魏德胜指出居新《日书》中有专门的“出入奴婢良日”,睡秦《日书》中则无[8]。除了不同墓的《日书》材料有差异外,同墓所出材料亦不例外,如睡虎地11号墓随葬的甲、乙两种《日书》就有许多不同之处。

何双全认为造成磨汉《日书》与睡秦《日书》存在差异的原因有两种可能:一是汉代《日书》不像秦时那样专门化,而是有所归并;二是该墓主人择抄了有关章节为己所用[9]。我们认为,除时间因素外,使用者摘抄内容以适应己需的现象在当时是有可能的。通过上述诸例,不难看出《日书》在流传过程中,内容和文本结构并不固定。虽然促使《日书》变化的原因有多个方面,但作为一种“开卷即见吉凶”的实用手册,其文本结构、内容安排与其使用者密不可分。再者,刘乐贤所言“《日书》并不是某一个人的著作,它只是当时流行的各种择日方法的汇编”且“内容复杂,形式不一”[10]诸语,为这种现象提供了合理的解释。

另外,通过梳理,我们发现出土《日书》材料本身存在一些问题,一定程度上给相关研究带来不便。第一,出土情况不佳。部分《日书》出土时残损严重,缀合困难。或文字已漫漶不清,导致简文内容不完整,往往只言片语,如八角廊汉简《日书》、睡虎地汉简《日书》等。第二,多数出土《日书》原无书题。目前仅4批材料自题“日书”,即睡秦《日书》乙种、睡汉《日书》、孔汉《日书》、北汉《日书》。其中,睡秦《日书》乙种是首次发现的自带书题材料,且墓葬信息完整、内容丰富。后来材料多通过与其比勘,补加书题。而一些零简由于没有书题,整理时往往不易区分。第三,相关信息不完整。出自墓葬的《日书》,因各种各样的原因,部分信息缺失,如墓主身份、墓葬编号不明,同墓随葬文献不清等。而自文物市场购藏的材料,则墓主、出土地点均无从知晓。第四,材料刊布问题。《日书》材料数量可观,但目前有很多没能及时刊布,仅在整理报告或是其他介绍性的单篇论文中提及部分内容,如水泉子M5《日书》、水泉子M8《日书》等。

续表

续表

二 出土《日书》使用问题辨析

前文已述,《日书》的文本结构和内容都不固定,故其有可能是使用者根据自己的使用需求抄录而成。目前出土的大部分简帛文献,是作为随葬品埋葬在墓中的。在有限的空间里,这些古书能占有一席之地,有其缘由。虽然目前我们难以全面知晓这种现象的社会原因,但墓中书作为随葬品的一部分,应与墓主息息相关,墓主一定程度上可能是墓中书的阅读者、使用者。

在发现《日书》的诸多墓葬中,可知墓主身份的共16座,可大致分为王侯墓、官吏墓、庶民墓三类。其中,基层官吏墓9座,王侯墓3座,庶人墓1座。基层官吏墓随葬《日书》的现象最为普遍,王家台、睡虎地、磨咀子等部分官吏墓中同时还随葬有律令、文书等文献。对这些官吏来说,《日书》与其公务所需的律令文书或许同等重要。林剑鸣曾指出睡秦《日书》中捕盗、徙官、谒见上司等内容都与官吏有关。就目前而言,其他出自官吏墓的《日书》也涉及这些内容。例如放秦《日书》、孔汉《日书》中都有记载占测盗者的简文。虽然具体内容不尽相同,但可说明当时社会对追捕盗者的重视。官府在追捕盗人时,或许会参考《日书》,其在基层官吏的日常工作中占有一定地位。汉代的邮驿、烽燧遗址出土的屯戍简中,往往混有《日书》零简,魏德胜认为边塞的《日书》简可能来自内地,因经常使用,不会随便丢弃,所以出土的都是残简[39]。这些残简的使用者应是戍边士卒,亦可说明,《日书》与基层官吏关系密切。

但是,林剑鸣先生“秦汉时代的官吏墓葬中,《日书》与律令共存与其说是偶然现象,毋宁说是一条规律”[40]的说法,有待商榷。由表1可知,有一部分随葬《日书》的官吏墓中,并没有发现律令简,而是书籍、历谱、字书、志怪故事等其他文献。我们认可《日书》与基层官吏之间有密切的联系,但是官吏墓中《日书》和律令同时随葬的现象,受多种因素影响,并不是定律。以尹湾6号汉墓为例,墓主师饶生前任东海郡功曹史。“功曹史”,《后汉书·百官志》载“主选署功劳”[41],即主要掌管吏员的考绩和升迁。故而,其墓中便以大量的郡级行政文书档案随葬,如《东海郡吏员簿》《东海郡下辖长吏名籍》等,并无律令文献。其中《东海郡下辖长吏名籍》一篇记载了东海郡所辖三十八个县、邑、侯国以及盐、铁官的长吏的官职、籍贯、姓名、原任官职及迁、除缘由。可见,墓中随葬文献的性质与墓主的身份、职务有密切关系。

琴载元提出当时的基层官吏是相信数术知识且积极利用《日书》的,其说可从。琴氏以睡秦《日书》为主,结合相关律令以及其他《日书》材料(《战国秦汉基层官吏的〈日书〉利用及其认识》(《史学集刊》2013年06期)一文中,用到了睡虎地秦简、放马滩秦简、孔家坡汉简、周家台秦简、尹湾汉简等5批《日书》材料)提出“目前出土《日书》的主要使用者是地方基层官吏”[42],这一说法迄今为止依然是正确的。但我们仍应注意,除基层官吏墓之外,庶民墓、王侯墓亦发现了《日书》材料。庶民墓只有1座,即九店56号楚墓,王侯墓3座,墓主分别为沅陵侯吴阳、汝阴侯夏侯灶和中山怀王刘修。作为随葬品,墓中书与墓主密不可分,所以,庶民、王侯也可能是《日书》的使用者。

三 从同墓随葬文献看墓主与墓中书的关系

李学勤先生很早便指出,“一批随葬的竹简,反映了墓主的思想和学术倾向”[43]。考虑到《日书》仅是墓中书的一部分,故而,我们还需结合同墓随葬的其他文献进行整体分析,才能大致勾勒出墓主生前的阅读情况。

除《日书》外,王侯墓中经典文献、史事、诸子、诗赋、方技、数术皆有涉猎,其中经典文献、诸子较为普遍。官吏墓中多为文书、数术文献,偶有诗赋、方技,史事较少且多与记录墓主生平经历的简文编在一册。庶民墓仅有十余支与农作物有关的衡制、量制换算简,即庶民墓中有数术、方技两类文献。整体上,贵族阶层墓中文献种类丰富,官吏、庶民则相对单一。

各墓皆有数术文献随葬,说明在古人心中,是把数术、方技“两类知识当作同一个知识系统来对待,就像今人尊崇科学知识”[44]。但究其细节,不同阶层阅读的数术、方技文献存在差异。

双古堆1号汉墓和周家台30号秦墓皆有方技文献随葬。前者墓主为汝阴侯夏侯灶,其墓中所葬的《万物》《行气》属于“神仙类”。《汉书·艺文志》:“神仙者,所以保性命之真,而游求于其外者也”[45]。后者墓主是秦时的一位佐吏,其墓中随葬了一些医药病方,属于“经方类”。《汉书·艺文志》解释“经方类”时云:“本草石之寒温,量疾病之深浅,假药味之滋,因气感之宜,辩五苦六辛,致水火之齐,以通闭解结,反之于平”[46]。可见,王侯追求的是长生求仙之法,基层官吏则从实际出发,注重对症下药。当然,这不是说贵族就不使用“经方”文献,长沙马王堆3号墓(关于3号墓的墓主,学界历来有争议:一种认为墓主是第二代軚侯利豨;一种认为是利苍之子,軚侯之弟。《长沙马王堆汉墓简帛集成》认为是“利苍和辛追之子”。按:不论墓主是利豨还是利豨之弟,可以肯定的是,作为第一代軚侯利苍之子,墓主也应属贵族)的随葬文献中,就有“经方类”文献,如《五十二病方》记录了当时的医方,将近300个,包括内、外、妇、儿、五官各科疾病。但除此之外,此墓中还有《却谷食气》等“神仙类”、《阴阳十一脉灸经》等“医经类”及《养生方》等“房中类”文献。与基层官吏相比,王侯贵族不仅仅满足于药到病除,更注重延年益寿、长生不老。他们阅读的方技文献理论性与实践性兼具,寄托着使用者渴望延长生命的心愿。

《汉书·艺文志·数术略》将数术文献进一步细分为“天文”“历谱”“五行”“蓍龟”“杂占”及“形法”六小类,《日书》即属于“五行类”。就表中各墓发现的数术文献来看,除《日书》外,贵族阶层,以汝阴侯夏侯灶墓为例,五行类、天文类、历谱类、形法类皆有。其中《五星》《星占》等天文类文献,不见于基层官吏墓和庶民墓。官吏墓则多见历谱类,如周家台30号秦墓《历谱》、睡虎地77号汉墓《算术》等,个别官吏墓中还发现了杂占类及蓍龟类。

天文学自春秋战国以来多被统治阶级垄断,战国秦汉时期成为一种为政治服务的占卜文化。目前来自墓葬的“天文类”文献共3批,除汝阴侯墓外,还有马王堆3号墓所出《五星占》《天文气象杂占》以及银雀山1号汉墓所出《占书》,前者墓主是王侯之子,而据李学勤推测,银雀山1号墓主或许是一位军事家[47]。不难发现,随葬“天文类”文献的墓主,其社会等级都比较高。《汉书·艺文志》云“天文者,序二十八宿,步五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也”[48],言明这类文献的观察对象主要是日月星辰。古人认为天象和人事是一一对应的,据《汉书·天文志》,凡是图文典籍记录的星辰“皆有州国官宫物类之象”,天象的变化具有警示、预测等作用。从上述“天文类”文献的占卜事项来看,几乎都与军国大事相关。出土的“天文类”文献很好地印证了《汉书》所载,如马王堆《刑德》甲篇中《日月风雨云气占》一章,是通过观测日、月等自然事物的变化来占测吉凶。“月食,其国贵人死,用兵者从所得者攻之,胜,得地”,是通过月食来占测战争情况。“攻城围邑,疾西风而城拔,东风不拔”,是据风向来判断城邑能否被攻破[49]。除此之外,亦有据下雨的时间占测军队的战斗状态、云气的颜色占测是否会遭遇战事等。可见,贵族阶层对于国家、战争的强烈关注,且为了观测准确,使用这类文献还需具备一定的专业工具及知识,如汝阴侯墓中便随葬有观测天象的仪器圭表等。

与“天文类”数术文献相比,《日书》显得日常化、易操作。它“把各种举事宜忌按历日排列,令人开卷即得,吉凶立见”[50],其使用者不需要掌握占测方法,只需翻书查询即可。同时,《日书》作为择日的实用手册,内容丰富繁杂,生老病死、衣食住行皆有涉及,总体上透着生活气息。因此,《日书》应是当时基层官吏、庶民普遍使用的数术文献,它在王侯贵族的阅读范围中仅占极少的一部分,重要性也是有限的。故而,王侯贵族墓中随葬《日书》的现象并不如官吏墓普遍。前文已述,《日书》在战国秦汉时期的社会中较为盛行,贵族阶层使用它很可能是受当时社会风气的影响。总之,各阶层墓中随葬文献的重合度是非常低的。王侯贵族墓中随葬的文献,一般数量众多、种类丰富、内容完整,且在具体文献选择、关注点等方面多与官吏、庶民不同。官吏、庶民墓中的文献相对单一,更偏向于实用性。

随葬书籍作为战国秦汉时期的一种普遍现象,其形成原因是多方面的,有社会原因,亦有个人原因。就个人原因来说,墓中书作为随葬品,无疑与墓主密切相关。王侯贵族对六艺、诸子青睐有加,与其社会地位、统治需要有关。官吏墓随葬的文书、律令,多与其生前的具体职务相合,也是一生仕途生涯的写照。庶民墓中的衡制、量制换算简,是农耕、赋税等日常事务的反映。诗赋、美食方、志怪故事等文献则一定程度上体现了墓主的个人爱好。可见,墓主的社会等级、职官、兴趣爱好等因素都会对墓中随葬的文献产生影响。墓主身份一定程度上,正是通过墓中书得以彰显。

综上,《日书》作为一种选择类文献,在战国秦汉时期是较为盛行的。从墓主身份来看,王侯、官吏、庶民墓中都有随葬《日书》的现象,所以王侯、官吏、庶民都可能是这种文献的使用者。联系其内容以及同墓随葬的其他文献综合考虑,《日书》在王侯贵族的阅读中并不占主体地位,重要性亦有限,基层官吏仍是《日书》的主要使用者。同时,墓中书与墓主关系密切,墓主的社会等级、职官、个人爱好等,对墓中文献的性质皆有影响。其中,社会等级是一个重要因素。这些墓中随葬的书籍共性与个性并存,功利性与精神青睐兼具,反映出不同阶层的阅读兴趣、阅读能力。并且,墓主的身份一定程度上也通过墓中文献得到彰显,这可能是墓中随葬书籍的原因之一。战国秦汉时期墓中为何将书籍作为随葬品,这个问题的答案是复杂而多样的。本文所论,仅就其中部分资料展开,并不能全面解释墓中随葬书籍这一现象出现的原因,因为在众多出土的随葬简帛中,亦存在不少特例,有待进一步研究。

——重返“五四”之一①