公安院校学生队列训练管理实证探析

——以F学院为例

王欢欢

(福建警察学院 公安管理系,福建 福州 350007)

一、文献综述

队列训练是公安院校公安教育训练的重要组成部分,是公安院校集体活动的重要组织形式,是公安院校学员警察素质的一种具体体现。强化队列训练是贯彻执行警务化管理制度的重要措施,是落实“从严治警,从严治校”的关键。田庆涛(2019)提出加强公安院校队列训练,能够达到塑造学生良好形象气质、强化过硬的作风纪律、培养顽强的意志品质和树立高度的集体观念,有力促进公安院校学生警务化管理[1]。梁杰(2017)分析了队列训练对警院学生心理素质提高的作用[2];乔春华(2010)认为,队列训练是强化警务化管理的需要和公安工作的需要[3];冯红新(2005)认为,队列训练是培养警察素质的重要环节,是大学生转向警察的必由途径,对学生管理起促进作用[4]。

2016年初,人社部等国家6部委联合下发《公安院校公安专业人才招录培养制度改革的意见》,明确提出以质量为本的基本原则,全面提升公安院校人才培养质量[5]。全新的招录体制对公安院校人才培养提出了更高要求,传统的警务化管理模式表现出越来越多与现实需求不相适应之处[6]。队列训练作为警务化管理的传统手段之一,在管理实践过程中,逐渐出现一些问题。马凯(2018)发现,队列训练等活动将学生用于学习的大块时间碎片化,难以保证有效学习时间及质量,部分学生备考期间还要忙于集合、队列训练等事项而影响学习效率[6]。尹冬东(2018)提出:公安院校学风不浓,主要存在于学生的一日生活制度中日常性事务太多,枯燥乏味,但又迫于压力不得不集中精力去完成,如队列训练等[7]。褚永红(2018)认为:当前公安院校队列教学中主要存在训练辛苦枯燥,学员不重视、课程安排不合理,训练成效不明显问题[8]。

针对队列训练效果不理想,与现实培养需求不适应情况,程勇(2014)通过实地调研认为:应该采取强化常规队列训练,改革创新训练课程体系,不断提升教员队列水平等对策来改善队列训练技能效果相对较差的现实[9]。褚永红(2018)提出:应该从加强思想教育、营造浓厚氛围、灵活组训方式、完善教学内容4方面提高学员参与队列教学积极性和主动性;王金年(2013)、于王婷(2016)、胡兆蕊(2014)、郭萍(2011)从普通高校队列训练角度,提出了改善对策。

二、问题的提出与研究设计

F学院是F省唯一一所公安高等学府。队列训练作为F学院警务化管理的主要措施之一,包括新生入学队列训练和在校学习期间的日常训练。新生入学队列训练作为高校入学的必修项目,是履行兵役义务的一种重要形式,由于时间集中,目标明确,管理问题比较常规,因此,本文涉及的队列训练主要是在校学习期间的日常队列训练。在校学习期间的日常队列训练是公安院校的特色,是利用白天课余时间、晚上及周末进行的队列训练。在日常训练参训过程中,学生出现了消极应付、积极性不高、训练效果不理想情况。那么,如何改善传统队列训练出现的问题,提高日常队列训练效果,从而提升学生参训积极性和主动性,实现警务化管理目标,形成自觉行为模式,这是迫切需要解决的问题。

本文以F学院学生为例,通过问卷调查和个别访谈,总结日常队列训练中出现的问题,分析影响日常队列训练效果的因素,结合管理理论,提出相关对策。问卷调查以“F学院日常队列训练安排情况”为主题,设计了学生倾向性、强度评价、效果评价、影响因素、提升对策5个一级指标。选取F学院18级学生作为取样单位,使用“问卷星”进行在线发放与填写,共发放问卷208份,回收有效问卷203份,有效率为97.6%。问卷数据生成,xlsx格式导入excel进行简单统计分析。个别访谈基于问卷调查的延伸。根据问卷调查收集到的定量数据,进一步提炼问题;通过访谈,得到更加具体的定性材料。访谈对象共10人,包括A、B、C 3个大队队长及随机访问的7名学生。内容主要包括日常队列训练效果、如何提升、态度看法等问题。

三、公安院校学生日常队列训练现状

作为纪律部队的预备队伍,公安院校较普通院校而言,对作风纪律、集体观念有更严格要求。作为公安院校,加强队列训练,除具有普通高校加强国防教育的共性外,能够规范学生以后的工作、学习和生活秩序,并为加强日常管理打下坚实基础,这与公安院校实行警务化管理的目标高度一致[10]。将队列训练的严格要求延伸到学生大学4年的工作、学习和生活,形成其积极主动的自觉行为模式,是队列训练的目的。通过调查,笔者发现在日常训练过程中主要存在以下问题。

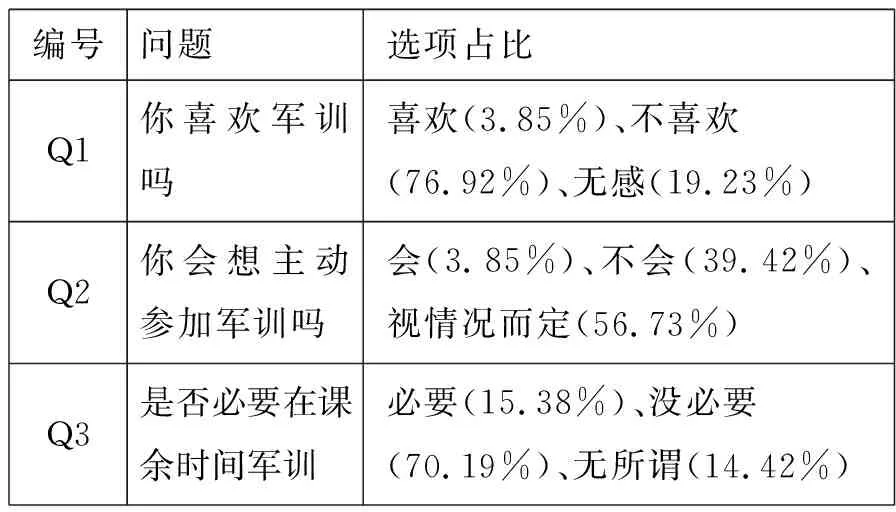

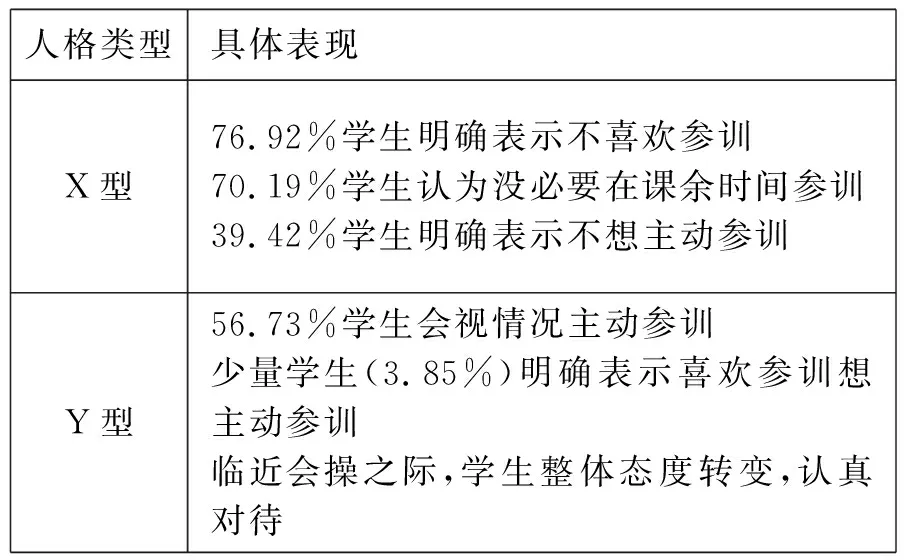

(一)队列训练积极性不高

在日常队列训练中,大多数学生产生了抵触心理,态度比较明显。调查统计结果表明,仅有极少数(3.85%)学生喜欢队列训练;“不喜欢”“无感”分别占76.92%、19.23%。极少数(3.85%)学生想主动参加队列训练;“不会”“视情况而定”分别占39.42%、56.73%;少数(15.38%)学生认为有必要在课余时间进行队列训练;“没必要”“无所谓”分别占70.19%、14.42%。

表1 学生对队列训练的态度

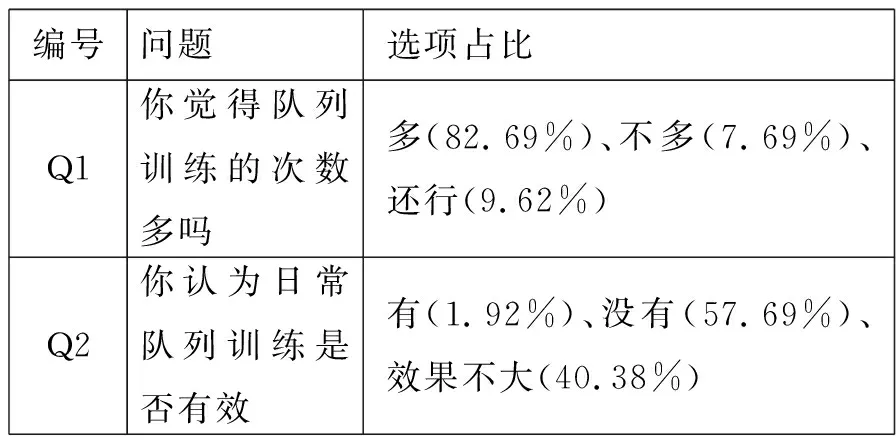

(二)队列训练次数多、效率低

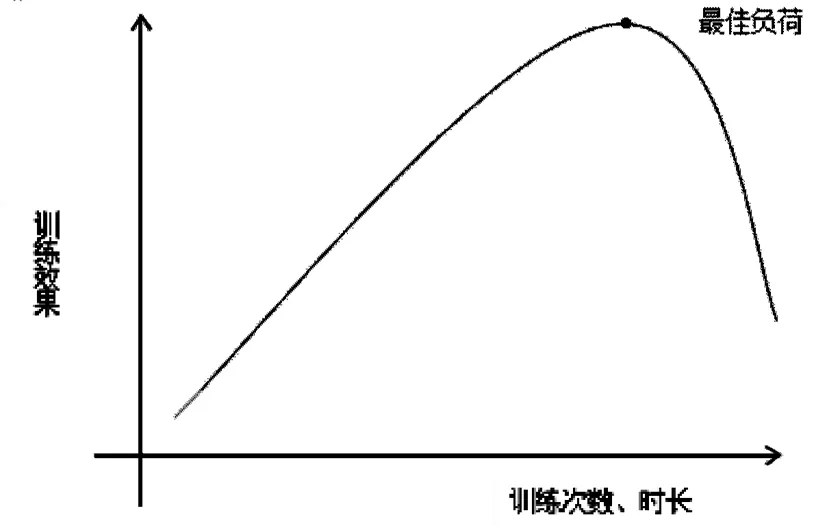

在问卷中,绝大部分学生(82.69%)认为日常队列训练次数太多;极少数学生(1.92%)认为队列训练有效,具体情况参见表2。通过对部分学生访谈,笔者了解到学生普遍认为负面情绪与倦怠心理产生的主要原因是队列训练次数太多,疲于应付,影响到训练质量。训练实践表明,训练次数若超过最佳负荷次数,学生呈明显疲态,导致训练效果下降,队列训练次数与训练效果呈倒U型关系(如图1)。大队在训练时间安排上可适当调整,比如,适当减少次数提高每次的强度,从而提高训练质量。

表2 队列训练次数与质量

图1 训练次数、时长与效果关系图

(三)学生潜在动机没有完全激活,主观认识不到位

通过访谈了解到,临近会操比赛的短时间内,在比赛荣誉激励下,学生会调整心态,较为积极地对待队列训练,主动付出时间和精力迎赛,训练效果显著提高。一方面,说明学生有较强的集体荣誉感,与平时形成鲜明对比;另一方面,也说明学生对队列训练认识不够到位,需要外部激励。而日常训练缺乏相关激励措施,导致学生消极应付,潜在动机没有完全激活。

(四)学生X型人格与Y型人格并存

美国行为科学家麦格雷戈提出的人性假设理论认为,人群大致分为两类,一类消极懒惰,不能克制自己,比较被动,属于X型人格;一类积极主动,能够自我管理和自我控制,属于Y型人格。结合问卷数据和访谈可知,学生既有X理论假设下的X型人格,对待队列训练的态度比较被动消极,又有Y理论假设下的Y型人格,在关系集体荣誉的会操比赛前期,能够及时调整态度,自觉主动参训。

表3 学生人格类型与具体表现

四、学生日常队列训练影响因素分析

根据问卷数据与访谈结果,在现状分析基础上,笔者进一步总结出日常队列训练的主要影响因素。

(一)训练次数、训练时长

首先,从训练次数看。一方面,队列动作标准的掌握和技能的形成需要长期、大量的实践,没有过硬纪律作风保证,很难进行。因此,队列训练要求十分严格,甚至极为苛刻[10]。由此,队列训练效果需要一定训练次数做保障。另一方面,训练次数过多,会占用学生大量课余时间与精力。学生生理上会超过极限出现疲倦状态,心理上因剥夺感产生抵触情绪。这会降低学生队列训练的积极性,对训练效果产生负面影响。另外,受训者在训练初期因为对新技能的新奇感而产生很高的训练热情,这一时期训练效果较好,掌握动作要领也非常快且比较准确。但随着训练时间增长,训练内容难度加大,受训者对队列动作的兴趣和神秘感也在逐步消失,他们的意志力也随之下降[11]。日常队列训练属于复训,对学生来讲没有新奇感,相对单调。随着训练次数增加、难度加大,学生逐渐产生倦怠心理。可见,训练次数与训练效果呈倒U型关系。其次,从训练时长来看,训练时长过短,训练强度太低,达不到队列训练效果;训练时长过长,训练强度太大,会超过被训者的身心极限。另外,从总体训练强度来看,训练次数减少情况下,可以适当增加训练时长、加大训练强度。

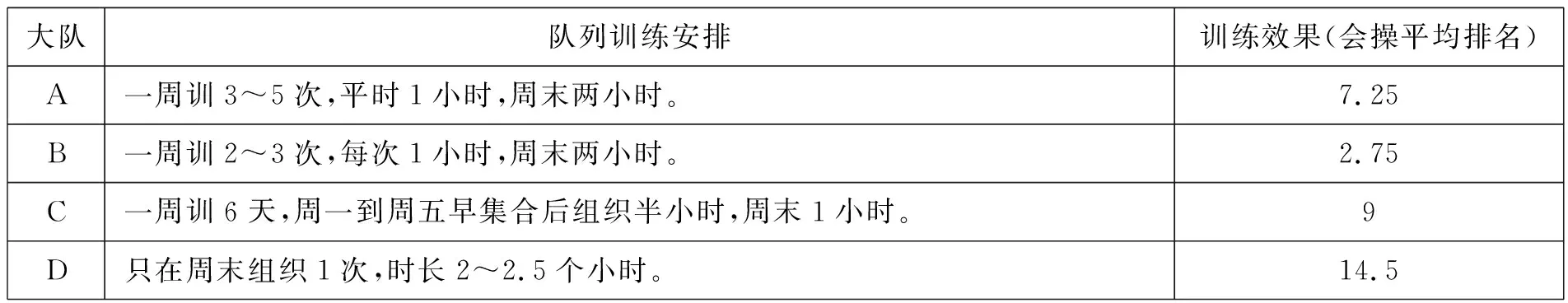

表4是部分大队队列训练安排情况与会操成绩对比。前两个大队队列训练安排次数适中,时长适中;第3个大队队列训练安排次数多,时长短;第4个大队队列训练安排次数少,时长长。结合训练效果来看,安排适中的两个大队效果相对较好。

表4 队列训练安排与训练效果

(二)激励因素

美国心理学家斯金纳提出,人的行为是对其所获刺激的函数,如果刺激对他有利,其行为就可能重复出现;如果刺激对他不利,则其行为就可能减弱甚至消失。激励因素分为外部激励和内部激励。在比赛荣誉激励下,学生能够调整心态,较为积极地对待队列训练,训练效果显著提高,说明外部激励对学生行为具有激励作用。而在平时训练中,大队倾向于强调队列训练次数,却未及时对队列训练进行有效验收,缺少激励因素设计。内部激励指的是行为本身的完成会带来成就感、满足感,从而激励行为再次发生。问卷数据显示,学生大部分不喜欢队列训练,觉得没有必要,由此可见,内部激励也同时缺乏。

在日常队列训练中,激励因素仅有最后的比赛荣誉这一外部刺激,缺乏大部分内外部激励因素,导致学生平时训练积极性普遍不大,消极应付,在临近会操比赛的短时间内,潜在动机被激活,态度才得以改变。

(三)其他因素

学生对队列训练的认识同样影响到训练效果。访谈结果与问卷数据侧面反映了学生对队列训练认识不够到位,对其重要性及目的缺乏深刻认识,这影响了训练的积极性。另外,不同大队间安排有差异,学生通过私下沟通对比,对训练心理也产生一定影响。

五、公安院校学生日常队列训练管理模式构建与对策设计

(一)构建X-Y管理模式,将人本理念嵌入学生队列训练管理

麦格雷戈的“X理论”认为,人是被动消极的,管理者要直接准确地给被管理者下达指令,减少被管理者对工作或者任务怠慢的机会,有助于提高工作效率;必须用强制、惩罚办法,才能迫使他们为实现组织目标而工作。“Y理论”认为,人是主动积极的,控制和惩罚不是实现组织目标的唯一方法,人们在执行任务中能够自我指导和自我控制,要给予尊重与信任,要采取“内在奖励”为主的重精神鼓励方式,充分激励和调动被管理者的工作积极性。因此,“XY”理论应相互结合,一来可以防止片面地以“X理论”对人的工作过程加强监督所导致的被管理者积极性低的情况出现;二来“X理论”也在一定程度上弥补了“Y理论”更适用于自我管控能力强的被管理者的局限性。两者相辅相成,共同作用于被管理者,在充分激发被管理者潜能的同时,也对其工作加强了监督和管理。也就是,在进行严格警务化管理的同时,应当适当结合人性化管理理念,将人本理念嵌入学生队列训练管理,形成X-Y管理模式,实现在加强学生管理的同时,激发学生积极性。

(二)基于X-Y管理模式的对策设计

具体来讲,在进行严格的队列训练的同时,可以通过以下对策,提升日常队列训练质量,提高学生参加训练积极性,促其围绕队列训练任务目标形成自觉行为模式。

1.合理安排队列训练次数、时长,提升训练质量

由前文分析可得,队列训练次数与效果呈倒U型关系。首先,大队组织队列训练的时候,不能为了会操成绩盲目增加训练次数,过多的训练次数反而会降低训练质量。在保证一定训练次数前提下,应结合学生身心状态,适当控制训练次数。其次,可以在保证训练总强度一定情况下,根据实际情况和学生需求,灵活安排训练次数与单次训练时长;或增加训练次数,减少训练时长。通过一段时间磨合,将训练次数安排在最佳负荷量。这样,一是能够提升单次队列训练质量,二是减少学生抵触情绪。

2.设计适当奖惩考评,激发学生内部认同

强化理论提出,愉快的刺激(奖励)会增加行为出现的频率,厌恶刺激(惩罚)会降低行为出现的频率。在临近会操评比的短时间内,学生态度发生转变,在预期荣誉激励下,学生潜在动机被激活,与平时训练相比效果显著提高,而平时训练中由于几乎没有相关奖惩考评,导致学生消极应付。可见,在平时训练过程中,也应设计适当的奖惩考评。包括:第一,对每次的训练成果进行有效验收;第二,对训练过程表现良好的学生给予口头表扬、对表现不好的学生给予口头批评;对多次表现良好的学生给予大队通报表扬,对多次表现不好的学生给予大队通报批评;第三,每周末可以进行大队内部会操评比,以区队或者班级为单位,激发学生积极性,以评促训;第四,将适当加训、减训作为对个人的奖惩等等。

通过外部奖励形成的强化效应,建立的是基础的外部相倚性。外部相倚性指外部条件对行为的强化,是行为强化的基础,外在的认同会对内在相倚性的形成起到或大或小作用。内部相倚性指行为本身对行为的强化。也就是说先通过奖惩考评,激活学生动机,扭转态度。更重要的是,在此基础上,逐渐让学生认识到队列训练对于准纪律部队气质塑造、作风形成及品质培养有重要作用。将外部强化上升到内部认同,最终形成主动自觉的行为模式,从“要我做”变为“我要做”。

3.加强与学生的沟通谈心,形成良性管理互动

霍桑实验表明,谈心能够改善劳动者士气,使人们更愉快地工作,提升工作满意度。同样,在队列训练期间,学管教师应加强与学生沟通谈心。通过谈心,一是做好学生思想工作,强化学生对队列训练重要性的认识,改变学生对队列训练的态度;二是在训练计划出台前可适当咨询学生意见,合理安排时间,尽量避免时间安排上的冲突,根据学生需要,做出更人性化安排;三是了解学生队列训练期间的思想动态并及时回应,做到知根知底,通过沟通,减少学生对队列训练的意见和不满,从而提高积极性;四是形成双向沟通的良性互动。通过沟通,收集学生意见、建议,让学生参与到管理中,学生在获得参与感的同时,增强自我管理意识、集体意识、大局意识。

4.打破传统时空限制,拓宽队列训练外延

传统常规的队列训练对学生来讲相对单调,加上日常训练属于复训,由于效用递减,学生失去了初学的新奇感。因此,教师可考虑打破传统时空限制,进行训练手段、时间、场所上的创新。训练手段方面,可以以传统训练为主,视频教学为辅,组织学生观看相关队列展示片段,例如国庆阅兵录像、三军仪仗队迎宾录像、援外教官训练录像等。感受挺拔身姿的魅力,进一步增加主观认同,实现模仿学习效应。训练时间与场所方面,可引入现代教学平台,实现“离开操场搞训练”,统一训练与自主训练相结合。例如,建立相关微信群,将训练过程、训练效果拍摄视频上传,学生互相观摩,互相点评。打破传统训练的时空局限,在集体时间无法协调、由于天气原因场地受限等情况下,更加灵活地安排队列训练,通过训练时间与场所的创新,提升学生新鲜感。在队列训练之余,可进行多样化的队列训练宣传、展示。比如开设相关公众号,抖音号,展示会操评比结果、队列训练成果、队列训练良好形象、队列训练温馨提示及相关文章、视频等,鼓励学生积极创作、投稿,分享交流队列训练心得体会、逸闻趣事。参与改变态度理论认为,积极主动的行动能够改变态度。通过丰富队列训练外延形式,弥补日常队列训练的单调性,让学生能够更主动积极参与其中,接受日常队列训练,提升队列训练效果。