火针联合阿昔洛韦治疗带状疱疹疗效观察

毛青青,李 萍,曹桂娴

(广州市红十字会医院中医科,广东 广州 510220)

带状疱疹是一种临床常见的感染性皮肤疾病,由致病微生物水痘-带状疱疹病毒 (Varicellazoster virus,VZV)再激活引起[1]。由于VZV感染主要侵犯皮肤和神经,因而患者主要表现为皮疹和神经痛症状,精神、生活和工作受到严重的影响[2]。目前,抗病毒药物(如阿昔洛韦等)是带状疱疹的常规治疗方法,虽取得良好的疗效,但存在为数较多的患者经治疗后神经痛症状缓解效果不佳。火针是一种通过使用烧红的针尖迅速向穴位内穿刺进而达到祛风散寒、温经通络之功效的中医外治方法,能够有效减轻疼痛[3]。由于目前火针联合阿昔洛韦治疗带状疱疹的相关报道不多,因而本研究将探讨火针联合阿昔洛韦治疗带状疱疹的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以2018年5月至2019年11月期间广州市红十字会医院中医科收治的带状疱疹患者为研究对象。病例纳入标准:①符合带状疱疹的临床诊断标准,中医参照《中医病证诊断疗效标准》[4],西医参照《皮肤性病学》[5];②年龄超过18周岁;③无火针禁忌证;④中途未退出研究及能完成随访;⑤签署知情同意书。排除标准:①近1个月内曾使用抗病毒药物及免疫抑制剂药物;②处于哺乳期、妊娠期妇女;③合并肾、心、肝等脏器功能障碍;④合并恶性肿瘤、严重感染;⑤对本研究所涉及相关药物过敏。共纳入76例,按照随机数字表法分为观察组(n=38)和对照组(n=38),对照组男21例,女17例,平均年龄(46.35±5.22)岁,平均病程(3.41±0.52)d;观察组男18例,女20例,平均年龄(47.24±5.17)岁,平均病程(3.36±0.47)d;两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。广州市红十字会医院中医科医学伦理委员会已审核。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组:患者在进行基础治疗的前提下加用阿昔洛韦滴眼液(国药准字H37021119,规格:8 ml∶8 mg)进行冷热湿敷每个部位2次,用纱布、红外线冷热湿敷,连续治疗7 d。

1.2.2 观察组:在对照组的基础上进行火针治疗[6]。器具准备:火针(由宜兴市中润陶瓷科技有限公司提供)、碘伏、酒精灯、脱脂棉球等。患者平卧,运用碘伏对病灶皮肤破损处进行消毒。使用酒精灯对火针进行灼烧,待火针呈现亮白后迅速点刺患侧夹脊穴及阿是穴,点刺点之间距离1 cm,点刺深度约2 mm,火针进针与出针应与皮肤表面垂直并快速进行。点刺完成,给予患者常规消毒。患者隔日进行1次火针治疗,维持治疗14 d。

1.3 观察指标 ①视觉模拟评分法(Visual Analogue Score,VAS):运用VAS,分别在治疗前以及治疗后3、7、14 d等时间点评估患者的疼痛程度。操作步骤:在纸上画长度为10 cm的直线,直线两端分别为0(表示无痛)、10(表示剧痛),0~10之间表示不同的疼痛程度,指导患者依据实际痛感在直线上能够反应自身疼痛程度处划下记号,此时记号所对应的数值为患者的疼痛评分;评分越高说明疼痛程度越深[7]。②治疗效果:治疗14 d后评估治疗效果,评判标准:痊愈:疼痛症状彻底消失,皮疹消退>90%;显效:疼痛症状明显缓解,皮疹消退75%~90%;有效:疼痛症状部分缓解,皮疹消退60%~75%;无效:疼痛症状不缓解甚至加重,皮疹消退<60%;总有效率=痊愈率+显效率+有效率[8]。③相关临床症状改善时间:记录患者的止痛、止疱、结疱及脱痂等相关临床症状改善的时间。④血清CRP、IL-6水平:在治疗前及治疗7 d后,检测患者的血清CRP(免疫比浊法)水平及IL-6(放射免疫测定法)水平。⑤不良反应及后遗神经痛:在患者完成治疗后进行为期3个月的随访,统计患者发生头痛、胃灼烧感、乏力等不良反应情况及治疗后出现后遗神经痛情况。

2 结 果

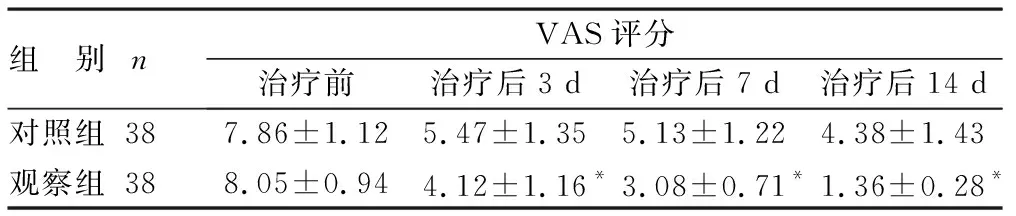

2.1 两组治疗前后VAS评分比较 见表1。与对照组相比,观察组的VAS评分更低,差异有统计学意义(组间效应:F=303.100,P<0.001),两组VAS评分均随治疗后时间的延长而呈降低趋势(时间效应:F=156.500,P<0.001),分组与时间有交互效应(交互效应:F=29.460,P<0.001)。

表1 两组治疗前后VAS评分比较(分)

2.2 两组治疗效果比较 见表2。与对照组相比,观察组总有效率更高(89.47%与65.79%),差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗效果比较[例(%)]

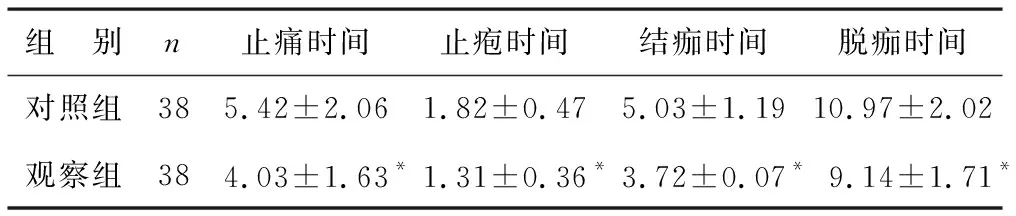

2.3 两组相关临床症状改善时间比较 见表3。 与对照组相比,观察组止痛、止疱、结痂及脱痂时间等均更短,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组相关临床症状改善时间比较(d)

2.4 两组治疗前后血清CRP及IL-6水平比较 见表4。治疗前,两组血清CRP、IL-6水平相比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组血清CRP、IL-6水平均低于治疗前,与对照组相比,观察组血清CRP、IL-6水平更低,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表4 两组治疗前后血清CRP及IL-6水平比较

2.5 两组发生不良反应及后遗神经痛发生情况比较 观察组发生头痛、胃灼烧感、乏力的患者各1例,发生率为7.89%(3/38);对照组发生头痛、胃灼烧感、乏力的患者分别为3例、5例、2例,发生率为26.32%(10/38);观察组总不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组和对照组发生后遗神经痛的患者分别有 1 例、7例,发生率分别为2.63%(1/38)、18.42%(7/38),观察组后遗神经痛发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

VZV的唯一宿主是人体,它由呼吸道黏膜到达循环系统后引发病毒血症,致使患者发生隐性感染或水痘。VZV可暂时潜伏在脊髓或颅脑神经节中,待机体抵抗力薄弱时立即发生激化并转移至该神经节所调控的皮肤内复制形成水疱,此时其中所涉及的神经产生炎症反应甚至坏死而造成神经痛[9]。因而受VZV感染的患者在炎症反应的作用下机体产生免疫应答,使血清IL-6水平升高,同时引起急性蛋白CRP水平急剧上升。后遗神经痛是带状疱疹常见的并发症,发生风险可随年龄的增长而增高,且可持续至皮疹消失后至少3个月。

火针通过点刺直接作用于患处,缓解组织水肿及减少液体渗出,改善血液循环,从而达到治疗疾病的目的[10]。阿昔洛韦属于核苷酸类抗病毒药物,分子结构中含有鸟苷,可靶向性到达病灶组织后被VZV胸苷激酶激活,生成三磷酸盐复合物,该复合物能够抑制甚至灭活VZV中的DNA多聚酶,使VZV内DNA合成失败,阻止VZV复制增殖[11]。本研究结果显示,观察组VAS评分明显降低,治疗的总有效率显著高于对照组,止痛、止疱、结痂及脱痂等时间均大幅度缩短,不良反应发生风险明显低于对照组,观察组后遗神经痛发生率低于对照组(2.63%与18.42%)。说明在火针与阿昔洛韦的联合治疗作用下,带状疱疹患者的疼痛得到有效缓解,加快了疱疹的止疱、结痂及脱痂的进程,促进了疾病恢复,治疗效果得到显著提高,且不良反应较少、治疗安全性较高,不易产生后遗神经痛[12-14]。治疗后观察组血清CRP、IL-6水平降低的幅度显著大于对照组,说明火针联合阿昔洛韦能够明显降低CRP、IL-6水平,促进患者炎症的改善,可能是因为火针联合阿昔洛韦可抑制淋巴细胞的增殖,减少IL-6的合成,由于CRP是在IL-6的调控下由肝脏细胞合成及分泌的,因此随着血清IL-6含量的降低,CRP的合成也随之减少,血清CRP水平降低[15-18]。患者炎症得到缓解,进一步促进止疱、疱疹结痂及脱痂等,为皮损愈合创造有利条件;同时有效减少了后遗神经痛的发生。后遗神经痛是一种呈火烧样、电击样的阵发性疼痛,如治疗不当,可严重影响预后,因此改善后遗神经痛是临床治疗带状疱疹的工作重点之一。姜彩霞等[19]研究指出,及早有效的抗病毒治疗能够改善后遗神经痛,提高治疗效果及促进恢复。火针联合阿昔洛韦,不仅发挥了阿昔洛韦对VZV的抵抗作用,还能够发挥火针的温经通络、祛风散寒功效,在抗病毒治疗的基础上调节血液循环,使患者皮疹消退、神经痛消失,同时缓解皮肤患处血肿、疏通血液,两者联合作用共同促进皮肤及神经细胞的恢复[20]。本研究由于为单中心研究,样本容量有限,导致研究结果可能出现偏倚,还需加大样本容量的研究进一步证实。

综上所述,火针联合阿昔洛韦治疗带状疱疹的疗效显著,能够明显降低患者的疼痛和促进恢复,发生不良反应及后遗神经痛较少,具有临床应用价值。