科技资讯

研究人员完成燕麦基因组草图绘制

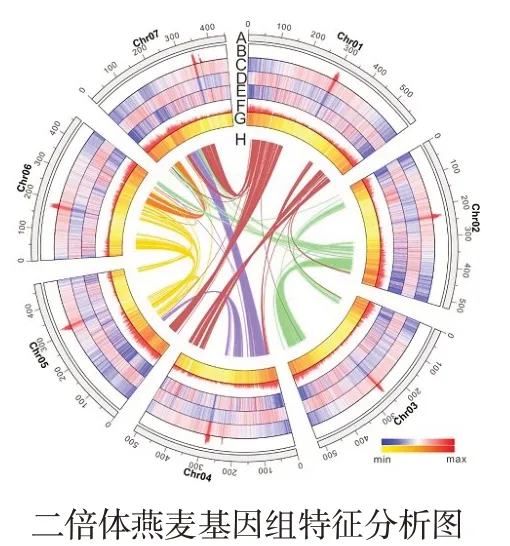

近日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心、中国科学院—英国约翰英纳斯中心植物和微生物科学联合研究中心韩斌院士团队与英国约翰英纳斯中心研究团队合作完成了禾本科、燕麦属一年生草本植物二倍体燕麦Avena strigosa基因组序列草图的绘制,并完整地解析了抗微生物防御化合物燕麦素的生物合成基因簇。5 月7 日,相关研究成果在线发表于《自然—通讯》。

真核生物中非随机组织的基因在基因组进化和功能中起着重要作用。绝大多数真核生物基因组中并没有操纵子,但它们又的确包含了一些序列不相关而功能相关并且在物理位置上成簇存在的基因。这些“类操纵子”基因簇中,最引人注目的例子就是植物体内合成特殊代谢产物的基因簇。已有证据表明,这些cluster 途径并不是通过微生物水平基因转移而产生,但目前人们对其真实的形成机制却知之甚少。燕麦素是燕麦属中特异存在的一类抗微生物防御化合物,其生物合成途径也是最典型的植物生物合成基因簇之一。

韩斌团队选用了能在根尖特异合成燕麦素的二倍体燕麦物种Avena strigosa,运用三代测序技术Nanopore 并辅助光学图谱技术BioNano DLS,以及Hi-C染色体构象捕获技术成功完成了该燕麦基因组高质量染色体级别组装,组装基因组3.53Gb,scaffold N50 高达73.4 Mb。燕麦基因组中重复序列大约占基因组的81.1%,结合从头预测、同源蛋白信息以及转录组数据共注释了34928 个高可信度基因。

这项研究基于组装获得的全基因组信息完整的解析了燕麦素合成基因cluster,确定了燕麦素合成通路的最后两个缺失步骤,并通过本氏烟草瞬时表达重构了整个合成途径。同时,研究人员还对基因簇的起源及不同燕麦品种间的差异进行了比较分析。基因组组装和DNA 荧光原位杂交(FISH)结果均表明,燕麦素合成基因cluster 位于1 号染色体长臂末端的亚端粒区域,并且该基因簇特异存在于燕麦属中。

专家表示,该研究工作为真核生物的基因组可塑性和适应性进化提供了新的见解,为改良小麦和其他谷物抵抗全蚀病和其他疾病提供了分子依据。(中国科学报)

全国杂交水稻双季亩产3000 斤项目在三亚首获丰收

2021 年 5 月 9 日,全国杂交水稻双季亩产3000 斤项目在三亚首获丰收,早造水稻测产取得亩产1004.83公斤的成绩。

2020 年11 月,杂交水稻早晚双季稻平均亩产在湖南突破1500 公斤(3000 斤)。2020 年 12 月,由袁隆平任首席科学家,全国杂交水稻双季亩产3000 斤项目在三亚启动。海南省在海口、三亚等地设置了6个示范试验点。

5 月9 日,位于三亚海棠湾水稻国家公园的示范点率先收割测产早造水稻。当天测产专家组由中国科学院院士、福建农业科学院研究员谢华安领衔。

测产的这批“超优千号”水稻在2020 年 12 月 16 日播种 ,2021 年 1 月13 日移栽,栽插密度为20cm*(20cm+30cm)。

现场选取3 个地块,实收毛谷称重后,考量机损、杂质、水分含量等因素,最终测得一类田1014.56 公斤/亩,二类 田 1009.45 公 斤/亩 ,三 类 田990.48 公 斤/亩 ,平 均 1004.83 公斤/亩。

为深化间接成本补偿机制改革,贯彻《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》的文件精神,《国家社会科学基金项目资金管理办法》结合我国实际,提高了间接费用核定比例,规定:国家社会科学基金项目间接费用一般按照不超过项目资助总额的一定比例核定。具体比例如下:50万元及以下部分为30%;超过50万元至500万元的部分为20%;超过500万元的部分为13%。

“有信心达成双季亩产3000 斤的试验目标。”项目责任专家、海南省农业科学院副院长曹兵介绍,收割完这批水稻之后,试验田将着手准备晚造水稻的栽培示范。

因为环境气温高、水稻生育期相对较短,海南种植的水稻向来非高产见长。谢华安说,如果海南实现两季3000 斤的目标,这将创造了一个好的模式,“既然这里能创造单位面积高的产量,其他地方同样可以学习应用这里的栽培模式,推动水稻的高产高效生产”。 (中新网)

新研究:多吃蔬菜水果有助于缓解压力

澳大利亚研究人员一项最新研究发现,多吃蔬菜水果能缓解心理压力,推荐人们依据世界卫生组织的建议每天摄入至少400 克蔬菜水果。相关论文已发表在欧洲临床营养和代谢学会官方期刊《临床营养》上。

澳大利亚伊迪斯考恩大学研究人员介绍,他们对8600 多名25 岁至91岁澳大利亚人的蔬菜水果摄入及心理压力等数据进行了分析。结果发现,每天摄入至少470 克蔬菜水果的人比每天摄入量少于230 克的人,压力水平要低10%。

研究人员表示,尽管食用蔬菜水果和人的压力水平之间的具体影响机制尚不明确,但蔬菜水果所含的营养素很可能是其发挥作用的原因。炎症或人体内氧化和抗氧化作用失衡导致的氧化应激状态,都是已知的会导致人们情绪低落、焦虑和有压力的因素。蔬菜和水果含有维生素、矿物质、类黄酮和类胡萝卜素等营养物质,可以改善人体内的炎症和氧化应激状态,有助于心理健康。

研究人员表示,健康饮食的益处很多人都知道,但不少人蔬菜水果的摄入量并不达标。此前有研究发现在青少年群体中,蔬菜水果摄入量与心理压力存在关联,而这项研究进一步证实了这一关联在所有年龄段人群中都存在,因此再次凸显富含蔬菜水果饮食方式的重要性。 (新华社)

如何“顶住”干旱?来看看这些植物的“求生”绝招

近日,兰州大学生命科学学院、草地农业生态系统国家重点实验室方向文教授课题组找到了植物在缺水状态下的生存“密码”。

课题组选取了在不同年降雨量地区分布的10 种锦鸡儿属植物作为研究对象。方向文介绍,锦鸡儿属植物是豆科落叶灌木,具有优良的干旱适应能力,在我国干旱和半干旱区广泛分布,是防风固沙的优良树种,在水土保持和荒漠化防治中发挥着重要作用。

但在长期演化过程中,锦鸡儿属植物的干旱适应性是如何形成的还有待揭示。

研究发现,在干旱胁迫条件下,即当植物缺水时,锦鸡儿属植物叶片有较高的水分传导安全性和有效性,并以此适应干旱生态环境。

方向文告诉记者,叶片表面上的气孔是植物与外界进行气体交换的“门户”,水分通过气孔向外扩散,同时二氧化碳通过气孔进入叶内,通过双方交换保证植物正常进行光合作用,将二氧化碳转化为碳水化合物固定下来维持植物生长。“当锦鸡儿属植物供水充分时,其气孔最大限度开放来充分进行光合作用;轻度缺水时,植物适度关闭气孔减少蒸腾来节水,光合作用速率略有下降;重度缺水时,气孔保持最低限度开放,植物仍能进行一定的光合作用,保证存活。”

课题组还发现,在夏季高温天气下,由于锦鸡儿属植物的叶片供水能力强,能满足干旱生境中强烈的水分蒸发需求,并降低叶片温度,提升植物抵抗外界高温的能力。同时,在偶发降雨后,叶片高效率传导水分,可使失水组织快速恢复。

“荒漠地区蒸发量大,植物缺水是常态。我们研究发现锦鸡儿属植物叶片密布毛状体,有很强的夜间吸收露水能力,吸收的露水能有效缓解缺水,使这类植物进一步具备了适应干旱生境的能力。”方向文说。

相关研究成果构建了植物适应干旱生境的理论体系,对我国乃至世界干旱和半干旱区的植被恢复和生态维持有重要借鉴意义。研究成果近日发表在《新植物学家》等期刊上。(新华社)

日本团队开发出适应气候变暖水稻

据《日刊工业新闻》报道,东京大学矢守航副教授等开发出适应地球气候变暖的高产水稻。该水稻在高温环境下的光合作用能力增强,生物质产出量较野生水稻提高约26%。

作物产量主要取决于其光合作用能力,但光合作用在高温下易受抑制。地球年平均气温每上升1℃,世界水稻产量就会减少17%。该研究小组发现导致高温下光合作用能力下降的主要原因在于固定二氧化碳的二磷酸核酮糖羧化酶(Rubisco)活性受损,但在采取措施增强Rubisco 活性后,Rubisco 的总量却会减少导致光合作用能力下降。

研究人员使用了源自玉米的耐高温活性化酶,并通过同时导入基因的方法避免基因之间在表达上相互干扰,成功培育出了在不减少Rubisco总量情况下活性酶增强约2 倍的水稻。通过对比发现新开发的水稻在25℃下与野生型水稻的表现差不多,但在40℃高温环境下,其光合作用速度比野生型水稻度快约20%,最终的植物体重提高约26%。

这一研究成果有助于弄清作物光合作用因气候变暖而受到抑制的机理,并在此基础上找到提高粮食和生物质产量的技术路径。相关论文发表于美国科学杂志《Plant Cell and Environment》。 (科技部)

中塞天然草药和新药研发联合实验室成立

塞尔维亚教育科学和技术发展部宣布,由上海药物研究所和贝尔格莱德斯坦科维奇生物研究所(“Sinisa Stankovic”Institute for Bi⁃ological Research in Bel⁃grade)合作的中塞天然草药和新药研发联合实验室成立。

该实验室的建成对塞和巴尔干地区具有重要意义,也是“一带一路”联合实验室,是加强中塞合作的重要一步,科研人员将结合双方的研究能力,发展天然制品在各领域的应用,开发基于自然资源的新药和医疗产品,同时维护生物多样性和可持续发展。实验室的工作还将改善塞尔维亚的基础研究设施。 (科技部)