我国空间环境天/地基监测平台的发展态势和展望

王 赤,陈志青,胡连欢,胡泽骏,薛向辉,徐轻尘,张贤国,李发泉,王 威,宗位国,杜丽芳,袁 伟,王一楠,刘正宽,丁宗华,郝永强0,张清和,罗冰显,王喜珍,龚晚林

(1. 中国科学院 国家空间科学中心,北京 100190;2. 中国科学院 地质与地球物理研究所,北京 100029;3. 中国极地研究中心,上海 200136;4. 中国科学技术大学 地球与空间科学学院,合肥 230026;5. 中国科学院 精密测量科学与技术创新研究院,武汉 430071;6. 中国科学院 国家天文台,北京 100101;7. 中国气象局 国家卫星气象中心,北京 100081;8. 中国科学院 大气物理研究所,北京 100029;9. 中国电波传播研究所,青岛 266107;10. 北京大学 地球与空间科学学院,北京 100871;11. 山东大学 空间科学与物理学院,济南 250100;12. 中国地震局 地球物理研究所,北京 100081;13. 武汉大学 电子信息学院,武汉 430072;14. 中国科学院大学 地球与行星科学学院,北京 100049)

0 引言

空间一般是指地球大气平流层以外的区域,也称为太空,在语义上强调与人类生存的关系。随着人类空间探索活动的延伸,有现实意义的“空间”所涵盖的范围逐渐扩展,目前最为人们关注和熟悉的是日地空间,包括太阳大气、行星际、地球磁层、电离层和中高层大气,其中地球磁层、电离层和中高层大气称为地球空间[1]。中高层大气与低层大气以十几km 高度的对流层顶为界。

空间环境被称为除陆地、海洋和大气以外的第四环境。日地空间环境受太阳活动(太阳黑子、耀斑、日冕物质抛射等)及内部耦合关系的影响,产生不同时间尺度的变化,这些变化分别被称为“空间天气”(短时间尺度变化)和“空间气候”(长时间尺度变化)。

从1859 年导致北半球电报系统几乎完全瘫痪的卡林顿事件以来[2],随着各类高技术系统的布局,灾害性空间天气导致的变电站烧毁、输油管道腐蚀、卫星异常或损毁、通信中断、导航失准等事件日益增多。通过对美国航空航天局(NASA)和美国空军以前发射的航天器的研究表明,大约有20%~25%的航天器故障与其和空间环境的相互作用有关[3]。空间天气的影响逐渐被人们所认知,各航天大国纷纷将空间天气研究与预报作为重要的国家空间发展战略之一。

人类对空间环境的观测有比较长的历史。较可信的太阳黑子观测数据可追溯到18 世纪50 年代;英国科学家吉尔伯特在16 世纪对地磁场开展了较系统的测量和研究,1600 年发表《磁论》专著;对极光的观测有着更悠久的历史,如古代朝鲜的极光观测[4]。第二次世界大战以后,随着火箭、雷达、数字信号等现代技术的发展,无论是地基还是天基空间环境观测都进入快速发展阶段——美国的“探索者1 号”(1958 年)发现地球辐射带,欧洲非相干散射雷达(ESCAT)的建设等,都是标志性事件。但这些观测都是偶发的、针对某一区域开展的单个物理现象的观测,未能对空间环境从整体上构成系统观测。

从20 世纪90 年代开始,人们逐渐认识到把日地空间作为一个有机因果链进行研究的重要性。各空间强国和国际组织纷纷制定系统性的空间环境监测计划,着重发展成体系的空间环境监测能力。

20 世纪90 年代,美国制定国家空间天气计划,预期21 世纪前叶建立空间天气监测体系,在物理和数值模拟上建立从太阳到地面的空间天气预报模式,实现常规和可靠的空间天气预报。欧洲空间局(ESA)主持制定了欧洲空间天气计划,而法国、德国、英国、意大利、俄罗斯、加拿大、瑞典、日本、澳大利亚等国家也都制定了各自的空间天气计划,瞄准对日地空间进行系统性监测的目标。与此同时,各国际组织也联合多国资源开展规模更大、综合性更强的空间天气探测研究。如:国际空间局协调组织(IACG)整合各国的空间探测卫星,形成新的“国际日地能量计划”(ISTP)全球联测;以NASA为首、多国参加的“国际与日同在”(ILWS)计划将在日地空间配置20 余颗卫星;2007 年—2008 年,为纪念国际地球物理年(IGY)50 周年,开展了国际日球物理年(IHY)、国际极地年(IPY)等活动;从2010 年开始,联合国外空委在IHY 的基础上发起“国际空间天气倡议”(ISWI);国际日地物理委员会(SCOSTEP)于近期发起了动态日地耦合变化可预报性(PRESTO, 2020—2024)计划,主要瞄准时间尺度从秒到日、月的日地空间天气预报。

在天基监测方面,美国独占鳌头,优势明显,已经建立了覆盖太阳、行星际空间、磁层以及电离层的空间环境天基监测网,具有空间环境探测功能的在轨卫星超过40 颗,覆盖低、中、高轨以及日地引力平衡L1 点,可探测目前空间环境研究关注的所有要素。为了维持强大的监测和预报能力,美国计划将磁层监测卫星增加到100 颗。2018 年8 月发射的太阳探测器(Solar Probe+)标志着美国成为第一个对太阳进行抵近探测的国家。

在地基监测方面,国际上综合能力较强的地基监测设施主要有美国地基监测网、日本的地磁监测计划(MAGDAS)、加拿大地基监测网(CGSM),以及澳大利亚、欧洲和巴西的地基监测设施。美国的地基监测超越了其国境的限制,其南美地磁监测子午链(SAMBA)、中大陆地磁监测链(MCMAC)、数字测高仪网、太阳光学监测网(ISOON)等基本实现了全球监测。日本的MAGDAS由赤道监测链、子午线监测链组成,拥有遍布全球的50多个地磁监测站点。加拿大、俄罗斯、澳大利亚、欧洲和巴西主要在各自境内建立设施,监测要素较全面,整合程度不一。各国际组织也积极开展地基监测能力的整合,成功的项目包括INTERMAGNET、CEDAR、SuperDARN等[5]。

可见,多国的空间环境监测能力发展迅速,且呈现出空间天气连锁变化多要素、网络化、天地一体化、资源整合及国际合作等发展趋势。我国的空间环境天/地基监测能力正是在这样的国际大背景下逐步发展起来的。

1 发展历史

1.1 国际地球物理年(IGY)之前的情况

对空间环境的记录,在我国有很久远的历史:世界最早的太阳黑子记录出现在东汉建武四年(公元28年);北宋的沈括(1031—1095)在《梦溪笔谈》中对磁偏角现象做出过描述;1405年—1433年,郑和七下西洋期间进行了详细的磁偏角记录[2]。但正式持续的空间环境观测,在我国起步很晚。

19世纪40年代至新中国成立,我国处于积贫积弱的状态,地基观测台站的建立由外国人发端。1870年俄国人在北京建成第一个地磁台,1874年法国人在上海徐家汇(1933年迁至佘山)建立地磁台(佘山台观测至今)。此外,英国人在香港(1884年)、德国人在青岛(1898年)、日本人在台湾(1915年)等地设立了地磁台。20世纪三四十年代,中国学者曾在南京紫金山、广西桂林雁山、重庆北碚(临时的)等地设台开展地磁观测[6]。

新中国建立之前,我国科学家在电离层观测研究方面做出了努力,自主研制垂测仪,并在多地开展了观测[7];1943年,国民政府在重庆建设电离层测高仪,开展电离层观测并为飞虎队短波通信提供保障;1946年,武汉大学设立武汉观测站。新中国建立后,1957年中国科学院(中科院)地球物理研究所与武汉大学合作,建设武汉电离层观象台(现为中科院地质与地球物理所观测站,位于武汉市黄陂区)。武汉地区的电离层观测从1946年一直延续至今,积累了70多年的电离层垂测数据[8]。

近代中国的太阳观测研究可上溯至20世纪初的佘山观象台开始的太阳黑子观测。该台站为法国天主教耶稣会于1900年建造,当年装备了号称“远东第一”的40 cm 双筒折射望远镜。1898年,由德国军队建立的青岛观象台(后为日本占据,1957年划归紫金山天文台)开展了太阳黑子观测。1934年,紫金山天文台初步建成后,开始系统进行太阳黑子和色球单色光目视观测。云南天文台(1972年前为昆明天文工作站)在新中国建立后不久也恢复了太阳黑子观测。

我国积极参与了1957年—1958年的IGY。IGY以及随后以卫星上天为标志的太空时代的开启,对我国空间科学特别是空间环境监测能力的发展起到至关重要的“催化”作用。此后,我国在天基和地基方面的空间环境监测能力开始并行发展。

1.2 国际地球物理年(IGY)之后的天基监测

1.2.1 卫星监测

1958年,中科院成立“581组”开展人造卫星的研制。1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功。经过几十年的发展,我国的航天事业取得了举世瞩目的成就。但到目前为止,专门用于空间环境探测的卫星很少,探测主要集中在“实践”系列科学实验卫星(1971年起)、“大气一号”卫星(1990年)、地球空间双星探测计划(“双星计划”,2003年、2004年)和电磁监测卫星(2018年)上。另外,一些返回式卫星,“风云”(1988年起)、“资源”(1999年起)、“北斗”(2007年“北斗二号”起)、“云海”(2016年起)等应用卫星以及“神舟”飞船(2001年“神舟二号”起)、“嫦娥”探测器(2007年起)搭载空间环境监测仪器开展了空间环境探测[9-10]。起初,受制于卫星发射数量,这种机会相当少,如“实践”系列卫星从一号(1971年)至二号(1981年)、四号(1994年),间隔都超过10年。从1990年代起,随着各类业务卫星的发展,空间环境天基监测能力才逐渐形成一定规模。

2011年,中科院空间科学先导专项启动,标志着我国空间科学事业进入新的发展阶段[11]。该专项按照预先研究、背景型号、工程任务3个大的阶段来推进各项空间科学卫星任务的实施。在空间环境探测方面,中欧合作的太阳风-磁层相互作用全景成像(SMILE)计划和先进天基太阳天文台(ASO-S)分别于2016年、2018年进入工程任务阶段,磁层-电离层-热层耦合小卫星星座探测计划(MIT)正处于背景型号阶段。

1.2.2 探空火箭与气球探测

伴随“两弹一星”的成功,我国具备了利用火箭开展探空的能力。1960年3月,上海航天局603 基地在上海南汇老港发射了我国第一枚自主研制的探空火箭T-7M。随后移师安徽省广德县誓节镇(中国航天第一镇,入选国家工业遗产)。此后6年间,进行了30多次各种类型和用途的探空火箭发射试验。位于海南省的发射基地从1988年就开始了火箭探空,陆续发射了几次。但20世纪90年代后,火箭探空活动基本上进入了停滞状态。“子午工程”一期[2,12]于2010年、2011年在海南开展火箭探空,并对发射场进行改造,为火箭探空事业的发展提供了有力支撑。中科院国家空间科学中心(空间中心)分别于2013年和2016年在海南探空火箭发射场发射了探空火箭。

除固定在探空火箭上的载荷外,我国从20世纪60年代开始利用从火箭上释放探空仪和膨胀落球的方式对临近空间开展探测,成功完成80多次探测试验,其中包括2011年“子午工程”发射的气象火箭。2015年,空间中心在“863计划”等的支持下开展新一代主/被动膨胀落球载荷的研制。2017年1 月,在新疆库尔勒完成膨胀落球飞行试验,获取了30~100 km 临近空间大气密度、温度、气压和风场原位探测数据。这是世界上首次结合GNSS(全球导航卫星系统)技术和主动膨胀落球技术的临近空间原位探测试验。在中科院空间科学先导专项支持下,空间中心从2018年起开展浮空气球平台的临近空间原位探测载荷研制工作,研制出电磁场探测器、电导率仪、太阳高能电磁辐射探测器、宽能谱中子探测器、中子辐射效应探测器、大气NOx气体分析仪、臭氧探测仪和声波瞬时风速计等临近空间原位探测载荷[13],并在青藏高原开展了多次飞行科学观测试验。

1.3 国际地球物理年(IGY)之后的地基监测

1.3.1 地磁监测

为了参加IGY 全球地磁联合观测,中科院地球物理研究所在20世纪五六十年代先后建立了北京、长春、拉萨、广州、武汉、兰州、乌鲁木齐等地磁台,与原有的佘山台共8个基准地磁台并称为中国地磁台网“老八台”[6]。地磁观测作为地震前兆的一种观测手段,在1966年邢台地震后得到迅速发展,陆续建立的地磁台站和测点逾百个。1981年,国家地震局(现中国地震局)对地磁台站进行规范,将地磁观测划分为基准台、基本台、区域台网和流动磁测,当时确定基准台15个、基本台28个。到2021年,中国地震局地磁台网总计约150 个地磁观测站[14]。另外,中科院地质与地球物理研究所也陆续在北京十三陵(始于1985年)、漠河(始于1988年)、三亚(始于1998 年)、南极中山站(始于1991年)、南极长城站(始于1987年)建立了地磁设备[15]。从1995年起,中国极地研究中心先后在南极中山站、北极黄河站、北极朗伊尔站、中国-冰岛北极科考站(冰岛站)建设地磁设备,并于2007年建立了南极中山站至昆仑站的地磁监测链。

1.3.2 中高层大气监测

因中高层大气探测困难,设备昂贵,我国对中高层大气的探测研究起步较晚。中科院大气物理研究所的香河站于1976年建成,针对中高层大气先后开展了臭氧总量观测、平流层高空气球科学实验,1980 年代末开始兴建大型VHF/MST 雷达。1990年代后,特别是进入21世纪以来,中高层大气地基监测快速发展,先后研制和部署了多部激光雷达、中频雷达、MST 雷达和流星雷达等设备。

1.3.3 电离层监测

我国于1953年至1956年期间,赶在IGY 之前,研制设备并先后建设了满洲里、长春、武汉、广州、海口、兰州和乌鲁木齐等台站,主要开展电离层垂测,形成由9个站组成的电离层垂测网。1959年,利用这些台站和苏联部分台站的数据,建立了电离层骚扰预报业务。1965年,中国电波传播研究所成立,基本接管了当时全国的电离层观测站。该所陆续建立的观测台站截至2020年已达到18个,其中主要部署自行研制的电离层测高仪。

其他开展电离层观测较多的单位包括中科院地球物理研究所(中科院国家空间科学中心、中科院地质与地球物理所、中科院大气物理研究所等单位的前身)、武汉大学、北京大学、中国科学技术大学、中国极地研究中心、中国气象局国家空间天气监测预警中心。中科院地球物理研究所于1952年在佘山建立垂测站,1956年为迎接IGY,在兰州、武汉和广州建立地球物理观象台,与武汉大学合作在武汉大学校园内建立武汉地球物理观象台。1986年,空间中心在海南儋州建立火箭探空基地,1987年该基地引入美国的电离层数字测高仪。中科院地质与地球物理研究所在2004年后陆续在漠河、北京十三陵、三亚等台站增加了电离层观测设备。北京大学于1984年成功研制了电离层高频多普勒频移监测仪,从1986年起长期运行于北京大学校园内[16-17]。中国极地研究中心先后建立南极长城站(1985年)、南极中山站(1989年)、北极黄河站(2004年),陆续设立了测高仪、闪烁仪等电离层观测设备。2009年起,中国气象局国家空间天气监测预警中心主要采用国内研发的电离层数字测高仪,并将其部署在新疆克州、青海都兰、广西南宁、陕西西安、湖北武汉、四川甘孜、福建厦门等观测站。

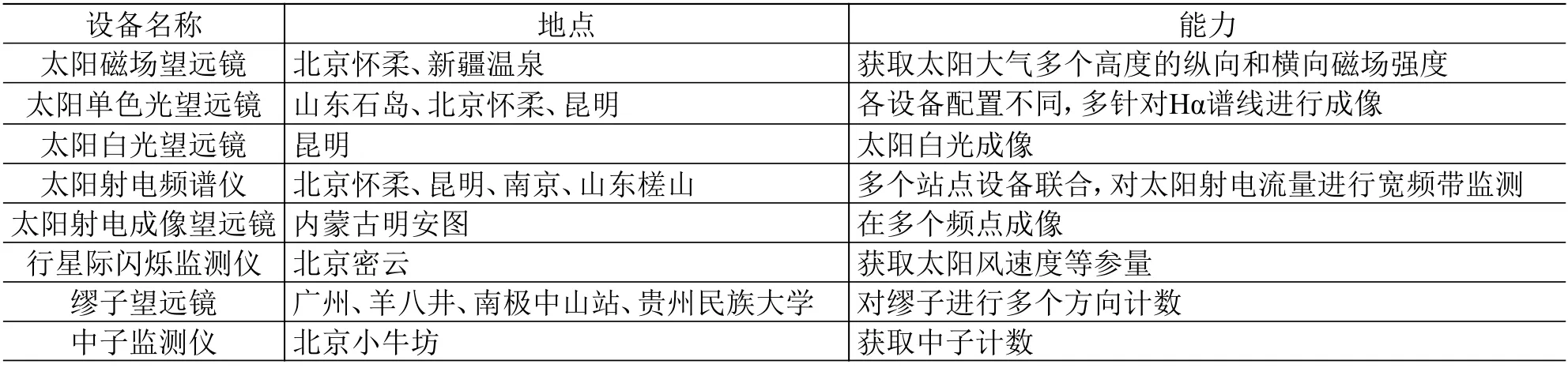

1.3.4 太阳、行星际及宇宙线监测

新中国成立以后,随着多个天文台的成立,我国的太阳监测能力大步提升。到20世纪70年代,这些单位基本都具备太阳白光、Hα、射电观测能力,在北京、南京、昆明形成多个太阳观测基地。20世纪80年代,又在乌鲁木齐建立了太阳观测设施。1966年国家天文台开始着手太阳磁场望远镜研制,1986年于北京怀柔建设成功。2016 年,“新一代厘米-分米波射电日像仪”(MUSER)在内蒙古通过验收并投入观测,为耀斑和日冕物质抛射等太阳活动研究提供了新的先进观测手段。目前国内还在使用的太阳射电频谱仪主要建设在北京(1996年)、南京(1999年)、昆明(1999年)、安徽蒙城(2014年)和山东槎山(2018年)。中国气象局国家空间天气监测预警中心基于业务需求,建设了太阳光球色球望远镜(山东石岛,2010年)、太阳射电望远镜(山东石岛,2011年)和太阳磁场望远镜(新疆温泉,2013年)。

行星际监测方面,国家天文台利用设在北京密云的50 m 口径天线开展了行星际闪烁监测(2010年起,属“子午工程”),也利用设在新疆的多个大口径天线开展了尝试性工作。

宇宙线监测方面,空间中心、中科院高能物理研究所、贵州民族大学等单位开展了宇宙线的监测研究工作,在广州越秀(1987年)、北京西北旺(1984年)、西藏羊八井(2007年)、南极中山站(2014年)、贵州民族大学(2015年)建立了宇宙线监测站。

1.3.5 综合监测系统

20世纪90年代,人们逐渐认识到把日地空间作为一个整体系统进行研究的重要性,着重考虑建立综合性的地基台站和观测链网。1993年,“子午工程”的概念提出,2008年作为国家重大科技基础设施开工建设,2012年一期建成运行。“子午工程”一期包括15个综合性台站、87台监测设备,实现对地磁、中高层大气、电离层以及行星际空间的持续监测,是迄今为止全世界地理跨度最大、综合性最强的空间环境地基监测设施。

进入21世纪,多个单位开始整合已有台站、形成网络化的监测能力,并补充监测手段、向综合台站的方向发展。

空间中心自主研发了全天空气辉成像仪和气辉光谱仪等设备。从2011年开始,30余台设备陆续安装在全国15个台站。在国际上首次构建了OH气辉观测网和OI气辉观测网[18]。

2004年,在中科院“知识创新工程”的支持下,武汉电离层观象台与中科院地质与地球物理研究所地磁台链整合,形成了北起漠河,经北京和武汉,南到三亚的纵贯我国南北的空间环境观测子午台链。2006年,在中科院“知识创新工程”三期野外台站网络建设中,中科院建立“日地空间环境观测研究网络”,包括漠河、北京、武汉、羊八井、儋州等10个台站,拥有电离层测高仪、流星雷达、激光雷达、地磁仪、重力仪和宇宙线监测仪等设备。

2012年,空间环境监测预警系统进一步整合中科院空间环境监测网、电科集团电波环境观测网等监测网络,融合39个台站、129台套设备。

2012年,中国大陆构造环境监测网络通过国家验收。该监测网络建立了260个GNSS基准站和2000个区域站,数据对外开放,为空间环境研究做出了重要贡献。从2014年起,中科院日地空间环境观测研究网络利用国内自主研制的设备,在我国和周边区域建立了流动GNSS电离层监测站点,目前站点数量超过50个[19-20]。

伴随综合监测链网的建设,承担数据处理、存储、贡献与应用的信息系统迅速发展。各监测网络都建立了自己的数据汇集、存储系统。科技部正推动国家科学数据中心建设,2019年获批的国家空间科学数据中心、国家极地科学数据中心将在我国空间环境监测数据的管理方面发挥重要作用。

在监测数据的业务应用方面,日地物理预报中心于1992年在北京天文台成立,中国气象局国家空间天气监测预警中心、中科院空间环境研究预报中心分别于2002年、2003年成立。数据应用出口的打通为天/地基空间环境监测平台的融合发展创造了条件。

1.4 小结

综上所述,我国空间环境天/地基监测平台的发展历史可大致分为如下几个阶段:

1)早期萌芽阶段(20世纪50年代前):主要在地磁、太阳、电离层等方面开展了零星的观测,台站和设施的建设大多以外国人为主,很多观测数据没有留存下来。

2)现代起步阶段(20世纪50—90年代):天基监测开始发展,但不成规模,也不持续;地基监测方面,多个单位开始有目的地建立空间环境监测台站,并持续运行。

3)综合发展阶段(21世纪):天基监测逐渐具备一定规模,地基监测进入门类齐全、链网资源整合或综合规划建设的阶段,天地一体化发展的基础得到夯实。

2 能力与现状

2.1 天基监测

目前,我国没有在轨运行的空间环境监测专用卫星。天基监测能力主要体现在“北斗”“资源”“风云”“云海”及电磁卫星等业务卫星,以及“神舟”飞船、“嫦娥”探测器搭载的空间环境探测仪器。这些航天器覆盖LEO、MEO、GEO以及探月轨道,搭载多类仪器,探测的环境主要包括高能带电粒子、低能带电粒子、中高层大气、磁场、太阳X 射线,关注的效应包括单粒子效应、卫星表面充放电、总剂量辐射等。在轨卫星数目超过30颗并将持续升级补充予以维持,对近地空间环境形成了初步的稳定监测能力。但对太阳和行星际关键点位(如L1点)的监测缺失,对高度100~300 km 左右的临近空间监测能力严重不足,导致我国在空间环境建模和预报方面还依赖于国外的数据[21]。

2.2 地基监测

2.2.1 地磁(电)监测

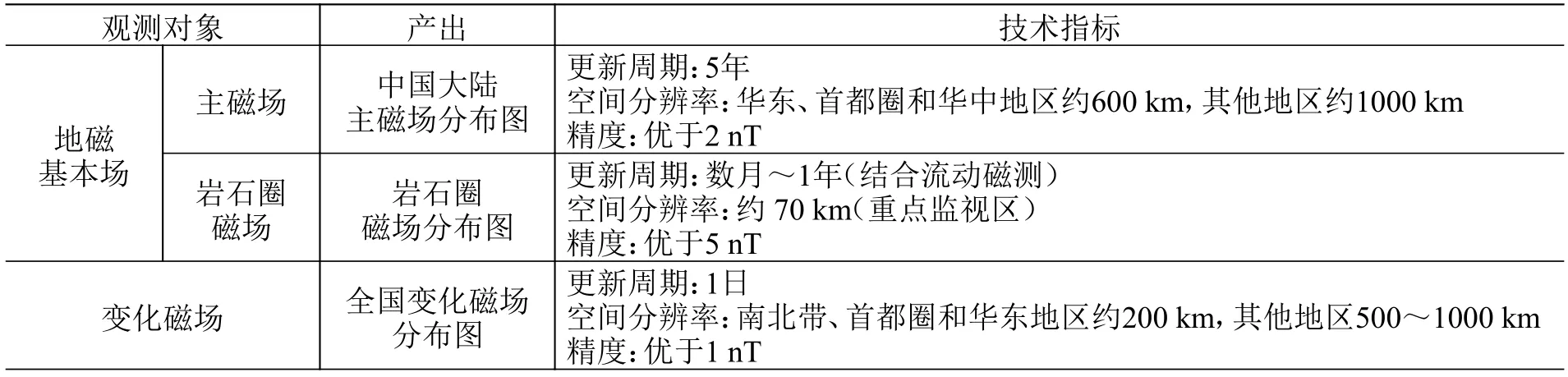

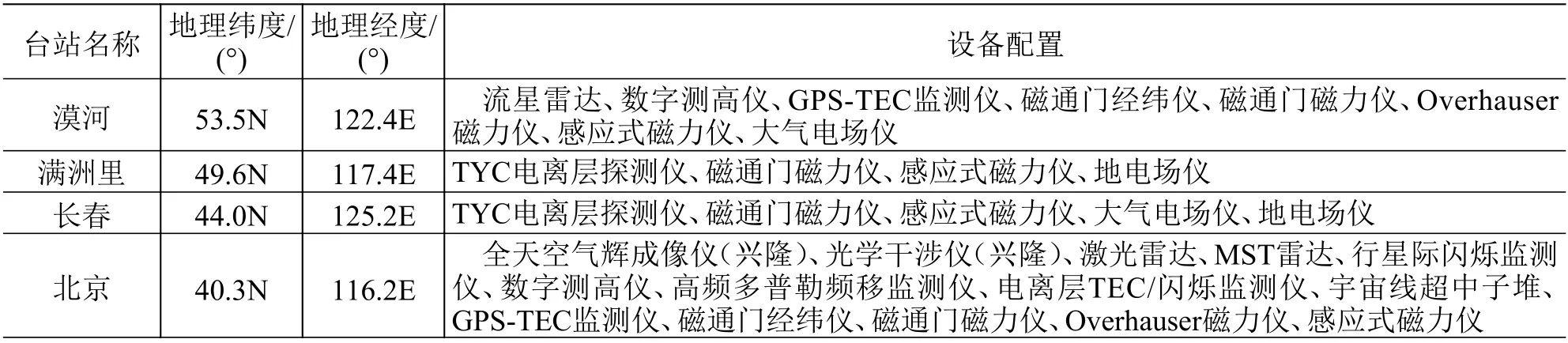

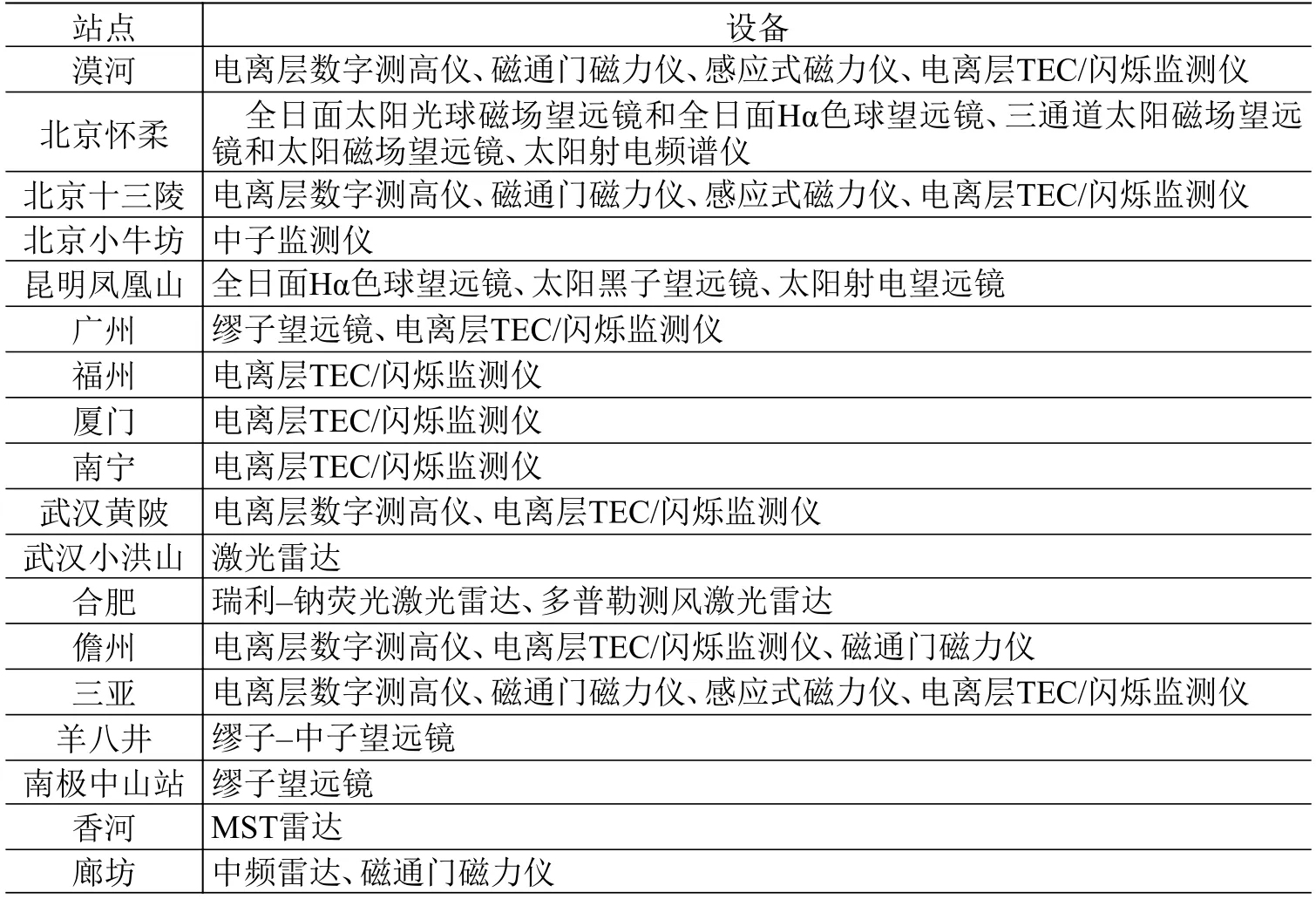

我国的地磁监测能力主要体现在中国地震局地磁台网(如表1所示[14])。该地磁台网由基准网、基本网和流动网3级构成,均采用规范的仪器配置。

表1 中国地震局地磁台网的基本能力Table 1 Main capabilities of geomagnetic monitoring network of China Seismological Bureau

基准网的主要功能是监测全国地磁基本场及其长期变化。现有46个基准站,在中东部地区平均站间距约600 km,在西部地区站点分布相对稀疏。基准站配置地磁绝对观测仪器和相对观测仪器。

基本网的主要功能是在全国地磁基本场基础上监测变化磁场及其短周期变化。现有97个基本站,在中东部地区平均站间距约200 km,在西部地区站点分布相对稀疏。基本站配置连续记录地磁场要素随时间变化情况的相对观测仪器和总强度绝对观测仪器。

流动网的主要功能是在地磁基准网基础上定期开展地磁场绝对观测,以提高地磁基本场及其长期变化的空间分辨力。现有1385个观测点,在中东部地区平均间距为70 km,在新疆、西藏地区平均间距150~200 km。流动网配备地磁绝对观测仪器。

其他地磁监测仪器包括:中科院地质与地球物理研究所在漠河、北京十三陵、三亚、南极中山站部署的地磁绝对观测仪器(磁通门经纬仪、Overhauser磁力仪)和相对观测仪器(磁通门磁力仪);空间中心在海南儋州和河北廊坊部署的磁通门磁力仪;中国极地研究中心在南、北极区部署的地磁观测仪器。

2.2.2 中高层大气监测

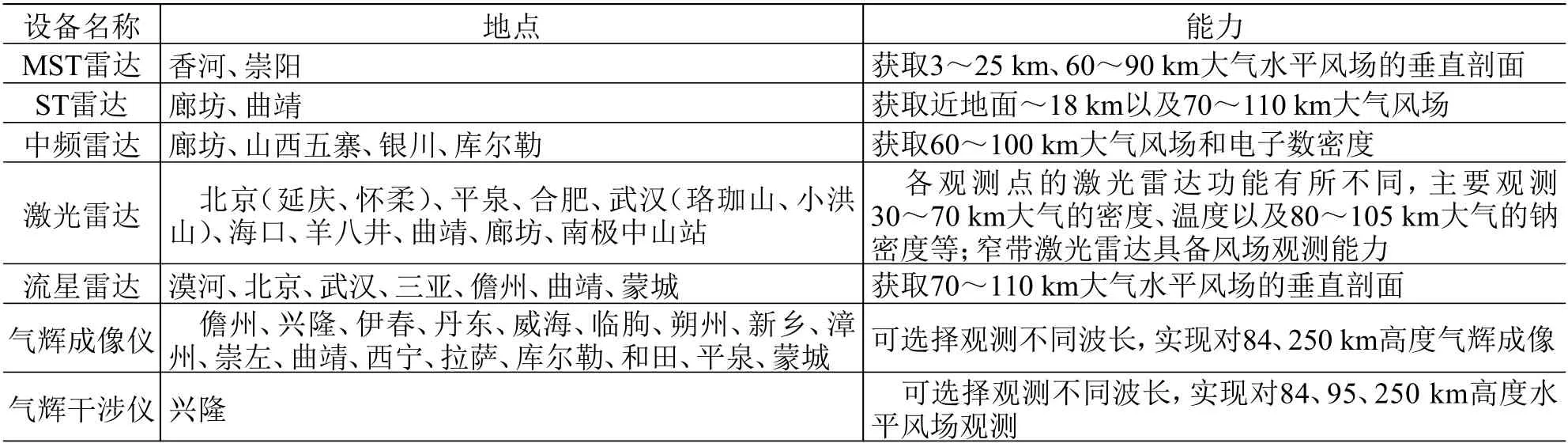

对中高层大气的监测主要采用MST 雷达、ST 雷达、激光雷达、流星雷达、气辉成像仪和气辉干涉仪等设备,获取大气温度、密度、风场或金属原子密度等参数。我国主要的中高层大气监测设备分布及探测能力如表2所示。

表2 中高层大气监测设备分布及探测能力Table 2 Distributions and abilities of Mid-upper atmosphere instruments

另外,精密测量科学与技术创新研究院、空间中心、中国科学技术大学等单位建设了车载多普勒测风激光雷达,可依据任务需求部署到指定地点开展观测。

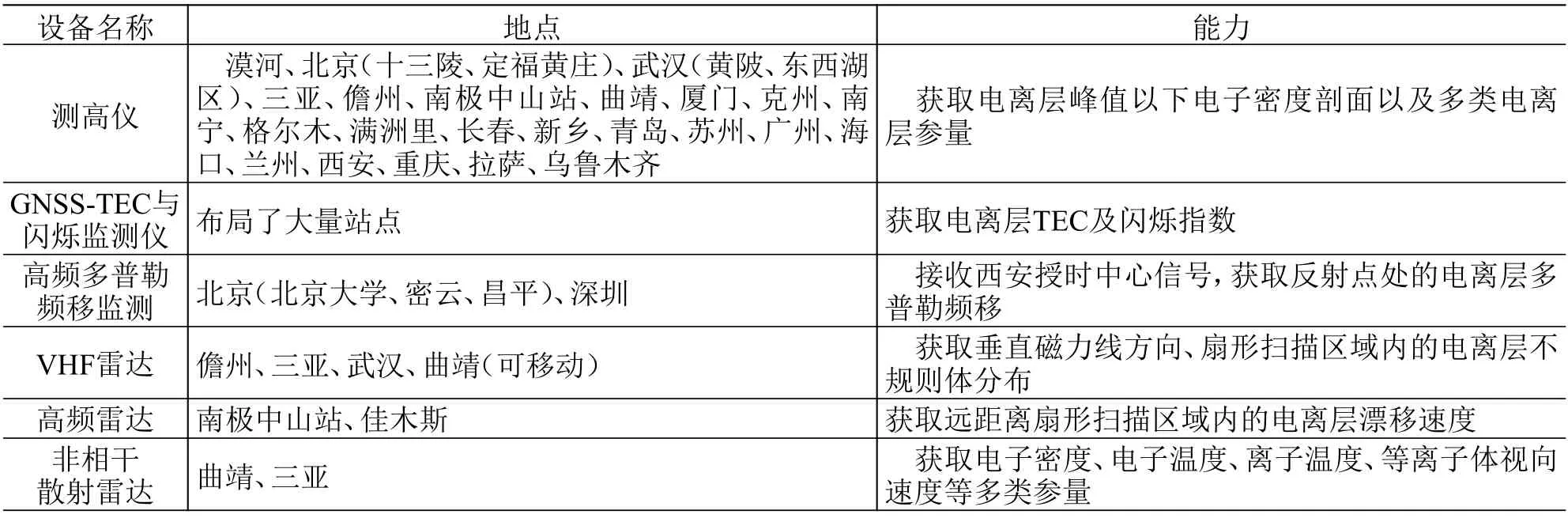

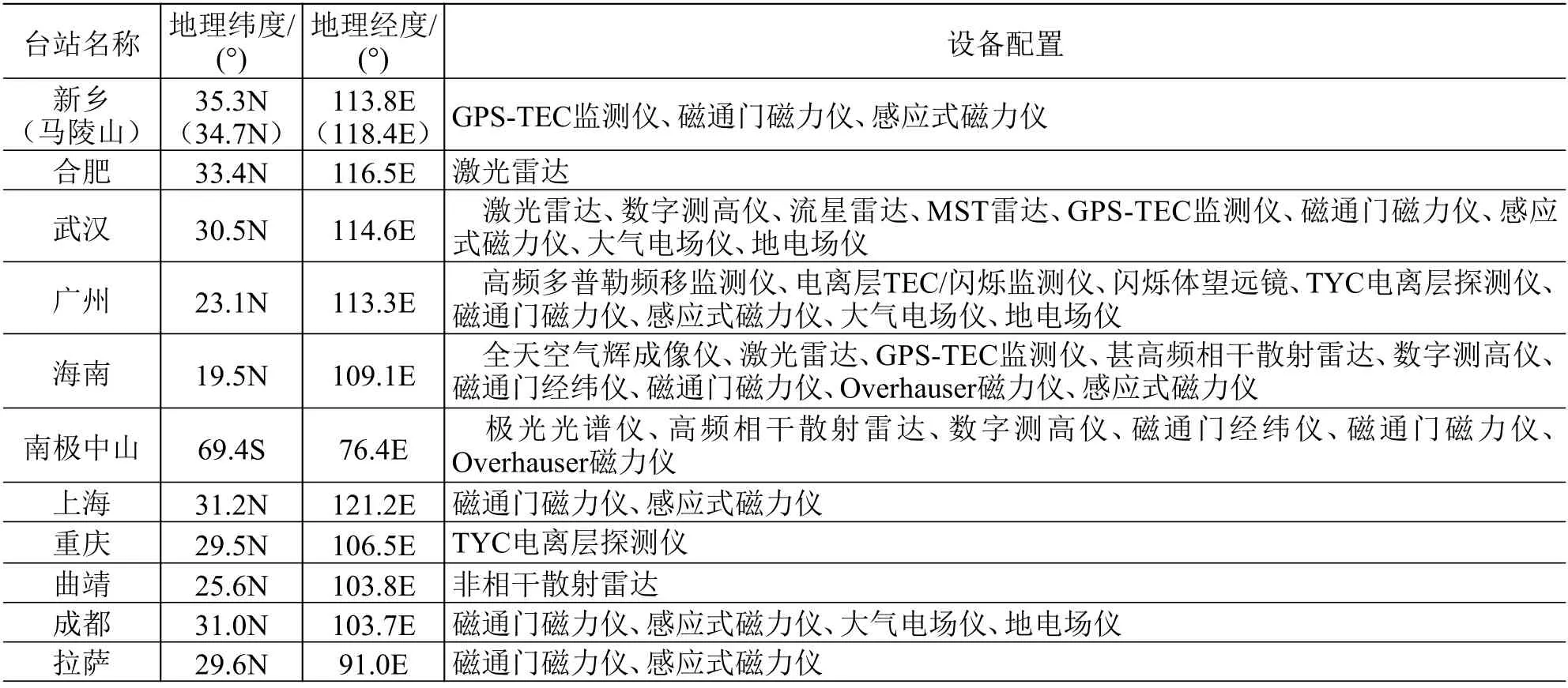

2.2.3 电离层监测

电离层的观测设备主要包括测高仪、GNSSTEC与闪烁监测仪、高频多普勒频移监测仪、甚高频相干散射(VHF)雷达、非相干散射雷达(ISR)和高频(HF)雷达等设备,获取电离层电子密度、TEC、大气温度、密度、风场或金属原子密度等参数。我国主要的电离层监测设备分布及探测能力如表3所示。

表3 电离层监测设备分布及探测能力Table 3 Distributionsand abilitiesof ionospheric monitoring instruments

2.2.4 太阳、行星际和宇宙线监测

对太阳的监测可采用光学或射电的方式;对行星际的监测主要是利用行星际闪烁来测量太阳风速度等参数;宇宙线的监测针对缪子和中子进行计数测量(区分方向或不区分方向)。我国太阳、行星际和宇宙线监测设备分布及探测能力如表4所示。

表4 太阳、行星际和宇宙线监测设备分布及探测能力Table 4 Distributions and abilities of instruments for probing solar,interplanetary and cosmic rays

2.2.5 极地与海外拓展

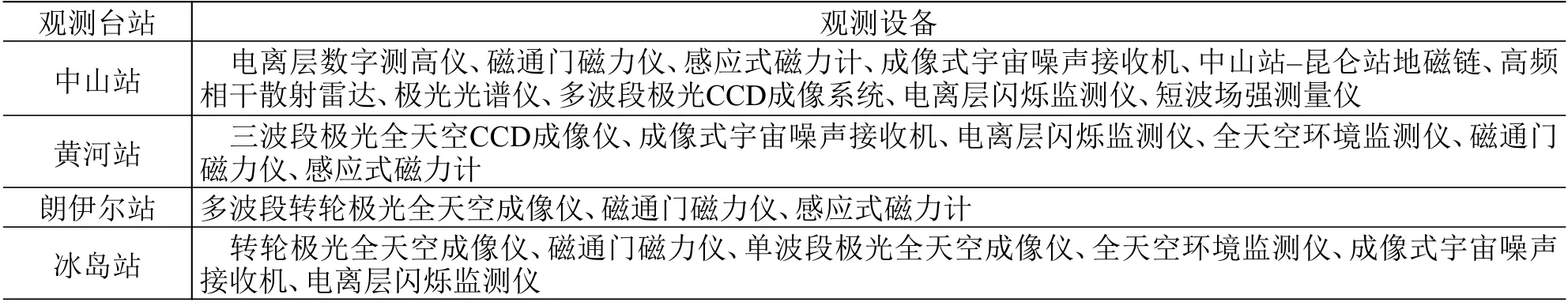

中国极地研究中心建立了南极长城站、南极中山站、北极黄河站,并通过国际合作在北极冰岛站和北极朗伊尔站进行了空间环境地基监测设备的部署。目前处于运行中的极地站点监测设备如表5[22]所示。

表5 极地站点的主要监测设备Table 5 Polar stations and major instruments

基于“子午工程”,空间中心与巴西国家空间研究院(INPE)联合建设“中国-巴西空间天气联合实验室”(简称中科院南美实验室),率先在巴西INPE园区内及附近布局了钠钾双波长激光雷达、电离层数字测高仪、电离层GPS-TEC与闪烁监测仪以及磁通门磁力仪。与巴西空间天气监测研究项目(EMBRACE)的监测资源联合,初步形成南美地区空间环境综合监测研究应用平台。

2.3 综合地基监测链网

随着我国地基探测技术能力的提升和野外台站的全国布站,针对特定科学目标和应用需求的观测链网应运而生。

2.3.1 东半球空间环境地基综合监测子午链(“子午工程”一期)[12]

“子午工程”一期于2008年开工建设,2012年建成,是迄今为止我国在空间天气领域唯一的国家重大科技基础设施,也是全世界地理跨度最大、综合性最强的空间环境地基监测网链。该工程沿东经120°、北纬30°布局15个综合性台站、87台监测设备,综合运用地磁(电)、无线电、光学和探空火箭等多种监测手段,可连续监测地球表面20~30 km以上到几百km 的中高层大气、电离层和磁层,以及十几个地球半径以外的行星际空间的磁场、电场、大气风速、密度、温度、成分、太阳风速度等空间环境参数(如表6所示)。

表6 “子午工程”一期台站与设备布局Table 6 Stations and instrument distributions in the China’s Meridian Project phase one

表6(续)

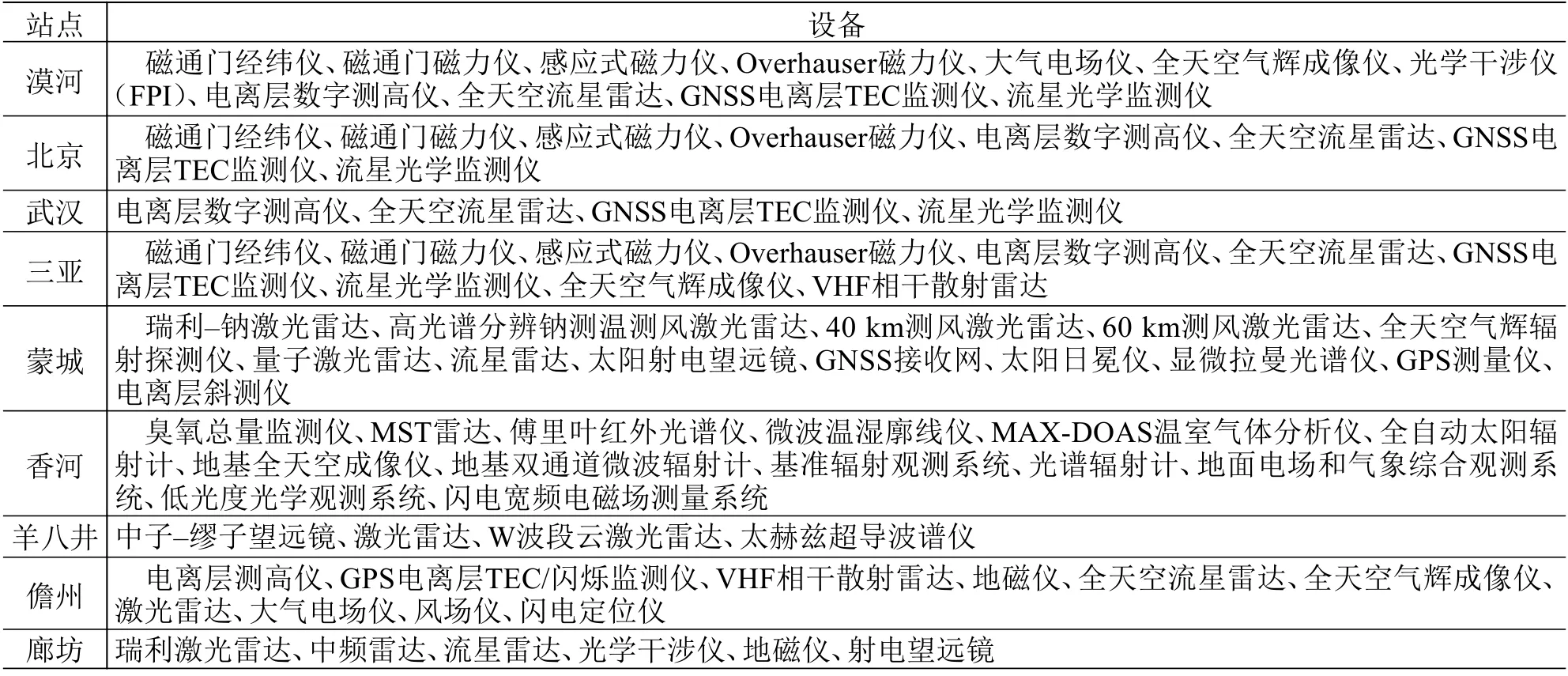

2.3.2 中科院日地空间环境观测研究网络[23-24]

中科院日地空间环境观测研究网络是通过整合中科院内各有关野外台站资源而建立的野外台站网络。其台站分布从北端的漠河,经北京和武汉,到南端的海南岛,采用多手段综合观测研究地球空间环境中的磁层、电离层、中高层大气以及地球磁场与重力场等空间环境状态和物理过程(如表7所示)。

另外,中科院地质与地球物理研究所基于中科院日地空间环境观测研究网络进行拓展,沿东经120°,北纬30°、北纬40°左右布局50多台兼容“北斗”信号的GNSS-TEC与闪烁监测仪,形成网络化监测能力。

中科院日地空间环境观测研究网络的数据中心由中科院地质与地球物理研究所负责运行,对网络中各台站的数据进行实时收集和分析,发布我国空间环境实时观测状态,并对各野外台站仪器进行管理。

表7 中科院日地空间环境观测研究网络站点和设备分布Table 7 Stations and instruments of Solar-Terrestrial Environment Research Network (STERN)

2.3.3 中科院空间环境监测网

中科院空间环境监测网包括19个台站和40多台地基监测设备,能够提供太阳、宇宙线、地磁、电离层和中高层大气等多种空间环境要素的监测信息(如表8所示)。所有台站设备的数据都通过专线网络传输到空间环境监测预报中心。

表8 中科院空间环境监测网站点和设备分布Table 8 Stationsand instrumentsof Space Environment Monitoring Network of CAS

2.3.4 多层次气辉监测网

由空间中心建设的气辉监测网,在全国15个地点布局气辉成像仪和光学干涉仪。通过观测不同波长的气辉辐射,可对85、94或250 km 高度上的气辉辐射进行观测,在250 km 高度上基本实现了全国覆盖。

2.3.5 中国地震局地磁台网

中国地震局地磁台网的设备布局和监测能力如前文所述。中国地震局地球物理研究所建立了地磁台网中心,负责数据的汇集、存储和共享(涵盖中国地震局地电监测网络)。

2.3.6 中国地震局地电监测网络

经过“十五”地震网络项目、地震背景场项目等计划的实施,中国地震局建立了世界上独具特色的规模化、规范化运行的地电观测网络,具有地电阻率、地电场及地磁扰动等观测手段。地电监测站网由83个地电阻率和112个地电场观测站构成,主要围绕大型活动断裂带分布,重点分布在南北地震带、华北地区和东北地区等地震多发区,在新疆和华东南地区也有少量分布。

2.3.7 中国气象局GNSS、闪烁监测网络

中国气象局建设的GNSS 观测站约900个,由气象专网汇集到气象信息中心,再分发给中国气象局大气探测中心和卫星中心,用于水汽和电离层TEC的解算。另外在我国辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建和湖北等省份建立了包含30多个站点的闪烁监测网络。

2.3.8 中国大陆构造环境监测网络(陆态网)

陆态网拥有260个GNSS连续观测站和2000个不定期观测站点,以及数据汇集、处理、共享系统。虽然陆态网的业务目标并不是空间环境监测,但其获取的电离层TEC数据可用于空间环境研究和应用。

3 发展规划

3.1 空间科学卫星

依托于中科院空间科学先导专项的SMILE、ASO-S等卫星计划已经进入工程研制阶段,MIT卫星计划正在进行背景型号论证。

SMILE卫星计划(如图1所示)的目标是探测太阳风-磁层相互作用的大尺度结构和基本模式。其采用软X 射线成像实现磁层顶大尺度成像探测,采用其他粒子和场探测器实现对太阳风和磁层的局地探测。SMILE 卫星预计2023年发射。ASO-S的科学目标为“一磁两暴”——“一磁”为太阳磁场,“两暴”为太阳耀斑和日冕物质抛射。ASO-S卫星预计于2021年年底至2022年上半年发射。

图1 SMILE 卫星计划Fig.1 SMILE satellite program

另外,在日地引力平衡点(L1点)部署卫星进行上游太阳风监测的卫星计划也已列入相关部门的规划。这类卫星计划在促进原创科学研究的同时,将为空间天气预报提供支撑。

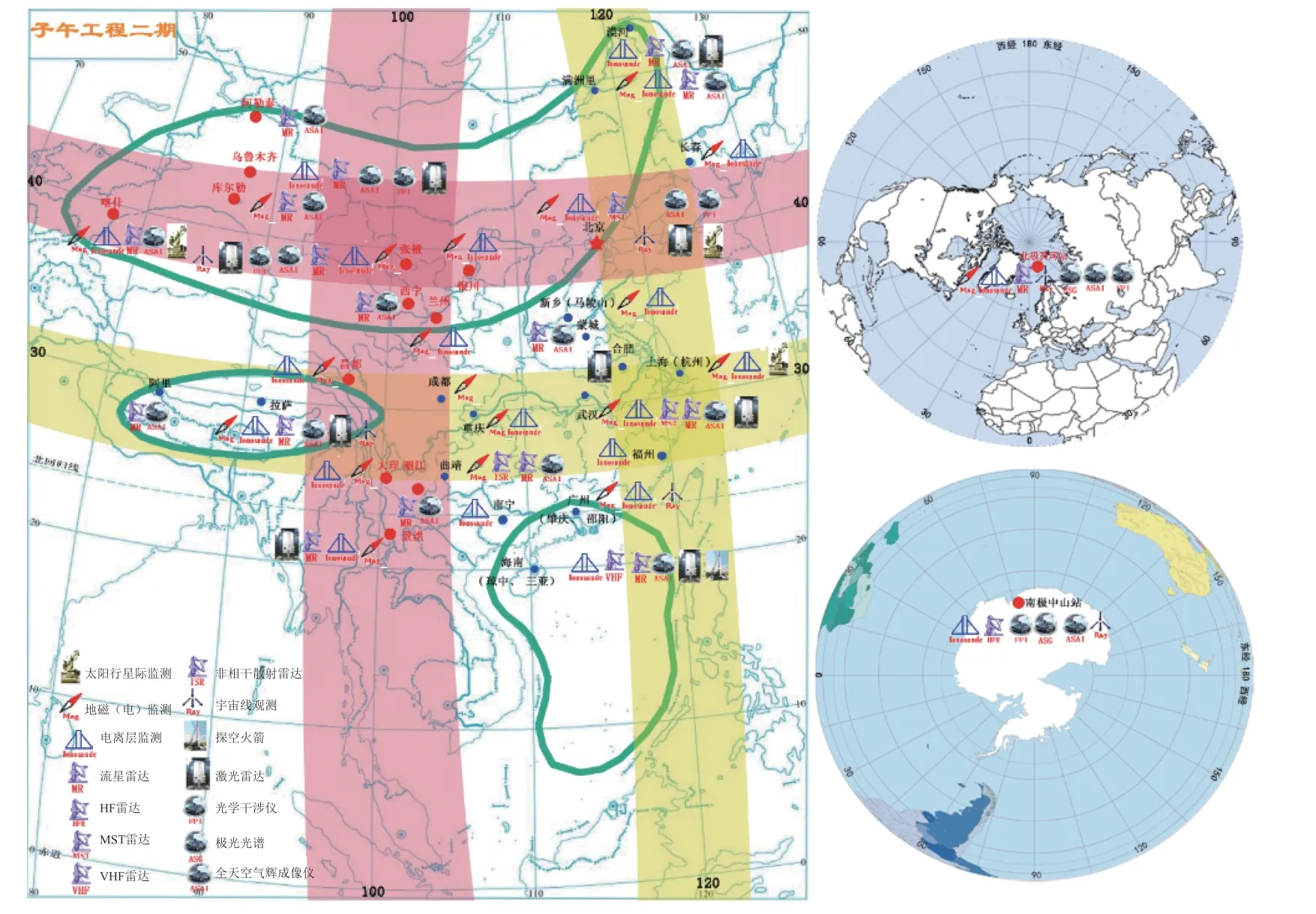

3.2 “子午工程”二期[25]

“子午工程”二期于2019年开工建设,计划2023 年建成验收。二期将在一期工程的基础上,新增16个台站,形成沿东经100°、120°,北纬40°、30°的“井”字型布局,由31 个台站、近300台监测设备组成空间环境监测网络(如图2所示)。

图2 “子午工程”监测网络布局Fig.2 Deployment in the China’s Meridian Project, phase one and phase two

“子午工程”二期由空间环境监测系统、数据通信系统和科学应用系统组成。空间环境监测系统采用地磁、无线电、光学等手段,对我国上空的电离层、中高层大气、地磁形成网络化的监测能力(“三网”);在极区高纬、北方中纬、海南(南方)低纬、青藏高原4个重点区域建设国际先进的大型设备,开展对空间环境的精细“显微”监测(“四聚焦”);建设一系列先进的太阳-行星际监测设备,形成对日地空间全链条的监测能力(“一链”)。“一链、三网、四聚焦”的架构首次从地面实现对日地空间环境全圈层、多要素综合的立体式探测。

“子午工程”二期空间环境监测系统布局地磁监测设备、电离层数字测高仪、流星雷达、大气密度风场探测激光雷达、GNSS电离层TEC/闪烁监测仪、太阳射电频谱仪等大量常规监测设备。同时,自主研制和建设多台技术先进、探测能力强大的大型探测设备:在海南岛相距约150 km 的3个站点建设一发三收相控阵非相干散射雷达,探测三维对流速度等电离层参量;在海南儋州建设阵列式大口径激光雷达,实现对上至1000 km 高度大气的探测;在四川稻城建设圆环阵太阳风射电成像望远镜,在300~450 MHz 频带上形成对太阳射电辐射大视场无混叠的探测能力;在吉林、内蒙古、新疆三地建设高频雷达阵,实现对我国北方中纬地区电离层的大范围探测。“子午工程”二期还将发射2枚探空火箭,分别开展电离层和热层大气的就位探测。

为实现监测网络的科学高效运行、多学科综合监测数据的集成融合,“子午工程”二期还将建设数据通信系统完成数据实时汇集、加工和分发服务;建设科学应用系统完成科学运行管理,研究与建模支撑,预报方法研究以及空间环境监测数据交叉应用示范等任务。

3.3 国际子午圈大科学计划及海外拓展

基于“子午工程”,空间天气国际子午圈计划沿东经120°/西经60°子午圈拓展,联合子午圈上国家或地区,有望形成1000余台监测设备的联合观测能力。中科院南美实验室的建立即为国际子午圈计划的实施行动之一。

中科院南美实验室将在已有基础上,以空间天气监测和研究为核心,逐步拓展大气科学、遥感科学、空间碎片、微小卫星等领域合作。在空间天气领域将依托国际子午圈计划在南美地区大范围新增GNSS监测仪、电离层数字测高仪、激光雷达、气辉成像仪、光学干涉仪、流星雷达、大气电场仪和磁通门磁力仪等,实现南美地区电离层、中高层大气、地磁的“三网”监测;在巴西建设太阳射电望远镜,与“子午工程”二期稻城太阳风射电成像望远镜联合实现对太阳的昼夜连续观测。

3.4 中国地震局地磁台网能力升级

中国地震局地磁台网规划采取基准网和基本网二级布局架构,在地震重点监视防御区加密观测,实现对我国地磁基本场及其动态变化的精细描述。到2030年,地磁台网基准站的数量将扩展到约60个,基本站的数量将扩展到300多个,主磁场分布图的更新周期将缩短到1个月,对变化磁场的测量精度将提升至0.5 nT。

4 趋势和展望

4.1 发展趋势

从发展历史、现状以及需求驱动因素等方面,可以看出我国空间环境天/地基监测能力发展呈现出如下的鲜明趋势。

1)综合一体化监测

我国从地磁监测、电离层有限参量的监测起步,经过几十年的发展,目前已经基本建立了针对整个日地空间的多参量监测能力。在深空探测需求(包括已经和正在开展的月球探测、火星探测,已经开展论证的太阳系边界探测等)的驱动下,对行星空间环境、日球层空间环境的探测也已经起步。

从20世纪90年代发展起来的空间天气学科让人们进一步认识到将日地空间乃至太阳系空间作为一个整体研究的必要性。日地空间包含物理特性和变化规律迥异的太阳大气、行星际空间、磁层、电离层、中高层大气等圈层区域,有必要对各区域进行全面的监测,才可能开展各圈层耦合研究,把握日地空间的整体行为。因此,对空间环境开展多参量、多圈层、多区域的综合监测是必然的发展趋势。

2)网络化布局

近地空间环境受地方时、纬度、地形地貌等因素的强烈影响,不同地理区域的空间环境呈现出不同的特征,单点监测数据很难同时反映参量随时间和空间的变化,因此多点同时监测意义重大。前述各地基监测链网,特别是“子午工程”一期、二期的陆续建设,正是着眼于多点监测的巨大优势,顺应网络化监测的发展趋势。

同样,网络化也是天基监测发展的必然趋势。如“风云”系列多颗卫星的监测能力可以构成不同纬度、不同地方时的协同配合。

3)天/地基监测融合

天基监测具有探测范围广、精度高等优点,但重访周期长、连续性不足;地基监测具有长时间、连续、定点监测的优点,且造价相对较低。目前,我国在天基和地基监测方面均可实现对日地空间主要区域和大多数参量的监测。天/地基监测数据的相互验证、联合分析在空间环境监测研究中发挥了重要作用。涵盖天/地基监测的数据中心、空间天气预报/预警平台陆续建立,正处于工程研制阶段的SMILE 卫星计划也将与地基(特别是极区)协同监测作为其重要任务。

4)国际协作

空间环境天基监测是非常复杂的任务。各国之间往往在资源投入或人才队伍上均存在取长补短的合作需求。我国的“嫦娥四号”任务就搭载了与瑞典合作研发的中性原子探测仪,地球空间“双星计划”、SMILE卫星计划更是中欧合作的典范。

在地基监测方面,特别是对近地空间环境的监测,为了获取全球不同经纬度、不同地方时的监测数据,开展国际合作是必然的选择。基于“子午工程”推动的国际子午圈大科学计划展示了我国地基监测国际协作的大趋势。

4.2 展望

我国空间环境天基监测到目前主要利用业务卫星的搭载机会,已经具备一定的规模,覆盖多类轨道,监测参数较为齐全。随着业务卫星数量的增加,天基监测的规模将逐步提升。但我国业务卫星的门类已经基本齐全,卫星系列在比较长的时间内会保持稳定,将在一定程度上限制天基监测规模的提升。且监测设备搭载并非这些业务卫星的主任务目标,因此其对于空间环境重点区域和空间天气关键过程的观测不能做到有的放矢。

我国天基监测最为欠缺、亟需加强的是针对太阳和行星际空间的监测,以及对中高层大气的监测。我国已经提出了相应的太阳观测卫星(ASO-S)、太阳风-磁层观测卫星(SMILE)计划,L1点太阳风监测卫星也已有相应的规划,有望在不久的将来适当缓解空间天气预报需求与源头监测能力不足之间的矛盾,提升我国空间天气预报的自主能力。对中高层大气的天基监测,也已经有单位开始新型载荷(如星载激光雷达)的研制以及卫星或气球探测项目的论证工作,有望取得突破。

鉴于美国等国家的经验,组建专用的空间环境天基监测网络是非常困难或者不合适的。我国的空间环境天基监测通过积极争取业务卫星搭载机会,在关键轨道上补充专用监测卫星,有望构建基本完备的天基监测网络。

在地基监测方面,进入21世纪以来,多个监测网络、一批综合台站快速建立起来,特别是“子午工程”二期将建成我国的空间环境地基综合监测网,充分显示了地基监测网络化、综合化的发展趋势,也支撑我国空间环境地基监测能力进入世界前列。但受限于基础条件,地基监测台站的布局在西部地区还相当稀疏,在重要的南海地区基本上还是空白,对空间天气关键区域——极区的监测也受到站点数量少的限制,应当有针对性地予以补强。

随着监测能力的发展,各类数据汇集、存储、应用平台建立起来,特别是国家空间科学数据中心同时汇集了天基和地基监测数据,对天/地基数据融合起到促进作用;多个空间天气预报/预警平台也同时将地基和天基监测数据作为业务应用的重要输入,对天/地基监测融合发展提出了需求。因此,我国空间环境监测能力的发展必将走天/地基融合发展的道路,有望在不久的将来实现自主业务能力的大幅提升。

5 结束语

空间环境是人类生存的“第四环境”,也是我国需要力争的战略制高点。空间环境监测能力的发展对我国继续发展空间能力、保障各类高技术系统的安全和效益、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

目前我国天基监测已经具备一定的规模、覆盖多类轨道、监测参数较为齐备;地基监测手段齐全、地理覆盖较完整,监测能力进入世界前列;各类应用对天/地基监测的融合发展提出了需求。可以预见,我国空间环境监测将继续朝资源整合、天地一体化的方向发展。

致谢

感谢子午工程、国家空间科学数据中心提供相关数据信息。