基于“城市双修”理念的望谟县城市综合治理项目规划框架阐述

罗雨

(贵州省建筑设计研究院有限责任公司,贵州贵阳 550081)

0 引言

新型城镇化时期,我国城市正由“以增量为主的外延扩张式粗放发展”向“以存量为主的集约高效内涵式城市更新”发展方式转变[1]。“城市双修”是世界上所有城市在其发展过程中都要经历的一个阶段,当各国的城镇化水平达到一定水平时,都会开展各种形式的城市建设工作[2]。西方大多数国家早在“二战”后就开展了大规模的城市更新运动,以简·雅各布斯、麦克哈格、路易斯·芒福德等为代表的学者相继提出“小规模灵活渐进式更新、与自然结合的城市更新、与生态系统相耦合的城市更新”等多维更新理念,不仅注重物质空间环境更新的精细化、生态化,也注重社会环境更新的和谐化[1]。

1 相关概念及规划框架

1.1 城市双修

1.1.1 “城市双修”内涵

“城市双修”,即城市修补与生态修复的简称,是快速城镇化发展背景下,为解决城市发展中服务设施缺乏、环境质量下降、城市风貌不佳、城市文化流失等问题,引导城市发展方式转变的重要抓手。是治理“城市病”、改善人居环境的重要行动,推动供给侧结构性改革、补足城市短板的客观需要,城市转变发展方式的重要标志[3]。

1.1.2 “城市双修”发展历程

2015年4月,针对三亚城市突出问题,时任住建部部长陈政提出“生态修复,城市修补”理念思路;同年6月,住房和城乡建设部将海南省三亚市列为首个城市双修试点城市;同年12月,中央城市工作会议指出要加强城市设计,提倡城市修补,大力开展生态修复,让城市再现绿水青等城市建设和管理要求;2016年2月中共中央印发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,明确恢复城市自然生态,制定并实施生态修复工作方案,有计划、有步骤地修复被破坏的山体、河流、湿地、植被,有序实施城市修补和有机更新,解决老城区环境品质下降、空间秩序混乱、历史文化遗产损毁等问题;2017年3月住房城乡建设部印发《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》,明确了“双修”工作的总体要求与目的,并对示范工作提出了具体要求;同年3月、7月,分别公布第二、三批的19个和38个“城市双修”示点城市。自此,“城市双修”工作,在全国全面开展。

1.2 城市治理

城市治理体系的运转逻辑是谁来治理、治理什么和如何治理三者的有机结合,此三者分别对应城市治理的主体、客体和方法。主体论,即“谁来治理”。治理强调的是多元主体的参与和协同,在城市治理中,政府、社会和公民是治理主体。客体论,即“治理什么”。城市治理的客体大体上分为两类:①客体是城市运行和发展过程中面临的各种问题和矛盾,即“城市病”;②客体是“城市的使命”,即城市的长远发展目标及其道路问题。方法论,即“如何治理”。城市治理方法是连接治理主体和客体关系的桥梁,良好治理方法的前提是对主客体关系的理性认知[4]。

1.3 研究框架

基于以上概念,本文认为“城市双修”是从规划层面对城市综合治理的重要组成部分,是治理长效的保证。需要近远结合、分类科学实施,是城市转变发展方式的重要标志。规划以“城市双修”作为城市综合治理的重要抓手统筹谋划,拟定未来行动计划分期实施,逐步补足城市短板来提升城市治理能力,建立城市综合治理长效保障机制。

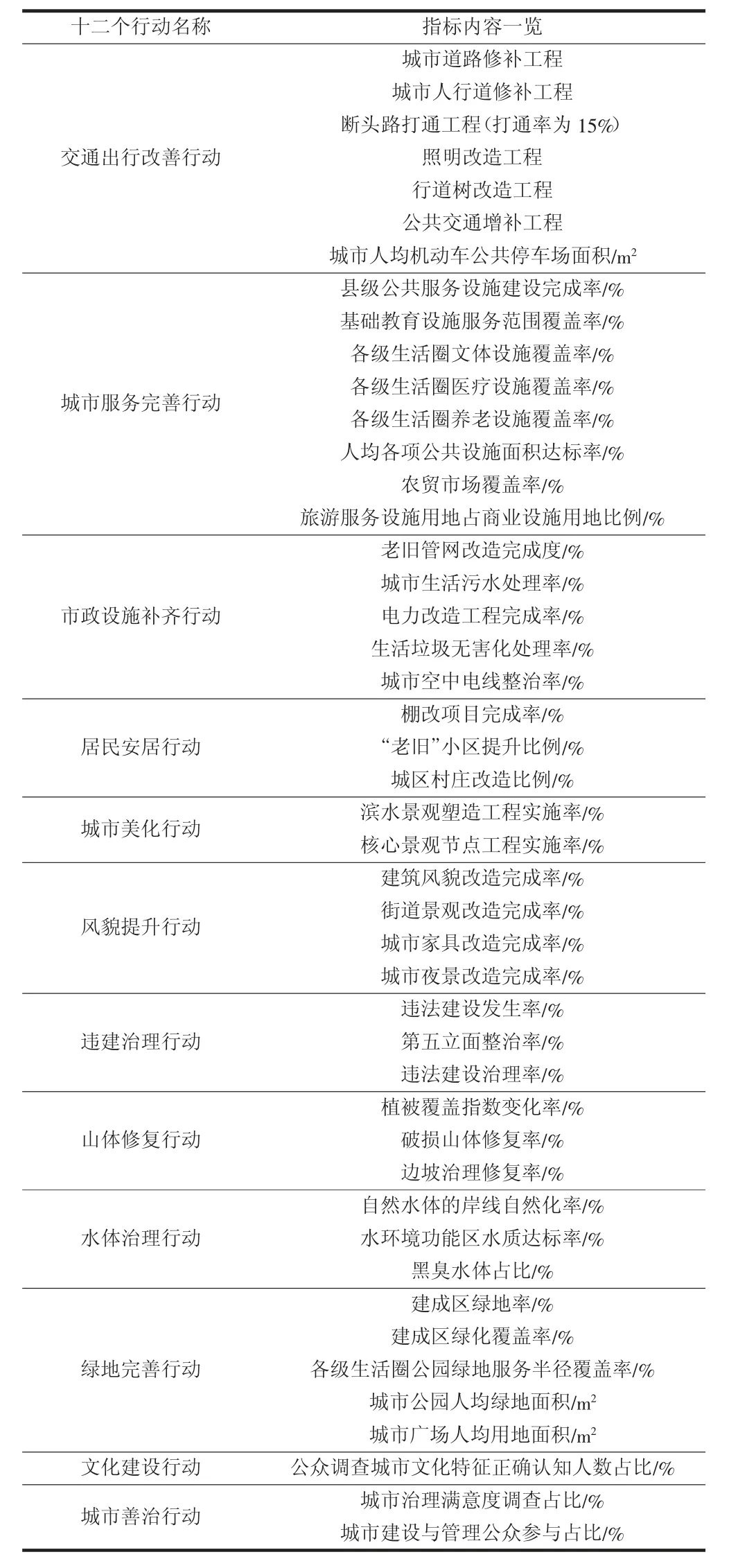

本文结合国家层面“城市修补”与“生态修复”的内容要求,制定覆盖全面的3类12个行动计划36项工程(后将对36项工程进行说明),按实施期限拟出本次综合治理项目库,并预期通过建立健全46项指标体系(见表1)核验城市双修完成度。

表1 指标体系分类

2 望谟县县城(城区)现状问题诊断

2.1 范围界定

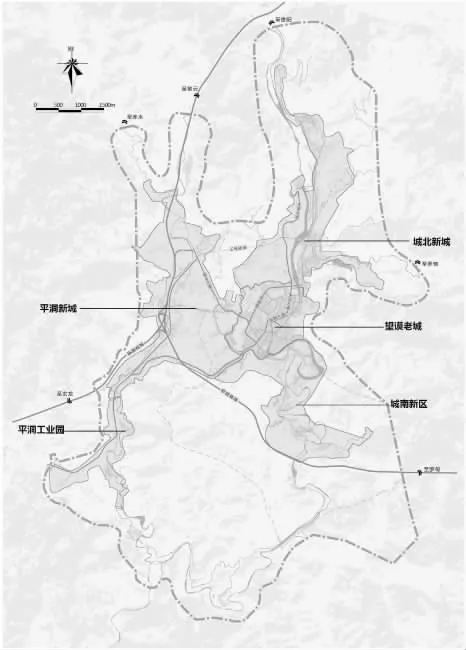

本次规划范围集中于望谟县城已建成区。主要包括五个区域,如图1所示。

图1 规划范围

望谟老城:城市问题集中区,原老县城,城市建筑集中区域,大部分区域正进行棚改;城北新城:老城功能延展区域,望谟河西正逐步进行城市开发,河东形态,以村庄居民点形态存在;平洞新城:老城功能延展区域,沿城市道路——平洞大道进行城市开发,建设县中医院、职中、六中及部分移民安置社区;城南新区:移民安置区域,处于开发建设中,已建成部分生态移民安置点,仍保留原部分村庄居民点;平洞工业园:现状仍以村庄居民点为主,未进行开发建设。

2.2 现状问题诊断

2.2.1 城市道路交通

城市路网密度较低(见表2),整体道路发育体系有待完善;城区丁字型交叉口过多,交叉口信号灯、斑马线设置不完全;城区公共停车场配置不足,停车方式管理落后,沿路停车设置无序,车辆随意停放;公交体系不完善,线路未全覆盖,无公交车首末站;城市道路路面局部破损,人行道不连续并破损严重,影响出行安全。

表2 路网密度

2.2.2 城市服务设施

对文化、体育、教育、医疗、社会福利五类设施进行诊断评价。其中:县级文化设施匮乏,各级生活圈文化设施配置不足;无独立占地的体育设施;教育设施除幼儿园外,小学、初中、高中等均满足要求;医疗配置较为完善,床位数达到需求,但设施较为老旧,急待提质;县级福利设施仅配置1所县级社会福利院,各级生活圈配置不足。

2.2.3 城市市政基础

给水设施:水厂水量不足,导致城区用水紧张,管网并未全覆盖,县城中部、南部及西部一带均未铺设给水管网;排水设施:污水处理厂规模不足、管网覆盖不足,雨污混排,城内存在两处较为严重的内涝点;电力电信设施:线路多为架空,平洞工业园电力供给不足,电线电缆架设混乱形成天空蜘蛛网状;环卫设施:垃圾收运体系不完善,缺少1处垃圾转运站,公共厕所配置不足。

2.2.4 城市景观风貌

空间结构:由于历史原因,绝大多数为无序自建房,造成县城空间肌理杂乱。建筑风貌:居住建筑中自建房部分建筑立面已整治,但出现老旧、破损等问题,外部悬挂物需整治;商品房及安置房风貌统一,协调性强;其他公共建筑色彩相对协调,但缺乏本土建筑元素及文化特征。城市家具:未进行统一规划设计。

2.2.5 城市生态环境

县城为典型西南山地城市,县城内部存在基本农田、生态林地等环境要素,其中:基本农田主要分布在南部区域,城市建设无违规侵占行为,山体林地少量被城市建设占用,并存在部分滑坡隐患点。规划范围望谟河、平洞河呈U型穿过,对河段进行水生态、河道驳岸等方面分析。县城公园绿地不仅在数量方面缺乏,在其品质方面也仍需提升。

2.2.6 城市文化活力

望谟县三个主要文化元素包括:山水文化、红色文化、布依文化,但在建设中对文化要素运用不足,县城文化活力欠缺,氛围不浓。

3 工作目标与行动计划

3.1 工作目标

三个工作目标:

(1)以人为本的终极目标——滇黔桂石漠化特困地区生态人居小城市典范。望谟县位于滇黔桂石漠化特困地区,在西南地区具有代表性,通过城市双修工作,抓住脱贫攻坚政策支持,发挥县城山水环境优势,将望谟建设成文化鲜明、宜居乐活的生态人居示范县。

(2)以问题为导向的城市与生态的共同生长目标——贵州西南片区“小城市”双修先行示范区。作为黔西南地区贫困县之一,短期结合城市综合整治,完善迫切关系民生的基础工作;长远从城市品质出发,以“城市双修”为抓手,突破城市发展产生的困境,补齐发展短板,提升城市竞争力,探索动力欠佳、贫困小城市的发展之路。

(3)以文化为本底的精神家园营造目标——魅力彰显的华夏布依城。文化精神是城市的内涵,充分挖掘独特望谟布依文化,建立市民精神家园,是城市持续发展的创新动力。

3.2 十二项行动计划

规划提出构建3类12个行动计划逐步分期解决相关城市问题,最终实现三个工作目标。

3.2.1 综合交通改善行动

通过4项修补工程12个修补计划共创畅通城市。①修补城市路网系统(改造城市破损路面、改善城市人行系统、打通城市断头路网、修补道路附属设施);②提升公交出行品质(完善公交出行系统、加强公交设施建设);③规范停车设施建设(开发立体停车系统、补足地面停车问题、规范通车系统管理);④倡导慢行交通出行(改善慢行出行环境、加强慢行出行安全、加大公共自行车投入)。

3.2.2 城市服务完善行动

通过2大类别4项工程构建优质均衡的公共服务体系,并补充高优品质的旅游服务设施。①县级公共服务设施修补工程(文化、体育、教育、医疗卫生、社会福利设施);②城市居住区生活圈设施完善工程(15分钟、10分钟、5分钟居住区生活圈);③城市服务型商业设施工程(农贸市场、大型商业网点);④旅游服务型商业设施工程(高档酒店、休闲娱乐、旅游购物、旅游组织集散中心)。

3.2.3 市政设施补齐行动

通过4项修补工程14个修补计划创建设施保障、管网可靠的市政设施体系。①雨污改造工程(建立雨污分流体制、改善);②提升公交出行品质(完善公交出行系统、加强公交设施建设);③规范停车设施建设(开发立体停车系统、补足地面停车问题、规范通车系统管理);④倡导慢行交通出行(改善慢行出行环境、加强慢行出行安全、加大公共自行车投入)。

3.2.4 居民安居行动

通过3项工程建立社区治理的示范,提升全民幸福感。①持续完成县城棚改工程(实施统一规划,盘活城市土地,提升城市功能);②积极开展城区范围村庄整治工程(近期通过“一改、两补、三清”对村庄进行整治,长远按照城市规划功能对村庄进行更新);③有序推进旧小区提升工程(整治2010前建成的安置小区及商品房,改善生活品质,主要包括天河花园小区、天宝小区、秋霞园小区、安和花园、金顶花园、锦华公寓)。

3.2.5 城市美化行动

通过2项工程4个修补计划(如图2所示),打造城市公共交往的流动客厅,带动城市发展的活力引擎。①城市滨水塑造工程(四种类型岸线整理重塑、亲水空间打造);②城市景观节点打造工程(生态文化景观筑境,公共艺术激活)。

图2 城市美化行动分析

3.2.6 风貌提升行动

通过4项工程,根据集聚布依文化特质,打造特色本土、景城融合的城市风貌。①空间形态引导工程(老城区、城北、城西、南部片区风貌控制);②建筑风貌引导工程(新建、改扩建建筑风貌指引、建筑色彩指引);③街道景观引导工程(生活性、服务性街道);④城市夜景分区引导工程。

3.2.7 违建整治行动

通过遏制新增违法、拆除违建2项工程,进行分类清理,分阶段综合治理,治理与遏制并行,建立防违控违长效机制,达到新增违建零增长,存量违建负增长的目标。

3.2.8 山体修复行动

通过3项工程,达到显山露水,建立生态安全格局。①边坡治理工程(确定近期边坡整治范围,使用科学治理措施,消除滑坡、落石等安全隐患,保护居民财产和人身安全);②修复林地工程(对因城市建设、工程施工而造成的林地破坏和侵占范围进行及时梳理和补种);③清退山体遮挡工程(需重点针对城市重要景观节点界面山体开展清理工作)。

3.2.9 水体治理行动

通过水质改善、水生态恢复、健全监测3项工程,从自然水体岸线自然化率、黑臭水体占比等出发,达到城水相融、健康发展,水质达标、水源地得到保护,形成可亲可游的城市河道体系。

3.2.10 绿地完善行动

通过城市增绿与绿化提质2项工程,建立城市绿地系统,提升绿化品质。①增绿工程(如图3所示)主要包括增加城市山体公园、滨水游园、郊野公园、社区公园、街头绿地等;②提质工程主要通过融入当地文化元素、一园一设计等方法对各类绿地进行系统化、精致化打造。

图3 城市增绿工程分析

3.2.11 文化建设行动

单一、分散的文化遗存资源和无形文化资源并不能有效带动旅游消费,必须与生态环境资源、城市产业及相关资源形成串联,打造完整的旅游产品链。通过3项工程,提升县城文化活力,打造华夏布依特色旅游服务城市。①城市文化渗透(公共空间体现文化氛围、城市风貌结合文化元素、社区文化多元繁荣、活动策划持续文化活力);②新兴文化培育工程(推动文化创意发展打造创意民族文化工坊、促进休闲文化/体育文化繁荣发展温泉休闲产业);③历史文化保护(保护修补8处县级文物保护单位)。

3.2.12 城市善治行动

通过公众参与城市建设、智慧大脑2项工程,搭建智慧城市平台以智慧化理论方法和大数据网格化等现代技术提升城镇功能,破解“城市病”;强调公众参与,建立属于居民的“幸福望谟”。

3.3 分期项目库

通过构建行动计划,提出分期工作重点,并拟定符合十二项行动的三期项目库以指导本次城市综合治理的相关实施。

一期:以望谟西出口为起点,向南、东分别通过桐乡大道、王母隧道连接环城路、天马大道、余姚路等形成的城市两内环“点—线”一体为重点整治界面,围绕“干净、整洁、美观”的目标,从保障城市安全第一出发“除危害,保安全”出发,提出项目库。

二期:以城市现状建成区为统筹范围,结合城市规划相关项目,围绕“补设施、促民生;除危害、固安全”的目标,采取“点—网”结合方式,补足城市相关民生设施,包括公共服务、市政管网设施、城市公园等,并排查整治城区范围地灾隐患点,整理项目库。

三期:以“缝合山水、建设连续韧性城市”为目标,结合城市未来发展方向,采取“点—线—网—面”整体覆盖的方式,进一步补足相关民生设施,完成山水生态修复、健全开放绿地系统、开展社会智慧善治行动,建立城市治理长效机制,增加望谟市民幸福感及家园归属感。

4 结语

“城市双修”作为关注城市整体,注重城市生态与城市功能存量开发的方式,可作为城市综合治理的重要抓手,建立长效保障机制。其他城市亦可根据自身的现实问题,统筹规划,拟定相应的行动计划与修补工程,建立分期项目库,以期建立环境优美、生态宜居的城市环境。