曹知白《树石图》及其艺术研究*(一)

◇ 李铸晋 著 石莉 译

(李铸晋 国际著名艺术史学者,生前任堪萨斯大学客座教授;石莉 中国艺术研究院副研究员)

界定中国早期画家,尤其是宋元时期画家的个人风格—他们的真迹流传甚少,仿本和赝本众多—是一个极其复杂、涉及研究方法的问题。所幸近年来,中国画专业的研究者们越来越关注这个问题〔1〕。尽管他们采用了不同的研究方法,但大多数人都认为,在这个浩瀚学术领域的当前阶段,只有经过深入细致的研究,对历史上的重要名作进行横向和纵向的梳理,才能最终构成可靠的中国绘画风格史〔2〕。

为开展本文的研究,普林斯顿大学艺术博物馆最近收藏的一幅小画《树石图》不失为一个很好的范例〔3〕。该画尺寸不大,却反映出画者基本的风格面貌。因为归在该画者名下的画作数量相对较少,又能透过基本资料较为准确地了解其人,所以该画作本身就成了一项易于开展但极具挑战性的研究课题,尤其是鉴于画者在中国绘画领域占有重要的一席之地。本文首先从创作者个人风格出发对这幅作品进行探讨,继而阐述它对所在时代风格,进而对整个中国绘画史的意义。

一

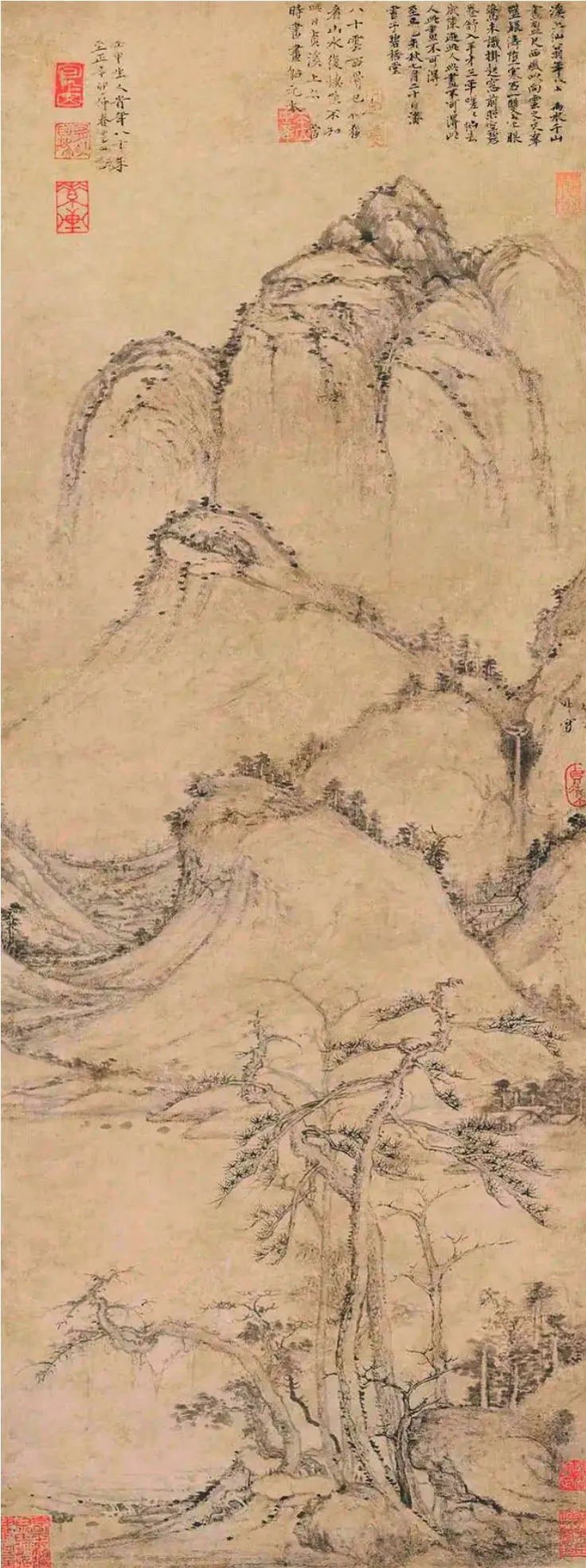

《树石图》(图1),扇面,绢本,水墨淡设色,直径11英寸〔4〕。与大多数中国名画不同的是,这幅扇面上既没有诸多鉴赏名家和皇家的钤印,也未见历代知名藏家和藏家友人们题写的长跋。画上仅有三枚藏家印,其中只有左上方的一枚今已确定属于19世纪末的小藏家宫 子行。就画外证据而言,右下角的落款“云西”,以及款上钤盖的“玩世之余”印是能够推断出作品归属的仅有提示。这落款和印章都属于元代的一位画家—曹知白。

就一件传世六百余年的绢本画迹来说,《树石图》品相精美,仅见一些裂痕,最明显的是直贯画面中间的浅痕—说明这幅画原是画在团扇上〔5〕。但总的来说,这幅扇面保存得很好。因年代久远,墨色已经浸入绢中,浑然一体。绢本泛黄,有些许斑点,是一幅古画。就作品目前情况来看,几乎未见修改的迹象。

如画题所示,该画描绘了两种一直深受中国山水画家喜爱的最常见母题。左侧是两棵大树,一棵几乎全株光秃,其枝干伸展至画面顶端,有藤蔓缠绕悬挂其上。另一棵是茂盛的阔叶树,其横向伸展的枝干几乎贴近地面。画面左半部分的这两棵大树衬托得树底下的两块小石愈发矮小。相比之下,在画面右半部分,有大堆山石被置于四棵笔直的小树间。其中两棵立于山石前面,另两棵在山石背后。此外,画上除了一些小植物,以及横穿画面底端的几根代表地面的线条外,便无他物。

笔法大概是该画最显著的特色。画中每个景物的形态都以极为舒朗自然的线条勾勒,用笔绝不僵硬、细碎,线条粗细也不一致。笔随形走,以致线条往往与对象融为一体,如大树上部枝丫的线条或者大石堆的轮廓线。即使是在线条使用最为明显之处,如代表地面的主线条,也仍然给人一种极为自然的起伏感。有时,线条会与阴影糅为一体,这在山石的表现上尤为明显,偶尔也会体现在树干上,有时又会融入厚密的树叶之中。小枝用短线条,藤蔓细如发丝,苔藓以半隐半现、密集的墨点表意,石块用笔粗重,展现了画家线条用笔之丰富多变。

图1 [元]曹知白 树石图扇 27.94cm×27.94cm 绢本设色 约1325年 普林斯顿大学艺术博物馆藏

用墨亦然。巨石和繁茂阔叶树的墨色变化最为突出,但二者的墨色处理完全不同。在右侧的石块中,为了获得厚重感和坚实感,以淡墨层层渲染出阴影,直至山形在明与暗的对比中凸现。但是,为了表现叶片间的重叠和远近关系,树叶先用淡墨点,然后是次深的墨点,最后再点以浓墨,产生一种空间深度感。树叶望之,似在微风中轻摇。不仅如此,画者仅略施墨色,就表现出树干极为天然的圆浑感。甚至从枝丫、树干的节瘤、树石上的苔点中,亦见画家用墨之精妙。

除了笔法,画中的自然亲和感也部分源于景物间清晰的空间关系。尽管画幅不大,景深很浅,但每个物体的相对位置却很明确。通过景物间的重叠,我们可以找到进入画面的起点,从前景步步深入。首先进入我们视线的是左下方的石块,石块的位置由画面最底部的水平线标示出。石块右后方是最高的大树,形状怪异的树根暴露于地表。这棵高树的位置也通过另一条地面线条来确定。这条地面线条被前方石块部分阻断。高树背后是一棵茂盛的阔叶树,二者树干重叠。再稍往左,在另一条地面线条后是近似三角形的岩石。如此一来,左前景的整组树石被置于代表地面的主线条之前,比右方的组群更先进入观者的视线。同样,通过重叠的方式,右边的四棵矮树和大堆山石间的关系也是非常明确。

总之,上述所有的绘画手法—线条、墨色、空间—都是为了同一个目的,即尽量简单明了地描绘这些熟悉的景物的自然形态。该目标的实现不是靠精细描摹细节,不是将大自然中的某个景色直接入画,也不是通过科学手段强调景物的体积量感,而是通过对真景的奇妙构思和精心布置,以接近自然意趣的非常简练轻松的笔法来实现。而且,画中笔法始终服从于再现的目的,成为景物的一部分。换言之,画中的每一个墨点、每一根线条都是依随石块、树木或其他景物的形貌落笔,不是孤立的书法元素。只是到了后期,尤其继沈周之后,中国画家才开始越来越多地趋向于展现笔法自身的艺术技巧和魅力,为笔法而笔法〔6〕。

很明显,画家不是简单地以图解的形式描绘这些自然景物。他同很多中国画家一样,试图表达他熟悉的环境的生命韵律。为了达到这一目的,所有元素—树、石、地面—在可用的画幅上被细意对待。韵律通过对比的方式来实现,如坚硬的山石与纤细的树木,或者秃枝与茂叶之间的特征对比,以及纵横、凹凸、直曲、虚实等形式要素之间的对比。与此同时,画中的每一棵树、每一块石头都是生命节律的体现。看看那棵最大的树木是如何以根部若干处急速扭转开始,然后在树干渐上渐细中呈现一系列优美的虬曲弧线,最后四面出枝,使得画的上部一派生机盎然。这棵树本身就是内在平衡与和谐的最好例子。它与其背后的阔叶树组合在一起更是大大增强了这种效果。阔叶树的主干向左弯成一拱形,另有几根树枝朝上,这又达到了自身的一种平衡。通过这种处理方式,再加上树石间的张力和对应关系,画面充满了大自然的生命韵律—从无穷变化到最细微的细节都表现得淋漓尽致。但这一切又形成统一和谐的整体,正如“道”自身的含义。

如果我们能用这种方式解读《树石图》,那么画者想要传递给观者的可能是大自然的崇高力量和坚韧精神,这在高树中尤见一斑。与画面下方朝气蓬勃的阔叶树,或者右方四棵提前凋零的小树相比,它高雅庄严的风姿彰显其曾经的峥嵘岁月。树的高度象征卓越的学养造诣,伸展的粗枝和垂挂的藤蔓诉说着它曾经的成长和影响力。但是,所有这些已成为过去。现在只剩下嶙峋老干,虽略显弯曲,但仍然强健到足以高举它如臂使指般的树枝超越其他树木,彰显出老者的崇高精神。画家似乎是在画中表达某种自我而具有自传性的况味。

二

为了确定《树石图》是否是曹知白的真迹,第一个步骤自然是将其与曹知白其他作品的风格作比较。但是,在二十幅传为曹知白的奇怪画作中,仅有三幅可以同普林斯顿所藏的《树石图》联系起来详细研究,其他作品都有可疑之处,这我们会在后面谈到。这三幅作品分别是台北故宫博物院的《双松图》(图2)〔7〕、《群峰雪霁图》(图3)〔8〕,以及故宫博物院的《疏松幽岫图》(图4)〔9〕。

图5 [元]曹知白 群峰雪霁图轴(局部) 129.7cm×56.4cm 纸本墨笔 台北故宫博物院藏

这三幅作品的题材和样式各有不同,但风格原则与《树石图》完全一样。画中笔法都是直接以再现为目的,用笔明快简练而松弛,描绘出山石、树木以及水的形貌。景物间的空间关系也是清晰明了。这三幅作品尺幅更大,题材更为复杂,都营造出一个有序的连续后退的空间,有的一直延展到远方,到高山的那边。这三幅画和普林斯顿扇面共有的最突出的特点,是捕捉到大自然极其强烈的生命脉动。这股脉动有时出现在树木间,有时蕴含在山峦中,但始终回荡在整幅画中。

这三幅画都有一个共同点,即树木成丛。例如在《双松图》中占据中心位置的树丛,在空间更加开阔的山水画中退居到次要位置。正是通过这个独特的细节,我们发现了这位画家一以贯之的描绘景物的方法,其基本原则均与《树石图》一致。其中,最显著的原则是景物间的“主宾”关系。普林斯顿扇面中的“主宾”关系最为简单。相对于画中的四棵小树来说,占据主导位置的两棵大树为“主”。同样,大堆石块为“主”,另外两个小石块为“宾”。这种组合在《双松树》中转变为最复杂的模式。画中的两棵主树威严挺拔,四周围绕着不同种类的小树。这些小树的枝干与主树的枝干形成一种有节奏的呼应关系。在《群峰雪霁图》(图5)中,虽然前景的三棵大树和三棵小树已经按照“主宾”关系来布置,但是河对岸以及山间的其他所有树丛也都遵循了这一原则。同样,《疏松幽岫图》前景中的树木虽然种类不一,大小有别,但仍有两株交叉的松树占据画面中心的主导位置,这明显遵循了“主宾”原则。

即使这三幅作品的场景规模更大、更复杂,但树丛的空间关系是一样的,只不过普林斯顿的扇面将之处理得很简单。例如,这几幅画中每一棵树的位置都是同样清晰明确。即便像《双松图》中那样复杂的树丛,我们可以看到小树的枝干是如何在主树前后伸展,它们相对的位置关系极为明确。这些树木自然地弯曲扭转,枝叶向四面展开,绝非僵硬干枯。在这几幅画中,正是树木和树木之间,以及树木同山石等其他景物之间的相互关系,是曹知白本人画作中始终弥漫着无尽的生命节律的根源。

在多变且从不自我重复的创作方式中,我们看到了一位具有创造力的天才艺术家。通过这种方式,画家的这四幅作品描绘了自然生长的强烈生命意识和生机。在《树石图》中,两棵主树形态优雅,在四棵笔直小树的衬托下更显得超脱俊逸。但在《双松图》中,树木纵向上的力量和气势成为中心主题,辅以小树的弯曲和横向交叠作为映衬。在两幅山景图中,则以树丛作为更大主题的起始基调。雪景图的三棵高耸松树提示着高山的纵向动势,而三棵小树则通过弯曲和斜向运动呈现另一个次要的主题,与一路蜿蜒向上通往山体的“Z”形运动形成共鸣。同样,在《疏松幽岫图》中,前景相交错的树木的纵向动势则将其主题贯穿到整个山体建造之中。这样一来,这四幅画中的所有树丛一方面作为具象存在,为再现的目的服务,另一方面起到构成的作用。

画家处理树木的那些基本原则也可以容易地运用在山石的表现上。例如在两幅山水画中,近景坡岸与远景群山就是这种“主宾”关系,高峰与较低山脉亦然。普林斯顿扇面中石块的主次关系尤为清晰。尽管这三幅作品画山石的技法大相径庭,但风格原则是一致的。无论是扇面中大石那样的淡墨晕染,还是两幅山景图那样的线条勾勒,抑或是《树石图》和《群峰雪霁图》那样的圆浑形态,或是《疏松幽岫图》那样的棱角呈现,所有的石块和山体都表现出一种逐步发展的态势,不断重复着由小到大、由近至远的类似形态。与此同时,稍小的石块和山体间,始终呈一种之字形的布置,最后以揽括万物的主峰来结束。

图2 [元]曹知白 双松图轴 132.1cm×57.4cm 绢本墨笔 1329年 台北故宫博物院藏

图3 [元]曹知白 群峰雪霁图轴 129.7cm×56.4cm 纸本墨笔 1350年 台北故宫博物院藏

图4 [元]曹知白 疏松幽岫图轴 74.5cm×27.8cm 纸本墨笔 1351年 故宫博物院藏

树木的空间关系同样适用于画中其他景物。这里就广泛用到了重叠法。尤其是在那两幅构图复杂、风格更为成熟的山景图中,从前景树石到远景,每一个景物与其他景物在连续后退空间中相互关联,能让观者轻易地找到其路径,而这是元代绘画的一大特点。画者还偏好空间深度上的陡然和突兀感,这在《双松图》和《疏松幽岫图》两种不同构图中都有体现。即使两幅山景皆绘有氤氲将低矮山脊与高峰分隔,但至少空间上的连续后退足以让观者的视线一路畅通地直达远方。

至此,曹知白的个人风格有以下几点特征。技法上,他一直运用描述性的笔法,从不为了展现笔墨线条的自身魅力而忽视其再现的作用。线条或细如毛发,或如轮廓线般粗重;墨色有从浓到淡的变化。他很少用色彩,以水墨为主要表现手段。在景物的描绘上,他始终力求呈现一种虽复杂但自然且合乎逻辑的关系,这在树丛的表现上尤为如此。这样的关系是他这四幅画中最为统一的原则,而且无论是在次序排列还是主客关系上,都具有布局复杂且又清晰明了的特点。在空间布置上,曹知白总会在前景给观画者设置一处进入画面的明确起点,并通过不同景物的位置安排来引导视线不断移动,最后将视线拉入远处。在构图上,他始终追求景物布局的不对称性,但又保持了整体感。所有景物均与画面平行,并沿着一条中轴线布置,而这条轴线的位置仅能隐晦地通过树顶、高峰或瀑布大致知其所在。在曹知白的这几幅作品中,这位艺术家敏锐的观察力和他对大自然的亲和感都给人留下了深刻的印象。

抛开形制、技法、材质上的所有差异,这四幅作品之所以能归于同一位画家名下,完全是因为它们有统一的表达方式。明初史学家宋濂(1310—1318)题写在《双松图》上的跋文对此作了最恰当的阐述:

(此图)纤丽精绝,迹简意澹,景趣优雅,有傲岁寒节操之意。

画面左上角的第二段跋文是张圣卿(生卒年不详)所题:

□野公□□遗□磊砢,正直之气。睨荣华□□馁,傲雪霜而不屈,与夷齐何以异。〔10〕

虽然这段跋文中个别文字已缺失,但应该也是在讲曹知白的品性。

这四幅画,每一幅追求的都是同样的精神境界,似乎画家本人曾试图用山水来象征他自己的情感和思想。几乎一眼就能看出,画家是将自己化身为三幅大画中的高松,不屈不挠地巍然挺立于光秃的树丛中,或者化身为《树石图》中的高树,虽全株光秃,其枝干依然伸展得高且远。《双松图》无疑是自我象征的最好图像,其主树正是顽强不屈和尊严的化身。正是这种隐士精神,画家得以远离俗世,在对大自然的热爱中找到慰藉,并且坚守本心,彰显其风骨情操。曹知白所有的山水画中都看不到人,即使有屋舍和建筑,他也不画人。这些画作以冬日的景致抒发了孤寂之意和无声的矜庄。

根据以上分析的风格原则和表达方式,可暂定《树石图》是同一位画家曹知白的作品。

尽管在确定一幅画的归属时,风格是唯一不可动摇的因素,但诸如印章、署名和题跋这些画外证据〔11〕,使普林斯顿的扇面和另外三幅画之间的关系变得更加紧密。扇面上的落款“云西”不但同《双松图》右上边缘跋文中的“云西”字体非常接近,而且其书风也同台北故宫博物院那两幅画上所有自题的书风一致。与此同时,《树石图》上的印章“玩世之余”同雪景图左下角的第二个印章相同。尽管普林斯顿的扇面上仅有两个和曹知白本人有关的标记,但它们同曹知白的其他印章和自题有紧密关联,这足以支持风格相似的可能性。同样,其他几幅作品上的印章和题识也是彼此相关。《群峰雪霁图》上除了“玩世之余”印外,还有两方曹知白的印。一个是钤盖在“玩世之余”正上方的“云西”印,另一个印“素轩”钤盖在自题的画名下方。这两方印再次出现在《疏林幽岫图》左上角的题跋旁,而且两印中间还钤有一方“有以自娱”。该画右半部中间钤有“贞素”印。“贞素”和“有以自娱”两印再次被钤盖在《双松图》上。

可能因为《树石图》尺寸太小,几乎没有地方题跋,所以该画没有纪年。而那几幅作品的创作时间都能得到证实。《双松图》是三幅画中创作时间最早的。画的右上边缘处有曹知白自题:

天历二年(1329)人日,云西作此松树障子,远寄石抹伯善,以寓相思。〔12〕

但是,另两幅大约创作于二十年后。曹知白没有在雪景图上题写纪年,但画上有著名画家黄公望题写的一段有趣跋文,从中得知该画创作于1350年。北京的那幅,也是曹知白自题1351年。从这三幅有纪年的作品可一窥其画风的发展历程。一方面,两幅山水画的创作时间接近,构图相似。二者表现的皆是江景和高山,树丛处于从属地位。这两幅画的空间更加开阔,内容更加丰富,意境也更富哲理。另一方面,《双松图》反映了画家早期的情趣所在。园池中的树石是该画的主题,离视点很近,被安置在有限的,而非开阔的背景空间里。从画中可以看到画家对自然的热爱,对每一处山石树木了如指掌,并以诗人和园丁般的钟情和细致悉心描绘。就此而论,普林斯顿的扇面肯定比那两幅山景更贴近《双松图》。而且相较于那两幅是画在宣纸上,它和《双松图》都是画在绢上,这便更是如此。所以,我们有理由相信,《树石图》与《双松图》的创作时间一样,或者比后者稍早些,大约在1325年。

奇怪的是,这四幅画的著录经过颇令人费解。普林斯顿的扇面可能因尺寸小,从未经著录。即便是曾入内府收藏的《双松图》也未被收录进18世纪中期的大型著录文献《石渠宝笈》。但是画上钤有嘉庆皇帝的印玺,所以可能是嘉庆在位时,作品入清宫收藏〔13〕。唯一收录入《石渠宝笈》的是《群峰雪霁图》〔14〕。即便如此,该画被人熟知的历史也仅仅是其六百年历史的三分之一。至于藏于北京的这幅山水画,仅在20世纪的一部著录中有过记载〔15〕。但是,文献资料至多是辅证。重要的著录文献没有记录这些绘画作品,并不影响把这些风格可靠的画作归到曹知白名下。

虽然这四幅画是建构曹知白个人风格的基础,但若要明了它们对于元代艺术的重要性,亟须深入了解画家本人以及他所处的时代。现在,我们转向这方面的探讨。

注释:

* 1960年春天,普林斯顿大学艺术与考古系组织了一场关于元代绘画的研讨会,由方闻教授主持。该研究就是作者当时在会议上所发布论文的修订版。感谢方教授和我分享了许多有价值的想法,尤其是关于中国画的研究方法。同时我还要感谢普林斯顿大学的牟复礼 (FrederickMote)教授在汉学问题上给予我的帮助。感谢普林斯顿大学的乔治·罗利(GeorgeRowley)教授、纽约大学美术学 院的亚历山大·索珀(AlexanderSoper)教授、弗利尔美术馆的高居翰(JamesCahill)博士。感谢各位对我的论文初稿提出的建设性意见。感谢普林斯顿大学的宗像清彦(KiyohikoMuna kata)先生,他就论文中涉及的一些绘画与我进行了非常有趣的讨论。感谢密苏里大学的大卫·拉沃尔(DavidLawall)先生和爱荷华州立大学的诺瓦尔·塔克(NorvalTucker)教授帮我的论文进行了润色,使我用英文写的这篇论文更加通顺易懂。同时还要感谢福特基金会,在该基 金会的学术资助下,我才有可能在1959—1960学年同时在普林斯顿大学和哈佛大学开展元代绘画研究。

〔1〕近年来涌现了大量探讨中国画的出版物,以下是研究方法 运用得最典型的成果:李雪曼(ShermanE.Lee)《中国绘画的故事》,刊于《艺术季刊》,1948年冬,第9—31页;本杰明·罗兰(BenjaminRowland)《徽宗研究》,刊于《美国汉学艺术协会档案》(以下简称《档案》),五,1951,第5—22页);理查德·爱德华兹(RichardEdwards)《钱选与他的〈初秋〉》,刊于《档案》 ,七,1953,第71—83页;李雪曼、方闻《溪山无尽图》,阿斯科纳,瑞士,1955;罗樾(MaxLoehr)《传为米友仁的两幅绘画》,刊于《东方学》,三,1959,第167—173页;高居翰《钱选与他的人物画》,刊于《档案》,十二,1958,第11—29页;方闻《罗汉与通往天堂之桥》,弗利尔美术馆,华盛顿,1958;方闻《石涛致八大山人信札及石涛年谱研究》,刊于《档案》,十三,1959,第22—53页;方闻《钱选研究》,刊于《艺术通报》,1960年9月,第173—189页。这里提到的方闻最后一篇文章中,他列出了多部关于中国古代画家的专著,详见第184页,脚注55。此外,英国牛津大学的皮特·斯旺(PeterSwann)已经完成了研究金农(1687—1764)的专著。以上只是选择性地列举了部分论文和专著,并非详尽之书目。

〔2〕方闻《钱选研究》一文的结语总结道:“只有通过潜心研究和分析,确定一件件‘不朽名作’,我们才能建立一个在地理上和历史上相关的网络,才能形成可靠的‘风格史’。只有这样,我们才能用恰当的视角来审视真正的大师杰作、普通画师的作品以及常见的赝品。我相信,只有建立起这样一种风格史,中国传统艺术中的一些伟大的名字才会被视为具有真正杰出的艺术个性。”参阅第189页。

〔3〕编号 58:51(JohnMacleanMagieandGertrudeMagie基金)。这幅画曾刊印于乔治·罗利撰写的《中国绘画的原则》,第2版,1959年,图23;以及《档案》,十三,第98页,图27。

〔4〕实际尺寸:27.3cm×27.1cm。

〔5〕许多宋代的团扇名作都有这种浅痕,例如美国波士顿艺术博物馆藏夏圭《风雨行舟图》、马远《柳岸远山图》《梅间俊语图》。感谢罗利教授提醒我这一点。

〔6〕“为笔法而笔法”,是指那种本质上以书法性笔墨为基础,无视笔法再现对象作用的技法。关于该问题更详尽的论述,参阅方闻的论文《钱选研究》,同注1,第176页,脚注15。

〔7〕刊印于《故宫书画集》,北京,1930—1936,七期。

〔8〕刊印于《故宫书画集》,十五期;《故宫名画三百种》,台北,1959,图168。

〔9〕刊印于《文物参考资料》月刊,北京,1956年,第1期。因为该画目前仅刊印于这本印刷拙劣的画刊,所以这里列举它来进行比较是有所保留的。

〔10〕曹知白有多个字号,“野公”是否为其中之一,现有文献还无法给出一个明确的答案。但从题跋内容推测,这也有可能就是他的号。“伯夷”和“叔齐”是中国历史上最有名的两位隐士。他们生活在商末周初。

〔11〕普林斯顿大学艺术与考古系的中国绘画图像档案中有这些画作的局部图像照片(不包括北京的那幅山水画),得以对这些画外证据进行深入研究。

〔12〕中国古人说的“障子”一词可译为英文“silkpainting”(绢画),通常是指一些长而窄的竖幅卷轴,一套两幅或四幅、六幅不等,或者是一些屏风画,要么是一块完整的屏板,要么是由成双数的屏板组成。从《双松图》(132.1cm×57.4cm)的尺幅来看,不像是属于四幅或多幅一组的竖幅卷轴,因为画幅还不够窄,但有可能是双幅之一。另外,“障”在古代还有“幛”的意思,是指悬挂在梁上,具有仪式意义的一块丝绢或布料。所以我认为“障子”在这里更应该是指可悬挂的卷轴。不过,还有一种可能就是这幅绢画最初是裱在一扇屏风上,后来被人取下,脱离屏风成为独立的一幅挂轴。石抹伯善来自元代的显赫家族,祖上为官。他是辽契丹族的后裔,因其广博的学识而闻名。他不仅熟悉军事和政务,而且熟知盐律、天文、地理、术数,研究佛教和道教。他在曹知白的家乡任职时期,与曹知白结为好友。石抹伯善即石末继祖,见《中国人名大字典》,上海,1923年,第215页。

〔13〕关于该画的唯一著录,见新近出版的《故宫书画录》,台北,1956年,卷5,第182页。

〔14〕《石渠宝笈初编》,卷17,第19页;《故宫书画录》,台北,第二册/卷5,第180页。

〔15〕《虚斋名画录续编》,上海,1925年,第63页。